旬邑地区三叠系长6 — 长7段沉积特征研究

2016-03-24闻金华李文厚李智超

闻金华 李文厚 李智超 陈 萌

(西北大学地质学系, 西安 710069)

旬邑地区三叠系长6 — 长7段沉积特征研究

闻金华李文厚李智超陈 萌

(西北大学地质学系, 西安 710069)

摘要:近年来随着鄂尔多斯地区低孔、低渗岩性油气藏的不断勘探开发,致密油、致密气已成为研究的重点,需要更加精细地刻画其沉积相及沉积特征。在已有研究成果的基础上,结合岩心、测井资料及野外剖面,对旬邑地区三叠系延长组长6 — 长7段的沉积特征开展综合研究,认为旬邑地区在该期地处构造坡折带,物源充足,沉积相变快。长6 — 长7段沉积期发育辫状河三角洲前缘 — 深湖近源碎屑沉积体系,砂体主要以辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体和深水重力流沉积砂体为主。长6 — 长7段深湖沉积中,砂体以砂质碎屑流沉积为主,浊流沉积和滑塌沉积砂体伴生;深湖相泥页岩中薄层凝灰岩夹层和各种变形构造反映了强烈的火山活动和构造运动,为深水重力流形成的触发条件提供依据。

关键词:旬邑地区; 致密油气; 沉积体系; 深水重力流

晚三叠中期,鄂尔多斯盆地经历了一次大规模的湖进 — 湖退,盆地主要发育了湖泊 — 三角洲沉积体系,对盆地西南缘沉积的认识经历了从水下冲积扇、扇三角洲到辫状河三角洲的螺旋式上升的发展过程[1-5]。对于长6 — 长7段沉积时期物源、砂体展布特征、沉积微相等研究相对宽泛,尤其对本区发育的深水厚层砂岩的解释并不一致[6-8]。近年来的勘探成果表明,该类砂体与三角洲前缘砂体相似,同样蕴含丰富的油气资源。本次研究以近100口钻井资料和周边野外剖面为基础,对岩性岩相、沉积构造及古生物特征等进行分析,开展沉积相、沉积环境和沉积模式的研究。

1地质背景

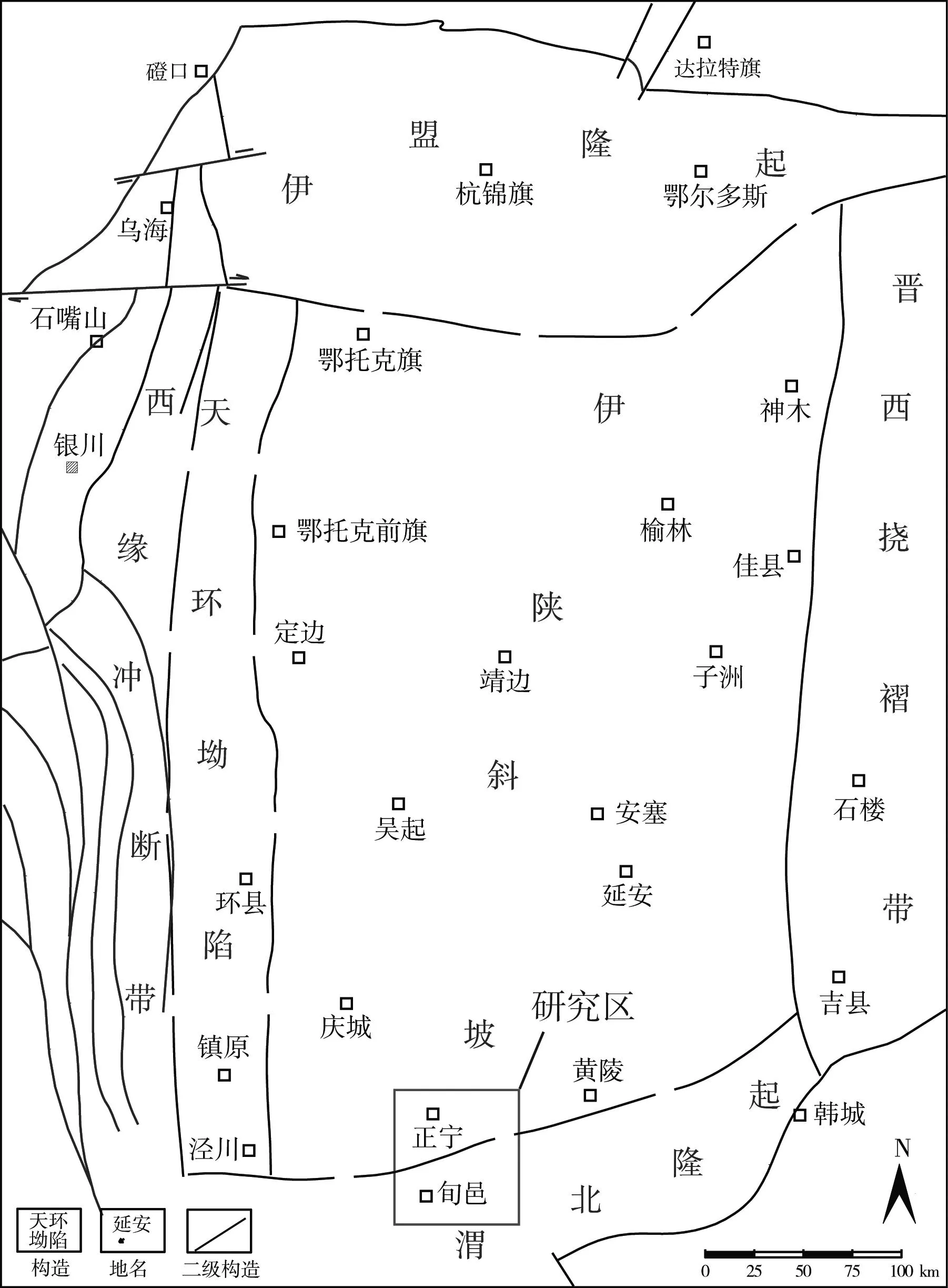

研究区位于鄂尔多斯盆地南缘旬邑 — 正宁一带(图1)。三叠纪末期,由于受印支运动晚期不均衡抬升作用的影响,地层整体上呈现东高西低、北低南高的构造形态,该区南部延长组地层经受了不同程度的剥蚀。受构造活动的影响,长7段沉积期,鄂尔多斯盆地强烈扩张,沉降速率大,湖盆发展达到鼎盛时期;长6段时期为湖盆稳定阶段,基底开始抬升,湖泊收缩为“湖退砂进”三角洲建设时期[5,9]。受南、西南方向的物源影响,研究区在长7段时期广泛发育深湖亚相;在长6段时期,深湖线向北东方向推进,主要发育深湖和三角洲前缘亚相。研究区湖盆的底部形态较东北部地区陡,该时间段的沉积作用又增加了研究区沉积的特殊性。

2沉积特征

2.1湖岸线及深湖线特征

水体影响沉积环境,所以沉积物岩性特征、岩石矿物学、沉积构造、古生物、自生矿物以及测井相等可以反映古时候水的深度[10-11]。结合砂地比值以及泥页岩分布范围,以点到线确定湖岸线和深湖线的位置。长7段沉积时期,盆地西南部基底剧烈下沉,湖岸线外扩,旬邑地区全区处于深水环境,仅在长71组时期,研究区以南湖水较浅,发育浅湖亚相。在长6段时期,盆地基底抬升,湖泊收缩伴随着砂体大范围向湖推进,湖岸线向北移动至旬邑以北,长63组到长61组的相对继承性较好。

2.2沉积相及砂体展布

长7段大范围湖侵期沉积格局以发育半深湖、深湖相为特征,南部有小范围三角洲前缘过渡带。砂体主要以深水重力流沉积为主,规模较小;剖面纵向序列以“泥包砂”为特征,砂体厚度较薄,从小层来看,长73组 — 长71组砂体渐厚,展布范围扩大。在长6段时期主要发育辫状河三角洲前缘 — 半深湖、深湖沉积体系,构造高差大,沉积物源供给充沛,形成规模较大、连续性好的河道砂体和深水重力流沉积,砂体稳定,摆幅较小且延伸较远;纵向上呈“砂包泥”特征,各小层砂体厚度较大(累计厚度超过15 m)。

图1 研究区构造区位图

2.2.1辫状河三角洲前缘 — 浅湖沉积

由于地层构造抬升,研究区东南部地层部分剥蚀,主要发育辫状河三角洲前缘沉积。作为三角洲沉积的主体部分,三角洲前缘细分为水下分流河道和分流间湾微相,水下分流河道砂体在剖面上呈顶平下凸的透镜体,纵向上呈正旋回特征,常与间湾和浅湖的泥质沉积共生并相互叠置。河道砂质沉积以细砂岩为主,砂岩中见砂纹交错层理、槽状交错层理和平行层理等,常见垂直虫孔、植物碎屑化石层面富集且部分炭化。浅湖亚相常在平面上呈环带状分布,空间上与三角洲前缘部分叠置。该区带水体较浅且随着水位升降,沉积物间歇性暴露地表,呈弱还原沉积环境。研究区坡度较大,湖平面的升降对湖岸线的横向迁移影响较大[4]。浅湖亚相以暗色细粒含粉砂泥岩沉积为主,泥岩中可见水平层理,植物化石丰富。此外,常见介形虫、双壳类等动物化石,砂体以薄层滩坝砂体为主,砂体常受湖浪和湖底地形影响呈席状且大致平行于湖岸线。

2.2.2半深湖 — 深湖相沉积

研究区在长7段及长6段沉积时期大范围发育半深湖 — 深湖亚相。岩性以深灰 — 灰黑色泥岩、页岩和油页岩及少量粉砂岩为主,砂纹层理和水平层理发育。泥岩质纯,偶见介形虫、鱼鳞(图2a)、鱼牙等动物化石,少见植物化石。长7段泥岩、油页岩中常夹有薄层凝灰岩,部分粉细砂岩中凝灰岩呈漂砾状产出。凝灰岩颜色鲜艳,多呈灰褐、灰黄色。由于构造活动或者重力滑动引起的再沉积等作用的影响,凝灰岩夹层多与上、下岩层存在揉皱变形或滑塌现象[12]。旬邑地区长6段油层组的砂体较长7段发育,研究区深湖砂质沉积以重力流沉积组合为主。砂岩部分厚层块状产出,砂泥岩界面常见火焰状构造和反映深水重力流沉积的槽模、沟模等层面构造。根据成因类型细分为:

(1)浊流沉积。浊流是一种具牛顿流变性质、呈紊乱状态的沉积物重力流,其沉积物支撑机制是湍流[13]。通过悬浮沉降的方式卸载内部的沉积物颗粒,在重力作用下大颗粒先于小颗粒沉降,所以相对于冲刷面和槽模[14-15],鉴定浊流沉积最重要的一个标志是粒序层理。研究区长6 — 长7段的浊流沉积主要是暗灰色细砂岩、粉砂岩及灰黑色泥质粉砂岩,岩心上可明显见到砂岩与下覆泥岩呈突变接触,且常在接触面上见到沟模、槽模(图2f),顶部多呈渐变接触。纵向上,典型单层浊积砂体为舌状或朵状扇体[16],由于后期重力流沉积推进、侵蚀,常见不完整的鲍马序列叠置,单层厚度一般为2~50 cm(图2c)。

(2)滑塌沉积。研究区的滑塌沉积系原始欠压实、未固结的三角洲前缘沉积物在重力滑动、滑塌作用下沿着斜坡向下块体搬运而形成,沉积物砂泥混杂并具有明显的变形构造[17-18]。常见包卷层理、枕状构造、液化卷曲变形等(图2d)。长6 — 长7段沉积期,由于构造活动的影响(印支运动),地震活动频繁,使得研究区坡折带发育的三角洲前缘沉积物部分液化,当重力剪切力大于沉积物抗剪强度时,沉积物整体顺坡滑移,形成滑塌岩[19]。同时,在搬运过程中,原有沉积特征被改造的同时也改变了三角洲前缘的结构。部分滑塌沉积位移较小,尚未脱离三角洲前缘;另一部分在向深湖卸载的过程中向浊流 — 碎屑流转换,印证了砂质碎屑流和滑塌沉积在空间上部分叠置的现象。

(3)砂质碎屑流沉积。砂质碎屑流是一种以砂质为主,可混杂砾石(陆源砾石、泥砾)和泥质的非黏结性碎屑流,流变学属于塑性流,运动状态为层流,以整体冻结的方式发生沉积[20-21]。通过对研究区40余口钻井岩心及若干剖面仔细观察和分析,见到一套深湖厚层砂岩[6],此段砂岩已经引起许多专家学者的注意,它是长6 — 长7段致密储层砂岩的主要类型。本次研究将这类砂岩归为砂质碎屑流。砂质碎屑流沉积没有牵引流沉积的一些特殊沉积构造,没有粒序层理,该点有别于浊流沉积。其多见于厚层灰色、灰绿色块状细砂岩中且普遍含油;砂岩中上部常见顺层的泥质撕裂屑,呈云朵状、漂砾状产出(图2b);底部层流段对下覆沉积物的侵蚀性较浊流弱,因此砂岩底部接触面较平坦。在野外常见这套厚层深水块状细砂岩,一般厚度大于0.5 m,最大可达10 m以上,横向展布差异大。

旬邑地区长6 — 长7段时期经历了湖盆剧烈下沉 — 稳定抬升的过程。印支运动使秦岭造山带向鄂尔多斯盆地强烈挤压碰撞,地壳挠曲变形,形成了盆地西南部的陡坡和大面积深湖区地形[22]。同时,伴生了一系列的地震、火山活动、风暴潮以及洪水等阵发性事件,直接或间接地诱发了重力流沉积。研究区出现的阶梯状微断层(图2e)、液化砂岩脉、包卷变形和多层凝灰岩夹层都是事件沉积的沉积响应[22]。岩心观察中见大量的植物碎片、厚层泥页岩以及暗色砂岩;长7段油层组双扇蕨科的孢子也开始出现并逐渐增多[23];黏土矿物以高岭石和高岭石的转化物为主,反映了温暖潮湿的气候条件为物源供给奠定了基础。

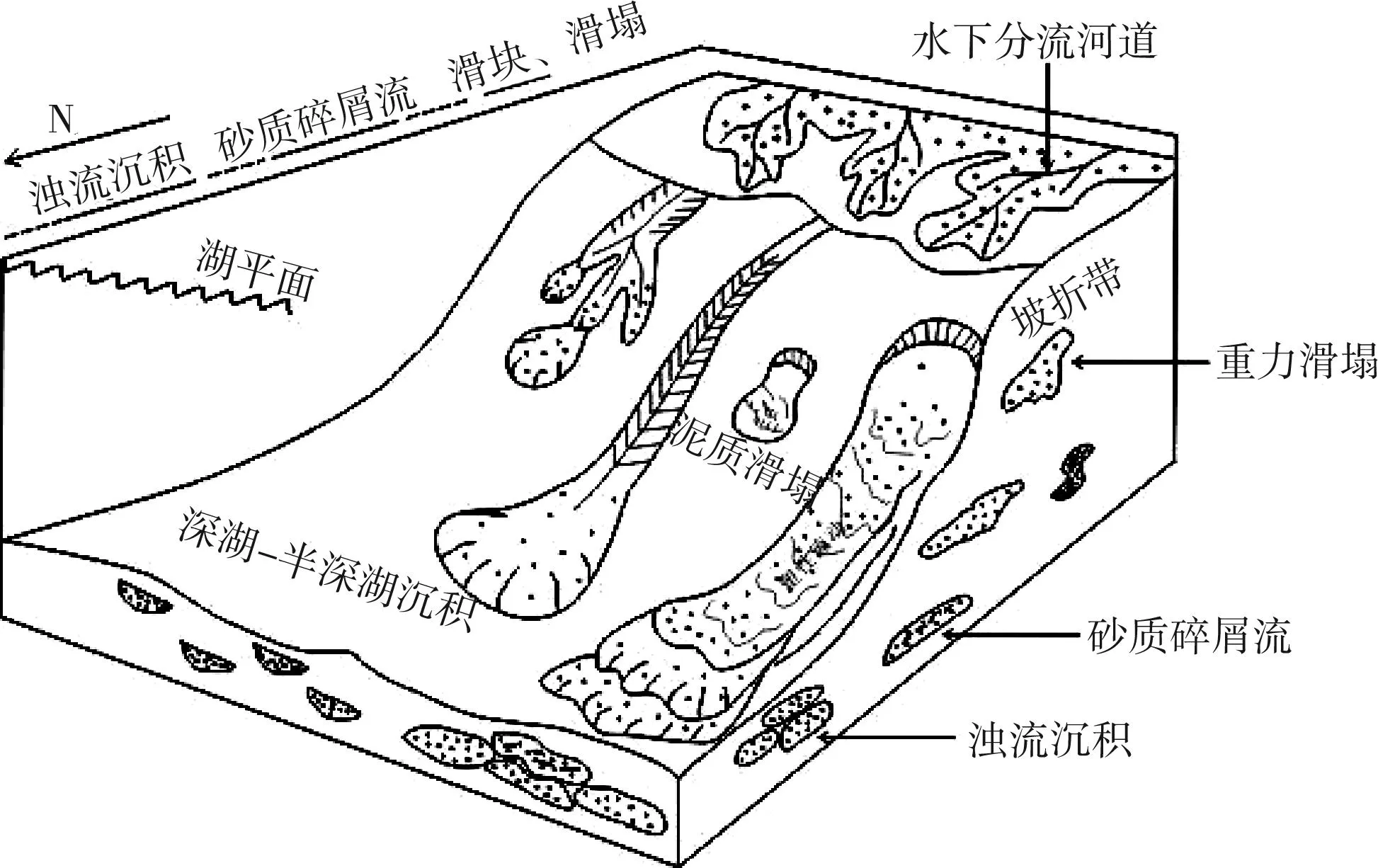

研究区构造上属于受断裂控制的陡坡区[9],沉积相带相对较窄,物源充足,沉积速度快。旬邑地区发育从三角洲前缘 — 深湖相完整的近源碎屑沉积体系,除西南部分三角洲前缘发育水下分流河道砂体以外,本区大量发育深湖重力流沉积。在深水坡折带附近,三角洲前缘松散的前积层在不稳定状态下,在地震、火山等触发机制下诱发滑动与滑塌事件,使得液化沉积物呈块体顺坡下滑,随着水体不断加入,岩层密度降低并以碎屑流的形式呈层状流动。碎屑流具有塑性流体特征,流体具有一定的浮力和流体强度[15],所以砂质碎屑流的中上部常见泥质撕裂屑,而且顺层定向排列。随着碎屑流继续流动,外部水分的不断进入和自身沉积物的不断卸载[24],流体密度降低,从而沉积物转换成紊流态而形成浊流。受湖底地形限制或重力作用降低的影响,浊流沉积发生在远端的深湖平原带,空间上位于砂质碎屑流的顶部和前方,见图3[17]。由于多期砂体的侵蚀、叠加,最终形成了不规则的舌状或朵状复杂互层砂体。

图3 旬邑地区长6 — 长7段沉积模式图

3结语

(1)旬邑地区延长组长6 — 长7段沉积时期发育三角洲前缘 — 半深湖、深湖近源碎屑沉积体系,长7段广泛发育深湖亚相;在长6段沉积时期,深湖线向北东方向推进至旬邑以北,主要发育半深湖 — 深湖和三角洲前缘亚相。三角洲前缘水下分流河道和深水重力流沉积砂体是研究区的骨架砂体,为油气储集提供空间。

(2)在长7段时期沉积的深湖暗色厚层泥岩、泥页岩富含有机质且处于低成熟 — 成熟阶段,具有较好的生烃潜力。本区泥页岩中见到大量的凝灰岩夹层为延长组地层对比提供依据,同时也反映了长7段时期复杂的构造活动;凝灰岩的沉积会形成短暂的还原环境,加上凝灰岩放射性所引起的热效应促进了烃源岩的发育。

(3)研究区在长6 — 长7段沉积时期大范围发育深水重力流沉积,按成因类型划分为滑塌沉积、浊流沉积和砂质碎屑流沉积。在搬运沉积过程中,受复杂沉积环境(地震、火山、风暴等)的影响,会出现由滑塌转换为浊流,进而再转换为砂质碎屑流沉积这一过程。由于多期重力流沉积的侵蚀、叠置,最终形成以砂质碎屑流为主、浊流沉积互层的储集体。同时,这一阶段的砂体在空间上刚好置于优质烃源岩之上或者与其互层,具备良好的“生、储、盖”组合条件。

参考文献

[1] 陈全红,李文厚,郭艳琴,等.鄂尔多斯盆地南部延长组浊积岩体系及油气勘探意义[J].地质学报,2006(5):656-663.

[2] 罗静兰,李忠兴,史成恩,等.鄂尔多斯盆地西南部上三叠统延长组长8、长6油层组的沉积体系与物源方向[J].地质通报,2008,27(1):101-111.

[3] 杨华,刘自亮,朱筱敏,等.鄂尔多斯盆地西南缘上三叠统延长组物源与沉积体系特征[J].地学前缘,2013(2):10-18.

[4] 邓秀芹,付金华,姚泾利,等.鄂尔多斯盆地中及上三叠统延长组沉积相与油气勘探的突破[J].古地理学报,2011(4):443-455.

[5] 李文厚,庞军刚,曹红霞,等.鄂尔多斯盆地晚三叠世延长期沉积体系及岩相古地理演化[J].西北大学学报(自然科学版),2009(3):501-506.

[6] 付锁堂,邓秀芹,庞锦莲.晚三叠世鄂尔多斯盆地湖盆沉积中心厚层砂体特征及形成机制分析[J].沉积学报,2010(6):1081-1089.

[7] 赵俊兴,李凤杰,申晓莉,等.鄂尔多斯盆地南部长6和长7油层浊流事件的沉积特征及发育模式[J].石油学报,2008(3):389-394.

[8] 张世懋,丁晓琪.鄂尔多斯盆地延长组浊积岩特征及其影响因素[J].测井技术,2011(6):594-598.

[9] 何自新.鄂尔多斯盆地演化与油气[M].北京:石油工业出版社,2003:95-105.

[10] 朱静,朱亚军,辛红刚,等.鄂尔多斯盆地延长组长9油层组沉积特征[J].西北大学学报(自然科学版),2013(1):93-100.

[11] 王若谷.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长6-长7油层组沉积体系研究[D].西安:西北大学,2010:23-25.

[12] 邱欣卫,刘池洋,李元昊,等.鄂尔多斯盆地延长组凝灰岩夹层展布特征及其地质意义[J].沉积学报,2009(6):1138-1146.

[13] 高红灿,郑荣才,魏钦廉,等.碎屑流与浊流的流体性质及沉积特征研究进展[J].地球科学进展,2012(8):815-827.

[14] 廖纪佳,朱筱敏,邓秀芹,等.鄂尔多斯盆地陇东地区延长组重力流沉积特征及其模式[J].地学前缘,2013(2):29-39.

[15] 孙国桐.深水重力流沉积研究进展[J].地质科技情报,2015(3):30-36.

[16] 杨仁超,何治亮,邱桂强,等.鄂尔多斯盆地南部晚三叠世重力流沉积体系[J].石油勘探与开发,2015,41(6):661-670.

[17] 袁珍,李文厚,范萌萌,等.深水块状砂岩沉积特征及其成因机制探讨:以鄂尔多斯盆地东南缘上三叠统长6油层组为例[J].地质科技情报,2011(4):43-49.

[18] 李相博,陈启林,刘化清,等.鄂尔多斯盆地延长组3种沉积物重力流及其含油气性[J].岩性油气藏,2010(3):16-21.

[19] 夏青松,田景春.鄂尔多斯盆地南部上三叠统延长组震积岩的发现及地质意义[J].沉积学报,2007(2):246-252.

[20] SHANMUGAM G. High-density Turbidity Currents: Are They Sandy Debries Flows?[J]. Journal of Sedimentary Reasearch, 1996,66(1):2-10.

[21] SHANMUGAM G. Ten Turbidite Myth[J]. Earth Science Review, 2002,58:311-341.

[22] 陈安清,陈洪德,侯明才,等.鄂尔多斯盆地中 — 晚三叠世事件沉积对印支运动Ⅰ幕的指示[J].地质学报,2011(10):1681-1690.

[23] 邓秀芹,李文厚,刘新社,等.鄂尔多斯盆地中三叠统与上三叠统地层界线讨论[J].地质学报,2009(8):1089-1096.

[24] 李林,曲永强,孟庆任,等.重力流沉积:理论研究与野外识别[J].沉积学报,2011(4):677-688.

The Sedimentary Characteristics of Chang 6 & 7 Formations >of Triassic in Xunyi Area

WENJinhuaLIWenhouLIZhichaoCHENMeng

(Department of Geology, Northwest University, Xi′an 710069, China)

Abstract:Under the circumastances of accelerating the oil & gas exploration for tight reservoirs, further study to sedimentary characteristics is becoming more significant. This paper analyzed the depositional characteristics of Chang 6 & 7 oil formations of Triassic in Xunyi area, based on abundant previous achievements and detailed data which concerning core, logging and outcrop strata. During the period, this area located in structural slope zones and its depositional supply was sufficent; meanwhile, the transformation of sedimentary facies was fast. Braid-river delta front to deep lacustrine facies dominated here in Chang 6 & 7 sedimentary system which approached the provenance. The sand body were mainly consist of underwater distributary channel sand bodies and deep-water gravity current deposits. Debris flows which were accompanied by slides, slumps and turbidity currents occupied the major part of sand body in deep-water deposition. The thin layers of tuff and deformation structures in oil shale reflected frequent volcanic activities and tectonic movements. This also provided a basis for triggering conditions of gravity current in deep-water.

Key words:Xunyi area; tight oil and gas; sedimentary system; gravity flow in deep-water

文献标识码:A

文章编号:1673-1980(2016)01-0012-05

中图分类号:P512

作者简介:闻金华(1989 — ) 男,西北大学地质学系在读硕士研究生,研究方向为沉积学与石油地质学。

基金项目:国家自然科学重点基金项目“坳陷型富烃凹陷的主要特征和形成的动力学环境 —— 以鄂尔多斯盆地为例”(41330315)

收稿日期:2015-09-24