大港探区煤系地层生烃史类型及油气地质意义

2016-03-24邹磊落

邹 磊 落

(中国石油大港油田勘探开发研究院, 天津 300280)

大港探区煤系地层生烃史类型及油气地质意义

邹 磊 落

(中国石油大港油田勘探开发研究院, 天津 300280)

摘要:勘探实践证实石炭 — 二叠系煤源岩是大港探区非常重要的烃源岩,该套烃源岩经历了复杂的埋藏史、热史和生烃史,具有多期次的生烃过程。结合区域构造及热演化地质背景和单井埋藏史,分析大港探区煤系地层的生烃热演化史类型以及有利生烃区的勘探潜力,认为大港探区上古生界具有4种生烃史类型,即持续深埋型、早抬晚埋型、间歇埋藏型和早埋晚抬型。

关键词:大港探区; 煤系地层; 热演化; 生烃史

大港探区上古生界石炭 — 二叠系煤系地层以海陆交互相含煤地层和陆相碎屑岩沉积为主。纵向上,石炭 — 二叠系自下而上主要发育石炭系本溪组、太原组,二叠系山西组、石盒子组和石千峰组,其中二叠系上部以陆相碎屑岩沉积为主。煤系烃源岩主要分布在二叠系下部的山西组和石炭系太原组,其中的煤层和煤系泥岩是探区内重要的生烃层[1-2]。由于该区在中生界和古生界时期存在多期构造运动,不同地区沉积、剥蚀等地质事件频繁且差异较大,因此制约了对该套生烃层系以及古生界有利勘探区的认识及评价。本次研究主要从单井剥蚀厚度的恢复入手,结合区域构造及热演化地质背景,分析大港探区煤系地层主要埋藏史类型,寻找有利的二次生烃区。

1典型井剥蚀厚度分析

大港探区中生界和古生界各层系经过了漫长而复杂的构造发展历史,经历了多期构造活动的叠加,存在多次大规模沉积间断和抬升剥蚀,因此剥蚀厚度的恢复是反演盆地埋藏史和油气生成史的前提和关键。本次研究以声波时差法为主,结合热演化规律进行单井剥蚀厚度恢复。

对探区内代表不同地区演化特征的13口井进行剥蚀厚度恢复,选取单层厚度大于5 m的泥岩,对其声波时差数据进行分段回归处理,并结合邻区钻井揭示的地层发育特点以及中生界及上古生界残留地层厚度,同时考虑镜质体反射率Ro的特征和演化规律,综合分析确定各井的剥蚀厚度。剥蚀厚度恢复结果表明大港探区中生代 — 上古生代剥蚀的地层厚度范围较大,介于627~2 280 m,反映出不同地区的埋藏史差异较大,其中剥蚀厚度最大的地区是现今的隆起区(沧县隆起南段)。

2烃源岩热演化特征分析

2.1镜质体反射率

Ro被认为是研究烃源岩成熟度和进行演化阶段划分的最佳指标之一。其主要优点有:(1)具有不可逆性,能够代表最高古地温;(2)随埋藏深度的增加,其有规律性地呈半对数直线增加;(3)比较容易精确测定,尤其是在煤系烃源岩中,因为其富含 “大块”的均质镜质体[3]。

统计大港探区石炭 — 二叠系41口井389块煤系源岩Ro数据,结果表明:目前已钻至上古生界的井,其石炭 — 二叠系煤系地层Ro一般介于0.55%~1.08%;Ro的平面分布特征表现出中部低,南北高的特点。中部孔西 — 徐阳桥地区Ro介于0.55%~0.96%;南部乌马营 — 东光地区的Ro>1.50%;北部歧北凹陷 — 张巨河一带,Ro介于1.10%~2.50%;羊二庄 — 埕海以及北大港地区(歧口凹陷斜坡区)Ro介于0.7%~1.1%。

同时利用单井Ro分析数据研究大港探区中区、南区Ro-H的演化关系,结果表明Ro纵向上的演化特点为:(1)随深度的增大而增大,具有一定的线性关系;(2)无论中区或南区其值随深度变化的斜率不一样,当Ro<1%时,随深度增加,Ro演化缓慢,当Ro>1%时,Ro演化速率加快。

利用Ro划分成熟阶段的标准为:Ro小于0.5%为未成熟阶段;Ro介于0.5%~0.7%为低成熟生油阶段;Ro介于0.7%~1.3%为成熟生油气阶段;Ro介于1.3%~1.8%为高成熟凝析油湿气阶段;Ro大于1.8%为过成熟干气阶段。因此孔店、徐阳桥、北大港以及羊二庄 — 埕海等广大地区,煤系源岩达到成熟演化阶段,处于生油窗范围,是比较理想的油气生成区;而乌马营、东光以及歧北凹陷,煤系源岩达到高成熟 — 过成熟演化阶段,具备形成高成熟 — 过成熟天然气的条件。

2.2岩石热解最高峰温

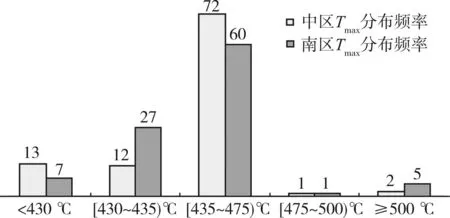

岩石热解最高峰温Tmax是烃源岩干酪根热裂解S2峰的最大生烃强度点所对应的温度,Tmax具有快速、简便和容易测定等特点。用Tmax划分烃源岩演化阶段的标准为:Tmax小于430 ℃为未成熟阶段;Tmax介于430~435 ℃为低成熟生油阶段;Tmax介于435~475 ℃为成熟生油气阶段;Tmax介于475~500 ℃为高成熟凝析油湿气阶段;Tmax大于500 ℃为过成熟干气阶段。

统计大港探区中区22口井316块、南区12口井219块样品的热解峰温Tmax,编制Tmax在不同演化阶段的分布频率(图1),可知烃源岩Tmax主要分布在435~475 ℃,中区、南区分别占总样品数的72%和60%。该数据反映煤系烃源岩主要处于成熟演化阶段,局部地区发育低成熟烃源岩。

图1 大港探区中区、南区Tmax分布频率图

3主要埋藏史类型分析

根据古生界地层沉积方式和煤化作用,结合单井沉积热演化史特点[4-5],认为大港探区上古生界具有4种生烃史类型(图2),即持续深埋型、早抬晚埋型、间歇埋藏型和早埋晚抬型。

图2 大港探区石炭 — 二叠系典型井生烃埋藏史类型

(1)持续深埋型。该类型主要位于现今的凹陷之中,如乌马营潜山即属此类。乌马营潜山尽管逆断层发育属于古构造类型,但中生代时期并未遭受强烈的剥蚀,保存了较完整的侏罗 — 白垩系以及三叠系地层,目前又处在第三系的深凹陷之中,具有基本持续深埋的过程。这些地区是二次生烃条件最有利的地区。由于演化程度高,该类型多已具备良好的生气条件。生烃热演化史表明,煤系烃源岩经历了埋藏 — 短暂抬升 — 再埋藏的地质过程,具有基本持续的生烃过程。在早侏罗纪时期进入生烃门限,此后经历一次抬升剥蚀,烃源岩演化缓慢,Ro为0.6%~0.7%;在古 — 新近纪时期,快速沉积了巨厚的孔店组、沙河街组及上第三系地层,石炭 — 二叠系烃源岩在沙河街组末期进入生烃高峰,目前Ro已达1.0%~1.6%,具有良好的生气条件和保存条件。

(2)早抬晚埋型。该类型以千米桥和孔西潜山为代表。这类地区多位于第三系凹陷的古构造中,即其在第三系地层沉积之前位于构造高背景区,且多有逆断层发育,在第三系沉积之后深埋于凹陷之中。这类地区目前的演化程度和埋深多已超过前第三纪时期,Ro介于0.7%~1.2%。该类古生界煤系源岩有利于形成大量油气,因此,该类型具备良好的二次生烃条件。

(3)间歇埋藏型。该类型指目前的埋藏深度和演化程度虽已超过前第三纪时期,但超过的幅度并不大,即早期和现在的埋深和演化程度都不是很高。该类型多位于二级基底断裂上升盘,如北塘地区、徐 — 黑地区等均属此类,该类型尽管具有二次生烃条件,但二次生烃量比较有限。

(4)早埋晚抬型。其主要分布在现今的隆起区,如沧县隆起南段。该类地区早期沉积了石炭 — 二叠系地层之后,经过多期的改造和抬升剥蚀,上覆地层剥蚀严重,因此,目前上古生界地层埋深小于前第三纪之前的埋深。由于该地区中生界受火成岩影响,烃源岩达到高 — 过成熟演化阶段,而煤系地层多次暴露于地表,使得部分天然气发生散失,其不具备二次生烃条件。

4结语

研究表明大港探区上古生界煤系地层主要有4种埋藏史类型:持续深埋型、早抬晚埋型、间歇埋藏型和早埋晚抬型,其中持续深埋型和早抬晚埋型是古生界煤系源岩形成大量油气的有利区。根据埋藏史及生烃热演化史的研究,认为孔西 — 王官屯 — 乌马营地区、歧北 — 歧南 — 埕海等地区位于有利的二次生烃区,是寻找煤成烃的有利目标区。

参考文献

[1] 于志海,杨池银,廖前进,等.黄骅坳陷天然气地质[M].北京:石油工业出版社,1997:14-134.

[2] 廖前进,于学敏,何咏梅,等.大港探区上古生界煤系烃源岩特征及资源潜力[J].天然气地球科学,2003,14(4):250-253.

[3] 秦建中.中国烃源岩[M].北京:科学出版社,2005:252-310.

[4] 曹代勇,王延斌,唐跃刚,等.渤海湾盆地深层烃源岩生烃条件研究[M].北京:地质出版社,2001:167-176.

[5] 胡宗全.华北东部地区盆地叠合特征与古生界生烃史[J].现代地质,2006,20(4):585-591.

The Hydrocarbon Generating History of Coal-bearing Strata and Its Petroleum Geological Significance in Dagang Fields

ZOULeiluo

(Exploration and Development Research Institute, Dagang Oilfield of PetroChina, Tianjin 300280, China)

Abstract:Practice shows that the coal-bearing source rock is very important in Dagang fields. It had experienced a complicated history of bury, thermal maturation and hydrocarbon generation of multiple episodes. This paper mostly combines with the regional tectonic and the thermal evolution of geological background so as to analyze the burial history of a single well, and holds comprehensive discussion on thermal evolution history of hydrocarbon generation types and favorable area of hydrocarbon exploration potential. The study considers that it has four hydrocarbon generation history types in Upper Paleozoic: continuous deep-burial type, early-lift and late-burial type, batch-burial type and early-burial and late-lift type.

Key words:Dagang fields; coal-bearing strata; thermal evolution; hydrocarbon generating history

文献标识码:A

文章编号:1673-1980(2016)01-0001-03

中图分类号:P618

作者简介:邹磊落(1983 — ),男,湖南人,工程师,研究方向为油气地球化学及资源评价。

基金项目:中国石油重大科技专项“大港油区大油气田勘探开发关键技术研究”(2008E-0601)

收稿日期:2015-03-12