“一+M借+ VP”构式的语义分化、认知动因与语用功能分析

2016-03-19过国娇陈昌来

过国娇,陈昌来

(1.上海师范大学 对外汉语学院,上海 200234,2.上海金融学院 国际交流学院,上海 201209)

本文所要研究的“一+ M借+ VP”构式主要是指借用动量词(简称为M借)位于动词短语(简称为VP)前所形成的一类状中型结构表达,如例(1)、(2)划线部分所示:①

(1)“半边毛”更火了,一脚踢在周正屁股上。

(2)他从前爱打猎,在玉门时曾一枪打死过两只狼。

该构式主要由状语“一+M借”和中心语“VP”两个构件组成,其中的“一”为构式中的常见数词,“M借”通常为借用人体器官或工具器械名词而来的动量词,如例(1)中的“脚”、例(2)中的“枪”等,“VP”一般为动补短语(包含动宾短语)。

“一+ M借+ VP”构式的句式语义近年来引起了不少研究者的关注(李晓蓉,1995;李宇明,1998;邵丹,2009;周娟,2013等)。[1~4]但目前的研究主要存在两方面的问题:第一是,对构式义的分析过于分散、层次不清。学界对于该构式的句式语义存在不同看法,“快捷说”、“反差说”、“主观量说”、“超预期说”等意见不一,但没有区分语义层面和语用层面的用法。我们认为“主观量”、“超预期”等包含了说话人的态度,不宜放到语义层面,应属于语用层面,把两者混在一起不利于厘清“一+M借+VP”句式语义的真面目。因此,在我们的研究中,首先将语义和语用分层讨论,做法是将“快捷说”、“反差说”看作该句式的语义层面,而将“主观量”、“超预期”等放在语用层面来讨论。第二,目前对该构式意义的研究往往采取传统语法“自下而上”进行分解的方法,多停留在对构式成分和语义特征的描写分析上,对构式内部的语义差异认识不够,缺乏宏观的观察思考,难免存在以偏概全之嫌。我们认为“一+ M借+ VP”构式内部实际已经分化为两种同形构式,即表“快捷义”的“一+ M借+ VP”和表“反差义”的“一+ M借+ VP”;它们不仅在句法语义上呈现出各自的特征,而且在语法形式上也可以找到相关证明。本文在前人研究成果的基础上,主要从构式语法和认知的视角考察“一+ M借+ VP”构式的语义分化、认知动因及语用功能等相关问题。

一、“一+M借+ VP”构式的语义分化及构件分析

1.1 语义分化

通过语料考察分析,我们观察到状中型“一+ M借+ VP”的构式内部实际已经分化为两种同形构式,即表“快捷义”的“一+ M借+ VP”构式和表“反差义”的“一+ M借+ VP”构式。这两个同形构式不仅在语义表达上各有侧重,而且在构件的性质特征上也表现出较大差异,例如:

(3)眼看小邵一刀砍过去,敌军用枪杆遮拦住,砰地一枪打中他的胸膛。

(4)许经理更火了,直气得两额暴出了青筋,一巴掌拍在桌子上。

(5)沙老师一拳就砸倒了个牛!

(6)赫哲族渔民一网便捕捞上100多条大马哈鱼。

以上例(3)至(6)虽然形式上都是状中型“一+M借+ VP”构式,但语义上却分化成两组。其中(3)、(4)两例主要表达了动作主体凭借“M借”所代表的工具或器官快捷地发出某个动作。如例(3)表达的是动作主体“小邵”凭借工具“刀”快速地发出“砍”的动作,例(4)所要表达的是动作主体“许经理”凭借人体器官“巴掌”快速地发出“拍”的动作。这两例的重点都在于突显动作快捷的动态过程。因此,我们把它们称作表“快捷义”的“一+M借+ VP”构式,简称为“快捷式”。

再看(5)、(6)两例,它们的表达重心显然不在于突显动作的快捷情态与动态过程,而是通过动前“小量”和动后“显著性结果”的对比与反差,强调小量动作所造成的“大动量或大结果”。如例(5)就是通过动前小量“一拳”与动后大量结果“牛被砸倒了”的对比,来突显这个小量动作带来的大动量或大结果;例(6)也是通过动前小量“一网”和动后大量结果“捕捞上100多条大马哈鱼”的对比,来突显动后的大量结果。这两例的重点都是通过动词前后的“小量—大量”序列对比来突显动后的大量结果,因此,我们把它们称作表“反差义”的“一+M借+ VP”构式,简称为“反差式”。

1.2 构件差异

构式语法认为“构式和构件之间存在互动关系,构式义是在各构件义的基础上整合而成的,而构式义一旦形成也会对各构件成分形成制约作用”。[5](P98)我们发现,随着“一+ M借+ VP”构式的语义分化,其组成构件在语义及功能方面也出现了一定分化,而且在构件的性质特征上也表现出较大差异。

1.2.1 “一+ M借”的功能差异

动量短语的主要功能是计量动作行为,但对于“一+ M借+ VP”构式中的“一+M借”,即状语位置的“一+M借”,是否具有[+计量]的语义功能,学界存有争议。部分研究者认为该构式中的“一+M借”仍然是表示动作的量,如黄伯荣、廖序东(1991)。[6](P15)而有学者指出,此构式中的“一+M借”已不再计量,而是表示一个事件,即表达动作行为的情状或方式,如刘街生(2003)将其概括为[+计事]。[7](P51~55)还有学者采取折中方式,认为“一+M借”既可表量也可计事,但对于什么情况下可表量、什么情况下可以计事没有说明,如殷志平(2000)等。[8](P299~307)学界的不同意见正好反映了一个事实,即随着构式“一+ M借+ VP”内部语义的分化,其构件“一+M借”的功能也呈现出明显分化。对于“快捷式”来说,动词前的“一+M借”重在表达动作行为的快捷情状或方式,并不具有表量功能,重在[+计事]。对于“反差式”来说,主要是以动前小量反差动后结果的大量,其中的“一+M借”表小量,仍具有[+计量]功能。

我们可以通过替换数词的方法来证明它们之间的功能差异。我们发现“快捷式”中的数词一般不可替换为其他数词,而“反差式”中的数词却可以替换为“两、几”等表小量数词。试比较:

(3’)*眼看小邵两刀砍过去,敌军用枪杆遮拦住,砰地一枪打中他的胸膛。②(快捷式)

(4’)*许经理更火了,直气得两额暴出了青筋,几巴掌拍在桌子上。(快捷式)

(5’)沙老师两拳就砸倒了个牛!(反差式)

(6’)赫哲族渔民几网便捕捞上100多条大马哈鱼。(反差式)

当把“快捷式”例(3)、(4)中的数量词“一刀”、“一巴掌”替换为例(3’)、(4’)中的小量数词“两刀”、“几巴掌”后,其语义十分勉强,句法明显不合格。而把“反差式”例(5)、(6)中的数量词“一拳”、“一网”替换为(5’)、(6’)中的小量数词“两拳”、“几网”后,除了动量的大小发生了变化以外,句子的基本意义没有改变,句子仍是可以成立的。

因此,通过前面的替换法可见,“快捷式”中的“一”不能替换成其他数词,其中的“一M借”并不具有计量的特征,而是表达动作的快捷情态和动态过程,具有显著的计事的语义特征。而“反差式”中的数词可以替换为“两、几”等小量数词,其中的“一M借”仍具有计量的特征,具有表达少量义的功能。有关“反差式”中的“一M借”构件表小量义的用法,我们还检索到其他更多的用例,如:

(7)库乔看起来真大,好像两口就能把泰德吃了。

(8)例如齐白石画“虾”,几笔就可以把虾的神韵表达出来。

例(7)、(8)中的构件“一M借”直接为表小量义的“两口”、“几笔”,与后面的大量结果形成鲜明对比,此两例都是典型的表反差义“一+ M借+ VP”构式的用法,即用动前小量来突显动作所带来的大动量或大结果。

1.2.2 “VP”的语义差异

“VP”为“一+ M借+ VP”构式的核心构件,两个分化构式中“VP”的语义差异主要体现在补语P的类型和特征上。

“快捷式”中补语“P”主要由趋向补语和处所补语充当。

趋向补语主要表明快捷动作发出的方向,如:

(9)胖妞还没进包房就被一拳打了出来。

(10)抓住顽抗的敌人,他一刀砍下去,眼都不眨。

处所补语主要表明快捷动作到达的终点,如:

(11)你来我往打了十几个来回,柯镇华稍一疏忽,被刘凯一斧子劈在肩上。

(12)那贺尚书的轻功身法如鬼魅,出手却奇重,一掌拍向陆小凤的肩头。

很明显,不管是趋向补语还是处所补语,都体现了较强的位移性特征,表达了快捷动作位移的方向或终点。

“反差式”中的补语“P”主要由结果补语和状态补语充当,表达了动作受事由小量动作所引起的结果或状态变化,体现了受事的变化性特征。

结果补语主要表达小量动作对受事造成的大量结果,如:

(13)在蝗蝻密度最大的地方,一脚能踩死几十头。

(14)据说他可以一鞭子打碎摆在三块豆腐上的核桃。

状态补语主要表达小量动作对受事造成的状态变化,如:

(15)周师叔祖,你若救弟子一命,我便把蜂浆还你,否则我一口吃得干干净净。

(16)凤姐正挑菜回来,看见巡官抓她爹,她上去一刀子把巡官砍了个窟窿。

两个分化构式中“VP”的语义差异也体现了构式与构件的互动作用。快捷义“一+ M借+ VP”重在表达动作的快捷情态和动态过程,因此其构件“VP”的补语类型多为位移性特征强的趋向和处所补语;反差义“一+ M借+ VP”主要表达小动量达到的大结果或状态变化,因此其构件“VP”的补语类型相应多为变化性特征强的结果和状态补语。

1.3 形式验证

构式语法认为,语言构式在语义上的差别往往可以通过形式上的差别体现出来。“快捷式”和“反差式”这两个同形构式的语义分化,不仅体现于其构件的特征功能差异,也可以在形式上得到进一步证明。[4](P114)

首先,当“一+M借+VP”表“快捷义”时,可以在该构式前添加“突然”、“猛地”等表示快捷义的情态状语,而表“反差义”的“一+M借+VP”前一般不可添加,如:

(9’)胖妞还没进包房(突然)就被一拳打了出来。

(12’)那贺尚书的轻功身法如鬼魅,出手却奇重,(猛地)一掌拍向陆小风的肩头。

(13’)*在蝗蝻密度最大的地方,(突然)一脚能踩死几十头。

(15’)*周师叔祖,你若救弟子一命,我便把蜂浆还你,否则我(猛地)一口吃得干干净净。

其次,当“一+M借+VP”表“反差义”时,可以用“只一+ M借,就VP”格式进行替换,而表“快捷义”时一般不可替换,例如:

(13’)在蝗蝻密度最大的地方,(只)一脚,(就)能踩死几十头。

(15’)周师叔祖,你若救弟子一命,我便把蜂浆还你,否则我(只)一口,(就)吃得干干净净。

(9’)*胖妞还没进包房就被(只)一拳,(就)被打了出来。

(12’)*那贺尚书的轻功身法如鬼魅,出手却奇重,(只)一掌,(就)拍向陆小凤的肩头。

二、“一+ M借+ VP”构式语义分化的认知动因

通过前面的分析,从句法语义特征来看,“一+ M借+ VP”构式语义分化主要表现为其构件的功能特征差异。当“一+ M借+ VP”表快捷义时,其构件“一+ M借”具有计事的语义功能,构件“VP”具有位移性特征,多为表趋向义和处所义的动补短语;而当“一+ M借+ VP”表反差义时,构件“一+ M借”主要表达少量义,构件“VP”具有变化性特征,多为表结果义和状态义的动补短语。其实从深层认知角度来看,“一+ M借+ VP”不同构式义的分化体现了认知主体对意象图式不同成分或关系的突显,正如李文浩(2011)所指出的:“突显的动态性是构式分化的动因之一,在某个认知框架中,突显目标并非一成不变地指向某个目标或关系,突显的动态性广泛体现于语法概念和语法结构之中。”[5](P104)

2.1 “一+ M借+ VP”构式的意象图式

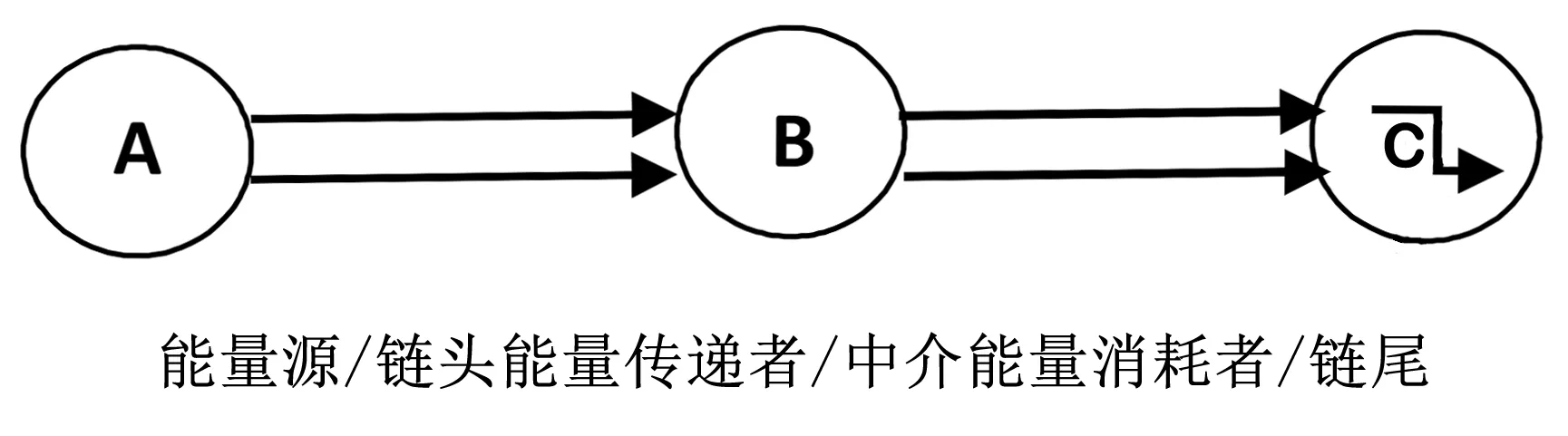

意象图式是认知语义学中最重要的概念之一。温格尔与施密德(Ungerer & Schmid,1996)认为,“意象图式是来源于我们在日常生活中与世界的互动经验的简单而基本的认知结构”。[9](P167)“一+ M借+ VP”构式也是人类经验现实的反映,经周娟(2013)考察,该构式意象图式的形成主要来源于人们对物质世界中“力量—动态(force-dynamic)”的体验和把握,与兰盖克(Langacker,1990)所构建的“台球图式(billiard-ball model)”密切相关。[4](P115)所谓“台球图式”(见图1),表示的主要是这样一个物体接触和能量传递过程:实体A代表充满能量的能量源,在空间运动过程中,实体A撞击另一个实体B,并将部分能量传递至实体B;接着,实体B再撞击另一个实体C并将能量传递给C;这样,A、B、C就形成了一个能量流和动作链(action chain)。在这一动作链中,A代表链头,B代表中介,C是链尾;源自链头A的能量经过中介B的传递,会使链尾C发生某种反应或变化。③

图1 台球图式

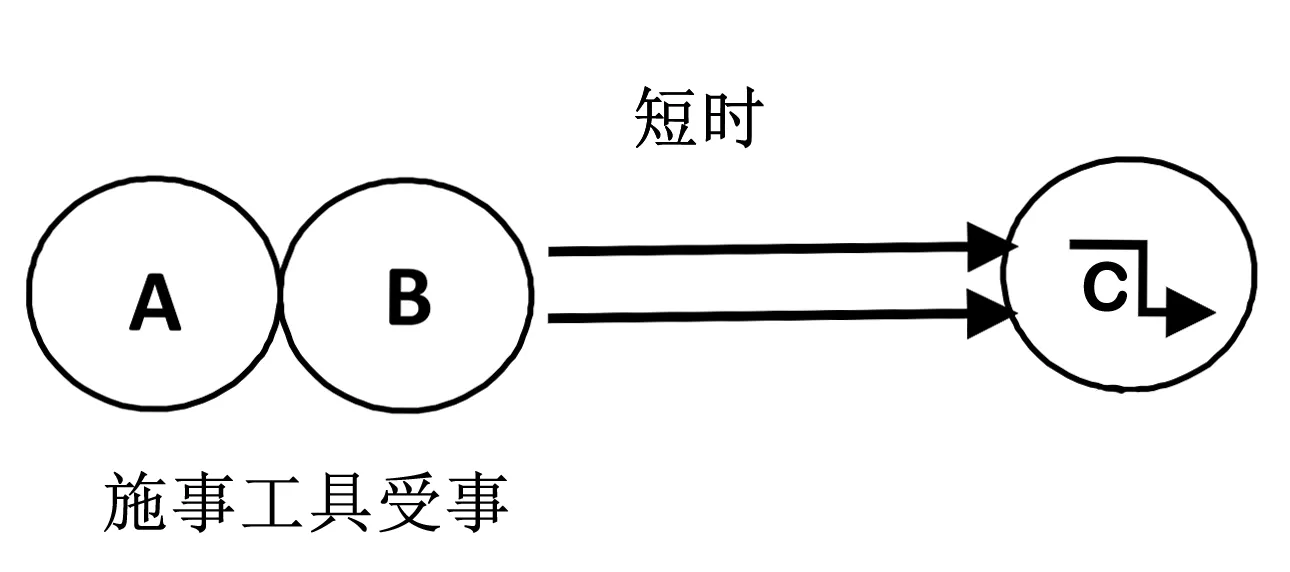

构式“一+ M借+ VP”的认知图式可看作图1“台球图式”的一个变体,并呈现一定的个性和特色(见图2)。首先,体现为链头与中介的“无缝链接”状态。该构式意象图式中的链头和中介分别是动作者(施事)和其所使用的工具,一般来说,由于两者在能量传递前就已形成物理接触,这样,在空间距离上就会呈现“无缝链接”状态;④其次,表现为整个能量传递过程的“短时”性特征。无论是从链头(施事)到中介(工具),还是从中介到链尾(受事),整个能量的传递过程都很短暂。这样,“一+ M借+ VP”的意象图式可表示为图2:

图2 “一+ M借+ VP”的意象图式

2.2 “一+ M借+ VP”构式义的选择突显差异

认知语言学强调“突显”,认为“认知过程中认知主体对某一客体或客体某一部分会给予特别的关注与强调,相应的意象图式当中的组成成分或其关系在不同语境中的地位会随语境的不同而得以不同的突显,或为‘图形’,或为‘背景’,而且,语言结构中信息的选择与安排是由信息的突显程度决定的”。[9](P163~191)经过考察发现,“一+ M借+ VP”构式义的分化正是由于认知主体对意象图式不同成分或关系的选择性突显所致。周娟(2013)指出,作为“力量—动态”的表现模式,“台球图式”实际上包含两个内部层次:一是从“施事”到“工具”再到“受事”的物理接触和动程变化;二是从施事传递过来的能量对受事造成一定的影响和变化。这样,表现在语言上,也就有突显动程和突显因果这两类不同的表达方式。[4](P115)

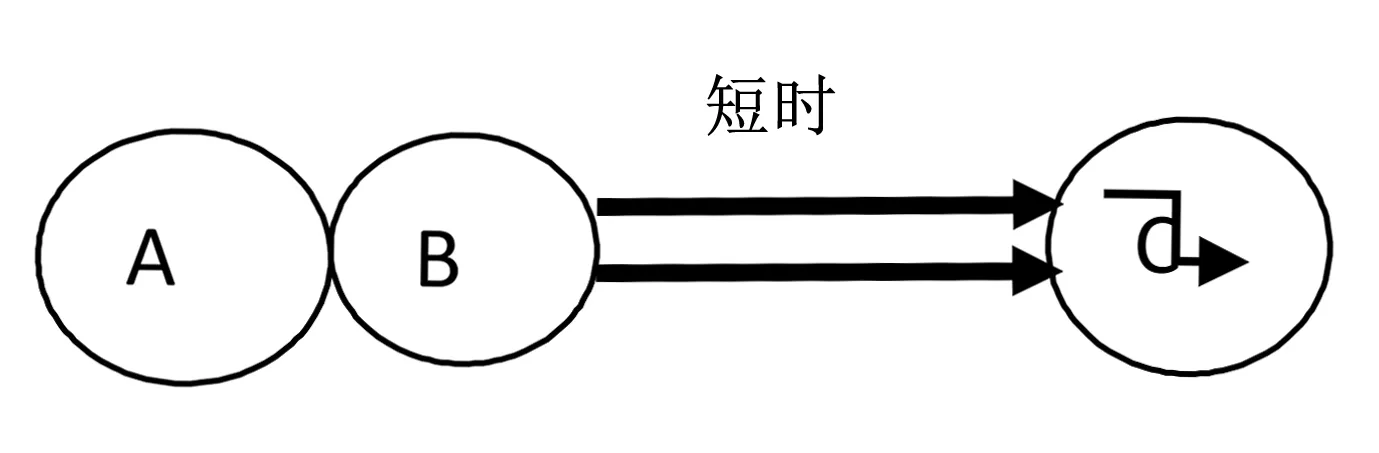

当表达者把关注的焦点放在能量传递的“短时”动程时,于是在组织语言表达时就会选择“快捷式”来表现动作行为的快捷性。当然,具体选用哪种句法实现形式,跟选择哪些角色进入注意力视窗(window of attention)有密切关系。[10](P258~309)⑤例如,把动作方向纳入注意力视窗,就可选择带趋向补语的快捷式;把动作终点纳入注意力视窗,就可选择带处所补语的快捷式(见图3)。

图3 “快捷式”的认知突显

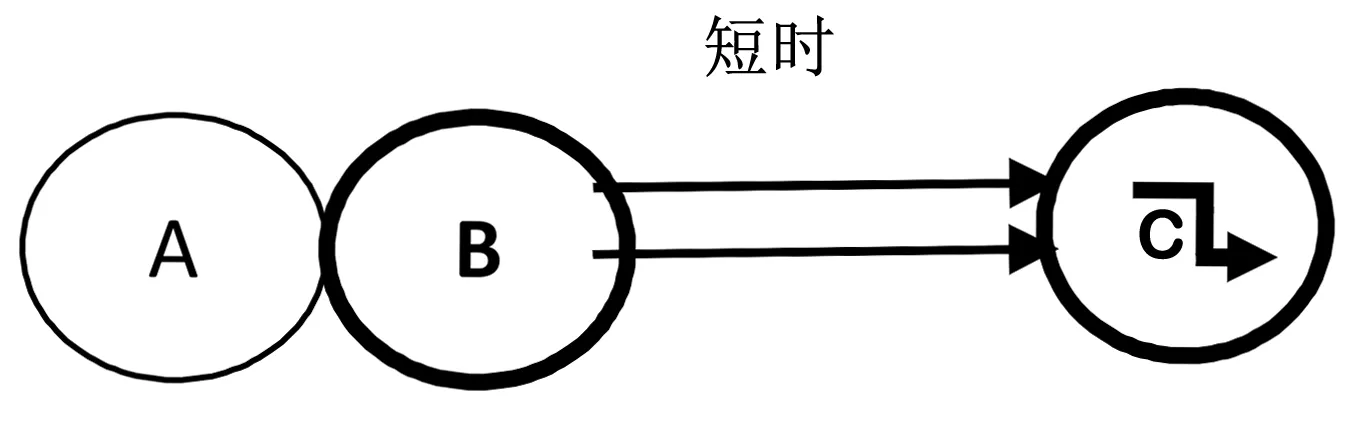

如果表达者把关注的重心放在能量传递对受事/事物的影响上,在组织语言表达时就可以选择“反差式”来表达事件的因果联系。在这种情况下,进入注意力视窗的就是动作(小量)和该动作所导致的结果(大量);至于动作的具体动态过程,则基本被“隔断”(gapping)而成为背景信息(见图4)。

图4 “反差式”的认知突显

总之,“一+ M借+ VP”不同构式义的分化正是体现了突显对象的动态变化,即认知主体对意象图式不同成分或关系的突显。

三、“一+M借+ VP”构式的语用功能

上文我们从认知角度论述了“一+ M借+ VP”构式语义分化情况及其认知动因,下面将简要讨论该构式的语用功能。戈德堡(Goldberg,1995)认为“构式作为一个整体表达式,表达的是构式义,体现了说话人对情景的识解,具有典型的语境适切度”。[11](P5)吴为善(2011)也认为,考察一个构式,“不但要解析构式语块,揭示构式义,寻找构式理据,更要说明构式的语境适切度,即说话人在什么语境条件下会说这样的话,又是怎么说的,即构式的语用功能”。[12](P326)

关于“一+ M借+ VP”构式的语用功能,前人已做过一定程度的探讨,如李宇明(1998)认为该构式主要通过前后“数量对比”形成“小量—大量”的序列来表达一种“主观大小量”色彩,其中的“一+M借”表主观小量,“VP”含主观大量的色彩。[2](P182)例如:

(17)性情凶猛的鲨鱼,一般在海洋中上层活动,它一口能吞下成群的小鱼。

(18)太子和很多释迦种族的人比武,拿了宫中遗留下来最好的弓,一箭就射穿了七个金鼓。

(19)宏达不甘示弱地反吼回去:“我只知道我很想一拳揍扁你!”

(20)杨过咽喉干痛,头涨欲裂,当下劲贯左臂,只待李莫愁近前,一掌将她击毙。

上述例(17)至(20)似乎都形成了“小量—大量”的序列,其中“VP”动补短语所代表的“大量”部分或是表实际数量的大量,如例(17)、(18),或是表事件结果的大量,如例(19)、(20)。但我们发现,李宇明(1998)的观点并不具有普适性。因为很多“一+ M借+ VP”构式并不带有数量对比意义,尤其是像前面提到的“快捷式”,它们在句法形式上并没形成“小量—大量”序列,也就无所谓突显主观大小量的色彩了。

周娟(2013)意识到这个缺陷,所以她根据“一+ M借+ VP”构式语义的分化,认为该构式主要体现为两个语用倾向:[4](P116)

第一,当“一+ M借+ VP”用于“快捷义”时,语用倾向表达的是动作者的某种强烈的主观情状,因为快捷、迅猛的动作通常是施事者在某种特殊情状下实施的。这些与“快捷义”相关的主观情状主要有愤然情状、急然情状、断然情状、悍然情状、颓然情状等,如:

(21)小杨见老刘还敢动手,怒不可遏,一拳猛击过去,将老刘打翻在地。(愤然情状)

(22)工程师王健没等喘喘气,就急不可耐地换上工作服,一头扎进施工现场。(急然情状)

(23)他瞪起血红的眼睛,操着长长的牛角刀,不由分说,一刀朝小诺诺的脖子剌去。(断然情状)

(24)强硬派谈判者一副悍然的态度,把你当作苍蝇似的一巴掌挥开。(悍然情状)

(25)她早已面色苍白、目光呆滞,两个膝盖骨直发软,一屁股重重地跌坐在椅子上。(颓然情状)

第二,当“一+ M借+ VP”构式表达“反差义”时,一般是通过动作的“小量”来突显动作结果在某方面超乎预料,这时的语用倾向为突显事物的“非常性状”,如:

(26)他声如洪钟,一嗓子就能喊出十里远!

(27)其中有一件,就是我一枪竟打死了两头野牛。

(28)肖恩大步冲出屋子,一拳打破车窗,把那小流氓直接从车窗里拖出来扔在地上。

(29)李清照是善于鉴别文物的人,一眼就看出那玉壶并不真是玉制的,而是一种玉石制品。

上述例(26)至(29),划线部分都突显了事件主体的某种“非常性状”。例(26)突显的是“他”的“嗓子声音特别宏亮”,例(27)突显的是“我”的“枪法厉害”,例(28)突显的是“肖恩”的“力气大”,例(29)突显的是“李清照”的“鉴别文物本领高”。

周娟(2013)的分析虽然意识到两种构式的语用差异,但也存在一定问题,忽略了它们的共性,因为表面上看不同的语义分化确实体现了不同的语用倾向,但它们之间也存在很大的共性。其实“快捷义”和“反差义”的“一+ M借+ VP”构式都体现了一种“超预期”的表达,即所表达的事件是超出说话人心理预期的。对比同一借用动量词的“快捷式”和“反差式”,我们会对这个问题看得更清楚:

(30)正待温存,那美人却突然翻脸,一巴掌打在他的手臂上。(快捷式)

(31)杜梅被我一巴掌扇懵了,捂着脸吃惊地望着我:“你打我?”(反差式)

(32)三娘突然凌空跃起,一鞭子从上面抽下来。(快捷式)

(33)我说那些小燕的母亲飞到郊外去觅食,不幸被一个牧羊的孩子一鞭打死了。(反差式)

(34)谁知一刀砍下后,手臂仍是好生生的纹风未动,刀却被震得脱手飞出。(快捷式)

(35)谁知一刀砍了个空,把个枕头给砍烂了,床上也没动静。(反差式)

从例(30)至(35)可以看出,不管是“快捷式”和“反差式”的“一+ M借+ VP”,都表达了一个超出说话人或动作受体心理预期的事件。如例(30)的预设是说话人没想到温存时美人会“一巴掌打在他的手臂上”;例(31)的预设是杜梅没想到“我”会一巴掌把她扇懵;例(32)的预设是没想到三娘会突然一鞭子从上面抽下来;例(33)的预设是没想到小燕的母亲会觅食时被牧羊的孩子一鞭打死;例(34)的预设是没想到一刀砍下来,手臂没事,刀却飞出去了;例(35)的预设是没想到一刀砍了个空。通过这种现实与预设的对比,蕴含着说话人这样一种主观判断: 已经发生的现实或者将要发生的事情是超出说话人心理预期的。

“一+ M借+ VP”构式表达“超预期”这个事实也很容易解释,因为“快捷式”表达动作行为发生得快捷、迅猛,往往会给人一种“措手不及”的意外之感;而“反差式”主要就是通过“小动量—大结果”的对比来突显事件结果的出人意料、超乎寻常。

而且,这种“超预期”的表达往往在形式上也可得到进一步验证,那就是构式中常常会使用一些表示“出乎意料”或“超预期”的意外模态副词来表达这种意外、预见不到的结果,如“没想到、不料、居然、谁知、突然”等:

(36)回来的路上,走在草棵里,没想到一脚踩了一条花皮青蛇。

(37)两人刚迈步往外走,不料胡文玉一脚踏进了屋门。

(38)这时,少校却够灵巧,居然一枪打死了一只这近于绝种的怪鸟。

(39)谁知五层厚的湿被子,一枪便打穿了,小董一下子泄了气。

(40)山姆上气不接下气地停下来,他突然一巴掌打上自己的脑袋。

有时,也可以使用其他一些表示意外的词语或相关表达,如:

(41)出乎他意料之外的,他一鼻子撞上了大门。

(42)有如一声霹雳在头顶上炸开,王秀丽一屁股坐在床上,脑袋里一片混沌。

因此,我们认为“一+ M借+ VP”构式的语用功能既不是单纯表达一种主观大小量,也不是完全根据语义分化呈现出不同的语用表达;其真正的语用功能在于表现出说话者心理的一种“超预期”,即“事件的发生是超出说话人的心理预期的,并在此基础上带来说话人的一些主观评价”。[3](P37)

四、结语

本文主要从构式语法和认知的视角考察了现代汉语口语构式“一+ M借+ VP”的相关问题。首先,我们发现该构式内部已分化出“快捷义”和“反差义”两个同形构式,且在构件特征和功能上也呈现出一定的差异,体现了构式与构件的互动作用。其次,我们探讨了导致该构式语义分化的内在动因,主要是认知主体对意象图式不同成分或关系的突显。当认知主体突显事件的“短时”动态过程时,构式倾向于表“快捷义”;当认知主体突显动作导致的显著结果时,构式倾向于表“反差义”。从语用功能上看,分化出的两个同形构式虽然语用倾向上各有侧重,但也体现出一定的共性,它们主要表达的都是一个“超预期”的事件,即事件的发生超出说话人的心理预期,并在此基础上带来说话人的一些主观评价。本文对状中式“一+ M借+ VP”构式语义分化的论证,一方面厘清了以往研究中对构式义的分析过于分散、层次不清或以偏概全的问题;另一方面也充分体现了戈德堡(1995)构式组织的“无同义原则”,即“如果两个构式在语义上不同,那么它们必定在句法或语用上不同”,[11](P67)体现了认知和构式语法的解释力。

注释:

①本文语例,均选自北大CCL语料库。

②“’”代表该例句为前面相应例句的变式,“*”代表该例句不合语法。

③图示中的圆圈代表实体,双箭头代表实体之间的互动过程,曲线表示能量被链尾吸收并使其产生反应或变化。我们这里是简化的“台球图式”,只涉及两次实体撞击过程,实际上这样的撞击还可以继续下去。

④人们在实施“一+ M借+ VP”动作事件时,通常并不需要经过拿工具的能量传递过程,工具已经在施事手中持有;而人体器官名词借作工具使用时,更具有典型的“无缝链接”特征,因为人体器官本就属于人体不可分割的一部分。图2、3、4中代表实体A、B的两个圆圈紧挨在一起,表示的就是它们之间的“无缝链接”状态。

⑤泰尔米(Talmy,2000)将突显事件框架中特定成分的认知过程称为开启注意力视窗(window of attention);相反的过程被称为隔断(gapping),在这个过程中组成事件框架部分的概念被背景化。图3、4中被加粗部分为纳入注意力视窗的突显角色。

[1] 李晓蓉. 浅议动量短语的前置现象[J]. 汉语学习,1995,(2).

[2] 李宇明. “一量VP”的语法、语义特点[J]. 语言教学与研究,1998,(3).

[3] 邵丹. 现代汉语“一+借用动量词+VP”句式研究[D]. 华东师范大学,2009.

[4] 周娟, 张玉洁. 状中型“一+量+ VP”构式分析[A].南方语言学(第五辑) [C]. 广州:暨南大学出版社,2013.

[5] 李文浩. 基于突显观的构式研究——以现代汉语若干“全量/强调”义构式为例[D]. 上海师范大学,2011.

[6] 黄伯荣,廖序东. 现代汉语(增订版)下册[M].北京:高等教育出版社,1991.

[7] 刘街生. 现代汉语动量词的语义特征分析[J]. 语言研究,2003,(2).

[8] 殷志平. 动量前置特点略论[A]. 语法研究和探索(九)[C]. 北京:商务印书馆,2000.

[9] Ungerer, F. & H. J. Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics[M]. Addison Wesley Longman Limited, 1996.

[10] Talmy,Leonard.Toward a cognitive semantics, 2vols[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

[11] Goldberg, Adele E. Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. the University Chicago Press,1995.

[12] 吴为善,夏芳芳. “A不到哪里去”的构式解析、话语功能及其成因[J].中国语文,2011,(4).