基于分工理论的特大城市发展模式

2016-03-17韩兆洲陈文慧

韩兆洲 陈文慧

[摘要]目前我国特大城市发展遇到了人口密度过高以及由此引发的各类“城市病”。本文对我国六座特大城市规划进行了梳理,认为多中心发展模式已成为共识,但规划实施效果不尽如人意。基于城市发展模式的机理,结合我国特大城市发展多中心模式探索中的典型案列剖析,文章提出了新城建设过程中要特别注意完善产业链条、人的作用、政府引导及规划的实施持续性。

[关键词]特大城市分工理论多中心模式

[中图分类号]F291.1 [文献标识码]A [文章编号]1004-6623(2016)01-0012-05

根据国务院新修订的城市规模划分标准和六普数据显示,中国地区常住人口超过500万的特大城市有16个,其中城区常住人口超过1000万的超大城市有6个,这些特大城市都不同程度地出现了交通拥堵、房价高涨、教育医疗等资源配比失衡的现象。与此同时,经济全球化加速了区域分工深化进程,对特大城市在全球价值链中的战略定位和发展模式选择上提出了更高的要求。在这样的新背景下,探索中国特大城市发展模式具有重要意义。

一、特大城市发展模式现状

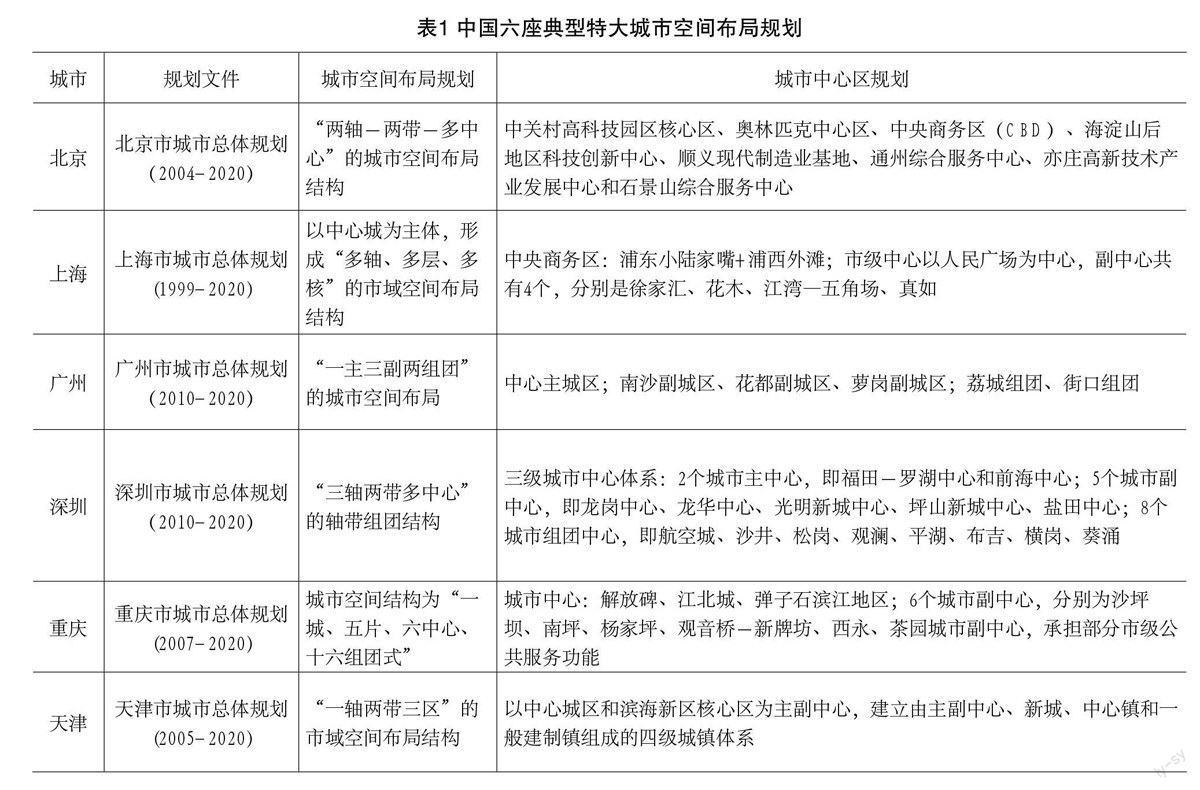

我国特大城市产业功能区高度集中,随着商业价值集聚而不断攀升的要素成本,使得中心城区变得寸土寸金。据北师大发布的《2014中国劳动力市场发展报告》显示,六座典型特大城市平均通勤时间均居前列,北京最长(97分钟),其次是广州(92.2分钟)、上海(89.8分钟)、深圳(89.2分钟)、天津(79.9分钟)、重庆(65分钟)。牺牲租房成本还是时间成本,这是在特大城市工作的人群必须进行的选择。过高的房价,让人才望而却步,产业链尚不完善的新兴企业很难在这样的城市获得生存空间。面对种种问题,我国各大城市开始探索多中心的洛杉矶模式,六座典型特大城市规划布局都提出了实施多中心模式,如表1所示,期望通过多层次的新型城镇化规划,建新城进行人群疏导、产业转移,对老城进行产业升级,配套改善。

但是,这些规划的落地效果大多都不尽如人意。近年来,新城建设过程中频繁出现了有业无人的“空城”,有人无业的“卧城”,甚至出现了“鬼城”。“钟摆交通”加剧,使得城市运行不堪重负。在多中心规划落实过程中,存在只重视分工定位的局限,超前的规划,而在相关配套、实施步骤、政府引导破局方面存在巨大短板,陷入定位产业发展不成气候、人员无法集聚、区域运行效率低下、无法形成集聚中心、政府“有心无力”等困境。

二、多中心发展模式内涵及其演化逻辑

我国特大城市规划中的多中心模式是如何演化而来的呢?城市发展过程中最早的范例模式是单中心“纽约模式”,它是市场自然演化出来的模式,从单个中心逐渐往外延伸。到20世纪60年代,出现了多中心的“洛杉矶模式”。从单中心到多中心模式,是交易效率由低到高到达瓶颈后,重新分工后突破、再提高的过程,是城市模式1.0升级到2.0版本,伴随着变革的阵痛。

(一)“纽约模式”和“洛杉矶模式”内涵

1.纽约模式

纽约经历了三个阶段:一是19世纪30年代以前,荷、英殖民时期,发展壮大了纽约的商贸流通、港口航运,独立后随着伊利运河开通、铁路交通运输网的搭建,纽约与北美内陆市场的交易打开;二是1840~1870年,大量移民涌入,商贸、工业、金融业快速发展,纽约逐渐取代费城成为美国最大最富有的城市;三是1870~1920年,城郊交通快速发展,地铁系统合并运作,逐渐延伸成为大纽约。

纽约模式可以概括为:单个中心迅速崛起,效率不断提高,资源快速集聚,分工不断深化,在运河、铁路、公路、渡轮、地铁等交通体系的推动下,城郊之间交易效率得到改善,使得纽约向外扩延,具有很强的中心集聚力,郊区对中心城市有着很强的依赖性。

2.洛杉矶模式

洛杉矶经历了三个阶段:一是19世纪中期至20世纪初,“淘金热”移民潮,南太平洋铁路、海湾港口建设,人口、资源等生产要素迅速集聚,洛杉矶崛起成为美国西部最大城市;二是20世纪20年代至60年代,作为试点的洛杉矶开始对城市进行功能分区,二战后飞机制造、石油精炼和汽车工业刺激了洛杉矶的繁荣;三是20世纪70年代以后,“石油危机”后的洛杉矶开始进行产业结构调整,向以高科技产业及金融等服务业为主的多元化发展转变。

洛杉矶模式可以概括为:通过路上、海上交通畅通(效率提升),单中心发展后衰退,多个中心崛起,功能分区明确,中心城区不具有明显优势,专业化的定位使得各种要素、资源分类集聚(分工深化、效率进一步提升),组合抱团,形成合力。各个中心功能区划分明,各有特色,并具有互补的协同效应。

(二)基于分工理论的城市发展模式演进分析

分工带来了生产、消费结构差异化与经济结构的多样化,与此同时,贸易依存度、交易费用在提高(效率下降)。将分工理论的框架应用到城市发展模式中,“分工”与“交易效率”是一对螺旋阶梯,交替循环地推进城市的发展。伴随分工的有两个变化:一是交易需求增加引起的交易成本上升;二是专业化水平提高带来了生产效率提高,当存在套利空间时,分工就能推进。“分工”与“交易效率”两者之间的相互关系表现为:一方面交易效率的提高推进分工的深化、细化;另一方面,分工领域细化而进行的高精尖研究,伴随着产业革命和新的分工出现,使得交易效率不断提高。

对于单中心城市,人口不断集聚,产品与服务极大地丰富,多种功能高度集中,当到达空间资源瓶颈时,交易效率开始下降,表现为一方面中心区商业价值积累使得要素价格上升(地租、工资等)。另一方面交通堵塞、配套紧张、基础设施超负荷运载和环境品质下降。要突破交易效率下降形成的壁垒,必须通过多中心模式对分工进行重构,新城建设过程中的前期成本可能是巨大的,但却是具有前瞻性的一步。洛杉矶模式最初被认为是人口郊区化、分散化的倒退发展,但洛杉矶实现产业结构重组、专业化分工,成功抵御石油危机冲击,使其成为后工业时代城市发展模式的典范。要避免美国式的“郊区化”现象,我国多中心的发展模式必须具有清晰的功能区划,资源分类集聚,走专业化发展的道路。

三、中国特大城市多中心布局——新中心建设的典型案例

我国多中心布局的关键在于新中心的建设,本文以重庆、北京为例,对特大城市多中心布局进行对比分析发现,重庆通过引入在当地没有产业基础的“新兴产业”,布局要素成本较低的郊区,成功完成了价值投资,新城建设成为新的中心;而北京依托中心城区产业,将人群疏导至近郊,没有核心竞争力的新城,变成了中心城的附属品。

(一)重庆:从毫无产业基础到全球最大笔记本电脑生产基地

重庆探索出了新兴特大城市发展模式。重庆城市空间结构为“一城、五片、六中心、十六组团式”,在六个副中心当中西永是起步最晚、距离主城最远的一个区,先是规划了大学城,后于2010年开始逐步发展成为笔记本电脑基地和重庆新的利润中心。2014年,重庆市生产电脑6400万台,在全球笔记本电脑萎缩5%的情况下,逆势增长15%,占全球笔记本电脑产量的40%左右,已成为全球最大笔记本电脑生产基地。

基于分工理论的机理分析,本文将重庆在布局新城的关键点及重要环节归纳为以下四个方面:第一,积极应对经济危机,找准全球价值链分工的精准定位。重庆将自身定位为全球高端制造业中心,做笔记本电脑加工出口贸易,无线上网技术的更新对笔记本市场需求将扩大,所以重庆做的是增量,而不是与东部沿海老牌加工贸易基地抢市场。第二,招商先行,政府出面打通产业链,降低企业交易成本。重庆“引凤”来“筑巢”,完成了电脑整机产业链的创新“整合”,引入笔记本龙头企业惠普、宏碁,零部件、整机装配厂商富士康、广达、英业达,在此基础上,重庆全力打造笔记本电脑配套产业链,引入配套供应商,一条完整的笔记本电脑“整机+配套”产业链在重庆生根了。第三,建“渝新欧”国际铁路,打通产品快速运往欧洲的新的战略通道,降低运输成本。电子产品更新换代快,高效的运输是出口加工贸易竞争力的体现之一,被称为“新丝绸之路”的“渝新欧”铁路使重庆直接与欧盟总部所在国比利时相连,成本低于航空运输,安全性、时效性又优于海运。第四,产业劳动力充沛,各项创新政策降低生活成本。在六座典型特大城市中,重庆是城乡二元结构最突出的一个,重庆独有的“地票”制度,在增加有效建设用地的同时解决了“农民进城”的问题,农民用宅基地退耕换“地票”,到城市换取住房。政府垄断土地资源政策,避免了炒房拉高居住成本,稳定了房价,重庆房价平稳、泡沫低,与居民收入增长持平,这些创新政策使得大量的产业劳动力在可以在城市中留得住。

(二)北京:新城变“卧城”,资源交通压力不减反增

北京天通苑、回龙观、亦庄,这些原本为了缓解主城资源交通压力而规划的新城,虽然有着不错的地理位置,最终只是形成了卫星城都称不上的“卧城”,居民每天花大量的通勤时间赶往老中心工作,造成了更大的资源交通压力。

基于分工理论的机理分析,本文将北京在布局新城的经验教训归纳为以下三个方面:第一,新城没有核心产业支撑,很难与老中心实现均衡发展。市场经济下,区域竞争力依托于产业集群,而集群的形态是以龙头企业为核心,聚集配套上下游产业及不同体量企业群。新城没有形成区域竞争力,创造的就业机会有限且含金量不高,难以和老中心形成均衡力量,无法实现分工。第二,新中心规划与老城分工差异化定位,需要政府助力发展。在原有产业分布格局和运作惯性的基础上,要快速实现规划培育新中心,必然不能依靠自然驱动缓慢形成。在目前激烈的市场环境下,推进、形成速度本身就是建立后发优势的核心因素,要充分发挥政府引导作用。第三,政府引导明确着力点是建立新中心的核心竞争力。政府参与撮合搭建产业平台,而非只重视交通和公共配套设施建设,有限资源条件下,政府投入大部分资源在连接新旧中心的交通上不一定是最有效,一旦有充分且可持续的就业产生,必然会吸引市场力量来完善配套。政府引导的目的是要培育新中心核心竞争力,成为新的增长点。

四、中国特大城市发展模式规划落地的关键点

分工理论的内核是通过专业化分工促进效率的提升,专业化分工最大化降低交易成本,并由此推进新一轮分工深化的螺旋循环。城市是低成本高效率运行的载体,多中心发展模式的出发点和落脚点是解决特大城市发展中的边际效率下降问题。我国超大城市在多中心模式探索中,对新城的打造可以从以下四个方面改进:

1.分工先行——产业链条完整性

从分工提升效率维度分析,新中心或者新城规划中清晰而有竞争力的产业定位是首要的。我国特大城市的规划超前,各中心产业定位也契合内外部环境,但跟踪发现,许多新中心建设并没有完全实现预期目标,产业没有形成气候。究其原因是没有代表企业或者龙头企业作为种子,吸引专业聚集;或者产业链不完整,造成现有企业发展不可持续、后劲不足。

2.交易效率——围绕“人”的配套设施

从降低交易成本维度分析,除了交通及其它配套基础设施以外,“人”的因素往往没有被放在足够重视的位置上,从个人的角度来说也需要降低自身交易效率。“卧城”、“鬼城”的出现是因为没有规模产业吸引吸纳足够的就业,老中心的优质就业机会催生了每天2、3个小时通勤时间的人群往返新旧城。反过来,新城没有足够的居民,周边劳动力也无法支撑产业的可持续发展并带动商业配套。因此只有这两者相辅相成,良性循环才能构建一个充满活力和强大资源吸聚力的新城。

3.政府统筹——引导分类资源整合

在激烈的市场环境下,无论是促进产业落地还是提升区域效率以形成资源吸聚力,都需要政府发挥重要的引导作用。新中心规划中要注重发挥后发优势,布局新兴产业,推动老产业转型升级,就要有顶层设计。在当前激烈的市场竞争环境下,依靠原始的自然资源聚集演变,无法快速形成足够的量能破局。特别是新城启动阶段,需要政府在当好裁判员的同时当好导演、制片人;既要搭建舞台,也要引入(居民、劳动力)、引“龙”(龙头企业),站在市场化的角度把新中心打造成效率中心。政府和企业的角色定位要明确,企业作为市场主体,重在提高专业能力,而政府发力降低市场主体的交易成本,最终生成高效的市场中心。因此,在新中心启动中政府发挥着决定成败的作用,其可作为和应作为的空间巨大。

4.规划实施——实施方案的持续性

首先,坚持才能出效果。规划是决定一个区域较长时间发展方向的蓝图,要秉承“一张蓝图绘到底,功成不必在我期”的理念,久久为功,才能一步步让蓝图落地。否则一届政府一个规划、朝规夕改,再好的规划和理念,最后都如水中花镜中月,既劳民伤财,又破坏新区白纸易作画的好底子,还打击规划执行部门的积极性。重庆无论在城市规划,还是在产业规划、运作平台搭建都从始而终、一脉相承,经过长期的布局培育,近年来重庆CDP增速稳居全国第一,进入了规划收成期。其次,规划落实需机制保障。规划制定和规划调整都要有民主且相互制衡的机制,保证规划的一致性、连续性。近年许多地方也做了有益尝试,如2004年《广州市城乡规划条例(草案)》中明确了只要规划科学合理、因地制宜,就坚持“换班子不换方向,换领导不换目标,一任接着一任干”。最后,规划执行力度不能减。除了规划常变,新班子上台后资源投入打折、执行变通都是导致规划实施不可持续的重要原因。

(责任编辑:廖令鹏)