中国地质调查局、中国地质科学院2015年度地质科技十大进展新鲜出炉

2016-03-17中国地质科学院

中国地质科学院

中国地质调查局、中国地质科学院

2015年度地质科技十大进展新鲜出炉

中国地质科学院

摘要:中国地质调查局、中国地质科学院2015年度地质科技十大进展评选于2015年12月23—24日在北京召开, 评选工作由中国地质调查局组织, 中国地质科学院具体实施。经来自国土资源部、科技部、中国科学院、国家自然科学基金委员会等多家单位的38位院士、专家和用户代表投票,“神狐及其邻近海域天然气水合物资源勘查取得重大突破”等十项成果脱颖而出, 入选2015年度地质科技十大进展。本次评选的“地质科技十大进展”集中代表了2015年度中国地质调查和地学研究的重要进展, 这些地质科技成果在解决资源环境问题和基础地质问题、实现转化应用和有效服务、推动科学理论创新和技术方法进步、促进人才成长和团队建设等方面成效显著, 发挥出科技支撑引领找矿突破、服务生态文明建设的作用, 对社会各界了解我国地质行业为国民经济发展所作的贡献、对提高地质行业的社会认知度起到积极作用。

关键词:中国地质调查局; 中国地质科学院; 地质科技; 十大进展; 2015年度

中国地质调查局、中国地质科学院2015年度地质科技十大进展评选于2015年12月23—24日在北京召开, 评选工作由中国地质调查局组织, 中国地质科学院具体实施。经来自国土资源部、科技部、中国科学院、国家自然科学基金委员会等多家单位的38位院士、专家和用户代表投票,“神狐及其邻近海域天然气水合物资源勘查取得重大突破”等十项成果脱颖而出, 入选2015年度地质科技十大进展。

本次评选的“地质科技十大进展”集中代表了2015年度中国地质调查和地学研究的重要进展, 这些地质科技成果在解决资源环境问题和基础地质问题、实现转化应用和有效服务、推动科学理论创新和技术方法进步、促进人才成长和团队建设等方面成效显著, 发挥出科技支撑引领找矿突破、服务生态文明建设的作用, 对社会各界了解我国地质行业为国民经济发展所作的贡献、对提高地质行业的社会认知度起到积极作用。

中国地质调查局、中国地质科学院2015年度地质科技十大进展排名及成果简介如下:

1 神狐及其邻近海域天然气水合物资源勘查取得重大突破(The exploration of gas hydrate in Shenhu and its neighboring coastal areas makes a major breakthrough)

中国地质调查局广州海洋地质调查局杨胜雄、梁金强教授级高工带领的海域天然气水合物资源勘查团队在地质调查项目资助下, 坚持技术方法和基础理论创新, 针对我国南海天然气水合物资源的赋存地质条件, 形成一套适合南海特点的天然气水合物资源高精度勘查、评价和预测技术体系, 总结南海天然气水合物成藏模式, 创造性地提出南海天然气水合物成藏理论。2015年在神狐及其西部邻近海域, 通过钻探及海底表层取样, 均获取了天然气水合物样品, 取得了天然气水合物资源勘查重大突破,进一步验证和丰富了南海天然气水合物成藏理论,推动了科学理论创新和技术方法进步。其中, 在神狐海域共实施23口探井钻探, 均发现天然气水合物, 圈定矿藏面积128 km2, 控制资源量超过1500 亿m3, 相当于海上超大型油气田规模。圈出10个规模较大的矿体, 其中2个大型矿体探明储量高达400亿m3, 为海域天然气水合物试采提供了重要参考靶区; 首次发现了II型天然气水合物, 对指导深部油气勘探具有重要意义。在神狐西部邻近海域,利用自主研发的“海马”号非载人遥控探测潜水器首次发现海底活动性“冷泉”(命名为“海马冷泉”区), 并在“海马冷泉”区利用重力取样器在海底表层成功获取块状天然气水合物实物样品, 对后续天然气水合物钻探部署具有重要意义, 同时更好地引领和推动我国海域冷泉地质与生态环境的研究, 具有重要的资源和科学创新意义。项目实施过程中锻造培养了一支海域天然气水合物勘查研究团队, 该团队入选第一批国土资源科技创新团队, 1人被授予李四光学者(卓越地质人才); 同时还锻炼和造就了一支以“海马”号为支撑平台的海洋地质勘查技术研发与应用科技创新团队, 1人被授予中国地质调查局杰出青年。

图1 “海马”号在“海马冷泉”区进行取样作业Fig. 1 “Seahorse” sampling in area of “Seahorse Cold Spring”

2 武陵山复杂构造区古生界海相油气实现重大突破(Paleozoic marine oil and gas in complicated structural belts of Wuling Mountain achieves an ambitious breakthrough)

中国地质调查局油气资源调查中心翟刚毅、包书景研究员带领的页岩气团队在地质调查和战略选区项目资助下, 运用地质与地球物理一体化方法,系统对我国南方古生界油气形成富集条件进行了详细调查和深入研究, 在武陵山矿权空白区评价优选了黔北安场向斜油气有利区, 并结合地震资料精细处理解释, 在保存条件好的向斜西翼部署实施安页1井。安页1井在二叠系栖霞组见到良好油气显示; 在志留系石牛栏组钻遇高压气层, 裸眼中途测试最大初始产量42.01万方/日, 平均产量9.50万方/日, 实现了武陵山地区油气重大突破。安页1井钻探验证了残留向斜常规油气成藏模式, 即残留向斜不但具有连续性的页岩气形成富集条件, 也可通过压性断裂和岩性遮挡形成常规油气藏, 属于新区、新层系、新类型重大发现和突破, 开辟了南方油气勘查新领域。安页1井为贵州省首次常规天然气发现, 且邻近中国石化南川、彭水区块和页岩气中标企业矿权区,这一突破将有效带动该区油气勘查工作, 促使油气公司、页岩气中标企业加大勘查投入, 为黔北贫困区经济发展带来新机。项目实施过程中初步建成了年龄结构合理、专业齐全、潜心研究、勇于创新的页岩气资源科研团队, 团队中1人入选国土资源科技领军人才, 3人入选国土资源杰出青年科技人才。

图2 2015年11月23日安页1井点火Fig. 2 Anye well 1 ignited on November 23, 2015

3 创新引领准噶尔盆地砂岩型铀矿找矿取得历史性突破(Innovation leads a historic breakthrough in sandstone-type uranium deposit prospecting of Junggar Basin)

中国地质调查局天津地质调查中心金若时研究员团队在地质调查项目和973计划项目资助下,联合中国煤炭地质总局特种技术勘探中心、新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队、新疆维吾尔自治区煤田地质局, 瞄准国家能源重大需求, 以“大盆地、大砂体、大规模成矿作用成大矿”的创新思路, 将准噶尔盆地调整为重点工作区。依据砂岩型铀矿地质特征及煤田钻孔测井资料, 建立了以煤田资料“二次开发”为主线的砂岩型铀矿快速勘查评价技术方法体系, 并广泛应用于铀矿资源调查工作中, 钻孔见矿率大于70%, 取得了显著的找矿效果。在盆地北部、东部发现多处工业矿体, 并首次在准噶尔盆地侏罗系中统头屯河组发现大型远景规模的矿产地1处, 取得了新地区、新层位铀矿找矿的重大进展, 改写了该盆地二十年来未取得砂岩型铀矿突破的历史。同时进一步深化了对砂岩型铀矿成矿理论的认识, 提出了砂岩型铀矿成矿作用为富铀氧化流体与还原性流(气)体耦合作用, 矿体赋存于强还原剂与富铀氧化流体作用形成的相对还原环境地段。新认识、新突破进一步引领了准噶尔盆地铀矿工作部署, 为国家级铀矿重点调查评价区规划提供了重要依据。项目实施过程中培养了一支多学科综合性的铀矿科研团队, 该团队被评为全国国土资源管理系统先进集体。

图3 准噶尔盆地某地下层矿体水平投影图Fig. 3 Level projection of an underground orebody in Junggar Basin

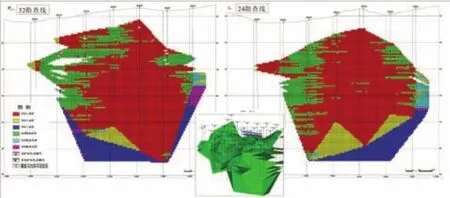

4 科技创新引领找矿突破——我国首例千万吨级斑岩-浅成低温热液型铜(金银)矿床诞生(Technological innovation leads to prospecting breakthrough: The discovery of the first ten-million-ton porphyry-epithermal copper (gold, silver) deposit)

中国地质科学院矿产资源研究所唐菊兴研究员团队在地质调查、企业委托、国家公益性行业专项等项目资助下, 开展产学研结合, 在条件极其艰苦的藏北阿里地区, 经过3年的艰苦会战, 全力促进多龙整装勘查区找矿突破。研究了多龙地区成矿地质背景和找矿方向, 查清了成矿规律和资源潜力,明确了高硫化型浅成低温热液-斑岩型矿床的主攻矿床新类型, 提出了铁格隆南矿床中浅部浅成低温型矿体叠加在中深部斑岩型矿体之上的新认识。通过找矿实践, 研发了野外快速勘查评价技术方法组合, 开展了斑岩成矿系统深部找矿示范, 完善了青藏高原矿床成矿系列, 创新了西藏斑岩-浅成低温热型矿床的勘查模型。在创新理论的支撑下, 引领中铝矿产资源公司和西藏地勘局勘查评价了我国首例千万吨级浅成低温热液-斑岩型矿床—铁格隆南铜(金银)矿床(1098万吨@Cu0.53%), 预测铜远景资源量超过1500万吨, 结束了西藏没有超大型高硫浅成低温热液-斑岩型铜(金银)矿床的历史, 开辟了找矿新方向。项目实施过程中建立了一支西藏重要成矿带固体矿产勘查评价创新团队, 团队中1人被授予李四光学者(卓越地质人才), 1人被评为2015年全国先进工作者, 1人入选2015年青年千人计划, 1人获青年地质科技奖银锤奖。

图4 铁格隆南铜矿区荣那矿段勘探线Cu元素品位插值模块剖面模型和矿体三维模型Fig. 4 Cu element grade interpolation module profile model and orebody three-dimensional model along the exploration line of Rongna ore block in the Tiegelongnan copper ore district

5 首次揭示南极大陆岩石圈三维整体格架(3D structure of Antarctica crust and lithosphere)

中国地质科学院地质力学研究所安美建、赵越研究员团队在国家自然科学基金、中国国际极地年、国家极地专项、地质调查等项目资助下, 在国际极地年旗舰项目多国联合工作中, 历经数年技术研发,使用美、中等国家在气候环境极端恶劣的南极内陆高原获得的最新观测数据, 在国际上首次获得了南极板块高精度岩石圈三维结构, 查明了南极大陆整体构造格架, 解决了南极重要的基础地质问题, 发现了20 Ma年前俯冲到南极半岛之下的板片残余,揭示了东南极山系是冈瓦纳超大陆最后聚合形成时的缝合带, 促进了全球板块构造理论体系的健全和发展, 主要成果发表在《地球物理研究杂志》(JGR)、《南极科学》(Antarctic Science)等国际核心期刊,在国际上产生了重要的学术影响, 提高了中国在南极事务中的影响力。在与国际一流科学家竞争与合作的联合研究中, 造就了一支具有国际影响力的、创新能力突出的研究团队。

图5 南极大陆地壳和岩石圈三维界面图Fig. 5 3D structure of Antarctica crust and lithosphere

6 全国耕地地球化学状况首次发布(The cropland geochemical survey report of China)

中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所成杭新研究员团队在地质调查项目资助下, 15年组织全国77家单位10万余人次, 开展土地地球化学调查, 对我国耕地地球化学总体状况做出重大判断。2015年6月25日正式发布《中国耕地地球化学调查报告(2015年)》, 产生深远影响。在已调查的13.86亿亩耕地中, 无重金属污染耕地面积12.72亿亩、富硒耕地5244万亩、重金属中-重度污染面积3488万亩, 同时东北黑土地有机质明显下降, 南方耕地酸化和北方耕地碱化趋势加剧。调查过程中形成了土地质量地球化学调查、评价、监测、预警系列技术规范, 提出并推动了生态地球化学理论和学科的建立和快速发展, 实现了勘查地球化学理论的原始创新, 在技术方法上取得重大突破。调查成果更好地服务土地资源管理, 支撑国家土壤环境保护重大政策法规的制定; 富硒等特色耕地资源已得到初步开发, 成为地方经济发展的增长点。项目实施过程建立了一支25人的地球化学调查研究团队,其中1人被授予杰出地质人才, 1人被评为全国国土资源管理系统先进工作者, 有力支撑了全国土地质量地球化学调查和区域化探工作的实施。

图6 2015中国耕地地球化学调查报告显示数据Fig. 6 The cropland geochemical survey report of China

7 西南石漠化综合治理技术创新驱动火龙果生态产业跨越式发展(Comprehensive treatment technological innovation of rock desertification drives leap development of pitaya ecological industry)

中国地质科学院岩溶地质研究所蒋忠诚、马祖陆研究员团队在国家科技支撑计划和地质调查项目资助下, 创新了石漠化区水土漏失理论及水土联合调控模式, 研发了石漠化遥感调查与地面监测评价技术方法, 查明了21世纪以来国家石漠化综合治理工程取得的进展和问题, 提出了国家第二期石漠化治理建议。在广西果化等地开展了石漠化综合治理试验, 创建了石漠化区表层岩溶水复合蓄引生态调控技术、不同水土漏失环境下的景观生态型土地整理技术、岩溶土壤火龙果栽培管理系列技术。年开发利用岩溶水资源5万多方, 保障了居民饮用水安全; 防治水土漏失的土地整理8000亩, 水土漏失得到根治; 本土植物霸王花成功授粉长出火龙果,火龙果生态产业实现了由试验到产业化的转变, 辐射带动周边20多万农民脱贫致富。项目实施过程中形成了30人的岩溶生态与石漠化治理研究创新团队, 团队中1人入选国土资源科技领军人才, 1人入选国土资源杰出青年科技人才, 1人入选广西杰出青年人才。

图7 表层岩溶水复合蓄引生态调控模式图Fig. 7 Ecological regulation pattern of surface karst watercompound storage and transferring

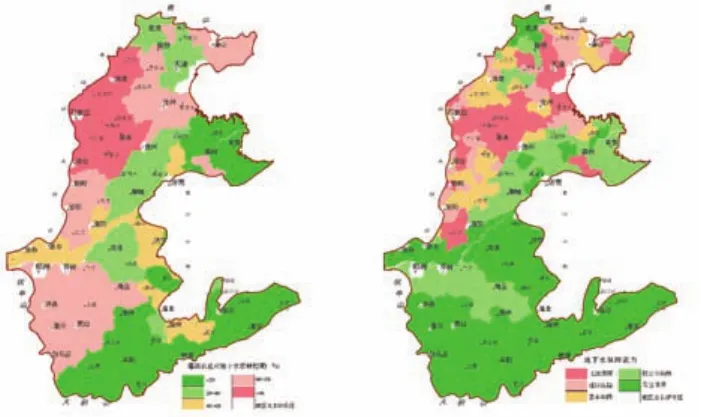

8 创新地下水保障能力评价理论服务国家粮食安全战略(Evaluation theories of creative groundwater support capability serves food security strategy of China)

中国地质科学院水文地质环境地质研究所张光辉研究员团队在地质调查项目资助下, 联合中国农业大学, 核工业航测遥感中心, 围绕国家粮食安全战略实施的需求, 创新关键技术, 查明了我国东北、黄淮海平原和长江流域的国家粮食主产区范围、井渠密度分布状况、农作物布局结构与播种强度及其灌溉用水对地下水的依赖程度, 揭示了农业超采区地下水位“强降-弱升”规律。在破解黄淮海平原地下水超采与气候、农作物播种强度、陆表水文和地下水资源状况的互动机制基础上, 创建了适宜我国粮食主产区的地下水保障能力评价理论与方法,并首次阐明了我国粮食主产区地下水保障能力状况,指明了黄淮海平原耗水农作物需重点优化调整范围、程度和缓解农业超采地下水对策, 为国家粮食安全战略决策和针对性解决华北农业超采地下水问题提供重大科学依据, 拓展和丰富了我国区域地下水评价理论。项目实施过程中形成了一支地下水资源综合评价与开发利用科技创新团队, 团队中1人入选国土资源科技领军人才, 1人获“省突出贡献中青年专家”和“黄汲清地质科技奖”, 1人获“省直青年五四奖章标兵”。

图8 黄淮海粮食主产区灌溉农业对地下水依赖程度和地下水保障能力分布状况(这是我国粮食安全战略实施与决策的重要科学依据)Fig. 8 The degree of irrigation farming dependent on groundwater and the distribution of the groundwater protection capability of main grain production region in Huanghuaihai (an important scientific basis of the implementation and decision in food security strategy of China)

9 大口径同径长钻程超千米连续取心和单回次进尺创钻探世界记录(Over one thousand meters continuous coring and single footage per round trip of large-hole drilling creates a new world record)

中国地质科学院勘探技术研究所张金昌、王稳石研究员带领的松科二井团队在地质调查项目资助下, 突破科学钻探沿袭的“小径取心、大径扩孔”工程套路, 在松科2井2826~4500 m三开井段, 创造φ311 mm口径连续取心和单回次进尺超30 m两项钻探世界记录。取心进尺累积达1241.04 m, 岩心直径达φ214 mm, 平均岩心采取率达98.67%。本次钻探为国内外首次实现大口径井段“同径取心、一径完钻”和“三筒联装长回次钻进”, 大幅度提高了深部大口径井段的综合钻探效率、有效回避了扩孔作业风险, 为松科2井三开井段压缩施工周期最少4个月,节约钻探成本近千万元, 对支持深部资源与环境研究、提升我国岩心钻探国际学术和技术地位、示范指导国内外深部钻探技术设计和工程实践产生重大影响。形成具有自主知识产权的深部大口径岩心钻探技术体系为我国深部地壳探测工程和超万米科学钻探储备了技术方法。项目实施过程中打造了一支平均年龄约30岁的深部钻探研发和管理团队。

图9 液压顶推机构辅助的粗大岩心(直径φ214 mm)地面原状出筒Fig. 9 Coarse and large core (φ214 mm in diameter) taken out of the drill hole at surface, assisted by hydraulic pressure push-tow system

10 长羽毛恐龙及翼龙研究取得新发现(The research on feathered dinosaur and pterosaur produces important results)

中国地质科学院地质研究所吕君昌研究员团队在国家自然科学基金项目及地质调查项目等资助下, 联合河南省地质博物馆、英国爱丁堡大学等单位, 在江西赣州地区晚白垩世地层中发现了新的窃蛋龙类化石—赣州华南龙, 为研究窃蛋龙类恐龙的颅面演化、古地理分布及古生态环境提供重要信息;在辽西早白垩世地层中发现了大型的、短前肢的新驰龙类恐龙—孙氏振元龙, 首次为大型、短前肢类型的驰龙类提供羽毛形态学方面的重要信息, 为研究驰龙类的多样性、鸟类羽毛以及飞行起源提供了重要依据; 在辽西发现的喙嘴翼龙类翼龙—朝阳东方颌翼龙, 为该地区晚侏罗世地层中发现的第一件翼龙标本, 不仅填补了时代上的空白, 同时对于印证晚侏罗世喙嘴龙类的辐射演化具有重要作用。这些重大发现对于研究古生物学中的窃蛋龙类的演化、驰龙类羽毛演化及鸟类羽毛起源等热点与难点问题提供了重要的参考依据, 尤其在建立新属种的基础上, 首次提出赣州恐龙动物群的概念, 对于研究该地区古生物物种的系统演化、古地理分布与其它动物群对比等具有重要的指导意义。项目实施过程中培养了一支在恐龙化石调查和研究、挖掘和修复方法与技术日趋成熟的科技创新团队。

Top Ten Geological Sci-tech Progresses of China Geological Survey(CGS) and Chinese Academy of Geological Sciences(CAGS) in the Year 2015 Unveiled

Chinese Academy of Geological Sciences

Abstract:The appraisal and selection of Top Ten Geological Sci-tech Progresses of China Geological Survey (CGS) and Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS) in the Year 2015 was held on December 23—24, 2015. The appraisal and selection work was organized by China Geological Survey and implemented by Chinese Academy of Geological Sciences. Through voting by 38 academicians, experts and representatives of users from various units such as Ministry of Land and Resources, Ministry of Science and Technology, Chinese Academy of Sciences and State Natural Science Fund Committee, ten pieces of achievements such as ‘The exploration of gas hydrate in Shenhu and its neighboring coastal areas makes a major breakthrough’ were chosen as Top Ten Geological Scientific and Technological Progresses in the year 2015. The Top Ten Geological Sci-tech Progresses represent concentrately important progresses in China’s geological survey and geoscience research in the year 2015. These geological sci-tech achievements have produced marked effects in such aspects as solving resource and environment problems and basic geological problems, realizing transformation application and effective service, pushing forward innovation of scientific theories and progress of technological methods, and promoting qulified personnel growth and group building. They therefore play the role of science and technology supporting and leading prospecting breakthrough and serving ecological civilization construction, and play an active part in public’s understanding of the contributions to the national economy development made by geological profession and raising the social famousness of geological profession.

Key words:China Geological Survey (CGS); Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS); Geological Sci-tech; Top Ten Progresses; the Year 2015

中图分类号:N1

文献标志码:A

doi:10.3975/cagsb.2016.01.01