赴埃塞俄比亚建馆纪实

2016-03-16林任杰

林任杰

我国前往建大使馆,埃塞各层次的官员几乎毫无例外都提到了延宕了六年之久的两国友谊终于“修成正果”。

1965年秋,我受外交部派遣赴瑞士日内瓦大学进修。1967年,由于文化大革命的缘故,进修生全部中断学业奉调回国。返京后不久,我也被编到同驻外使领馆人员一起参加这场“史无前例的无产阶级大革命”运动。1969年冬,据说是根据中央的号令,驻外使领馆的全体同志包括许多大使、参赞以及在外交学院参加培训的同志都统统下放到干校。1970年秋,干校校部突然通知我,部里来调令要我回去。回到北京不久,部里安排我赴埃塞俄比亚参加建馆小组的工作。

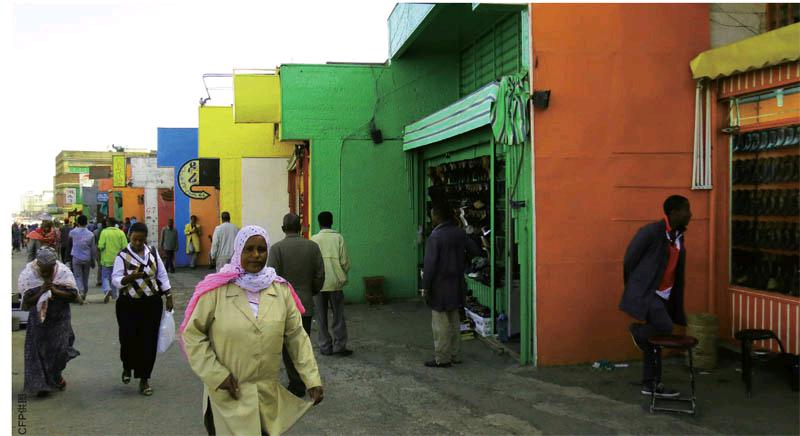

赴埃塞俄比亚街景

筹备建馆小组

建馆小组由干部司王一木同志为首的六人组成:秘书、翻译、机要员和司机。姬鹏飞部长专门召集小组开会并作指示。原来埃塞俄比亚于1970年11月同我国建立了外交关系,姬部长提到,建交时我方曾承诺在数月内赴埃塞建立大使馆,而如今时间已逼近,所以要求小组争取在十天内启程赴埃塞。

由于当时国内处在文革的混乱局面, 又面临国际上同我国建交小高潮的挑战,存在干部人员缺乏、资料不足、信息不畅等问题,我们显得手忙脚乱、捉襟见肘。而且,当时我们对埃塞这个古国知之甚少,既无前人的经验可资借鉴,又没有任何资料可供查阅。当时还有同志到图书馆借来几十年前美国记者约翰·根瑟所著《非洲内幕》。该书虽描述了当地的民情风俗,但也有大量猎奇的内容,涉及的政情也早已物是人非、时过境迁,作为我们开展外交工作的依据肯定也不靠谱。

这时,我们了解到新华社曾派过记者驻埃塞,经联系,我们找到了这对记者夫妇,我们便请记者来到外交部介绍情况。然而让人失望地是,由于当时文革的形势,新华社未能让记者本人前来,而改由其夫人来介绍。她只能泛泛地做了一些人情风俗的介绍,对我们来说,未能“解渴”。

启程赴埃塞

1971年1月26日,正值农历除夕,部里派了好几辆大巴送我们这些出国人员前往机场,其中有前往送行的部里同志,还特别照顾出国人员家属包括年幼的子女送行。这是文革以来罕有的景象。候机大厅热闹非凡,当时这里仍是“毛泽东思想宣传火炬”在唱主角,但是家属们尤其是孩子们看到停机坪上的飞机都异常兴奋。孩子们都欢呼雀跃、奔跑玩耍,好像封锁了许久而忽然发现外面的世界是如此精彩。

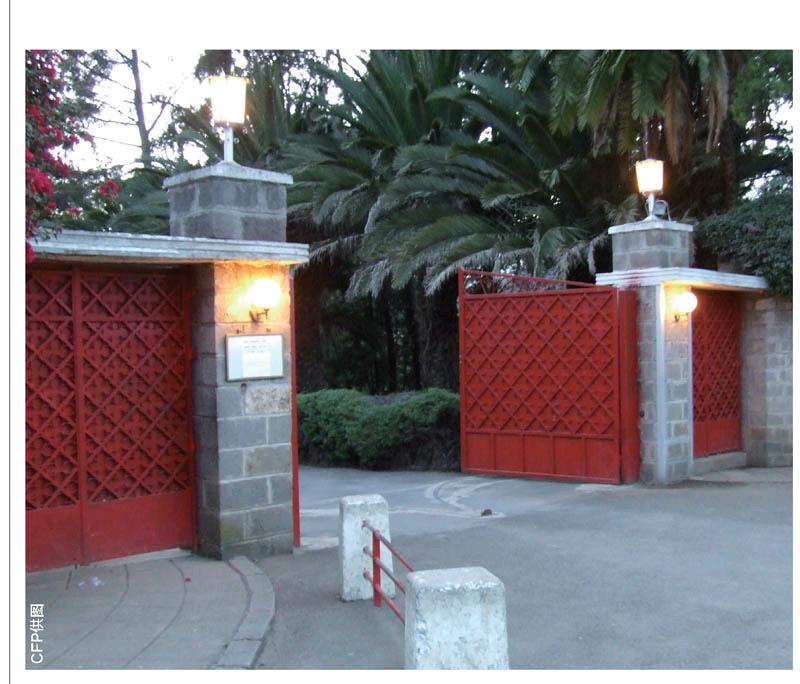

中国驻赴埃塞俄比亚大使馆外景

飞机起飞后,途经上海、德黑兰,抵达开罗。我们在开罗使馆稍作停留后转机赴苏丹首都喀土穆。当年2月初,我们一行6人离开了喀土穆飞抵埃塞首都亚的斯亚贝巴。这个被誉为“十三个月都充满阳光的国度”(按埃塞历,一年有十三个月)正如其名,给我们的第一印象是满眼阳光普照、花繁锦簇。埃塞方前来迎接的是外交部礼宾司的一位官员。而是我王一木参赞的主要翻译。

说实话,我们当时两眼一抹黑,按惯性思维,对于人生地不熟的访客,东道主至少会做初步的安排,然而该官员表示欢迎并提供一份埃塞外交部官员名册和驻埃塞外交使团名单外,无任何其它表示。我们问对方可以下榻何处,对方说,埃塞是自由的国度,亚市有很多酒店,可自由选择。我们当即决定分乘三辆出租车前往具有埃塞民族风格的纪昂酒店下榻。

我们在酒店租住了几间房,其中一间套房作为会客之用。刚安顿下来我突然感到楼房有些晃动,原来这是高原反应。亚市虽不算很高,但海拔至少也有两千五百米左右。在酒店里洗澡,也总觉得身上的肥皂洗不干净,滑溜溜的。经了解才知道水是温泉水,含有矿物质。

大约一周后,王一木参赞前往拜会埃塞外交部并递交有关文件。会见结束回到酒店,我便立即向各国驻埃塞使团及“非洲统一组织”发照会,宣布中华人民共和国驻埃塞大使馆已正式开馆,王一木参赞为临时代办。

与此同时,我们另几位同志则通过当地的房产中介马不停蹄地物色正式馆址。我们在这个城市看了不下几十处房屋、公寓、小院和别墅。一位中介打趣地说,“你们除了皇宫没有看过,可算将全市都看了一遍。”最终我们总算选中了市内的一处小院,此处曾是匈牙利驻埃塞商务代表处,院内有一栋两层小楼,与其相通的是一个大厅,小楼前有一个临街花园,楼后面还有几间平房和一块空地。小院大门斜对的是捷克驻埃塞大使馆,离小院不远的大街转角处有一家名为“埃塞俄比亚酒店”的旅馆,属中上等酒店,可供给从国内来访的人员下榻。

首任大使上任

1971年5月,俞沛文大使携夫人顾以佶参赞到任。接着埃塞方便安排俞大使向埃塞老皇帝递交国书。当天早上,埃塞皇宫派了宫廷副大臣前来使馆迎接。我当时负责接待他。有趣的是,此公的英语有点困难,当时在某些细节上沟通不畅,他便说他原来是讲法语的。我说讲法语也行,我听得懂。殊不知他的法语更糟,于是他说他很多年不用都荒废了。确实,埃塞的许多老官员都会讲些法语和意大利语,英语是在战后才普及。最后我们还是用英语交流。

我们乘坐宫廷的迎宾车抵达皇宫后,俞大使就在副大臣的陪同下,在皇宫的广场上检阅皇宫卫队,我则站在俞大使后面手执国书。礼毕,副大臣领俞大使与全体外交官进入皇宫,接着,宫廷大臣出来迎接并将俞大使介绍给海尔·塞拉西一世皇帝。老皇帝一身戎装,接过俞大使的国书后同其他外交官一一握手表示欢迎。随后,老皇帝单独会见俞大使。

俞大使很善于开展各种形式的外交活动。他一上任,除了在使团中开展活动外,还对皇室和政府官员做了大量工作,结识了任海军司令的老皇帝之孙、政府负责援建项目的计划委员会主任、负责新闻出版的官员以及议会中的资深议员和元老等。俞大使还经常邀请当地大学教授和学者前来使馆做客。由于使馆初建,条件所限,因此举办的活动主要是举行电影招待会,在当时来讲,也就是放映《红色娘子军》和《红旗渠》等有限的几部电影。

埃塞皇帝做客使馆

中国与埃塞的关系其实可以追溯到1963年底开始的周恩来总理亚非十四国之行。当时由于种种原因,老皇帝邀请周总理一行于1964年1月访问,但只在其厄立特里亚省的首府阿斯玛拉接待(当时厄立特里亚是埃塞的一个省)。究其原因是埃塞慑于当时同美国的军方关系而受到掣肘。

此次我国前往建大使馆,埃塞各层次的官员几乎毫无例外都提到了延宕了六年之久的两国友谊终于“修成正果”。然而,我们也得知,有些朋友也表示担心,他们称,美国在厄立特里亚还有庞大的军方基地,是个城中之城,再看看街上许多行乞和流浪的残疾人,他们大多是朝鲜战场上幸存的伤残军人,美国岂能让埃塞同中国的关系走得更远?但在此情况下,我们仍秉持对驻在国多做友好工作的精神,推动老皇帝对中国有更多的了解,增进其对我们的好感。终于有一天,在一次有众多新闻记者的场合,老皇帝向媒体透露,他很愿意有机会访问中国,甚至到中国大使馆做客。

这一消息即时在当时成了当地的特大新闻,老皇帝金口一开,简直石破惊天,出乎大多数人的意料。

在此形势突变的情况下,如何在使馆初创的条件下接待老皇帝立刻成为摆在我们全馆面前的紧急课题。俞大使同我们一起制订了一套方案:第一,由商务部同志向一位多年前做过中国商品代理的埃及商人暂时租借一些中国物品。在这方面商务处陈克强同志作了大量工作。因为他了解此友人家中收藏了较齐全的中国物件,大件从屏风、桌椅、地毯到其它古董家具,小件从织物、椅布、餐具到摆设饰品等一应俱全。

其二,我们请来纪昂酒店伺候过老皇帝的服务员,同时从酒店借来老皇帝惯用的物品包括他坐的“龙椅”。

其三,我们同使馆附近一家华人餐馆合作,由使馆的厨师和餐馆大厨一齐上阵准备这一盛大宴席。准备一切就绪后,在这一年九月中的一天下午,老皇帝率皇室成员和政府要员莅临中国大使馆的宴席。这场宴会既彰显了中国的民族风格,充满了中华文化气息和中华美食的魅力,又包含了埃塞皇家的元素。这给老皇帝留下了深刻的印象。

埃塞皇帝访华

1971年国庆刚过,老皇帝一行乘埃塞航空公司的专机启程访华。我国使馆也在埃塞首都举办了一场中国建设成就摄影展。老皇帝访华期间,毛泽东主席会见了他,周恩来总理也同他进行了的会谈。两国签署了经济技术合作、贸易以及援建项目等多项协议。埃塞媒体对访问结果以及老皇帝在华的一举一动都作了非常充分的报道,一时在埃塞国内掀起了一阵不小的中国热。

老皇帝对访问十分满意,亲身感受到中国的魅力。曾有非洲领导人说,老皇帝访华后像着了迷似的,一见到老朋友就谈论中国的话题。从此以后中国国内来访的代表团络绎不绝,中国杂技团、乒乓球代表团和各种援建项目考察团都纷纷来访。

老皇帝访华后,双方又签订了一项民航协定。由于有美国的大量投资和技术援助,埃塞航空运输业在非洲大陆堪称首屈一指。许多非洲国家的航空技术人员都来此培训,飞机也调来此检修。此项协定开通了非洲大陆首条通往中国的航线,给两国关系又增添了光彩的一页。

1973年2月21日,埃塞方举行了隆重的飞往中国的开航仪式,这是两国关系中的一大盛事。埃塞方预先组成了由皇室大公主为首的高规格首航团,成员包括皇室成员、政府大臣及新闻界要员。同时还邀请中国使馆、工商界和社会名流包括香港大公报作为嘉宾参加首航。作为中国首批赴埃塞建馆人员王一木参赞和我也在应邀嘉宾之列。首航专机途经印度孟买时,因印度与埃塞之间有良好关系,印方还举行了隆重的欢迎仪式。