基于生态价值优先的土地适宜性评价——以银川市七子连湖湿地公园为例

2016-03-16任晓娟

马 泉,任晓娟

(1.国家测绘地理信息局第一航测遥感院,陕西西安 710054;2.西安建筑科技大学,陕西西安 710055)

基于生态价值优先的土地适宜性评价

——以银川市七子连湖湿地公园为例

马 泉1,任晓娟2

(1.国家测绘地理信息局第一航测遥感院,陕西西安 710054;2.西安建筑科技大学,陕西西安 710055)

摘要土地适宜性评价是土地合理利用的重要依据,可以为土地利用规划提供科学合理的决策辅助。该研究以土地利用规划为背景,以银川市七子连湖湿地区域为研究对象,基于土地利用现状和生态价值量现状等资料,建立了生态价值优先的土地适宜性评价体系,并综合地理信息系统、遥感等学科技术对研究区域内各评价单元分别进行了单因子和多因子综合的评价应用,得到了七子连湖湿地区域的土地适宜开发程度分级量化成果,分为禁止开发区、限制开发区、适度开发区、优先开发区,为后续城市规划中的土地利用和空间配置提供依据。

关键词地理信息系统;土地适宜性评价;湿地;生态价值;城市规划

Land Suitability Evaluation Based on Priority of Ecological Value—A Case Study on Seven Lake Wetland, Yinchuan City

MA Quan1, REN Xiao-juan2(1. The First Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, NASG, Xi’an, Shaanxi 710054; 2. Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an, Shaanxi 710055)

AbstractLand suitability evaluation is an important basis for the rational land use, it can provide scientific and rational decision aids for land use planning. Under the background of application of land use planning, with Seven Lake Wetland in Yinchuan City as research object, based on land use status and ecological value, the land suitability evaluation system was established based on priority of ecological value. The single factor and multi factor comprehensive evaluation was carried out on each assessment unit in the study area by using GIS and remote sensing technology, the grading quantitative results of land suitability development degree of Seven Lake Wetland were obtained including prohibited development zone, restricted development zone, moderate development zone and priority development zone, which will provide corresponding reference for future land use and spatial distribution in city planning.

Key wordsGeographic Information Systems; Land suitability evaluation; Wetlands; Ecological value; Urban planning

在我国现阶段,随着城镇化进程的不断加快,人地之间的矛盾日益突出,如何科学合理地进行土地利用规划决策并引导城市有序健康发展,是城市土地利用学科需要不断探索攻克的重要课题。土地适宜性评价是土地合理利用的重要阶段之一,FAO在1993年出版的《土地利用规划指南》中指出,“土地适宜性评价可称之为技术导向的土地利用规划阶段”[1]。广义的土地适宜性评价就是根据土地的自然、生态和社会经济属性等,研究土地对某一现状用途或预定用途的适宜程度,并对其适宜程度做出等级评定的科学研究体系[2]。笔者以《银川市七子连湖湿地公园概念规划》中的土地利用规划为背景,以银川市七子连湖湿地公园为研究对象,以其土地利用现状为基础、现状生态价值量为前提,以提高规划区20%的生态价值量为规划目标,综合应用遥感、地理信息系统、层次分析法等技术手段对研究区域的土地适宜性进行评价,为后续的城市规划建设工作提供科学参考。

1数据来源与研究方法

1.1研究区概况银川市是宁夏回族自治区首府,境内沟渠成网,湖泊湿地众多,素有“塞上湖城”的美誉,城市生态环境优美。七子连湖湿地公园位于宁夏银川市金凤区,用地面积约606.4 hm2。公园地形平坦,土地利用现状以农田、河流、湿地为主,植物景观主要为杨树、芦苇荡及农田;交通条件方面,场地内部主要道路有穿区而过的六盘山路、西边的正源南街和南边的南绕城公路,其余城市道路均未成形。

依据《银川市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,未来银川市将以“生态文明”为理念,创建资源节约型和环境友好型的“国家生态园林城市”,具体按照“东治沙、中理水、西护山”的思路,加大对水源、土地、森林、湿地和草原等自然生态资源的保护力度。因此,基于生态价值优先的七子连湖湿地公园土地适宜性评价,是与银川市城市生态环境保护整体发展战略相一致的,可以为编制基地概念性规划提供科学依据和技术支持。

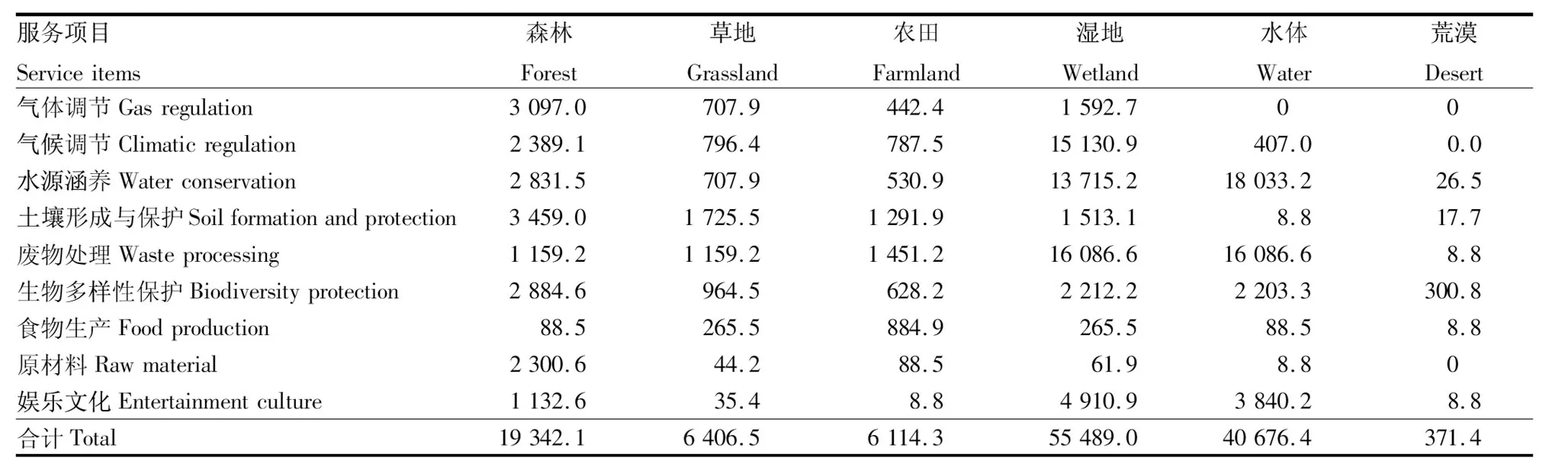

1.2生态价值量评判该研究结合Costanza 1997年创建的生态系统服务功能价值评估方法和谢高地等[3]研究得出的“中国生态系统服务价值当量因子表”(表1)这两项研究成果,把不同的土地利用类型转化成相同尺度的定量指标,实现了生态系统服务功能的可比性。按照公式(1)和表1中的参数,对七子连湖湿地公园规划前后研究区内土地利用结构数量变化引发的生态系统服务功能价值变化量进行了计算。规划前后的生态价值量见表2。

ESV=∑Pi×Ai

(1)

式中,ESV是研究区生态系统服务功能总价值(元);Pi为单位面积上土地利用类型i的生态系统服务功能价值(元/hm2);Ai为研究区内土地利用类型i的面积(hm2)。

对比七子连湖湿地公园规划前后的生态价值量可知,在改变规划区用地结构的基础上,主要是将生态价值量较低的农田和荒地转换为其他生态价值量较高的用地类型,同时可以相应地将公园公共服务设施用地面积增大,以实现提高规划区20%以上生态价值量的目标。

1.3评价方法体系土地适宜性评价的步骤一般为:选择评价对象、确定评价单元、选取评价因子、评价因子量化分级、权重的确定、单因子评价和多因子综合评价等[4]。针对研究区域的特点,需要对各评价步骤进行分析细化,结合实际情况建立最佳的适宜性评价方法体系。

表1 中国不同陆地生态系统单位面积生态服务价值

表2 规划区生态系统服务价值规划前后对照

1.3.1确定评价对象。由于该研究是七子连湖湿地公园进行修建性规划的前期准备和重要组成部分,因此土地适宜性评价的研究对象是整个湿地区域。

1.3.2选定评价单元。土地评价单元是土地评价对象的最小单位,是指由土地构成因素组成的综合体,在实地一般是性质均一的单元。土地评价单元划分的一般方法有地块法、网格法、叠置法和多边形法等。该研究采用叠置法确定评价单元,即将相同比例尺的土地利用现状图与地形图进行叠置,形成封闭的土地评价单元,并且基本保证每一个土地评价单元内用地类型趋于一致,同时相邻单元间存在较显著的差异。

图1 土地适宜性评价因子结构Fig.1 Structure of land suitability evaluation factors

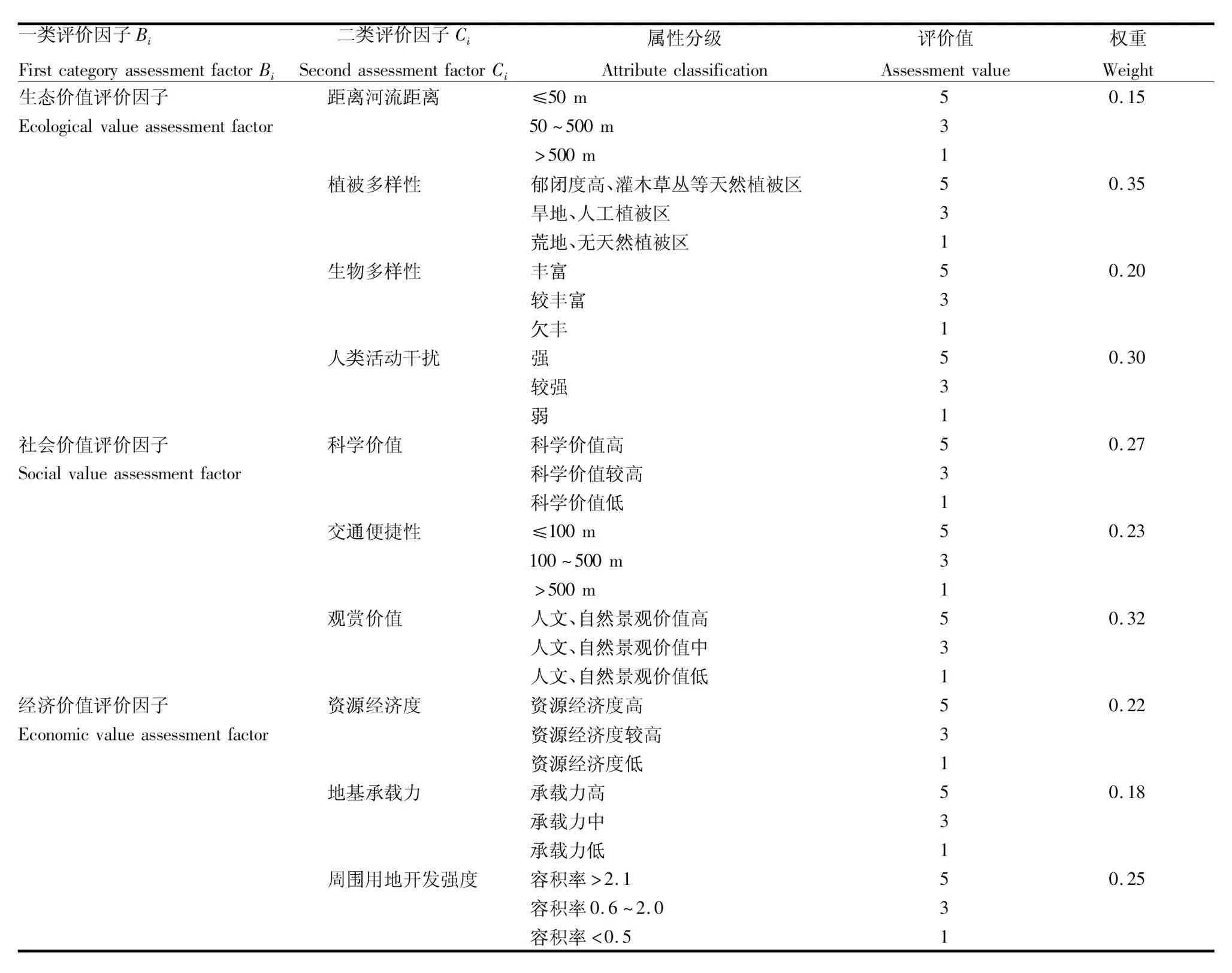

1.3.3建立评价指标体系。结合七子连湖湿地区域的现状特点,选定影响土地适宜性的自然、社会和经济3方面因素进行评价。虽然每一种评价因子都包括若干项评价子因子,但在此次实践研究中只需选取对土地利用适宜性具有重大影响力的子因子即可。首先将影响土地适宜性评价的因素定性化,建立影响因素的层次结构(图1),其中土地适宜性评价是目标层(A),生态因素、社会因素、经济因素等是一类评价因子(B),与河流距离、植被多样性、生物多样性等均是二类评价因子(C)。生态评价因子的选择主要以自然因素为主并考虑生态价值量的大小而赋值;社会因素方面主要考虑湿地区域所具有的社会影响价值;经济因素方面主要考虑湿地公园的土地开发情况和经济效益。通过分析评价因子间的相互关系、逻辑归属等,对它们进行分层排列,构成一个由上而下的递阶层次结构。

1.3.4评价因子量化分级及权重确定。应用层次分析法建立起评价体系,但各参评因子对评价目标的影响机理不尽相同。为了反映各参评因子对评价体系的作用情况,需要逐项对评价因子的适宜度关联进行量化分级并打分,分级数量可以结合研究区域的特点进行调整。

同时由于各参评因子对评价目标的影响程度有强弱之分,需要对各参评因子的贡献大小赋予一定的权重,以反映一类评价因子之间及各二类评价因子之间的差异。确定权重的方法有特尔斐法、AHP法、主成分分析法、熵值确定法和回归分析法等[5]。

该研究区域主要选用特尔斐法进行权重的确定,首先通过相关专家对各二类参评因子的权重进行独立评测,并在各一类评价体系内进行大小顺序的排序;同时对各一类评价体系的权重进行评测,设定最重要的评价因子的权重为1.0,并以此计算各类评价体系Bi之间的相互重要性对比关系。据此建立起该研究区域的评价因子适宜度分级标准及权重关系(表3)。前文已经对湿地区域的生态价值量评判进行了阐释,后期规划工作的重点就是要有针对性地提高湿地区域整体生态价值,因此该评价体系中生态价值被作为最重要的第一因子。

表3 评价因子适宜度分级及权重

1.3.5评价指标体系的应用。建立土地适宜性评价体系并确定各参评因子的适宜性分级及权重后,采用层析分析和指数和相结合的办法,计算确定各评价单元的土地适宜性等级。该研究分别进行了单因子评价和多因子综合评价。首先,将每个评价单元分别参照一类评价因子Bi内的各参评因子等级体系确定评价值Ui,再分别乘以各自的权重值Qi;然后进行加权累加,分别得到评价单元针对各一类评价因子(生态、社会、经济)的评价总分,以此确定每个单元对各评价因子的适宜性情况与等级;最后将各单因子评价总分进行加权计算,得到多因子综合评价结果。计算公式为:

式中,Wi表示各评价单元在某一类评价因子中的评价总分;i表示这类评价因子中的各二类评价因子;WALL表示评价单元的多因子综合评价结果;j表示第j类评价因子。

2结果与分析

2.1单因子评价

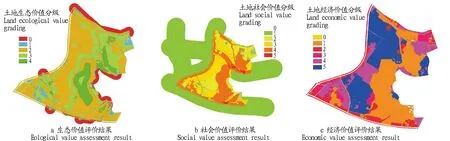

2.1.1生态价值评价。生态价值评价体系包含距离河流距离、植被多样性、生物多样性、人类活动干扰等4个二类评价因子,综合应用地理信息系统软件的缓冲区处理、网格分析、数据统计、叠加等功能对各单元生态评价值进行加权计算,对结果进行制图输出(图2a)。整个研究区域基于土地生态价值进行了0~4的分级,量值越小,其所具备的生态价值越低。结合七子连湖湿地的土地利用现状图可知:芦苇地及沿河流分布的区域,植被多样性较丰富并受人类活动干扰较小,生态评价值较高;远离河流和芦苇湿地的区域,一般为旱地或建设用地,受人类活动干扰较大,具备的生态评价值较低。

2.1.2社会价值评价。社会价值评价体系包含科学价值、交通便捷性、观赏价值等3个二类评价因子,主要是从各评价因子的社会属性角度出发进行考量。综合应用地理信息系统软件的缓冲区处理、数据统计、叠加等功能对社会评价值进行加权计算,对土地社会价值进行1~5的分级,量值越小,具备的社会价值就越小。由图2b可知,河流、湿地、植被等具有较高的人文价值和观赏价值,同时与道路连通关系较好,因此社会评价值较高;而研究区域内部的旱地、建设用地等与路网连通不够,同时人文观赏价值较低,社会价值的评价值就较低。

2.1.3经济价值评价。经济价值评价体系包括资源经济度、地基承载力、周围用地开发强度等3个二类评价因子,主要是从评价单元是否具备资源开发能力及经济开发价值的角度进行考量。对研究区域的土地经济价值进行0~5的分级,评价值越小,所具备的经济价值就较小。由图2c可知,建设用地、旱地、荒地等土地类型具备较好的资源经济利用价值,具备较高的地基承载力和开发强度,因此其经济评价值较高;而湿地、沿河流分布的土地类型的地基承载力较低,也不具备较高的开发强度,经济价值较低。

图2 单因子适宜性评价结果Fig.2 The evaluation results of single factor suitability

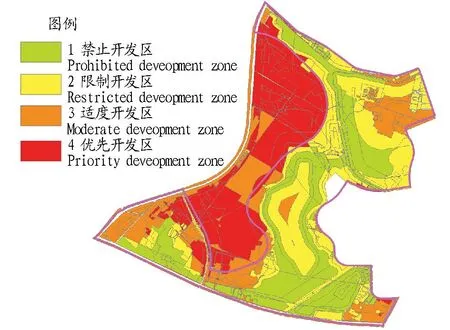

2.2综合评价基于上述生态价值、社会价值、经济价值3个层次的评价结果,综合应用地理信息系统软件的叠加分析、统计功能对七子连湖湿地区域进行综合评价,最终确定1~4级的开发程度,分别为禁止开发区、限制开发区、适度开发区、优先开发区(图3)。结合土地利用现状及生态服务价值现状可知,河流、鱼塘等用地类型属于禁止开发区域,必须予以保护;湿地及沿河流分布的部分旱地属于限制开发区域,对于提高研究区域的生态服务价值具有很重要的意义。适度开发区域包括部分旱地、荒地及植被景观,优先开发区域主要是研究区域内的大面积旱地,对以上两部分的开发,可以将研究区域内的旱地向公园设施或其他生态价值较高的用地类型转化。将综合评价结果与后续规划工作进行有效的整合,可以充分发挥七子连湖湿地区域的生态价值优势,达到土地合理高效利用的目标。

图3 土地开发适宜性综合评价结果Fig.3 Comprehensive evaluation results of land development suitability

3结语

综合应用地理信息系统、遥感、层次分析法等技术,对银川市七子连湖湿地区域进行了基于生态价值优先的土地适宜性评价研究,初步实现了评价结果的定性、定量、数字化制图等表达,适宜性评价结果为后续的土地利用规划工作提供了重要的数据支持和资料准备。但该研究也存在一定的不足,如评价体系不够完备,部分评价因子因缺少相应资料支持而难以量化统计;评价因子的权重也可以综合多种方法进

行确定,经比较后可以建立更加完善的权重分配方案。在今后的研究中应在这些方面着重深入。随着地理信息及“3S”技术的不断发展,土地适宜性评价的体系研究也将继续得以完善,取得不断的创新,为国家建设规划和土地资源配置提供更加科学准确的理论支持。

参考文献

[1] FAO.A Framework for Land Evaluation[R].Rome:FAO,1976.

[2] 倪绍祥.近10 年来中国土地评价研究的进展[J].自然资源学报,2003,18(6):672-683.

[3] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[4] 吴燕辉,周勇.土地利用规划中的土地适宜性评价[J].农业系统科学与综合研究,2008,24(2):232-235.

[5] 侯西勇,岳燕珍,于贵瑞,等.基于GIS 的华北-辽南土地潜力区土地适宜性评价[J].资源科学,2007,29(4):201-207.

[6] 芦仲进,杨丽.土地利用数据综合方法的研究进展[J].测绘通报,2003,10(3):40-45.

[7] 黄忠民.运用ArcView进行农用地定级区位因素量化方法研究[J].测绘通报,2014,10(5):99-102.

收稿日期2015-12-30

作者简介马泉(1985- ),男,山西大同人,测绘工程师,硕士,从事遥感影像信息提取和地理信息系统应用等研究。

中图分类号S 127

文献标识码A

文章编号0517-6611(2016)03-239-04