没有锁链的奴工

2016-03-11威廉·兰格威斯

威廉·兰格威斯

巴西政府反奴役任务小组突袭马拉尼昂煤场。

泽维尔·普拉萨特是基督教多明尼哥派修道士,这位法国人几十年来都在巴西亚马逊工作,与现代社会依然存在的奴役制度作斗争。现代奴役制度不同于过去雇主把劳工当作私人财产的传统奴隶社会。当今奴隶制度已经不合法,但雇主依然把劳工当作可以随便使用、丢弃的工具,劳工的生存状况既严酷又不体面。全世界可能有2000多万人生活在现代奴役制度的阴影下,这还不算没被发现的奴工。被诱骗卖淫的妇女在奴工总数中相对较少,奴工中数量最多的是在森林、牧场、工厂、海上劳动的人。很多雇主可能钻了法律的空子,在“奴工”的定义上做文章,他们希望法律尽可能缩小“奴工”的定义范围。巴西政府对奴工的定义较为宽泛,因此,巴西政府在打击现代奴役制方面,比其他国家取得了更大进展。尽管如此,仅在亚马逊一带,就仍有几万劳工被奴役。

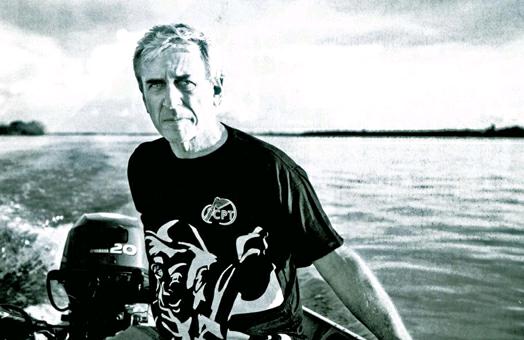

普拉萨特曾统计过巴西奴工数量,以行动影响媒体,警醒容易受到伤害的工人群体,向政府有关部门施压。20年来,在一个公益组织的帮助下,他解救了5万受到雇主拘役的奴工,并为他们提供住所。他从未停止斗争,65岁的他依然精力充沛。他头发灰白,脸型瘦削,蓝眼清澈。他为人谦逊,生活朴素。他与两个修道士同住在阿拉瓜亚河附近的一所简陋的房子中,那片区域的亚马逊森林已经被砍伐。另外两个修道士是牧师,而他是天主教机构田园土地委员会(葡萄牙语缩写为“CPT”)的员工,在巴西境内打击雇佣奴工的行径。他在闲暇时间还在土地争端中帮助穷人维权。在法律薄弱的国家,他的工作很危险。1000多名卷入土地争端的农民和他的12名同事都被谋杀了,而那些谋杀者几乎没有付出任何法律代价。普拉萨特自己的生命也正受到威胁。但是他仍然保持冷静,不因为风险而止步不前。

普拉萨特

现代奴役制度竟然天然地契合了巴西农村的现状。

他并不是完美的人,常常会不耐烦,说脏话。他喝酒抽烟,但有节制。我问他是否认为自己是典型的僧侣。他说僧侣更善于冥想,而没有太高的行动力。我问他是不是天主教的信徒,他说是,但也许自己是错的。他坚信的并非遥远的天堂,而是宗教中帮助穷苦之人生活得更好的教义。

他所面对的问题就是,现代奴役制度竟然天然地契合了巴西农村的现状,那里土地广袤,封建社会秩序依然存在,被剥夺公民权力的农民比比皆是,他们从事着艰苦的体力劳动。农场主砍伐森林,开发农场,实行高度集中的奴役劳动制度。

农场主辩解称,他们将森林变成可以出产作物的农场,他们的工人已经习惯于艰苦的劳作,并感激他们给予的工作机会。这种声音传播范围甚广。在巴西,正常劳动与奴役劳动的界限并非十分鲜明。很多奴工都来自巴西东北部,他们经常用“被囚禁”来描述自己的命运。然而,现代奴役制度远比他们的描述残酷。

现代奴隶产业

现代社会的奴隶是被强迫的劳动者。他们被囚禁贩卖,为他人的利益而劳动。他们所处的困境也许是暂时的,也许是长久的。他们眼中的世界是平的,或许只有一望无际的平原农场。世上的奴工并不都是一个样子,他们也许是亚马逊地区形如枯槁的农场帮工,也许是巴黎学校操场上的保姆。据国际劳工组织报告,10%的受害者是被政府或军队控制的,22%是性奴,其余68%被其他形式的经济实体所控制——包括农业、制造业、矿业、建筑业以及家政工作。我们现在讨论的主要是这68%的奴工,他们中接近一半是女性,还有大量儿童。美国劳工部列出了一些通过奴役劳动获得的产品,包括非洲钻石和南美洲的农作物。一般情况下,经济发达、法律制度健全的国家奴役案例最少,但是个别情况是存在的,比如美国也存在奴工。在美国南部,检察官曾给农场主定罪,因其拘禁了几百名帮工,这些帮工随时可能遭到殴打,甚至受到死亡的威胁。问题在于,绝望的奴工没有任何和外界沟通的渠道,腐败大行其道,法律薄弱,对于下层阶级的剥削反倒成了“正常现象”。

巴西并不是唯一一个存在现代奴工的国家,但它却成为了世界反现代奴工制度的先驱,其背后是革命性的法律文件在支撑,推动法律完善的正是像普拉萨特一样的战士,虽然普拉萨特本人可能并不会承认自己的功绩。

提托兄弟

巴西是旧社会奴隶建立起的国家,包括4百万非洲贩运来的奴隶和数不清的当地印第安人。它是西半球最后一个废除奴隶制的国家。1888年,巴西废除了奴隶制,但事实却不是那么简单。尤其是在东北部郊区,土地被少数人占有,而农民则被囚禁奴役。经历了3个世纪的奴役制度,这一制度无论对富人来说,还是对奴隶来说,都已经被视为常态。在这里,时间过得极其缓慢。太阳炙烤着大地,灰尘漂浮在空气中,西部原始森林的河水不停地流淌着。第一次世界大战近乎没有给这里带来任何骚动。1926年,国际联盟首次发起反奴役大会,以协议形式否定了奴役制度。但是,在亚马逊,该大会却没有掀起丝毫涟漪。4年后,国际劳工组织拟定了反强迫性劳动协定。亚马逊地区却没有做出任何反应。但同年,国际调查委员会调查了利比里亚奴役现状后,却引发了蝴蝶效应,他们将“奴役”的定义从“对人的占有权”扩展为“在‘与对人的占有相类似的情形下劳动”。

对穷人的剥削构成了亚马逊地区经济发展的基础,尤其是上个世纪70年代以前。西班牙牧师彼得·卡萨克拉里卡在非洲工作几年后,到了巴西圣菲利斯的一个农业区,他对自己亲眼目睹的奴役劳作方式感到十分震惊。十几年后,记者让·罗沙采访他时,他说:“我到圣菲利斯的第一周,目睹了4个孩子的死亡。他们死去时,被装入了类似鞋盒子的小纸箱中,然后被运往公墓。我们每天都要为很多孩子下葬——每个家庭可能都曾有三四个孩子死去——还有很多成年人,他们过劳死或是被杀害,很多人死去时都没有棺材,有些人甚至连名字也没有。”后来,卡萨克拉里卡给当局写信描述了这些场景,在信中揭露雇主们“让劳动者在类似奴役的情形下劳动”。他的信没有起到作用,相反,当局严禁传播信中内容,然而信的副本还是传了出去。

普拉萨特当时对此并无了解,那时的他正在巴黎求学。而现在,他已经成长为反奴役战士。最终驱使他来到巴西的一件事发生在1969年。巴西圣保罗的修道士提托因为反奴役斗争而被政治与社会秩序委员会批捕并被施以酷刑。提托被驱逐,辗转到了智利、罗马、巴黎,多明尼哥派教会最终把他安置在了法国里昂附近的一个小修道院,他在那里认识了普拉萨特。提托一直无法摆脱悲惨经历的阴影,常常幻想可怕的场景。普拉萨特带他去精神病院,也无济于事。1973年9月的一天,提托自杀了。普拉萨特那时24岁,正在为法国劳工组织做审计及金融分析,那时的经历就已经为他后来的斗争打下了基础。普拉萨特在里昂为提托准备葬礼时,请了巴西的主教托马斯·巴尔蒂诺主持葬礼。这位主教常开着私人直升机深入相对隔绝的亚马逊地带。他陪同普拉萨特一起将提托的遗体安葬在故乡,并向普拉萨特讲述了亚马逊奴工困苦的现状。几年后,普拉萨特再次来到巴西,决定在亚马逊加入反奴役斗争。

延续希望

普拉萨特早年在巴西认识了当地的反奴役公益组织成员塔瓦尔。后者在自己的办公室门前被击毙。塔瓦尔牺牲后,普拉萨特继续了他的事业。

1992年,当地反奴役公益组织开始救助从农场和矿场逃脱出来的奴工。奴工们逃走时通常身无分文,恐慌无助。公益组织成员会给他们安排暂时的食宿,并帮助他们回到家乡。最初,公益组织能做到的只有这些,因为求助于政府毫无意义。

1993年,普拉萨特作为一个经济学家,开始将组织的工作系统化,收集、整理、分析数据。每当奴工们向组织成员求助时,他们都会帮奴工们填写表格,详细说明被囚禁的地点以及看守的位置。被囚禁的具体地点并不容易获知,因为奴工们没有随身携带GPS,也不会看地图。组织成员每周三四次将收集整理来的信息发送给普拉萨特,以便他继续推进工作。

90年代初,巴西政府不承认本国存在奴役现象。普拉萨特给巴西政府提交的数据报告,没有得到任何回应。但他没有放弃,而是游说政客、联系记者、动员奴工,团结一切力量收集证据,将政府的不作为报告给联合国、国际劳工组织以及美洲国家组织。

巴西政府仍然顾及自身的国际影响及名誉,普拉萨特的工作给了政府压力。1995年,新总统费尔南多·恩里克·卡多佐上任,并撰写了关于奴工与雇主债务捆绑的社会现状报告。在广播节目《与总统共进早餐》中,他承认强迫劳动是社会现实,并赞扬了普拉萨特等公益组织成员所付出的努力。普拉萨特等人的反奴役斗争取得了阶段性的胜利。1997年,普拉萨特所在的公益组织发动了全国反奴役运动,警示易受威胁的群体。可能沦为奴工的群体中,很多人不识字,而该公益组织用最朴实的语言对其进行宣传,提出了“擦亮你的眼睛:不要沦为奴隶”的口号。

“没有人在乎”

普拉萨特向我介绍了孔塞桑。孔塞桑过去是奴工,他的经历或许有一定代表性。他的家里没有土地,其父亲是造砖工,母亲是赤脚裁缝。孔塞桑12岁辍学,3年后,父亲生病,无力工作,孔塞桑只得独自工作。他19岁那年,他的叔叔和一个陌生人来找他,告诉他亚马逊的农场正在招工,那个农场距他家有900英里的距离。那个陌生人并非雇主,而是负责给雇主招工的中介。起初,孔塞桑比较犹豫,但是中介许诺包食宿、劳动工具,按照工作成果计算工钱,而且在签订协议后,还可以给家里一笔补贴费用,费用多少由他自己决定。于是,孔塞桑和其他12名当地工人坐上了去往农场的车。途中换了几次车后,两位雇主拉着装载牲畜的车来接他们,车驶入了一条泥泞小道,他们再也无法获知自己身处的位置。过去中介向孔塞桑说他到了农场的工作主要是清除杂草。但那里根本没有农场,只有泥泞。工头告诉他们,他们的工作就是铺路。他们没有食物。过了几天,另一辆载着工人的车来了,另一拨工人开始建木房子,但那个木房子只是给工头住的,工头在那里向工人卖食物。而此时,工人已经陷入万劫不复的境地,他们必须购买工头提供的食物,才能免受饥饿,他们所欠下的“债务”则必须通过劳动偿还。他们劳动的时候,身边还有拿着枪盯着他们的看守。

煤炭即将运向熔炉。在亚马逊,剥削和奴役不是偶然——而是发展的引擎。

渐渐地,他们明白自己已经落入了圈套。雇主拿着枪,与奴工们保持距离,而且为了把他们“非人化”,拒绝叫他们的名字,而是叫他们故乡的地名,孔塞桑成了“皮奥伊”,其他人则成了“马拉尼奥”或“伯南布哥”。一周6天,他们从黎明工作到深夜,只吃米饭和豆子。周日,他们用大桶炖牛肉,大桶里边还有残存的除草剂。饮用水取自一个污浊的池塘,盛水的容器同样是脏兮兮的。厕所就是地面上的一个坑。

他们要求雇主与他们签订劳动协议,雇主反悔;他们要求雇主给他们工钱,雇主以他们还没有偿还伙食费以及来到工地时的车费为由,拒绝支付;他们想要离开,前提是联系到家人,但他们没有任何通讯设备。于是工人们要求雇主具体说明他们欠了哪些钱,雇主说明的价格要比那些食物正常的价格贵上两三倍。孔塞桑绝望地想,也许一辈子都不能获得自由了。他的一个同伴向其他人提议准备逃跑,被工头知道了,工头跟孔塞桑说:“皮奥伊,你以为逃跑那么容易么?你就算到了另一个工地,那里的工头也会把你送回来的,到时候我们就会杀了你,而没有人会在乎。”

自由之路

他们最终还是得救了,一个逃跑的工人出去求救,公益组织成员定位了他们所处的地点,并用枪控制住了他们的雇主。他们坐上了回家的车,但没有得到应得的工钱。

他们回家后,普拉萨特一行人又在思考,怎样避免让他们再次落入被奴役的圈套。经过几年的努力,在普朗萨特等人的施压下,2011年,政府批准把征用的土地分给曾经被奴役的工人。尽管工人们依然贫穷,但至少获得了自由,过上了自给自足的生活。我问孔塞桑,如果有人介绍他去亚马逊工作,且是合法的,他会不会去。孔塞桑说他永远不会再冒这个险:“那时候,我们中没有人认为自己会被奴役。我们觉得奴隶制度早已经被废除了。我们以为只有戴着枷锁干活,才能被称为奴役。现在我们明白了,我们当时就是没有锁链的奴工。这种认识当然会对我们有帮助,我们不会再上当了。”

2004年,劳工部明确了“奴役制”的定义,并列出了雇佣奴工的企业或个人黑名单。第一批黑名单包括600多个企业或个人。进入黑名单后,他们很难或不能获得贷款,招不到工人,很难促成生意合作。企业名誉受损意味着他们很难建立国际合作,企业的股价将下跌。建立黑名单机制后,占巴西国民生产总值30%的400多家企业签订了不雇佣奴工的协议。

普拉萨特在反奴役事业的道路上继续行进着,他从没有停歇,也从没有轻易地宣布胜利。尽管每年的奴工数量都在减少,遵守不雇佣奴工协议的企业越来越多。但人们的观念不会那么迅速地转变。在过去的斗争中,有人牺牲了,有人因为生命受到威胁离开了,普拉萨特决定留在巴西。记得有一次普拉萨特载着我,抄近路穿过一片牧场,那里仅有几道车辙,他顺着车辙飞速驶过。我问他:“你认为这是大路还是小径?”,他回答道:“当然是大路了。”他笑了笑,说:“这关乎你自己的信念。”

[译自美国《名利场》]