馆藏伪满洲国康德年间地契浅析

2016-03-09马飞

马飞

地契就是指典押、买卖土地时双方订立的法律文据。其中载明土地数量、坐落地点、四至边界、价钱以及典、买条件等,由当事人双方和见证人签字盖章,是转让土地所有权的证明文件。地契由卖方书立,内容包括土地面积、坐落、四至、地价、出让条件,当事人双方、亲属、四邻、中人及官牙等签字盖章。地契由买方保存,作为土地所有权凭证,可以凭它作抵押贷款。中华人民共和国成立后,在国家土地征用条例公布前(1953年11月前)土地允许买卖,在买卖土地时仍需书写地契。

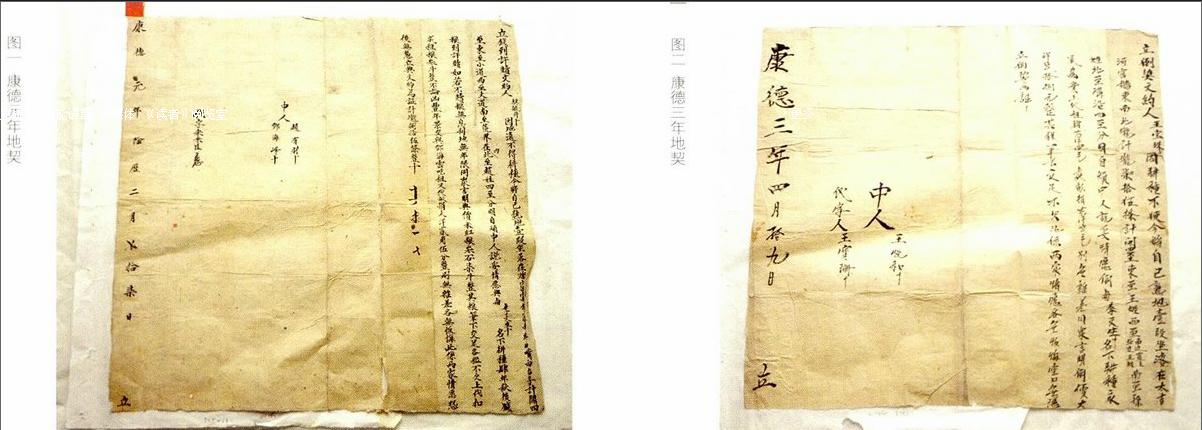

在近年来的纸质契约文书征集活动中,我馆征集到一批从明代至民国时期的纸质契约文书及民间文书,数量达数千份之多,不乏一些珍贵的资料,其中二十余份康德年间(伪满洲国)的地契因其年代的特殊而特别引人注目。这批年代比较特殊的地契主要有以下几个特征:

首先,从外部特征上看,绝大多数高为43-52厘米,宽为42-55厘米,因此可以被看作近似正方形。

其次,在戳记的内容上,全部26份地契仅有11份盖有私章和骑缝章,少数盖有作废章。因此,可以看出当时民间“白契”的使用中对于戳记的要求并不统一和严格。

第三,从地契的类别上看,从目前发现的地契原件看,未发现加盖官印或粘贴契尾的契约,全部都是在空白纸上臼行书写的,是纯粹的民间行为,属于白契。“白契”,也称“草契”,即未向政府纳税并加盖官印的地契,是相对于“红契”来说的,并没有法律效力。其内容包括交易的性质、产业的数量或面积、坐落地点、价格、交易条件等。

第四,从交易的标的来看,主要有耕地和实物两种。其中耕地占绝大多数,在地契中主要以“熟地”的字样表示,单位大多用“段”或“亩”。

地契具有独特的历史文献价值,它作为见证我国土地权属变更的重要历史资料,真实地反映了我国不同的历史时期的土地所有权制度、土地权属变更及对士地的管理制度,甚至反映某一历史时期的社会、经济、政治、文化的发展状况,从这个意义上说,正是最为轻盈单薄的纸,承载了中国最为深刻厚重的历史。同时,作为一种传统社会自生自发的产物,土地契约文和交易具有着决定其自身发展的内生机制和独特的脉络,它不仅是一种单纯的经济行为,更涵盖了丰富的政治、社会与文化内容,因此,作为一种承载历史时期变化的土地契约不仅仅是当时土地买卖的见证,更是历史社会变迁的缩影与再现历史时空的工具。作为古代土地制度的重要凭证,地契经过新中国成立后的“土地改革”和“破四旧”运动,已经所剩无几,只有少数珍藏于民间,而形成于伪满洲国时期的地契又是少之又少,这一批伪满洲国时期的地契作为珍贵的文物资料,时于研究当时日本对我国的经济和文化侵略以及该地区的民族融合具有极大的价值。

一、伪满洲国的地理历史背景

伪满洲国是日本侵略者利用前清废帝爱新觉罗溥仪在东北建立的一个傀儡政权。1931年九一八事变后,日本帝国主义侵占了我国整个东北地区,长春沦为日本帝国主义的殖民地。而日本为了避免国际上谴责自己,所以迫切需要找一个政治幌子以显示关东军并不是占领东北而是满族请他们来帮助建立新国家,于是末代皇帝溥仪成为了新国家元首最佳候选。1932年3月1口,在日本军队的支持下,末代皇帝爱新觉罗 溥仪从北平顺利到达东北,成立了政权——“满洲国”,建年号为“大同”,并将长春定为“国都”,改名“新京”,成为东北的政治、军事、经济、文化中心。1934年3月1日,在口军的策划下,爱新觉罗溥仪在新京南郊杏花村举行登基典礼,改“满洲国”为“满洲帝国”,溥仪称帝,改年号为康德元年。

通过这一傀儡政权,日本在中国东北实行了14年之久的殖民统治,使东北同胞饱受了亡国奴的痛苦滋味。此傀儡政权“领土”包括现中华人民共和国辽宁、吉林和黑龙江三省全境、以及内蒙古东部与河北省承德I盯(原热河省)。当时中国南京国民政府不承认这一政权,国际上以日本为首的法西斯等国家或政府承认“伪满洲国”,国际联盟主张中国东北地区仍是中国的一部份,中国政府从未承认这一分裂中国领土的傀儡政权。东北是中华民族的发祥地之一,自古以来就是中国的领土。1689年中俄签订的尼布楚条约中的“从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭直到海,岭南属于中国,岭北属于俄罗斯。西以额尔古纳河为界,南属中国,北属俄国”从国际法的角度肯定了东北属于中国。

满洲具有地理名词和民族名称的双重意义。作为地理名词,满洲和东北具有密不可分的关联。中国东北一词源于近代。辛亥革命后,特别是张学良宣布东北易帜后,中华民国开始逐渐用东北来取代清朝发祥地的原有名称——满洲。由于历史和政治的原因,在中国一般用东北或者东三省、东北三省来称呼满洲地区的辽宁、吉林和黑龙江这三个省份。后来东三省的西部划入内蒙古自治区,因此内蒙古东部(五盟市)也属于满洲地区。

1933年2月24日,国际联盟大会通过报告书,指明:东北三省主权属于中华民国;日本违反国际联盟的盟约占取中国领土并使之独立;九一八事变中日军行动并非自卫;伪满洲国是日本参谋本部指导组织的,其存在是因为日本军队的存在,满洲国不是出自民族自决的运动。为此,日本于同日宣布退出国联。

二、从契约中看伪满政府期间日本

在税收方面对中国的经济侵略

这批契约的形制格式与中原地区不同,多为正方形,均为白契。契券有官私之别,凡有关官方的或买卖通过“官方”进行的,这样的契券叫“官契”,《周礼·天官·宰夫》:“五日府,掌官契,以收藏。”;凡经保人画押作证的则称“私契”。官契因有官吏的朱色印鉴,故也称“红契”或“市契(券)”,骑缝盖的印叫“契印”,所写之字为“契缝字”。私契即民间私下交易、没有官府印章和官府牙纪戳记,称“白契”或“保白”。 民间多用“白契”,主要是为了逃开税收,降低交易成本,再者敖汉旗历来是蒙古族居住之地,不像中原地区的人重视文约的规矩。

伪满时期的财政税收:到1931年底,三省伪财政厅陆续下发了税收公告,以民国时期的捐税局为班底,沿袭民国的基本税制和征收办法,同时对一些税种进行了调整。由于战乱,所收税款不及同期一半,主要用于各级维持会的开支。1932年3月9日,溥仪出任伪满州国执政,在导政部(后改为经济部)下设税务司掌管中央税收事务,各地方按经济区域设置税务监督署作为专门管理机构,按行政区域设立捐税局作为专门征收机构。由于伪满政府的实际行政大权完全由日本关东军第四课掌握,加之各级税收监督署的副署长均由日本人担任,因此满州国的税收实际上是日本对中国的掠夺性税收。四次税制整理,形成殖民税收。日伪政府一方面按照日本国内的税收模式建立所谓的现代税制,以达到同化和殖民化目的,另一方面又课征了诸如出产粮石税、鸦片税等落后的税种,以保证最大的税收收入。为此从1932年到1945年,伪满政府共进行了四次税制整理,使伪满殖民税收体制得以确立。

由这四次税制整理可以看出日本希望通过税收达到控制中国经济,然后是文化以及中国的方方面面的目的。三、从契约上的“戳记”看日本对中国的文化侵略

这批契约中出现的戳记有:“热河省喀沁营子记”“昭和济”“敖汉旗支局画区籍地第018验讫”“克力代村赵家窝铺口”“作废”“调查表编到第4641号”“原契检明注册编号发还”“检”“□照”,其中部分戳记中能看出伪满时期日本人管理的痕迹,有:“昭和济”“克力代村赵家窝铺口”等,其中“敖汉旗支局……”为圆形紫色钢印。部分契约上有用红铅笔标识的阿拉伯数字,后面有“荒”“旱”“山”的字样,应该是调查登记时的记录。铅笔在民国初中期除了大城市外偏远地区非常少见,而钢印更是罕见,日本经过明治维新后,经济发展程度很高,这些器材的使用都说明在伪满洲国时期日本人在中国境内搞各种调查,以便精确的了解中国,为侵略中国做准备,同时期的民国年间的契约及1945年日本投降后的契约中就没有这些戳记及标识。

四、从契约中看中国移民及清代以来东北

垦荒政策和满、汉、蒙诸民族的融合

这批契约都载明是“敖汉旗”,“敖汉”系蒙古语,现代蒙古语标准音为Uugan,意为“长子”。因岱青杜楞是成吉思汗十八世孙贝玛土谢图的长子,故以“长子”“老大”之意,始称所部为“敖汉”。

敖汉旗属今内蒙古赤峰市,在伪满时期归热河省,敖汉历史悠久,旗境内已经发掘出的“兴隆洼文化”“赵宝沟文化”“小河沿文化”和“红山文化”四种古文化类型。伪康德四年(1937年)旗境内置新惠县,与敖汉旗并存,实行蒙汉分治。契约中出现的“高家窝铺”“潘家窝铺”“新窝铺”“红山嘴子”等地名反映出汉族移民的地名特征。“窝铺”:临时支搭以避风雨的营寨或棚子。指移民居住的房屋,关外移民初到蒙地,临时搭建的较矮的房屋,故称“窝铺”,沿用下来。后来各聚集点人员增多,形成村落。从契约中出现的敖汉旗和“窝铺”两个地名证明这里一直是汉蒙共同生活的地方。

这批契约大部分是倒契和换契,真正的卖契和当契很少,契约双方均是汉族人,而地主均是蒙古人。这里历来是蒙古族势力范围,清朝成立后蒙古族就成了满人的结盟者,而汉人则被视为不可信任的被征服的民族。东北是满族人的发祥之地,清朝定都北京后,致力于保存东北这块根据地,对关内汉族的流人采取了限制政策。但是,东北大片适宜农耕的土地人口稀少,而关内山东、直隶等地人口相对稠密,人均可耕地有限。他们为生存所迫离别故土出关垦殖,也是一种无奈的选择。

顺治时期为救济关内灾民,曾公布辽东招垦令,适度开放了部分地区,以示对被统治的汉族人民的怀柔之意。但到康熙七年(1668年)又将招垦令废除,并在交通要隘设卡伦戍守,“吉林通省恩特赫谟特布赫卡伦四十四,雅克什谟特布赫卡伦六十一,共卡伦一百零五处。各驻隘要,并查偷打牲畜、私占禁山、流民等事”。“卡伦”为满语译名,意为“防守处”或“哨所”;“恩特赫谟特布赫”、“雅克什谟特布赫”,分别为满语“常设”、“关设”之意。常设卡伦一年不撤,关设卡伦三月初一日出派,十月初一日撤回,其职责之一是防止流民挖参、开垦禁地。但是,乾隆时期流民出关开垦者仍不可阻止。例如,宁古塔(在今黑龙江海林市)“乾隆四十六、七年,续增流民垦地一千三百二十一亩。”伯都讷(在今吉林松原市宁江区)“乾隆四十二年以后,续增陈民、流民及娄王氏、孙悦明各控地案内,并查出黑林子、拉林河西岸等处民人垦地二十四万五千六百八十三亩。”三姓“乾隆四十六、七年,续增流民垦地六十六亩”。又如,长春厅“郭尔罗斯公恭额拉布坦,私召内地民人张立绪等开地,嘉庆四年奉旨,派将军秀林会同盟长拉旺前往查办。将军秀林等以事阅多年,已开地二十六万余亩,居民二千余户,未便驱逐,奏请设立通判、巡检弹压,归吉林将军管辖。”嘉庆八年(1803年)公布移民章程,规定“凡农民出山海关,必须严查登记”。在这之后,移民涌入关外已不可逆转。道光年间的鸦片战争、咸丰年间的太平天国运动、光绪年间日俄对东北的侵略等重大事件,加剧了清朝的政治、经济危机,朝廷被迫改变了从前的封禁政策。咸丰十年(1860年)之后,陆续开放吉林荒地。据《吉林通志》载,自道光四年(1824年)至光绪十八年(1892年),吉林开垦及放出荒地106. 1627万垧271亩。清初浙江山阴人杨宾(1650-1702年)在《柳边纪略》中说:“宁古塔地,不计亩而计晌。晌者尽一日所种之谓也,约当浙江田二亩零。…‘晌”与“垧”通。以此计算,则合212.3525万亩余,约为嘉庆二十五年(1820年)吉林田地15.5984万亩的13.6倍。这期间各府厅州县人口649948人,比嘉庆二十五年的566574人增加了83374人。

民国时期,东北垦荒规模更大。1928年《东方杂志》载文统计,“近年以来直隶、山东、河南各省,兵连祸结,战争频年不已。加以天灾流行,盗贼蜂起,去年直鲁灾区之大,为数十年来所未有。兵匪、旱灾与蝗虫相互为因,酿成极严重之饥馑。……灾区中之居民,有田不得耕,有房不得住,于是颠沛流离于道路,辗转而赴东三省者,不下百余万人。”当然,其中包括暂时移民和永久移民。据统计,1927年移入938472人,移出394247人,余留544225人;1928年移入1021942人,移出341599人,余留680343人。永久性的移民成为当地人民中稳定的组成部分,改变着区域民族的构成和人口分布,也使吉林、黑龙江等地的经济形势发生了巨大变化,呈现出新的民族地理景观。1931年日本侵略者发动九一八事变后东北沦陷,阻滞了关内移民的进入,但此前形成的民族、人口分布格局,并未产生根本的变化。

东北地区民族构成的改变,除了满族自身的发展问题之外,关内汉族移民的增加起了决定性的作用。就前者而论,清初作为主力军的八旗士兵在战争中的损伤,消弱了本民族人口发展的基础。清人记述道:“国初自定中原后,复遭三逆之乱,故八旗士卒,多争先用命,效死疆场,丁口稀少。”满人不谙农事而东北大片土地又适合耕种,朝廷对这里的保护,在无法抵御政治经济危机时被迫开放,汉族的涌入并占据人口的优势,只是迟早的事情。就后者而论,清初东北封禁甚严,宁古塔成为犯罪的汉族人士流戍之地,但他们的到来,使这里出现了中原文化的影子。道光初年,关内汉族农民的到来,则改变了东北人烟稀少的景况和游牧狩猎的生产方式。而光绪末年的放垦,对黑龙江的民族构成影响尤其明显。这就为汉族人口的增加和农业经济的发展,奠定了社会基础。

综上所述,这批康德年间(伪满洲时期)的契约在一定程度上反映了日本对中国的经济、文化等方面的侵略,也是中国移民及清代以来东北垦荒政策和满、汉、蒙诸民族的融合的一种写照,具有非常重要的史料价值,值得我们进行更深一步的研究。