常州地区出土宋代名瓷赏析

2016-03-09朱敏

朱敏

两宋时期的江南一带,粮丰物阜,民康文兴,十分繁华。特别是南宋时期,北人南迁,富室巨户及手工艺人大多迁移到江南一带,进一步促进了江南的繁荣。宋代太湖地区稻米产量居全国之首,有“苏常熟,天下足”(指苏州和常州)的说法,可见宋代常州农业生产十分发达。历史上,常州城垣最大的时期就是在五代到两宋,而在常州州城有双桂坊、状元坊、椿桂坊、翰林坊、定安坊等二十三坊,在罗城东南二里设大市,每个城关之外,还都有小街市,说明此时的常州城市经济十分兴旺繁荣。而自隋唐时期大运河开通以来,常州亦成为重要的交通枢纽,“自苏松到两浙七闽数十州,往来南北二京者,无不由此途出”。优越的交通条件更加推动了宋代常州商贸的发展,给常州带来了全国各著名窑口的精美瓷器,有南方的越窑、龙泉窑、景德镇窑,也有北方的定窑、耀州窑、磁州窑等等。在此挑选其中精美杰出之代表者,以供赏析。

越窑

越窑窑址在今浙江省上虞、余姚、慈溪、宁波等地。常州因临近越窑产区,境内出土大量越窑产品,年代从东汉到北宋。不仅有釉色纯净、纹饰精致的越窑上品,也有做工较粗糙的一般产品,这说明当时常州上至达官贵人,下至平民百姓,都在使用越窑产品。

北宋早期的越窑青瓷器,延续五代遗风,釉色出众,器形精致。事实上,北宋建立于960年,而越窑所属吴越国直到978年才灭亡。因此,北宋初期,吴越国仍把越窑秘色瓷作为贡品上贡给宋廷,以求残喘。常州博物馆的数件馆藏北宋早期越窑青瓷精品就是这类产品。

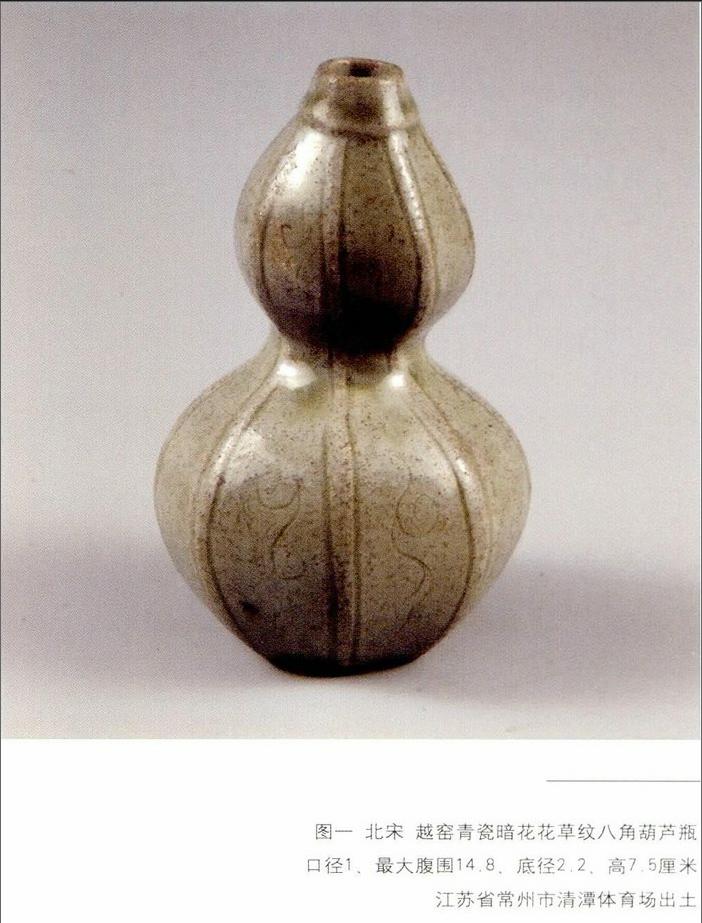

北宋越窑青瓷暗花花草纹八角葫芦瓶(图一),器形为八楞葫芦形,楞线凸出,每楞间均饰以划花卷草纹,线条清晰纤细、随意流畅。除器底外,满施青釉,釉色青中泛灰,釉质晶莹、均匀清澈,可称得上“秘色”,瓶底无釉,胎色灰白。而所谓“秘色”,无非是一种经过特殊淘洗并使用专门釉料配方制成的最高级瓷器,其釉料配方与一般青瓷相异,只要是越窑青瓷中釉色好的即可称之为“秘色”。此瓶小巧纤秀,亭亭玉立,八角造型简约而又不失别致,寥寥几笔卷草纹精炼简洁,给器形增加的变化,画龙点睛,具有几分“天然去雕饰”的道家美学风范。

北宋越窑青釉刻花牡丹纹盖盒(图二),整体造型端庄浑厚。弧面圆盖,与盒身以子母口盖合。盒为坦腹,大圈足,足底微凸,足根外撇。除盒盖的子口缘外,内外均施釉,釉呈青黄色,底部见支烧痕。盒盖中间主体模印团花形牡丹,外围三道弦纹,边缘一周刻短花叶纹,花纹刻划而成,刀峰深刻,使花纹有浮雕感,枝叶清晰,牡丹盛放,具有勃勃生机。这件盖盒造型浑圆,装饰典雅,颇具盛唐遗风。此类盖盒在当时用于盛装妇女梳头用的头油,称为油盒。

龙泉窑

龙泉窑遗址在今浙江省龙泉县,是宋代南方重要产瓷区,始烧于五代至北宋早期,南宋是其鼎盛时期。北宋覆灭后,北方人口大量南迁,全国政治经济文化中心南移,北方的汝窑、定窑、钧窑等名窑又被战火所破坏,其制瓷技术传人南方。这时的龙泉窑结合南技北艺,迅速走向成熟,并形成了自己的风格。

常州博物馆馆藏的青瓷从南宋开始就以龙泉窑为主,南宋龙泉窑虽然数量不是很多,但无一不是精品。

南宋龙泉窑粉青釉弁口碗(图三),敛口,腹扩后收敛至底,圈足很小,整体造型似倒置的帽子,釉色青绿,底无釉露灰白胎,底心有乳点。碗外壁两道弦纹下为印花瘦长莲瓣纹,内壁刻划花叶纹。碗心有一刻字,应是先刻字再上釉,釉层太厚使字迹模糊不清。造型轻巧大方,线条流畅,刀法洗炼,简约随意,釉色莹润如玉,柔和含蓄,乃是南宋龙泉窑粉青釉瓷器中的精品。

景德镇窑

景德镇是世界著名的瓷都,但直至元代以后它才逐渐成为当时全国最大的瓷器生产中心。据考古资料分析,景德镇五代时始烧青瓷和白瓷,质地较为粗糙。宋代改烧青白瓷,方以质地精良、产量巨大崭露头角,成为宋代重要窑口之一。

在历年来常州地区出土的宋代瓷器中,尤以景德镇青白瓷最为精美。青白瓷是一种胎薄质坚、硬度高、透光性强、釉面青翠如玉般温润的瓷器。又有称之为“影青”,来源于民国许之衡《饮流斋说瓷》:“素瓷甚薄,雕花纹而映出青色者,谓之影青。”景德镇的青白瓷瓷质透薄,器形挺拔有神,纹饰丰富多样,釉面晶莹如玉,风格光致貌美,满足了当时上层社会和文人雅士的审美喜好,且赢得了可与玉器媲美的赞誉。

北宋景德镇窑青白釉瓜楞执壶(图四),由盖和壶身组成。盖为扁圆饼形,正面中心凹陷,有一个花形小钮,盖缘一侧有一个管状穿孔系,底部有凸起的子口。器身为侈口,弧唇外卷,锥形束颈,圆球形瓜楞深腹,圆肩,肩腹部有宽鋬,鋬柄上端也有一个管状穿孔系。鋬柄对应一侧有细长弯管流,平底微凹,可见旋胎及四块支烧痕,錾柄下及管流下均刻划覆状荷花瓣纹暗花。通体施青白釉,釉质莹润,釉面有冰裂纹。执壶,又称注子、注壶,最初的造型是由青铜器而来。这件执壶的壶身较为丰满,流细长微弯,但尚未高于壶口,既有北宋风格,又具有唐代遗风,应为北宋早期景德镇青白瓷佳品。

北宋景德镇窑青白釉荷叶托盏(图五),敛口,窄唇外翻折平,深弧腹,托盘呈六瓣荷叶形,周沿微微高起,并稍有外翻卷边,六条隆起的叶筋分外显眼。锥形高圈足,足根处饰弦纹数道。胎体致密轻薄,薄胎近乎半透明,造型轻巧,宛如一朵盛开的荷花。托盏,为承托茶盏以防烫指之用,唐代以后随着饮茶风俗的兴起而流行,宋代尤为盛行且式样繁多。此托盏的盏、托为一体,更加稳固,又以荷叶为型,其通体施釉,内外素洁无饰,釉色白中闪青,釉质晶莹温润,整体似青白玉琢成。

北宋青白釉暗花缠枝牡丹纹唾盂(图六),器形为外翻敞口,束短颈,扁圆鼓腹,下接喇叭状圈足,通体施釉,釉色白中闪青。在唾盂的鼓腹部,饰以暗花缠枝牡丹刻划纹,构图简练,纤细的纹线流畅飘逸。胎较厚重坚致,釉面有细碎开片纹,圈足底有垫烧的痕迹及粘砂。这件唾盂的色泽白里泛青、温润如玉,形制上则是模仿青铜尊的造型,古朴、端庄、淳厚,暗花纹饰又赋予器物以秀美、恬静的意境。它既是实用品,同时又有艺术创造,在实用与美观的统一中,展示了当时制瓷工匠的高超熟练的创作技巧,是一件北宋时期景德镇窑青白瓷的上乘之作。

南宋景德镇窑影青观音坐像(图七),观音善跏趺坐于镂孔山岩宝座上,宝座正面中间有一莲花形插座(插物已失),右边置一净瓶,左边塑一小鸟。观音头戴珠冠,内穿僧祗支,胸前佩挂串珠璎珞,两侧饰有挂落佩带,胸部露而不袒。外披通肩大衣,腕带珠钏,下着长裙。这尊观音像仪态大方,面相丰韵,五官端正,天庭和两腮丰满圆润,两弯淡淡的眉毛下上睑下覆,使双眼作深思凝视状,鼻若悬胆,双耳长垂,双唇抿成弧形短线状,嘴角略微上挑,尽显杏桃小嘴之美。双臂搁于腿部,双手结定印状,赤足搁于宝座镂孔的台阶石上。观音所披大衣和石崖处施青白釉,釉质滋润,有冰裂纹,露胎部分分别以乳白、灰黄、肉红、桔黄、褐红等不同色彩着色,层次分明。

这件观音采用放松自然的善跏趺坐式,双膝分开,双足着地,面相丰腴,神态端庄、宁静、安祥,仿佛禅坐说法累了在稍作休息,让人感觉到高高在上的菩萨也有了人性化的一面。整个塑像不再是深不可测、难以接近,而是可与之亲近交流的,拉近了信徒与宗教的距离,正代表了两宋时期观音瓷塑的独特风格。

整件影青观音坐像胎质坚致细腻,釉质均匀滋润,釉色青如湖水、如玉似冰;人物造型比例协调,线条流畅,体态轻盈;细部雕琢十分精细,匠心独运,连每根手指上的指甲都纤毫毕现,令人叹为观止。其不论是造型雕工,还是上色施釉,都是南宋景德镇窑最高工艺水平的体现,且出土地点明确,堪称我国古代瓷塑作品中十分罕见的艺术精品。

定窑

定窑遗址位于今河北省曲阳县,宋代属定州,故名定窑。北宋后期至金代是定窑继晚唐五代之后的第二个高峰期,创造出了高效率的“覆烧法”工艺,而且确立了典型的装饰风格——丰富多彩、生动流畅的刻花、划花、印花工艺。由于瓷质精良,色泽淡雅,纹饰秀美,定窑瓷被宋朝廷选为宫廷用瓷,因而身价大增,产品风靡一时。

常州地区出土的定窑系产品,北宋早中期以梅瓶为主,白釉泛米黄,光素无纹,体量较大但胎体轻薄,标志着定窑的成型工艺已完全成熟。而北宋后期至南宋(北方的金代)时期出土的定窑器上,薄胎、“芒口”和生动流畅的刻花印花装饰已成为显著特征。

南宋定窑银包口暗花透明碗(图八),敞口,斜壁.小圈足,呈笠帽形。胎体轻薄,对光透明,通体施白釉,釉色莹润微显黄。工艺上采用覆烧,“芒口”口沿镶银包口。外壁无纹饰,碗内满饰纹饰,内壁口沿下饰回纹一周,内壁为缠枝牡丹花中两凤翔飞,碗心为一朵花纹。牡丹花纹茎蔓缠绕婉转,两只飞风翔舞其间,布局严谨的纹饰构图中,因为有了凤穿牡丹的动态瞬间,增添了浓郁的生活气息。

定窑白瓷的成型技术高,其器物形制轻巧俊秀,既实用,又美观大方。定窑器以其丰富多彩的纹样装饰而深受人们喜爱,既有生动自如、线条流畅的刻花,也有新颖别致、富丽堂皇的印花。此件银包口暗花透明碗即为定窑白瓷艺术特点的实例。其胎体轻盈坚致,釉面润泽光洁,印花图案清晰精美,加之口沿的银包口,配在温润晶莹的牙白色釉面上,完美和谐,可谓定窑白瓷中精美之作。

吉州窑

吉州窑位于江西吉安市永和镇境内,隋至宋,吉安称吉州,故名吉州窑。吉州窑创烧于晚唐,极盛于南宋,融北方磁州窑和南方建窑之长于一体,其画风既有北国之雄姿,又有南国之细腻。

中国饮茶之风“兴于唐,而盛于宋”。宋人崇尚斗茶,以茶汤面上浮起的白沫多且持久者为胜,用黑盏来盛茶,便于观察白沫的状况,其中最优者即为建窑黑釉盏。然而不知是否由于建窑器稍显厚重,不太适合江南文人的审美情趣,故而历年来常州并未出土宋代建窑器。而相对来说,吉州窑的黑釉瓷要显得秀丽斯文一些,更迎合了江南人的价值取向。

黑釉剪枝贴花凤纹碗(图九),口微敛,斜腹壁,小圈足。通体黑釉底,外壁施釉不及底。其装饰手法新颖,碗内釉面饰等距三个剪纸贴花凤凰纹,凤纹展翅飞舞,生机盎然,碗外则饰以玳瑁釉。

剪纸贴印花技法,即把民间传统又常见的剪纸技艺巧妙地移植到瓷器的装饰上,从而赋予黑瓷以艺术美。玳瑁釉则是一种窑变釉,是以黑黄两种色调的釉仿玳瑁甲壳色泽烧制而成,施黑釉的同时又随意涂抹淡色黄釉,黄釉深浅不一、大小不同,经窑火焙烧,釉层在高温中液化,各种颜色的釉层流动,相互浸润,烧成以后花色变化无穷,但不失玳瑁甲壳独特的色调。在一件器物上集两种精湛的装饰技法,而且均为吉州窑新颖超群之技艺,可见当时吉州窑制瓷工匠的创新构思和卓越技艺。

两宋时期是中国封建社会从强盛逐渐走向衰落的时期,一方面,宋代的冗官冗政使其政权、军事一步步走向积贫积弱;另一方面,手工业的发达、城市的兴起,使城市经济异常繁荣,且海外贸易发达,为瓷器的发展提供了坚实的物质基础。同时,宋代的科学成就也为陶瓷业的发展提供了强有力的技术支持。制瓷业无论在技术还是艺术上均达到了历史上的巅峰时期。宋代各地名窑迭出,全国出现了“官窑”与“名窑”两大系统,后世对宋代瓷器还有所谓“五大名窑”、“八大窑系”之说,这两大系统、八大窑系的客观竞争,使宋代陶瓷在工艺和美学上取得了重大成就。

常州宋墓出土的这些精美的名窑瓷器,正是宋代瓷器争奇斗艳、欣欣向荣的缩影,再现了瓷器达到高度发展的鼎盛气象;同时也是常州宋人精致优雅的生活品位的印证,说明了宋代常州地区经济发达,繁荣兴旺,百姓生活富足。