去见贾平凹

2016-03-09李俊辉

□ 李俊辉

去见贾平凹

□ 李俊辉

在关中农村,“先生”是庄稼汉对老师的尊称。不识字的父母,对先生无比的崇敬,每次见了面,父亲满脸堆笑,对老师说:“先生,我娃在学校要是不听话,您就打,到沟蛋子上踢,我绝对没意见!”我的家族当中,也出了几位先生。祖辈当中三爷是小学老师,我们称之为“先生爷”;父辈当中四叔是中学老师,我们称之为“先生爸”。当然也有几位“女先生”,这里就不一一表述。今天我要说的先生,他的职业不是教师,但他却是当之无愧的“大先生”,他就是著名作家贾平凹先生。

中学时代第一次读先生的小说,就被深深吸引。那是上个世纪九十年代初,我在老家菊村街道的旧书店里淘来的一本《贾平凹小说选》,里面收录了《腊月正月》、《鸡窝洼人家》。那年腊月,我阅读《腊月正月》,掩卷而思,对先生的敬仰之情油然而生,也萌发了想去见贾平凹先生的念头,想亲眼看一看生活当中的大作家究竟是什么样子?他吃面就大蒜不?他是不是也爱圪蹴下端着老碗吃饭?当然,这些奇怪的念头也就一闪而过——贾平凹怎么会见我呢?我是谁呀?他又不认识我,更何况,每个文学爱好者都像我一样,去见贾平凹,他还能安心写作吗?这是少年时代我的真实想法。

那年腊月,我读完《腊月正月》,内心触动很大——腊月人都很忙,韩玄子也不例外。可是,他从腊月忙到了正月,最后说了一句:死也不服!不服又有什么用呢?时代发展,社会进步,用老眼光看新事物,终究行不通。相比之下,王才思想解放,顾全大局,从他身上,我看到了作家对社会变革的思考。改革开放的号角刚刚吹响不久,贾平凹先生就创作出与时俱进的《腊月正月》,小说主人公韩玄子和王才身上的故事告诫人们:思想不解放,发展则无从谈起。这就是贾平凹小说给我的最初感受。

时隔不久,陕西作家轰动中国文坛——包括贾平凹先生《废都》在内的五部长篇(陈忠实的《白鹿原》、高建群的《最后一个匈奴》、程海的《热爱命运》、京夫的《八里情仇》)横空出世,被誉为文坛的“陕军东征”。其中最具争议的当属《废都》,后来干脆被列为禁书。

《废都》虽然被禁,但我还是非常赞同当年十月文艺出版社副编审田珍颖对它的评价——这是一部奇书,它不能用好或不好的简单标准来衡量。它是作者对自己过去创作生涯的大思考、大总结,乃至大生发。这其中或许也有对过去创作中某些方面的否定……小说光彩四射的是真的人、真的事、真的社会、真的美丑爱憎、真的情感流露……

《废都》出版不久,读高一的我省吃俭用两周时间,硬是从少的可怜的伙食费当中挤出13元钱,骑自行车跑到县城的新华书店买了一本。时隔多年,书店那个近视眼店员不解的目光依然无比清晰。先生爸知道我买了《废都》,见面训斥说,这书不健康,是禁书,不能看。我顶嘴说,历史上被禁的书大多都是好书。叔父虽然生气,但也拿我没办法。上大学的堂哥回来后也教导我:把文化课学好,不要整天看那些闲书;想当作家的人很多,西北大学中文系,几十年也就出了一个贾平凹,书还被禁了。

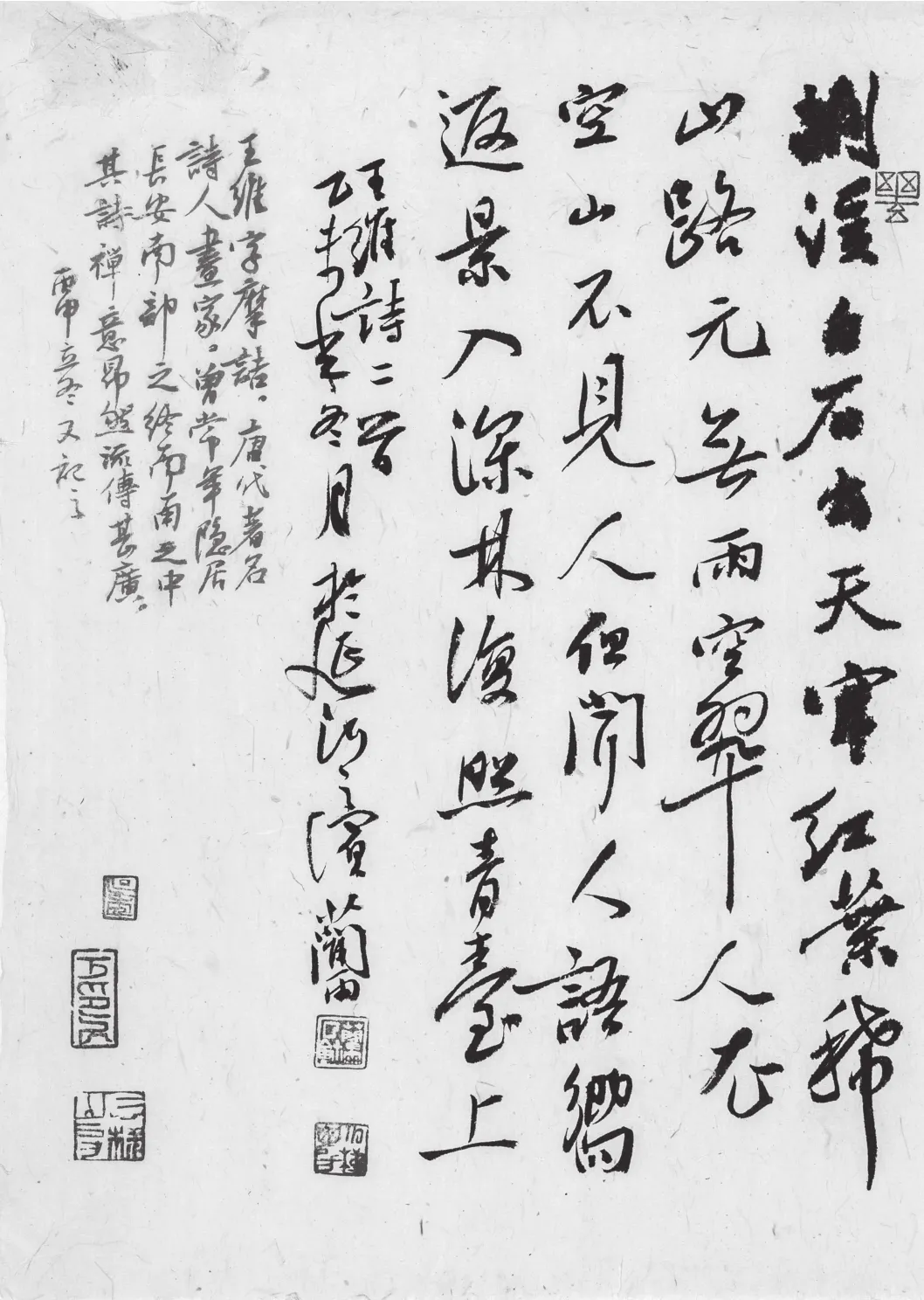

蔺雨 书法

那一年,不管是读《废都》, 还是读《白鹿原》,都是偷偷摸摸,生怕被人发现。后来,我从广播中得知,贾平凹病了,住进医院。不知为什么,我突然很揪心,想去看看他,给他带点包谷糁、玉米面,或者让母亲给他烙点锅盔。可是,我又不知道他在哪家医院,为此很长时间闷闷不乐。

到西安打工期间,我经常留意报纸上关于贾平凹的消息,想见他的念头如同埋藏在内心深处的小火苗,一直未灭。2000年7月,进入媒体工作不到一年,我终于等来了机会:经《三秦都市报》文化记者杜晓英老师引荐,我要去贾平凹先生家里拜访。那一天,我别提有多么激动。杜老师提前一天把先生的传呼号抄在纸上给我,晚上睡觉都攥在手里,生怕一觉醒来找不见。那天上午,我用IC卡电话给先生打了一个传呼,很快,电话回了过来,先生一口地道的陕西话使我紧张的心情舒缓了许多。按照先生告诉我的住址,我骑着自行车赶了过去。

那天,先生穿着一件浅蓝短袖,深蓝裤子,腰间挂着摩托罗拉汉显BB机。他很热情,没一点大作家的架子,亲自给我泡杯绿茶,之后又递上一根烟,先生的随和让我受宠若惊。茶几上没有烟灰缸,我正发愁烟灰往哪儿弹,同样吞云吐雾的先生指着沙发旁边一个直径约一米的瓦罐说:“就往喔里面弹,没事。”说着,先生伸手将烟灰弹在了瓦罐里。

说起上学时偷看《废都》的事,先生笑着说:是瞎是好,让后人评说去吧。那一天,我大着胆子向先生求字,没想到先生非常爽快地答应了。谁说先生是“啬皮”?真是胡说八道呢!我当时就在心里批判那位写《啬皮贾平凹》的人。先生在他的“上书房”,写了一幅字勉励我:龙藏流水井,马站清风桥。这是上个世纪八十年代,有人将当时广州西湖路“大马站”和“小马站”附近的“龙藏街”、“流水井”和“清风桥”几条街名缀成一联:龙藏流水井,马站清风桥。此联地名嵌入得自然,读来颇有诗情画意。先生解释说,做人要有“龙马精神”,要有精气神。先生属龙,我也属龙,先生在千禧龙年题写这样的内容送给我,让我万分感动。

从那之后,我和先生一直保持联系,经常短信问候,还带同学、朋友拜访过先生几次。每次交谈,受益匪浅,每次离开,内心矛盾——想常去看望先生,当面聆听教诲,又担心打扰先生的工作和生活。这样的矛盾一直持续到现在。

2009年7月28日上午,我从报纸上得知《废都》解禁,替先生高兴,便立即发条短信祝贺:昔日作茧,今朝化蝶。先生回复表示感谢。

先生关于散文的精彩论述备受关注,他说:“小说可能藏拙,散文却会暴露一切,包括作者的世界观、人生观、思维定势和文字的综合修养……读散文最重要的是读情怀和智慧,而大情怀是朴素的,大智慧是日常的。”

先生这段论述,受到无数文友热捧,点赞、评论、转发,持续了好几天。相对而言,我更喜欢先生的散文,像《月迹》《秦腔》《祭父》《我不是一个好儿子》《哭三毛》等著名篇章,每次阅读,眼眶逐渐湿润,继而泪水涟涟。时至今日,我才明白,之所以从小喜欢先生的文章,因为他的文字当中,无不蕴含着朴素的情怀和日常的智慧,而这一切,与他的地位和名气无关。