往天台上去的城市

2016-03-04唐克扬

唐克扬

大多数人看到公元前13世纪的琼佳臧比(Chogha Zanbil)都把它当成某种形式的“大地艺术”。据说,这座泥砖高台是埃兰王安塔什-那皮瑞萨(Untash-Napirisha)建来纪念大神因苏辛纳卡(Inshushinak)的。埃兰是今天伊朗胡齐斯坦省境内的一个古王国,这个国度的名字多次出现在希伯来人的《圣经》里,传统上认为他们是诺亚儿子闪的后代。

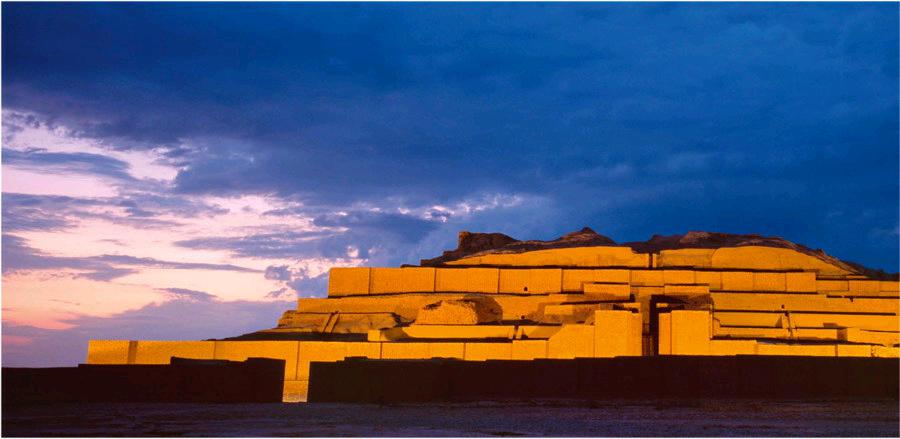

即使对一般人而言,伊朗高原上这种壮丽的古代奇观也是饶有兴趣的。这座高台本就坚固:外围包砌的泥砖并非自然风干而是特地烘焙过的,足有两米多厚,即使三千多年后的今天也有一种独特的现代美感。经过历史保护专家的修缮,琼佳臧比更像一座刚刚落成的现代主义建筑了,但金色夕阳下琼佳臧比摩登富于雕塑感的外观,很可能只是现代人的错误印象罢了。这种印象是直观的、感性的,是“以意逆志”。

就像埃及沙漠中的金字塔一般,我们既不熟悉那个时代的世范,也不大能去往那个多事之地,遍访前伊斯兰的古迹,便也无从判断这种壮美的真实内涵。

不能身临其境而只能隔岸观火,在这种手机“考古”的兴会中,毫无疑问,摄影师镜头里的琼佳臧比已经饱含着一层错解,他看到的,或是我们隔着屏幕为之感动的,只是被光线的魔术师所点化了的“现状”,并不真是遥不可及的过去。这情形就像博物馆里通体洁白的希腊雕塑或是朴质无华的兵马俑,它们原先也许都是五彩斑斓的,只怕恢复原状我们反倒不认识了;更有甚者,荒瘠的高原上如今已不着一物,观看照片的我们因为缺乏可以比照之物,也就无从判断它的大小,它越发像个天鹅绒衬布上被托起的摄影棚布景了。

志得意满的观察者,绚烂辉煌的底图,只是缺失了若有若无的中景……在连接起眼睛和它猎物的视线上,隐藏着一段曾经通往“天堂”的去路。

意味深长的是遗址最早的名字,它不仅仅指这座土台而是整个区域,揭示了那艺术品般的体量真实的用途。安塔什-那皮瑞萨给予琼佳臧比的名字其实是“Dur Untash”,意思是“安塔什之城”,就和华盛顿、圣彼得堡一样……原来它不是孤零零的“建筑物”,而是一座古代“城市”的中心,它是绝对原点!一座“安塔什王建造的城市”,本有环绕着琼佳臧比的若干“环线”,区分了它的内城和外城,乃至更“外围”……

然而,时间似乎已经从这座城市里夺走了所有的体温,荡涤了最后一丝残存的人气,包括托体于斯的它的主人的痕迹。如果不是考古学家的提示,人们大概很难把它和今天熙熙攘攘的都会联系在一起——那该是什么样的奇特“城市”啊,除了为天上和人间的神驱使的祭司、仆役,大概不会有多少“常住民”真正在那里生活过。无法深入的视觉再现、有限而表面的了解,一切都让现代人感到迷惑……这种不确定感在三个不同的尺度上重新标定了琼佳臧比的魅惑——它是拒绝时间进入的古代“雕塑”,还是一座让今天的建筑师不可思议的纪念“建筑”,抑或如上所述,它竟是近三千年前人类最古老“城市”生活的容器?虽然那时的小小城市决不可以今天的人口规模计算,它毕竟是早期文明的发动机,其意义是一个埋葬坑、一座纪念碑、一片宫殿遗址无法比拟的。

近东发现的类似遗迹的专名或可暂时翻成“高台建筑”(Ziggurat),这个词的阿卡得语(Akkadian)词根意思是“筑于高岗之上”。今天发现的大部分ziggurat都是苏美尔人、巴比伦人和亚述人的杰作;然而,类似的高台建筑却广泛地见于早期人类文明,发现的年代从公元前3000年延亘到15世纪。虽然草草一瞥“高台家族”的成员们形制大体相同,具体的建筑类型却分歧多变,就现存遗迹的实例而言,著名的埃及金字塔和印第安金字塔都可以算成ziggurat的近姻,中国人所熟知的铜雀台、丛台,虽然年代上晚得多,但大概可以和它攀上远亲。

对于另类空间观念支配下的现代人而言,更古老的高台建筑有趣的地方也是不解之处。中国古代的夯土台基毕竟是为了举起头顶上的空间:“高台榭,美宫室,以鸣得意。”ziggurat和它的表亲们大多却是实心的,几乎没什么“房间”可言,即使像金字塔里的密室可算某种意义的“内部”,相对于那山一般的体量,微末的“内部”也可以忽略不计了。这巨大的无用“建筑”,还不如说是现代美术馆中偶尔一见的一件“装置”作品。

尽管依然不乏希望在它肚腹中寻宝的人们,两河流域的ziggurat的秘密在于“众望所归”的高台的“顶端”。在希罗多得的时代已经需要猜想高台顶端的用途了,他认为,那里原先应该建有用于祭祀的神庙——但是如果实际攀爬一下此类建筑物,就知道上到高台顶端并不容易。埃及的金字塔往往过于巨硕,也没留下什么让人登临的坡道,很大程度上“登顶”只能是纯然观念性的。而两河流域的ziggurat的尺度相对还算是“宜人”的,它的平顶造型和登道的角度似乎意味着可能存在两种不同的“登临者”:一方面它身上大部分的“阶梯”层级期待的似乎只能是巨人的脚步;另一方面,它仅有的上人坡道又极陡峭,渺小的肉身战战兢兢去往神的居所时,难免有“危乎高哉”的惊悚。

这种由台基一路高走,又最终消失在天穹之中的视线,正好接续上我们今天打量琼佳臧比的好奇的眼光。

我们关心的不仅是这种“设计”的历史来源,还有它对现代生活的提示。琼佳臧比到底是雕塑、建筑还是城市?这三者的精密区分其实是当代生活所赋予的,这是我们对古代遗迹感到不习惯的根源。当代“艺术”的商品属性,决定了大多数“造型”都只能是“外在”的,和人的关系可近可远,或者足够小了,可以占有流通,是藏之名山的“物品”,要么就大到一座没机会进去的房子,只好“敬而远之”。相形之下,人和他寄居的家的关系还是“内在”的,大多数时候他并不能看到他生活的城市,也不清楚它整体的面貌,他只是生活于其间,有很多片段的感受。建筑和城市除了物理尺度的不同,更多是个体意志与集体系统间“大”和“小”的鲜明差异,以及归属感的多寡之别。

但是,雕塑、建筑和城市间大概多少会有些例外的“突变”:比如雕塑大到一定程度时,它便有了为它所影响的空间,这样的“环境雕塑”并不因其突兀,而企图做藏头露尾的“无”,相反它是一种刻意的“有”,“环境雕塑”的单纯体量,以及所耗费的金钱就足以撑起它头顶的天空;物理尺度的界限也并不总是无法逾越的,比如中国园林“以小见大”的做法——建筑和城市的关系同样如此,意大利建筑师阿尔多·罗西说“一座建筑就是一座城市”,只有具体的“人”才能构成真正的城市经验,事实存在的环境只有经由人类感性才能“成像”:一种整体的空间是实在的(它成为旅程开始的原因);另一种片段的空间则是“虚位以待”的(它引导着道路的前行);两种空间可以在同一种构物中并存,倘若如此,我们就有了同时“外在”和“内在”的可能:“外在”,是因为它们凝滞的人工品质,虽不能万古长存,也将流传百世,“内在”则是因为人类感知和动态经验间的同构关系——不是期求永远的充满,而是渴望瞬间的抵达。

“一座建筑就是一座城市”——恐怕也就是在这个意义上,遥远的琼佳臧比才能和今天的建筑或城市发生某种关系——自然,这种关系不是相连相似,而是同情同理,因为古代的社会情境与今相去甚远。公共空间、舒适,这些看来天经地义的设计指标,在琼佳臧比这样的上古“建筑”那里竟然是不再适用的,也正是如此单一的建构才成就了特别的环境,不大的尺度竟能统摄无限的体验。两种突变都是各自语境中的“例外”。

最简单的ziggurat,比如苏美尔的白庙(White Temple),只是微不足道的两层平台的高度,但是,通过陡峭的阶梯,它却和琼佳臧比提供了同样的通往天庭的路径。ziggurat的造型比它的体量更为重要,削峭的坡度必不是为了方便凡夫肉体攀援的,刀劈斧凿的道路,指示着眼睛也驱动着肢体:向上……按照符号学的解释,它们只是为了表达出一种建筑语词所独有的、强烈的即刻“行动”的意念。梅尔·吉普森书写印加文明的电影《启示录》(Apocalypto),为这行动的意义做了刺眼却形象的解说:被束缚驱策的“人牲”艰难地爬上高台,遭到处决,他们的人头留在高台之上,躯体却要掏出心脏,从金字塔顶端推落下去,摔得粉身碎骨,这种“身”和“心”的可怕裂解,不知是否以一种血淋淋的方式体现了肉体和精神彼此的断绝?

于是,ziggurat那充满了我们眼睛的体积不再是坚不可摧的大块,而是一种渺渺乎天人“羁留”的由头,是一段通往上界的道路的路基。古代的美索不达米亚人确实认为这些高台连接着天地,巴比伦的ziggurat最有名的比如埃泰曼南尼卡(Etemenankia),意味着“天地间的台榭”。这座和空中花园一样有名的建筑分为七层,颜色各自不同,最上面的颜色和神庙的颜色是一般的印度靛蓝(Indigo),象征着青天的色彩,三部阶梯并不是都上到高台顶端,这种依次递增的参差感反而突出了建筑的动态,也显示了这神圣旅途终点的唯一和重要。

如此的天台显示了琼佳臧比两种不同的意义:一种是仪式发生的“场所”,是静止的容器或“平台”;另一种却标定了一段最终向着天空而去的漫漫长途的开始,是动态——后者怕是重要得多。作为正方形的安塔什之城的几何原点,整个城市都是为这向上的旅行而存在的,这个看似空无的城市中心,源源不断地吸收着它周遭三重围墙内外的人气和能量——和中国都城类似的“内城”、“外城”的同心构造,安塔什王建造这样的围墙时,却把自己也谦卑地放在秩序的外围,最里面是尊贵“大神”的ziggurat,小神们的祠庙位于中圈,皇帝贵族们的宫殿和陵墓只能屈居于城市的外围。

估计,他们相信自己也不过是这源源不绝的过客大军中的“暂住者”吧。

而这座城市的一般“居民”呢?他们似乎根本就没有被“安塔什之城”考虑在内。在三重围墙之外,才是那些普通人的栖息地,它的面积理应最大,却像大多的早期城市一样无比潦草,以至于很难找到星点遗存。在今人看来,这样的安排可能匪夷所思,但在“民主的”城市出现之前,这样的潦草可能有着现代人想象不到的原因。埃及学家马克·莱纳(Mark Lehner)研究认为,是“志愿者”而不是传统所认为的奴隶修建了吉萨金字塔,这也解释了考古学家由来困惑的现象——金字塔附近始终未发现大面积的居住区。依此类推,人类早期城市中并不一定有真正的“居住”和“居民”,而城市的兴起,也不一定仅仅是靠高密度的经济活动。在“安塔什之城”中,一切的驻足都不过是临时的,有限的“居民区”之所以可以容纳如此多的“志愿者”,是因为这些人的生活只有一个同样的目标:向上——如此一切都该是暂且的,“住处”大概是土坑加上席棚就可以了。

据说安塔什王建造这座城市的目标,是在埃兰当时的首都苏萨(Susa)之外新建一座宗教中心,将埃兰的高地和低地不同的神祇系统统一,置于同一“天台”之上。不像汉武帝所置的茂陵邑,或是埃及旧王朝时期的陵墓,“死城”只不过是“生城”的配套设施,安塔什之城是卓然自立的,它有着自己完备的庭院、贮藏室、浴室和起居室,周遭里埋藏着宗庙、陵墓、官署……它们似乎是一支共同的、阵容整齐的庞大队伍,为了一个不可见的目的而雄心勃勃地召集在一起。这座城市奠基在尘土之中,它的眼睛却是望着上界的。

可是,它的缔造者没有想象到的是,用不了多久,这座城市就被亚述王巴尼拔(Ashurbanipal)野蛮地毁坏了,巴尼拔对他将征服者踩在脚下踏为齑粉这件事是颇为自得的,还专门作诗记述——亚述巴尼拔同样没有想到的是,作为废墟的琼佳臧比也是很有吸引力的,它最终孤零零地伫立在荒原上,割断了和它使命的联系,变成了一座没有埋葬者的陵墓,一座意义未知的纪念碑。

名人们的马队曾络绎不绝地经过这里,例如波斯帝国的缔造者居鲁士大帝(他距离琼佳臧比毁坏不过百来年)、大流士,乃至亚历山大大帝。但是使人困惑的是,他们的远征中未留下任何关于琼佳臧比的记载,有人说,这是因为这座泥砖之城太易剥蚀损坏,在荒漠中它很快就像一块岩石了。无论如何,安塔什王的雄心是彻底地湮没了,从此以往两千年来,在这连接欧亚大陆要道的土地上,一直都不乏各式各样的旅行者,只是这种水平的旅行的意义和天台之路完全不同:它们象征的是人的国度的征服,而不是任何意义的对于天庭的探询。

今天,大多数游人对这世界遗产的欣赏也就在于它的陌生,它陌生到支配我们理解一般城市的那些原理都已失效了——围绕着琼佳臧比的城市大都坍塌无存,在透视中,遗址原来方正高大的体量匍匐于地平线上,仿佛驯服了的病狮;那些齐整密致的砖作线条有不少当代做工。这些清理完的建筑外轮廓,勾勒出一般人想象中遗址的“原貌”,但它们已非风雨侵蚀的过去应有之貌。今天,被妥善封存的琼佳臧比的大部分形同博物馆展墙,是坚不可摧的凝冻于造化中的“时间胶囊”,可见的、被翻新的表面逢迎着游人的目光,也意味着更深的意义埋藏于下面,或许永远不会为人们知晓了。各色考古学家和文化旅游者从四面八方涌来,最终将琼佳臧比变为彻头彻尾的“外在”。

这样去往琼佳臧比的旅程将是另外一条跋涉的道路。