美国“标枪”反坦克导弹

2016-03-03杨艺郭静

杨艺+郭静

“标枪”导弹是美国20世纪80年代中期开始研制的一种“发射后不管”的第四代便携式肩射反坦克导弹,主要用于中距离攻击主战坦克、装甲车辆、掩体、建筑物、小型船只及慢速飞行的直升机等目标。美陆军第一批“标枪”导弹系统于1996年6月装备部队,美国海军陆战队于1999年部署了该导弹系统。2014年12月,美国陆军接收了第4万枚“标枪”导弹。除此之外,“标枪”还对外军售给14个国家。近两年,美国一直与印度就合作研制“标枪”事宜进行磋商,欲与印度超越买卖关系而建立合作研制和合作生产关系。

挪威士兵肩扛FGM-148“标枪”导弹

发展背景

“龙”式导弹自列装到1977年的几年时间内,其缺点日趋明显地表露出来。并且当时北约和原华约军事集团在坦克数量上存在着悬殊差异,而北约国家正在想方设法扭转这种不利局面。鉴于此,美陆军在“龙”式导弹列装后不久就开始探讨新一代反坦克武器系统,以取代当时装备的若干种反坦克武器,特别是轻型武器(M72火箭筒)和中型武器(“龙”式导弹)。

随着原苏联装甲技术的日益发展,“龙”式导弹越来越显得威力不足,且射程近、精度差、发射征候大,不能有效对付原苏制T-72、T-80坦克和未来更加先进的装甲目标。为此,美国自20世纪80年代初期开始相继推行了几项庞大的反装甲弹药的研究计划,以期形成一系列新一代反装甲武器系统,建立起更加有效的反坦克武器体制。“标枪”导弹就是该系列中的一种新式中型反坦克导弹。

根据国际政治军事形势的新变化,美国大力推行一种新的区域性防御战略,把军队建设的重点从对付原苏联的全球性威胁转变到对付地区性威胁,强调提高对付地区性突发事件和局部战争的快速反应能力。为了争夺便携式反坦克导弹的质量优势,促进陆军反坦克武器的现代化,加强快速反应部队的反坦克能力,满足局部战争和地区性武装冲突的反坦克作战需要,美国加紧发展轻型、简便、高效的“标枪”反坦克导弹。

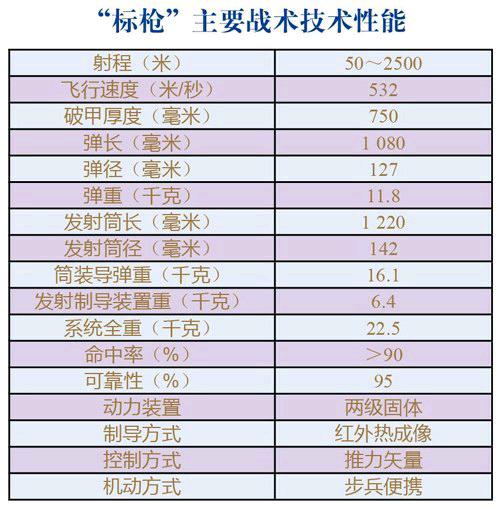

根据未来地面反坦克作战的需要,美陆军对这种新一代反坦克导弹提出下列战术技术要求:导弹长度不超过1220毫米;系统全重16~20.5千克;最大射程应达2000米;采用“软发射”方式,能从密闭空间发射;制导方式可采用激光驾束、红外热成像、毫米波或光纤制导;采用先进的聚能装药战斗部,应能有效对付T-80坦克和最先进的装甲目标;快速反应能力强,能在10分钟内进入战斗状态,2分钟内发射出3枚导弹;具有全天候作战能力和较强的抗干扰能力。

发射后士兵携带指挥发射装置CLU撤退

1989年,美国陆军航空与导弹司令部授予“标枪”合资公司导弹研制合同。标枪合资(JJV)公司由得克萨斯州达拉斯市的得克萨斯仪器公司(即现在的雷声导弹系统公司)和佛罗里达州奥兰多市的洛克希德·马丁电子与导弹公司(即现在的洛克希德·马丁导弹与火控公司)组成。近战武器系统项目办公室负责“标枪”导弹系统寿命周期的管理,该办公室是位于亚拉巴马州红石兵工厂的导弹与空间项目执行办公室的组成部分。

发展过程

1978年年初,美陆军开始推行旨在取代“龙”式导弹的“步兵便携式反装甲突击武器系统”(IMAAWS)计划。

1982年2月,IMAAWS项目同美国防高级研究规划局的“坦克破坏者”导弹项目合并为“响尾蛇”导弹项目。

1984年,“响尾蛇”项目改为“先进反坦克武器系统”(AATWS)项目,1985年又改为“先进的中型反坦克武器系统”(AAWS-M)项目,该导弹于1991年正式命名为“标枪”导弹。

1986年5月,公布征求建议书,提出招标。

1986年8月,美陆军分别与福特航空航天公司、休斯飞机公司和得克萨斯仪器公司签订为期27个月的技术验证阶段合同,合同要求每家公司各提供18枚导弹和78个战斗部以进行试验评估。

1988年,各公司之间的竞争性发射比赛结束。

1989年2月,确定最终方案,并于1989年6月21日与JJV公司签订为期36个月的全面研制合同。

美国陆军和印度陆军士兵在一次联合行动中,携带“标枪”导弹指挥发射装置CLU进行目标探测

图中清晰可见“标枪”导弹发射后的冲击波

1991年4月,在红石兵工厂试验场成功地进行了第一次有控飞行试验。

到1992年4月止,共进行了9次发射试验,其中8次命中目标。在这8次命中试验中,有3次是在夜间进行的,一次采用直接攻击方式,2次从密闭空间内发射,只有一次夜间试验使用运动坦克目标,其他7次试验都使用静止坦克目标。

1992年9月至1993年12月,进行第二阶段发射试验,在此阶段共进行167次发射试验。

1994年2月,全面研制阶段结束。由于得克萨斯仪器公司在批量生产凝视焦平面阵列导引头的过程中遇到困难,致使研制周期从36个月延长到54个月。

1994年6月,签订第一个小批量初始生产合同,生产698枚导弹和55部发射制导装置。

1995年3月,签订第二个小批量初始生产合同,生产872枚导弹和97部发射制导装置,1997年9月交货完毕。

1996年2月,签订第三个小批量初始生产合同,生产1015枚导弹和108部发射制导装置,交货时间为1997年10月至1998年9月。

1997年5月,进入大批量生产阶段。

2005年,签署BlockⅠ“标枪”导弹升级计划。

2006年,BlockⅠ改进型导弹投产。该型导弹的特点是:采用改进型火箭推进装置,减少了导弹飞行时间;提高了2500米内的杀伤概率;安装增强型战斗部,提高了杀伤能力。

2007年1月,BlockⅠ改进型导弹进行了成功的合格验证发射。同年,BlockⅠ的指挥发射装置(CLU)升级版进行了全装备发布,并开始列装部队。BlockⅠCLU的一项重大性能改进是安装了倍数更大的无焦透镜(缩放倍数由9倍增加到12倍),还加入了电子变焦功能,从而增大目标识别范围。采用供电时间更长的电池组和CLU动力管理系统,增加了目标侦察时间。其他方面的改进还包括:升级了软件配置;利用菜单驱动式数字显示器,使炮手可选择图像显示模式(将热物体显示为黑色或白色);安装了RS-170制式影像输出设备,便于遥控观看射手显示器。部署于战区的部队优先装备了BlockⅠ改进型CLU。

“标枪”导弹结构图

2008年,BlockⅠ改进型导弹进行了全装备发布,首批产品开始装备美国陆军。

2009年,JJV公司对外透露,根据来自阿富汗的作战经验反馈,计划对“标枪”导弹进行大量升级改造。该公司正在研制新型多用途战斗部,从而为“标枪”提供破片杀伤和爆破效果,使操作手在保持反装甲能力的同时,具有更强的打击建筑物、洞穴和步兵部队的能力。计划于2009年年底前达到可进行适用性试验的技术准备级别,2013年开始全速生产。此外,JJV公司正在对“标枪”系统进行三项改进,以进一步提高其性能。第一项改进是通过一个精确末制导(PTG)系统使操作手在发射后也能控制导弹,从而使其能打击窗户大小的目标。该系统将包括用以连接CLU和导弹的数据链装备,因此导弹导引头捕捉的图像可以传回射手,使其在导弹飞行途中修正瞄准点。如有必要,射手还可以通过该系统中止导弹的飞行。 当CLU的视野内出现一个优先等级更高的目标时,PTG系统可制导导弹至优先目标。此外,安装PTG系统的导弹还能打击某个在发射时不在射手视线内的隐蔽目标。因此,导弹可采用高弹道发射,将导引头锁定在飞往特定地区预定目标的路径上;当实际的目标位置进入导引头视野内时,再切换目标。 第二项改进将致力于将“标枪”导弹系统的全重从22千克减轻至约16千克。据雷声公司称,陆军从1988年开始就要求减轻“标枪”的重量,但一直无法从技术上实现该目标。2009年年中,美国陆军装备研究、研制和工程中心(ARDEC)开始强调一些为“标枪”减重的问题。雷声公司并未披露细节,仅表示将减轻大量部件的重量,同时最大限度地保持现有武器的能力。第三项改进称为“远目标定位”。它将为CLU和目标位置提供一个十数位网格坐标,随后通过网络将其传给其他火控系统。GPS和激光目标指示器也将包括其中。

美国海军陆战队携带“标枪”导弹在阿富汗的作战行动中

2012年6月,JJV公司在挪威里纳试验场演示了冬季气候条件下从车辆平台发射“标枪”便携式反坦克导弹的能力。试验中,研究人员用“皮兰哈”V轮式装甲车上安装的“标枪”车载发射器发射了2发“标枪”导弹,分别命中800米和1650米处的目标。“标枪”车载发射器能够提供“标枪”导弹与各种车载火控系统的接口。有了该发射器,美国陆军及其他客户的士兵就能够在装甲的保护下,用各种车辆平台发射“标枪”导弹。

2013年,JJV公司在佛罗里达州的格林空军基地对“标枪”导弹进行了一系列测试,展示了该导弹攻击其当前最大射程要求以外目标的能力。在这次测试中,“标枪”导弹系统成功捕获并击中了4750米以外的目标。

2014年,JJV公司开始研制轻型多功能“标枪”G-模式(FGM-148G)系统。

技术特点

“标枪”导弹是当今外军装备的技术最先进、性能最优异的中型反坦克导弹,它采用最先进的制导技术,目标识别能力强,制导精度高,破甲威力大,具有夜战能力、全天候作战能力和抗电子干扰能力。“标枪”导弹结构紧凑、结实耐用。整套武器系统主要由发射制导装置和筒装导弹两大部分组成。发射制导装置是一种可重复使用的目标侦察和捕捉系统,主要包括昼间瞄准镜和热成像夜视仪、发射控制器和射手的目镜显示器。发射制导装置可以独立使用于战场监视。导弹主要包括红外成像导引头、跟踪器、串联式战斗部、起飞发动机和续航发动机。为了便于运输和使用,导弹装在一个一次性使用的密封发射管中,管内有动力装置和发射制导装置的接触面。

美军发射“标枪”导弹瞬间

制导与控制系统 导弹采用红外热成像制导方式,配用凝视焦平面阵列导引头,导引头内装4096个由碲镉汞制成的探测器,以64×64元排列,工作波长为8微米~12微米。发射制导装置配有碲镉汞扫描式焦平面阵列(240×1)热成像瞄准镜。探测器选用的工作物质和波长使导引头具有较远的探测距离、较好的穿透灰尘和烟幕能力,能跟踪12种目标。导弹发射后,配有微处理器的多模跟踪器开始执行搜索程序,捕捉目标,然后通过预编程序逻辑进行跟踪,直至命中目标。采用这种技术先进的制导方式,导弹具备真正“发射后不管”的能力。 导弹采用推力矢量控制方式,从而使其弹道控制非常灵敏,即使对近距离目标也能实施俯冲攻击。

战斗部 它是一种设计先进的聚能装药战斗部,采用双级串联式装药结构,其前置装药直径36毫米,主战斗部炸药重2.04千克。该导弹是目前世界上威力最大的便携式反坦克导弹,能够有效打击包括披挂有反应装甲的各种先进的坦克目标。新型主装药药型罩射流速度的提高以及战斗部体积的缩小,为主火箭发动机的推进剂留有更多的空间,进而增大了导弹射程。

虽然“标枪”串联破甲战斗部可有效摧毁坦克,但在伊拉克和阿富汗战争中,“标枪”导弹应对的主要威胁是敌作战分队和小组、建筑物、轻型装甲和非装甲车辆。为了有效对付这些威胁,美国航空与导弹研究、研制与工程中心开展了多功能战斗部(MPWH)研制项目。MPWH不仅可摧毁坦克,还可对付人员。

动力装置 动力装置包括起飞发动机和续航发动机,起飞发动机为低功率发动机,续航发动机为低烟燃料发动机。起飞发动机在发射管内燃烧0.1秒,将导弹低速推出发射管。导弹发射时不产生后坐力,不会激起灰尘,也不产生后喷焰、超压和有毒气体,发射征候小。导弹飞离发射管后靠惯性飞行4米左右,尔后续航发动机开始工作,推动导弹超音速飞行,最大飞行速度达532米/秒。

发射方式和攻击方式 导弹采用“软发射”方式。射手可以选择顶部攻击和直接攻击两种攻击方式。导弹通常以曲射弹道飞行,到达目标上空时,导弹转为向下俯冲,由近炸引信引爆战斗部,从坦克顶部实施攻击。在攻击直升机、掩体工事和上方有遮蔽物的目标时,射手可以利用选择按钮选用直接攻击方式。

作战使用

“标枪”导弹是步兵便携式反坦克武器系统,重量轻、操作简单,一名士兵就可以携带机动和进行作战使用。射手可在30秒钟内完成战斗准备。作战时,射手用发射制导装置上的昼间瞄准镜和热成像瞄准镜进行观察、识别和捕捉目标,把瞄准镜的十字线对准目标,然后再转换到导弹的导引头上,锁定目标,接着发射导弹。导弹发射后,射手就可以立即隐蔽、转移阵地或重新寻找另外的打击目标。射手能以卧姿、跪姿、坐姿或立姿进行射击。

2003年伊拉克战争中,装备“标枪”导弹的美国陆军和海军陆战队及澳大利亚特种部队,在一次短暂交火中摧毁了伊拉克2辆T-55坦克、8辆装甲人员输送车和4辆货车。这是美军首次将“标枪”导弹用于实战。

2010年阿富汗战争期间,有报道称,平均每月要消耗100枚“标枪”导弹,共有3300枚“标枪”用于作战。“标枪”在非常规作战中表现出色,成为对付敌方DShK重型机枪和B-10无坐力炮的有效武器。这是因为与“标枪”相比,AT4和M203虽然威力大,但射程有限;重型机枪和火箭筒射程较远,但威力不足;重型迫击炮虽可满足射程要求,但精度太差。“标枪”导弹系统射程远、威力大、精度高,可有效对付敌军在防区外部署的武器。作战使用中,“标枪”可有效打击车辆、洞穴、防御阵地和单兵;如果敌人藏匿于洞穴之中,“标枪”可以穿入洞中消灭敌人,这点是使用迫击炮无法做到的。美“标枪”射手称,“‘标枪射手已成为全营战斗力最强的士兵。凡是使用过‘标枪或是目睹过其实战使用的士兵无不承认它是最有效的城市进攻武器。作为一种单兵便携式武器,‘标枪导弹可以搬至屋顶,或以软发射模式从狭小房间内发射。它能被非常精确地导向目标,因此射手可以从门窗发射导弹。”

“标枪”导弹的列装改变了敌军装甲部队袭击美国步兵作战区域的方式。据美军称,“一个独立的‘标枪小组由2名士兵组成,他们可以藏身于距离机动坦克编队约2.4千米的隐蔽阵地中,经实战证明其出色效能可摧毁世界上最先进的坦克。”被美军俘虏的伊拉克坦克编队士兵对战场的评论还表明:伊拉克人无法探测到导弹的发射和飞临路径,在他们还没搞清楚状况的时候,编队中的坦克已经在身边爆炸。在占领巴格达机场的战斗和德贝克·珀斯战役中,“标枪”导弹发挥了至关重要的作用:当30名美军特种部队士兵被伊拉克机动装甲纵队围困时,他们发射“标枪”导弹立即阻止了敌方的行进,保证了自身的安全。

阿富汗和伊拉克作战证明,CLU被单独用于战场侦察和目标探测时也非常有效。它是战场上功能最强大的营以下级别单兵便携式传感器,为徒步士兵提供了出色的侦察能力。它部署在战斗编队的前沿,是最早侦察到敌军目标的传感器之一。CLU的长波红外传感器可以透过沙暴、烟雾、灰尘、爆炸区、障碍物等复杂战场环境侦察到目标,还能在超过约3.2千米(2英里)的地方进行夜间侦察。CLU的独立侦察能力使“标枪”导弹系统非常适宜维和、维稳行动。

经实战检验,“标枪”导弹是一种射击效能得到实战证明的单兵便携式精确武器系统,一击即中,一中即毁。由于“标枪”具有结构模块化、CLU软件功能强大及平台适用性强等特点,既可应用于拥挤的城市战场,也可使用于偏远崎岖的山区,作战适用率超过98%。

发展趋势

标枪合资(JJV)公司启动了一个三阶段螺旋研制项目,旨在研制出轻型、多能型127毫米FGM-148“标枪” “发射后不管”反坦克导弹系统——“标枪”G-模式(FGM-148G)。根据计划,螺旋1阶段将在2015年完成验证,主要工作是去除老化部件和减轻重量,并对控制驱动系统进行升级,主要包括将2个电路板减少到1个,同时将模拟系统替换成数字系统,便于未来的现代化和改进,也可使整装弹保存到2050年。螺旋2阶段,同样计划在2015年进行验证,将集成多功能战斗部,在保留“标枪”系统核心反坦克性能的同时,增加多目标打击能力。JJV公司已经对复杂的前置指示器和战斗部进行了改进。螺旋3阶段计划将长红外制冷导引头替换成非制冷导引头,完成新一代“标枪”G-模式系统。2017—2018年,JJV公司将完成所有系统级验证的准备工作,G-模式导弹将在2020年列装。

2名美国士兵正在发射FGM-148“标枪”导弹

2013年,美国陆航和导弹研究、研制与工程中心,以及位于亚拉巴马州红石兵工厂的武器研制与集成委员会签订了合同,在红外和光电技术领域开展合作。该项目对新型现代化增程“发射后不管”导弹导引头进行了研制和室内演示,该新型导引头采用了准军用技术,可以将便携式导弹的交战距离提高40%。目前已明确,该导引头是用于“标枪”导弹的,可以将G-模式的射程由2500米扩展到3500米。

JJV公司称,其已经提高了电池寿命,使“标枪”系统可以有更多的时间捕捉和锁定目标。公司没有打算在G-模式中集成导引头自动锁定和间瞄功能,如发射后锁定(LOAL)功能。目前,可确保目标调整、目标再定位及LOAL功能得以实现的无线通信链路技术已经研制完成,并通过了集成和试验,但没有列装计划。

螺旋式发展项目将把G-模式导弹的重量减轻0.45千克。计划采取的措施包括:对发射管组件进行减重改进;去除电池冷却装置(BCU)和气体管路,代之以轻型外挂电池(EBU);采用轻型CLU。

轻型CLU项目始于2013年,目标是将现有系统6.345千克的重量减少40%,并根据用户反馈的需求,进一步开发先进技术改进CLU。改进内容包括使轻型CLU具有网络化能力,可共享态势和目标信息;通过软件、硬件和算法升级,增强系统的目标打击能力。这些改进可使系统在2050年发展路线图内不断提升能力。JJV公司还将为系统增加GPS,并考虑添加远目标定位器(FTL),使未来系统的性能超越CLU。JJV公司也可能会集成更加现代化的传感器,用于替代目前的长波红外传感器,但方案还没有最终确定。

目前,美国陆军对于“标枪”2500米的射程没有更高的需求。因为“标枪”导弹在大多数作战环境中,射程已经达到4000米。但JJV公司表示,尽管“标枪”在实战中的射程已达到了4000米,其还将会继续提高系统的射程,因为在国际方面,对于“标枪”有一些车载方面的需求,如澳大利亚“陆地”400项目,他们希望射程能够更远,达到4000米。

(编辑/栀子)