敦煌莫高窟第285窟北壁供养人像和供养人题记

2016-03-02石松日奈子著筱原典生于春

石松日奈子 著 筱原典生 于春 译

内容摘要:敦煌莫高窟第285窟(西魏)的营造过程,历来有两种解释:其一是窟内的塑像和壁画统一规划制作,各壁面的造像内容相互关联;其二是按照西壁→南壁和天井→北壁和东壁的顺序依次制作,由于施工途中计划改变,导入了新的构思和中原风格等壁画样式。笔者赞同后者之说。通过对北壁壁画的图像、样式、画技、材料、色彩、供养人像的构成和服装、供养人题记等进行详细分析,认为七幅壁画由四个不同的画家团队绘制。七幅说法图是汉族和胡族的混血家族集团成员的小规模供奉。第285窟可能是原本作为僧人修行场所的莫高窟,对在家信徒开放供奉的初例。

关键词:莫高窟第285窟;供养人像;题记;北方系胡服;西方系胡服

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-0012-14

Abstract: There are currently two prevailing interpretations on the process of construction of Mogao Cave 285 in Dunhuang dated to the Western Wei period. One is that all sculptures and paintings in the cave were produced under a consistent plan and that the sculptures and paintings on each wall represent interrelated subjects. The other is that decorations of the cave were first made on the west wall, next on the south wall and ceiling, and lastly on the north and east walls, and that some change was made in the original plan to introduce new ideas and painting styles from the Central Plains. Supporting the latter interpretation, the author of this article thoroughly examines the paintings on the north wall, including the styles, techniques, materials, way of applying pigments, composition of donors, clothing, and Chinese inscriptions added to the images, and considers that the seven preaching scenes painted on the north wall were completed by four different groups of painters. The author further observes that the seven preaching scenes could be small-sized donations offered by some various families of Chinese and non-Chinese Hu and regards Cave 285 as one of the early cases in which the Mogao Caves- hitherto a place reserved exclusively for monks practices- were opened to lay believers.

Keywords: Mogao Cave 285; donor figures; inscriptions; non-Chinese costumes from the north; non-Chinese costumes from the west

一 第285窟的研究焦点

以第285窟的结构和佛像、壁画为中心,在图像、样式、题材出处和释读等方面已有丰硕成果。然而,石窟营造事业离不开发愿、奉献之人,佛像或石窟中经常出现他们的形象,即所谓“供养人像”。敦煌莫高窟从五胡十六国时期以来持续营造约一千多年,留下了汉、鲜卑、吐蕃、回鹘、党项、蒙古等多个民族的供养人像。

本文讨论的第285窟营建于西魏时期(6世纪前半叶),是莫高窟早期佛教艺术之代表,其造型和内容在莫高窟492个洞窟中出类拔萃。该窟存在许多不可思议之处,如西壁(正壁)造清瘦的着中国式袈裟如来像和菩萨像,四周壁上却有多面多臂和象头等印度教众神,窟顶部飞翔着中国的神仙和灵兽。这里到底是佛教世界,印度教世界,还是中国的神话世界?另如,南壁和北壁的壁画在构图和题材方面不对应,色彩和画风也不相同。北壁和东壁(前壁)风格较相似,画着中国式袈裟的佛和菩萨像,附供养题记和供养人像。北壁题记中出现“大统四年(538)”“大统五年(539)”等西魏年号,为判断该窟时代提供了依据。但这些题记仅为小型说法图之记载,不能代表整个洞窟的营造时间。总的来说,该窟缺乏统一的制作规划。

宿白先生将壁画分为三部分,推测了其营造过程:首先,绘制赭色地的西壁壁画;其次,绘制白色地的窟顶和南壁;其后,制作白色地的北壁和东壁。自开凿至完工,约与北魏王室东阳王元荣任瓜州刺史统治敦煌的时期相当[1]①。

秋山光和先生支持宿白说,认为浓红色地是中亚和克孜尔石窟的传统,营造次序是“西壁”→“南壁和窟顶”→“北壁和东壁”,此外,他推测:“大统四、五年,新的供养人出资重绘北、东壁。”[2]

田口荣一先生进行现场调查后认为:“住居在敦煌的掌握西域样式的画家”绘制了西壁,来自中原的画家绘制了北壁和东壁,其他画家绘制窟顶和南壁。他还认为:“南、北、东各壁画,是受到元荣从洛阳带来的中原文化、风俗及绘画样式的积极影响之产物。”他强调了中原样式的影响,并推测:完成壁画至少需要近十年时间。田口将北壁上层的七幅说法图分为三个类型,认为首先制作了第七区,之后在大统四至五年间依次完成第六区、第五区、第四区、第三区,最后完成了第一、二区(第一、二区画家制作东壁壁画)。田口认为元荣写经中包括本窟所描绘壁画的主题,推定元荣参与了窟内壁画主题的选定,暗示第285窟为元荣及其家族所营造[3]。

最近,有学者提出新见解,认为第285窟北壁供养人里出现了胡人,西壁的印度、伊朗因素是由粟特人或哒人带来的[4-5]。

鉴于此,本文拟详细考察第285窟北壁七幅说法图的供养人像和供养人题记,以探讨北壁制作情况及莫高窟此类供养的出现和意义。

二 作为禅定窟的第285窟形制及内容

第285窟左右壁各设四个“禅定窟”,或称“僧房窟”,其为佛教修行者进行禅定(禅观)而设。西(正)壁左右各开一龛,内置披覆头衣的禅定比丘塑像,表明了本窟的“禅定”主题[6-7]{1}。中央佛龛内主尊为如来倚坐像,披中国式袈裟,胸口系带。龛内左右残存胁侍菩萨塑像下半身,均着大袖汉服,着履。以往的研究中没有该主尊尊格的明确见解。北朝时期莫高窟主尊多塑造如来倚坐像,一般认为是释迦牟尼或弥勒。但本窟主尊为着中国式佛衣的如来像(西魏时期的第288窟和第429窟亦相同),这种现象不见于北魏以前的莫高窟,一般认为这是西魏出现的新样式。西壁的印度风格的壁画已有诸多研究[8-9],但尚未揭示壁画与本窟主题“禅观”到底有什么关系。虽然很难理解为何将中国式风格塑像、顶部壁画与浓厚印度色彩的西壁壁画组合为一体,但西(正)壁胁侍菩萨像的天衣衣端绘壁画,由此可以判断:西壁的塑像和壁画应为同时制作的。

关于窟顶部绘制的中国式神仙和灵兽交错的壁画,很难解释其与禅观的关系。但窟顶四周下缘部绘制一圈禅定比丘像符合本窟的主题内容。

南(右)壁上层横长的壁面,绘制了画卷式的《五百强盗归佛因缘图》,最后的画面描绘了五百个强盗出家在山中修行的情景,他们与西壁禅定比丘塑像意义相同;中层在二僧房之间的墙面绘制《沙弥守戒自杀因缘图》和《婆罗门本生图》等,是守戒和求法等重要的修行主题。可见,南壁壁画符合禅定窟的内容。

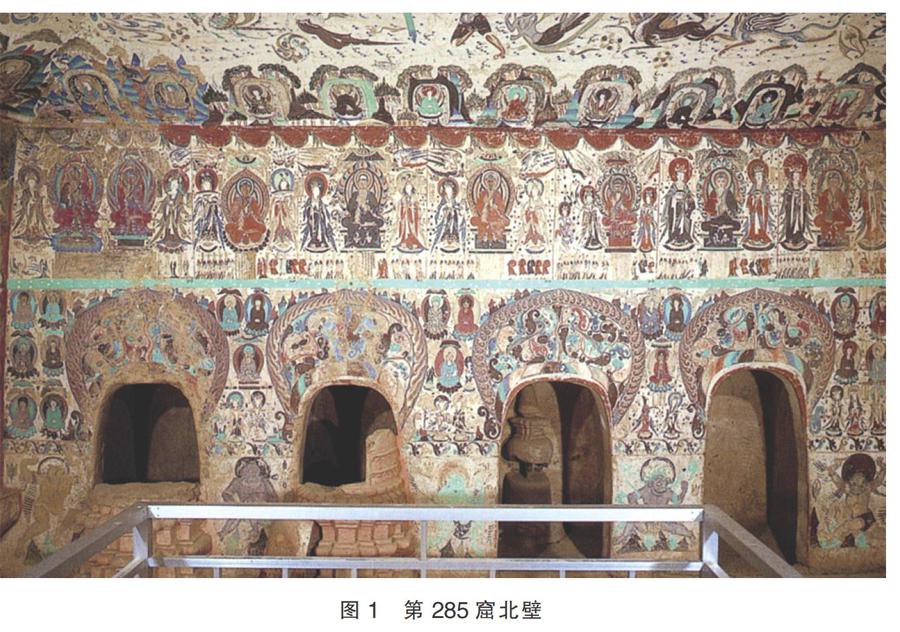

北(左)壁(图1)在紧贴僧房门楣上部的位置绘制水平方向绿色宽带,把壁面分为上下两部分。宽带下画小型佛坐像和菩萨立像,宽带上部绘制七幅说法图。这七幅说法图按照与窟门的远近,从外到里按顺序称作第一区至第七区。七幅说法图中,仅最靠内侧的第七区是二佛并坐像和胁侍菩萨像,其他六幅是由佛坐像和胁侍菩萨组成的三尊像。其中第三区右胁侍像外边加一尊跪坐的供养菩萨像。另外,绿色带线以下的佛坐像全部着通肩衣,而带线以上的七幅说法图佛坐像均为中国式佛衣,将袈裟末端搭在左臂,垂下很长衣摆,应该是受中原地区流行的新造像样式的影响。七幅说法图的造像题记都在台座中央,其左右为供养人列像和题名。七幅题记中有三件能确认尊名,即第一区的无量寿佛;第五区和第六区是过去佛中的第五拘那含牟尼佛和第六迦叶佛,与第一区的无量寿佛属于不同的系统。台座部有由比丘和比丘尼引导的供养人列像,手持香炉和花礼拜佛。当然,这些供养人与禅观可能无关。

东壁窟门左右绘制大型说法图,其样式与北壁七幅说法图同为中国风格。根据各造像的榜题,主尊为无量寿佛,左右是观世音菩萨、大势至菩萨、文殊师利菩萨和尊名不详的菩萨{2},其后侧有阿难、迦叶、舍利弗、目揵连四个弟子。东壁窟门上方画有三佛坐像,着通肩衣,与左右两侧大说法图之画风不同。该壁画周围残存切割的方形痕迹,与壁面略有脱离。此外,该三佛壁画背面(即窟门上方)有小室,小室内绘有西魏—北周时期壁画,可以推测:窟门部分的改造是在三佛壁画绘制完成之后进行的。

如上,观察第285窟的塑像和壁画,符合“禅定”主题的只有西壁禅定比丘塑像、窟顶下缘部禅定僧及南壁佛教故事图。关于西壁的印度神,有学者认为可用《大智度论》或《佛说灌顶经》进行解释,或者关注到北壁题记可能与哒人或粟特人等外国人参与营造有关,但其绘制在禅定窟里的必然性尚未说明。另外,窟顶神仙和灵兽等图像也见于第249窟顶部壁画。第249窟不是禅定窟,可见此类图像与禅定之间没有必然的联系。尤其是北壁七幅说法图和东壁两幅大说法图,它们不是禅定窟的绘画题材,应是在家信徒集团所奉献的。

故笔者认为,第285窟最初作为禅定窟开凿,但在营造过程中被北壁和东壁的供养人改变了主题。哒人或粟特人等外国人一开始就参与石窟营造的见解值得商榷。下文将研究北壁七幅说法图的供养人像和供养人题记,试图揭开供养人的真实面貌。

三 北壁七幅说法图的题记和供养人像

北壁说法图题记部分,发愿文居中,左右两侧供养人像均附有榜题,遗憾的是第三区和第七区的发愿文和供养人名漫漶无法辨认,其他区肉眼可确认之文字亦有限。北壁题记在1908年伯希和的调查记录{1}和陈万里[10]、谢稚柳[11]的相关著录等均予记录。笔者主要参考年代较早的伯希和调查记和东京文化财研究所的光学调查的最新报告{2},重新进行移录工作(参照资料《莫高窟第285窟北壁发愿文和供养人题记》;编者按:该资料译文略),将其内容总结归纳为表1。另外,东壁大型说法图也有榜题,台座部分有发愿文及供养人名,其与北壁的关系不容忽视,但因很多文字剥落无法辨认,此次考察中没有采纳。

(一)发愿文结构

第一区、第四区、第五区和第六区等四处发愿文尚能释读。其中第一区和第四区的发愿文结构基本一致,第五区现存内容也与之相同{1}。因此可认为:第一区和第四区发愿文有密切的关系,且与第五区也有一定的关联。第六区的发愿文与上述三处有差异:第一区和第四区的发愿文为“上为有识之类”,第五区为“仰为有识之类”;而第六区作“仰为七世父母所生母父”,更明确地表现出祖先崇拜。

(二)愿主

发愿文中记载的愿主,第六区是比丘“化”,第五区是比丘“惠遵”(供养人像中未表现惠遵形象,只有“比丘尼惠胜”像),由僧、尼主导营建;第一区和第四区的愿主分别为“滑黑奴”和“滑□安”,为在家信徒的奉献。

(三)尊名

能确认尊名的是第一区的“无量寿佛”、第五区的“拘那含牟尼佛”及第六区的“迦叶佛”。第四区尊名在伯希和到访时已不能释读,一般认为与第一区同为无量寿佛。其中,拘那含牟尼佛、迦叶佛是《观佛三昧海经》等经典记载的过去佛的第五佛、第六佛。第七区为二佛并坐像,应是《法华经》所讲的释迦牟尼佛和多宝佛并坐的场面。如此来看,北壁七幅说法图题材分别为:释迦牟尼、多宝二佛(第七区)、过去佛(第六区和第五区)、无量寿佛(第一区,第四区)。很明显,这样的组合不是建造之初统一规划的。

(四)纪年

第六区题记有“大代大魏大统四年岁次戊午八月中旬造”。邻接的第五区的发愿文,伯希和调查时因被后补的佛塔所盖住,只读了前半部。陈万里读为“大代……中旬造”[10]141,《敦煌莫高窟供养人题记》读为“大代大魏……八□中旬造”{2}。目前第五区题记部分墨迹虽已剥落,但“大代大魏”文字隐约可见,其与第六区可能为同一时期。第一区为“大代大魏大统五年五月廿日造讫”,第四区为“大代大魏大统五年五月廿八日”,基本属于同一时期。

可见,位于北壁靠里面的第五、六区为大统四年(538)八月,靠窟门的第一区和第四区是翌年大统五年(539)五月奉献的。但纪年只说明供养人的奉献时间,未必代表制作壁画的年代,这个问题将在后文进行详细讨论。

此外,以上四处纪年开头均为“大代大魏”。“魏”是鲜卑拓跋族的魏王朝(386—534),“代”是北魏建国以前的鲜卑拓跋族的国家名称。北魏平城时期的造像铭多出现“大代”,494年迁都洛阳以后多用“大魏”。“大代大魏”合并使用的例子很罕见。

(五)供养人像

供养人像在台座正中的发愿文两侧,男女各形成队列,面向中央,手持香炉和花等,表现供养主尊的场面(图2—7)。仅第五区左右侧均为女性,其余各区左方为比丘和男性列像,右方为比丘尼和女性列像。第七区和第四区没有比丘或比丘尼,均为世俗供养人像。

将男性和女性的供养人像分别安排是北魏以来流行的表现方式[12],从供养人之左右来看,是“男左女右”,符合以左为上的中国思想。这种布局多见于云冈和龙门等中原地区佛教石窟,莫高窟在北朝至隋、唐初出现。

第七区供养人像服装与其他六区有很大的差异。第七区的男性戴笼冠,穿曲领内衣和对襟大袖袍。女性为双髻,曲领内衣,对襟大袖上衣,穿缟裙。男女均为典型的汉服,尤其是女性像带华丽的盖膝(饰有三角形装饰的围裙状物),其布带条飘于后方。各像的衣服下摆向左右展开,有学者认为这种特意展开的衣摆是为体现高贵身份[13]。

与之相反,第一区至第六区的男供养人都是圆领(团领)筒袖长衣和裤子,即所谓的“胡服”。第二区供养人像腰间系双层带子,挂短剑和袋状(?)器物。第一、三、四、六区的领头男性披头巾状布条,其下端垂至肩膀。其后男性戴折沿帽,与领头人有明显的差异。

第二、三区领头的男性身后站双髻少年,第二区少年捧持一把长剑(可能是前面男性的剑)。第六区最后一人亦为双髻少年,其画像被挤到第五区交界处。第一区领头男性身后的男童头部短头发,分成中央和左右三绺,其余部分似剃光。该发型与第285窟南壁最西侧的二佛并坐像上方及左右两侧的裸体童子形飞天、西壁童子形鸠摩罗天相同,它应表现的是比双髻少年更年幼的男童。段文杰先生认为该发型是鲜卑族儿童发型,但并没有特别说明理由[14]。同样的发型见于库车克孜尔石窟壁画和库车出土舍利容器所描绘的裸体有翼天使像,说明该发型更有可能是中亚地区的儿童发型。

与胡服男性像相反,第六区至第一区的女性供养人均着汉式服装,着曲领内衣、对襟大袖短衣、缟裙,与第七区基本一致,但没有豪华盖膝,只有围裙状(或裹腰)的布条,缟裙下摆比第七区的女性供养人小。围裙状的衣服上端露于拱于胸前的双手上,下摆见于腰部。第二区领头女性身后绘有较小的双髻少女,第三区的七名女性供养人像最后三人也是双髻少女。

总之,世俗供养人的服饰、发型表现出其不同的族别、身份和年龄。列队里出现的儿童、少年、少女说明供养人可能是家族集团。

(六)供养人的题名

供养人像均附有长条形榜题,第六区、第五区、第四区、第二区和第一区的部分可释读。僧形供养人像名字前面加“比丘”或“比丘尼”。男性世俗供养人的名字前面加“清信士”“请信士”“信士”,女性世俗供养人像为“清信女”“请女”“信女”,意为佛教信徒。此外,年轻人加“息” “孙” “息女”等,表明与发愿主的亲属关系,由此可推测供养人为有血缘关系的家族集团。

第六区男性列像首位僧侣像是发愿主“比丘化”,其后的胡服像首位为“阴安归”,后面四人均为“阴”姓。末位少年(被挤入第五区)为“化息法和”,应是之前的“阴普化”之子。女性列像首位为“史崇姬”,后面五人名均为两字,可能只记名。

第五区供养人均为女性,右侧列队首位僧侣像为“比丘尼惠胜”,其余不明。第四区男性列队首位是“滑□安”,其次为“滑□”;女性列队首位是“丁爱”,第三位为“滑□□”{1},说明可能存在以“滑”姓为中心的供养集体。

第二区题名多处剥落,伯希和把男性列队首位僧侣像释读为“比丘昙珠之像”,目前勉强能认;根据《敦煌莫高窟供养人题记》,第二像为“请信士僧一”,女性像有“比丘尼”“请女”等文字。“请信士”“请女人”之“请”应为“清”字假借,这与第一区相同。

第一区男性列队第二位为“请信士滑黑奴”,第三位(男孩)是“孙昔海”{2}(滑黑奴的孙子),第四位是“请信士滑之”。第一区与第四区一样,是滑姓集团供养人。女性列队首位僧像为“比丘尼道容”(据伯希和报告),第二位是“请女阿□”,第三位及其后均为“息女”。“请”字使用与第二区相同,“息女”也见于第四区。