天门·天宫·兜率天宫

2016-03-02何志国

内容摘要:四川、陕北、河西本土汉晋以西王母为主神的天门图像、长江流域汉晋佛像和犍陀罗弥勒天宫等,促成了敦煌第275窟北凉弥勒天宫图像的出现,在敦煌北魏洞窟流行并影响云冈。中土早期弥勒天宫图像的形成是犍陀罗佛像与汉地西王母神灵信仰传统的契合,也是佛教艺术中国本土化的早期例证。

关键词:天门;汉晋佛像;敦煌第275窟阙形龛;弥勒天宫

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-0001-11

Abstract: The iconography of the Heavenly Gate as the abode of the Queen Mother of the West from the Han and Jin style in Sichuan, North Shaanxi, and Hexi regions, Buddhist images of the Han and Jin dynasties in the Yangtze River basin, and the Heavenly Palace of Maitreya in Gandhara together led to the creation of images portraying Maitreyas Tusita Heaven in Mogao Cave 275 of the Northern Liang dynasty. This new image was not only popular in the Northern Wei dynasty caves of Dunhuang, but also influenced the Yungang Grottoes. Early images of Maitreyas Heavenly Palace in the Central Plains derived from the convergence of Gandharan Buddhist sculptures and Chinese belief in the Queen Mother of the West and present some early examples of the Sinicization of Buddhist art in China.

Keywords: Heavenly Gate; Han and Jin Buddhist Images; niches in the form of a traditional Chinese gateway in Mogao Cave 275; Maitreyas Heaven Palace(Translated by WANG Pingxian)

我国早期石窟的开凿自然是受到印度影响的结果,但是,已有学者注意到早期石窟中存在的本土因素。例如,王洁和赵声良注意到敦煌第275窟出现阙形龛,他们敏锐地意识到它与东汉时期的“天门”有关:

在四川的另一件画像砖上,阙门的上方还刻有“天门”字样,表明当时人们的一种升仙思想。以人间的阙来象征天国之门。那么,在佛教艺术中以阙来象征佛国世界,可以说是把中国传统建筑形式与外来佛教思想相结合的表现。[1]①

该观点对于认识佛教艺术中国的本土化具有重要意义。不过,从出现“天门”图像的东汉晚期(约150—220)到北凉(421—439),在这200余年间,“天门”图像演变轨迹和途径如何,中国本土传统的“天门”图像如何与外来佛像结合,又怎样在敦煌于北凉时期形成独具特色的弥勒菩萨兜率天宫②,本文拟对此进行初步探究,以就教于同行。

一 东汉天门图像的类型和特征

大约从东汉中晚期开始,四川、重庆地区出现以西王母为主神标志的“天门”图像。重庆巫山土城坡南东井坎出土一件圆形鎏金铜牌(B1),构图用横栏分成上下两部分,上部西王母坐龙虎座,戴胜着冠,头后有华盖;下部有双阙,阙由人字形门楣连接,其下纵列“天门”铭文榜题(图1)[2]。据统计,巫山铜牌标有“天门”榜题的共计发现6件[2]77-86[3-4]。此外,甘肃成县也出土“天门”铭文铜牌[5]。标有“天门”榜题的图式主要有三种:第一,如上面所举巫山土城坡南东井坎铜牌(B1);第二,巫山地区铜牌中,以重檐双阙为主体,阙中间有璧,上面有“天门”铭文(图2)[2]78;第三,四川简阳3号石棺上双阙由“一”字形门楣连接,门楣上方镌刻“天门”二字(图3)[6]。第一种天门图式最为完整,西王母作为主神高居天门之上方;第二种天门图式略去主神西王母,是双阙和璧的组合;第三种图式更简单,只有双阙,采用“天门”榜题加以说明。

张勋燎指出:

一件铜牌的画面本应包含三件铜牌的画面内容,有时可以省去其中一件或两件铜牌的画面内容,无论使用其中任何一件铜牌,它所象征的内容都是一样的。[5]150

因此,可以认为后两种图式是天门的简化表现形式。根据以上西王母、双阙和璧不同的组合图式,即使没有“天门”榜题,由西王母、双阙和璧等要素图像的组合,仍然可以在众多的汉代画像中辨识出天门图式。以上四川、重庆等地东汉天门图像的三种图式中的基本要素是:“西王母+双阙”或者“璧+双阙”。

陕北地区汉代画像石没有发现“天门”铭文榜题,根据四川、重庆地区东汉天门图像“西王母+双阙”或者“璧+双阙”的组合规律,同样也可以辨识出天门图像。

陕北米脂博物馆收藏一件东汉画像石。该石为左门柱,上方西王母坐于昆仑山上,其左右跪坐羽人和玉兔;西王母下方有重檐单阙,阙一侧站立拥彗门卒[7]。陕北画像石图像主要分布于门楣、门柱和墓门。按照陕北画像石的布局规律,一幅完整的画像在门楣、门柱上大体对称。因此,这件米脂画像石另一侧不存的右门柱,相应地上方应有东王公及侍从,下方也应为重檐单阙,由此组成“西王母、东王公+双阙”的天门图像。与此同时期的米脂党家沟和绥德画像石的相同位置中,西王母、东王公分别为鸟首人身、牛首人身的神灵所替代,他们坐在高台上,高台下即为双阙和门吏(图4)[8]。李凇已经敏锐地指出,绥德画像石双阙为“天门”[8]162-163。这两地画像石的细微区别是:绥德画像石门楣和外立柱菱形线穿璧的连璧图案,形成“鸟首人身、牛首人身+重檐双阙+连璧”的天门图式。陕北神木大保当东汉壁画墓M20也是这类天门图式[9]。鸟首人身、牛首人身神灵在陕北画像石地位颇高,有时取代西王母、东王公,位于天界之上。例如,神木大保当东汉壁画墓M18的门楣上面,鸟首人身、牛首人身分别坐于高台上,肩生羽翼,它们两侧各有圆形日、月,日中有三足乌,月中为蟾蜍,卷云穿插于鸟首人身、牛首人身和日、月之间,以表现天界[9]99-100。

进一步观察可以看出,四川、重庆与陕北天门图像存在着明显的地域差异:

四川、重庆西王母出现较早,西王母均为坐龙虎座的正面偶像形式,一直是天门图像中的主神[10];陕北则是西王母、东王公图像呈对称分布,尤其是鸟首人身、牛首人身取代前者,位于天门之上方,成为富于陕北地方特色的图像。因此,可以将东汉天门图像分为四川、重庆和陕北两大类型。第一大类型:四川、重庆“西王母+双阙”或者“璧+双阙”。第二大类型:陕北“西王母、东王公+双阙”“鸟首人身、牛首人身+双阙”或者“鸟首人身、牛首人身+双阙+连璧”{1}。

上述图像组合可归纳为“主神+双阙”“主神+璧”“璧+双阙”和“主神+双阙+连璧”四种图式。其中,“主神+璧”和“主神+双阙”影响到了汉晋佛像图式的形成。

二 从天门到天宫

——东汉天门图像对汉晋佛像的影响

四川茂汶出土的一件摇钱树枝叶,是西王母坐双兽座(龙虎座的变体)位于璧之上方,两侧有双阙,这是一幅更为完整的天门图像(图5)[11]。值得注意的是,这种西王母位于璧上的构图特征对于刚刚进入长江上游的初传佛像产生了影响,使外来佛像进入天门图像中,也在一定程度上影响到长江下游地区吴晋时期的魂瓶。

(一)长江上游天门图像对佛像的影响

四川安县、资阳和陕西城固的东汉中、晚期摇钱树枝叶出现佛像,坐于璧形之上方,璧下侧向外伸出一龙(图6)[12]。这与上述茂汶摇钱树西王母枝叶与璧的构图非常相似,但佛像两侧双阙消失。这三例佛像占据了摇钱树枝叶原本属于西王母的位置,可见佛像被视为西王母那样的主神。这反映出刚刚传入中国的佛像,就已经开始挤占传统西王母主神的位置。

西王母坐龙虎座是长江上游地区西王母图像的造型特点。值得注意的是,龙虎与璧的组合,也出现在彭山东汉晚期陶座佛像之下。彭山陶座贴塑一坐佛,头上有束发式螺髻,身穿通肩袈裟,右手施无畏印,两侧站立二胁侍;坐佛下方有一璧,左龙右虎(图7)[13]。该龙虎与璧组合的现象颇有意味。龙虎一般为西王母坐骑,璧寓含天门{1}。符合上述“主神+璧”的图式。由此,佛像虽然取代了西王母,亦蕴含其主神功能。

(二)长江下游地区吴晋魂瓶佛像天宫的形成

长江下游地区吴晋时期流行魂瓶佛像,出现佛像与双阙的组合。例如,江苏吴县狮子山3号墓(图8)和南京甘家巷魂瓶,一尊佛像坐于楼阁建筑前面的双阙中间;金华魂瓶,一尊佛坐于双阙之中,两侧站立吹乐胡人;上海博物馆收藏魂瓶,一尊佛坐于双阙之中二层重楼上面。这与长江上游东汉西王母位于天门的情况相似。另外,上虞魂瓶、丁宅乡魂瓶均一尊佛像位于阙身[14]。上述魂瓶佛像符合“神灵+双阙”的图式,因此,这很可能昭示佛像同长江上游的西王母一样居于双阙天门之上。与长江上游天门图像不同的是,吴晋魂瓶天门图像除了佛像之外,还有重楼建筑,双阙天门只是高层建筑的组成部分之一,其中还有飞鸟、异兽等,天门之上的图像内容比长江上游丰富了很多。与长江上游天门造型多为浮雕、线刻相比,魂瓶是立体雕塑,这类天门图像更为写实。

东吴赤乌十年(247),外来僧人康僧会抵达建业,设立建初寺传播佛教,他站在佛教的立场提出了“天宫”的概念。在回应吴主孙皓的暴戾和对佛教的不恭之时,他劝诫道:“行恶则有地狱长苦,修善则有天宫永乐。”[15]上述魂瓶佛像有的位于双阙之间或者之上。南京甘家巷出土的吴晋黑釉魂瓶,佛像甚至已经进入顶部上层的楼阁之中[14]66。这可能表明,包括佛像在内的天门(双阙)和楼阁建筑就是一座天宫。康僧会“设像行道”,使用佛像传播佛教。长江中下游地区东吴晚期佛像镜和魂瓶等陶瓷佛像的出现,与此有关[16]。很可能在康僧会“设像行道”宣扬的“天宫”观念的启发下,吴地工匠吸收了长江上游地区的天门(双阙)形象,将其与楼阁和庭院式等建筑组合在一起,再将佛像置于其中。因此,由佛像、双阙和高楼组成的新图像已非长江上游地区东汉“天门”图像可以概括,这是更为丰富、生动和具体的天宫图像。

上文提到,在长江上游,榜题“天门”的三种图式都有双阙图像,完整的天门系统图像包含西王母、璧和双阙等造型。这些图像既可以是整体,也可以拆解,各自组合以象征天门。在汉晋时期,天门图像在长江流域顺江而下传播时,天门图像的核心要素“主神+璧+双阙”表现了拆解和重组的趋势,佛像参与其中,替换主神西王母。在长江上游,吸收“主神+璧”的天门图式,安县、城固和资阳东汉中、晚期佛像替换西王母位于璧之上方,以璧代替双阙[11]192-222[17]。在长江下游,双阙造型被吴晋魂瓶吸收,佛像出现于其中。在传播过程中,随着时代的变化,长江上游的天门图像被拆解,只是部分地被长江下游所吸收,所接受的是“主神+双阙”的天门图式,增加了高楼等图像,使佛像所在成为天宫。

三 河西地区魏晋壁画墓的天门图像

在长江流域流行汉晋佛像的同时,河西地区佛教已经传入,敦煌悬泉出土东汉初期简牍出现了“小浮屠里”的记载[18]。西晋竺法护世居敦煌,从师西域取经,“自敦煌至长安,沿途传译”[15]33。但是,河西地区目前并没有发现这一时期明确的佛像。不过,魏晋壁画墓出现了受到来自陕北和四川、重庆地区影响的天门图像。

上文已提到,陕北画像石图像主要分布于墓门,墓室内较少。根据图像母题的固定分布,李凇将墓门画像布局细分为十个区域[8]136。实际上,十个区域内的图像并不完全固定,具有一定的随意性。从总体上看,陕北墓门画像呈纵向布局:门柱下方为博山炉或玄武,向上依次为门吏、天门、西王母、东王公或者牛首人身、鸡首人身,最上端的门楣两端为日、月,中间为墓主人或出行画面。其主题表现了墓主灵魂升天的愿望。河西魏晋壁画墓也具有画像主要集中于墓门(一般称为“照墙”)和纵向布局的特点。嘉峪关1号壁画墓,墓门砖券顶部以上为高耸的照墙,券顶上部有砖浮雕双阙,阙身分别有牛首人身、鸡首人身者。该墓出土的朱书陶壶有“甘□二□”字样,据认为是曹魏“甘露二年”(257)。墓室宴饮画像砖手持便面身穿汉式衣冠者,榜题“段清”,是为墓主[19]。可见,嘉峪关1号壁画墓,牛首人身和鸡首人身图像与双阙的组合,受到了陕北东汉天门图像的影响。

敦煌佛爷庙湾第133号西晋墓,照墙保存完整,题材最为丰富,完整的组合有利于了解其主题[20]。照墙券拱之上可分上、中、下三部分:下部主要为斗栱,斗栱中间为竖置象征西王母的“胜”。中部有九层,每层四幅,共计36块画像砖,内容丰富,有天马、羽人、四神等,其中包括位于自下而上第二层的“白象”画像砖(性质分析详后);郑岩将中部排列整齐有序的绘画内容称为“表格式”画像,认为它们代表了祥瑞的主题[21]。上部外侧为双阙,中有门扉,门扉之上小窗两侧分立牛首人身和鸡首人身像(图9)。下部的“胜”值得注意。“胜”在汉代是西王母头部两侧的装饰物{1},因此成为她的象征物,有时取代西王母而单独存在,在汉代画像中一般为横置,也有竖置。这类实例在四川东汉墓葬较为常见{2}。

砖室墓照墙是河西地区魏晋十六国壁画墓的重要特点。关于其性质,孙彦认为该地区的照墙“就是天门的另一种形制,是天国景象的写照”[22]。郑岩早就敏锐地注意到,河西魏晋壁画墓的照墙上双阙和楼阁及其装饰,受到关中东汉砖室墓和陕北东汉画像石墓的影响[21]161-163。但是,孙彦以河西地区东汉中期已出现照墙、洛阳西汉空心砖墓已出现“门阙图”为由,对此持否定态度[22]58-59。该观点值得商榷。洛阳西汉画像门阙与车骑、人物组成生活画面,在其他地区汉代画像中较为常见,并不能确定它与天门的必然联系。汉晋时期阙形建筑造型和图像较为常见,阙在很多地方是单纯的建筑形态或是建筑的组成部分,不能随意将这些阙形图像指称为天门。张勋燎指出:“阙有多种,未必阙形图像皆为天门。汉墓双阙图像之是否为天门,除与西王母伴出或带榜题外者,当根据相关材料慎重审定。”[5]151只有双阙和西王母等神灵组成的图像才可称为天门。

郑岩注意到敦煌佛爷庙湾133号墓的照墙的砖雕内容,他以西王母标志“胜”为突破口,解释这是河西地区最早的升仙题材。他已经注意到该照墙最上端外端为双阙,指出中间的假门是“汉代画像中常见的天门”[21]153-158。其实,从前面四川、重庆发现标有“天门”的榜题来看,双阙才是敦煌佛爷庙湾133号墓照墙“天门”的主要图像特征。另外,代表西王母的“胜”和双阙的组合在四川泸州16号石棺,合江23、31号石棺,重庆璧山1号石棺两侧和挡头均有发现,还与连璧组合[23]。“胜”与双阙的组合出现在河西魏晋墓中,表明这是受四川、重庆地区东汉天门图像的影响。在陕北地区,天门图像的特征是双阙与牛首人身和鸡首人身图像的组合,这在东汉时期其他地区的画像中罕见。因此,河西魏晋壁画墓的照墙上出现牛首人身和鸡首人身图像,应当是受到陕北东汉画像的影响。

综上所述,河西地区魏晋墓天门图像是融合了四川和陕北天门图像的结果,为敦煌石窟北凉时期第275窟阙形龛的出现提供了图像来源。

当然,河西地区魏晋壁画墓天门图像与四川和陕北也存在着差异:河西缺乏四川、重庆鎏金铜牌那种由西王母与双阙、璧与双阙组合的天门图式,也缺乏画像石棺和连璧图像;河西天门图像虽然与陕北更接近一些,但是,砖室墓高耸的照墙却是河西特色,并且照墙的图像内容比陕北墓门更为丰富,如伯牙弹琴、射虎骑士、力士、天马、熊、鸟、神兽等题材。这些差异是时过境迁的结果。四川和陕北东汉天门图像传入河西地区后,这些母题被当地工匠消化吸收和改造,形成新的天门图像,但是仍然保存了汉地天门图像的内涵——死者灵魂升天观念。之所以如此,与当地雄厚的汉文化积淀有关。从西汉开始,汉武帝在河西地区设置敦煌、张掖、酒泉、武威四郡,屯兵于此。魏晋延续,前凉和西凉政权为汉人所建,大量汉人和汉文化聚集于此,这是该地区吸收天门图像的基本前提{1}。不仅如此,河西地区魏晋壁画墓的天门题材更为丰富,具有较强的包容性,除以上内容外,还包括零星出现的佛教题材。

敦煌佛爷庙湾西晋墓7块画像砖上绘有大象,象身上涂以白彩。报告认为是“带有佛教色彩的瑞兽”[20]43-44。郑岩不以为然,认为大象是商周、两汉以来中国本土的题材[21]168。大象其实是中国和印度古代常见的题材,但如何区分二者,应从文化特征入手。僧祐《弘明集》引汉魏牟子《理惑论》:佛“生于天竺,假形于白净王夫人,昼寢,梦乘白象,身有六牙,欣然悦之,遂感而孕”[24]。张晏《魏略·西戎传》“临儿国”条:“浮屠,太子也。……始莫邪梦白象而孕。”[25]东汉《杂譬喻经》卷上:“昔雪山有白象王,身有六牙,生二万象。”[26]西晋竺法护译《普曜经》卷1载,菩萨降生母胎“象形第一,六牙白象”[27]。从上述文献来看,“六牙白象”象征释迦太子降生无疑。考古发现则有所不同,“白象”和“六牙”是分别表现的。明确为“白象”的除了敦煌佛爷庙湾西晋墓,就是内蒙古和林格尔东汉壁画墓“仙人骑白象”榜题和图像[28],但是,这些白象并无六牙。另外,江苏徐州和山东滕县东汉画像石发现3例六牙象[29-30],其表面却没有发现涂有白彩或题记[31],故只能稳妥地称其为“六牙象”,而不能叫“六牙白象”。不过,所谓“白色”和“六牙”特征确实为普通大象所不具备,正因为它是神异标志,才如同佛陀“三十二相”那样被载入佛典。因此,戴春阳对敦煌佛爷庙湾西晋墓白象图像是“佛教文化的重要象征和特定标志”的判断,不无道理[32]。

四 从天门到弥勒天宫

——敦煌北凉第275窟阙形龛图像

敦煌第275窟南壁和北壁上方各有两个阙形龛。各龛双阙用砖砌成,突出于壁面,阙两面对称,分别一大一小,为子母阙,母阙高耸,子阙较低,在两个子母阙高度之间由屋顶连接,阙顶和屋顶均为五脊;阙身以红、蓝、黑色为地,绘制图案,阙上部以白色为地,斗栱、椽枋和檐口绘以红色。交脚弥勒菩萨坐于两阙之中的方座上面,头后有圆形项光,背有倒三角形靠背,两侧有执拂天人,头顶有三面日月宝冠,上身半裸,胸佩璎珞,披帛绕颈后经两臂下垂,下穿短裙,交脚赤裸(图10)。

(一)敦煌第275窟阙形龛特征

第275窟阙形龛形状、所处位置以及与弥勒菩萨的组合图式三方面,均具有汉晋文化特征。

首先,阙形龛形状与四川成都、大邑出土东汉画像砖模印双阙形制非常相似(图11),但后者阙中有门,一侧门开,阙之间以飞阁连接。第275窟阙形龛无门,其位置被方座之上的交脚弥勒菩萨取代,飞阁被五脊顶所代替,以突出弥勒菩萨的主神位置。四川东汉画像砖为模印浮雕,而敦煌阙形龛为影塑,并施彩绘,继承了本地魏晋壁画墓的雕塑传统。此外,第275窟阙形龛朱绘斗栱、椽枋和檐口的特征也是汉晋的传统。《德阳殿赋》:“朱阙岩岩,嵯峨概云。”[33]《吴都赋》:“朱阙双立,驰道如砥。”[34]

其次,阙形龛所处的位置:敦煌第275窟南、北两壁四个阙形龛均位于壁面上端,其下有三层图像,依次为佛传和本生故事、供养人、三角形垂帐纹。第275窟阙形龛均位于壁面上端的特征,是沿袭了东汉陕北天门尤其是河西地区魏晋壁画墓天门位于上端的传统。同样,敦煌“北魏的洞窟中出现17座阙形龛,在壁面有上下层佛龛时,通常阙形龛都出现在上层”[1]26。这说明阙形龛象征天国,是汉晋天门图像传统影响所致。正如赵声良指出:

敦煌石窟中以阙来象征弥勒所居的兜率宫,阙形龛中的交脚菩萨就是指居于兜率天宫中的弥勒菩萨。[35]

当然,阙形龛是汉式“兜率天宫”。

此外,第275窟为盝形顶(即覆斗形顶),顶部为长方形,残损,结构不甚清楚,四披雕刻椽枋尚存部分。这种顶饰特征在四川三台县郪江东汉崖墓较为常见。例如,柏M1中室左侧室顶部为盝形,长方井字形天花枋分隔成三部分,中间雕刻成竹形架帐,两端刻叠涩式藻井,藻井中央刻一圆形,均绘以红色,表现日、月;顶部竹架帐和椽子也涂成红色(图12)[36]。可见,敦煌第275窟盝形顶结构受到了东汉建筑的影响。如果第275窟盝形顶保存完好时也雕刻日、月以象征天空的话,那么,把紧靠顶部的阙形龛理解为“兜率天宫”就顺理成章了。

再次,第275窟阙形龛与弥勒菩萨的组合图式继承了东汉以来各地天门图像的主要特征。如上文所述,东汉以来各地天门图像主要特征为:四川、重庆是“西王母(胜或璧)+双阙”图式,陕北是“牛首人身和鸡首人身+双阙”图式,嘉峪关1号墓是“牛首人身和鸡首人身+双阙”图式,佛爷庙湾133号墓为“胜+双阙+祥瑞(包含白象)”图式。

佛像传入中国后,开始代替西王母主神进入天门,在长江上游东汉摇钱树形成“佛像+璧”图式,长江下游吴晋魂瓶是“佛像+双阙”图式。

上述天门(或天宫)图像的核心特征是,双阙作为天门的形象标志,西王母、佛像等神灵是天门的内涵象征所在{1}。敦煌第275窟阙形龛的图式继承了这个传统,又有变化。具体而言,第275窟阙形龛是“弥勒菩萨+双阙”图式,与长江下游吴晋魂瓶“佛像+双阙”图式最为接近,但后者楼阁式建筑雕塑、胡人、乐舞和飞鸟等已经消失。

(二)敦煌第275窟弥勒造像的佛典依据和犍陀罗艺术来源

当然,敦煌第275窟弥勒造像题材来源于佛典,造像特征来源则与犍陀罗艺术有关。

刘宋沮渠京声译《观弥勒菩萨上生兜率天经》云:

今于此众说弥勒菩萨摩诃萨阿耨多罗三藐三菩提记。此人从今十二年后命终,必得往生兜率陀天上。尔时兜率陀天上,有五百万亿天子……以天福力造作宫殿,各各脱身栴檀摩尼宝冠。

…………

若有往生兜率天上,自然得此天女侍御。亦有七宝大师子座,高四由旬,阎浮檀金无量众宝以为庄严。座四角头生四莲华。……一一宝出百亿光明,其光微妙化为五百亿众宝杂花庄严宝帐。时十方面百千梵王,各各持一梵天妙宝,以为宝铃悬宝帐上。时小梵王持天众宝,以为罗网弥覆帐上。尔时百千无数天子天女眷属,各持宝华以布座上,是诸莲花自然皆出五百亿宝女,手执白拂侍立帐内。持宫四角有四宝柱,一一宝柱有百千楼阁。……尔时十方无量诸天命终,皆愿往生兜率天宫……时兜率陀天七宝台内摩尼殿上师子床座忽然化生,(弥勒)于莲华上结加趺坐……其天宝冠有百万亿色,一一色中有无量百千化佛。诸化菩萨以为侍者……弥勒眉间有白毫相光,流出众光作百宝色。三十二相一一相中有五百亿宝色,一一好亦有五百亿宝色,一一相好艳出八万四千光明云。与诸天子各坐花座。[37]

与上述佛典记载完全相同的弥勒兜率天宫图像迄今尚未发现,但是,借助佛典的描述仍然是我们判断弥勒形象和弥勒天宫图像的重要依据。最早的弥勒形象和弥勒天宫图像发现于犍陀罗和迦毕试地区。宫治昭总结这两处“兜率天上的弥勒菩萨”有三种图式:其一,华盖之下,右手掌心向内、左手持水瓶的交脚倚坐,有游牧民供养者及天人;其二,在有华盖的狮子座上结跏趺坐,右手作施无畏印,左手持水瓶,四周天人;其三,拱形及梯形龛内结转法轮印,交脚倚坐,四周天人[38]。

炳灵寺第169窟第6、12号龛(420)壁画出现最早的弥勒菩萨形象和榜题铭文,还有单尊交脚弥勒像[39]。但是,这座早期石窟利用了天然溶洞,造像布局随意,无法判断是否存在弥勒兜率天宫图像。

敦煌第275窟阙形龛中的交脚弥勒菩萨两侧有执拂天人,其中,南壁交脚弥勒菩萨肩部两侧绘高举白色拂尘的“宝女”[35]74,与《观弥勒经》“手执白拂侍立”记载一致。迦毕试“兜率天上的弥勒菩萨”也为交脚坐,两侧有天人手持拂尘浮雕。不过,弥勒菩萨外面为拱形或梯形龛,龛下为立柱。拱形或梯形龛是采用古印度建筑表示兜率天宫。敦煌第275窟采用阙形龛表示兜率天宫的形式与其不同。

但是,肥冢隆认为除了敦煌第275窟主尊为弥勒菩萨外,包括阙形龛在内的所有交脚菩萨均为供养者。其主要依据是,只有第275窟主尊宝冠有化佛,与《观弥勒经》“其天宝冠有百万亿色,一一色中有无量百千化佛”记载相合,因此才能比定为弥勒菩萨[40]。此说较为片面,因为佛典记载与造像并不完全一致。例如,上述第275窟阙形龛交脚弥勒菩萨肩部两侧绘手持白色拂尘,与佛典相合;然而在第275窟主尊背后就没有,我们不能因此否定主尊是弥勒菩萨。最重要的是,第275窟阙形龛继承了中国本土自从东汉以来“主神+阙”的组合方式,通过中国本土阙形(天门)与外来佛像相结合的图式,构筑了崭新的特定空间——天宫,规定了其中的交脚弥勒为主尊的属性。另外,根据与佛典记载相符的某些相关图像细节,如白色拂尘,可以认定阙形龛主尊为上生弥勒菩萨。

五 结 论

敦煌第275窟阙形龛的形成,具有中国本土深厚的汉晋文化来源。东汉以来各地天门图像主要特征与变化可归纳为:四川、重庆是“西王母(胜或璧)+双阙”图式,陕北是“牛首人身和鸡首人身+双阙”图式,嘉峪关1号墓是“牛首人身和鸡首人身+双阙”图式,佛爷庙湾133号墓是“胜+双阙+祥瑞(包含白象)”图式,长江上游东汉佛像是“佛像+璧”图式,长江下游吴晋佛像是“佛像+双阙”图式,敦煌第275窟阙形龛佛像是“弥勒菩萨+双阙”图式。天门图像的核心特征是,双阙作为天门的形象标志,西王母主神等是天门的内涵象征所在。

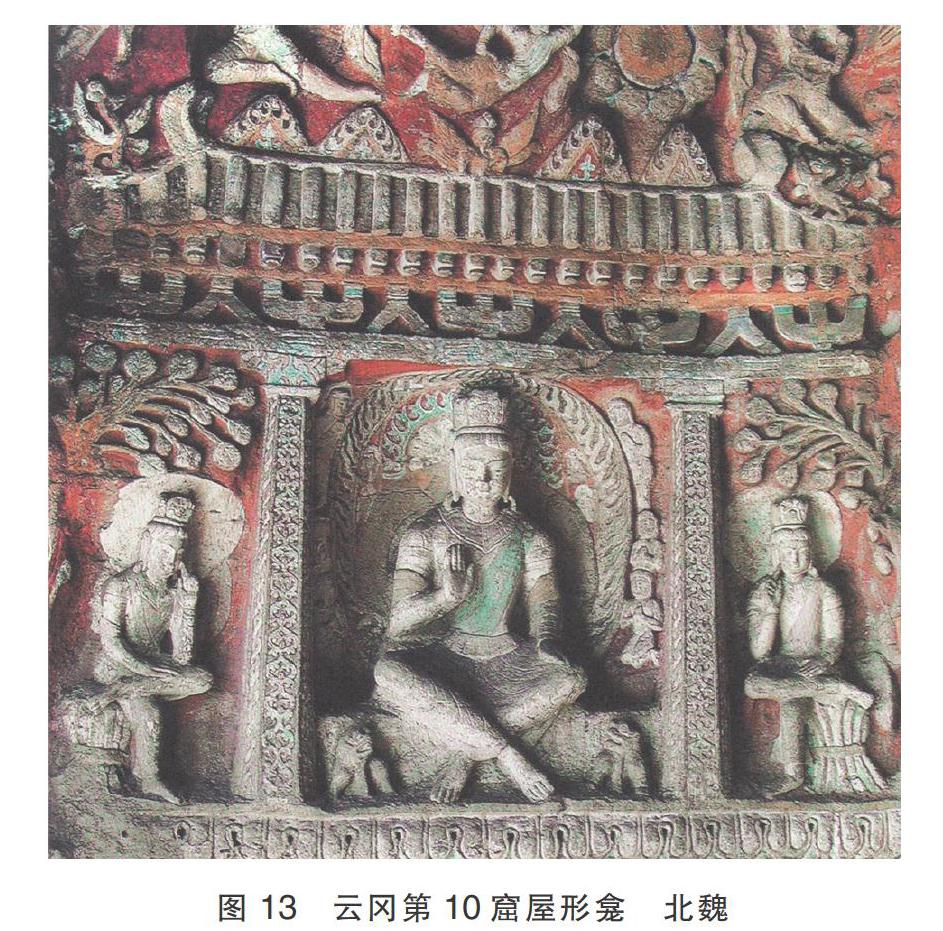

宿白认为敦煌第275窟阙形龛与云冈第9、10窟“更鲜明的汉式建筑特点的殿堂式佛龛”相似,由此指出这是敦煌第275窟受云冈二期影响而开凿的因素之一,敦煌第275窟等早期洞窟开凿年代在太和八年(484)至十八年之间(494)[41]。但是,王洁、赵声良认为,云冈“殿堂式佛龛”是屋形龛,与阙形龛性质不同[1]27。通过上述东汉天门图像的演变,到河西地区魏晋天门图像的形成过程的分析,可知敦煌第275窟开凿年代为北凉时期的可能性更大[42]。云冈第9、10窟不仅与敦煌第275窟阙形龛性质不同,而且,两者造型结构差异较大。例如,云冈第10窟前室西壁上层屋形龛的造型结构,是自下而上由立柱、斗栱和屋顶组成屋形龛,也称为“殿堂式佛龛”。这种屋形龛很可能由敦煌阙形龛演变而来。具体而言,在云冈第9、10窟“殿堂式佛龛”中,敦煌阙形龛的双阙消失,中部屋形顶扩大,增加立柱、斗栱,形成大开间的屋形龛,龛内除了居中的交脚弥勒,两侧分别增加半跏思惟胁侍菩萨(图13)。宫治昭指出,云冈第10窟前室西壁上层交脚弥勒与两侧半跏思惟胁侍菩萨的组合,原型来自于迦毕试[38]261-262。

赵声良等指出,敦煌早期石窟顶部是表现佛教天国的地方:

在北凉第275窟就已出现了以汉式城阙的形式表现弥勒所居的兜率天宫。按中国古代礼制,阙是规格很高的建筑,通常用于天子的宫门。以阙表现天宫,反映了古代中国人对佛教天国的理解。

他们还注意到西魏第249窟覆斗形顶除了表现佛教须弥山外,还描绘了西王母、东王公等中国传统题材,他们由此认为,这:

反映了古代中国对天、对宇宙的认识观念与印度传来的宇宙观交融的现象[43]。

不仅如此,敦煌北凉和北魏石窟两侧墙壁上端开凿阙形龛以表现弥勒上生兜率天宫,是表现中、印天国观念融合的另一种方式,而且在敦煌石窟中出现最早。另外,我们注意到河西地区壁画墓对敦煌早期石窟的影响存在阶段性和滞后的现象:魏晋壁画墓的双阙天门图像,影响了敦煌第275窟和其他北魏石窟阙形龛的形成,阙形龛在北魏以后消失;酒泉十六国墓的西王母、东王公图像则影响了敦煌西魏第249窟。其原因耐人寻味。

因此,魏晋十六国的佛教“天宫”图像实际上是中印观念交融的结果,即汉代以来的天门观念与外来佛教天宫观念相结合,导致最早在长江下游吴晋魂瓶出现佛像“天宫”,然后在敦煌第275窟阙形龛出现弥勒兜率天宫。概言之,敦煌的阙形龛弥勒天宫图像的形成,是外来弥勒天宫与汉晋天门图像的契合,它成为印度佛教艺术中国本土化的早期重要例证。

参考文献:

[1]王洁,赵声良.敦煌石窟北朝佛龛形式初探[J].敦煌研究,2006(5):26-27.

[2]重庆巫山县文物管理所,中国社会科学院考古研究所三峡工作队.重庆巫山县东汉鎏金铜牌饰的发现与研究[J].考古,1998(12):81.

[3]武汉市文物考古研究所,巫山县文物管理所.重庆巫山土城坡墓地Ⅲ区东汉墓葬发掘报告[J].江汉考古,2008(1):37-59.

[4]重庆市文物考古研究所,武汉市文物考古研究所.重庆巫山县神女路秦汉墓葬发掘简报[J].江汉考古,2008(2):46-65.

[5]张勋燎.重庆巫山东汉墓出土西王母天门画像棺饰铜牌与道教:附说早期天师道的主神天帝[G]//安田喜宪.神话:祭祀与长江文明.北京:文物出版社,2002:146-170.

[6]内江市文管所,简阳县文化馆.四川简阳县鬼头山东汉崖墓[J].文物,1991(3):20-25.

[7]康兰英,朱青生.汉画总录:3:米脂[M].桂林:广西师范大学出版社,2012:224-225.

[8]李凇.论汉代艺术中的西王母图像[M].长沙:湖南教育出版社,2000:163.

[9]陕西省考古研究所.陕西神木大保当汉彩绘画像石[M].重庆:重庆出版社,2000:115-121.

[10]何志国.论汉代西王母图像的两个系统:兼谈四川西王母图像的特点和起源[J].民族艺术,2007(1):93-101,108.

[11]何志国.汉魏摇钱树初步研究[M].北京:科学出版社,2007:57-58,260,图12-7.

[12]何志国.早期佛像研究[M].上海:华东师范大学出版社,2013:71-110.

[13]南京博物院.四川彭山汉代崖墓[M].北京:文物出版社,1991:36-38.

[14]贺云翱,阮荣春,刘俊文,等.佛教初传南方之路文物图录[M].北京:文物出版社,1993:图66,85,95-96、98,101.

[15]慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注.北京:中华书局,1992:17.

[16]何志国.奈良赤城古坟出土铜镜佛像及其来源探微[J].民族艺术,2009(2):100-104.

[17]四川省文物考古研究院,资阳市雁江区文物管理所.资阳市雁江区狮子山崖墓M2清理简报[J].四川文物,2011(4):10-23.

[18]王裕昌.敦煌悬泉置遗址F13出土简牍文书研究[J].考古与文物,2011(4):77-80.

[19]张宝玺.嘉峪关酒泉魏晋十六国墓壁画[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2001:5-16.

[20]戴春阳.敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓[M].北京:文物出版社,1998:37.

[21]郑岩.魏晋南北朝壁画墓研究[M].北京:文物出版社,2002:155-156.

[22]孙彦.河西魏晋十六国壁画墓研究[M].北京:文物出版社,2010:78.

[23]高文.中国画像石棺全集[M].太原:三晋出版社,2011:321-324,357-358,371-372,385-387.

[24]僧祐.弘明集[M].上海:上海古籍出版社,1991:1-2.

[25]陈寿.三国志:魏书:乌丸鲜卑东夷传[M].北京:中华书局,1982:859.

[26]佚名.杂譬喻经[M]//大正藏:第4册.台北:新文丰出版公司,1983:504.

[27]佚名.普曜经[M]//竺法护,译.大正藏:第3册.台北:新文丰出版公司,1983:488.

[28]俞伟超.东汉佛教图像考[J].文物,1980(5):68-77.

[29]徐州博物馆.徐州汉画像石[M].南京:江苏美术出版社,1985:图91.

[30]滕州市汉画像石馆.滕州汉画像石精品集[M].济南:齐鲁书社,2011:83.

[31]史岩.中国雕塑史图录:一[M].上海:上海人民美术出版社,1983:图442.

[32]戴春阳.敦煌西晋画像砖中白象内涵辨析[J].敦煌研究,2011(2):59-69.

[33]李尤.德阳殿赋[M]//欧阳询.艺文类聚:卷62.江绍楹,校.上海,上海古籍出版社,1965:1122.

[34]左思.吴都赋[M]//严可均.全上古三代秦汉三国六朝文.北京:中华书局,1958:1885.

[35]赵声良,等.敦煌石窟艺术史:十六国北朝:上卷[M].北京:高等教育出版社,2014:75.

[36]四川省文物考古研究院,绵阳市博物馆,三台县文物管理所.三台郪江崖墓[M].北京:文物出版社,2007:159.

[37]佚名.观弥勒菩萨上生兜率天经[M]//沮渠京声,译.大正藏:第14册.台北:新文丰出版公司,1983:418-420.

[38]宫治昭.涅槃和弥勒的图像学[M].北京:文物出版社,2009:261-262.

[39]甘肃省考古研究所.中国敦煌壁画全集:11:麦积山炳灵寺[M].沈阳:辽宁美术出版社,天津:天津人民美术出版社,2006:3,20.

[40]肥冢隆.莫高窟275窟交脚菩萨像与犍陀罗的先例[J].敦煌研究,1990(1):16-24.

[41]宿白.中国石窟寺考古研究[M].北京:文物出版社,1996:273-277.

[42]樊锦诗,马世长,关友惠.敦煌莫高窟北朝洞窟的分期[M]//敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:第1卷.北京:文物出版社,1999:185-197.

[43]赵声良,等.敦煌石窟艺术史:十六国北朝:下卷[M].北京:高等教育出版社,2014:294-306.