科学探险者的足迹

2016-03-01罗洪忠

罗洪忠

在遥远的地质年代里,有两块古陆地曾远隔上万里重洋,由于地球内部的运动,印度所在的板块脱离了远在南极附近的母体,向北漂移而来。与欧亚大陆相撞之际,便是古大洋消失之时,而连接的一线,发育了雅鲁藏布江。直到今天,印度板块仍在向北推进,作为最前锋的大峡谷地区,将南来陆地深深楔入欧亚板块之中,在青藏高原的强烈隆升中,河流持续深切,形成举世无双的大峡谷。与此遥相对应的是,喜马拉雅西端也有一座高峰,海拔8125米的南迦帕尔巴特峰,同南迦巴瓦峰下的大拐弯一样,环绕南迦帕尔巴特峰也有一个河流大拐弯。而这两座被地质学家们称为“地结”的奇特高山,就像两颗金钉子,将印度板块镶嵌在欧亚板块上。从1973年起,我国不同专业学科的专家走进南迦巴瓦峰下的雅鲁藏布大峡谷,探索一个个未知之谜,便有了青藏高原最大水汽通道、两大板块相互挤压引起上世纪最大地震、中国首次发现的第一个跃动冰川、世界落差最大峡谷——雅鲁藏布大峡谷等科学考察成果。

翻越西兴拉雪山。(摄影/花雕)

【水汽大通道】雅江暖湿水汽行动的“烟囱”

“如果我们把喜马拉雅山炸开一道,甭多了,五十公里宽的口子,世界屋脊还留着,把印度洋的暖风引到我们这里(指大西北)来。”也许细心的观众还记得,这是电影《不见不散》中给人印象最深的一段台词,可它并非是编剧凭空想象出来的。

雅鲁藏布大峡谷以代表生命的绿色为基调,热带雨林浓荫蔽日,凤尾竹挺立坡头,杜鹃花争奇斗艳,藤萝植物纵横交错而备受赞赏。人们难免会提出这样一个问题,为什么拥有雅鲁藏布大峡谷的藏东南却会成为绿色的世界?

前些年,曾经流传着这样一个设想:在喜马拉雅山脉炸开一个缺口,引进印度洋的暖湿气流,以此改善中国西部的气候。正是这个后来证实为笑话的设想,便有了电影《不见不散》的经典台词。但是,在这一大胆假设的背后,的确是一个非常严肃的科学话题:那就是雅鲁藏布江的水汽通道问题。

事实上,我国一位科学家曾认真论证过这一想法的可行性,他就是中国科学院气象学家高登义。高登义是研究大气物理的,踏上科学探险这条路,却是个意外。1966年,26岁的高登义得到机会,跟着青藏高原科考队开始了他的第一次野外科考。后来,珠峰登山气象组缺少气象预报员,将高登义借调过去当副组长,这也开始了他“兼职”天气预报的生涯。正是在青藏高原的研究,使他获得了我国自然科学界的最高大奖,也就是在最近12年已经空缺8次的国家自然科学一等奖。

南迦巴瓦峰下的冰川堆积体。(摄影/杨逸畴)

在世界之巅,高登义每每发现沿着布拉马普特拉河与雅鲁藏布江河谷,一直到青藏高原东南部,有一条与周围环境截然不同、经常水汽蒸腾的绿色植被通道。将印度洋的暖湿气流一直引到青藏高原的内部。可真要论证这条水汽通道的存在,高登义带领自己的团队经历了3年时间的科学论证之路。

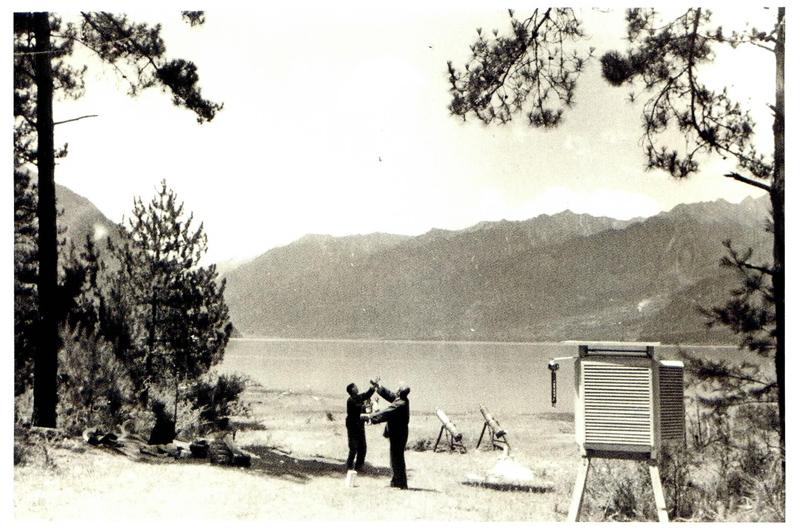

1982年,高登义迎来了证实自己猜想的机会。这年的南迦巴瓦峰综合科学考察设立了一项新的科学内容——关于雅鲁藏布江水汽通道的考察研究。他怀着探秘的心情,同有关科学研究人员王维等一道,选择西南季风比较强的6至8月,沿着雅鲁藏布江的两个主要支流和主流河谷建立3个观测站,施放探空气球和平飘气球,气球下面悬挂有温度、湿度等自动接收仪,把获得的信息数据返回地面观测站,当获得定量数据后,通过计算机处理,并与高原四周气象台站的相同气象要素资料进行认真分析和对比,以确认这条通道是否为一条水汽大通道?以及它能够输送多少水汽等问题,提出了水汽通道理论。

1983年,高登义率组来到大峡谷地区,先后在通道上的然乌、通麦、古乡、易贡、格嘎大桥等地进行大气物理的测试,经过3个月的观测实验,历经风风雨雨、酸甜苦辣,迎来了“苦尽甘来”的硕果,终于弄清印度洋暖湿气流是如何进入雅鲁藏布大峡谷流域的。当暖湿气团在印度洋和孟加拉湾生成后,在强劲的西南季风作用下,向北面的喜马拉雅山推进。然而,高耸的天墙般的喜马拉雅山却成了暖湿气团很难逾越的天然屏障。急于北进的暖湿气团在后面强风的推动下,继续在喜马拉雅山山前游动,终于找到了一个劈开大山的豁口——雅鲁藏布大峡谷出口,于是,暖湿气团便以不可阻挡之势,顺着大峡谷猛烈地向北贯通。一个由大裂谷造就的罕见的水汽输送通道就这样形成了,也有人就此把大峡谷形象地称为暖湿水汽由南向北行动的“管道”。

大峡谷是南来湿热气流进入高原的主要通道,这是大气物理工作者在放高空气球作测试。(摄影/杨逸畴)

雅鲁藏布大峡谷作为印度洋和孟加拉湾暖湿气团北进的通道,完全是可以看得见的。在阴雨天,科研人员伫立在雅鲁藏布大峡谷的谷坡上,往往可以看到这样的自然奇观:谷底,奔腾不息的雅鲁藏布江发出隆隆巨响,浊浪滚滚,一泻千里;江流的上空,低垂浓重的暖湿云团有如游龙沿峡谷逆流而上。湿云遇高山顺着山势抬升,与高山冷空气交汇凝结,又降下丰沛的雨水。接着,云团顺主流峡谷或支流峡谷继续西行与北进,扩展到巴松湖、易贡、波密、林芝等地,甚至林芝市八一镇有时为厚厚的浓云笼罩。波密县城边的大山为湿云覆盖,半空中却现出闪着银光的雪峰。然而,再强劲的气流也有减弱的时候。逆雅鲁藏布江而上的暖湿气团,到了一定的区域便成了强弩之末,降水少了,地面植被便发生了明显变化。当在米林县城以西的30多公里处,就呈现出植被由茂密逐渐转向稀疏的过渡带,特别是到了米林西部的朗县,地表基本是裸露的。

1983年8月,高登义测得一组组数据。他还把所取得资料的计算结果填入一幅图里,发现了雅鲁藏布江水汽通道是青藏高原周边的最大水汽通道,使得印度洋的暖湿气流能源源不断输送进入高原,引起了世界地理学界的关注。大气物理测试表明,当水汽通道沿布拉马普特拉河——雅鲁藏布江的确是青藏高原四周向高原内地输送水汽的最大通道,以接近2000克/(厘米².秒)的水汽输送强度逆江而上,然后再沿雅鲁藏布江下游逆江北上。夏季,从青藏高原四周向高原腹地输送的水汽量以沿布拉马普特拉河——雅鲁藏布——帕隆藏布——易贡藏布一带为输送量最大,输送强度可达1000-500克/(厘米².秒),为青藏高原四周其它地区的3至10倍,相当于夏季从长江流域南岸向北岸的水汽输送强度,雅鲁藏布大峡谷成为青藏高原最大的水汽通道。可当水汽到达大峡谷顶端后,一部分减弱到500~750克/(厘米².秒),沿着它的支流易贡藏布江向西北方向输送;另一部分减弱到300~400克/(厘米².秒),则沿帕隆藏布江向偏东方向输送。

科考人员放飞气球。(摄影/高登义)

在此基础上,高登义同地质地理专业的杨逸畴、植物生态专业的李渤生一道,撰写了论文《雅鲁藏布下游河谷水气通道初探》,发表在1987年的《中国科学》杂志上,文章分为三部分,第一部分论述大峡谷的地质地貌基础和水汽通道的形成;第二部分写了大峡谷作为水汽通道的大气物理论证;第三部分综合分析了水汽通道的效应。

“印度洋来的暖湿气流经西南季风吹向布拉马普特拉河流域,迎面遇上印度东北部海拔近700米的卡西山地,加上地形的抬升作用,在山地南麓乞拉朋齐的多年平均年降水量达到10870毫米,为世界第二大年降水量。”高登义回忆起当时的测量数据记忆犹新,“暖湿水汽再沿雅鲁藏布江向北输送,在西藏墨脱一带形成又一大降水带,年降水量达4500毫米左右。经过雅鲁藏布江大拐弯顶端后,大部分水汽再沿易贡藏布江逆江而上,直抵念青唐古拉山南麓。在这条水汽通道上,年降水量为500毫米的等值线可达北纬32度附近。”

南迦巴瓦峰下的海洋性冰川。(摄影/花雕)

高登义还发现一个有趣现象,在西藏地区,喜马拉雅山脉北侧的雨季在6月末开始。可在这条水汽通道上,雨季却在5月初,而位于念青唐古拉山南麓的嘉黎以及喜马拉雅山脉北侧的易贡、通麦、林芝等站的雨季也始于5月,与孟加拉湾沿岸的雨季同时开始。在北半球,热带气候带的平均北界为北纬23.5度。可在这条水汽通道上,热带气候带向北推移了五个半纬距。西藏墨脱位于北纬29度,是北半球热带的最北界,被称为“热带绿山地”。虽然它比云南西双版纳偏北五个纬度,但它却生长着与之相似的热带和南亚热带植物,高大的榕树,诱人的香蕉和野柠檬随处可见。

在高登义看来,雄伟巨大的喜马拉雅山脉是自然地理上一条明显的分界线,山脉南北坡的自然带和景观都有明显的差异。然而,在雅鲁藏布江水汽通道上,山脉南北的差异却并不大。南迦巴瓦峰正位于这条水汽通道上,其南北坡的垂直气候带和垂直自然分带差异很小。除了南坡在海拔1100米以下有独特的准热带季风雨林带外,在海拔1100米以上,南北坡分布有相同的七个垂直气候带和自然带,只不过分布高度略有差异。

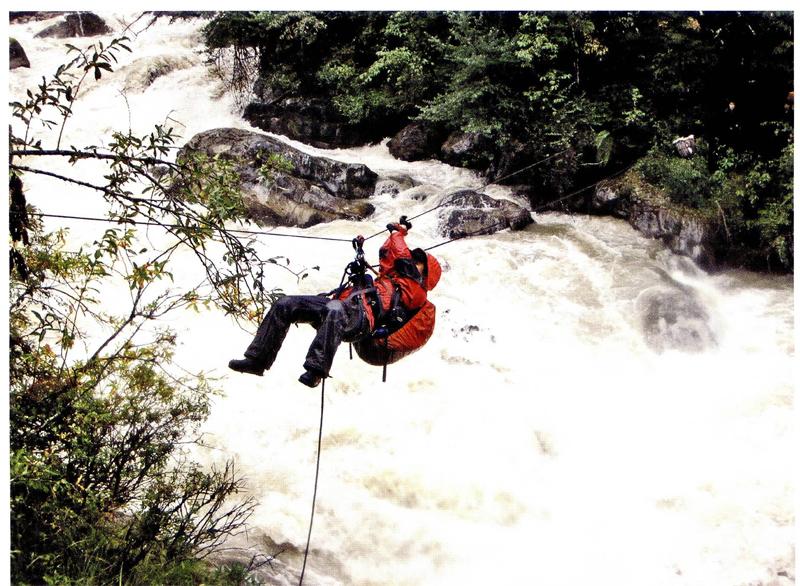

滑溜索到雅鲁藏布江对岸。(摄影/花雕)

第四纪冰期到来之际,雪花纷飞、天寒地冻,肃杀了数不尽的生物物种。以至在某些地区,人们要发现它们的踪迹,只能通过化石的发掘,从石痕上看它残缺不全的枝干和叶脉,推想它当年的多姿多彩。但在那个遥远而又极为寒冷的年代里,生长在雅鲁藏布大峡谷的植物,却得益于来自印度洋与孟加拉湾暖湿气流,躲过了第四纪冰期的寒流大扫荡,茂茂盛盛幸运到如今。

正是受水汽通道的影响,雅鲁藏布大峡谷许多典型的热带生物,诸如香蕉、芭蕉、柠檬、甘蔗等,最北可达北纬29度左右,成为北半球热带生物分布的最北界。同样,这里也为生物南北迁移提供了安全的走廊,成为古老生物的良好“避难所”,保存了大量的古老物种。这里还有高等植物中的千里榄仁,蕨类植物活化石的桫椤,爬行动物中的蟒蛇,鸟类中的棕颈犀鸟,哺乳动物中的孟加拉虎,昆虫中的端齿蚌鼻白蚁,金印度秃蝗等。

也许是因为高山的阻挡,造就了广大青藏高原必然成为雪域大地的高寒干旱荒漠草地景观。青藏高原的北侧、东北侧,即我国广大的西北地区,则处在雨影区而出现缺水的半干旱、干旱环境。1998年,中国科学家和新闻工作者圆满完成徒步穿越雅鲁藏布大峡谷的科学探险考察之后,人们日益关注雅鲁藏布大峡谷水汽通道作用对青藏高原东南部气候、环境影响的重大意义。

在徒步穿越雅鲁藏布大峡谷活动中,有些科学家大胆提出,通过改变雅鲁藏布大峡谷及其以北地区的地形,扩大雅鲁藏布大峡谷的空间,让来自印度洋的暖湿水汽能够比较畅通地输送到中国西北地区或青藏高原腹地,增加“三江源”地区降水,然后再通过长江、黄河灌溉祖国大地。这个建议,也就是大家关注的“空中调水”设想。此设想提出后,立即引起极大的关注,同时也在学术界引起较大的争议。

“空中调水”是否现实,高登义带领团队根据气候资料和新建立的南亚季风指数,选择历史上最强的季风年,假定水汽在向北输送的过程中,从雅鲁藏布大峡谷到“三江源”地区只有一个比较平缓的迎风坡,不存在西风气流和涡旋远动的情况下进行,通过简便可行的计算方案来推断这个设想在气象学上的可行性。结果表明,假设雅鲁藏布大峡谷南部不受山脉的屏障作用,当地形的倾斜角为1/200时,那曲的水汽含量和输送量分别增加了45%和17%。但是,当进一步改变地形坡度时,即地形的倾斜角从1/200变为1/150,那曲地区的水汽含量和输送量只增加了9%和3%,变化不大。

高登义在论文《“空中调水”设想的可行性研究》中,得出以下结论:在制约雅鲁藏布大峡谷水汽通道继续向北输送水汽的因素中,地形的阻碍固然很重要,但大尺度环流所起的作用更大;而要改变大尺度环流则比改变局地地形更为困难。这就是说,从气象学的条件来看,即使按照理想假设条件改变了雅鲁藏布大峡谷及其以北地区的地形,也很难实现“空中调水”的目的。

高登义等的这篇论文发表并转给这些科学家阅读后,关于经过雅鲁藏布大峡谷“空中调水”的设想就此告了一个段落。

【会跑的冰川】水汽输送形成的海洋性冰川

1982年,张文敬作为中国登山科学考察队冰川组负责人,参加了由中国著名地理学家杨逸畴教授任执行队长的南迦巴瓦峰区域科学考察,发现了雅鲁藏布江大拐弯入口处附近的则隆弄巴,发育着一条被村民称为“会跑”的跃动冰川。他当即意识到,这是国内首次发现的一条具有跃动形迹的超长运动冰川,将其取名为则隆弄冰川。

张文敬能得出这样的结论,与他从事多年的冰川考察无不相关。张文敬1970年毕业于兰州大学地理系,早在1975年,他就跟随青藏高原冰川考察队,历时4个多月,行程一万公里,考察了枪勇冰川、若果冰川以及西藏最大冰川——卡青冰川。这以后,他曾多次入藏,又去了珠穆朗玛绒布冰川、长江之源格拉丹冬雪山和西昆仑山,如今已是中国科学院成都山地灾害与环境研究所教授、贡嘎山生态观测站站长。

在成都山地灾害与环境研究所里,我见到了张文敬教授。谈起我国冰川上首条跃动冰川的发现,依旧历历在目。1982年,他们从派村沿江而下,离开格嘎村深入到大拐弯,第一站便来到一个叫直白曲登的小村,两者之间隔着一条则隆弄的小河。他们行走在沟口巨石累累的泥石流扇形地上,沿沟上望,可以看到三角形的南迦巴瓦峰在云雾中时隐时现。由南迦巴瓦峰西坡挂下的一条冰川,沿沟直冲而来,从沟口往上不远的地方,看到的冰川的末端像一堵城墙一样堵在谷底,其海拔高度只有2950米,表明这是条海洋性冰川。

张文敬看到,则隆弄冰川穿过针阔混交林带,一直到雅鲁藏布江边,简直是自然界难得的奇观了。冰川末端冰体中夹杂不少杂质而呈乳灰色,内部裂隙纵横,其中以一组水平的弧形裂隙最发育,交叉着呈放射状的纵向裂隙。沿着裂隙崩落下不少巨大的冰块,沿着冰面又有不少泥沙和砾石崩塌滑落下来,说明冰川处于强烈的消融状态。冰体底部有一间房屋大小的冰洞,犹如窑洞一般,一股浑浊的水流从冰洞中涌出;末端冰体表部有近一米厚的泥沙砾石覆盖。

为了看清这条冰川的全貌,张文敬从冰舌的谷缘攀登上去,看到谷缘基岩上有平行的众多新鲜的冰川擦痕,证明了冰川依然在运动。他们足足爬了近100米,才到达顶部,它表示了冰川末端冰体的大致厚度。从冰川末端表部往上游看,似乎看不到一点冰体的痕迹,原来冰川表部都覆盖着累累棱角鲜明的巨大砾石,这层厚厚的冰川表碛,保护了冰川的存在。他们还能看到众多巨大的冰裂隙,尤其是那横向的张裂隙,使冰面切割成巨大的裂口和陡阶。

张文敬一行在冰面蹲下来,仔细地辨认表碛的岩性成分。突然,同行的三个民工大叫起来,原来在他们不远的巨砾堆间,一只黑乎乎的狗熊正晃晃悠悠地往谷坡山上爬去,大家不禁吓了一跳。据说狗熊眼力不好,所以人们才叫它“黑瞎子”。他们赶紧往回撤。

张文敬在走访村民时发现,则隆弄冰川长约10公里,冰川消融区平均宽度150米。正是这条冰川,在短短18年里,曾先后发生过两次大的跃动。第一次发生在1950年藏历七月初二傍晚,冰川末端在几小时之内,从海拔3500米的高度降至2800米处雅鲁藏布江河谷,水平位移量达3.5公里。跃动冰体在主谷中形成一道高100多米的冰坝,使雅鲁藏布江水断流一个整夜。

当地村民们还告诉张文敬,1950年,这里发生过一场大地震。地震发生时,江边的房子被高高地弹起,然后又落到江里。山峰的斜坡上,则隆弄冰川整个被崩裂成六段,一路向下跃动,一段巨大的冰川跃过了一个叫直白的小村子,竟将这个百十人的村庄夷为平地,全村仅活下了一个当时正在地洞里干活的叫直木错的妇女。最后一段冰川跳到江里,形成一道冰坝,硬是把雅鲁藏布江水堵塞断流,后来江水一下冲开冰坝,使下游平原地方暴发洪水。

在当地村民看来,则隆弄冰川“会跑”。1968年藏历七月的一天下午,则隆弄沟附近格嘎村的社员们正在抢收荞麦。那天,雅鲁藏布江大拐弯上空万里无云,突然,平时喧嚣不已的江水变得十分安静,好像被凝固了似的。原来,则隆弄冰川再次快速前进,在主谷中形成了高一百多米的冰坝,江水也被断流,直到第二天早上才冲开。因为受地形条件的影响,冰川跃动时各部分应力释放不尽相同,跃动后的则隆弄冰川已被分成若干段,好像被斩断的死蛇一般,静卧在则隆弄沟谷之中。因跃动后的冰体下伸位置比较低,当张文敬来到这里时,看到冰川表碛上已生长了密集的树丛,要是单从表面看,怎么也不会把它们看作是在负温条件下,才能生成的现代冰川。

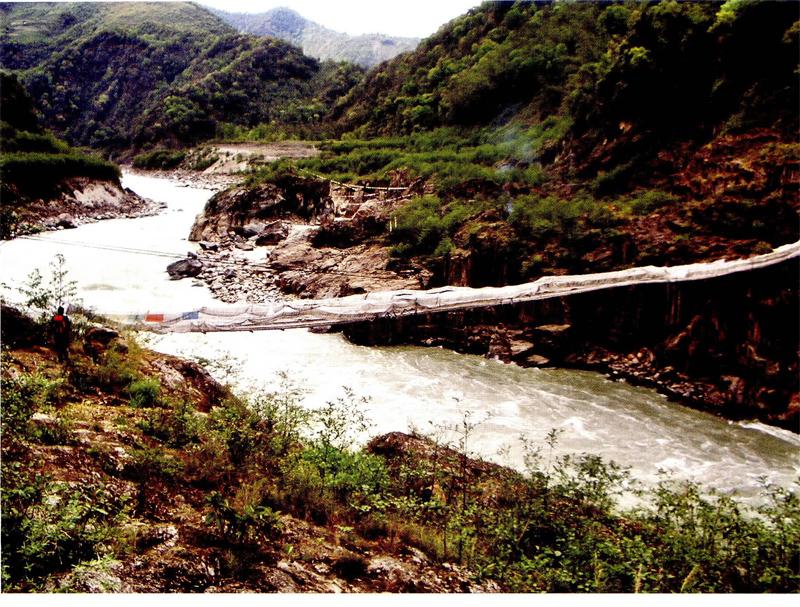

跨越雅鲁藏布江两岸的吊桥。(摄影/花雕)

张文敬教授通过查阅资料得知,在世界许多冰川作用区,都有跃动冰川的踪迹,但跃动冰川所占比例很少。上世纪七十年代,我国通过卫星照片的判读,发现发源于世界第二高峰乔戈里峰东南坡的克勒青河上游,七十年代末期突然出现了一个堰塞湖,在历史上,这里还出现过类似情况。专家们也只能推测,这可能是附近支谷上源现代冰川发生的跃动所致。

张文敬通过多年冰川考察发现,中国目前仅发现了两条跃动冰川,均分布发育在雅鲁藏布大峡谷地区。一条是则隆弄冰川,一条则是发育在帕隆藏布江流域的米堆冰川,在1988年发生过一次超长运动,诱发冰债湖洪水和泥石流,吞没了沿途的森林和耕地,洪水冲进帕隆藏布江,暴涨的洪水将近30公里的川藏公路段冲毁,造成当地交通运输中断,竟达半年之久。

“所谓跃动冰川,就是指在几小时、几天或者几个星期内突然快速前进几米、几十米甚至几公里的冰川。冰川跃动时,可以在很短时间内,将沿途的森林、道路和村庄冲毁,给人类生命、财产和经济建设带来意想不到的损失。”不过,在张文敬教授看来,“这类冰川跃动的周期具有一定的规律性,可能是跃动期间冰的总位移与平静期的净平衡率的复杂函数,可目前,对诱发冰川跃动的因素仍然是个谜。我们相信,随着冰川研究工作的深入,冰川跃动的秘密定将被揭示开来。那时,这种令人生畏的自然灾害可以提前预警。”

在1982年的考察中,张文敬发现在冰川上游段(3900米以上)有冰流雍高超覆的现象,而这恰恰是冰川跃动前普遍出现的征候,并提请当地政府和居民注意观察,他在当年发表的论文中估计下一个周期将在1986年前后到来。1989年,张文敬再次来到南迦巴瓦峰考察时得知,则隆弄冰川在1984年春发生过块体的快速滑动。他还观察到,则隆弄冰川第六段末端已经由1968年的海拔2750米后退缩至2950 米,后退距离约2公里。

大峡谷深处的莲花生大师修行圣地。(摄影/嘉措)

张文敬教授说,跃动冰川的超长运动具有一定的时间周期性,研究它们的运动规律,可为大峡谷地区防灾提供科学依据。据国际目前仍盛行的冰川跃动周期理论,再就是1950年以来冰川超长运动的时间间隔,则隆弄冰川跃动周期约为20年左右。1998年10月,他再次进入谷地后发现,果不出他所料,这条跳动的冰川又动了,己完全恢复到1968年跃动前的空间位置,断裂冰体第四至六段己全部消失,而上游部分的三段冰川体很明显连为一体。时至今日,则隆弄冰川还有一部分残留下来,成为中国首例因地震诱发冰川跃动的证据。

一天中午,张文敬刚翻过南迦巴瓦峰下一处3040米的山口,来到一座大石壁旁,民工们停下来休息、烧水和做饭。就在这时,张文敬拉着大气物理学家高登义,指着对面的则隆弄冰川说:“那是一条海洋性冰川,我刚才仔细远看了一下,这条海洋性冰川长约十公里,冰川伸向森林的末端约为海拔2800米,我是第一次在加拉白垒下看到海洋性冰川。”高登义忙问:“你怎么确定是海洋性呢?”张文敬解释说:“这儿的水汽均来源于雅鲁藏布大峡谷水汽输送。”

说到这儿,高登义心里明白,这仅是张文敬的推测。张文敬进一步解释说,因为雅鲁藏布大峡谷输送水汽的来源是印度洋,水汽中所含钠离子和氯离子浓度很大,这是海洋性冰川的重要特点。谈到这条冰川的物质平衡状态,张文敬还说:“这条冰川可能处于前进状态,因为看不到退缩的痕迹,至少处于平衡状态”,说着,张文敬笑了,“这还不是你的水汽通道的功劳。”如今,张文敬回到成都后,用卫星资料进行比较性研究,证实了海洋性冰川的存在。

大峡谷入口处。(摄影/嘉措)

【巨大的落差】大峡谷可建超级水电站

1973年,青藏高原综合科学考察队抽调6名科学家、1名行政人员、1名摄像师组成雅鲁藏布江水力资源考察组,到雅鲁藏布江大拐弯地区进行科学探险考察,由水利专家何希吾率领,水资源学家关志华任组长,主要使命是利用短暂的开山季节,沿江深入雅鲁藏布大峡谷深处,测量并获得江水在大拐弯一带的水力资源各项数据。行前,地质学家刘东生和青藏高原综合科学考察队队长孙鸿烈根据雅鲁藏布江中上游异乎寻常的平直走向、而下游则剧烈大拐弯的现象,提示小分队特别关注有关地质状况。

9月21日,考察组从米林县派镇出发,翻越多雄拉山进入墨脱县背崩。当地驻军部队派出了5名解放军官兵负责协助考察组。当地政府先后调配了30多位门巴族、珞巴族和藏族青壮年民工,为考察队背行装、标本,当向导并做简单的生活翻译。

10月1日,当何希吾一行走到背崩对岸的马尼翁,沿雅鲁藏布大峡谷南岸向边境方向考察,经地东村到达我方控制区最南边的村子希让村。希让村离雅鲁藏布江江面只有200多米,下到江边的路旁长着芭蕉树、竹林,一阵暴雨过后,树叶上挂满了晶亮的水珠子,地上铺着厚厚的枯叶,坡很陡,根本没法走,大家干脆坐在地上一路滑下去,最终在村里住了下来。

离开希让村,考察队溯江而上,往北走。地质考察要同时在江两岸工作,对比河流的发育和地质构造,这边是什么岩石,那边的石头又是什么样的,能不能对得拢来,常常要江两边跑。江上很少有桥,过江最常用的交通工具就是溜索。对科考队员来说,不冒着生命危险攀溜索,就意味着要放弃许多重要的考察,得不到宝贵的第一手资料。而过溜索,可以说让他们一辈子难忘。

架溜索桥时,老乡们先用箭将细绳射到对岸,然后用细绳引导粗绳再将藤索或钢索拖到对岸,固定在大树或石头上。溜索垂在江心形成弯弯的弧形,靠着惯性,人溜到江心后,另一半路程就要靠自己用手一点点攀过去,通常这样过一次江,考察队就得用一天时间。过溜索是惊心动魄。,他们每当回忆起在雅鲁藏布大峡谷度过的日子,最先浮现在眼前的总是那斜垂在险陡绝壁之间随风晃动的溜索桥。

过溜索桥时,需钻入藤圈中,将身体的重量放在腰背下的藤圈上,然后借助手脚之力一点点地挪向对岸。有时不用藤圈,而是用一块架在钢索上的树杈,杈上抹上酥油,弯木两端有缺刻,过索桥时,人将绳子从腰背下穿过,两头套在木头缺刻上,用绳套托着身体过桥。先从高处向低处滑,身下是奔腾咆哮的江水,人的生命就系于这一索、一木、一绳、一藤上。强劲的江风,吹得人在空中悠来晃去,每个第一次过江的人,内心都充满了极度的恐惧。

考察组考察希让村后,再从这里沿江而上,经地东、背崩、墨脱、德兴、达木、旁辛、加热莎、甘登、八玉、扎曲,然后从帕隆藏布江与雅鲁藏布江的汇合处沿帕隆藏布江而上,经帕隆村到达川藏公路的通麦,历时53天,用双脚完成了对雅鲁藏布江大峡谷稀让——墨脱——甘代沿江的首次徒步科学探险考察,取得了有关水利资源、地震、地质和地理地貌等大量第一手珍贵科学资料,填补了我国科学研究的空白,揭开了雅鲁藏布江大峡谷蕴藏的科学奥秘和它的真面目,撩开了它神奇壮丽的面纱。

1974年9月,又是青藏高原综合科学考察队大部队野外考察收队回北京之时,除何希吾未能参加外,还是原班人马再次进入大峡谷腹地,对一年前未能进行的雅鲁藏布大峡谷派镇——扎曲江段进行科学探险考察。他们从派区出发,基本沿本世纪20年代英国人沃德曾走过的路线,经大渡卡、格嘎、加拉、白马狗熊到扎曲,沿江而下进行考察。当关志华一行进入米林县派镇时,雅鲁藏布江开阔的江面在派镇格嘎村附近骤然狭窄,从容流淌的江水也在刹那间奔腾咆哮,发出震耳欲聋的轰鸣声。森林渐渐密蔽,每当山风吹过,森林不再宁静。林涛、江涛彼此唱和,这一大自然的恢宏交响声声入耳,白天伴着、夜里枕着,追随着小分队大峡谷考察全程。

沿江考察没有道路,许多地方连人烟也不见了,全靠当地藏族民工逢山开道,遇水架桥。丛林挡住了去路,他们用大砍刀劈荆斩棘开道;悬崖挡住去路,绕道上山吊一条绳索下来,人们攀援而上开道;遭遇支沟急流,临时砍一棵大树搭向两端就是桥了。考察组艰难前进的同时,地质学家观察地质剖面,地貌学家不时在地形图上画上几笔,搞水文的则在江边架起经纬仪测量河谷断面,或向水面施放气球,测量流速。在他们看来,每一个线条,每一笔数据,都是对于这个科学空白地区的首次填写。

当考察组走到白马狗熊时,当时正值雨季支流发洪水,未能完成白马狗熊至扎曲江段的考察,全部考察队员只好沿原路返回派镇而告结束。我国科学家初访雅鲁藏布大峡谷,两番相向进行,可依旧未能实现白马狗熊至甘代之间90公里雅鲁藏布江段的沿江考察。大家不免叹息一番,无奈地踏上归程,这为以后雅鲁藏布大峡谷核心段考察埋下伏笔。尽管如此,两次对大峡谷的初步考察,使科学家对其总体面貌有了一个大致了解,对于大峡谷科学资源之丰富有了初步的掌握。考察组通过实地测量,雅鲁藏布大峡谷河段的水力资源数字浮出水面:测量计算出河水平均流量达4425立方米/秒,远高于美国科罗拉多大峡谷河流的67立方米/秒;最高流速可达16米/秒,其水力资源单位长度的蕴藏量为世界同类大河之最。

雅鲁藏布大峡谷考察结束的几年中,水资源学家关志华继续溯江而上,考察了雅鲁藏布江的中游和上游,直抵源头杰马央宗冰川流下第一泓水的地方。经过对雅鲁藏布江全程2O57千米的考察,原属空白的各项数据被逐一填满,探明雅鲁藏布江在我国河流中的地位:它的多年平均径流量为1395亿立方米,占我国河川径流量的1/20,仅次于长江、珠江,在我国河流中居第三位;天然水能蕴藏量为1.14亿千瓦,其中干流0.79亿千瓦,相当于全国河流水能蕴藏量的1/7,仅次于长江,在我国河流中居第二位;而它的单位河长、单位面积的水能蕴藏量极大地超过长江,居全国河流中的首位。雅鲁藏布江水力资源的2/3,集中在雅鲁藏布大峡谷江段。

雅鲁藏布大峡谷“U”型大拐弯是雅鲁藏布江上最壮观的景点,雅鲁藏布江陡然拐弯,形成巨大的马蹄形,被誉为世界河流的奇观。上世纪50年代,有的科学家依据雅鲁藏布大峡谷奇特的“U”型大拐弯,在米林县派镇至墨脱县背崩乡之间,两者相距数十公里,落差却高达两千余米,蕴藏着巨大的水能。就在我国首批科学家考察雅鲁藏布大峡谷的第5年(1978年),美国、日本等发达国家财富首脑在东京开会,商讨能否在世界上建设数个大型公共工程,其中提到了雅鲁藏布江大拐弯地区建设世界上最大水电站,称为“喜马拉雅大电站”,解决东南亚电荒问题。

水资源专家关志华沿着这样的思路,同水利水电专家何希吾、陈传友等进行多年论证,提出了在雅鲁藏布江大拐弯建立世界超级大电站的宏伟构想:在大峡谷地区以最短距离(40千米)、最高落差(2500米),建一座世界最大水利枢纽(超过三峡两倍),以便从根本上解决青藏高原能源短缺的现状。“雅鲁藏布江大拐弯地区,可建设理论装机总量不低于3800万千瓦的水电站,这相当于两个三峡水电站。1973年科考时我们有过估计,但还是没有想到会有这么大的水能。”关志华事后回忆说,“连内行人听了都很吃惊,但是雅鲁藏布江有很多冰川,而且汇入河很多,随着海拔提高,河谷里的降水量很惊人。”

1988年,陈传友就曾在《光明日报》上发表文章《西藏可否建世界上最大的水电站》。陈传友在方案中提出:在雅鲁藏布江干流上修建水库,抬高水位,然后打一条16公里长的隧洞引水至支流多雄河,落差达到2300多米,可以开发3级电站。为了安全和保护生态环境,水电站可以建入地下。14年后,陈传友又在《工程科学》上发表文章,探讨在雅鲁藏布江大拐弯建设水电站对东南亚供电的积极影响。

何希吾担忧雅鲁藏布大峡谷地区生态环境相当脆弱,考验着超级水电站的建设设想。评估1950年特大地震的破坏程度,未来大峡谷巨大水能资源开发可能带来的影响、以及防震措施的制订,开发方式的选择。杨逸畴、章铭陶等科学家还发现,这些崩塌的倒石堆和泥石流,将源源不断地向雅鲁藏布江干支流倾泻着大量泥砂、岩屑和巨砾,形成大峡谷异乎寻常的固体径流的温床。它极有可能阻塞水道,填满库容,掩埋水工建筑和电力设施,将严重制约以堤坝方式对大峡谷水能资源的开发。

关志华如今已是我国知名水资源专家,也提出了自己的看法。在雅鲁藏布大峡谷,首要的是要保护好森林。森林不仅有利于涵养水分、减少洪峰、增大枯水流量,而且森林还有减少水土流失、降低河流泥沙量的作用。认为在做好充分科学论证的前提下,在新技术、新材料、新设备、新工艺的支撑下,可开发雅鲁藏布江干流上的水电富矿,兴建装机容量大于3800万千瓦的超巨型水电站。

2010年11月12日,藏木水电站正式宣告截流成功,揭开了雅鲁藏布江流域水电开发的神秘面纱,标志着西藏河流开始进入大水电时代。

【尼泊尔地震】离墨脱再次强震还有多远?

2015年4月25日14时11分,尼泊尔发生了7.8级(中国地震台宣布数据为8.1级)大地震,震中位于加德满都西北约80公里,距离尼泊尔第二大城市、著名的旅游胜地波克拉较近, 震源深度15公里,地震释放的能量比汶川大地震稍大,加德满都谷地近90%的建筑物已经在地震中被毁。首都加德满都受灾很重,老旧建筑严重倒塌,大批民众露宿街头。这次地震不仅影响到尼泊尔,而且波及印度北部、巴基斯坦、孟加拉国、不丹和中国西藏部分区域。这是继尼泊尔1934年1月15日那场8级大地震后,遭受的最强烈的地震。

就在尼泊尔大地震的当天,一篇署名为嵇少丞的文章《恐惧的那一天终于来临:尼泊尔大地震》,再次引起世人的注意。早在2009年,科学出版社出版了嵇少丞的图书《地震与中国大陆形影相随》,谈到尼泊尔将发生大地震。而在以前撰写的科教片《大陆苦旅:地质与生命的内在联系》中反复强调,尼泊尔将存在发生巨大地震的危险性,因为那里的逆断层已经超期服役很久了。

嵇少丞何以作出如此预测?嵇少丞出生于江苏盐城,1977年毕业于南京大学,1982考进中国科学院研究生院,1983年赴法国留学,1987年获得博士学位,曾获法国科技部最佳博士论文奖和德国洪堡研究奖等科技奖励。自1991年起,他在加拿大蒙特利尔大学任教,致力于地球材料流变学、显微构造、变形机理和岩石物性等方面的教学和研究,在国际上运用和发展现代构造地质学和地球物理学的理论和方法、探索地壳和岩石圈构造变形的动力学过程等研究领域享有学术声誉。

“现在,恐惧的那一天终于来临。今天在尼泊尔发生了主震7.8级的毁灭性地震,震源深度约15公里,对应当地岩石脆性—韧性转变的深度。美国地质调查局计算得出的震源机制解析表现为作案凶手为一条低角度逆冲断层推覆方向由北到南,当地东西向山脉一下子长高了几米,……这次大地震发生在主边界断裂带。”当嵇少丞写下这段话时,还是意犹未尽地写道:“大地震果然来了,但是尼泊尔的居民似乎还没有做好迎战的准备,即使首都加德满都的房子抗震能力也不高,何况地震震中的那些山区,山高坡陡,势必造成大量滑坡塌方,估计死亡人数会不少。”

“无论是尼泊尔地震,还是汶川地震、玉树地震(2009年),都是印度板块和欧亚板块碰撞挤压的结果。两大板块的主中央断裂,高喜马拉雅地体推到低喜马拉雅地体之上,导致高低喜马拉雅地体的边界断裂。”嵇少丞教授进一步说:“印度板块每年以大约5.1厘米的速度向北下插到欧亚板块之下,尼泊尔东部1934年1月15里发生过大地震,而这次地震断裂就发生在上次的西边。

嵇少丞教授何以认为下一个目标是防范墨脱地区?靠什么得出这样的结论?在随后日子里,嵇少丞教授在分析尼泊尔大地震成因的构造时认为,印度板块和欧亚板块相碰于约4500万年前,这两个板块最早在雅鲁藏布江一线(缝合线)接触发生碰撞之后,流变学强度较小的亚洲大陆挤压缩短了近两千公里,形成了青藏高原厚度近乎是正常大陆地壳的两倍,而位于雅鲁藏布江缝合线之南的印度大陆北缘却被挤压、改造、抬升、形成一条巨大的近东西向延伸的喜马拉雅山脉——世界屋脊。

在嵇少丞教授看来,现在主要的大地震都是由主边界逆冲断裂与主前线逆冲断裂活动造成的。就拿1950年8月15日墨脱县8.6级大地震来说,震源深度30千米。墨脱地震,震中烈度12度,强烈地震在顷刻间造成庙宇、官署、村庄毁灭、大地开裂、雪峰崩塌、巨型山石滚滚而下,堰塞江河,山体面貌全非,森林毁没。山间道路两旁连日飞尘蔽日,经旬不散。雅鲁藏布江溃决,水势暴涨。印度布拉马普特拉河洪水为患,堰渠冲毁,道路切断,桥梁损坏。西藏死亡3300多人,印度死亡1500多人。

印度板块和欧亚板块碰撞挤压,到底给上世纪五十年代墨脱8.6级大地震带来什么影响?当我60年后来到雅鲁藏布大峡谷入口附近的直白村时,其人口又恢复到100多人,这勾起了村里老人们对墨脱地震的回想。1950年8月15日晚,8.6级的墨脱地震在人们的睡梦中猝然来临时,距离震中心一百多公里的西藏林芝地区派镇直白村,顷刻间被南迦巴瓦雪山崩塌的冰川与泥石流所淹没,全村约100人,只有一人侥幸被救生还。如今的直白村为当年震后在原址不远处重建,从附近村落迁徙过来的人们在这里繁衍后代。

南迦巴瓦雪山早在五年前就被《中国国家地理》杂志评为中国最美的山峰,而雪山下,因墨脱地震所形成的特殊灾害链地貌,像伤疤一直保存到了今天。1974年,中国科学院地理所研究员杨逸畴一行,他们从直白村沿雅鲁藏布江而下走到白马狗熊附近,始终也没见到英国人贝利笔下的彩色瀑布。但年岁大的民工都说,早年这里确有两条大瀑布,就在白马狗熊的下方。民工们回忆说,瀑布周围有温泉,当地人在此修了座佛庙,常来此沐浴、拜佛,往下看是虹霞瀑布,向上能望见南迦巴瓦的雪峰,很是美丽宜人。但这都是1950年以前的事,此后就再也没入能走进去了。

民工回忆说,这里1950年发生过一场大地震。地震发生时,江边的房子被高高地弹起,然后又落到江里。山峰的斜坡上,足有十多公里长的则隆弄冰川,整个被崩裂成六段,一路向下跃动,一段巨大的冰川跃过了直白小村子,竟将这个百十人的村庄夷为平地,全村仅活下了一个当时正在地洞里干活的叫卓玛青宗的妇女。最后一段冰川跳到江里,形成一道冰坝,硬是把雅鲁藏布江水堵断,后来,江水一下冲开冰坝,下游平原地方暴发洪水。

杨逸畴通过对直白村民的访问和实地遗迹的考察研究,最终得出结论:1950年8 月15日发生的8.5 级大地震,导致大峡谷中的村庄全部毁灭,地面陷落,谷地河床瀑布消失,整个山河面貌为之改变。发生这样的大地震并非偶然,它再次证明,适应于欧亚板块与印度板块碰撞造成的断层带而发育成的大峡谷,是年轻的喜马拉雅山强烈上升的中心,是地形构造转折最急剧、地应力最集中的地方之一。

2009年10月,西藏自治区地震局前往派镇诸多村落,搜集有关墨脱地震的信息,信息部主任曹华文参与采访了上述几位幸存村民。他说,“地震发生时,人有从凳子上跳起来的感觉,耳朵也震得难受,全村哭喊的人都有。有的人家木房没有倒塌,听见外面雪崩的声音以为神在打架,一晚上不敢出来,第二天出来一看,整个村子都面目全非了。”

在他们去过的村落中,受损最大的就是直白村。直白村当时有一大片草坪,耕地平坦,种有很多核桃树,村里大概有100人,有两个地主比较富裕,其他村民均贫穷。附近格嘎村的阿牛(现年70岁)说,在地震来临后,直白村整个村子都被泥石流冲走了,19天后,有5个外村的人去挖东西,听到一个人的叫声,就吓跑了。后来有个僧人把他们喊过来,挖出一个女子。这个叫卓玛青宗的女子,成为直白村唯一的存活者,一直到1980年去世。

尼泊尔大地震后,中国地震台网中心研究员孙士鋐在接受媒体采访时分析,此次地震震中地区处于印度板块和欧亚板块的俯冲带,历史上这一地区的强震发生次数也较多。孙士鋐说,“这一地区,包括印度北部、尼泊尔地区以及中国西藏地区,历史上都曾发生过强震。比如,1897年6月12日印度阿萨姆地区发生的8.7级地震,1950年8月15日,西藏墨脱发生了8.6级地震,就这一地区来说,尼泊尔地震并不是历史最强震,但其能量相当于汶川大地震的1.4倍,已经是特大型强震。”

“尼泊尔8.1级地震虽然成因复杂,但主要原因显而易见,该国位于全球著名的地震带——地中海——喜马拉雅地震带上。”四川省地震局研究员周荣军也认为,地震区域位于喜马拉雅俯冲带,印度板块与欧亚板块的边界区域。由于地壳运动,印度板块向欧亚板块的下方俯冲,而引起地震。这条地震带上,发生的8级以上地震并不少见。

尼泊尔大地震后,使得尼泊尔首都加德满都向南移动了3米,珠穆朗玛峰高度也降低2.5厘米。中国地震局地震研究所联合中国地质大学迅速派出四个GPS野外观测小组,开始对震源区周边300公里范围内的2000个网点和控制点等开展了GPS应急观测。野外观测小组观测发现,大地震造成西藏日喀则市的吉隆镇、聂拉木县等地向南水平运动约60厘米。吉隆镇垂直形变不明显,聂拉木县垂直下降10厘米左右。

65年前的墨脱大地震,就是一次发生在人们眼皮底下的喜马拉雅地震带上强烈现代地壳构造运动。嵇少丞教授认为,随着印度板块继续向北运移,整个印支地块像一个抽屉一样一边往外抽,一边绕喜马拉雅东构造结作顺时针旋转。由于在喜马拉雅东构造结处遭受了强烈变形,压扁伸长,印支地块和冈底斯地体被拉得越来越细,一旦拉断最终将形成大陆规模的布丁构造,导致新的大地震发生。

南迦巴瓦峰下新生的直白村,距离被泥石流和雪崩淹没的直白村,只有数百米的距离。那一场灾难的幸存者已经所剩无多。在世界范围内,南迦巴瓦峰地区称得上非常活跃的地震带,墨脱地震所能给予的镜鉴,目前看来的确是太少了。