聚焦2016,那些值得我们关注的消费电子

2016-03-01

每到年初,总会有很多回顾、猜想在业界流传,在消费类电子产品领域就更是如此。当然,这些消息的流传总还是有一定的原因的,比如业绩好的公司,在年初的时候为了吸引下关注度,自然会炫耀一番,同时还会维持住自己的品牌形象;而业绩不那么漂亮的公司,在这个时候自然也会卖力表现一番,除了增强投资者的信心,还有为自己加油打气的意思在里面。好了。这里,我们就针对消费电子领域,预测下2016年将会出现一些什么改变吧。

告别孤独2016智能家居的物联通信新主张

智能家居一直都是近年来各大科技展会上的焦点,人们很容易“沉醉”在各种智能家居设备勾勒出的梦想中,但伪智能、体验差等等问题却逐渐成为了行业诟病。CES2016上,智能家居场馆人气热度依旧高涨,ADT(知名防盗安保公司)、霍尼韦尔国际(航空电子设备制造商)、iControl(智能家居软件商)、罗威公司(居家修缮零售商)、Vivint(智能家居厂商)等诸多知名公司的产品和服务,再一次为人们勾勒出智能家居的美好未来。

百花齐放下的迷失

早在CES2015,智能家居便以黑马的姿态进入人们视野,而在CES2016上,智能家居吸引到的关注度也不弱于互联网汽车、VR虚拟现实和无人机概念,微软、高通、索尼、TCL、长虹、海信等商家均利用更多的场地展示智能家居新品,数量众多的品牌和繁多的产品让不少人都产生了眼花缭乱的感觉。集线器、灯泡、锁、门铃等各种家居产品都被赋予了智能,再加上各种语言控制系统、安保系统、软件平台、完全集成的房屋系统、以及AllSeen Alliance、Open Interconnect Consortium、Thread Group、ZigBee、Z-Wave等大量技术标准,一片繁华、热闹的氛围下,走完整个智能家居展区却有一种迷失感油然而生。

互联网汽车用无人驾驶诠释了汽车产业的未来、VR带来了一场关于视觉感觉体验的革命,可智能家居呢?新产品和技术的井喷让人感觉智能家居正走向成熟期,但到处都是亮点反而让人找不到亮点。过去一年多时间里,较差的产品应用体验和伪智能已经让智能家居给终端市场消费者留下了“务虚”的概念,智能家居在CES2016又给人们留下了哪些忘不掉的印象呢?

回归物联网本质

智能家居原本属于物联网的一个分支,但在行业成长初期,需要投入大量时间和产品进行市场和用户的培育,资本和企业都处于卡位阶段,“小而美”的单一智能家居产品在在2014年和2105年是整个智能家居的主流,但随之而来的鱼龙混杂乃至同质化问题,让智能家居在市场消费者留下了体验差、忽悠等不好印象,而在本届CES2016上,虽然整体品牌和产品仍旧属于井喷状态,但依旧有越来越多的产品和厂商开始关注产品本身的互联互通问题了,除推出兼容性出色的控制中心外,产品本身也开始内置通信模块和功能,强调同用户设备及应用的衔接。

以三星智能冰箱Family Hub为例,内嵌Tizen智能系统整合了诸如音乐播放器、内置拍照监控、日历查看等功能,实现家电产品物联网化,而物联在CES2016上展示的红外转发装置更是强调家电设备的物联网化,配以远程控制、集中管理、设备联动等功能,能有有效推动家电产品的智能化发展。

回归物联网本质的智能家居,不但能加强设备间的互联通信,更以成套的解决方案产品为用户带来更好的使用体验。这样的发展变化,能有效推动整个智能家居市场的成熟,更能让企业从单纯的单一产品或系统销售获利转化为可持续的服务盈利。

平台及生态化趋势

物联网化有助于帮助企业改变盈利模式,而随着产品间互联通信应用的加强,智能家居整体平台化和生态化趋势也在CES2016上得到明显体现。大量技术标准和阵营间的竞争,必然导致生态圈的较量,这样的较量有助于整个领域成熟度的提升。从生态圈的的角度看,智能家居领域在CES2016上的最大矛盾体现在封闭和开放两种不同生态的较量,三星、博世这样拥有全产业链布局的巨头,更倾向以他们为核心,完成生态圈的建立,但谷歌、苹果这样的企业,其本身并没有重度涉及智能家居产品,其无论是标准还是技术,相对开放性更好一些,加上其本身在科技领域的积淀,更受中小乃至初创智能家居企业欢迎。在CES2016上,海尔U+和谷歌宣布合作并推出Weave空调,便是基于生态圈的合作。

生态圈的竞争对于终端市场消费者而言还有些远,而产品平台化的发展趋势则更接地气一些。以CES2016上出现的Withings Home为例,其同时集成多种传感器,可以检测室内空气质量,环境噪音。三星SUHD智能电视不仅是4K高清液晶智能电视的象征,更集成了SmartThings智能家居平台,作为智能家居中枢,达到对设备的集中管理。LG发布了一款智能家居控制中心SmartThinQ Hub,这款设备是一个内置扬声器的音响,同时又可以通过蓝牙、Z-Wave和ZigBee连接其他智能产品,作为智能家居中枢。

群雄逐鹿智能家居的井喷

相比占据汽车展馆的传统汽车品牌,家电品牌本非智能家居展馆绝对的主力,众多科技品牌对智能家居领域的围攻让整个智能家居展馆呈现百花齐放的景象,从生态圈到诠释未来的产品,物联通信新主张的出现终让人们看到智能家居产品告别孤独的机会。

智能家居阵营的较量

技术标准混乱一直都是阻碍智能家居行业发展的问题,虽然CES2016上无论智能家具品牌还是产品都出现井喷的态势,但生态圈的博弈也很明显地体现在了终端操作系统上。谷歌Brillo智能家居操作系统、苹果HomeKit、Wulian基于ZigBee的智能家居系统,以及高通基于骁龙212处理器的Smart Home Reference Platform智能家居平台,让我们看到了智能家居发展的更多可能性以及新产品。但行业碎片化和标准难以统一的特点恐怕还将持续下去,无论是科技厂商倡导的完全开放生态圈,还是家电厂商相对狭义的开放,在未来的厮杀中,都将进一步推动智能家居技术和产品的普及。

生态圈的开放与封闭

智能家居市场庞大的体量连三星、索尼、英特尔、高通、谷歌这样的巨头都难言“独食”,从产业链的合作到生态圈的建立,“抱团”厮杀是当前科技和家电企业进军智能家居领域的主要选择。除非了我们看到的闭合生态圈外,小米的模式也值得关注。作为一家新兴企业,小米在整个产业链和领域虽然没有足够的积淀,但通过投资入股的方式拉拢了一批智能硬件合作伙伴,乃至家电巨头美的都成为了小米的合作伙伴。从产业合作到资本布局,开放和封闭生态圈的争夺在本届CES上也体现得十分明显。

要生态圈更要连接:布局生态的三星

三星在本次CES2016会展上大力推崇“搭建智能家居生态圈”这一概念,这本身也是三星这样横跨科技、家电两大领域庞然大物的优势,以家电为中心布局三星的物联网(Internet of things)系统让人们在2600平方米的物联网展厅看到了家的未来。

从物联网中心电视(SUHD TV)到物联网冰箱以及厨房电器,全产业链布局显示出三星雄厚实力,也体现了三星物联网的重视,智能家居产品的物联通信成为三星各设备基础应用之外最重要的功能。三星将SmartThings平台植入电视机中,人们通过免费的蓝牙适配器就能连接家里的所有物品。而未来,三星所有的产品都能连接到这个SmartThings平台。

万物互联时代的强者:描绘未来的博世Bosch

横跨科技和家电两个领域的三星,已经让人们大呼过瘾,而作为德国工业巨头的博世Bosch,更用四大板块为人们勾勒出了一个完整的未来。博世集团董事会主席沃尔克 邓纳尔介绍了博世智能解决方案,分为:智能城市,智能家居,互联交通,工业4.0四个版块,其中,博世希望人们在智能家居板块中体验到未来的家居,尤其强调了传感技术。

四大板块的布局,宏伟的蓝图分散了人们关注的目光,但内置摄像头的冰箱、全新8系列ActiveOxygen洗衣等产品同样给人们留下了深刻印象,搭配博世智能家居系统,更有众多博世MEMS传感器、 智能加速度传感器、 高效角速度传感器、 博世环境传感器、 用于新物联网解决方案开发的XDK传感器平台,让人们看到了博世Bosch在万物互联时代的布局。

开放生态系统的代表:谷歌Weave

谷歌一直都想要将全世界所有的智能家居产品联系到一起,相比苹果自身生态体系的制约,谷歌在开放性上的优势十分明确。CES2016上,谷歌正式展示了早在去年3月就已经发布的Brillo物联网系统和Weave语言。

Brillo是谷歌针对低功耗和物联网设备最新开发的操作系统,并且Brillo基于Android系统打造,因此对于原本熟悉Android系统开发的开发人员来说,为Brillo系统开发App就不是一件困难的事情。Brillo系统支持ARM、英特尔x86和MIPS等架构处理器的设备,这为其提供了官方的适应性,在CES2016上,华硕、Kwikset智能锁都表示了对Brillo系统的支持。

悄然布局智能家居:亚马逊Alexa

从电子阅读器到智能家居、无人机,亚马逊几乎对所有的科技热点都有布局。在CES2016上,虽然亚马逊没有设立专门的展位,但Alexa正在渗透进各种各样的第三方产品,从家庭监控摄像头到照明系统,再到福特汽车。凭借该支持天气询问、播放音乐等指令的语音界面,亚马逊成为了需要强大自然语言处理技术和快速从互联网获取信息的各个行业的理想合作伙伴。

专为智能家居打造:高通骁龙212

高通作为移动互联时代的主要受益者,自然不会放过未来智能家居这块巨大的蛋糕,在CES2016上,高通不但推出了数款针对汽车领域的芯片,旗下子公司Qualcomm Technologies还带来了针对智能家居产品运用的高通骁龙212处理器,另外还有可广泛运用于智能家居解决方案的参考平台和全新的Bluetooth Smart 4.2系统级芯片系列。

从PC时代跨越到物联网:英特尔的创新

与苹果基本不参与CES所不同,在消费电子领域的强大影响力,让英特尔一直都是CES的重要参与者。在CES2016上,英特尔首席执行官布莱恩 科赞奇为大家带来了以“体验”为主题的演讲,从体育、游戏健康到文化创意领域,芯片无处不在,记录着大众生活中作息起居的实时数据。

蓝色巨人想要屹立不倒并成功从PC时代跨越智能手机时代,最终引领物联网和可穿戴智能时代,需要的是创新与执行力,相比Real Sence,智能芯片本身在英特尔芯片业务中占比较少,但已经迭代到第三代的微小低功耗模块Curie却让不少人眼前一亮,强大的功能和低功耗让其很受智能穿戴设备欢迎,从智能手环到单板滑雪产品都能看到Curie的身影,而其低功耗、体积小的特点,完全可以移植到智能家居产品中。

未来即在这里重塑用户家居环境

智能,成为科技与传统领域的连接点,赋予家居产品智能不单单是科技的进步,更是对传统用户行为习惯的改变甚至颠覆。CES2016上,越来越多系统化的产品和方案被企业推出,而开放的生态圈也逐渐得到越来越多企业的认可,当技术标准或生态阵营争议无法得到一个最终结论时,不妨放下争议,以包容的心态完成产业产品形态的塑造,让浮在空中的概念尽早落地。

物联通信才是关键

三星早在2014年便收购了一家小型的智能家居平台SmartThings,并将该平台导入三星智能家居设备中,让自身体系智能家居产品轻松实现互联通信,更努力寻求伙伴一同加入这个系统,而谷歌、亚马逊虽然没有推出具象化的实体产品,但Brillo物联网系统、Alexa语音控制系统却已经完成了对不少智能家居品牌和产品的渗透,放下各种技术标准争议,先做好方便各产品连接使用的系统平台,巨头们在CES2016上推出的产品和技术表明,他们当前将精力和资源都重点放在了产品的互联互通上面,只有当同品牌以及不同品牌旗下智能家居产品实现互联互通了,才能真的建立各自的生态体系。

不能忽视的大数据

从智能家居控制中心平台到智能家居产品互相之间的互联互通,都是围绕用户使用需求展开的,而拥有智能的家居产品,最大的优势在于能够收集、分析用户日常行为习惯数据,从而为用户提供更符合个人生活习惯的服务,诸如空调调节室温、家居灯光自动调节系统等,相比通过创新创造全新的产品或者功能让用户去学习使用,基于用户现有行为习惯,通过智能为用户提供更好地产品使用体验是智能家居产品融入用户生活的有效方式。除了通过传感器让智能家居设备具有感知功能外,更重要的就是大数据方面的支持了。单品设备的功能细化和共通设置其实也是最大程度收集用户数据的渠道,基于大数据的智能分析才能更精准的锁定用户的生活习惯,提供更人性化和便捷的服务,对于科技企业而言,大数据将是其切入智能家居领域的关键。

从单一产品到解决方案

智能家居企业想要从单纯产品和系统销售转向可持续的服务盈利,消费者想要获得更出色的产品使用体验,都需要完整的产品体系或解决方案,这更利好家电巨头企业,其本身企业品牌和产品线丰富度都能很好地满足终端消费者应用需求的变化,加上从产业链到生态圈的构筑,有利于抢占行业有利位置。初创企业本身想要在传统产品上切入市场,同家电厂商争夺市场比较困难,其更多的机会在于整合与创新,为终端市场消费者提供完成的解决方案或者填补应用需求空缺,都将成为机会。

写在最后:国产企业的希望

相对互联网汽车和VR虚拟现实,单一产品的智能家居往往门槛不会太高,这为众多国内新兴的创业企业提供了机会。来自中国南京的企业Wulian(物联传感)去年就已经参加了CES2015,今年再度携手智能花瓶、mini网关、桌面摄像机等新设备,以及原有完善的全套智能家居系列产品参展。在过去一年多时间里,这样的企业发展十分迅猛,而携带IPP运营登陆CES2016的长虹、发布智能家居生活机器人的海尔、提供Smart-home解决方案的海信,都让我们看到了国产企业在CES2016上取得的成绩,而智能家居也成为国内厂商在“大智能”时代的希望。

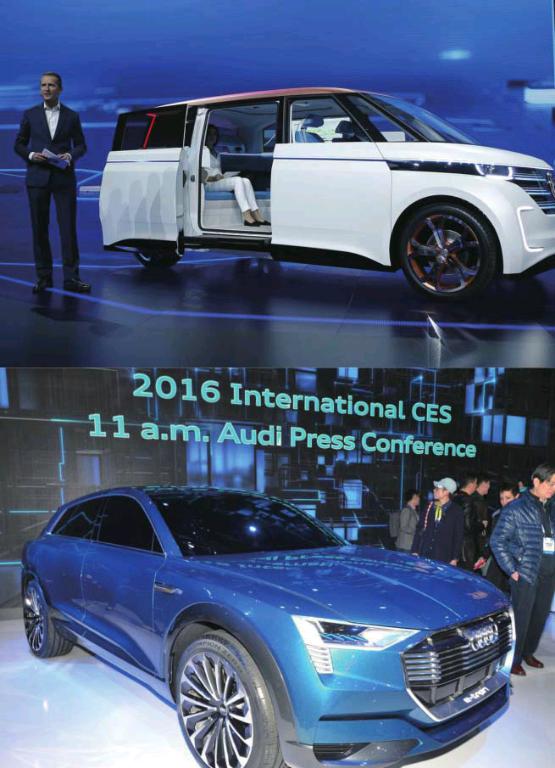

变身智能移动终端闪耀在CES2016上的那些互联网汽车

科技与汽车的融合已经成为一种趋势,互联网汽车渐渐成为各大IT展会上的明星,在过去不久的CES2016上,互联网汽车毫无悬念地成为了整个展会的焦点,从传统汽车厂商到新晋互联网品牌,汽车逐渐从机械工业时代的交通工具成为移动互联时代人们眼中的科技终端产品。智能让手机、平板电脑成为移动互联时代的宠儿,那智能为何不能让汽车变身智能移动终端呢?

CES沦为车展不谈个人消费电子的CES

以往,提到CES人们总会想到Intel和AMD的各种黑科技,以及移动互联时代那些让人忍不住想掏腰包的智能手机、二合一PC产品,但自从CES2015开始,越来越多的汽车开始在CES亮相并成功抢占观众们的眼球。旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合的CES原本并未狭隘地将参展品牌锁定到科技企业上,不过近年来汽车产品的疯狂涌现,逐渐有将CES变身车展的态势。

CES2016展会上,有近500家与汽车相关的厂商参展;通用、福特、丰田、现代、奥迪、宝马等主流汽车生产商都将在CES展会上亮相新产品或公布新计划,整个CES会场有近四分之一的场地被汽车展场占据。随着科技与汽车界限的日益模糊,从新能源汽车到无人驾驶,互联网技术和传统汽车制造业的深度融合让我们看到了特斯拉、谷歌等科技企业在造车方面的成熟,而传统汽车制造企业对互联网企业领域的重视,也凭借造车领域多年积淀,极大地推动了互联网汽车的普及度。

新能源 无人驾驶 车联网科技厂商携手汽车厂商推动变革

在过去几年里,以特斯拉、谷歌为首的科技企业不断用互联网思维尝试“造车”,而随着特斯拉在2013、2014大放异彩,整个新能源汽车逐渐成为市场关注的焦点,当2015年新能源汽车不断刷新销售记录并保持高增长时,整个新能源汽车开始从市场培育期走向成熟期。新能源汽车在CES2016上主要是动力的和性能的提升,或许没有无人驾驶和车联网那样吸引人,但对“电”的理解和运用体系的完善,将为互联网汽车未来发展提供最有力保障。

相对日趋成熟和努力推动大众化进程的新能源汽车,无人驾驶早在CES2016开幕前便成为人们讨论的焦点,而会上,包括奥迪、宝马、奔驰、丰田、大众等汽车制造商及100多家汽车技术公司展示了它们在无人驾驶与车内技术方面的技术创新,更让无人驾驶在CES2016上掀起一波又一波的高潮。新能源和无人驾驶本身在技术上相辅相成,虽然在人工智能、传感器功能以及系统软件上还有待完善,但已经无碍人们对其保持高度关注。

相比新能源和无人驾驶,车联网则更接地气儿一些。融合车联网基本互联互通功能的车载智能系统早已成为各汽车和互联网厂商争夺的焦点,不但宝马、奥迪等国际品牌一直在深挖车载智能系统的潜力,国内上汽荣威、奔驰、比亚迪等等企业也纷纷推出自己的智能车联网系统及产品,从关注整体应用的系统平台到针对单一功能的人车交互功能,CES2016上的车联网技术足以给人眼花缭乱的感觉。正是这三大趋势的确立,逐渐引发了一场科技和汽车厂商一场以融合为主题的变革。

机械 电子 智能一场以融合为主题的变革

从“人适应汽车”到“汽车适应人”,整个汽车领域经历了从机械到电子再迈向智能的过程,而随着技术成熟度的提升以及人们需求多样化的趋势,未来能够自动驾驶的智能汽车必将引发一场革命,但在这之前,互联网可以说是汽车从电子时代迈向智能时代乃至未来自动驾驶时代的基石,互联网汽车本身也是车联网、互联网+汽车的衍变,而所谓电动汽车、智能汽车乃至无人驾驶汽车,都是互联网汽车领域的细分。

对于传统汽车厂商而言,互联网将是汽车平台化应用延伸的必然,依托互联网应用能够极大拓展汽车应用功能,而对互联网公司而言,互联网汽车本身是一个天然的载体和中端,能够成为互联网时代的硬件入口。以阿里巴巴为例,其本身YunOS操作系统在上汽inkaNet车载信息服务中取得了落地点,从而能让整个阿里旗下大数据、通信、导航乃至云计算等资源进驻汽车产品中,这让阿里巴巴能极大获得以汽车为单位的线下流量,并在用户使用其他移动设备同汽车交互时,全面进入用户科技设备中。刚结束的CES2016上,汽车与科技厂商进一步的融合给市场看到了一个正逐步走向成熟的互联网汽车领域,两者相加绝非简单1+1=2,而是全面激活了汽车潜力。

互联网PK传统制造业驶向未来的汽车

传统汽车厂商拥有数十年沉淀下来的造车技术和品牌以及渠道能力,科技企业却在软件应用、数据和用户交互上有独特之处。不同环境下成长起来的企业本身在文化及理念上具有明显差异,其终端产品往往也有着各自阵营的精神文化烙印,在CES2016上,究竟是互联网企业制造出的汽车更打动你,还是传统汽车企业推出的新一代汽车更让你产生认同感?下面,就同本刊特派记者一探究竟。

传统汽车品牌发力

无论是新能源汽车还是无人驾驶,以特斯拉和谷歌为首的科技企业都走在了传统汽车品牌的前面,互联网企业的无畏及试错精神很大程度上推动了终端汽车消费市场对互联网汽车的认同,起到了很好的消费者培育作用。

相比互联网品牌,传统汽车品牌面对互联网汽车时慎重了许多,但雄厚的技术和综合实力,让他们在互联网汽车整体市场成长性明确时能够快速跟进。如果说本届CES有沦为车展的嫌疑,那一大波传统汽车企业无疑在这次车展上充分体现了“土豪”本色。不单是令人眼花撩的概念车,更有众多围绕人车交互、无人驾驶等应用的新技术、新系统展出,夺得大量关注目光。

中国企业还需努力

乐视在CES2016上的表现非常值得肯定,FFZero1概念车的出现更是用“未来定义未来”,这在以跟随为主的国内车企圈子里多少让人眼前一亮。不过总体而言,国内车企在CES上并没有太多的表现,这同智能手机在类似国际展会上大放异彩形成了鲜明对比,除了乐视和北汽新能源,基本上就难以看到其他国内车企的身影了。没有能够展示的具有竞争力的先进技术,是自主车企在未来汽车竞争中的最大短板。无论是新能源还是无人驾驶又或者物联网,国内车企的“跟随”状态让他们很难在国际舞台上成为焦点。未来,如果不重视在汽车领域的创新,国内车企很可能会失去这个难得的产业变革红利。

中国的特斯拉

乐视FFZero1概念车

梦想指数:★★★★★

人气指数:★★★★★

现实指数:★★★☆

乐视与美国电动汽车初创公司法拉第未来(Faraday Future)深度合作,推出了这款科技感十足的电动超跑FFZero1。FFZero1被设计为一款单座赛车,采用“四核”动力,最大马力超过1000 匹马力,百公里加速不到3秒,最高车速超过320公里/小时。新车具备自动驾驶功能,还配备多功能方向盘,方向盘前方为液晶仪表显示,而在方向盘的中央则是一部智能手机,能够显示导航及地图信息。此外,驾驶员还可以通过这个手机调整车辆的 功能等,操作逻辑采用了最为自然的手势语言,并且这辆车会不断学习用户操控习惯。

编辑点评:炫!无论是外观设计还是应用功能, FFZero1概念车足以成为中国科技企业在CES车展上的骄傲,虽然这是一款驶向未来的产品,但49.99万元的乐视电视都能出现在街头酒吧,谁能保证这款FFZero1概念车就不会某天在街头同你擦身而过呢?

构筑智慧城市

北汽新能源i-link智能网联品牌

梦想指数:★★★

人气指数:★★★☆

现实指数:★★★★★北汽新能源i-link智能网联是国内首家将4G通讯技术应用于车载车联网系统与大数据云平台交互,拥有国内首款采用自然语音识别技术的信息娱乐系统以及国内首款一体化超大尺寸座舱信息显示模块,针对新能源汽车量身打造了绿色信息化行车电脑显示系统以及搭载手机无线充电设备,并能同时实现电动汽车远程查询、检测、控制、预警等功能。

编辑点评:相比炫酷的概念车,北汽新能源i-link智能网联品牌在 CES2016上的亮相,更像是借这次机会将这个系统推向国际舞台。北汽新能源i-link智能网联品牌将分三步来走,最终要发展成‘智能汽车+智慧城市的互联网汽车产业链。

手势控制

宝马i Vision Future Interaction概念车

梦想指数:★★★★★

人气指数:★★★★★

现实指数:★★★☆

宝马i Vision Future Interaction概念车配有平视运动显示系统、3D效果组合仪表以及一个21英寸全景显示器。在人工驾驶时,车辆的显示器会提供常规数据,而在高度自动驾驶模式下,这些显示器可以化身为娱乐、互联系统。AirTouch技术则成为该车一大亮点,用户通过手势在不接触车辆屏幕的前提下通过控制显示器完成各项操作。

编辑点评:宝马i系列新能源汽车一度被看做传统汽车厂商对特斯拉的反击,i Vision Future Interaction概念车更用大量的屏幕以及互动操控方式,大大提升了科技元素在汽车中的比重。

发力人车交互

大众BUDD-e概念车

梦想指数:★★★★☆

人气指数:★★★☆

现实指数:★★★★★

大众BUDD-e概念车采用大众最新的MEB电动车平台打造,它借鉴了大众经典的T1 BUS造型,车底配备了一套全新研发的锂离子电池组,其续航里程有望达到337英里。大众旨在通过BUDD-e打造社区化的智能系统,这辆车能够实现智能化人机交互,更像机器人,还可以和家中的电器互联。

编辑点评:预计2017年上市的一款概念车,再一次让玩家感觉梦想与现实的接近,除了必不可少的大面积触控屏外,大众BUDD-e对电池的改善颇另消费者惊喜,除提升单次充电里程外,更能在半小时内即可充满80%的电量。

Q6雏形

奥迪e-tron概念车

梦想指数:★★★★☆

人气指数:★★★★

现实指数:★★★★★

奥迪作为以科技著称的德系大厂,除将最大里程提升至500公里外,更将风阻系数降为0.25,在同级别车中几乎没有对手。而在科技方面,多块OLED显示屏已经融入内饰,除驾驶操控系统外,后排影音系统也非常出色,并且计划在2018年推向市场。

编辑点评:奥迪e-tron概念车使用奥迪第二代MLB平台打造,全新的电池技术以及OLED技术的融入,将会为奥迪Q6的未来杀出一条血路。

支持无线充电

丰田FCV Plus概念车

梦想指数:★★★★☆

人气指数:★★★☆

现实指数:★★★★☆

丰田FCV Plus车型是一款燃料电池车,其配备的燃料电池堆设置在前轮之间,而氢气罐放在车后,并配备四轮电机驱动。改进电池性能的同时,该车还支持无线充电功能,其整体外观设计为人们诠释环保节能的理念,前脸两个多边形大嘴设计较为独特。

编辑点评:日系在燃料电池车上具有一定优势,丰田FCV Plus概念车或许在外观设计上相比其它概念车少了一些炫酷的科技元素,但却很好地在实用性方面进行了补充。

把汽车变成移动终端那些定义汽车未来的黑科技

每一届CES都能让人们看到未来一两年类消费电子市场的趋势,互联网汽车能够成功在CES2016上吸引到众多人气和关注的目光,其本身曝光的众多黑科技无疑是相当吸引人的。在众多凌驾于人类现有汽车科技之上的功能技术运用让本刊记者眼花缭乱的同时,特摘选了其中几个给大家分享。

无人驾驶成为角力核心

无论是科技芯片厂商还是传统汽车配件厂商,在CES2016上推出的众多黑科技都有一个共通点—为无人驾驶提供服务。无人驾驶本身是一个庞大的系统工程,从基层的传感器、汽车电子到中控系统以及各种定位导航和软件服务,需要一个生态圈来共同支撑,才能最终实现。相比新兴科技厂商,传统汽车厂商本身在汽车研发及制造上的深厚沉淀,在这样的系统化工程面前优势就显得相当明显了。而从福特一口气将Fusion混合动力自动驾驶测试车队规模扩大三倍、丰田宣称成功将地图精度缩小至5厘米级别等等举动和成果可以看出,传统汽车厂商本身对无人驾驶概念的认同,其庞大的汽车产能和雄厚实力,能够让这些技术快速从理论落地到产品。

英伟达车载人工智能引擎:NVIDIA DRIVE PX 2

早在去年就已经涉足车载平台的NVIDIA终于在今年的CES大展上载誉而归推出了新一代自动驾驶平台—智能汽车“超级电脑”—DRIVE PX 2!NVIDIA DRIVE PX 2可处理12个视频摄像头、激光、雷达以及超音波感测器,加以融合后而得以精确地侦测物件、识别并确定车子相对于周围的所在位置再推算出安全行车的最佳路径。NVIDIA在CES2016上用Ubuntu系统演示DriveWorks,DriveWorks实现感测器校正、撷取周围环境资料、同步化、录制,进而透过涵盖所有DRIVE PX 2专用与通用处理器上运行的复杂演算法线程处理多个感测器资料流。

高通与奥迪的合作:骁龙602A

车载芯片绝对是众多上游芯片厂商争夺的焦点,已经在智能手机领域获得大量市场份额的高通自然不会愿意放弃汽车这个正在新起的“大个儿”智能移动终端。CES2016上,高通宣布和汽车厂商奥迪达成合作并展示搭载高通骁龙602A处理器的奥迪Q7,而该芯片同样会出现在奥迪部分2017年款车型中。高通并未透露更多关于骁龙602A处理器的细节信息,发言人表示骁龙602A不仅在图形处理方面能够为车载娱乐系统提供更好的支持也为自动驾驶技术提供了更多帮助。在车身传感器和骁龙602A的协作下,汽车可以实时检测路况和周边情况,通过深度学习算法实现自动驾驶。

让贴膜成为过去:大陆集团的“一键黑窗”

大陆集团在推出的“一键黑窗”会自动根据车外环境来改变车窗透明度,辅助进行车内温度的调节,减少二氧化碳的排放。这项技术的实现方式是通过内置在玻璃内部的特殊薄膜,在接受到系统的电控信号之后,来改变玻璃的透明度。对于纯电动车而言,该技术的使用还有可能增加续航里程。

镜片上的科技:搭载AR技术的全屏幕车镜FDM

在2016年CES消费电子展上,镜泰公司带来了全新的“全屏幕车镜”FDM(Full Display Mirror)(Full Display Mirror)技术,而首批搭载该技术的量产车型为凯迪拉克CT6豪华轿车和2017款凯迪拉克XT5跨界SUV。此外,镜泰还带来了为车辆前向和后向视野定制的摄像机系统,汽车视频摄像机包含一个互补金属氧化物半导体 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)成像器,后者具有较大的动态捕捉距离和像素级精度。每一个像素都能独立曝光和自行调节,无论是在亮度最大或最小的场景下,都能确保拍摄效果清晰可见。

追踪驾驶者眼球:德尔福主动操控驾驶舱

德尔福主动操控驾驶舱配合Eye glance系统,通过隐藏的红外摄像头跟踪驾驶者的眼球运动,以推断他们的意图,并开启相应的信息娱乐功能。

让黑夜如同白昼:奥托立夫第三代夜视解决方案

世界第一大安全气囊供应商奥托立夫(Autoliv)在CES2016上展示了最新的第三代夜视解决方案,据称是世界上首个可以在完全黑暗或者大雾中探测到交通危险和生物的夜视系统。该系统将大灯可能照射不到的远处路况,通过红外线技术生成图像,结合汽车自身行走的路线,分析路况中的各个不同对象可能带来的潜在危险。

微软的野心:Windows 10 Mobile登陆汽车

工程集团IAV在与微软携手开发“连接高度自动驾驶”汽车,且集成了微软Azure云服务与Windows 10的特性。除了一些安全特性,它还允许汽车与周边的可穿戴设备通信、检测路边行人是否要过马路。此外,得益于车载的Continuum适配器,车子还能够支持Windows 10 Mobile设备,使之与车辆的信息娱乐系统无缝衔接、或者在自动驾驶模式下使用应用程序。

博世的大布局:智能城市与互联交通

作为汽车零部件企业中的领头者,博世在CES上围绕智能家居、智能城市、互联交通、工业4.0四大主题进行展出。而其展出的汽车也已被完全重塑,其中中控台已被改造为一个可以根据汽车当前环境显示信息的电子显示屏。

从交通工具到智能移动终端互联网汽车的变革

“一个世纪前,亨利 福特或许无法想象,汽车有朝一日会被定义为消费类电子产品。但现在,CES上的一切却告诉我们,这已是千真万确的事实。”—CES2016大会开幕前夕,《今日美国报》的评论,点出了当下汽车产业积极拥抱互联网的大趋势。

融合才是王道

过去几年,以特斯拉、谷歌为首的科技企业在汽车领域的频繁动作与不断试错,在不断试错中努力前行,而行业导入期卡位准确的特斯拉更是充分享受到行业前期爆发式增长的红利,更极大刺激了众多科技厂商对汽车领域的野心,不断提出“颠覆”、“弯道超车”等概念,以期能在是市场体量巨大的汽车领域获得大量收益。

但造车是一个庞大而复杂的系统化工程,其本身企业研发和生产能力乃至资源整合实力都具有较高要求。新兴科技企业想要在短时间进入这样一个陌生的领域并进行颠覆,这基本是不可能完成的任务,即使是被科技企业津津乐道的特斯拉,也是在造车上沉淀了十年以上,才在最近几年去的巨大成功的。科技企业本身在技术和经验沉淀上是有所不足的,想要进入汽车领域,更合理的是同传统汽车企业合作,以生态圈的形式共同分享互联网汽车产业红利。

科技厂商不断在互联网汽车领域的尝试很好地推动了技术和消费者的成熟,汽车互联网趋势的确立最终打动了众多传统汽车品牌,本届CES2016成为宝马、丰田、大众等传统汽车厂商秀肌肉的车展,而这背后,其实是科技厂商同传统汽车厂商的融合。乐视并没有真的在汽车领域“白手起家”,而是选择了同法拉第的合作;福特也宣布与谷歌联手开发汽车自动驾驶技术,巨头的联姻无疑让两个领域都极为震动;当在制造业拥有技术和经验的汽车厂商选择同大数据、传感器技术等方面优势明显的科技厂商决定亲密合作时,互联网汽车注定会普及到终端市场。

生态和格局的形成

求快的特性让“开放”成为互联网科技企业文化精神里面不可或缺的部分,但对于传统制造业起家的汽车企业而言,其更喜欢“掌控”。无论是产业链还是生态圈,汽车企业更希望自己能够获得足够的话语权和掌控力,汽车企业所谓的开放,更多时候是对自身阵营或产业链上的合作伙伴进行开放。文化精神的差异让互联网科技企业同传统汽车制造企业在合作时,很容易“惯性思维”而对同一件事情或者产品产生不一样的做法。

车企自行搭载互联网汽车生态系统是目前主流的声音,宝马的BMW互联系统虽然以宝马开放式移动云平台为主打,方便用户各种数码设备同宝马汽车连接,但却在可移植性上注定不足。不过福特这样的美国企业却已经决定把自己的下一代车载智能系统SDL(Smart Device Link)开放给所有汽车厂商,不过这样的开放目前也就赢得丰田一家盟友,但这毕竟是一个好的开端。而且并不是所有的汽车企业都有能力推出自身体系的生态系统,选择阵营是未来中小汽车企业在互联网汽车时代生存和发展的必然。

赋予汽车智能

无论是为汽车配备电子元件还是传感器,科技企业赋予汽车的其实是智能。当汽车不再是冰冷的交通工具,而是拥有自我感知和学习能力时,汽车产业才将真正完成革命,重新发明汽车或许将成为现实。

智能不单单是互联网汽车与传统汽车的区隔,也是互联网汽车未来的发展方向。单纯更出色的驾乘体验已经难以满足人们对未来汽车的要求,基于人车交互的情感体验以及围绕用户数字生活展开的互联互通才是未来互联网汽车应用的主要方向。而这一切的实现,将赋予汽车更多的身份。

写在最后:全方位渗透生活的科技

当第三次科技革命的宠儿遇上第二次工业革命的结晶,汽车的电子化便成为潮流,而移动互联时代,汽车逐渐从交通工具成为了人们眼中的消费电子产品,这让互联网汽车正式成为CES等科技展会上的明星。为何一定要去纠结二合一PC到底是笔记本还是平板电脑呢?当科技企业和汽车企业开始融合生产互联网汽车时,又何必要去思考到底是科技产物还是工业产物呢?当汽车渐渐成为人们不可或缺的生活品时,科技和互联网元素的加入,无非是让这个科技产品给予人们更好的生活体验而言。当互联网汽车已经成为CES2016上的主角时,各种科技影片中给我们勾勒的未来汽车已经真的是触手可及了。

轮回2016平板电视趋势大猜想

2015年的平板电视机市场无疑是大乱斗的时代,由小米和乐视上演的价格战,引领着平板电视机的价格一路下滑,这一情景让我仿佛看到了当年CRT电视机时代由长虹、康佳等国产品牌引起的CRT价格大战,或许历史的轮回正在上演。2016年,平板电视机市场将走向何方呢?不妨让我们来大胆猜测一下!

更多互联网品牌进入电视市场

在电视这一传统行业,小米和乐视的成功,让许多互联网企业看到了契机:自己做设计研发,找深圳成熟的代工厂生产,然后在网上销售。没有了渠道费用自然可以以很低的价格进行销售。据相关数据统计,2014年中国电视机市场有仅5个互联网品牌,2015年中国电视机市场新进的互联网品牌达到了9家:大麦、17TV、CAN、PPTV、微鲸、风行、梦品牌、暴风、荣为,而2016年还有数个品牌将进入电视机市场,比如CNC、优酷、芒果TV、腾讯。因此,2016年中国电视机市场互联网品牌的数量将达到18家之多。

众多互联网品牌纷纷加入电视市场,让电视市场看起来似乎热闹异常。不过据奥维云网(AVC)预测数据显示,2016年中国彩电市场零售量规模将达4739万台,同比微增1.4%,零售额规模将达1611亿元,同比增长2.5%。小幅的市场增长应对的却是大幅的品牌数量增长,因此2016年电视机市场热闹背后隐藏的确实更加残酷的竞争。

电视机面板厂只有那么几家,优质面板的产量有限,代工厂也只有那么几家,因此各大品牌唯有各显神通。面板和画质引擎一直是国产电视品牌的短板,这一点也继续延续到互联网品牌身上。不过,智能电视机的兴起让大家都看到了机会。因此,智能系统和让智能系统流畅运行的硬件配置成为了互联网品牌参与竞争的关键点,当然互联网品牌的另外一个竞争优势就是价格。

价格下降促使60英寸电视机进入主流市场

历史似乎正在重演,价格曾经是传统电视品牌在CRT时代用来打击外资品牌的有力武器,如今这一武器又被互联网品牌拿起,而打击的对象变为了曾经的使用者—传统电视品牌。

4999元,这是互联网电视机品牌常打的一副价格牌。2015年年中,55英寸的小米电视2就以4999元的价格让市场惊呼,从而把市场上很多国产品牌推出了5000元以下的55英寸4K电视,就连一向高高在上的外资品牌也把这一尺寸的电视机降到了6000元以下。

不过这一情况并没有维持太久,2015年年末时小米和乐视再次祭起了4999元的价格利剑,这一次利剑指向了60英寸以上的市场—小米推出了60英寸的小米电视3,乐视则推出了65英寸的超级电视X65。这两大互联网电视领导品牌之间的价格战就像是一个风向标,可以预见到是,2016年,4999元的60英寸/65英寸电视机到处可见,而国内家庭的客厅电视也将迈入60英寸时代。

分体式设计让各品牌再次祭起“超薄”利刃

超薄设计曾经是外资品牌的一大利器,由于掌握了液晶面板的上游资源,因此外资品牌可以在屏幕上做很多文章,比如超薄设计。2005年年初,索尼就推出机身厚度仅有4.9mm的液晶电视机,让电视机的超薄达到了极致。不过,国产品牌也不落下风,出手的依旧是互联网品牌。既然在屏幕上没有优势,小米独辟蹊径在电视机的整体设计上做文章,研发出了分体式电视机—把电视机屏幕和主机部分分开,这样既让屏幕变得更薄,也让智能电视机具备了升级能力。不用更换成本昂贵的屏幕,仅需更换电视主机的分体式设计,一经小米推出就引起了市场的强烈反馈,也引领了竞争对手纷纷仿效。

互联网电视另外一个大佬:乐视随即也推出了分体式设计电视机,而且乐视更进一步,利用分体式设计把电视机屏幕的超薄推向了极致,打破了索尼电视保持的4.9mm机身厚度记录。在CES2016上,乐视展出了第4代超级电视Max65 Blade,其采用LG Display屏幕以及康宁的Iris玻璃导光板,薄度仅为3.9mm,是苹果iPhone 6s厚度的一半,等同于两枚1元硬币厚度。此款电视也成为目前全球最薄的液晶电视。

超薄,这一电视机进入平板时代以来永恒的话题在2016年将被再度引爆,电视机成为客厅的一幅“壁画”的梦想或许将在今年实现。

4K电视全面取代高清电视

很多人认为2015年的4K电视还是处于一个较为尴尬的地位,因为4K片源并不多。然而回想1080p全高清电视的普及,你就会明白其实4K电视的普及或许正是全高清电视机普及的一次轮回。当年在高清内容并不多的情况下,全高清电视机在上游面板厂商和各电视机品牌的力推下,也慢慢取代普及到普通家庭。

据统计,2015年4K超高清电视的渗透率为31%,较去年增长17个百分点。分析指出,4K电视渗透加深的主要原因有以下三点:一是2015年上游面板厂商主推4K面板,全球面板UHD的渗透率为16%,较去年增长8.5个百分点;二是整机厂商加速产品高端化升级,4K电视成为主销产品,2015年中国UHD机型新品上市504个,较去年增加203个;三是面板厂和整机厂的共同作用,4K面板和整机的价格不断下降。当然,在很多人看来其实让4K电视机普及的真正原因还是价格,只有价格才能让中国这个对价格非常敏感的市场得到极度的活跃。

除了不断下降的价格,2016年4K电视还迎来了一个好消息:CES2016上亮相了很多4K蓝光机。这意味4K内容会有更丰富的资源,而着困扰4K普及的短板—片源问题将得到缓解。

因此,2016年4K电视机将全面替代全高清电视机,全高清电视机将慢慢退出一二线城市市场,转战三四线城市市场。

画质技术依旧是外资品牌对抗国内品牌的惟一法宝

据统计,韩系品牌市场零售份额为6%,较去年下降0.5个百分点;日系品牌零售份额为7%,较去年下降0.8个百分点。整体来看,以三星和LG为代表的韩系产品保持外资电视品牌中的优势地位,而索尼、夏普为代表的日系品牌份额则逐年下滑。

从数据可以看出,互联网品牌的加入,难受的不仅仅是国内传统电视品牌,外资品牌更加难受。在国内市场上,硕果仅存的几个外资品牌,如索尼、三星、LG等依旧凭借产品品质和画质,以及品牌因素在苦苦挣扎。一方面跟随市场大流降低售价,另外一方面用自己最有力的武器—用高画质技术打造高端电视形象对抗国内品牌。

很多人认为4K电视依靠超高清分辨率就能实现高画质,这是一种错误的认识。电视机的画质引擎技术对于电视画质相当重要,而在画质引擎方面则是外资品牌的技术实力体现。2106年,一种新的画质提升技术—HDR将成为外资品牌最有利的武器。

电视HDR并非是我们手机中的HDR,虽然它们都是高动态范围效果。电视HDR是一个包罗万象的宽泛术语,可能存在诸多标准和形式(比如杜比的Dolby Vision),同时也需要电视硬件(如配备高亮度面板)来支持,再加之针对其改进的影视资源内容,三方结合实现更出色的画质表现力。当然,从本质上来说,不论何种HDR技术,基本上都是通过提升亮度、扩展三原色来实现更广的色域、更好的对比度。目前索尼、三星、LG在CES2016上推出了搭载了HDR技术的高端电视机。

同时,外资品牌除了加大画质提升之外,智能系统也是一个重点。索尼、夏普等厂商均加入谷歌阵营,在其电视机新品上均搭载Android系统,而三星和LG则分别专注自家的Tizen和Web OS。

三星KS9500 SUHD TV

推荐指数:★★★★☆

人气指数:★★★★☆

科技指数:★★★★☆

在新的一年里,三星为我们带来了HDR和WCG都得到大幅提高的第二代量子点电视机(Quantum Dot)系列产品。三星全新SUHD TV产品线为无与伦比的画质而生-三星创造出令人赞叹的亮度、出色的对比度、前所未有的逼真色彩。全新三星SUHD TV采用量子点显示,开创了HDR为1000nits的全新行业标准,使明暗画面的反差更加强烈。HDR是一个提高对比度的概念,可以使明亮的地方更加明亮、灰暗的地方更加灰暗;WCG指一种呈现接近自然色的色彩呈现能力。这意味着,在高清电视机已经普及的情况下,像素竞争的焦点开始由量转变为追求提高消费者体验的质的竞争。

今年的创新电视产品,演绎出设计、工程、工艺三者之间的协同效应。三星SUHD TV KS9500是全球首款无边框曲面电视,带来史无前例的沉浸感、真实感观影体验。三星大幅减少了SUHD TV外部硬件,实现“360°设计”,使电视无论摆放在家中的哪个位置,无论从哪个角度看上去,都十分惊艳。

在软件界面上,新的三星电视系统将会采用全新的界面并以Smart HUB为主,主打无缝切换。在新的三星电视系统下,用户能够在电视节目、网络播放、游戏机、蓝光机之间实现快捷切换,且切换的过程流畅迅速,要达到“无缝”体验。搭载这个系统的智能电视将会比以前的电视更加注重整合性,区别于之前的电视系统,新的三星智能电视系统会在一个界面里整合不同资源的集合。与这款电视系统配套的还有一个全新的Smart Control Remote遥控器,三星称这款遥控器可以智能识别家中与电视连接的所有娱乐系统,包括音箱、电视盒等等。

小米电视3 60英寸

推荐指数:★★★★☆

人气指数:★★★★★

科技指数:★★★☆

小米电视3采用60英寸原装LG真4K屏,拥有旗舰电视画质,分辨率高达3840×2160,清晰度是1080p的4倍,拥有178°的广视角、8毫秒的响应速度,内置的MStar 6A928电视处理器独有MACE-Pro4 UC+ 第四代高清画质引擎,包含多种图像增强技术,使用高色饱技术,NTSC高达85%,画面真实度更高。内置6M60独立旗舰图像处理芯片,搭载高端动态补偿全方案,并支持MEMC运动补偿技术,有效消除运动图像拖影。

小米电视3还标配独立电视音响,内置4只2.5英寸中低音扬声器和2只20芯球顶高音扬声器,响度高达102dB(C) 响彻500平米大空间。内嵌杜比Dolby Audio音效技术,支持虚拟环绕、低音增强、对白增强、自动音量平衡功能。并经过四次格莱美奖获得者Luca Bignardi和小米声学专家联合调音。小米电视3独立音响优势表现为高音亮、中音准、低音沉。

由于采用了分体式设计,因此各类接口都集中在小米电视主机上,包括3个HDMI、2个USB、VGA、网络接口、AV、电视RF,满足连闭路电视、连有线电视机顶盒、连电脑、连游戏机、连音乐播放器、接网线、插U盘等各种需求。全套电视接口,各种你想要连的设备都可以连接,连接的时候更省力。

硬件方面,小米电视3内置MStar 6A928旗舰电视处理器,采用Cortex-A17内核,包含4核CPU和4+4核GPU,主频为1.4GHz,超频最高可达1.7GHz,配备2GB DDR3三通道内存,可以轻松驾驭高清视频、大型3D游戏。支持H.265硬解码,播放4K影片速度高达每秒60帧,更是支持USB3.0、HDMI2.0、802.11ac 双频Wi-Fi等豪华4K配置,还支持前沿的低功耗蓝牙4.1技术。

索尼X93D

推荐指数:★★★★☆

人气指数:★★★☆

科技指数:★★★★☆

这是索尼在今年CES上推出的新品,预计2016年春季将在国内上市。该系列电视采用了4K HDR的全新标准,意味着除了4K高清分辨率之外,这个系列还将拥有HDR画质影像,拥有更高的动态对比度。4K HDR画质也得益于索尼此次采用了更薄的Slim Back Drive背光系统和Backlight Master Drive背光系统,拥有更高的对比度与饱和度。亮度更高,黑色更黑。

在厚度上,虽然此次发布的电视系列没有索尼去年推出的4.9mm那么薄,但由于挂墙距离仍然保持在4cm,因此视觉上看这款电视依旧相当薄。而之所以没有延续4.9mm的最薄厚度,索尼的工作人员表示,这么做是为了平衡画质与厚度,让两者达到完美平衡。

在控制上,索尼对遥控器也进行了全新的优化:包括一键快速启动、语音智能操控等。值得一提的是,目前索尼已经支持了40种不同的语音。

由于搭载了最新的智能安卓智能系统,因此这款电视可让用户尽情享受电影、音乐、照片、游戏、搜索、应用等海量内容。语音搜索功能帮助用户方便地查找内容、询问问题并控制电视。Google Cast可让用户轻松地将智能手机或平版电脑上的内容发送至电视之上。连接Google Play后,用户还可以通过电视操作移动设备上的应用。

乐视超级电视X65

推荐指数:★★★☆

人气指数:★★★★☆

科技指数:★★★☆

乐视65英寸超级电视X65在外观上采用超薄机身设计,薄处仅10.2mm,比超3 Max65还薄8mm,全金属机身+阳极氧化技术,使金属光泽更加优雅,配合一体成型的经典超薄云底座及铝塑拉丝工艺背板突显贵族品质。

超级电视X65搭载65英寸进口超高清4K面板,物理分辨率为3840x2160。在性能方面,X65采用4核1.4GHz强劲性能4K智能电视芯片Mstar6A928,Cortex A17架构,Mali T760顶级旗舰GPU,支持60帧H.265/HEVC格式4K视频硬解,内置3GB超大运行内存及16GB全新标准的16nm工艺eMMC5.0高速闪存,其配置完胜目前大部分智能电视。

接口方面,X65内置双频双发双收Wi-Fi芯片,支持最新的802.11ac协议,是802.11n的3倍;USB3.0、HDMI 2.0及多种音视频端口,可以方便连接其他设备:电视机顶盒、游戏机、蓝光播放器或电脑。

功能更是X65的优势之处,搭载EUi5.5 TV—Springer(史宾格)操作系统,基于先进的Android 5.0深度定制。EUi5.5首创了多类型桌面,并首次实现意识流交互,让用户所想即得,完全实现内容桌面化和去App化,影视、体育、游戏、购物、音乐等多样内容即是桌面,并可进行分众运营,让不同的人群有专属的内容桌面,所有超级电视均支持OTA升级更新。

飞翔中的超现实:VR逐渐将虚拟拉入真实

1981年,还是数学家的弗诺 文奇(VernorVinge)在他的传世名作《真名实姓》中描述了一个虚拟世界,黑客们以巫师的具象在网络世界中行走。这个世界外的世界正是VR(Virtual Reality),由计算机模拟的浸泡式全景多媒体,复写创造感官体验,包括虚拟的视觉、味觉、气味、声音、触感等等。

事实远远想像难以实现,何况要现实的是一种“非现实”。因为自然世界是立体的、连续的、真实的;数码化却是平面的,孤立的;而虚拟的东西更是抽象的、非真实的。千百年来人们总是想通过种种技术手段复现事物,于是有了印刷,录音,照相,摄影……但我们终究对虚拟变为真实的方式难窥一斑。不过,随着科技的不断进步,科学家终于找到一种“欺骗自己”的方法:我们在看同一物体时,其两只眼睛其实看到的影像是不同的(两眼间约5cm左右的距离),因此,我们可以制造出两个影像,然后让两只眼睛各自看到不同的影像,透过视网膜就可以使大脑产生景深的立体感了。这就是VR技术?不,这仅仅是3D技术,不过,它却将我们带来到了一个脑洞大开的世界:“虚拟现实技术”。

布局VR市场成长迅速

虚拟现实技术走入了大众的视野,其中Oculus Rift和HTC VIVE功不可没。它的主要形态是一个头盔显示器,能将图像分别投射入左右眼,而更重要的是,它能通过头部动作追踪使视角随之改变,让人如入实景。 举一个不算太贴切的例子也许有助于理解:一张普通照片中的课桌是平面的,无论你怎么变换视角也只能捕捉到拍摄时特定角度的信息;3D电影中课桌从两个角度的拍摄播放交错形成了立体感,利用的是眼睛的错觉,从信息密度而言并未多出太多;而这张课桌具备足够的信息密度,你可以从各个角度高度端详并寻找那个刻上去的“早”字,也许还能发现上节课那个谁传来的纸条,就像那张陪伴了你青春的真实触摸过的课桌,只是你可能无法趴在上头再睡上一觉,这就是虚拟现实。目前在消费类VR硬件上,实力相对较强的OculusRift,HTC VIVE和Sony PS VR形成三足鼎立,再加上以Goole Cardboard类的手机VR,分别代表了业界的四个主要趋势:静态体验,移动体验,主机体验,Mobi VR。原理上而言无外乎是显示头盔配合陀螺仪,体感手柄等辅助操作,实现低延迟高精确度定位,来满足VR实时追踪展示视野的需求。

Oculus Rift

推荐指数:★★★★

人气指数:★★★☆

科技指数:★★★☆

首先登场的是大家熟知的 Oculus Rift,民用虚拟现实技术的急先锋,是目前公认最有技术积淀虚拟现实厂商,在把源代码和工程原理图公开以后也带动了一批虚拟现实装置的兴起。Oculus Rift主体由一个虚拟头盔和精密的追踪探头组成。玩家佩戴着头盔,端坐在桌前身体基本静止,靠转动头部实时获得游戏中不同的视野,并通过手柄进行操作。玩家只需要书桌前的一小块区域即可用于游戏,是为“静态”。

经过一段时间的努力和积淀,当前的Oculus在2014年已经在向跃跃欲试的爱好者们提供了第二版开发套件(Development Kit 2),其消费者版CV1将于2016年正式发售,据称搭载了神秘的防眩晕技术。原先Oculus是以游戏为主要发展方向,在被神秘网站Facebook以20亿美金收购以后,Oculus也被人们寄予了虚拟社交,在线教育方面的希冀。

HTC VIVE

推荐指数:★★★☆

人气指数:★★★☆

科技指数:★★★★☆

VIVE 是由 HTC 和游戏公司Valve联合打造的虚拟现实头盔,其标配一对棒状手柄与Lighthouse激光定位器。虽然发布较晚,但硬件配置上略胜于Oculus RiftDK2,颇有弯道超车的感觉。

相比Oculus的静态体验,HTC VIVE允许用户在房间内自由行走,并由一对安装在房间对角线的Lighthouse激光定位器保证安全—当你靠近房间边缘时眼前会浮现淡蓝色线条虚拟墙壁。最大支持面积约为15~20平方米,有心的朋友可以留意一下。

VIVE头盔和两个手柄上都具备收发装置与激光定位器相呼应,自身就是体感装置,VR程序可由此精确获取用户的手部头部,身体的位置,监控用户的位移,下蹲,起跳等动作,以此与虚拟世界更好互动。因而VIVE的体验自然“动态”了起来,当然这也是相对的,由于虚拟空间与现实空间是1:1的对应关系,玩家在特定游戏场景中的活动范围自然也受到了一定限制。

索尼 PlayStation VR

推荐指数:★★★★☆

人气指数:★★★★★

科技指数:★★★★☆

横跨视听、游戏与信息技术等领域的巨头索尼亦有动作,停止开发自家专注观影的头戴显示器HMZ系列,转而为摇钱树游戏主机推出了虚拟现实头盔曰PlayStation VR,预计16年初发布。配合PS Move体感控制器和无线手柄,活动范围是客厅电视机前几平米的区域,介于Oculus的“静态”和VIVE的“动态”之间。

PS VR目前仅在少数展会上出现过,但据少数体验者表示,得益于索尼深厚积淀PS VR在场景沉浸感方面尤为突出,其延时也几不可查,颇值得期待。PS VR的另一优势在于有一批付费意愿较强的潜在消费群体—全球超过三千万(2015年末数据)PS4的拥有者们,开发者们也因此愿意为此加紧完成适配,著名游戏《最终幻想14》及《夏日课堂》的VR版本将及时与玩家们见面。

值得一提的大法家的PS VR呼声正高之时,老对手微软也表示要引入Oculus Rift作为Xbox的奥援来对抗,毕竟自家的Hololens主攻AR(Augmented Reality,增强现实)并不是给游戏所准备的。

基于智能手机的Mobi VR

推荐指数:★★★☆

人气指数:★★★

科技指数:★★★☆

如果只是想轻度体验一下VR,那么可以尝试一下谷歌给出的解决方案—Cardboard。2014 年Google I/O 大会推出的这款神奇小纸盒成了当前成本最低的虚拟现实设备。你甚至可以根据Google提供的图纸自己购买纸板、双凸透镜、磁石、魔力贴、橡皮筋等部件自行组装一个,成本约为十美元左右。这种成本更低的设备,销量已经超过50万,更多的受众也得以体验到虚拟现实,不再局限于少数极客,这对VR技术在更大范围普及是有所裨益的。当然你还需要一部智能手机配合相应APP使用才能获得VR体验啦~

如果要求稍高一些,也有厂商提供解决方案,其中优秀代表为三星的GearVR,售价为99 美元,但只能与自家的 Galaxy S6、S6 Edge等手机搭配使用。由好基友Oculus提供技术支持。事实上Oculus Rift DK2 用的屏幕就来自三星,与Note 3同款。大陆厂商们推出的暴风魔镜,乐视头盔等也属于同一范畴,就不一一展开了。

拍摄设备产品

虚拟现实内容的拍摄设备同样得到了厂商们的重视,甚至,现在已然超过了对显示投备的关注。运动相机大厂GoPro就表现出了对VR浓烈的兴趣,面向专业用户推出了针对谷歌Jump虚拟现实平台优化的Odyssey套装,定价1.5万美元。套装中包括16台GoPro Black运动相机、Odyssey全景拍摄套盒、16台Array Bacpac、16张microSD内存卡以及Pelican手提箱,最高可以实现8K@30fps的全景视频拍摄,Jump平台汇编优化之后得到的图像效果失真也更小,可以在Youtube上播放。

此外,GoPro还公布了一款正在研发的用于全景拍摄的六目摄像器材,这款器材由上下左右前后六个方位的GoPro Hero单独相机组成,可同时拍摄6个不同方位的照片,然后再借助Kolor(已被GoPro收购)的软件技术和算法,通过后期的画面缝合,最终达到可呈现VR内容,售价大约在1500~2000美元之间。

同时,三星也推出过一款名为Project Beyond 的 VR 视频摄影机,机身搭载了16个摄像头,每帧的捕捉处理能力超过 3500 万像素,拍摄出的画面可实时传输到自家虚拟现实设备Gear VR 上,这对各种场景直播是有所裨益的。

甚至智能手机领域的昔日霸主,诺基亚也推出了虚拟现实影像拍摄设备 OZO,主要面向影视拍摄与广告传媒等行业,售价高达六万美元。OZO采用立体球形造型,主体上一共设有8个摄像头以及8个嵌入式麦克风,因此具备了360°视频和环绕立体声的录制的能力。在如此超强的配置加持下,可使画面的形变更小,为用户提供了更真实的虚拟现实体验。

内容产品

由于不计其数的电影和小说都像津津乐道地向我们描述出虚拟现实的各种应用方式,因此,我们对此也充满了期待。所以,目前的市场上大多数关于VR的应用,都是承诺带我们去到那些曾经已设想出来的体验。游戏与电影,是我们现在唾手可及的两个主要方面。在一些做得尤为出色的产品中,甚至能让你完全沉浸在那个虚拟的世界之中。当然,我们更有理由相信,随着技术的深入发展,有一天,,我们能获得更多我们想像到,甚至是不能想像的应用方式。

a.游戏

虚拟现实内容需要包含足够大的信息密度,而凭空“创造”了360°世界的3D游戏天生与之有着天生的相容性。良心企业Valve的代表作《半条命2》《传送门2》,早已领先业界支持了以OculusRift进行虚拟现实游戏,不得不感叹其反应之神速。

以下通过四个出现在HTC VIVE开发者峰会上有代表性的Demo来管窥一下虚拟现实游戏的独特魅力与发展方向。《Aperture Robot Repair》是一个画面精细的维修机器人Demo,由Aperture Science Enrichment Center 出品。此游戏展示了虚拟现实对事物内部结构精细的显现能力,想必随着技术的进步也将激发工业设计仿真方面对VR的需求。

《Arizona Sunshine》是一个打僵尸的游戏,你独自站在荒野之中手持双枪,迎面扑来的僵尸甚至由远及近的脚步声都会是你的肾上腺激素分泌激增,就如刚有电影时银幕上迎面驶来的火车一般使人恐惧,可以想见将来VR游戏肯定会有比常规游戏更明确的分级制度以及恐怖程度提示。

《Shop Keeper》则是一个基于DOTA场景的密室寻宝类游戏,当亲眼见到游戏中的道具实实在在出现在自己手中,众多粉丝们热泪盈眶的表示这一波不亏。经典游戏的VR重制版想来也会成为一个热门的发展方向。

最具V R迷幻色彩的是3 D作画游戏《TiltBrush》,虚拟空间中绘者左手持画盘,右手挥画笔,画作具备自然的立体分布,绘者可以从不同的角度和高度来欣赏自己的作品,甚至可以钻入画作之中,用横看成岭侧成峰来形容再贴切不过。假使操作的精细程度不断提高,更多的群体接触VR之后或能发展出一种新的艺术表现形式。

VR游戏有其自身的独特性与难度。可以说,开发者必须跳开以前的游戏开发的所有思路,它没有经验可借鉴。 比如由于玩家在虚拟空间中移动的同时,身体却无法真正地活动,比如用VR头盔体验过山车场景,这将带来不同感官体验上的撕裂。尤其是对于静态体验的OculusRift就连普通的FPS游戏也将大大增加玩家心理上的疲劳度。或者采用Virtuix Omni的虚拟跑步机及KAT,Birdly飞行装置、动感座椅等方案,搭配Oculus可用于全方位体感游戏(不过,它对体能的要求,也逼近于真实要求)。

除了要保证至少75帧率以提高画面流畅度防眩晕等要点以外,VR游戏的设计还有一些意想不到之处。万代南梦宫的制作人原田胜弘表示曾将自家的著名作品《铁拳》VR化,但进行到内测阶段即暂时放弃,因为VR下的肌肉虬结的对手太过真实,以至于他们的测试人员产生了恐惧和厌恶。VR的真实感所衍生出的感官混淆已成为我们不得不讨论的问题。是否真的有一天,我们会像《黑客帝国》那样,我们的感知完全存在于虚拟之中,我们完全无法感知到真实的存在?也许吧,也许。

b.影视

VR设备天然就是一个离眼睛足够近的屏幕,此前索尼的头戴式显示器HMZ系列即号称提供20米处看750英寸屏幕的观感,相当于大型影院中间位置。可以想象未来以VR设备为基础播放常规3D电影将因为便捷私密而将大受欢迎。当然,这块屏幕不止是离用户的眼睛足够近这么简单,正如《马达加斯加》制作团队所言:未来的电影中,你可以成为主角,你也可能切换视角变成一只兔子。甚至互动也成为可能,你可以更真切感受到人物中的悲伤,坐在女主角身旁陪她一起哭泣。

不过为了实现VR效果,还是需要在摄制影片时用特殊的设备记录下足够多的信息,加以后期适配处理。普通的视频目前只能获得固定视角的体验。著名导演诺兰的《星际穿越》就推出了4分钟的VR体验版,你将“行走”在太空舱内,环顾四周,躲开因失重而漂浮的小物件,随着飞船在一片白光中进入那片未知。

c.文化传媒

传统上受众总是以旁观者视角接收新闻,当新闻与VR技术对接起来,人们观看新闻时从第三人称变成了第一人称,更能感受到新闻发生现场的环境和气氛。《纽约时报》就抢得先机推出了一款名为NYT VR的虚拟现实App,已可在AppStore以及Google Play中下载。为了大力推广这款新产品,《纽约时报》不遗余力地为所有美国国内家庭订阅户赠送了一百多万份Google Cardboard,以便大家能使用这一全新技术和产品。

借由VR技术能够让人们体验到完全不同的环境,超越了被动的信息接收过程,使得内容的传播更加主动真切。比如NYT VR中提供的一段名为The Displaced的视频,讲述的是三个小孩—11岁的乌克兰男孩Oleg、12岁的叙利亚女孩Hana以及9岁的南苏丹男孩Chuol—在战乱中生活的故事。这是一个能够充分发挥VR技术优势的题材,战乱并非人们生活的常态,受众通过第一人称视角置身其间,当他们抬起头甚至可以看到投放救援物资的飞机穿行而过,食物从空中落下。当然,国内亦有这方面努力,来自北大的创业团队TVR用《再现甲午》将我们带回了致远舰,感受海风与壮烈。

争劫站在分岔路上的终端制造商

很多人将今年(2016年)定义为VR元年,这当然也比较符合事实—这非常是因为在今年VR行业一定会欣欣向荣,正好相反,所谓的元年就是鸿蒙初分的时代。新崛起的VR将面临到极大的阻力与限制。有来自于传统行业,也有来源于自身的技术限制。而在没有经验可借签的情况下,如何发展下去,这是一个迫在眉睫的问题。

短期发展方向的不明晰

游戏是VR产品巨大的潜在市场,根据游戏行业分析公司Superdata预测,到2017年底将会卖出7000万台VR头显,带来88亿美元的虚拟现实硬件盈利和61亿美元的虚拟现实软件盈利。但是现实或许并不如预期乐观,事实上,由于VR硬件技术并没有太高的门槛,市面上VR产品质量良莠不齐。

“(VR产品市场)没有想象的大,毕竟VR虽然时间不短了,但是从真正开始进入快速发展来看还是处于早期。”一位VR业内人士谈论到其市场发展前景时这样说道。“现在做个东西出来容易,一般都是50分的产品,达到及格甚至80分要靠实力。”

在VR行业,“做与不做”已经不是问题,真正让人难决择的是“做好的,还是做便宜的?”而其中一个重要的制约因素在于高昂的内容研发投入。据了解,开发一款原生态的VR游戏,一个30人团队需要花费6个月时间,所需资金大约100万美元,而同样开发一款手游所需的时间和资金大约只需一半。“如果拿原有的3D游戏来转制VR游戏的话,里面的交互系统甚至是游戏的玩法、角色的视角转换等都要做很大改变,而且要从最底层去改,成本会很高。”一游戏开发者说道。

在硬件部分的资金投入也面临同样的成本问题。上海兴芯微电子为部分VR/AR厂商提供图像处理芯片,产品总监唐艾宾告诉记者,出于“省钱”的原 因,国内许多虚拟现实设备只能选择退而求其次的硬件配件。“现在很多显示技术没有跟上,手机已经能够达到16m、21m像素,但是行业应用的摄像头很多还是720p,这其中没有什么难度,只是产品性价比的问题,试用720p的镜头比1080p的镜头便宜五分之一到十分之一。”

“现在VR处在爆发的前期,许多机构预言2016年将会爆发,但在我看来还不明朗,要看产业的发展能不能支撑起来。”毅达资本的一名投资人表示。

领袖型的巨头暂未成型

“技术门槛都可以逾越,现在VR市场真正需要的是有能力的带头者。”兴芯微负责人周宇向记者表示。根据TrendForce的最新预测,2016年虚拟现实的市场总价值将会接近67亿美元。但到2020年,如果有苹果加入,其价值可能会高达700亿美元。

同时,业内人士表示,消费版VR能否打开市场局面的决定性因素有两方面,一是硬件本身的成熟度与成本降低,二是需要整个生态链的成熟,目前来看这两点条件在国内还没有完全具备。因而如果行业出现领袖型的企业,将加速技术的迭代,促进产业生态链的完善。

从去年开始,越来越多硬件厂商入局帮助VR快速解决技术瓶颈问题。高通发布Snapdragon820视频处理芯片,能够呈现从立体摄影机实时拍摄的高清晰视频,识别图片和场景中超过1000种不同类别。Nvidia和AMD也推出了针对VR的显卡解决方案,来 降低延时率,加快立体渲染的性能。

VR不仅仅是硬件厂商的天下,一些软件以及互联网企业也借着VR未起之势,布局产业内具有发展潜力的公司。这种布局分为两方面,一个是向硬件方面的布局,如Facebook向Oculus投资20亿美元,Google投资MagicLeap;另一方面则是在VR配套的内容开发上做文章。根据银河证券分析,国内的线上视频分发渠道具备VR内容分发领域优势。在这其中,BAT将是内容分发的有力带动者。

去年年底,百度视频首度推出VR频道,通过搜索聚合和个性化推荐模式聚合国内VR内容。而爱奇艺则是通过多层战术构建VR生态圈,对VR厂商、游戏提供商以及用户分别建立不同的运营分成以及服务体系。优酷土豆除了内容分发之外整合资源切入内容制作领域。

银河证券分析师指出,未来很长一段时期内,硬件+内容打包分发的逻辑将占主流,这要求硬件品牌足够强,用户基数足够大。而从内容分发平台来看,线上VR硬件厂商内容平台、垂直分发平台以及第三方发行平台等多种形态将并存,VR作为新行业,将产生新业态。

在巨头完全入局推动之前,一些中小型配件商也对VR行业持观望态度,“目前,VR显示这块还未足够成熟,还未牵涉到内容,我们还在等待VR技术成熟,再进入深耕。”周宇说道。

价格带来的消费限制

VR设备能否尽早普及开来价格自然是一个重要因素,索尼官方曾表示,PS VR 头盔的定价将参照“一台游戏主机”,Oculus Rift 的消费者版本按创始人的最新说法预计售价499美元,VIVE尚且未知,但其标配两个手柄和大范围激光定位器,也许会接近一台旗舰手机的价格。

PS平台好处是价格相对较低,且硬件统一便于开发者优化,但也受限于四五年一次的更新换代速度生命周期后程可能力不从心。HTC VIVE与Oculus Rift则需搭配一台高性能的PC主机(预计950美元往上)才能尽得全功来以90~120fps以上来流畅运行VR游戏。PC平台的优势是可以获得多元化的体验,有Steam平台的大力支持,开发者们也方便提交分发轻量级的VR内容,但一套下来近万元的价格着实是对粉丝信仰的考验。

再加之前文述及的配合FPS游戏的虚拟跑步机,目前成本较高(3000元~5000元价位),而VIVE则需要一个独立的空房间(15~20平方米),比较难以想象VR设备能在一般玩家中迅速普及开来,而鉴于第一批VR用户和重度游戏玩家的高度重叠,为了获得更好的体验也许VR网咖会是他们的第一选择,比如下方视频展示的美国的The Void虚拟游戏厅(效果经艺术加工)。值得一提的是HTC亦与掌握着大量网吧资源的内容分发商顺网科技合作,试图另辟蹊径推广普及自家的VIVE。

现在的VR技术仍然处于发展初期,不论从画面质量还是普及程度都存在着这样那样的问题。前方还有谷歌领投的Magic Leap的黑科技产品尚未面世。无论最后是三足鼎立还是哪家独自上天,作为消费者坐看风起即可,待到技术成熟成本下滑到一定程度,自然可以让厂家带我们飞。

大龙AR,被一致看好的后VR时代

2014年,扎克伯格将Oculus收入囊中:价值超过20亿美元的现金和股票—在Oculus尚未发布面向消费者的产品的情况下,这确实算是大手笔了。时至今日,也许也大多数人还是难以理解,但扎克伯格坚定的认为,VR是一个带来人机互动变革的时刻。

在接受《名利场》采访时,扎克伯格说,Facebook没有去塑造手机操作系统环境的机会是他最后悔的事情之一。当然,即便他曾决定要去做这件事也不见得就能够成功,毕竟2007年iOS系统诞生与2008年安卓起步时,Facebook还只是一个缺乏号召力的创业公司。但现在不一样了,Facebook已经是一个有10亿用户的平台了,他认为VR是下一个大事件。“十年是大型计算平台的更迭周期,”他说,“我认为开始下一个十年的时刻到了。”

Chris Dixon,Andreessen Horowitz基金的合伙人之一,在看过Oculus原型后就说:“我这一生看到过五六个让我觉得世界会因此改变的产品: Apple II、网景浏览器、Google、iPhone……然后就是Oculus。”

VR的下一步将是AR

其实,AR(Augmented Reality,增强现实)才是扎克伯格的真正目标。VR只是这次人机交互变革的初生婴儿,真正成熟的形式会是AR。相比VR是提供给人一个完全虚拟的场景,完全沉浸式的体验,戴上头盔你就看不到真实的世界;AR则是让虚拟之物出现在真实世界中—比如一只虚拟的猫出现在你家柜子上。

市场研究公司Digi Capital数据显示,AR增强现实比VR虚拟现实市场规模更大,在2020年能达到1200亿美元。而虚拟现实届时为300亿美元,其中游戏会创造最大的市场价值。

在CES的英特尔展台上,他们展示了与第三方合作研发的AR头盔,先是用手机对眼前柜子多角度拍摄,实际上这是一个建模的过程,戴上头盔后,真实场景和虚拟的猫混合在一起。毫无疑问,这是这是非常初级的AR体验,大家都在翘首期盼着一家叫Magic Leap的AR公司。

作为一家已经成立四年的公司,Magic Leap公司的信息极少被外界知晓,也没有发布过任何产品,该公司网站上写着:是时候将魔法带回世界。根据专利申请的信息,Magic Leap的产品将是一副运用投影仪直接将面画送入眼中的眼镜。

前不久,这家公司发布一段声称“直接拍摄于Magic Leap技术的实际效果,未使用任何特效”的视频。在视频中,Magic Leap的员工用全息影像屏幕读取邮件,还可以自如地交互,甩甩手,邮件就被删除了。抓起桌上的游戏手柄,他们开始玩游戏,怪物出现在办公室真实的场景里。

如果对技术足够乐观,相信这家公司所呈现的一切最终能为消费者所享用。那么,变革是显而易见的了,未来与计算机的交互不再需要任何物理的介质。想想这些年的变革,从需要输入指令语句,到用鼠标点击图形界面,到触摸屏出现而鼠标被抛弃,再到未来以全息界面去交互。更重要的是,从前虚拟世界是二维的,我们常常是通过电脑或者手机去靠近那个二维的世界;但现在虚拟世界是立体的,是三维的,我们存在于这个虚拟世界中,虚拟和真实混杂。

各大巨头抢得硬件先机

现在,Google已向这家Magic Leap公司投资了54.2亿美元;微软也推出了AR原型设备Hololens;Oculus的CEO Iribe也在最近透露Oculus已在从事AR研究。这一切都表明,在未来,AR一定是个趋势,一线的几家科技公司已经紧密地布局。

回头来看VR上,硬件研发几乎已经成熟,而且这一次,这些厂商根本不打算给竞争者留有机会,直接布局了低价产品。除了Oculus Gear之外,谷歌直接向用户推广成本2美元的纸板VR设备Cardboad。而在CES现场,我也试戴过多款中国厂商生产的设备—比起Gear他们差远了,跟一些硬纸板拼起来的设备没有太大差别。这和智能手机的生产时代并不一样了—好的产品价格较高,中国厂商有机会利用价格差去赢得部分市场。甚至从风险资金的走向就能看出,在AR/VR这件事情上,市场只相信极少数几家公司。

据CB Insights称,2015年的前9个月,虚拟现实和增强现实公司总共筹资4.08亿美元,2014年同期只有1.45亿美元。自2012年初至今,虚拟现实行业的公司总共筹得15亿美元,而Magic Leap以2014年由Google牵头的一轮投资中以5.42亿美元的融资额位列榜首。

开发硬件也许并没有太多机会了,但并不代表周边的大门也是关闭的。风投们的数据也能够说明问题,根据Digi Capital的预测,到2020年,VR整体市场规模会到达300亿,但硬件市场只会占据其中约1/6,近半市场都会是游戏所创造的价值。

一些第三方开发者已经开始站队了。在2015年9月的Oculus Connect2开发者大会上,三星给与会人员每人送了一台适配S6/S6edge的Gear VR探险者版,开发者当时指三星这是在清库存,只赠送了便宜的VR配件,意思是手机才是成本“大头”。但最后,纷纷去买了三星手机为之开发应用。包括曾经因为《纪念碑谷》而声名大噪的Ustwo游戏工作室,也专门开发了类似风格、极富禅意的虚拟现实体验“Lands End”。

软件圈地刚刚开始

现在,Oculus Rift已经正式发布了,售价599美元,重要的是,2016年有多款重要游戏要发布,包括重要拥有众多拥趸的沙盒游戏Minecraft—2015年微软出价25亿美元收购了这个游戏的瑞典开发商。Oculus一直在努力拉拢这些著名的游戏开发商,当然这也要归功于John Carmack。他是游戏界传奇人物,第一人称设计游戏概念的创造者。因为受Oculus的吸引,Carmack离开自己的创业公司加入这家公司担任首席技术官,在过去一段时间里,他都在努力帮助Oculus获得合适的内容。他向外界承认,即便知道自己是在给微软打工,也还是说服Minecraft开发VR版本的游戏。

Oculus并没有成熟的开发者生态。但除了有Carmack这样明星人物的存在,这家公司也足够努力。在VR设备厂商中,Oculus是最早将开发者版本提供给开发者的。在2014年7月,开发者已可以订购Oculus第二代开发者工具套件DK2(Development Kit 2);到2015年2月,Oculus宣称已销售出10万套DK2;而到2015年9月,这个数字超过了20万套。

这场圈地运动刚刚开始,就在1月中旬,谷歌宣布成立VR部门,表明这家公司会花费更多力气在这个新事物上。VR的几大阵营也已经清晰地形成了—Facebook、谷歌以及索尼和HTC。如果想以创业的方式参与这场变革,继续做价格和体验都廉价的硬件看上去不是什么好选择了。从CES上来看也是这样,相比去年,各种不知名的硬件生产商少了不少。而一些围绕内容的周边创业的确吸引了资金的关注。比如一家叫Jaunt的公司,虚拟现实电影拍摄用3D相机制造公司已经筹得1亿美元,仅9月就获得了6500万美元的投资。

写在最后

虽然,我们现在能目睹的VR/AR非常有限,但它已经向我们展示了诸多可能的未来场景。HTC宣布将与台北故宫博物院合作,推进虚拟博物馆项目的展开;海南三亚也要建立虚拟旅游城市,山清水秀在你眼前。放开想象,赛事、演唱会、新闻直播……你将从第一视角感受,如临现场;甚至是医生远程手术,工程师的设计图都可以配合可穿戴设备借由虚拟现实来完成……虚拟即真实。

那么,我们用一个发人深省的科幻场景来结束本文:如果有一天,一个戴着黑色墨镜、穿着黑色风衣,自称名叫墨菲斯的人站你面前,你会选择红色药丸,还是蓝色?