蛙图腾在壮族旅游纪念品中的应用研究

2016-03-01胡澎

胡澎

广西壮族有诸多图腾信仰,而蛙图腾是这些图腾中影响较大并留存至今的图腾之一。本文以壮族的蛙图腾为例,试从壮族蛙图腾的审美意识与社会意义入手,挖掘壮族蛙文化,研究蛙图腾在壮族旅游纪念品中的应用价值,在加深对图腾对族群成员认同增强功能的认识的同时,拓展蛙图腾在旅游纪念品应用中的价值,以期推动壮族民俗旅游的可持续发展。

图腾又被译为“他的亲族”,不同历史阶段对图腾有不同的认识,大体分为认为图腾是血缘亲属、是群体的祖先、是群体的保护神三个阶段,图腾信仰的生成主要聚集于交通闭塞,生产力水平低下,习惯将理想、愿望寄托于动植物或无生命物质的少数民族,而壮族属于多图腾崇拜的民族,其中蛙图腾在众多图腾中最为突出,直接影响壮族人民的生产生活。

壮族蛙图腾及其社会意义

1.壮族蛙图腾

蛙在广西壮族的壮语中称之为“蚂拐”,壮族人视青蛙为风调雨顺、五谷丰登、生殖旺盛、人畜兴旺等吉祥的象征,在丘振声编著的《图腾-壮族图腾考》中对壮族的蛙图腾进行了详细的描述,其认为由于壮族生活的地区山丘较多,人们对雨水的需求非常强烈,而蛙被视为天上与人间进行沟通的唯一媒介,通过对蛙的崇敬可以换取区域内的粮食丰收,而长时间的民族记忆凝聚成壮族的民族认同,其中流行于壮族生活区域的蛙婆节就是壮族蛙图腾的崇拜仪式,壮族人赋予蛙一定的神性,看作是高高在上的神明,通过系列祈祷仪式来求得自然的恩赐,直到现在广西红水河沿岸的东兰县、天峨县等壮族村寨在每年的大年初一开始举行声势浩大的蛙婆节。壮族民间流传的《蚂拐歌》,通过对古人的追忆,记录了“人食人”的历史阶段,也从侧面证实壮族人民认为蛙是雷婆的女儿,壮族人相信蚂拐可以造福于人类,所以认为对蛙的崇拜即体现对神灵的尊崇,在壮族古语中仍存在“手不抓蚂拐,不怕雷公”的说法,而蚂拐所象征的雷公专劈杀害蚂拐的坏人,壮族的铜鼓、祭祀活动中都可见蛙图腾的印记。

2.壮族蛙图腾的社会意义

壮族先民对蛙图腾的崇拜严格意义上讲先是生理的生殖崇拜,在古代人类的生育水平不高,生出来的孩子存活率也不高,而蛙的繁殖能力很强,能够繁衍出很多后代,在生殖崇拜上能够像青蛙一样具有很强的生殖和存活的能力。

蛙图腾在反映壮族人民生活中崇拜观念以及精神信仰的同时,也折射出壮族特殊的民族传统文化以及生活习俗,这些民族文化特征,也是区别于其他群族的依据,是维系本族群认同的重要因素。其中语言是重要的体现方面,其不仅可以传递文化,而且可以使族群认同的水平得到显著的提升,“蚂拐”是壮语中蛙的意思,与蛙图腾相关的文献、民间诗歌如《蚂拐歌》《布洛陀经》等都是由壮语形式传唱,由于人们对蛙图腾的崇拜,促使这些诗歌世代相传,即使近年来区域受到汉文化的强烈冲击,但是其仍以壮语的形式存在,这在一定程度上促进了壮族的族群认同。另一方面,壮族人民在以蛙为图腾的过程中,为表现个人对蛙的尊崇,使蛙图腾的信仰被更加完整的保存,会选择以节日、服饰、节目等形式将其记录,并逐渐形成一定的形式,这在一定程度上也促进了壮族的群族认同,例如壮族地区的蛙婆节一般都要经历请蛙婆、叫蛙婆、游蛙婆、葬蛙婆四个阶段,而且每个阶段所花费的时间、形式、寓意等都已经形成了固定的形式和规模,而年复一年的筹备、观赏、参与使壮族人民对蛙图腾的认识得到传承,这在无形中也加强了壮族区域的民族认同;在长时间的历史演变过程中壮族人民个人对蛙的崇拜逐渐同化,形成了其共有的习惯,例如蛙婆的祭祀、蛙婆庙的建立、关于蛙婆的山崖壁画等在形式和姿态等方面都存在明显的共同点,这在无形中使壮族人民的族群共同性更加明显具体,形成强烈的族群认同感;除此之外,随着近年来人们生活水平的提升,壮族区域基础设施的完善和相关旅游宣传媒介的逐步完善,人们对壮族蛙图腾的兴趣愈加旺盛,希望通过旅游行为的发生对蛙图腾产生更加全面的了解的欲望逐渐强烈,这在一定程度上对广西壮族原始文化认知及区域经济发展起到了促进作用,使壮族凝聚力加强的过程中,人们对美好生活的期许更加强烈。

蛙图腾在壮族旅游纪念品中的应用

广西旅游纪念品种类繁多,具壮族文化特色的多见绣球、服饰、壮锦及衍生出的包、家居饰品等,而具壮族本土文化特色的蛙图腾旅游纪念品却凤毛麟角。广西壮族自治区近年来在旅游行业规模不断扩大,纵向挖掘不断加深的过程中,旅游纪念品也得到了较大的发展。在挖掘壮族民族元素,设计以蛙为主题的旅游纪念品中,其应用形式主要表现在造型、装饰和文化传承方面。

壮族蛙图腾纹样在造型上具有高度的概括性,在形态上具有审美的价值性。充分利用并提取更具有审美性和趣味性的民族传统元素,把传统元素和符合现代人需求的设计元素结合起来,设计出具有观赏性和实用多能的旅游纪念品是旅游纪念品设计的关键。

1.造型方面的应用

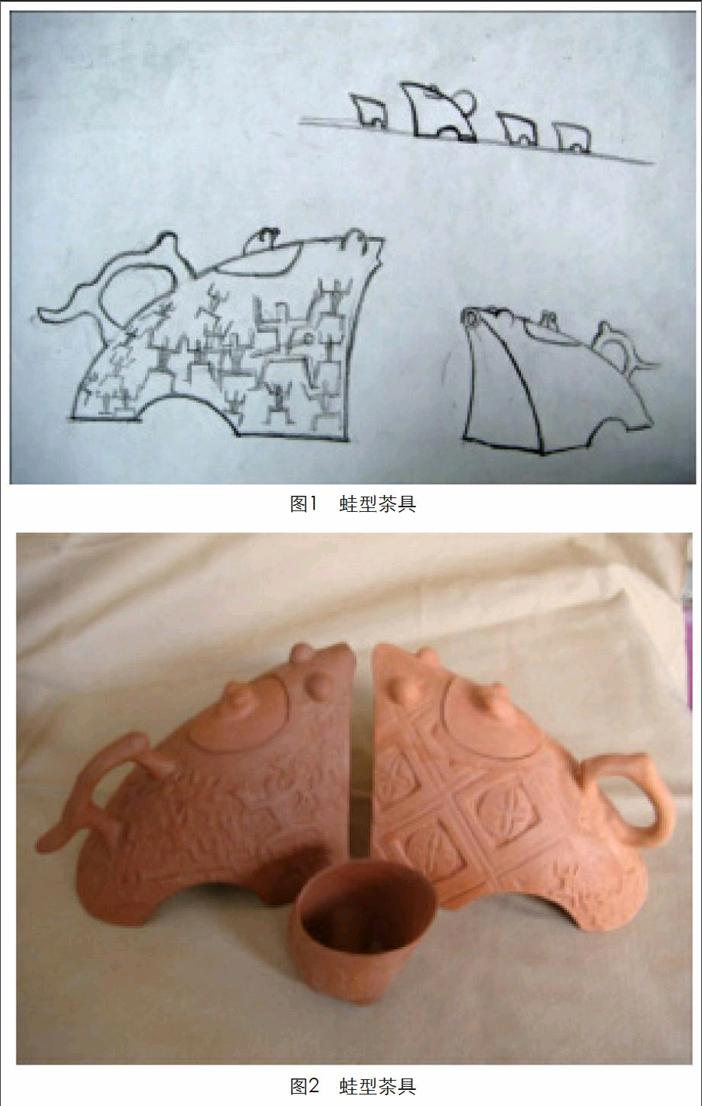

造型即塑造物体特有形象或设计者结合个人臆想所创造出的物体形象,在壮族蛙图腾崇拜中对蛙神的形象进行了主观上的判断,认为其是呈现蛙姿态的人,双手屈肘,叉开上举,双脚撑开半蹲呈小括号形状,所以在壮族旅游纪念品中所涉及的蛙的形象不论是单个还是群体,不论是正面还是侧面都以此种形式存在;另外,在壮族旅游纪念品中有大量表现蛙婆节人们欢快的跳“蚂拐舞”的泥人雕塑,其造型也深受蛙图腾的影响,泥人通常都带着面具,表现着粗犷、怪异的动作,或半蹲,或半脚掌点地,或撩腿画弧线、或虚步击鼓跳,但仍以爬行或蛙跳状为主。除此之外,在广西壮族自治区的旅游纪念品中常出现蛙纹,例如彩陶、岩画、青铜器、帛画、画像石、民间彩纸、蛙型茶具等,如图1、图2所示。《蛙型茶具》的设计元素自于铜鼓上的蛙形纹饰,以简化的蛙纹饰作为外观造型,修饰以宁明花山崖壁画图形或绣球图案,增强本旅游纪念品的独特地域魅力与视觉冲击力,达成了审美与使用的高度统一,极具纪念意义。

在艺术造型中应用蛙纹,不仅可以给人艺术的享受,而且可以使旅游者对其蛙图腾产生更加全面的认知,蛙纹的出现和具体在旅游纪念品中的应用,是人们对蛙图腾的崇拜从具象向抽象转变的体现,是人类精神的沉淀结果,已经形成壮族人民蛙图腾精神的一种直观体现,蛙图腾在造型方面的应用在壮族人民生活区域内的寺庙建立、生活用品打造等各方面都有体现。

2.装饰方面的应用

首先壮族人民的蛙图腾在陶瓷、布艺、木雕等旅游纪念品的装饰中得到了应用,而且具体的装饰图案已经由直观的写实蛙形转化成夸张、变形、几何化的蛙纹,逐渐向概括化、抽象化方向发展,这是壮族人民对蛙图腾传承和创新的结果;其次,由于在蛙图腾中认为蛙具有生存繁衍、趋吉辟邪的作用,所以其装饰的范围已经不再限于寺庙、山体等,在壮族人民生活的区域可以随处发现蛙的装饰痕迹,例如壮族人民的服饰、民族包及闻名于世的壮锦上多有青蛙图案,表现其对青蛙超强繁育能力的向往,对多子多孙的期盼,或多为雷电图案,如云雷纹、水波纹等,表现壮族人民对自然神力的潜在畏惧;其服饰的颜色多以青蛙的青或黑为主色调,在其基础上进行少量五彩色的配比,这也是其在蛙图腾崇拜中驱邪祈佑的体现。壮族旅游纪念品中壮族人民的服饰是被现代人推崇的热点,除此之外,壮族人民在家居用品中的装饰也可体现其蛙图腾文化,由于广西壮族民族地区生产力水平相对落后,劳动力富余情况较多,所以其手工旅游纪念品占整体旅游工艺品的重要组成部分,受其手工工艺劳动者艺术视野和艺术水平的限制,其艺术创作形式仍以简单的剪纸、刺绣、纺织等为主,而其大部分旅游纪念品的装饰都以青蛙为雏形,但近年来受人们对艺术形式多样化需求逐渐强烈的影响,具体的青蛙装饰形状在直观上发生了改变,但仍可以通过其装饰的形式、手法、外形等表现出蛙图腾的精神,例如手工艺者选择的装饰图案多来源于蛙图腾相关传说,例如《青蛙姑娘》等。

3.文化传承方面的应用

在人们发生旅游行为的过程中不仅有极大可能为具体的旅游纪念品实体发生消费行为,而且会对与当地特色相关的民间娱乐活动、特有风俗等产生浓厚的兴趣,进而会对旅游地的民俗文化等进行全面的了解,产生对具有纪念意义或特色旅游纪念品的购买欲望,对二次旅游产生动机,而广西壮族的蛙图腾文化恰好可以利用文化传承的优势对其进行激发,如广西的东兰县等壮族村寨为纪念蛙图腾而开展的蛙婆节,会在每年的正月吸引大量的游客前来观赏和参与,这为通过旅游形式实现文化传承创造了契机,旅游者在正月初一当天会在村寨男女老少的陪同下进行村庄内或去邻村寻找蚂拐,最先找到蚂拐的人将被视为是一年中最幸运的人并被拥戴为节日的首领,在旅游者参与此活动的过程中感知壮族人民对蛙图腾的崇拜;旅游者在正月后续几天每晚到停放蛙婆的社亭祭祀,倾听壮族人民演唱的蚂拐歌,观赏其表演的蚂拐舞,感受壮族群员在蛙图腾下对群族的认可;并随同壮族人民抬着蛙婆游村,对村民送出祝福的过程,体会壮族人民将生活的美好愿望寄托于蛙图腾,并对美好生活充满憧憬的乐观心态;在正月月末参加验棺活动,感受村里长老通过辨别蛙婆的颜色预测收成的民俗文化,体会全员参与的氛围。广西壮族蛙图腾的文化传承不仅可以通过游客亲身参与蛙图腾的活动方式实现,游客学唱有关蛙图腾的民间歌谣、观赏广西壮族人民的旅游造型和装饰、观赏其歌舞等都会对其蛙图腾产生一定的认知,这是在文化不断趋同的过程中感受少数民族特有文化,进而对旅游纪念品进行选择和判断的有效途径。

结语

通过上述分析可以发现,壮族的蛙图腾历史悠久,蕴含了壮族的民族信仰、情感气质、文化思想、哲学观念等,其不仅具有直观的形式美,而且具有更为深刻的文化内涵,其文化价值远远超乎其艺术价值本身,对壮族区域经济发展产生重要的影响,旅游经济作为壮族区域经济发展的重要方面,其旅游纪念品在造型、装饰、文化传承等方面都对其进行了应用,可见蛙图腾在壮族生活区域具有重要的社会意义。

(作者单位:广西师范大学)