从“语码转换的单码视角”看马来西亚的罗惹华语

2016-02-29李颖玮李柏令

李颖玮++李柏令

摘 要:本文以Meeuwis & Blomaaert(1998)所提出的“语码转换的单码视角”(monolectal view),通过一项实证调查来考察马来西亚的罗惹华语。在这一视角下,说话者使用的语码混用变体不是两种规范语码的混合,而是一种独立的语码。同时,使用这种语码的说话人不一定是双语或多语者(bi/multilingual)。通过针对马来西亚吉隆坡华裔青年日常华语口语(罗惹华语)所做的问卷调查,本文发现当地华人不一定掌握罗惹华语里所混用的所有语言;同时,罗惹华语是当地华语母语者日常生活中默认及无标记的语码选择,也是最自然的语言状态。

关键词:马来西亚华语 罗惹华语 语码混用 单码视角

一、引言

在多语环境下,人们依赖于不止一种语言;日常口语中使用某一语言时,往往会或多或少地掺杂其他语言的词语,由此产生语码混用(code-mixing)及语码转换(code-switching)现象。马来西亚是一个多语环境的国家,主要有马来语、英语、华语、华语方言、泰米尔语等。人们在说话时,会根据交际对象选择某种语言为主体语码,同时夹杂一些客体语码成分。这些语言表达形式都广泛地、自然地被人们在日常交际中使用。旁观者若不熟悉这种语言习惯,很难看出任何规律,以致无法辨别他们在说的是哪种语言(Coulmas,2005)。经过长时间的接触与融合,马来西亚不同语言之间的语码混用现象目前已进入了一个稳定且持续发展的阶段,形成了“罗惹式”(Rojak,即马来西亚特色沙拉)语言变体。如吉隆坡华人在说话时便常以华语为主,并且在同一个句子中掺杂英语、马来语或广东话成分,而且不需要因语码转换而停顿思索(洪丽芬,2007)。这种较为稳定的语言变体就是“罗惹华语”(又称“马式华语”)。

以下例句便是典型的罗惹华语:

(1)I mean,我对那种surprise完全 无(bo) rasa 啰。

(英语) (英语) (闽南话)(马来语)(广东话)

(“我的意思是说,我对那种惊喜完全没感觉呢。”)

此外,“马式英语”(Manglish)和“罗惹马来语”(Bahasa Rojak)也分别是以英语和马来语为主体,以其他语码为客体的“罗惹式”语言变体。

根据Myers-Scotton(1993)所提出的“标记性模型”(markedness model)理论,语码选择被区分为“无标记的”(unmarked)及“有标记的”(marked);无标记选择指的是在规约化语境中做出符合社会规范及期望的语码选择,反之便是有标记的语码选择。无标记选择是社会上基本的、常见的现象。语码混用常被看作交际策略之一,可以用来显示身份、表现语言优越感等社会功能(游汝杰、邹嘉彦,2012),属于有标记选择。然而,语码混用在马来西亚人的日常交流中已司空见惯,其标记性已经大为减弱而趋于消失,可以看作是一种无标记选择。

另一方面,人们在讨论语码混用时,一般是以掌握两种以上语言的多语者为前提的。例如:在第二语言英语水平较高的中国汉英双语者中,常出现汉语中掺杂英语成分的现象。同样,马来西亚人在日常交际中如此熟练地混用各种语码,也常给人留下他们都是多语者的印象。然而实际情况并非那么简单。

Meeuwis & Blommaert(1998)曾研究了比利时的扎伊尔裔社团的“多层次语码转换”(layered code-switching)现象,发现他们经常在“林加拉语—法语”和“斯瓦希里语—法语”之间来回转换,却未必同时掌握林加拉语、斯瓦希里语以及法语这三种语言。他们主张以下观点:1.使用这种语码的人并不一定是双语者或多语者,即说话人不一定掌握该语码中掺杂的所有语言;2.语码转换是该语言社团中默认的说话方式,并不构成任何社会功能(即标记性);3.所谓无杂质的、单纯的标准语码并不一定存在于这种语言社团。由此,他们提出了“语码转换的单码视角”(monolectal view of code-switching)理论(其“语码转换”的概念包含“语码混用”)。在这种“单码视角”下,语码转换所形成的变体应被视为一种独立的语码(one code in its own right),一个独立运作的语码系统。我们认为,从这一视角出发,某些多语环境中的语码转换现象可以得到更全面的解释。

因此,本文将针对马来西亚吉隆坡青年华裔,从说话者的角度出发,通过问卷调查的方式,试图从新的视角解释马来西亚华人语码混用的现象。

马来西亚华语分为两种变体,即规范华语和“罗惹华语”。规范华语是具有马来西亚特色的标准华语,由马来西亚华语规范理事会进行规范,多用于教育、新闻及正式场合;罗惹华语则是因语码混用而形成的华语变体,用于大众的日常口语。罗惹华语在马来西亚各地存在地区性差异,其差异的影响因素主要在于客体语码的强势程度。吉隆坡是马来西亚的首都,也是一个国际化程度较高的特大型城市,较为强势的语码包括华语、英语、马来语、广东话、福建话等。

本文以吉隆坡罗惹华语为罗惹华语的典型代表,调查对象是从小在吉隆坡居住的20~30岁的华裔青年,均以华语为母语,且受过良好的华文教育,至少大专学历,基本掌握规范华语、英语及马来语。

本次调查问卷共20题,调查内容包括以下几点:1.被试的语言使用情况、频率及语言掌握程度;2.被试从罗惹华语转码到规范华语的情况;3.被试对语码混用的看法及对罗惹华语的认同感。问卷里所涉及的语码混用句均由笔者从马来西亚华裔青年自然交谈中收集而得。

二、调查结果分析endprint

本次问卷调查通过在线调查平台进行,回收问卷46份,有效问卷45份。

问卷的第一部分(题1至题6)为调查对象的语言使用频率及掌握情况。结果显示,当地华人日常生活中最常用的语言是华语,其余依次是英语、广东话和马来语。约90%的被试认为自己华语的口语能力最好;英语则是使用率最高的工作语言及学习语言,并有逐渐渗透到日常生活口语中的迹象。大部分被试也都认为自己可以用马来语作简单的日常交流,只有3名被试认为自己精通马来语。45名被试的祖籍分别为福建、广东及海南,其中福建籍(17人)和广东籍(12人)较多。在方言掌握方面,对广东话“精通”(46.67%)和“一般交流”(33.33%)的被试共达到80%,对福建话“精通”(13.33%)和“一般交流”(28.89%)的被试则达到42.22%。

调查结果显示,虽然被试对广东话和福建话的掌握程度各异,但是88.88%的被试都认同在口语中常用“ang mo”(外国人)、“xia mi”(什么)、“cin cai”(随便)、“pai se”(不好意思)、“sien”(累或闷)等福建话词语,以及“劲”(厉害)、“倾计”(聊天)、“饮茶”(喝茶)、“啱”(对)等广东话词语。另一方面,尽管被试都能够将上述词语自如地运用到他们的口语中,却又不等于他们懂得该种方言。这也印证了“单码视角”所说的,语码混用的产生并不一定需要双语或多语能力,说话人不一定需要掌握语码混用中所包含的所有语码的标准体。

问卷的第二部分(题7至题11)是语码转换题,要求被试将常用的罗惹华语句转换成规范华语,从而考察被试的转换能力。结果显示,被试基本上能够使用规范华语表述出来。如:

题7:“Tum(广东话“氹”)女朋友开心简直是sap sap sui(广东话“湿湿碎”,“简单”的意思)啦!”

被试采用了规范华语的各种说法来表达,如:“讨女朋友开心简直是一件轻而易举的事!”“哄女朋友开心简直是易如反掌!”“哄女朋友开心是最简单不过了”“哄女朋友开心这件事,只是小菜一碟。”“逗女朋友开心简直是小儿科!”等。

然而,有些词确实也难倒了被试。例如:

题9:“刚刚clubbing回来肚子sibeh(福建话,“非常”的意思)饿,就去McDonald drive-thru打包了burger和ice-cream,你要一起share吗?”

其中的“drive-thru”(“得来速”,即免下车通道)一词,在马来西亚基本上只采用英语原形,因此只有极少的被试能以华语写出这一概念,大多数被试选择忽略或保留题目中的英语形式。

又如:题10中出现的“bek cek”(潮汕方言“愊恻”)一词,“愊”有“郁结、烦闷”义、“恻”则有“悲痛”义,“愊恻”所涵盖的这种情感是难以用华语精确表达出来的,被试使用的“烦”“抓狂”“不耐烦”“乏闷”“头痛”“吃不消”等词都无法替代“愊恻”。在这种“词汇空缺”(lexical gap)情况出现时,有的被试也会使用回避策略。

通过以上分析,我们可以看出两点:第一,罗惹华语是一种可以与规范华语对译的独立语码;第二,规范华语的词汇并不能满足罗惹华语所有概念的表达,从而形成词汇空缺现象,表现出不同语码之间的“不可译性”。

题12和题13调查了被试的语码转换舒适度。结果显示,在转换速度方面,当被试将罗惹华语改为规范华语时,约13%的被试表示完全不需要停顿思考,而其余被试都需要或多或少的思考。(详见图1)。

图1:被试语码转换的速度(%)

另外,约90%的被试表示题7至11的语码混用句更符合自己平时说话的方式。因此,对大部分调查对象来说,规范华语变体在口语中需要经过思考而得,而罗惹华语的使用是被试感到最舒适的表达方式。

问卷的最后一部分(题14至题20)用于考察被试对语码混用的看法及语言认同感问题。题14(“自懂事以来,我便同时吸收各种语言和方言,说话时也会把这些话混杂在一起,身边的人亦是如此。”上述说法您是否同意?)以及题15(在日常的交流中,您认为哪个更符合您自然的语言状态?)都得到了100%相同的答案,即全部选择“非常同意”(题14)以及“各种语言混杂的句子”(题15)。这足以表明,当地华人已意识到语码混用是他们语言的特征之一,并且在日常生活中是不可或缺的。

从以上调查结果来看,被试所默认的母语便是这种语码混用的罗惹华语,而且这并不是由于语言缺陷或者对各种语言的掌握程度高而后形成的语码混用。虽然我们不否认华人的语库会随着人生经验的丰富而有所改变,但罗惹华语一开始就应该被看作是一种语码,而并非多语者掌握各种语言后所形成的产物。Kuang(2011)对吉隆坡双语儿童语言习得的实证研究表明,虽然英语和华语是他们家庭中的主导语言,但13至19个月大的儿童却能够在英语、华语、方言以及少量的马来语成分之间来回转换,这是因为所谓的“英语”和“华语”中实际上已混杂了其他语言成分。同时,在他们简单的话语中也已经出现了语码混用的现象。据此,我们就更能确定他们从小接触的华语和英语两个语言系统本身都带有语码混用的性质,即他们并不是在习得华语和英语的同时也习得了相关方言和马来语,而是因为家人口语中所使用的罗惹华语和马式英语本身就带有这些语码的成分。

关于语言能力认同感的问题,约77%的被试认为能说一口流利的规范华语或方言的人比起说华语或方言时掺杂其他语言成分的人的语言能力来得更好。然而,倘若华人之间在闲聊的时候使用规范华语,有一半以上的被试表示会感到别扭,约23%的被试认为可以接受,原因是或许对方有特殊的语言背景或身份,如:华语传媒从业员或华语老师等。同时,约87%被试还是更愿意让自己的下一代继续使用这种语码混用的语言,认为这样更有语言优势,并且符合整个社会的语言习惯。

这种看似矛盾的现象可以从两个方面来讨论。一是社会教育所给予的心理暗示,即他们从小所受到的正规教育都是以传授规范的语言系统为目标,一切罗惹式语码都难登大雅之堂;而规范的语言需要经过艰苦的第二语言学习才能获得,事实上也很少有人能够说一口标准的规范华语或方言,因而大部分被试乐于对这类人的语言能力加以肯定。二是语言运用的实际效果,即罗惹华语是当地华人沟通的第一选择,是他们日常交流中最不费力、最自然的话语状态,已经成为华人社会的语言习惯,属于正常的无标记选择,而且这种状态将一直传承下去。endprint

三、罗惹华语使用者的语库

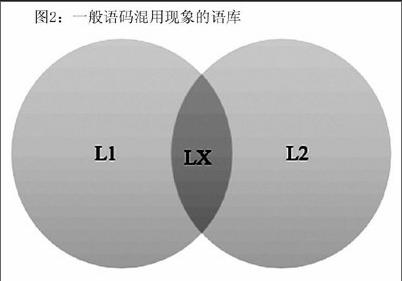

通过以上的调查分析,我们打破了人们对语码混用的一些传统认识。一般而言,要出现语码混用,说话者的语库应该不止L1和L2两个,而是至少有L1、L2和LX三个(Oksaar,1997)。LX是L1和L2相互连接而形成的语码混用语库,L1或L2都有机会成为语码混用的主体语言(见图2)。

图2:一般语码混用现象的语库

这样一个模型可以解释大多数语码转换现象,如:中国大学生通过学习英语而导致普通话口语中夹杂了英语词汇,形成语码混用。但在某些特殊的多语环境中,人们未必在形成LX之前就拥有较为完善的L1和L2的语库。

从调查结果来看,马来西亚华语母语者所使用的罗惹华语是自幼习得的,极少数人从小会说规范的华语。假设某甲自小的家庭语言为罗惹华语,以华语为主体语码,另外还包含英语、广东话、福建话和马来语成分,我们可以推断某甲只拥有L1(罗惹华语)的语库,并不拥有L1(华语)、L2(英语)、L3(广东话)、L4(福建话)、L5(马来语)及LX(罗惹华语)六个语库(见图3)。

图3:某甲的L1语库

之后,随着学校的语言教育、社会语言的影响及大众媒体的语言传播等,才慢慢形成其他语库,这个时候就有可能形成图2所呈现的现象。假如某甲逐渐学会了英语,开始拥有L2(英语)语库,并与L1(罗惹华语)产生了接触,就可能形成第三个语库LX。同样,假如某甲一直没有学习福建话,那么福建话的语库便不会形成,但某甲仍然可能使用某些福建话成分,而那只是其罗惹华语中的零星成分。

四、结语

本文初步尝试采用“语码转换的单码视角”来看马来西亚的罗惹华语,对其做了简单的调查,得到以下两点:1.马来西亚罗惹华语虽是语码混用所产生的变体,但这种语码混用不需要通过掌握双语或多语来实现;2.语码混用的罗惹华语是马来西亚华语母语者最自然的语言状态,已经无需经语码转换而成,在华人语言社团中属无标记的选择。

本文从新的视角看马来西亚罗惹华语,从而揭示了并非所有马来西亚华人是通过掌握多种语码才能进行语码转换或语码混用,也解释了为什么部分华人并不谙方言却能自如地在话语中穿插各种方言词汇。当然,本文并不否认前人对马来西亚华人语码转换现象的相关研究,也不否认马来西亚华人多为多语者的事实,以及马来西亚人通过习得各种语言而产生语码转换现象的一般规律。但是,本文也认为,“单码视角”可以更好地解释一部分马来西亚华人的语言状态。

总之,不同语言长期而稳定的接触必然会引起语言的变化。双语或多语的整个社区会随着时间的流逝引发新的语言习惯和规则,并可能确立新的语言使用标准(石定翊、朱志瑜,1999)。每个地方所产生的语码转换现象都有其特殊性,因此我们需要不同的理论及视角去解释某些现象。

参考文献:

[1]洪丽芬.马来西亚华人的语言马赛克现象——语言融合的表现

[J].东南亚研究,2007,(4):72-76.

[2]游汝杰,邹嘉彦.社会语言学教程[M].上海:复旦大学出版社,

2009.

[3]石定翊,朱志瑜.英语对香港书面汉语句法的影响——语言接触

引起的语言变化[J].外国语,1999,(4):2-11.

[4]Coulmas,F.Sociolinguistics:The Study of Speakers

Choices[M].Cambridge:Cambridge University Press,2005.

[5]Myers-Scotton,C.Social Motivations of Codeswitching:

Evidence from Africa[M].Oxford: Clarendon Press,1993.

[6]Meeuwis,M.& Blommaert,J.A Monolectal View of Code-

switching:Layered Code-switching among Zairians in Belgium[A].In Peter Auer(ed.)Code-switching in Conversation[C].Language,Interaction and Identity.London:Routledge,1998:76-99.

[7]Kuang,C.H.A Bilingual Childs Acquisition of Mandarin

and English:Same or Different Rate?[J].Indonesian Journal of English Language Teaching,2011,(2): 18-39.

[8]Oksaar,E.Pragmatic and Semiotic Agreement,Behavioreme-

switching and Communicative Awareness:On Concepts in the Analysis of Bilingual Behaviour[A].In Stig E.and Ernst H.J.(eds.)Language and Its Ecology:Essays in Memory of Einar Haugen[C].Berlin and New York:Mouton de Gruyter,1997:287-300.

(李颖玮 李柏令 上海交通大学人文学院汉语国际教育中心 200030)endprint