年货里的山东记忆

2016-02-25荆棘

荆棘

过年是个传统色彩浓重的庆典,一方有一方的风俗,一方有一方的水土标记。

腊月二十三到二十九,天天都有事情做。扫房子蒸馒头割鲜肉,新年真的来到了。食物并不充足的年代,一切过年的主要筹备,就是为了吃。即使逐渐走出农业文明的时代,我们还是留恋着那样的吃食记忆。年货里,硕果仅存的手工食物和传统食材,贯穿其中的是一代代传递的手艺,是那碗小火慢炖了整个午后的年味儿。

粮本、糖人儿和手艺人

上世纪七八十年代时置买年货之繁难,和人们对过年之重视,都是现在成长在物质丰富的年代的年轻人所不知道和难以理解的。

济南某事业单位的办公室主任老张1985年大学毕业,那时还没结束凭票供应,得拿着粮本去领粮食,享受的年货待遇很低,“过年能多领一点细粮(大米、白面);凭副食供应票去指定的商店买红糖、白糖、肉等。白糖、红糖每个人也就半斤到二斤,回家过春节的时候里外三层包裹严实了,带回家,父母都高兴坏了。”

有一种年货则是一年里头攒出来的。肥肉之所以受欢迎,是解决了油的供应短缺。当时每人每月仅3两油,平时做菜可舍不得吃,攒到年底儿,会过日子的主妇能攒出十斤八斤,过年好走油,敞开了吃。那些拎着大桶、攥着油票到粮站打油的人,腰杆一个个都老直了。

李勇来自山东鲁西南地区,在他的记忆里,小时候过年,会有很多新年特供的零食:比如“焦叶”,一种油炸的面片;“糖丝”,面粉外面裹上糖,油炸、抽丝,做成长五厘米左右、铅笔粗细的形状;还有“果子”,一种油炸的面食,过年送礼,很多人家都会带上一些“果子”,讨个好彩头。现在,这些只属于新年的零食基本消失不见了。

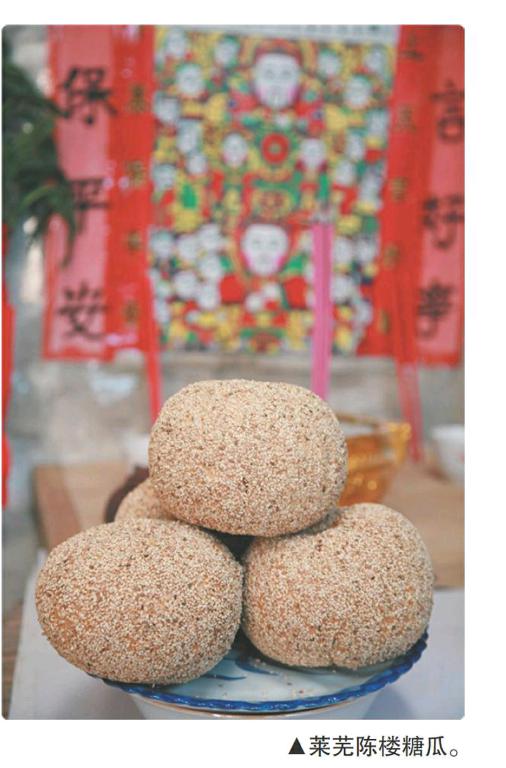

山东莱芜的糖瓜也蕴含着濒危的年味,这是莱芜、威海等地过年流行的零食,消费季节只有腊月到春节前后短短一个月。秋收结束后,糖瓜作坊就开工。做糖瓜的人,要从早到晚不停熬制麦芽糖,每天只能睡三四个小时。等十多斤麦芽糖熬好,要趁它们韧劲十足时拔糖,这是个重体力活,需要四五个人合力——这个过程不亚于一场集体和麦芽糖的搏斗。形成糖片后,再经过合缝,形成三米左右的长糖管,随后糖管被移到温度较低的室外,以最快的速度用细绳一个个截断,用嘴吹成瓜形。

陈楼村的糖瓜远近闻名,村里有十几家作坊,作坊主全是六十多岁的老人。村民陈佃制作糖瓜的手艺传承了五代,到他儿子这一代,再也不学做糖瓜,倒是开起了饭馆。

对年轻一辈来说,制作糖瓜很难唤起他们的积极性,辛苦忙活两个月,最多也就挣三千多元,再加上糖瓜中空的造型,很容易压碎,不便于运输,也很难批量生产。村里的作坊能保留下来,纯凭老百姓们过年的一点习惯。年轻人习惯没了,糖瓜也就难逃消失的命运。

每年冬天,如果天好,来自德州的杨师傅都会骑着自行车到济南卖糖人儿。以前卖糖人儿的时候,得挑着担子,前头木箱内置一燃木炭的火盆,火盆上一把铁勺,勺内是用麦芽糖做的糖稀,木箱侧面挂一布袋细芦苇杆,木箱上部木方盘内有一块薄石板。担子后头小木箱内还放些杂物,撂挑供坐用。

担子很重,走不远。现在,他把熬糖的炉子绑在自行车后座上,就省事多了,想去哪里就去哪里。

化糖时,在石板上擦点油,用小铁勺舀起熬热的糖稀,以熟练巧妙的技术,在石板上不断的滴画热糖稀,能画出花鸟鱼虫,大刀,石榴,元宝,大铜钱,铁拐李的酒葫芦,汉钟离的宝扇,吕洞宾的宝剑,何仙姑的花篮。还有凤凰、金鱼、蝎子、蜈蚣、螃蟹;牡丹、荷花、木瓜……用一根细芦苇杆粘住糖画,拿住观赏,天不热,在屋内插在一边,几天不坏。吹糖人和化糖的成本极低,利润很高,因他们有手艺,不是卖糖,而是卖艺。

杨师傅说,他在路边卖糖人儿,总有城管撵他走,他希望以后能有个自己的小店,边卖糖人儿,边收徒。“但是,只有在走街串巷的时候,我才觉得有小时候的味道。”

除了这门手艺,杨师傅想守护的,怕是还有那段老去的旧时光。

滋味里的夫子之道

两不厌,十不食,2000多年前的孔子便对食物有着精致的要求。

这种对待食物的态度不可避免地传递到济南菜的烹饪哲学中去。端正、精细,充满了堂堂之气,这是鲁菜独有的气场,而要养成这种气场,则需要多年的功夫。鲁菜大师颜景祥曾对记者讲述自己在燕喜堂做学徒的日子。“那时候,学徒得3年才能出徒,一开始只能做拉水车、拉风箱、送外卖、择菜洗菜这些粗活,第二年学发干货,第三年才能‘站墩子切菜。俗话说‘七分刀工,三分做法,我那会儿练得手腕都发肿。”

“我刚到燕喜堂时,看到柜子里满满的海参、鱼翅等干货,像扇子大的鱼肚能发到六七厘米厚,鱼翅、海参都是顶级的,而现在有些饭店用的海参像豆虫一样……”

海外学者朱浩东从小吃鲁菜长大,请客人吃饭,朱先生一家也有自己的家训。一般会点几道菜先吃着,因为一次点完所有的菜需要占用很长一段时间,加上不知道客人喜欢吃什么、有何禁忌,又不好直问,间接通过前面点的菜,观察客人吃得量多量少,继续问一两个问题,这时大家经过聊天,谈话的氛围比较轻松了,再做调整比较合适。

“从小熏染到这样的家庭文化,无论去大铺子还是小铺子,也要遵守这样的点菜方式。本来要吃银丝卷或者烤馒头,但是因为这天的菜可能口咸了或者口淡了,就会调整成打卤面,改天再来光顾。作为食客,一般不兴麻烦师傅的,也从不催菜。”

于晓波先生是一位鲁菜大师,他说过去人们吃鲁菜特别讲究。“鲁菜是‘大菜,是官府菜,它有着一整套的仪式来辅佐一道菜的滋味。”

以宴会菜来说,先上凉菜,之后上头菜。头菜不是西餐里说的前菜,而是主菜,比如海参席的头菜就是海参,燕翅席的头菜就是燕窝或鱼翅。上完头菜这道重头戏后,再上酒菜,也就是炸菜。之后是清淡爽口的炒菜,比如芫爆一类的菜。然后追一道汤,像烩乌鱼蛋汤,在鲁菜里也算是烩菜,乌鱼蛋里有白胡椒粉和醋的酸辣口,喝完酒后喝这个汤特别开胃开胸,之后客人能再多喝几杯酒。上完烩菜,再上鱼、红烧肘子等。然后才是汤,比如贵妃鸡,可当汤菜,又可当饭菜。汤之后上点心,比如同和居独占鳌头的三不粘,或者拔丝苹果。最后再上面点,银丝卷、烤馒头。这一套菜吃下来得有节奏,不能像现在呼啦一下全堆在桌儿上看着。

过去,服务员也叫堂官,他说走俩菜,后厨才敢做,他说停,你就得停。比如客人聊着天,服务员有眼力见儿,他就不让上菜了,等客人又吃上喝上了,再接着上。过去的宴席也讲究分餐,那时叫布菜,都由服务员来承办,但是菜不会完全分完,桌子上总会留一点儿,让请客的人觉着有面儿。

可是如今的饮食中,已经失去了这些老规矩,越来越多的快捷元素充斥其中:归属感正在被破坏,仪式感正在被简化,美感正在被规范化,统统被工厂“合成”到一袋袋的专业调料里。

食物与乡俗亲情:一只扒鸡的年味儿

在中国,手工制作食物这个传统,在那些仍有老人的普通家庭内部保持得不错。但从那些在市面上可以流通的食材、食物上看,许多老字号、老作坊、家族小本经营的小店铺、小餐馆,却是逐渐地被工业化流水线生产的产品和拥有中央厨房系统的大餐饮集团所代替。

机场和火车站里,每一家小卖部都有着不辨品牌、堆积如山的真空包装,德州扒鸡吃起来都是一个味道,是在工业化模式下制造出的骨酥肉烂的调料味。

但放到老年间,德州扒鸡可不是这个味儿。

元末明初,随着漕运繁忙,德州成为京都通达九省的御路。经济开始呈现繁荣,市面上出现了烧鸡。挎篮叫卖烧鸡的老人,经常出现在运河码头、水旱驿站和城内官衙附近。这种烧鸡是经过人工细作,有滋有味的烧鸡:其形态侧卧,色红味香,肉嫩可口,作为后来扒鸡的原型,初露头角。后来发展了鸡馔,在窄小的家庭作坊里,在古老的、粗放的工艺流程中,产生了原始的鸡文化,浓浓鸡香,飘逸州城。

当时有文人赋诗:“热中一抖骨肉分,异香扑鼻竟袭人;惹得老夫伸五指,入口齿馨长留津。”诗成吟罢,脱口而出:“好一个五香脱骨扒鸡呀!”

现在厨房里制作德州扒鸡也很讲究,以选用一公斤左右的当地小公鸡或未下蛋的母鸡为好。将白糖放入锅内,加入清水,以中火炒成枣红色,再熬至溶化,离火晾冷,然后在鸡体上均匀涂抹糖色,晾干。然后将锅置大火上,倒入植物油烧至七成热时,放入上色后的鸡体炸至呈金黄色、微光发亮。炸好的鸡放在煮锅内层层摆好,放上香料袋,加入老汤、生姜、食盐和酱油,加清水淹没鸡体,压上铁篦子和石块,防止鸡体在汤内浮动。先用旺火煮沸,改用微火焖煮。

一只只形美色鲜、香味扑鼻的扒鸡展现在人们面前。不只是肉烂味香,就连骨头一嚼也是又酥又香,真可谓穿香透骨了。

做饭变得越来越简易,那种“纯手工制作”的自豪感慢慢消失了,“美厨娘”身上的光环也会慢慢消失……长此以往,或许每家每户飘出来的味道,不再是自己家独特的味道而是统一的某厂家的味道。

当然,真空包装的土特产,它们有自己存在的意义。而这些产品的反面,则是用料讲究、工序繁复的手工食物,它们不可能标准化,很多因素看天、看人、看季节,而这些不确定因素,注定了绝大多数的手工食物只能是小规模生产,所谓的“地产地销”,脱离了这方水土,自然也湮灭了这样娇贵的味道。

传统食物的传承,最迷人之处也在于其局限性。所有通过写食物表达亲情,表达怀乡的小情绪,或是不同地域的人因为食物的不同口味所引发的有趣争吵,其本原都是对自己家乡习俗和文化的亲近和认同。

所有中国传统的食物类型的年货,有乡土乡情的味道,有特立独行的手艺,共同组成了丰富多样的产品。但它们又比土特产更进一层,除了有地方味之外,它们还要有年味。