水电工程建设的环境效应研究

2016-02-17郝红升徐天宝王伟营

郝红升,吴 程,徐天宝,王伟营

(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051)

水电工程建设的环境效应研究

郝红升,吴 程,徐天宝,王伟营

(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051)

针对水电工程建设带来的生态环境影响问题,采用实际调查和监测等方法,对水电站建设前后的环境变化进行了系统的研究。将社会关注度比较高的水环境、水生生态、陆生生态三个方面的调查和监测数据进行了对比分析,得出实际存在的环境效应,研究成果为水电开发环境影响研究提供参考。

水电工程;水环境;水生生态;陆生生态;环境效应

0 引 言

水电工程建设对生态环境影响的分析研究大多数是停留在类比或预测评估阶段,系统开展水电工程建成运行对生态环境实际影响的研究工作相对较少[1-2]。

水电工程对生态环境的影响程度与工程规模、工程位置、水库运行方式等方面有关[3]。本文以已建成的具有季调节性能的水电站为例,系统开展工程建设的环境效应研究,为后续水电开发的环境评估提供借鉴。该水电站采用堤坝式开发,最大坝高130 m,总库容10亿m3,为不完全季调节水库。

本研究拟从水环境、水生生态、陆生生态三个方面,主要针对国内专家学者和政府主管部门关注度比较高的环境因子,即水环境影响因子(径流变化、泥沙变化、水温变化、水质变化),水生生态影响因子(浮游植物变化、浮游动物变化、底栖动物变化、鱼类资源变化),陆生生态影响因子(土地利用、植被、景观、动植物)等进行研究分析[4-6]。

1 水环境影响回顾性评价

1.1 水文泥沙情势变化

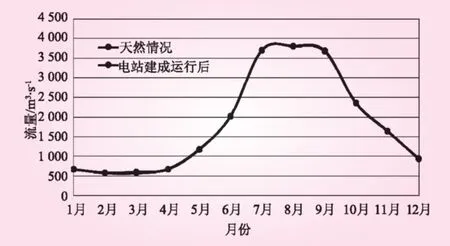

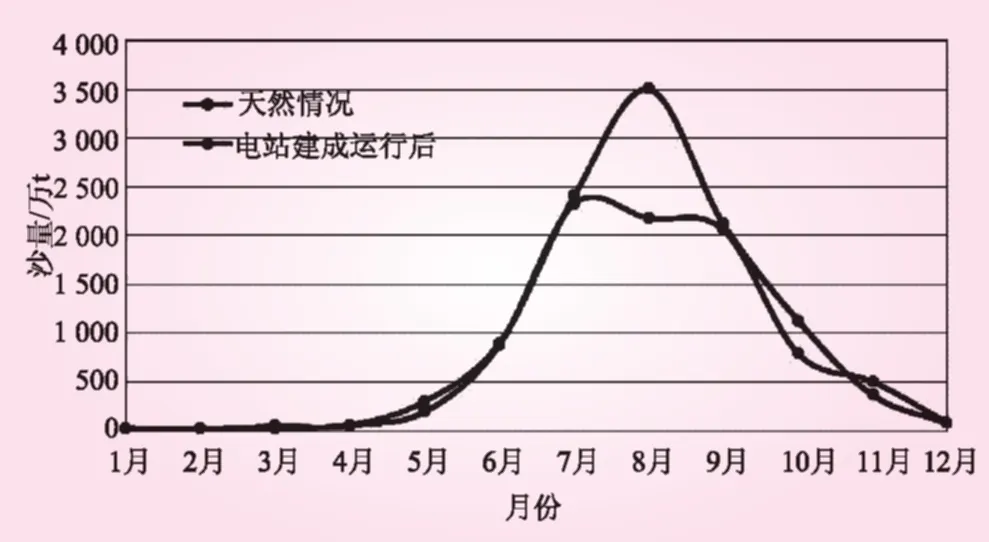

库区水文泥沙情势的变化主要是水库蓄水水位抬升,库区河道宽度和水深增加、流速减缓,宽度和水深随着库水位的变化而变化;坝址下游的水文泥沙情势变化是水电工程环境影响关注的重点,本文通过实际数据的对比分析来研究这些变化。电站建成前后,坝址下游水文站径流及沙量的变化情况见图1和图2。

图1 工程建设前后坝下流量的变化

图2 工程建设前后坝下沙量的变化

由图1、图2可看出,电站建成对径流的年内分配影响很小,与天然情况相比,水文站各月流量变幅在-20~26 m3/s之间,汛枯期变化均很小;对沙量有一定的拦蓄作用,约拦蓄了14.1%的沙量。

1.2 水温变化

库区坝前断面2月份垂向水温观测结果见图3。

图3 2月份库区坝前垂向水温分布

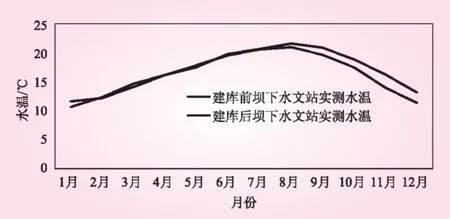

由图3水温分布来看,库表温跃层比较明显,温跃层以下库区基本呈同温状态。根据电站建成前后下游水文站的水温实测资料,分析水库调节运行对下游水温的影响。水库建设前后水文站多年平均水温值见图4。由图4可见,水库运行对下游水温的影响很小,尤其是在3月~8月份建库前后水温变化平均为0.1 ℃,年平均变化0.7 ℃。

图4 建库前后坝下水文站实测水温变化

1.3 水质情况

根据2010年8月、11月及2011年2月对水库坝前、库区及出库断面的水质监测成果,水库建成后,除了总氮为Ⅲ类水质,其余指标均满足地表水Ⅱ类水质标准。水质总体良好,且满足该河段水环境功能区划要求(Ⅲ类水体),目前未发现水库富营养化现象。从调查和监测成果来看,工程建成后对研究河段的水质基本没有造成影响。

2 水生生态影响回顾性评价

2.1 水电站建成前后浮游植物的种类和生物量变化

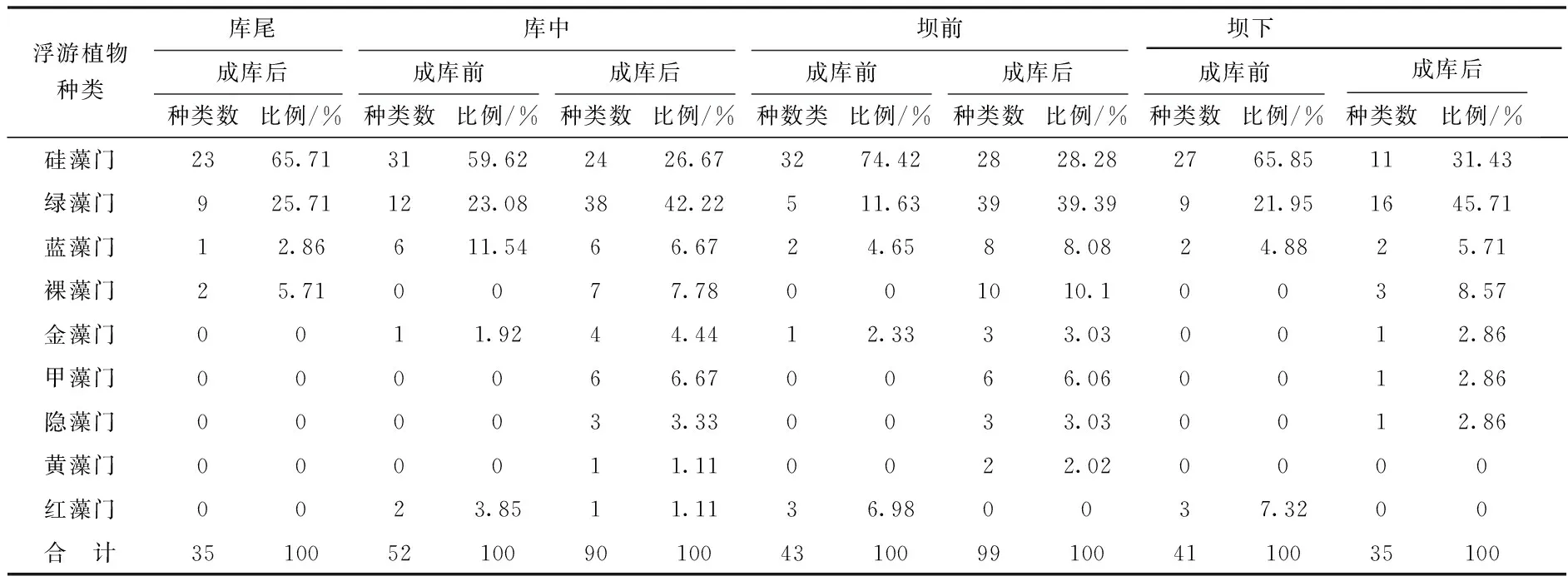

根据电站建成前后对水体中浮游植物的实地调查监测(见表1),从时间分布来看,研究河段浮游植物种数、类群及优势种均有明显变化,工程建成后水库江段浮游植物种类增加近一倍。从空间分布来看:库中,建成后比建成增加了73.08%;坝前建成后比建成前增加了130.23%;坝下建成后比建成前减少了14.63%。

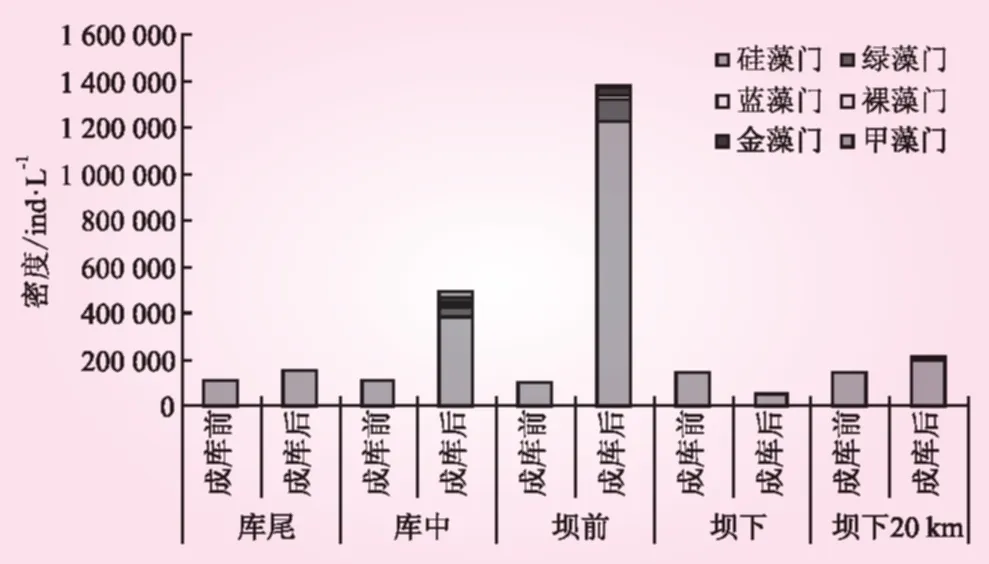

从表中的时间分布来看,工程建成后水库河段浮游植物各门类密度均有增加,硅藻门增加幅度较蓝藻门、绿藻门小。从空间分布看,库尾浮游植物密度增加较少,仅39.55%,库中次之,坝前增加最明显成库前11.05×104ind./L,成库后15.42×104ind./L,增加了39.55%,主要是硅藻门数量增加;库中浮游植物密度成库前11.05×104ind./L,成库后49.16×104ind./L,增加了3.45倍,各门类数量均大幅增加,硅藻门增加幅度小于蓝、绿藻门;坝前浮游植物密度成库前10.55×104ind./L,成库后137.73×104ind./L,增加了12.05倍,各门类数量均大幅增加,硅藻门增加幅度小于蓝、绿藻门。坝下情形则相反,浮游植物密度下降了61.60%,主要是硅藻门数量下降。

2.2 水电站建成前后浮游动物的种类和生物量变化

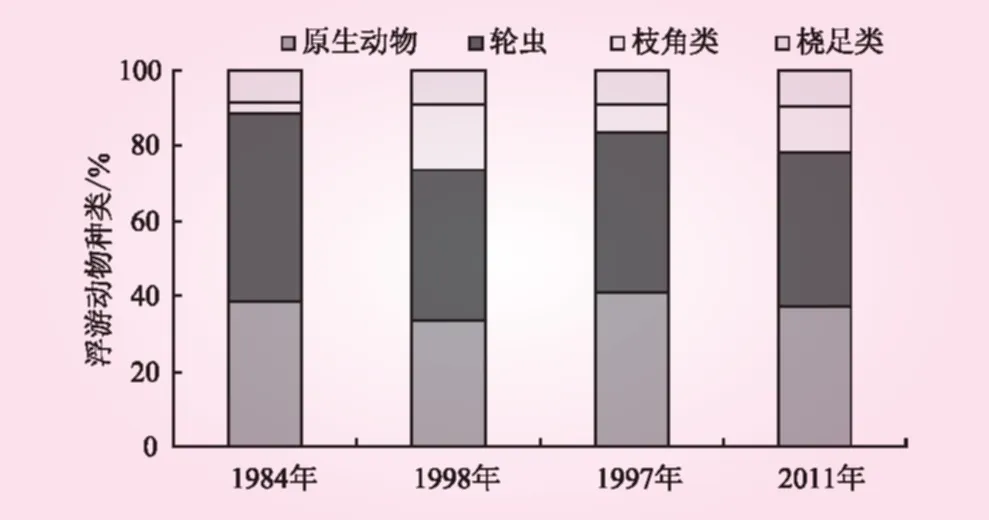

从时间分布来看(见图6、图7),建库后浮游动物种类数量明显增加,从浮游动物种类组成比例上看,建库后大型枝角类和桡足类所占比例明显增加,轮虫所占比降低。建库后浮游动物优势种明显,主要为绿急游虫、王氏铃壳虫、尖尾疣毛轮虫等。

表1 水电站建成前后浮游植物种类变化

注:表中成库前指1984年;成库后指1997年和1998年。

图5 水库成库前后浮游植物密度变化

图6 不同时期浮游动物组成百分比

1998年蓄水后,库中、坝前浮游动物密度分别是1984年同期的3倍、2倍;坝前生物量是建库前的2倍;库中生物量增加幅度较小。2011年库尾、坝前浮游动物密度与1997年同期相比分别减少了98、1 916 ind./L,库中变化不大;坝前生物量明显降低,库尾生物量降幅较小,降低的主要因为小湾蓄水后,上游营养物质输入减少,所以库尾、坝前浮游动物与同期相比降低。

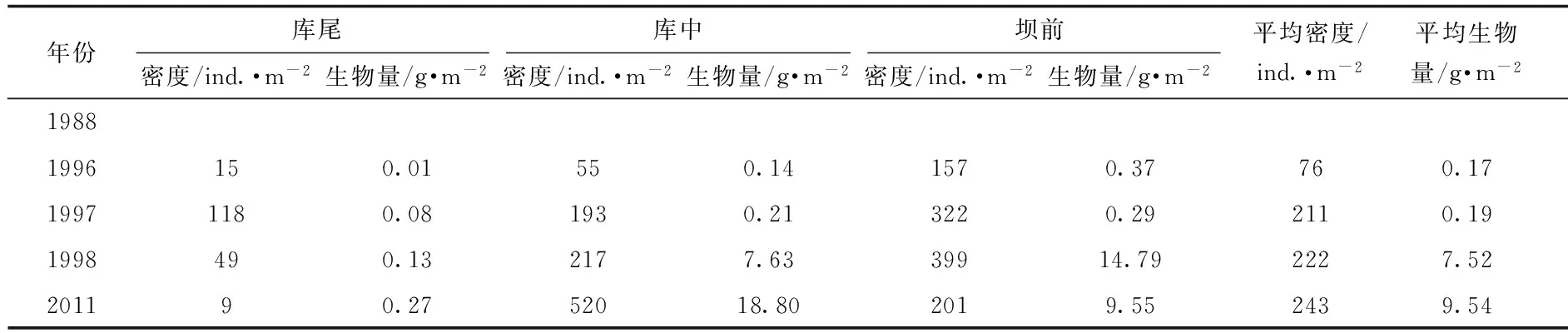

2.3 水电站建成前后底栖动物种类和生物量变化

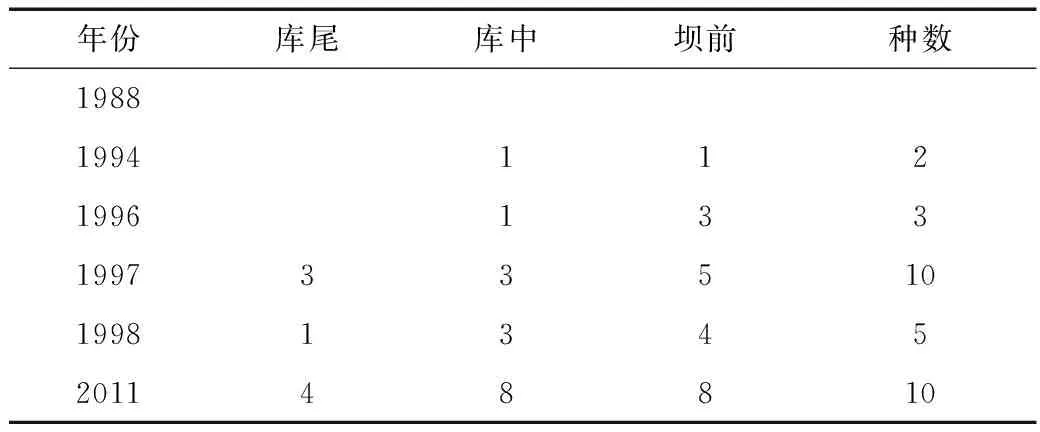

水电站建库前,库区河段底栖动物较为贫乏。由跟踪调查结果(见表2)可看出:水电站成库后,底栖动物种类较前有所增加;由于库区2011年与1998年底栖动物种类结构差异不大,说明从1998年开始,库区底栖动物种类结构已进入稳定阶段。

表2 建库后底栖动物种类变化

成库前,底栖动物密度、生物量低,成库后,底栖动物密度、生物量是逐步上升的,其中环节动物、摇蚊科生物密度、生物量较前提升更为明显(见表3)。

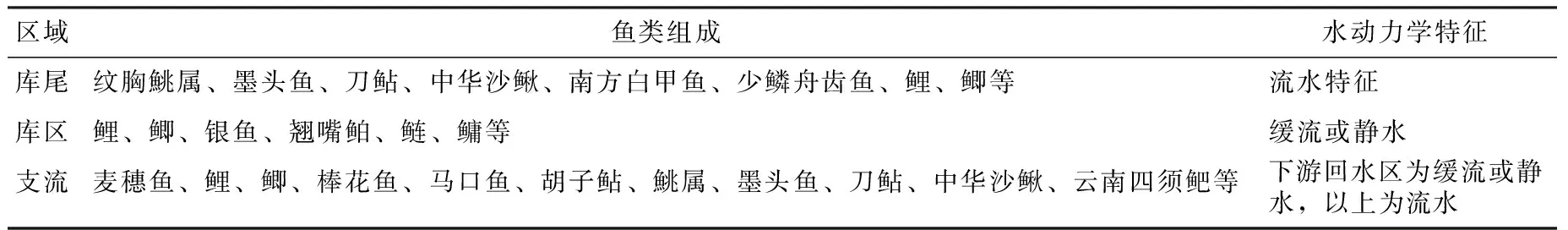

2.4 水电站建成前后鱼类资源变化

根据历史记载,水电站建成前1984年调查其所在河段有土著鱼类52种;建库后的多年监测调查到鱼类为52种。虽然鱼类依然52种,占原记录种类的100%,但分布区域发生了明显变化。

表3 建库后底栖动物密度、生物量变化

表4 建库后库尾与库区鱼类组成(2011年)

水电站建成前研究河段鱼类主要分为3个生态类型:①急流型鱼类,17种(墨头鱼属2种、平鳍鳅科6种、鮡科9种);②流水型鱼类,28种(亚科2种、鲃亚科10种、华鲮属2种、裂腹鱼亚科3种、鳅科8种、刀鲇科2种、刺鳅科1种);③缓流水或静水型鱼类,7种(鲤亚科2种、鳅科1种、胡鲇科1种、青鳉科1种、合鳃鱼科1种、鳢科1种)。这3种类型鱼类一般沿着干流散布在相应环境的河道中,并没有明显的区域划分。

水电站建成后,库区流速减缓,透明度升高,营养物种滞留,鱼类饵料生物基础由原来以底栖动物、着生藻类为主的河流相群落结构演变为以浮游生物为主的群落结构。库区江段原来适应于底栖急流、砾石、洞穴、岩盘底质环境中生活繁衍的鱼类,由于失去了摄食、生长、繁殖的场所,已逐渐移向干流库尾上游或进入各自库区的入库支流。亦即,鱼类在库区干流的数量明显减少,如结鱼、鲈鱼、红鳍鲃、白甲鱼、裂腹鱼、巨魾、鮡科、平鳍鳅科鱼类等。

适应于缓流或静水环境生活的鱼类(如鰕虎鱼、小黄鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鰟鮍、鲤、鲫、鲢、鳙等),由于水库能够满足其繁殖条件,饵料生物比较丰富,栖息水域十分广阔,资源数量大幅上升,成为库区的优势鱼类。

水电站建成后鱼类在库区中分布的情况(见表4):①坝前15 km库区内,土著鱼类以微流水型鱼类为主,外来种类多且种群数量大,如鰕虎鱼、小黄鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鳑鲏等以及网箱中逃逸出来的一些种类,如鲤、鲫、鲢、鳙等。②离坝前15 ~40 km库区内,土著鱼类以流水型鱼类为主,外来种类和数量较少,或在部分支流缓流处有发现。③库尾40 ~70 km库区及其支流,土著鱼类以急流型种类为主,外来种类更稀少。

4 大型水电工程建设对陆生生态系统影响分析

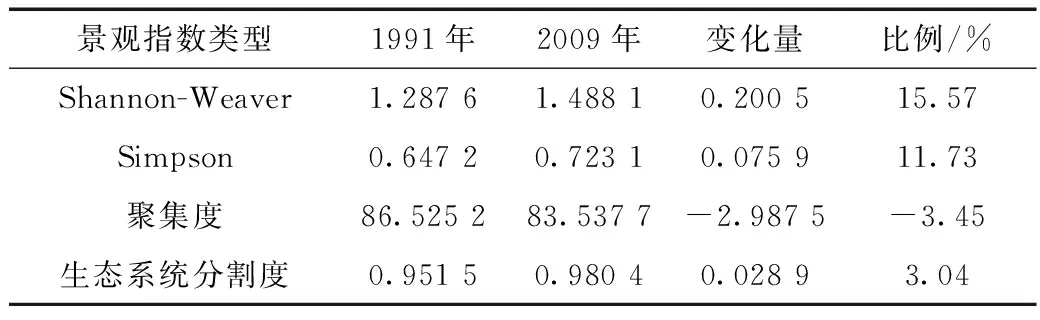

结合1984年和2011年对水电站库区综合调查成果,以1991年(电站下闸蓄水前)、2009年(蓄水后15a)两期的TM卫星影像数据做数据源,利用景观生态学方法,分析库区第1层山脊线以内区域(下称“面山区域”)的生态系统变化情况。

水电站修建后,面山区域生态系统组分中,常绿阔叶林、稀树灌木草丛、农田等3类生态系统面积出现一定程度的减少,其中稀树灌木草丛和常绿阔叶林相对较大,变动比例约为77%和58%。而暖性针叶林、温性针叶林、水域、城镇建筑、裸地、道路等6类生态系统的分布面积呈增长趋势,其中暖性针叶林增长值最为明显(约为136 km2)。在斑块数量上,面山区域生态系统斑块总数由9 769块增加到了10 464块,增幅约7%,面山河谷区域总体破碎化程度增长不明显(见表6)。上述分析表明,水电站修建后,该区域生态系统分布面积及破碎化程度发生了一定程度的变化,其中生态质量相对较好的暖性针叶林增加明显,且区域总体破碎化程度增长程度甚小。

研究结果表明,1991年水电站面山区域以常绿阔叶林、稀树灌木草丛和农田的优势度相对较高,并构成了该区生态系统的基质成分。水电站运营15年后(2009年)工程所在的面山河谷区域生态系统基质成分发生一定的变化,生态质量相对较好的组分——暖温性针叶林的优势度增长明显,使得该区优势生态系统转换成常绿阔叶林、暖温性针叶林和农田。整体上,电站修建后,面山区域优势生态系统向良性方向演进。

表5 水电站面山区域生态系统变化情况

表6 水电站面山区域生态系统优势度变化情况

由表7可看出,在水电站面山区域内,生态系统景观聚集度有所降低,但变幅较小;而景观分割度略有增加,但其变幅亦较小,对该区域破碎化影响不大,这面山区域斑块数量有较小幅度的增长相吻合。对景观多样性,其香农威纳(Shannon-Weaver)多样性指数和辛普森(Simpson)多样性指数均有一定程度的增长(增幅在11%~15%之间),这表明面山区域生态系统组分趋向丰富和复杂,尤其是暖性针叶林森林生态系统组分的明显增长,以有助于该区域整体结构稳定性和生态系统功能的发挥。

表7 水电站面山区域景观优势度变化情况

综上分析,水电站建设后对库周生态系统破碎化影响不大,且对该区森林生态系统分布面积有一定的增长。水电站运营的15年间,其面山区域生态系统有向良性方向演进。其主要是面山区域零散分布的村寨移民后形成相对集中聚居状态和库区封育,使面山区域的人为干扰明显减轻及区域湿度增长等因素所致。

5 结 语

水电工程建设给生态环境带来的实际影响是水电环境领域研究的重点,也是社会关注的一个热点。本文利用实地调查和现场监测手段,对电站建设前后的数据进行了研究,初步研究结果表明:电站运行后对坝址上下游的水文、泥沙、水温产生一定的影响,对水质基本没有影响;大坝建设、水库蓄水对改变了工程所在河段的鱼类分布;水电站建成后对库周生态系统破碎化影响不大,且对该区森林生态系统分布面积有一定的增长。水电站工程建设对生态环境的影响程度与水库调节性能、电站运行方式、工程规模等指标有关,今后将继续系统的开展该流域已建电站的水环境、陆生生态环境和水生生态环境的实地调查和监测,通过长系列的调查和监测成果进一步研究水电工程建设的环境效应,为后续水电开发的环境影响和政府决策提供参考。

[1]钟华平,刘恒,耿雷华. 澜沧江流域梯级开发的生态环境累积效应[J]. 水利学报,2007 (增刊):557-581.

[2]樊启祥. 水力资源开发要与生态环境和谐发展——金沙江下游水电开发的实践[J]. 水力发电学报,2010,29(4):1-5.

[3]毛战坡,王雨春,彭文启,等. 筑坝对河流生态系统影响研究进展[J]. 水科学进展,2005,16 (1):134-140.

[4]崔宇龙,黄涛,刘政,等. 水电站环境影响后评价指标体系研究[J] 水资源与水工程学报,2015,26(2):169-173.

[5]NB/T 35059—2015. 河流水电开发环境影响后评价规范[S].

[6]国家环境保护总局. 水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)[M]. 北京:国家环境保护总局,2006.

(责任编辑 陈 萍)

Study on Environmental Effects of the Construction of Hydroelectric Engineering

HAO Hongsheng, WU Cheng, XU Tianbao, WANG Weiying

(PowerChina Kunming Engineering Corporation Limited, Kunming 650051, Yunnan, China)

In view of the ecological environment impact problem of hydroelectric engineering construction, the environment change before and after the construction of hydropower station are systematically studied based on the methods of investigation and monitoring. The actual environmental effects of hydroelectric engineering are presented by comparatively analyzing the investigation and monitoring data before and after project construction in three aspects of water environment, aquatic ecology and terrestrial ecology. The research will provide references for environmental impact study of hydropower development.

hydroelectric engineering; water environment; aquatic ecology; terrestrial ecology; environmental effect

2016-05-12

国家科技支撑计划项目(2011BAC09B07);中国电建集团科技项目(CHC-KJ-2009-04)

郝红升(1979—),男,山东安丘人,高级工程师,博士,主要从事水电水利工程环境保护工作.

X828

A

0559-9342(2016)12-0001-05