英语教育对蒙古族大学生的民族认同和语言态度的影响研究

2016-02-16汤琳琳

汤琳琳

(西北民族大学 外国语学院,兰州730030)

英语教育对蒙古族大学生的民族认同和语言态度的影响研究

汤琳琳

(西北民族大学 外国语学院,兰州730030)

以30名蒙古族英语专业大学生作为研究对象,开展了为期两年的英语绘本教学跟踪调查,对比分析他们在英语学习过程中的民族认同和语言态度的变化,探讨英语教育对于蒙古族大学生民族认同和语言态度的影响及二者的相关性。

蒙古族;外语学习; 语言态度;民族认同;绘本

伴随着信息技术革命,网络社会兴起,全球化进程加速,外语学习持续升温。与此同时,民族间和文化间的冲突也在不断加剧。有不少人担心全球化带来的外语学习热潮会带来我国母语教育的危机,甚至会动摇对本民族的认同和对母语的态度。树立民族认同意识是传承民族精神、弘扬祖国文化的重要前提,而对母语的态度将会直接影响到母语文化的传承和传播。因此,本文以蒙古族大学生为研究对象,拟讨论以下问题:1.英语教育是否会影响蒙古族学习者们对本民族的认同?2.英语教育是否会影响他们对母语和英语的态度?3.语言态度和民族认同之间是否存在一定联系?

一、研究概况及方法

(一)研究概况

国内关于英语教育对少数民族大学生的民族认同和语言态度影响的研究并不多。现有的研究大多数是以汉族大学生为研究对象的。如王芳和国文的中国大学生的民族认同度的研究,认为英语教育对本民族认同产生消极影响,汉语文化认同受到西方文化侵蚀;而任育新关于中国大学生汉语文化身份和英语文化身份的研究却得出相反的结论,认为大学生们的母语文化身份更为突显;陈新仁教授在《全球化语境下的外语教育和民族认同》一书中, 全面系统地论述了外语教育对中国大学生民族认同的影响,但是其调查对象仍为汉族,且将语言态度列为民族认同问卷的一个子项目,笔者认为这样的研究具有一定的局限性。

少数民族大学生不同于汉族大学生。与汉族学生相比,少数民族大学生的英语学习具有以下特点:起点低、基础弱、学习年限短;民族心理文化长期的影响;学习动机较弱;三语(本族语、汉语、英语))模式增加外语学习难度,普遍存在畏难情绪(何克勇:265)。少数民族大学生的英语学习“费时低效”。影响他们英语成绩的最重要因素为“学习焦虑,对外国语言和文化的态度和内部动机”(原一川:80);以及对“所属民族的认同和皈依”(陈新仁:61)。可见少数民族大学生的民族认同和语言态度都会影响到他们的英语学习,那么反过来英语教育是否会对这二者产生影响?这二者之间是否存在关联?英语教育的模式各异,本文仅对英语绘本教学模式下的蒙古族大学生的英语教育情况进行跟踪调查,基于少数民族大学生外语学习和英语绘本教学模式的特点,对蒙古族大学生的民族认同和语言态度进行梳理和研究,并探究二者的关联。

(二)本研究所采用的方法

本研究以西北民族大学2012级和2014级在读的蒙古族英语专业大学生为调查对象,共发放问卷30份,回收有效问卷30份,有效回收率为100 %。调查对象来自于内蒙古、新疆、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏等7个省、自治区。男生6人,占20%,女生24人,占80%,调查年龄分布在18-22岁,平均年龄20.3岁。

调查问卷分为两部分:第一部分民族认同问卷,以Phinney的MEM-R(Mu1tigroup Ethnic Identity Measure-Revised)为基础,从探索(5题)和承诺(7 题)两个维度来调查受试者对本民族的认同,共12道客观题,合计为60分。第二部分语言态度,以邬美丽(1997)的语言态度量表为基础,分别从语言好听度(3题)、亲切度(3题)、有用度(5题)及社会影响力(3题)四个维度来调查受试者对蒙语和英语的态度,共15题,其中客观题13道,主观题2道,合计为65分。两个问卷均采用五级计分制,即五个级别(A非常同意;B比较同意;C一般;D不太同意;E完全不同意)对应记分为1、2、3、4、5分。两个问卷的Cronbach a1ph分别为.91,.92,具有较好信度。

受试者们分别于2013年9月和2015年9月参加问卷调查,前后两次问卷内容一致。笔者对收集的有效问卷进行量化处理,所有调查数据均由Exce1 2007和SPSS 16.0软件进行处理,对前测和后测数据进行比较分析,结合访谈结果,分析统计结果。

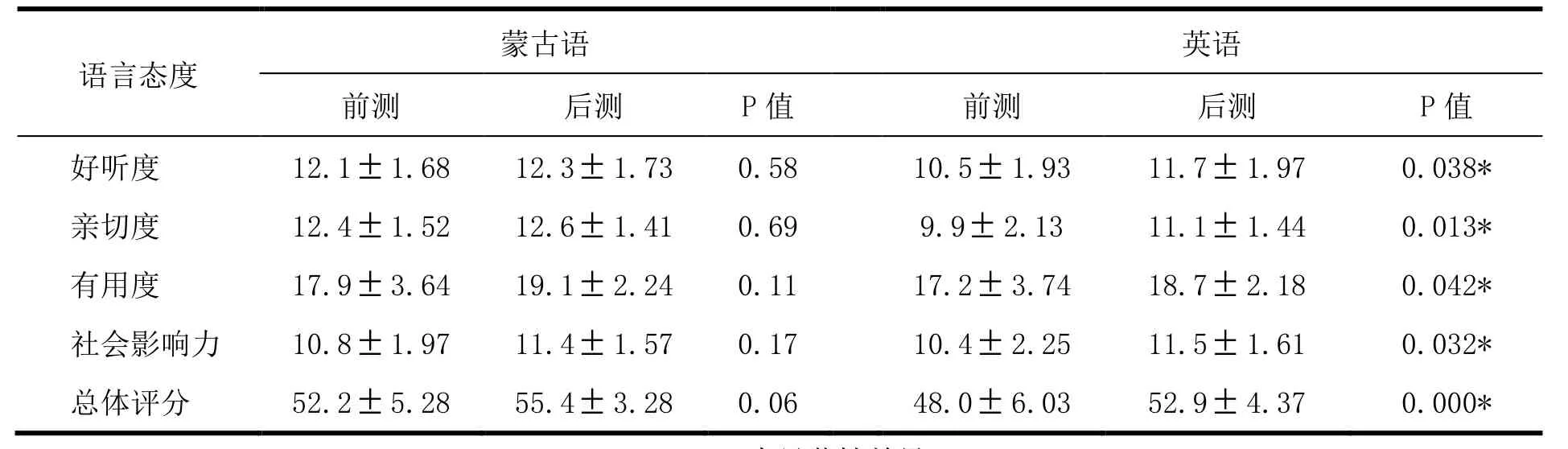

表1 英语教育对蒙古族大学生语言态度的影响

二、英语教育对蒙古族大学生语言态度的影响

“语言态度”指人们对语言或文字的社会价值形成的认识或做出的评价 (王远新:87)。由表1可以看出,外语学习过程中,受试者对蒙语的态度并未发生显著性变化(P=0.06>0.05),但英语的态度有显著性变化(P=0.000<0.05),其中英语的好听度(p=0.038<0.05)和社会影响力(p=0.032<0.05)均发生显著性变化。之所以得出这样的结果,是因为:

1.明确的民族归属感。尽管全球化的背景下,强势的网络媒体推动着英语和汉语的使用,而“蒙语软件不好用,输入很麻烦”“好多地方都不安蒙语软件,没有办法使用”;“好玩好用的APP都是汉语和英语的”, 受试者们承认少数民族语言使用范围日益受限。但在外语学习中他们没有改变对蒙语的态度。受试者在访谈中普遍表示本民族语是民族文化的传承和民族身份的标志,本民族人应予以保护,对于不会说本族语的本民族同学加以排斥:“如果一个蒙古族不会说蒙语,他就不是一个蒙古族”。他们不愿意也不相信自己的民族语言会消失,认为:“只要我们活着,蒙语就不会消亡;”可见英语教育之所以未改变蒙古族大学生对蒙语的态度,是源于他们明确的民族归属感。

2.大规模的英语文化输入和信息化手段的使用。由于地理环境的影响,蒙古族大学生大多来自于偏僻的经济欠发达的民族地区,“我以前除了课本,没有看过英语的任何资料”,“我觉得学了英语回去没用”。他们没有广泛接触英语学习的条件,尤其是住在民族聚居的地区的学生们在日常生活中根本没必要用英语交流。此外,“我觉得英语太难了,我连汉语都学不好,怎么学英语?”他们都是遵循本族语--汉语--英语的学习模式,复杂的三语学习增加了他们学习的难度,使得他们出现畏难的情绪,从而对英语采取排斥甚至是回避的态度。进入大学以后,英语教育不同于中学,大量的英语文化被输入。尤其是英语绘本自身的特点—图文并茂、生动有趣、通俗易懂、寓教于乐,使得英语文化输入过程简单、真实、有趣,他们认为“英语绘本不难”,“我没想到英语书这么有意思”,“英语绘本的画面特别美,我想到小时候看到的连环画”;此外,互联网资源和社交媒体等信息化手段的大量使用,使得蒙古族大学生接触和了解更多的西方文化,“我第一次在微信群里用英语聊天,觉得很有意思”,作为年青人,他们对新鲜事物有着强烈的好奇心;作为高等教育的接受者,他们渴望学到先进的西方科学文化、了解国际社会,因此对英语的态度发生了显著地变化,由排斥到接纳。

三、英语教育对蒙古族大学生本民族认同的影响

“民族认同”是个体对群体的归属感、积极评价以及个体对群体的文化感兴趣和实际行为卷入参与情况等。(Phinney, 1997:165)。民族认同建立在历史文化传统以及民族心理归属等方面,文化交流可以促进民族认同增强。语言是文化一个重要载体,也是民族认同的重要标志。从表2中可以看出,承诺维度未发生显著性变化(p=0.45>0.05),而探索维度(p=0.04<0.05)发生显著性变化, 总体认同(由36.2上升至39.8,p=0.02<0.05)也发生显著性差异,表明蒙古族对本民族认同感上升。由此可以得出:

表2 英语教育对蒙古族大学生民族认同的影响

1.外语学习过程中,蒙古族大学生对本民族的民族认同发生“附加性”变化,也印证了高一虹教授提出的“生产性双语现象”。外语教育不可避免地包括外语文化的学习,而在外语语言和文化的输入中,学习者会面临文化碰撞,甚至会在强势文化面前产生困惑,会对自身的认同造成影响。Lamber曾提出外语学习者自我认同的“削减性”和“附加性”变化。通过表2的数据,可以判断蒙古族大学生在获得英语文化归属的同时,也保持了对母语和母语文化的归属,发生了“附加性”变化,也印证了高一虹教授提出的“生产性双语现象”①。访谈中,受试者们提到“我以前觉得英语特别难,在学习英语的时候我主要关注词汇呀,语法呀,读了英语绘本我才发现英语很有意思,国外的绘本内容和我们小时候读的书有些不一样,有些一样。我会重新回忆我们童年时光和受到的教育,比较他们的不同。”可见,在英语教育过程中,学生们自觉或不自觉的对母语文化和英语文化进行比较,从而加深了对本民族文化的了解。 访谈结果表明,英语教育对蒙古族学生的本民族认同产生积极影响。

2.蒙古族大学生民族认同中的探索程度前后发生显著性变化。在访谈中,很多受试者都提及“我觉得我们和外国人是不一样的”,但当问及造成差别的根源是什么,“我们从小就是这样做的”,“我不清楚,可能就是这样规定的”。他们可以详细描述本民族风俗习惯和民族文化,但无法对其历史变化、文化根源做出解释。笔者认为造成这一现象的原因在于随着我国经济的发展变化,大批蒙古牧民变成城镇居民,改变了传统的游牧生活方式。生活方式的改变使得很多传统的少数民族文化、习俗乃至民间文学失去了传承的基础。蒙古族大学生愿意遵循本民族的风俗习惯、喜爱自己民族的传统文化,但很少进行探索,挖掘其背后的历史文化根源。但在外语教育中,由于两种文化的巨大差异,蒙古族大学生们开始自觉或不自觉地进行文化对比,得出“我们对孩子的教育方式和绘本中的介绍不一样,我想知道为什么”等结论。可见学生们在文化比较中,加深了对本民族文化的了解,产生了探索的欲望,因此探索的程度前后发生了显著性变化。

四、蒙古族大学生语言态度与民族认同之间的联系

笔者运用散点图和皮尔逊相关系数来检验语言态度与民族认同的联系。

从图1中可以看出,语言态度和民族认同存在明显的线性关系,表3中的皮尔逊相关系数r=0.833,证明二者之间存在正相关关系。

图1 蒙古族大学生民族认同与语言态度散点图

表3 英语绘本教学模式下蒙古族大学生民族认同与语言态度的相关性分析

从图表可以看出,二者之间存在明显的正相关联系。究其原因,一方面因受试者们有较高的民族认同,把蒙语作为民族身份的标志,因此他们对本族语的态度并未因英语教育中大量英语文化的引入而发生显著性变化;另一方面外语教育中,大量异域文化输入,缩短了少数民族文化与外语文化的距离,使得蒙古族大学生对于英语的态度趋向积极。积极的语言态度使得他们更多地接触英语文化,在两种文化的对比中加深对本民族文化的了解,推动他们的民族认同感的发展。可以说民族认同感是语言态度的基础,语言态度的改变也会推动民族认同的发展。因此二者呈现明显的正相关联系。

五、结论

1.英语教育会对蒙古族大学生的民族认同产生了影响。蒙古族大学生民族认同发生了附加性变化,探索程度发生了显著性变化。外语教育并未动摇蒙古族大学生对本民族的认同,反而推动了他们的民族认同的发展。

2.英语教育对蒙古族大学生的蒙语态度并未产生影响,但是对英语的态度发生显著性变化。他们把蒙语看成是民族身份的标志,尽管大量的英语文化输入,并未改变受试者们对本族语的态度;然而他们对英语态度由回避、排斥到肯定。可以说,英语教育有利于建立积极的语言态度。

3.英语教育过程中语言态度与民族认同二者之间存在正相关联系。民族认同是与语言态度的基础,而语言态度的变化也会影响民族认同。因此在英语教育中, 英语教师必须将少数民族大学生的民族认同感和语言态度纳入外语教学的全过程,引导少数民族大学生多了解本民族传统和文化,保持母语使用和对英语的积极态度,构建和谐的外语学习环境。

注释:

①高一虹教授提出的“生产性双语现象”,即母语与目标语文化理解相得益彰、积极互动,学习者的认知、情感和行为能力得到了整体的提高。

[1]Gardner, R. C., Smythe, P. C. On the deve1opment of the Attitude/Motivation Test Battery. The Canadian Modern Language Review, 1985(37), 510- 525.

[2]Phinney J.,Cantu,C.,&Kurtz,D. Ethnic and American identity as predictors of se1f-esteem among African American, Latino, and white ado1escents [J]. Journa1 of Youth and Ado1escence, 1997, 26(2):165-185.

[3]陈新仁. 全球化语境下的外语教育与民族认同[M].北京:高等教育出版社,2008.

[4]高一虹,赵媛,程英,周燕.中国大学本科生英语学习动机类型[J].现代外语,2003,(1).

[5]何克勇,徐鲁亚. 少数民族大学生学习英语的特点及问题分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006 (12):265-267.

[6]刘欢.当代绘本书籍的概念和界定[J].艺术与设计(理论),2009(7):259-260

[7]王远新. 论我国少数民族语言态度的几个问题[J]. 满语研究,1999,(1):87-99.

[8]邬美丽. 语言态度研究述评[J]. 满语研究,2005,(2):121-127.

[9]吴晓倩. 法语原版儿童绘本在法语专业课堂的教学价值[J].中国法语教学研究, 2015,(00)37-44

[10]姚雪娇. 儿童绘本教学现状研究[D].杭州师范大学,2011

[11]原一川,胡德映,冯智文,李 鹏,尚云,原源.云南跨境民族学生三语教育态度实证研究[J]. 民族教育研究,2013,(6):80-87.

[责任编辑 王云江]

Study on the influence of English education on ethnic identity and language attitude of Mongolian college students

TANG Lin-lin

(College of Foreign Languages, Northwest University for Nationalities, Lanzhou 730030, China)

The author conducts a two-year follow-up survey on the teaching of English picture books for 30 Mongolian English majors, and analyzes their national identity and language attitudes in the process of English learning. The purpose of this study is to explore the effects of English education on Mongolian college students’identity and language attitudes and the relevance of the two.

Mongolian; foreign language learning; language attitudes; national identity; picture boods

10.3969/j.issn.1673-9477.2016.04.034

H319

A

1673-9477(2016)04-104-04

[投稿日期]2016-09-08

2014年甘肃省高等学校科研项目“甘肃省少数民族大学生民族认同与语言态度研究”(项目编号:2014B-013);2015年西北民族大学中央高校基本科研业务经费项目:“基于英语绘本的少数民族大学生英语教学实践研究”(项目编号:319201501299)

汤琳琳(1979-),女,安徽颍上人,副教授,硕士,研究方向:二语习得、翻译理论与实践、跨文化交际。