外部知识、吸收能力与创新绩效

——基于文化科技融合的视角

2016-02-15范群林

范群林

(重庆理工大学管理学院,重庆400054)

外部知识、吸收能力与创新绩效

——基于文化科技融合的视角

范群林

(重庆理工大学管理学院,重庆400054)

基于对重庆市文化科技产业创新联盟中企业的问卷调查,实证研究了文化科技融合过程中的外部知识、吸收能力与创新绩效之间的关系。结果显示:吸收能力在外部知识提升创新绩效中发挥了重要的中介作用,但是一旦只考虑文化型企业时,这一结果就不绝对成立了。对于文化型企业,外部知识对创新绩效存在显著的直接影响,而此时吸收能力的调节作用就显得非常微弱。研究表明,吸收能力的测量还需进一步深化,以便使其在缺乏内部研发的文化型企业中变得更加重要。

非研发创新者;外部知识;吸收能力;创新绩效;文化科技融合

近年来,我国文化产业发展处于大变革时期,受到政府高度重视。从国外经验来看,科技创新对文化产业的引领作用十分明显。国内学者则普遍认为技术创新与文化产业之间存在双向互动关系,即科技创新支撑着文化产业发展,而文化产业的内在需求也成为科技创新的动力和源泉。如何充分融合新技术,将文化与科技有机结合,不单有助于促进文化产业发展,还有助于科技型企业改变其创新目标,拓展其创新视野,拓宽其知识基础宽度,促进其产品进入新的市场领域,成为科技型企业创新的新突破口[1]。从产业层面来看,科技与文化的融合是科技型中小企业将现有的产业和技术伸向文化产业,把握城市、区域乃至国家文化产业发展的内在需求,探索出促进文化产业发展的新型技术和产品[2],这就与特定区域的科技促进文化产业发展的对策直接相关了。

科技型中小企业是我国技术创新的重要载体,是国家创新体系中最具活力的部分[1],同时,中小型企业的创新也显著依赖于外部知识[3-4],创新资源的约束可能会刺激其不依赖常规的内部研发,转而寻求成本更低、风险更小的替代品[5-6]。此外,相比于大企业,中小企业还可通过减少官僚作风、更灵活的管理手段来更好的利用外部知识[3]。为此,探寻外部知识对创新绩效影响背后的机理对于中小企业形成相关的创新政策就显得尤为重要。Spithoven等(2013)研究对比了中小企业和大型企业的开放式创新实践[6],越来越多研究也指出外部知识正日益成为创新绩效的关键因素,是优化内部创新的必须组成部分[7]。本文中,我们计划实证研究外部知识流入是如何对创新绩效产生影响的。与将大型企业与中小型企业作对比的那些研究不同,我们侧重对比更为普遍的科技型企业和文化型企业。文化科技融合过程中涉及到的大量中小企业都未见得在从事自己的研发活动。这些企业往往很大程度上遭到学术研究和政策支持的忽视[8-10]。非研发类的创新者可能会被认为与大型的研发创新者完全对立的。

有关外部知识和创新之间关系的实证研究表明,从外部知识流入中获利并非自然而然,理所应当[11]。企业识别和评价外部知识潜在价值的能力在其中尤其关键,这个能力就是吸收能力(Absorptive capacity)中的重要组成部分。吸收能力由Cohen和Levinthal(1989)提出,是指企业从环境中识别、吸收、利用知识的能力[12]。这个概念已经被灵活地应用到了诸多学科[14]。正如Cohen和Levinthal(1994)所言:“机遇偏爱有准备的企业”[13],但实际上在操作层面去界定吸收能力是一件困难的事情[15]。由于知识被认为是创新活动中的决定性因素,对创新活动的影响很大程度上已经测量成型了,但研发型的科技型企业和缺乏研发的文化型企业之间,测量上可能的偏差会转化为系统上的差异[16]。如Hervas-Oliver等(2012)所强调的,缺乏研发的企业常会被政策支持所忽视,即使研发型的科技型企业和缺乏研发的文化型企业之间每年收入的增长变化是相似的,但还是存在这种没有道理的政策偏见[9]。针对这一问题,本文就使用结构方程模型中的路径分析法,基于重庆市文化科技创新联盟中企业调查数据来开展分析,这些企业主要就是一些中小型,乃至小微型企业,覆盖了在创新过程和外部知识流入利用上存在差别的科技型企业和文化型企业。特别地,对于不做研发的创新者来说,我们还要探索吸收能力是否发挥了关键作用。这样一来,结果可能就与地区和产业的关系更密切,而与测量创新的传统方法,如专利和R&D经费支出的关系就没那么密切了。因此,本文最大的创新在于扩展了吸收能力在外部知识流入和缺乏研发的文化型中小企业的创新绩效之间的调节作用,扩宽了企业位置、行业和地区等这些常被忽视,但又是吸收能力组成部分对调节作用的影响。借助于当前文化产业发展契机,从文化与科技融合的视角切入,探寻规模小、管理层少、资源紧缺的我国科技型中小企业和文化型中小企业是如何通过外部知识流入来提升创新绩效的,这无疑既具有显著的理论意义,又可为我国文化科技融合创新活动提供参考,极具应用价值。

1 理论基础与研究假设

最早提出“吸收能力”(Absorptive capacity,AC)的概念并建立理论模型的是Cohen和Levinthal(1989)[12]。这个模型是在两级寡头博弈框架内建立的公司之间战略互动的经济模型。这个模型已经获得产业组织经济学,特别是与企业间存在研发溢出的战略交互框架的认同。

现有对吸收能力研究的综述让我们发现了有两个非常有趣的地方:首先,研发可以被看作是任何为提升创新这一目的的承诺,这就使得企业即便没有任何的研发报告,也可以被看作是在从事创新[17]。其次,现有研究中基本都将吸收能力看作是将可用的、潜在的外部知识转化成对企业有价值的东西的必备条件。没有吸收能力,外部知识就一无是处。这已成为在建立理论模型和研究假设时所必须遵守的一个先验假设。实证研究的不是吸收能力的必要性,而是吸收能力在实证模型中的适当性和充分性。此外,只有具备吸收能力的创新绩效提升才与外部知识相关。因此,一旦我们未能证明吸收能力是必需的,它就有可能是因为外部知识不相关或者是难以从其他原因来揭示。

企业可以通过运用不同的资源来积累知识,比如与代理内部的互动或者与外部供应链的互动。Kostopoulos等(2011)认为,当一个企业已经获得来自各种外部来源的互补知识流入,它就更有可能参与到知识获取、消化和利用中去,因为这些知识流入会带来价值和机会,会刺激其吸收能力[18]。这一观点是基于资源基础理论的升华[19]。为了发展吸收能力,企业需要在其环境中接收外部知识。因此,我们提出本文第一个假设:

假设1:互补的外部知识流入对企业的吸收能力存在显著的正向影响。

不管是吸收能力,还是开放式创新,多起源自大型的、研发密集型企业案例。本文则以非研发密集型企业为研究对象,区分不同来源的知识流入,以便找出哪些资源对促进企业创新绩效更为关键。这可以丰富探索性分析,比先前研究提供更多的细节。吸收能力不仅是一个处理外部知识的工具,也是作为将外部知识转移到企业内部,促进创新的渠道[20-21]。一般而言,知识的集成和应用是创新的潜在关键。基于此,本文提出第二个研究假设:

假设2:企业的吸收能力对创新绩效存在显著的正向影响。

吸收能力可以调节知识流入和企业创新绩效之间的关系[14,22]。Kostopolos等(2011)认为,一个企业不能识别、吸收和应用新的外部知识,将无法从外部知识流入中获得任何创新收益[18]。如前所述,这完全符合涉及到吸收能力和知识溢出的所有理论模型,同时也包括了Cohen和Levinthal在1989年的研究成果。基于此,本文得到了第三个研究假设:

假设3:企业的吸收能力调节着外部知识流入和创新绩效之间的关系。

假设4:企业的吸收能力完全调节着外部知识流入和创新绩效之间的关系。

尽管第三个假设表现出了吸收能力背后的基本观点,但是并不足够。对吸收能力而言,利用外部知识流入是必要的,我们需要通过假设4确定吸收能力的调节作用的强度。我们认为,与理论文献一致的是,吸收能力不仅具有调节作用,还具有完全的调节作用。

调节作用一般是通过简单的one-restriction测试,完全调节作用是用一个额外的零限制来验证外部知识流入和创新绩效之间的直接影响。在理论文献中,完全调节作用常常通过简单的评估是否所有的限制都具有单独的统计显著性来验证。如果限制未被拒绝,这将成为完全调节作用的证据。适当的统计检验将对所有限制做联合测试。

虽然调节作用更多地表现为统计测试,但却并非一定具有实在意义。我们不应该仅仅在统计测试意义上讨论调节作用,正如Little等(2007)所指出的,完全调节作用常常得不到统计验证[23]。因此,我们不仅需要考虑区分部分和完全调节作用的符号,还有其量级。

2 实证方法

2.1 样本和数据

我们利用重庆市文化科技产业创新联盟,在重庆市及与重庆文化科技产业发展相关的企业中开展了问卷调查,共发放550份问卷,回收472份问卷,其中,有效问卷431份。在这431份有效问卷中,来自于科技型企业的122份,此外的309份问卷来自于文化型企业。这431个样本企业,基本都属于中小型企业,即企业员工数小于50人[24],这一类型企业的一个共同特点在于其开展内部研发的资源较为有限[4]。431个样本的描述统计结果如表1和表2所示。

表1 样本统计描述

表2 不同类型企业的不同知识来源%

2.2 变量界定和测量

2.2.1 创新绩效

本文研究基于对创新的间接和主观测量。我们关注的是创新活动,而非创新的产出和结果,而企业的创新活动是难以预见的。创新绩效是与产品创新息息相关的。这是一个间接且主观的测量类型。因为我们依赖自我报告的输出,不排除破坏式创新。被调查者要求回答企业在过去两年里推出了什么程度的新产品或大幅改进产品(商品或服务)。他们可以从4个程度分级中做出选择(1=低程度;2=较低程度;3=较高程度;4=高程度)。

2.2.2 吸收能力

现在已有部分实证研究测量过吸收能力。比较典型的代理变量有如:R&D支出[25-27],R&D投入水平[28],持续的R&D行为[29],拥有R&D实验室[30]。也有部分研究以相关先验知识和个人技能作为吸收能力的代理变量。Cohen和Levinthal(1990)认为由于先前的经验和知识会促进新知识的应用,所以吸收能力具有路径依赖性[31]。知识的这种累积性常常与员工的受教育水平[32]或者企业内员工中科学家和工程师的比例[33]有关。

企业的吸收能力也依赖于组织刺激或组织知识转移的能力[34]。它已经表明企业的吸收能力取决于其激励和组织知识分享的专业知识。知识管理的作用之一是强化这些企业知识分享和运用的能力。Lane等(2006)认为,吸收能力依赖于组织分享知识和内部交流的能力,因此,也是企业知识管理活动的结果[35]。

现有研究表明,吸收能力的概念尚无普遍被接受测量方法。本文研究采取一种综合的方法,使吸收能力包括了R&D,教育和知识管理水平,甚至是学习方法。本文对吸收能力建立如下的4个测量变量。

(1)R&D活动(虚拟变量,如果等于1,则表明该企业在过去两年有R&D行为);

(2)受过高等教育的比例(员工中有大学学历的比例);

(3)学习活动:问卷中,企业被要求回答是怎样发展知识和能力的(分成4等,从1到4)。有3种不同的发展知识和能力的方法:干中学,企业内部培训和升级课程(高等教育级别)。本文建立这个基于学习取向的变量集。最低数为0,最大数为9,我们认为分数越高,表明企业有更多的选择来发展知识和能力,可以面向更对的学习。

(4)知识管理:问卷中,企业被要求回答他们是否将知识管理用在其技能发展中,本文运用虚拟变量来表示,1等于有,0等于没有。

上述4个指标构成了吸收能力的主要指标。这些代理变量具有两个主要优势,一是吸收能力的概念和测量的关键特性是R&D[14];二是本文的测量提供了对吸收能力具有操作性的、无偏估计的方法[36]。

2.2.3 外部知识流入

外部知识流入通过企业的8个不同来源的重要性。企业被要求回答哪些外部知识被用于产生新想法、新产品和新服务:外部知识来源可能是供应商、客户、竞争对手、研究机构、咨询公司、联盟合作伙伴、贸易组织和个人网络。指标是这8个来源的组合,以此来发展新思路、过程和产品。企业可以报告他们是否在本地、国内甚至国外使用这些资源。因此,我们让接近企业的不同来源的知识去分别调节遥远来源的知识。正如Boschma(2005)所强调的,地理接近可能与其他维度的接近高度相关[37]。地理临近性可能被解读为不同类型的近似指标。实际上,我们有3×8=24种可能来源。每种来源我们都编码为二进制变量,0表示给定的知识来源没用,1表示有用。然后,每个企业就具有了最低为0(没有任何知识来源被应用)或最大为24(所有的知识来源被应用)的值。

2.2.4 控制变量

本文包括了一个可能影响企业吸收能力和创新绩效的控制变量。根据Porter(1990)的观点,要求苛刻的客户对提供创新激励很重要[38]。假设国外客户与本地客户一样的苛刻,如果企业报告其国外市场销售情况,本文就增加一个二进制变量。对成长的希望总是会影响到企业的创新过程。Mosey等(2002)表明,具有积极扩张野心的企业才会不断引入新的产品[39]。因此,本文引入一个虚拟变量来区分有在国际市场成功野心的企业(编码为1)和没有的企业(编码为0)。小企业相比大企业,吸收能力可能较小,为了控制这个差异,我们增加员工数量作为控制变量。

许多研究表明,竞争者企业很容易产生更多的创新。其中,Acs和Audretsch(1988,1990)表明创新对于小型进入者企业而言很重要[40]。Hansen(1992)发现销售中新产品是数量和创新销售比例对美国企业而言,是与企业年龄相反的[41]。因此,我们运用一个控制变量(二进制变量,当值等于1时,表明企业最多成立两年)去控制企业年龄对产品创新的影响。

经验证据表明,极少有小企业使用真正的风险资本[42]。小企业自己也发现存在信贷约束[43],而主要依靠内部融资开展创新活动。为了控制这点,我们使用投资回报率。

最后,我们还要控制行业结构,引入一个二进制变量来区分服务型企业(编码为1)和制造型企业(编码为0)。

2.3 统计方法

本文使用结构方程模型(Structural equation model,SEM)中的路径分析法来验证研究假设。路径分析特别适合本研究,因为它很适合估计多个因果关系,一个或多个自变量与一个之间因变量,连续或离散[44]。本研究中的样本数量足够支撑得到有效的统计结论。我们还将缺乏R&D的文化型企业单独作为样本,与总体样本进行对比分析。

3 研究结论

首先看包括所有企业样本的整体的实证结果,然后看文化型企业的实证结果及与整体样本的差异。我们期望看到科技型企业和文化型企业创新过程中的知识流入产生的不同作用。这种作用的差别通过如图1所示的路径图及其中的研究假设来加以展示。

图1 理论模型

图2显示的是包括所有企业样本的整体的实证结果。从图2可以发现,假设1得到支持,这一结论验证了Kostopoulos等(2011)的结果[18]。所有企业为样本的估计结果与文化型企业为样本的估计结果都为0.318,这个结果表明外部知识流入对所有企业的吸收能力都具有刺激作用。

图2 所有样本企业计算所得的路径系数

第二个假设H2意味着吸收能力对创新绩效存在显著的正向影响。图2中的结果验证了假设H2。估计结果表明所有企业中吸收能力对创新绩效的影响作用为0.267,大于文化型企业的0.115,且统计显著水平为5%,这一结论也与Kostopoulos等(2011)的结果[18]类似。

研究假设H3意味着吸收能力调节着外部知识流入和创新绩效之间的关系。H3表明间接或调节作用是显著正向的。此外,如果知识流入对创新绩效的直接作用为0,则存在一个完全的调节作用,即外部知识流入通过吸收能力,促进了创新绩效,即研究假设H4。我们以全部企业为样本的实证结果验证了假设3,但并未支持假设4。间接作用力为0.085,且显著。知识流入对创新绩效的直接作用力为0.116,但仅在5%的水平上显著。这表明调节作用相比于直接作用要更强。

我们再次与Kostopoulos等(2011)的结果[18]做对比,他们认为其结果支持完全的调节作用,且系数为0.042,并在至少5%的水平而非1%的水平上显著,而直接作用不显著。然而,究竟是局部的还是完全的调节作用不应该单看统计检测[23],当不了解直接作用和更多详细的情况下是难以评估Kostopoulos等(2011)[18]中的这种完全调节作用。

图3显示了文化型企业样本的路径系数计算结果。结果显示,对于文化型企业而言,这种调节作用显得比全部企业的更为微弱,仅为0.036,且仅在5%的水平上显著,不及直接效应的0.1%显著水平。对比文化型企业里的调节效应和直接效应可以发现,直接效应是调节效应的5倍还多,而这种差别在全部企业中会小很多。因此,文化型企业与全部企业中的调节效应是存在显著差异的。尽管从研究假设角度来看,局部的和非完全的调节效应在全部企业和文化型企业中都得到验证。从评估系数可以看出,吸收能力作为一个调节变量,在全部企业样本中比在文化型企业样本中表现得更为重要,更接近于完全调节效应。

图3 文化型企业计算所得的路径系数

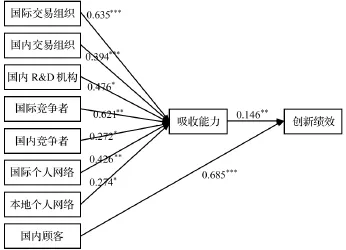

为了进一步理解文化型企业的情况,我们将知识流入来源进一步剖析成为了知识来源和知识地点。为此,我们得到图4所示的结果。

图4 不同知识流入来源的路径分析结果

(1)来自于国际和国内竞争者的知识流入对吸收能力具有正向影响,这表明竞争者是重要的信息来源,这与Cohen和Levinthal(1990)的结论[31]相一致。竞争者溢出越多,企业越有动力去投入、培育自身的吸收能力,一旦刺激足够大,溢出是可以促进吸收能力的[12]。

(2)来自国际和国内交易组织的知识流入对吸收能力存在正向影响,这与Lowik等(2012)的结论[45]相一致。Lowik等(2012)发现贸易组织中会员制给与成员从事非交易的机会,此亦可提升其吸收能力[45]。Som(2012)也认为贸易展览会给予了文化型企业以较低成本获得新知识的途径[10]。与Bowman和Hurry(1993)类似[46],本研究结果表明参与国内和国际的交易网络对吸收能力是具有百利的。企业常常参与到这种合作中以便获取关于市场或技术的额外知识,他们之间可以分享经验,寻找新的产品工艺和新市场。这些结果表明文化型企业很大程度上依赖于网络获取额外知识。

(3)除开上述那些企业之间的网络外,个人网络也对吸收能力存在正向影响。就像Bell(2005)所言[47],我们发现对于文化型企业而言,这些网络都是重要的信息来源,来自国际和本地个人网络的知识流入均对吸收能力有正向影响。

(4)本文研究结果反映出了临近性问题。前面结果表明贸易组织、竞争者和个人网络都对吸收能力有影响,其中,本地或国内的影响不及国际的大(当结果都统计显著时),这一结论与Bathelt等(2004)一致[48],表明国际交互比本地的交互更昂贵,这即是所谓的全球渠道交互。根据其说法,渠道两端的合作伙伴存在有意识的努力。与更昂贵的成本相比,意味着来自国际交互的个人回报会更高。

(5)我们发现文化型企业将国内R&D组织的知识流入作为其重要的信息来源。这些流动对吸收能力具有正向影响。我们的结果也表明与国内R&D组织的合作会在文化型企业中产生学习,企业员工和R&D组织的交互也会提升文化型企业中竞争的普遍水平。

根据Cohen和Levinthal(1990)[31],Zahra和George(2002)[14]的观点,企业一旦意识到知识的价值,并消化和利用这些知识,它就会从新的外部知识中获取创新收益。但是哪种知识流入会使吸收能力转变成高创新绩效呢?换言之,哪种知识流入是吸收能力来调节的呢?与Kostopoulos等(2011)的观点[18]相反,Kostopoulos等(2011)认为外部知识流入会只能通过吸收能力,促进创新绩效[18],我们的结果证明这只是部分情况,而非全部。

(1)来自国内和国际贸易组织的知识流入局部地被吸收能力调节,因此,对创新绩效具有显著的正向间接影响(0.635×0.146=0.093,p=0.028<0.05;0.394×0.146=0.058,p=0.047<0.05)。这表明,除了这些网络,他们还给予企业新思想以创新产品。

(2)来自国际个人网络的知识流入对产品创新存在限制的间接影响(0.426×0.146=0.062,p=0.044<0.05)。正如Uzzi(1996)所言[49],对国际网络的管理似乎可以提高企业的创新性,这表明个人的友情和联系网络为文化型企业的创新提供了重要的信息来源。

顾客间的交互是创新的决定性前提。我们的研究表明来自顾客的知识流入对创新绩效存在直接的正向影响,而没有间接影响。他们不受吸收能力的调节。对此结果的一个可能的解释是我们在吸收能力中没有包含对企业销售人员的测量。Cohen和Levinthal(1990)[31]表明组织的吸收能力是依赖其守门人,当涉及到客户知识时,它往往代表与外部利益相关者和客户知识拥有者的销售人员,他们是影响着知识获取的资产。

尽管我们发现与R&D机构的合作可以刺激吸收能力,但知识流入从这些R&D机构似乎对创新绩效没有影响。可能的解释是文化型企业中缺乏研究者。企业中的研究者提供了参加与R&D机构发生知识交互的主要渠道,这需要所谓的技术守护者[50],例如技术专家、科学家和工程师。

4 研究结论及解释

本文通过4个重要研究假设的验证,对比了未从事研发的企业与总体企业之间,吸收能力对外部互补知识流入和创新绩效之间关系的调节效应。知识流入对吸收能力存在正向作用(H1),吸收能力又对创新绩效存在正向作用(H2),知识流入和创新绩效之间的关系是通过吸收能力加以调节(H3),且这种调节作用是完全调节(H4)。基于问卷调查,利用综合的测量量表测量知识流入和吸收能力,我们验证了前三个假设,并推导出当对全部企业样本进行路径分析可以得到局部调节的结论。这个研究结果与现有理论文献中吸收能力是促进知识转移,提升创新绩效的重要条件的观点相一致[12]。同时也与利用其他数据,类似方法得到的实证结果相一致[31]。

结果显示,吸收能力对于任何外部知识的使用都是充分必要条件,即所谓的完全调节作用的观点在本文样本中未获支持。然而,尽管只是局部地或完全地调节作用,但仍需要重视吸收能力的作用Little等(2007)[23]。他们的目的是获取和协调调节作用的规模或重要性,但却多从传统的统计意义上去定义。因此,分别针对总体样本和其中的文化型企业样本,去探讨吸收能力的调节作用的差别是更有意思的探索。

建立在总体样本上的假设H1和H2对文化型企业也成立。同时,假设H3成立,而假设H4不成立。以所有企业为样本和只以文化型企业为样本的实证结果的最有意思的差异体现在系数的大小而非正负[23]。对于所有企业样本,吸收能力的调节作用体现得比文化型企业样本要强,更接近于完全调节作用。对于文化型企业样本,直接效应体现更强,而调节作用则要微弱得多。

这一差异性结果使得我们需要思考我们所界定的吸收能力是否足够全面地代表有文化型企业参与的交换关系中的知识类型。我们已经从4个维度构建了吸收能力:R&D、教育水平、企业内部学习与知识管理实践。由于我们来自文化型企业的研究结果并未能支持文献中所提出的吸收能力是将知识转化成创新绩效的必须条件的观点,所有有理由相信吸收能力的测量中还需要包括更多的变量,例如代表经验和隐形知识的变量[34]。Vinding(2006)认为吸收能力应该通过经验的积累来加以发展,而企业经验这种来自干中学的特殊知识是可以通过员工的工作经验来测量的[51]。其他学者在吸收能力的测量中还提出了补偿行为和组织结构[52]。Lewin等(2011)发现也可以将特别的组织程序和过程增加到吸收能力中去[53]。当然,囿于数据局限,我们不可能把吸收能力的这些所有的测量都放入到我们对吸收能力的界定中区。

进一步,我们通过特殊主体的关系代表来测量知识流入。根据Cohen和Levinthal(1990)的观点[31],组织的吸收能力是依赖于拥有知识客户的守门员。我们的研究中缺乏不同类型的知识客户的守门员信息。尽管我们测量吸收能力的方法与近期的几个研究成果相类似,对多维测量方法的系统发展和更广泛的验证可能在不同的研究中使用过,是可取的。这方面的研究工作已经能够开始[54],但是目前还没有关于文化型企业的成果。

我们的疑惑源自与R&D机构合作并未对创新绩效产生的经济视角。但是研究结果表明与国内R&D机构的合作会增加文化型企业的吸收能力,这表明企业与R&D机构,例如大学、研究所和咨询公司的交互能够通过教学、技能培训等多种方式发生。尽管从R&D的知识流入对吸收能力为产生调节作用,但是来自R&D机构的知识可以帮助企业以更快的步伐提升绩效或保持未来创新的选择权[55]。我们也可以从组织理论激发创意(Idea):通过合作报告来尝试获得环境合理性。隐藏在合作背后的策略是确保本地环境的支持。这种观点被Meyer和Rowan(1977)进一步深化,他们认为正式的规范的组织结构适应的规范和机制形成了环境[56],但这可能是低效的目标实现,而是鼓励组织的合法性。这样的修改被认为是作为深化组织规则,体现环境的组织制度深化,因此,组织与这些神话的合作实现了合法性。

5 结束语

我们的研究显示,提升企业创新绩效的外部知识流入存在多个来源,如客户、贸易组织和个人网络。结果表明文化型企业创新绩效的最重要的关系是与客户的关系。这个影响是直接的,不用通过吸收能力。因此,McDonald公司的创始人Ray Kroc在小企业创新时所指出的,“照顾好顾客,不用管生意,它会照顾好自己的”。我们还发现,对许多周边地区的文化型企业而言,参与到特定的业务网络、与研发机构合作、个人网络以及与竞争对手的合作可以提供构建吸收能力的特别重要的知识,加入到网络中远比独自创新要更好一些。不过,许多企业并未意识到非本地的机会,或者是太过于内向,难以寻找更远距离的知识[57]。因此,公共政策在潜在的信息壁垒、鼓励建立非局部关系方面扮演重要角色。

我们的研究结果表明,企业可以通过良好的管理其组织和个人网络来提升其创新绩效。我们发现个人网络和贸易组织会员增强了吸收能力与创新绩效。虽然我们未能知晓谁履行了知识从贸易组织和个人网络中知识流入的守门员的职责,但推断应该是负有管理职责的人。这引发了对企业使用关系的管理能力的关注。Freeman等(2010)认为,有能力建立企业内部好伙伴关系的人,将会建立一个高度信任的交流关系,这种关系有利于隐形知识与复杂知识的转化和利用[58]。我们从组织能力角度测量了吸收能力。我们的发现也是丰富的,包括管理者在研究企业中开放式创新实践的关系能力、管理者常常扮演的守门员和边界管理人员。管理者往往能够更好地识别外部知识,其原因在于他们是处于外部环境和内部环境的结口的地方[31]。

最后,在未来研究中,与非研发创新者吸收能力最相关的一个问题是非研发创新者吸收能力的测量应该更加更系统的开发和验证。这也将是一项艰巨的任务,但我们相信这个方面的进步是非常必要的。令人鼓舞的是,Oslo手册正在逐步调整,以便有更全面的观点来研究创新过程,而这可以促进来自新一轮数据的研究工作更加可行。

[1]余菲菲,张颖,李宗泽.文化与技术融合视角下科技型中小企业开发性向探索性创新转型路径研究[J].中国科技论坛,2012,(9):89-94.

[2]余菲菲,黄永春,张颖.“文化-技术”融合视角下科技型中小企业创新转型“三维动态”对策研究[J].科技进步与对策,2012,29(20):94-98.

[3]Ortega-Argilés R.,Vivarelli M.,Voigt P.R&D in SMEs:A paradox[J].Small Business Economics,2009,33(1):3-11.

[4]Rammer C.,Spielkamp A.,Czarnitzki D.Innovation success of non-R&D performers:Substituting technology by management in small firms[J].Small Business Economics,2009,33(1):35-58.

[5]Dahlander L.,Gann D.M..How open is innovation[J].Research Policy,2010,39(6):699-709.

[6]Spithoven A.,Vanhaverbeke W.,Roijakkers N.Open innovation practices in SMEs and large enterprises[J].Small Business Economics,2013,41(3):537-562.

[7]Chesbrough H.W..Open Innovation.The new imperative for creating and profiting from technology[M].Cambridge Mass:Harvard Business School Press,2003.

[8]Barge-Gil A.,Nieto M.J.,Santamaría L.Hidden innovators:The role of non-R&D activities[J].Technology Analysis and Strategic Management,2011,23(4):415-432.

[9]Hervas-Oliver J.L.,Albors-Garrigos J.,Baixauli J.J..Beyond R&D activities:The determinants of firms'absorptive capacity explaining the access to scientific institutes in low-medium-tech contexts[J].Economics of Innovation and New Technology,2012,21(1):55-81.

[10]Som O.Innovation without R&D:Heterogenous innovation patterns of non-R&D-performing firms in the German manufacturing industry.Wiesbaden:Springer Gabler,2012.

[11]Cassiman B.,Veugelers R.In search of complementarity in the innovation strategy:Internal R&D and external knowledge acquisition[J].Manage Science,2006,52(1):68-82.

[12]Cohen W.,Levinthal D.Innovation and learning:The two faces of R&D[J].The Economic Journal,1989,99(397):569-596.

[13]Zahra S.A.,George G.Absorptive capacity:A review and reconceptualization,and extension[J].Academy of Management Review,2002,27(2):185-203.

[14]Cohen W.,Levinthal D.Fortune favors the prepared firm[J].Management Science,1994,40(2):227-251.

[15]Muscio A.The impact of absorptive capacity on SMEs'collaboration[J].Economics of Innovation and New Technology,2007,16(8):653-668.

[16]Audretsch D.B..The entrepreneurial society[J].Journal of Technology Transfer,2009,34(1):245-254.

[17]Arundel A.,Bordoy C.,Kanerva M.Neglected innovators:How do innovative firms that do not perform R&D innovate?Results of an analysis of the innobarometer 2007 survey no.215.INNO-Metrics Thematic Paper,TheHague,2008.

[18]Kostopoulos K.,Papalexandris A.,Papachroni M.Absorptive capacity,innovation,and financial performance[J].Journal of Business Research,2011,64(12):1335-1343.

[19]Teece D.J..Profiting from technological innovation:Implications for integration,collaboration,licensing and public policy[J].Research Policy,1986,15(6):285-305.

[20]Tsai W.Knowledge transfer in inter-organizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):379-387.

[21]Hagadon A.,Sutton R.I..Technology brokering and innovation in a product development firm[J].Administrative Science Quartely,1997,42(4):716-749.

[22]Todorova G.,Durisin B.Absorptive capacity:Valuing a reconcep-tualization[J].Academy of Management Review,2007,31(3):774-786.

[23]Little T.D.,Bovaird J.A.,Card N.A.(Eds.).Modeling contextual effects in longitudinal studies.LEA:Mahwah N.J.,2007.

[24]Bianchi M.,Campodall'Orto S.,Frattini F.Enabling open innovation in small and medium-sized enterprises:How to find alternative applications for your technologies[J].R&D Management,2010,40(4):414-431.

[25]Cantner U.,Pyka A.Technological evolution:An analysis within the knowledge-based approach[J].Structural Change and Economic Dynamics,1998,9(1):85-107.

[26]Rocha F.Inter-firm technology cooperation:Effects of absorptive capacity,firm-size and specialization[J].Economics of Innovation and New Technology,1999,8(3):253-271.

[27]Stock G.N.,Greis N.P.,Fischer,W.A..Absorptive capacity and new product development[J].Journal of High Technology Management Research,2001,12(1):77-91.

[28]Leahy D.,Neary J.P..Absorptive capacity,R&D spillovers,and public policy[J].International Journal of Industrial Organization,2007,25(5):1089-1108.

[29]Chun H.,Mun S.B..Determinants of R&D cooperation in small and medium-sized enterprises[J].Small Business Economics,2012,39(2):419-436.

[30]Becker W.,Peters J.Technological opportunities,absorptive capacities,and innovation[M].In:Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe der Universität Augsburg No.195,2000.

[31]Cohen W.,Levinthal D.Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):123-133.

[32]Spanos Y.E.,Voudouris E.Antecedents and trajectories of AMT adoption:The case of greek manufacturing SMEs[J].Research Policy,2009,38(1):144-155.

[33]Rothwell R.,Dodgson M.External linkages and innovation in small and medium-sized enterprises[J].R&D Management,1991,21(2):125-137.

[34]Schmidt T.Absorptive capacity-one size fits all?A firm-level analysis of absorptive capacity for different kinds of knowledge[J].Managerial and Decision Economics,2010,31(1):1-18.

[35]Lane P.,Koka B.,Pathak S.The reification of absorptive capacity:A critical review and rejuvenation of the construct[J].Academy of Management Review,2006,31(4):863-883.

[36]Zahra S.A.,Hayton J.C..The effect of international venturing on firm performance:The moderating influence of absorptive capacity[J].Journal of Business Venturing,2008,23(2):195-220.

[37]Boschma R.Proximity and innovation:A critical assessment[J].Regional Studies,2005,39(1):61-74.

[38]Porter M.E..The competitive advantage of nations.New York:Free Press,1990.

[39]Mosey S.,Clare J.N.,Woodcock D.J..Innovation decision making in British manufacturing SMEs[J].Integrated Manufacturing Systems,2002,13(3):176-183.

[40]Acs Z.J.,Audretsch D.B..Innovation in large and small firms[J].American Economic Review,1987,23(1):678-690.

[41]Hansen J.A..Innovation,firm size and firm age[J].Small Business Economics,1992,14(1):37-44.

[42]Giudici G.,Paleari S.The provision of finance to innovation:A survey conducted among Italian technology based small firms[J].Small Business Economics,2000,14(1):37-53.

[43]Freel M.S..Are small innovators credit rationed[J].Small Business Economics,2007,28(1):23-35.

[44]Kline R.B..Principles and practice of structural equation modeling.New York:The Guilford Press,2005.

[45]Lowik S.,van Rossum D.,Kraaijenbrink J.Strong ties as sources of new knowledge:How small firms innovate through bridging capabilities[J].Journal of Small Business Management,2012,50(2):239-256.

[46]Bowman E.H.,Hurry D.Strategy through the option lens:An integrated view of resource investments and the incremental-choice process[J].The Academy of Management Review,1993,18(4):760-782.

[47]Bell G.G..Clusters,networks and firm innovativeness[J].Strategic Management Journal,2005,26(3):287-295.

[48]Bathelt H.,Malmberg A.,Maskell P.Clusters and knowledge:Local buzz,global pipelines and the process of knowledge creation[J].Progress in Human Geography,2004,28(1):31-56.

[49]Uzzi B.The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations:The network effect[J].American Sociological Review,1996,61(4):674-698.

[50]Allen T.Organizational structure,information technology and R&D productivity[J].IEEE Transactions on Engineering Management,1986,33(4):212-217.

[51]Vinding A.L..Absorptive capacity and innovative performance:A human capital approach[J].Economics of Innovation and New Technology,2006,15(4):507-517.

[52]Lane P.J.,Lubatkin M.Relative absorptive capacity and inter-organizational learning[J].Strategic Management Journal,1998,19(1):461-477.

[53]Lewin A.Y.,Massini S.,Peeters C.Micro-foundations of internal and external practiced routines of absorptive capacity[J].Organization Science,2011,22(1):81-98.

[54]Flatten T.C.,Engelen A.,Zahra,S.A..A measure of absorptive capacity:Scale development and validation[J].European Management Journal,2011,29(2):98-116.

[55]Vanhaverbeke W.,Van de Vrande V.,Chesbrough H.Understanding the advantages of open innovation practices in corporate venturing in terms of real options[J].Creativity and Innovation Management,2008,17(4):251-258.

[56]Meyer J.W.,Rowan B.Institutionalized organizations:Formal structures as myth and ceremony[J].The American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[57]Mikko Moilanen,Stein Ostbye,Kristin Woll.Non-R&D SMEs:External knowledge,absorptive capacity and product innovation[J].Small Business Economics,2014,1(1):1-16.

[58]Freeman S.,Hutchings K.,Lazaris M.A model of rapid knowledge development:The smaller born global firm[J].International Business Review,2010,19(1):70-84.

(本文责任编辑:孙国雷)

External Knowledge,Absorptive Capability and Innovation Performance——Based on the Perspective of Cultural Science and Technology Integration

Fan Qunlin

(School of Management,Chongqing University of Technology,Chongqing 400054,China)

Based on the survey of Chongqing Culture and S&T Innovation Alliance,the paper conducted an empirical research on relationship of external knowledge,absorptive capability and innovation performance in the process of cultural and S&T integration.The result showed that:absorptive capability play an important intermediary role in the process of external knowledge inflow and innovation performance enhance,but not absolute just culture enterprise only.For the culture enterprises,external knowledge exist a significant direct impact on innovation performance,while the mediation of absorptive capacity is very weak.The measurement of absorptive capability need deepen in the future research,in order to promote the importance in the enterprise which lack of in-house R&D.

Non-R&D innovator;external knowledge;absorptive capability;innovation performance;cultural and S&T integration

10.3969/j.issn.1008-0821.2016.02.003

F270

A

1008-0821(2016)02-0012-08

2015-11-13

教育部人文社会科学项目(项目编号:14YJC630032);重庆市教委科学技术研究项目(项目编号:KJ1400913);重庆市基础与前沿项目(项目编号:cstc2013jcyjA90022)。

范群林(1984-),男,副教授,博士后,研究方向:创新管理。