犬儒理性的艺术(中)[1]

2016-02-14哈尔福斯特HalFoster杨娟娟

[美] 哈尔·福斯特 (Hal Foster)著 杨娟娟 译

犬儒理性的艺术(中)[1]

[美] 哈尔·福斯特 (Hal Foster)著 杨娟娟 译

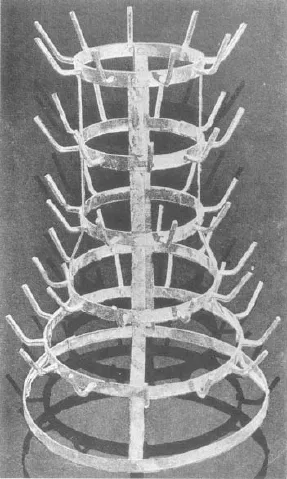

马塞尔·杜尚 《晾瓶架》(Bottle Dryer) 1914(已遗失)

(接上期)

商品雕塑

与仿真画一起出现的还有一种雕塑,来自杰夫·昆斯(Jeff Koons) 和海姆·斯坦巴克(Haim Steinbach)等艺术家。这种商品雕塑也是由挪用艺术发展而来,而且它也预设了一段讽刺的距离,以隔开它自身的传统——在此是现成品。正如仿真画常常将抽象画看成是一种现成品,商品雕塑也常常将现成品看成是一种抽象。还有,正如仿真画倾向于将艺术还原为设计和庸俗艺术,商品雕塑是倾向于以设计和庸俗艺术来代替艺术。在这个意义上,这两类活动是互补的,而且两组艺术家都欣然将这些还原和颠覆当作某种战略手段,以对付艺术在表面上的终局(endgame)。终局,不是终结,区别在于:前者是对种种惯例的后历史性的调用(这些惯例的价值是被当作已经给定或固定的),后者是对种种实践的历史性的转变(这些实践的价值是经过了阐释或质疑的)[2]。不像大部分现代主义艺术的启示那样(至少在志向方面),这个终局,使得传统范畴更为稳定,艺术话语更与世隔绝了。这里面没有什么乌托邦思想;正相反,超验艺术的不可能性,向着社会越界的不可能性,似乎是这场演示的一部分。简言之,这个终局对于艺术世界意味着“生意如常进行”,有增无减;它主要就是一桩让仿真画和商品雕塑登上媒体的生意。

另一个意义需要将仿真画和商品雕塑放在一起看。就像波普和极简主义一样,它们的出现是对于同一个时刻的两种不同回应,那是在高级艺术和商品文化的辩证法中的某个较晚的时刻,从这一辩证中产生的批判性已经是强弩之末了。无论是将高级艺术和商品文化看成是截然对立的[如年轻的格林伯格在《前卫与庸俗》(1939年)中的观点],还是辩证地相关联的[“一个完整的自由被撕成的两半,无论如何都无法合到一起。”年轻的泰奥多·阿多诺(Theodor Adorno)在1936 年说],这两者的关系在极简主义和波普的时代几乎要内爆了。[3]极简主义和波普作品常常采用类似于产品的系列化模式,以艺术在史上从未有过的方式,将它们与我们这个由商品与图像组成的体系化的世界联系起来。这种产品的系列化模式引出了一种不同的消费形式,其消费对象不是商品的用途或是图像的意义,而是它作为一个符号与其他符号的差异;而我们所崇拜的正是这种差异:“物品的种种人工的、差异性的,被符码化、体系化了的特点。”[4]有了极简主义和波普,这种消费形式也影响了艺术;它成为我们解读两者构图的关键。一旦系列化生产和差异化消费像这样穿透了艺术,艺术的高级与低级形式之间的区分也就模糊了,再也不能以图像的借用或是主题的分享来加以解释。这种模糊化在极简主义和波普中还能看得出来,到商品雕塑中就几乎一片混沌了。正如仿真画似乎合并了再现和抽象,商品雕塑似乎是有计划地瓦解了高级艺术和商品文化。但是,这种高级——低级的辩证法是瓦解了呢,还是仅仅在一种商品符号的新的政治经济之中发生了转换?之前我还提出过,仿真画可能在这种新的经济中将我们对于能指的拜物教给征候化(symptomatize)了;而商品雕塑可能是将这种拜物教给主题化了。这两者便一起组成了关于这种经济的一种虚拟(virtual)的美学。

让我勾勒一下现成品的重重伪装的历史,来阐明这个发展过程,因为这种艺术手段已经最有效地帮我们澄清了艺术和商品之间的紧张关系。杜尚在1914年将一件产品展示为一件艺术作品:一个晾瓶架。这个物品即刻提出了美学价值的问题,关于什么能算得上是艺术的问题;它还暗示,在资产阶级的语境中,这种价值取决于其对象的自主,也就是取决于它从世界中的抽离。不过,现在回顾起来,这个物品也提出了关于价值的两个彼此矛盾的解读:一方面,艺术作品也能作为一件商品,由其交换价值而定义(或者如瓦尔特·本雅明的说法,展览价值);而另一方面,艺术作品还可能作为(例如)一个瓶架,由其使用价值而定义[5]。不同价值之间的这种矛盾,正是现成品装置会造成的批评的两面性之中的关键。

在20世纪60年代,在这极简主义和波普的门槛上,当贾斯帕·约翰斯在一个基座上铸造出青铜的百龄坛啤酒罐时,这种批评的两面性究竟是怎么回事呢?在此,成问题的不是美学价值,也不是美学价值与交换/展览价值的关系;这个物品的艺术身份,不仅是由于展览方式,也是由于其青铜质地来保证的。关于使用价值的问题就此被撤销了;事实上它是被美学价值所撤销的,这一点是确定无疑的,就好像啤酒罐的功能无疑是被其青铜质地所废除的一样。然而,消费的问题同时也出现了,商品雕塑似乎是在以两种方式诠释这个问题。首先,啤酒罐暗示了消费和艺术欣赏之间的一种关系:两者都涉及那些可供消费的产品抑或符号(“百龄坛”、“约翰斯”)。它们也进一步暗示了消费和艺术收藏之间的一种关系。当然,这是一种不同的消费,作为投资的消费;但是它也无法与美学价值分开,因为在某种程度上,正是这种投资授予了物品以美学价值,正如它授予其收藏者以限制奢侈(sumptuary)的价值(也就是声望) 一样。

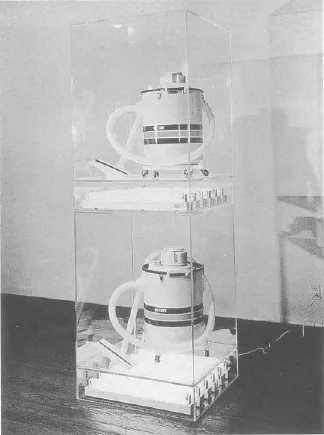

接下来我们考虑一下商品雕塑的两个著名的例子:《新谢尔顿干湿双重脱水机》(New Shelton Wet/Dry Double Decker,1981年),由杰夫·昆斯在树脂玻璃柜里展示的上下两个吸尘器,沐浴在荧光灯下,模仿着文物的展出;另一个是《相关而不同》(Related and diferent,1985年),由海姆·斯坦巴克将一双耐克乔丹鞋摆放在一个胶木架子上,在5个粗劣塑料制的圣杯样式的金色高脚杯旁边。这里几乎一目了然的是,艺术品的鉴赏家被定位成了对商品符号的拜物主义者(fetishist)。艺术和商品结为了一体;它们被呈现为用以交换的符号,以供如此的欣赏——消费。那么,这些现成品能怎样联系到杜尚与约翰斯之间的链接呢?

杰夫·昆斯 《新谢尔顿干湿双重脱水机》(New Shelton Wet Dry Double Decker) 1981年

如前所述,杜尚大多数的现成品无论多么无政府主义,都是以具备使用价值的物品代替具有审美抑或交换/展览价值的物品:一个瓶架放在原本是一尊雕塑的位子上;或者反过来,一幅“伦勃朗被用作一块熨衣板”[6]。而昆斯和斯坦巴克大部分的现成品却做了相反的事情:他们将交换/展览的物品展示在艺术的场所,都是以一种废除了其用途的形式。当然,人们还是可以使用吸尘器和篮球鞋的,但关键是其展示方式:昆斯所用的柜子、斯坦巴克所用的架子,这些物品的陈列方式,它们作为一个整体的展览效果(这种展览效果收回了那种装置艺术原本可能具备的任何一种批判价值)。这样,昆斯和斯坦巴克就好像约翰斯一样,在使用价值方面颠倒了杜尚的做法。但是他们沿着以上所追踪的鉴赏与收藏的线索,探索了消费的意义,这一点又胜过了约翰斯。总的来说,他们宣布所有这些价值——审美、使用和交换/展览——现在都纳入了符号的交换价值。换句话说,他们提出,我们所渴求并消费的与其说是吸尘器,倒不如说是谢尔顿品牌;与其说是篮球鞋,倒不如说是乔丹。而这种对于符号的热情,这种对于能指的拜物癖,也主导着我们对于艺术作品的接受过程:我们所渴求并消费的与其说是艺术作品本身,不如说是昆斯、是斯坦巴克。也许这些品牌的确是尊贵的,但是在某种程度上也是因为他们更昂贵。这样我们就来到了符号交换价值的另一个维度——限制奢侈,因为如前所说,正是超额的开支,才确保了这些物品尊贵的地位。

昆斯和斯坦巴克的作品强调了艺术中的这种限制奢侈的运作方式,即便他们自己也是由这种运作而闻名于世的。当这些艺术家在市场上的身价升高时,他们所配置的商品也一样。昆斯定制了一些既精致又俗套的工艺品(例如不锈钢火车模型式的威士忌过酒器、娱乐明星的瓷像),而斯坦巴克采购了些既夸张又粗俗的民俗工艺品(例如家具式的异国动物战利品)。他们以这种方式凸显了那些令人梦寐以求的艺术作品和奢侈商品所共有的一种特性,它们都是欲望的对象,也是等级(浮华、特权、权力)的载体。的确,昆斯和斯坦巴克永远以奇特的产品和陈列方式挑战这一特性的极限。这样他们就模仿并嘲笑了消费主义的炫财节,那种炫财节在20世纪80年代中期曾是“里根经济学”的精英们最头疼的事,即便他们也参与了这段金钱的挥霍。

如果说昆斯和斯坦巴克是以相似的方式探索了商品符号的社会维度,那么他们是从不同的角度接近了其结构维度(也就是“物品的种种人工的、差异性的,被符码化、体系化了的特点”)。吸引昆斯的是商品符号的人工或拜物教的特征,吸引斯坦巴克的则是其差异性或编码化的特征。从悬浮在水缸内的篮球,到个人推销式的广告宣传画,昆斯固守着完美的物品和有光晕(aura)的图像。虽然他用传统美学的种种神秘概念来遮掩这种迷恋,但是这里所体现的完美,是商品拜物教式的完美,这里的光晕,是魅力十足的明星的光晕。实际上,昆斯所做的正是本雅明很久以前所预言的:文化需要以商品和明星的“虚假魅力”来补偿艺术中已然消失的光晕。[7]当然,这方面的先行者是沃霍尔。“最近有些公司有兴趣买我的‘光晕’”,他在《安迪·沃霍尔的哲学》(The Philosophy of Andy Warhol,1975年)一书中写道,“他们不想要我的产品。他们一直说,‘我们想要你的光晕’。我从来搞不明白他们到底要什么。”[8]很明显沃霍尔在这里太谦虚了,他很明白那是什么。但是要一直等到昆斯,这种从产品到光晕的转变才成了其毕生之作的主题,甚至一项事业的运作方式。在某种意义上,这类从股票经纪人变成的艺术家,让炒作(hype)成了在发达资本主义社会中的光晕的替代品。

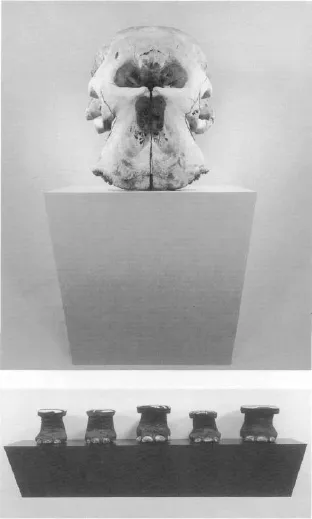

如果说昆斯是以完美物品来展现商品拜物教,斯坦巴克则是以差异化的符号来展现它。在对于形式与颜色的一种聪明的并置当中,他的物品恰恰是“相关而不相同的”,作为商品是相关的,作为符号是不同的。前面说过,正是这种有差异的联系,是我们所解读、消费、崇拜的,而斯坦巴克令我们认识到了这一点。实际上,他给我们的这些细小的片段都属于一个巨大的难题:一个建立在公平原则之上的经济体系——这个体系不再铲除差异,而是在一种符号交换的微积分中给差异重新编码,充分地开拓和发挥差异。在艺术作品的层面,这一体系表现为设计,而在斯坦巴克的作品里,它的代码似乎是完整的。这是说,它似乎包含了所有你想得到的东西,无论多么古怪;也包含了所有你想得到的布置方式,无论多么荒诞。它也彻底盖过了那些在功能与功能失调之间、理性与非理性之间的种种古老对立[9]。

海姆·斯坦巴克 《无题》(Untitled) 1988年 大象头骨和一些脚凳

如果说资本主义的交换是以等价为基础的,那么有两种主要手段可以象征性地挑战它。第一种手段指的是以另一种原则为基础的交换秩序,即礼物交换的复杂情绪,而非商品交换的等价性。这种礼尚往来的礼物社会的景象,早已迷住了那些研究商品社会的人类学批评家——从马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)和乔治·巴塔耶(Georges Batailles),到情境主义者(situationists)和鲍德里亚。但是他们都认为,如果这另一种秩序会缠上我们自己的秩序,它也是以一种无法捉摸的方式,要以一种抵制的姿态来唤出它,最多不过是场浪漫的空想。第二个策略,则是从内部挑战我们的等价型经济,通过对这种经济的商品符号的重新编码。这个策略的一方面,对于大众文化符号的挪用,非常明显地体现在了亚文化风格中,那里早就在摆弄各种既定的阶级、种族和性别的符号了。这类大杂烩拼凑的实践也出现在了挪用艺术中,以别种方式重新安置了这些符号,并且常常体现为它们和高级艺术符号之间的冲突。显然,这种策略的另一方面,对于系列化商品的挪用,在昆斯、斯坦巴克及其他人的作品中都有所运用——然而是为了什么目的呢?

艾伦·麦考伦 《完美载体》(Perfect Vehicles) 1986年

有时候在商品雕塑中的挪用的确是挑衅似的陌生化了物品。这样的例子有昆斯的被浸没的篮球、乔尔·奥特森(Joel Oterson)的附拾物图腾柱(totem poles)、乔恩·凯斯勒(Jon Kessler)的机械电子装置,还有贾斯汀·拉达(Justen Ladda)对老大师的重构[例如用汰渍洗衣粉盒子堆起来的模仿丢勒(Dürer)的《祈祷的手》(Praying Hands)]。这类作品对商品的陌生化,都唤起了对超现实主义的物品——如果不是部落礼物——的复杂情绪。然而在其他时候,商品雕塑的挪用丝毫也没有陌生化其中的物品。相反,他们不是利用商品的等价性,就是开发其拜物教的魅力。第一种倾向在斯坦巴克的作品中非常突出,艺术对象直接体现为一件商品——似乎既是针对消费的一种同归于尽式的攻击,同时也是一种喜极相拥。而第二种倾向在昆斯的作品中很突出,艺术所失去的光晕被换成了商品的虚假光晕——这是矛盾的一步,因为商品首先摧毁了艺术的光晕;也是有问题的一步,因为它将现成品从一个能将艺术去神秘化的手法,转变成了将艺术神秘化的手法。那么在这两种倾向中,追随杜尚的那种现成品都被颠覆了,而且商品显而易见地取代了“观看的寓言方式”[10]。

尽管有斯坦巴克和昆斯分别做出的关于紧急性和严肃性的声明,商品雕塑实际上意味着一种自鸣得意的失败主义:对于在商品符号的政治经济之中的物品,除了自毁似的拥抱和讽刺性的替代,再没有别的选择了。不过,这几年有些艺术家揭穿了这种假定的宿命论。艾伦·麦考伦展示了对艺术同样的定位,欲望的对象和地位的载体——只是他扣留了这载体所承载的货物,可以这么说。虽然他的《替代品》(Surrogates)和《完美载体》(Perfect Vehicles)也分别表现了绘画和雕塑的符号,它们却将这一惯例主义转变成了批评游戏的对象;它们以机智的讽刺而非犬儒的狡黠,建构了符号交换价值的体系。为了这个目标,它们所聚焦的不是商品,而是消费的情感政治;因此它们不是自毁似地夸张体现消费主义者的对象,而是批判地反映了消费主义者主体。其效果是让我们看待自己的这种艺术物品的经济,就好像是从另外一个文化(甚至另一个星球)的角度看过来似的;这样才可能在那种似乎排斥批评距离的经济之内,与之拉开一段批评的距离。(未完待续)

注释:

[1]本文选自哈尔·福斯特(Hal Foster)所著《实在的回归:世纪末的前卫艺术》(2015年8月出版,《凤凰文库》艺术理论研究系列)。

[2]当然这种差异也受政治可能性的支配:罗德琴柯在革命后的俄国宣布绘画终结是一回事,新几何艺术家在“里根经济”时代的纽约宣布绘画终结又是另外一回事。对20世纪绘画的终结或进入终局的各种叙述,见伊夫阿兰·博瓦《绘画:哀悼的任务》,载戴维·乔斯利特和伊丽莎白·苏斯曼编《终局:近期绘画和雕塑中的指涉和仿真》(“Painting:The Task of Mourning,in David Joselit and Elisabeth Sussman ed Endgame: Reference and Simulation in Recent Painting and Sculpture, Boston: Institute of Cntemporary Art es,1986年)。

[3]见克莱门特·格林伯格《艺术与文化》及狄奥多·阿多诺(Theodor Adorno)致瓦尔特·本雅明的信,1936年3月18日,载罗德尼· 利文斯通(Rodney Living-stone)等人编《美学与政治》(Aesthetics and Politics, London: New Left Books,1977年),第123页。

[4]让·鲍德里亚《符号政治经济学批判》,查尔斯·莱文英译本(St.Louis: Telos Press,1981),第92页。鲍德里亚还在另一处提出:“物不是一种消费物,除非它能够摆脱作为一种象征的心理学界定;除非它能够摆脱作为一种工具的功能性界定;除非它能够摆脱作为一种产品的商业性界定。作为一种消费物,它最终被解放为一种符号,从而落入到时尚模式的逻辑,亦即差异性逻辑的掌控之中。”(第67页,中译本第49页)

[5]我怀疑杜尚想要的即是这个最后的解读。左翼的批评家倾向于给这种时髦的实践投射一种近乎布莱希特式的特征(尤其是涉及沃霍尔时)。关于本雅明论展览的价值,见《机械复制时代的艺术作品》(1936年),载《启迪》(Illuminations),第224-225页。

[6]马塞尔·杜尚《绿盒子》(1934),载《马塞尔·杜尚文集》,米歇尔·萨努耶和埃尔默·彼得森编(ed. Michel Sanouillet and Elmer Peterson,London: Thames and Hudson,1975年),第32页。我的构想要感谢本雅明·布赫洛的《弗朗西斯·毕卡比亚、波普艺术和西格玛尔·波尔克的戏仿与挪用》,《艺术论坛》(Parody and Apporiation in Francis Picabia, Pop and Sigmar Polke,Art forum,March 1982)。

[7]本雅明《机械复制时代的艺术作品》,第231页。

[8]安迪·沃霍尔《安迪·沃霍尔的哲学》(The Philosophy of Andy Warhol,New York:Harcourt Brace Jovanovich,1975年),第77页。

[9]鲍德里亚认为,诸如包豪斯和风格派等现代主义,不是让艺术如物一般更有功能性,而是如符号一般更有交换性——它们披着一种对各种艺术形式的生产主义革新的伪装,促成了一种对各种社会符号的惯例主义式的等价物(《符号政治经济学批判》,第185-203页)。不过这种经济学也唤起了一种反话语,因为这种合理化从来没有彻底过——它总是留下一个剩余者或者被压迫者。所以包豪斯的物呼唤着超现实主义的物,正如理性的设计呼唤着荒唐的庸俗艺术。这些辩证法也崩溃了吗——或者至少是转变了?施泰纳巴赫(Steinbach)如此问。

[10]本雅明《中央公园》(1939年),载《新德国批评》第34期(Winter 1985年):第34页。