书写即一切

——与王冬龄对话

2016-02-14王冬龄靳卫红

王冬龄 靳卫红

书写即一切

——与王冬龄对话

王冬龄 靳卫红

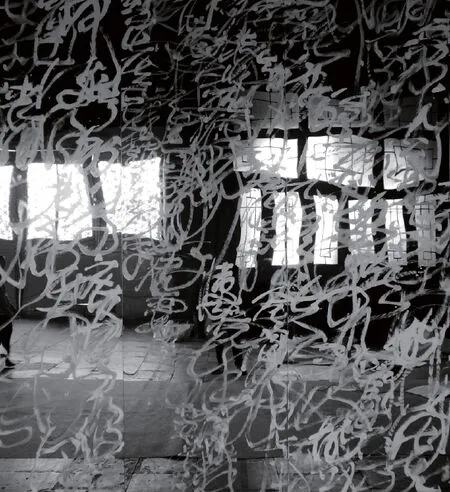

王冬龄 太庙《心经》书写现场(二)500cm×1000cmm 2016年11月7日(陈旭江 摄)

靳卫红:你对这次太庙的展览满意吗?

王冬龄:总的来说还是很满意的。

当然,在原本设想中,这件作品要再高一些。不过,这确实在操作上难以实施;也有人提建议,觉得作品太少了。现场做了影像,如果再增加些作品,会更丰富些;另外,对于开幕现场我在地上写字,有人提出了意见,觉得这样写和退休工人在地上写没有什么差别,也许他们觉得这样比较俗气和大众化。

……………………

靳卫红:你有没有作出回应?

王冬龄:我这个人,看到有人喜欢书法,我就觉得都是值得赞赏的。我在杭州,也曾经和他们一起在西湖边这样写过。我觉得这对于锻炼身体和学习文化来说,都是很好的事情。

……………………

靳卫红:那你觉得书写这件事从性质上来说,和他们有没有差别呢?

王冬龄:既有差别又没有差别,关键在于怎么写、谁来写。

其实我经常在展览开幕式上进行现场的书写,不过大多是写在纸上。这一次在太庙,是一个难得的机会。之前朱青生提出来,现场应该有一个仪式感,让我单独地跟天地对话,不要有观众。当然最后还是被围观了,于是我在开幕之后一天,没有别人的情况下,又去写了一次。

左·王冬龄 太庙《心经》书写现场(一 )500cm×1000cmm 2016年(陈旭江 摄)右·王冬龄 太庙《心经》书写现场(二)500cm×1000cmm 2016年11月7日(陈旭江 摄)

……………………

靳卫红:为什么选择用水写,而不用墨?

王冬龄:我用的是故宫大缸里储存的水。过去我们江浙人习惯用天落水来泡茶,这次书写,我就用了故宫里的无根之水。

……………………

靳卫红:从语言学角度看,我们可以把你的这种行为,看作一个符号,所以你的出发点很重要。你选太庙这个地方有什么特定的含义吗?

王冬龄:我觉得这里作为中华文明的象征,它的气场是很不一样的。

……………………

靳卫红:从现场来说,你自己当时有什么感觉?

王冬龄:敬畏。对在太庙做展览我是有敬畏之心的;还有对天地的敬畏,对书法的敬畏。

……………………

靳卫红:这种敬畏转化成了一种很具体的呈现,跟在工作室书写很不一样?

王冬龄:不一样。和在纸上是完全不一样的。

……………………

靳卫红:从现当代艺术发展的角度看,我觉得书法一直处于尴尬的位置。从历史的角度看,则书法家的身份也是尴尬的。古人没有书法家这个概念,只有字写得好的文人。现在我们把书法当作一个专业,身处当代艺术的语境,它既不是可以任意变化的造型对象,也不能离开内容作为纯然的精神表达。常常书写的内容不过是一种对过去的背临,与我们面临的人生处境并无关联。这是我说的尴尬。我对你的理解是,你一直在为摆脱这种尴尬努力。上世纪90年代开始,你曾在图片上进行书写,此举试图跨入当代艺术的语境。这是我的理解,我不知道你自己到底怎么看?

王冬龄:从我的经历来说,我在南京师范学院(现南京师范大学)学美术的时候,就接触过书法,我也特别喜欢书法。在这样一种环境里,我是一个学习书法的乖孩子,是书法课代表,在篆书上下了很大工夫。

后来我又有幸考取了浙江美院(现中国美院)的首届硕士研究生,当时正好是改革开放时期,“八五”美术新潮的前期。我知道最好的传统类型的书法家,他们在有能力的情况下,想开拓一点创作的选择,无非就是画两笔国画。

《易经》 王冬龄 油漆、不锈钢板 350cm×3200cm 2016年(陈旭江 摄)

但我到了浙江美院开始思考,单纯写字到底好不好?像沈尹默,他当然写得好,但是很局限。

……………………

靳卫红:浙美给你开了另外一个境界?

王冬龄:当时浙江美院是一个先锋,只有这里有书法专业,我也因此成为最早教留学生书法的人。凡是欧美以及日本的留学生学书法,文化部全派到浙美来了,我没有毕业就开始教他们。这给了我很多启发。我记得有一个哥伦比亚的大胡子,还有一个德国的学生,他们了解书法主要是通过美术史和老师的介绍,觉得书法充满了神秘感,对西方抽象表现主义产生了影响;还有一个德国的女孩子,以为书法是像舞蹈那样的艺术。我教他们,持着比较开放的心态,教学相长,也有一点收获。

……………………

靳卫红:我曾经在《读书》杂志读过汉学家包华石(Martin Powers)先生写的文章,提到过在19世纪,中国的书法曾经影响过美国的抽象艺术,并且还提供了一些文献可检索。但是我咨询了很多美术史的学者,他们觉得这只是一种说法,还没有被真正确认过。不知道你对这些了解吗?

王冬龄:确证的。举两个例子:

一个是凡·高,凡·高有一件对联一样的作品,那是日本书法。我觉得无论它源自日本还是中国,都是受到了汉字书法的影响。另外一个是纽约的一位抽象艺术家,活跃于上世纪四五十年代,他曾经在上海跟中国人学过一点书法。其实比较典型的是克莱因,别人说他像书法,但他自己是否认的。我觉得这有点像毕加索跟张大千说,我如果在中国我就学书法。其实是说明像毕加索这样的人,他们知道中国书法。因此一些影响可能是潜意识的,不一定是非常理性地去用。

……………………

靳卫红:回到你刚刚说的教留学生时期,当时你自己的创作是什么样?

王冬龄:大概是1982、1983年左右,我开始作第一张所谓的现代书法,天马行空的。那时我们学校的老师们其实很保守,闭门造车。我那个时候就觉得书法应该成为一个艺术,而不仅仅只是写字。

留学生的教学带来一种国际的眼光,确实对把书法推向世界有帮助。我1987年在中国美术馆做第一次个人展览,是夏天,最热的时候,但是人流川流不息,有很多老外。我在中国美术馆做过三次展览,对比很明显。1994年我从美国回来的第二次展览,人就少了,后来基本就没有老外了,大家看展览多是集中在开幕那一天。

……………………

靳卫红:那个时候很多人想了解中国,很热情。1987年展览作品的创作情形是怎么样的?你受到了留学生的鼓励,开始试一试改变书法,对你来说,当时面临的矛盾是什么?

王冬龄:我的矛盾可能是我的性格,认定的事我就会去做,不太在乎别人的批评。但是我有一个比较强的地方,就是我的传统比他们好。

其实那次展览,我心里是有一个情结的。过去在美院,书法是被边缘化的。我那次憋了一口气,我觉得就是要把书法做成展览给你们看看。从效果看,展览还是很成功的。从创作看,我认为还行。当然在后来的过程中,我也渐渐考虑儒道释的因素,还做了一个三联屏的作品。

王冬龄 太庙《心经》书写现场(一 )500cm×1000cmm 2016年(陈旭江 摄)

《易经》 王冬龄 油漆、不锈钢板 350cm×3200cm 2016年(陈旭江 摄)

……………………

靳卫红:谈到这里我也想问,在你成长的年代,正好是中国文化断裂的一个时期,那么,儒道释是怎么成为你关注的命题的?

王冬龄:因为我还是站在中国传统文化的立场上的。中国书法是非常了不起的,它也很具有当代性。不论是它的书写性,还是气,还是书如其人,它所反映的人的情绪和性格的东西,只要坚持,就都是存在的。我们今天看《祭侄文稿》还是很感动,就是因为它的精神还在。

……………………

靳卫红:书法在变成一种审美自觉的时候,确实承载了很多东西。但是五四以来,特别是新中国一系列的运动之下,这种断裂成为了绝对的文化现实,后来的书写和之前书法精神已经不是一回事了,传统的材料已经承载不了那个时候激烈的思想变革和社会演进,所以很多人会有一种被时代抛弃了的感受,存在一种很深的痛苦。这是你的矛盾吗?

王冬龄:对我来说这种矛盾几乎是不存在的,一是因为我对书法的热爱,另外就是我认为书法是有效的。

在我的成长和生活中,贫穷和饥饿才是很大的矛盾。比如“文革”期间,我们几乎看不到什么书法,其他的矛盾对我来说就没有那么强烈了。

……………………

靳卫红:你去美国是哪一年?

王冬龄:1989年3月1日到1992年12月。

……………………

靳卫红:中间一直没回来过?

王冬龄:没有,经过香港也没有回来,过家门而不入。因为如果回去了就不能再出来了。

……………………

靳卫红:美国对你最重要的触动是什么?

王冬龄:我在那边最大的感受就是自己是无根之云,不知道以后会怎样。我也不说英语,享受着一种孤独的状态。

……………………

靳卫红:那4年对你的影响是什么?

王冬龄:我觉得美国完全是另外一种文化,它有一种恢宏的气势。在那里,人可以拥抱自然。过去在中国、在美院,人是顾及不了自然的。

……………………

靳卫红:对你的艺术思想的影响呢?

王冬龄:我到了不久之后,有一个感受,我觉得,越寂寞越当代。我到一个中学看演出,看独舞,这种经验和我们以前看“样板戏”很不一样。我当时就想,书法在这么现代的环境里是可以成立的。我想明白这一点,中国书法是博大精深的,它是一片可以开垦的处女地。

……………………

靳卫红:在美国有没有看什么艺术作品?

王冬龄:我当时喜欢晚期印象派之后和当代的东西,比较古典的就没有认真去看。我在洛杉矶一个当代美术馆看到中国的东西,我就想:那些尺牍是我们的国宝,但在这样的地方就显示不出它的力量来。

……………………

靳卫红:中国文化自身的矛盾跟外部的矛盾变得越来越凸显,一直到最后的断裂。所有跟传统密切关联的,包括绘画、书法肯定不能独善其身。但是近20年来,书法似乎再次变成大众追捧的东西,我觉得这不是书法审美意义上的提升,而是低端的书法市场的一种需求。很多公众对书法没有判断和鉴别能力,只要是龙飞凤舞看不懂的字就认为这是书法。这一点虽然不应该在我们讨论的范畴里,但这也是我们身处的现实环境。书法乱象最甚。从这一点出发,我想了解,你的书法,是放置在一个当代艺术的前提之下,还是对书法本身的延伸?

王冬龄:我觉得是书法的延伸,是对书法本体的延伸。我在美国教学中体会到,书法最了不起的是,首先它为世界艺坛提供了细腻而变化莫测的线条,而且这个线条还能承载情感、精神。一个真正优秀的书法家,他几十年如一日地锤炼他的线条,也就是我们所谓的“功夫”。第二,是它的书写性,这是书法特殊的地方。第三,汉字。汉字其实是中国人创造的第二自然,从图像上来说,真草隶篆,每个汉字都有不同的形象,一个字可以生发千义。同时,它又有很严密的逻辑性和科学性。所以,破除我们在书法上陈陈相因,其实书法完全可以成为当代艺术一个比较特别的(承载物)。我曾经设想过,比如林散之这样一位今天大家都非常认可的书法家,假如让他随便乱画画,即便不写成汉字,那一定也很有意思。

……………………

靳卫红:我们不妨想想如果林散之写“乱书”会如何。我觉得肯定好看,因为他的线条那么飘逸,气息又好,间架漂亮,跟绘画最高的境界非常吻合。你从什么时候开始写“乱书”的?

《易经》 王冬龄 油漆、不锈钢板 350cm×3200cm 2016年(陈旭江 摄)

王冬龄:其实我从上世纪80年代初期关注“前卫书法”、“现代书法”,也逐步进行了现代书法与抽象水墨的实践。记得美国回来不久,做过一幅四尺斗方草书重叠而成的作品。后来在深圳OCAT与徐冰、邱振中联展中,我做的几幅草图也是草书的交叉重叠。真正意识到“乱书”的价值与意义是近三四年。近几年在“乱书”的实践与思考中,我觉得找到了自己的艺术语言。“乱书”打通了古今中外,也为自己的抽象水墨找到了源头与观念支撑。“乱书”的实验与创作,我会坚持到底。相信无论是对书法的现代意义及对传统书法反思都是值得关注与研究的课题。

注:

展览名称:第三届《诗书画》年度展——道象·王冬龄书法艺术

展览时间:2016年11月6日-11月14日

展览地点:北京太庙艺术馆