神性之路

——王广义的艺术

2016-02-14冀少峰

冀少峰

神性之路

——王广义的艺术

冀少峰

编者按: 在当代艺术家中,王广义是最为人熟知的一个名字之一。然而,正因为这种熟悉,王广义也成为最易被遮蔽的艺术家之一。今年11月,“王广义:存在与超验”展在武汉合美术馆开幕,展览以2012年以后的绘画、装置和影像作品为主,结合上世纪80年代以来王广义各个时期、各个类型的创作手稿及一部分代表作,全面清理王广义30余年来的思想和实践成果。本刊特约专稿对王广义的艺术进行了系统的梳理,并择选研讨会部分发言以及艺术家本人的一点回应,以图尽量全面地向读者呈现一个遮蔽之下的王广义。

《受伤的风景》 王广义 装置 图片、建筑废弃物等 110cm×70cm×0.8cm×12 件(图片尺寸) 2009年

王广义的艺术和人生充满着传奇色彩,这种传奇不仅充斥在他的言谈中,更充斥在他的阅读思考和图像表达间。他以充满神性的交响谱写了当代艺术领域通往神性之路的一段不朽传奇。而对神性和传奇的迷恋,亦构成了王广义的视觉表达特质。在其充满着传奇性人生和神性艺术之路上,我们看到这种神性不仅贯穿在他的衣食住行间,他的特立独行的装扮和石破天惊的视觉表达给当代艺术领域留下了诸多谜题和无尽猜想。

他的艺术充满着宗教般的庄严静穆和神圣、神秘,亦有着一种政治偶像被消解的游戏感,更隐含着他对未知和死亡的一种恐惧。王广义带着20世纪的思想遗产,把阅读者带向了未来。

而对于王广义的解读显然是一种冒险,从以下摘录中,亦可发现。

“清理人文热情。”王广义这句名言曾引发艺术界广泛的讨论。而“武汉要出事”也验证了王广义的敏锐与对区域文化生态考量的细致。武汉近几年的艺术发展状貌也说明“武汉真出事了”。我们还记得:

“我的作品被国外美术馆收藏,我当然是高兴的。但是我希望我的重要作品能够留在中国,因为我不想看到在几年后我的祖国用巨资从国外将我的作品买过来的悲剧。”

“当你们用大量的词汇来解读我的《后古典》系列作品的时候,我对这种解释产生了怀疑。”

“神秘的东西不一定神圣,但神圣的东西一定神秘。”

“神学高于艺术,艺术是神学的奴仆。”

“艺术家如果没有点神性的话,哪怕是传说也行,要不然那就没有意义了。”

之所以不厌其烦地罗列王广义的这些摘录,也缘于类似王广义的“清理人文热情”。一个艺术家的一句话能引发全国文艺界大讨论实不多见,印象中有吴冠中“形式美”、“笔墨等于零”和李小山的“当代中国画之我见”、方力钧“像野狗一样地生存”,从中可以发现王广义不仅擅长思考和理性分析,更有着精于传播的才情。恰恰通过“清理人文热情”,当然还有以后的《大批判——可口可乐》,王广义的名字不仅广为人知,他也终成一颗耀眼的明星,从中亦可发现那种不易觉察的神性和神秘已扑面而来。

比如他讲“这5年来,我干了许多事情。通过新闻媒介的传播及公众注意到王广义这个名词”。当然,一个艺术家自甘做一个批评家应该做的,筹划“珠海会议”,而“珠海会议”带来的不仅仅是王广义的命运的巨变。如果没有“珠海会议”,之后的命运多舛,还会有今天的王广义吗?由此,王广义亦通过:1.20世纪50-60年代现象;2.从艺术史中走出,挣脱学院经验的羁绊;3.以带着20世纪的思想遗产重新讲述神话;4.社会主义退场、政治偶像的消失与资本神庙的兴起;5.地缘政治与重回世界,扎扎实实建构起自我通往神性之路坚定的步伐。

一、20世纪50-60年代现象

理解王广义,重构其历史语境是一种必然。在他身上着实体现出了典型的20世纪50-60年代现象。因为这一现象不仅有着强烈的知识谱系、话语结构和表达方式,更有诸多光环和标签,而这代人恰恰构成了中国当代艺术的主体力量。北岛和李陀在《今天》杂志“七十年代专号”的“编者按”中,着重说明了这代人对中国社会的意义。“我们这里说的一代人,是比较具体的,主要是指在70年代度过少年和青年时代的一代人,这代人正是在那样一个特殊的历史环境里成长起来,这种成长的特殊性造就了很特殊的一个青少年群体,而正是这群体在‘文革’后的中国历史中发挥了非常重要和特殊的作用。”于美术界,王广义等一批艺术家之所以能构成一种文化现象,也源于其个人艺术历程的发展,是伴随着中国当代艺术的发展进程而发展的。他的个人叙事成就并发展着中国当代艺术发展史的景象,而其命运、经历,无疑是和这个社会、政治、经济、文化的发展密切相关的。透过王广义的视觉图像世界,也让阅读者看到社会结构的转型所带来的生活方式和思想方式的变化。

构成王广义成长背景的还有两个重要的历史节点,他们直面了一个时代的结束,但又非常幸运地直面了一个伟大时代的开启:“文革”和“改革开放”。可以说,正是“文革”的结束和“改革开放”思想解放进程的开启,恰恰构成了王广义视觉叙述的主要路径。在他的多个系列中都贯穿着深深的童年苦难记忆,又深深地内化着一种思想解放、改革开放后的雨露甘甜。由此,社会、艺术、政治、经济、文化才真正迎来一拨又一拨的观念形态的更新。图像时代的来临,大众文化的兴起,消费主义的弥漫,由此,中国社会也一步步由计划经济时代而全面进入市场经济时代。期间,王广义的图像世界恰好又揭示出了转型中的社会巨变的思维图景,充斥其间的社会主义经验的生存方式和文化记忆,不仅唤起了一代人共有的集体记忆,在王广义的视觉表征背后,他有意识地建构起了自我的图像体系,并把社会主义经验进行充分的解构、分析,终使《大批判》成为中国当代艺术的标志性语符。而“文革”式的图像修正和当代社会消费符号的重构,乌托邦与拜物教的交织,在带给人们深深思考的同时,又以一种娱乐方式、游戏方式,将阅读者引入思考政治性对艺术、对人性所带来的那种无法抹去的记忆。

《新宗教——如何向人类解释Sindone》 王广义 布面油画 750cm×300cm ( 三联) 2011 年

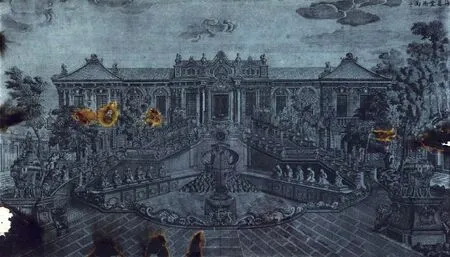

《普天之下,莫非王土》 王广义 装置 尺寸可变 2016年

二、从艺术史中走出,挣脱学院经验的羁绊

在王广义早期的视觉讲述中,不可避免带有学院的烙印,这从1984年的布面油画《雪》(中国美术学院收藏)中即可发现彼时的王广义的一种艺术状态,带有当时流行的乡土现实的遗韵和少数民族风情,仅仅一年之后,一大批《凝固的北方极地》系列横空出世。期间,北方极地的荒寒、冷漠、静穆、庄严、神秘已经显出王广义的神秘与对神性迷恋的特质。一年之后的1986年,“珠海会议”的召开和《后古典》系列的诞生,着实是王广义通往神性之路的重要转折。“珠海会议”在当代艺术史中的影响自不必多言,因为会议期间播放的幻灯片基本是1989年中国现代艺术大展的预演。我所说的重点在于,在1-2年的时间,王广义能从《凝固的北方极地系列》向《后古典》系列的转变来得如此之迅捷。《后古典——圣晚餐》《后古典——马太福音》(1986年)、《后古典——大悲爱的复归》(1986年)、《后古典——同一时刻的受胎告之》(1986年)、《后古典——马拉之死A》(1987年)、《后古典——马拉之死B》(1987年)至《红色理性——哀悼基督》(1987年),达到一个小结。大量的西方美术史经典图像经王广义分析、解构、再造后,终成他的成名作,不能不让人匪夷所思。这种源于学院训练,最后又脱离学院经验而走向个人经验的表述,也源于当代艺术发展进程中的另一个传奇,那就是大凡从浙江美院毕业的学生都会讲到,当时的浙美突如其来一批外版画册,这些阅读物成为他们艺术和人生转折的关键。王广义也曾直言不讳地讲,他也是这批外版书、画册的阅读者和受益者,从中对王广义不厌其烦地搬用艺术史中的图像为我所用就不足为奇了。而他选择的这些艺术史图像,又或多或少带有一些悲剧精神和英雄主义色彩,又夹杂着偶像崇拜和宗教信仰,特别是西方基督教的《受胎告之》《最后的晚餐》、《马太福音》及新古典主义达维特的《马拉之死》那种悲剧精神,即“高贵的单纯与静穆的伟大”之古典精神。很显然,宗教情怀、悲剧精神、英雄偶像崇拜和庄严神话、神圣、神秘与神性,又构成了王广义视觉叙事的母题和视觉叙事逻辑的关键词。由此可以发现,王广义由乡土现实主义的端倪到充满着宗教神圣感角色的转变,这不仅仅是题材的转变。题材的转变仅仅是一种表象,比如从《雪》到《凝固的北方极地系列》,一方面寄寓着王广义的国家现代化愿景、学院经验,因为此时的王广义不得不这样表述,而且只能这样表述。但转向《凝固的北方极地系列》则是把北方的家乡作为叙事母题,由家乡的情景,上升至一种精神性和神性,但乡土气息仍或隐或显。但当《后古典》系列诞生后,不难发现,一种鲜于看到的国际范儿已经持续不断地出现在王广义的图像修辞间。由学院而至对家乡北方关注是一变,期间又筹划组织那个激动人心的“珠海会议”,王广义一步步重塑了自我的神性建构之路。因为他坚定地认为:“我们的图像表述并不是艺术!而是关于新文化(北方文化)的一个预言。我们之所以选择绘画作为传递预言的媒介,那是因为绘画这一图像表述的行为本身所具有的深层语义的不可知性,更接近终极本质的实在。”那么这种深层语义的不可知性是不是王广义的一种神性或者说神秘呢?(《中国文化报》1986年第36期)而王广义的那种“高扬人本的崇高与健康的文化精神”让阅读者看到了王广义超越绘画的理性分析和解构精神,从艺术史经典叙事中走出,解构了看似神秘或是经典的图像符号。其实他解构的、质疑的是一种教育方式和惯常的视觉表达样式。但王广义要建构什么呢?

三、带着20世纪的思想遗产,重新讲述神话

谈起王广义就绕不开《大批判——可口可乐》,说起《大批判》也离不开王广义,《大批判》已经成为王广义的标签和当代艺术的专有用词。毋庸讳言,王广义的生存经历不可避免地带有20世纪社会主义经验的记忆,这也构成了20世纪思想遗产的重要组成部分。但如何智慧性地又恰如其分地运用这种精神遗产,进而建构一个视觉神话?显然王广义很清晰自我的生存处境和艺术情境,非如此,他很难从那凡庸的单一的艺术体制叙述中走出,也很难成就另一番景象的王广义。“1990年我创作的《大批判》出乎我意料地成为艺术界讨论上世纪90年代中国前卫艺术问题的一个‘毁誉参半’的材料,人们把众多的好字眼和坏字眼投射到我身上,甚至连我的一个随意的言行都要引起艺术界众多伙伴的争议……”无疑,在20世纪90年代将有另外的神话和流言塞进这个场景里。可以断言,这个谎言和神话将比以往的更刺激、更直接、更彻底,而王广义的敏感与精细,虽然他扮酷抽雪茄、戴墨镜、披肩长发、爱眯着双小眼,这些构成了造神的必要条件,但更透露出他丝丝的神秘与莫测,因为他深深地体会到“我觉得我必须生活在一种神话的状态中,至少我的艺术应该是这样”(王广义语)。那么王广义的艺术又是怎样的呢?带有不带有某种神性色彩呢?“其实我第一张《大批判》作品是‘可口可乐’。刚开始画的时候还没有商品标识,当时我看到‘可口可乐’的造型很有意思,可口可乐的颜色我也很喜欢,我就把它原样放大到了画布上,把字写在了画布上面。写实之后,我就知道这件事情成了,画面构成非常奇怪,我连续画了几张。”(王广义语)如果说“我知道这件事情成了”,把《大批判》推向了神性之路,带有王广义所期待的那种神性的话,那么“我连续画了几张”亦可说一连串的造神机器开启了。由此,一个艺术的新时代到来了。

王广义自幼沐浴在神话的国度里。他对这种颂圣般的生活有着刻骨铭心的体验和不可抹灭的记忆,甚或说他非常希望脱离这种颂圣般的氛围。但历史中的王广义、社会中的王广义很显然不能脱离开这个神话王国而独立存在。如何利用这种颂圣心理、建构自我的视觉神话才是王广义的精心所在。当1989年中国现代艺术大展上,有要取消他的《毛泽东AO》时,他以拒绝参展为由,终使这件作品能够留在展览上。当《大批判——可口可乐》(1990-1993年)(200cm×200cm,美国私人收藏,创作地点:武汉)横空出世时,才真正感觉到这个社会主义生产出来的王广义的那种艺术的决断力,一种对世俗的挑战力和艺术上的颠覆力,以及一种难得一见的激情和才情。《毛泽东》《大批判》人人看得懂,其实王广义画毛泽东的本意是“提供出一个清理人热情的基本方法”,可是当《毛泽东》在中国现代艺术大展中展出后,审视者却以百倍的人文热情赋予《毛泽东》更多的人文内涵。王广义这代人都曾“在毛泽东思想照耀下生活”,亦亲身经历“文革”中的种种司空见惯的大批判。神话国度的往昔记忆,大批判的触目惊心,不能不让王广义感觉到“神话变成现实感觉很好”(王广义语)。他用毛泽东的神话建构了自我的神话,用大批判完成了从艺术家的艺术到人民的艺术。因为“用别人的话说了我自己的意思,选择了大家听得懂的话去表达自我的意思”。这两种带有“文革”视觉图景、记忆的图式以它的直接、纯粹的力量,一经王广义之手而再次获得了巨大的能量,王广义也从个人的艺术史进入到了一个社会的更大的艺术,他从一个艺术家的艺术也瞬间成为了人民的艺术,因为“彻底的概念化的确有力量,人民看得懂。它克服了审美主义的软弱性,克服了小资产阶级的无病呻吟,终止了审美主义的软弱性”(王广义语)。恰恰是用人民最通俗易懂的语言讲出了老百姓最通俗易懂的话。王广义把偶像崇拜与大批判的广为人知稍加修正解构、分析和提炼,并赋予图像游戏感,也从图像证史的角度印证了王广义所言:“我不是一个思想家,也不是一个哲学家。我是一个具有思想的艺术家,努力去想象一个世界。”而从艺术的严肃性与神圣角度来看,这的确符合王广义自己创造神话的那种坚信与坚守。“神秘的东西不一定神圣,但神圣的东西一定神秘。”

四、从社会主义的退场、政治偶像的消失与资本神庙的兴起,到告别革命

在王广义系列的视觉修辞间,它其实预言着一个时代的终结,那就是“告别革命”。在“告别革命”的曲折而又艰难的历程中,阅读者也看到“政治偶像”虽然消失了,但另一座资本神庙却兴起了,我们从乌托邦状态又到了拜物教状态,我们虽然不再“以阶级斗争为纲”,也终结了计划经济和开启了市场经济的模式。“而就思想的变迁而言,大约到20世纪90年代中期,中国的知识分子才从前一个震荡中复苏,将目光从对过去的沉思转向对我们置身的这个陌生时代的思考。这是一个诞生于1989年的大震荡之中的早产的婴儿,却必须对空前的剧烈的社会重组。”汪晖接着论述说:“即90年代都是以革命世纪的终结为前提展开新的戏剧、政治、经济、文化,以至军事的含义在这个时代发生了根本性的转变,若不加以重新界定,甚至政党、国家、群众等耳熟能详的范畴就不可能用于对于这个时代的分析。”对于用图像思考的王广义而言,则适时地推出了自己的《东欧风景》(1993年,装置,人造毛、图片、木箱,创作地点:北京,王广义自藏)、《中国与美国温度的比较》(1990年,装置,实物、石膏、黄土、电线,尺寸:80cm×38cm×20cm,创作地点:武汉,原作已毁)、《冷战美学——恐惧状态下的人群》(2007-2008年,装置,玻璃钢着色、影像等,215cm×60cm×30cm,创作地点:北京,艺术家自藏)、《冷战美学——戴防毒面具的人》(2007-2008年,装置,玻璃钢着色、影像,80cm×40cm×30cm,创作地点:北京,艺术家自藏)、《冷战美学——躲在防空洞中的人》《冷战美学——防空洞剖面图》(2007-2008年,装置,玻璃钢着色,415cm×107cm×215cm,创作地点:北京,艺术家自藏)。而社会主义的退场又有一个标志性事件——东欧剧变和“柏林墙”倒塌,从中亦可发现时代中的王广义的国际化视野。它已经昭示出王广义的那种大历史观。他关注的已不再单单是局部的问题和国内的问题,人类社会的历史发展进程已经开始引起他的预言式的表达。虽然柏林墙拆除了,冷战铁幕落下了,社会主义阵营分化了,但横亘在东西方、东西德间,社会主义和资本主义的那种心灵深处的墙却越陷越深。近期出现的IS、穆斯林移民潮、法国枪击惨案、叙利亚危机等动荡中的国际局势,似乎又验证了王广义的某些神性猜想,这也是他的艺术中为什么有一种恐惧和不安的原因吧!而随着“艺术终结论”的喧嚣尘上,也将王广义推向了对艺术外部问题即国际政治关注的视野中。

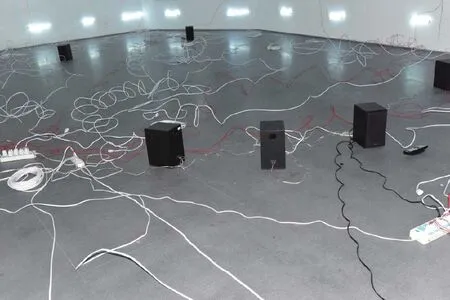

《温度》 王广义 装置(现成品、温度计等) 42cm×257cm×44件(尺寸可变) 2010年

五、地缘政治与重回世界体系

由于“文革”多年孤立于世界的生存窘境,及至思想解放和改革开放始,彰显出中国重回世界的巨大力量推动。而王广义视觉叙事的核心语汇又恰恰弥漫着强烈的地缘政治倾向及中国重回世界体系的愿景。他的一系列关于《国际政治》系列的表达,又寄寓着他丝丝的忧虑和希望。这是冷战终结与革命终结的精神遗产,亦是20世纪的思想遗产,但其间又隐含着一种跨国资本全球化侵袭的危险,及两种政治体制下的意识形态认同。比如他看过《国际政治——必要的会谈》到《国际政治——必要的签字》再到《国际政治——必要的文件》《国际政治——必要的行列》《国际政治——必要的外交》《国际政治——必要的挥手》《国际政治——必要的暴力》,难得一见的国际范儿和大历史中的王广义,始终能把自我的视觉修辞建构在一个充满着全球化的这么一个国际情境中,从而让阅读者看到了一个由乡下版本的王广义到国际版本的王广义的蜕变之旅,看到一个由个体小我逐渐融入社会历史发展进程中的大结构大历史情怀的王广义,更看到由关注局部、国内问题终将带着20世纪的思想遗产而转向关注人类未来命运的走向,并一步步将自我形象融入了国际艺术格局中,从而让阅读者看到了时代中的王广义、社会中的王广义和历史中的王广义。

王广义的艺术不容置疑地带有一种自我塑神的倾向,他用神性来反对伪神性,用崇高消解了伪崇高,用游戏心理消解了所谓的严肃和神圣,他用影响他一生的神话再造了一个艺术神话。还是引用他喜爱的普洛丁的一句名言来结束本文:“必须先使自己变成神圣和美,才能观照到最高的美。”

2016年11月21日

于东湖三官殿