抗战时期大学地质系课程的传承与变革

2016-02-13周玉凤

周玉凤

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

抗战时期大学地质系课程的传承与变革

周玉凤

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

1938~1939年的大学课程改革是抗战时期高等教育改革的一项重要举措。此次改革不仅结束了各校自主制定课程的历史,同时也重新构建了大学课程的结构。文章对政府在不同时期制定的地质系课程,课程改革前后的变化,以及抗战时期不同学校的课程开设情况进行了对比,并在此基础上探讨了战时地质系课程的特点,以及影响课程制定的因素。

抗日战争 高等教育 地质课程

抗日战争爆发伊始,教育界引发了一场关于如何开展战时教育的争论。一种观点主张兴办非常态的“战时教育”,即“变更教育制度,以配合抗战需要,谓高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办,俾员生应征服役,捍卫祖国。即初中以下学生未及兵役年龄,亦可变更课程,缩短年限。”[1]另一种观点则认为,应该维持“平时教育”。1938年3月,陈立夫就任教育部长后,明确了维持平时教育的政策。陈认为,“教育为建国根本大业,各级及各种学校之设立,实各有其对国家应负之使命。亡人国者,必图摧残其教育生命线。”因此,“断不能任意废弃,使国力根本动摇,将来国家有无人可用之危险”。[2]

随后,教育部颁布了《战时各级教育实施方案纲要》,其中的“九大方针”及“十七要点”中特别提到,“对自然科学,依据需要,迎头赶上,以应国防与生产之急需”,以及“各级学校教材和教学科目的整理”。[3]对于大学课程的改革也随即开始。

1938年9月20日,国民政府教育部对大学文、理、法、农、工、商各学院分院共同必修科目做了详细的规定,于该年入学的一年级开始施行。次年,进一步公布了各学科的专业必修选修课程,并于当年的二年级开始施行。[4]这次对大学课程的规定结束了此前维持了十余年的各校自行制定课程的历史。

在课程改革期间,全国高等院校中仅有4校设有地质系,[5]分别为:西南联合大学、中央大学、中山大学和重庆大学。其中,西南联合大学地质地理气象学系之地质组的前身为北京大学地质系。此外,西北大学于1939年成立了地质地理系。

抗战时期地质教育的持续开展为战后以及1949年以后中国地质事业的发展奠定了人才基础。尽管此前已有学者对战时的地质教育给予关注,但是并未针对这一时期的课程改革及开设情况进行深入的研究。此外,尚无学者针对战时某一学科的课程改革情况进行分析。本文主要依据几个地质系的档案及相关出版物等资料,对战时地质系课程的开设情况进行了考察,并在此基础上对地质系课程的特点及影响课程制定的因素进行了探讨。

1 重视思想教育

中国近代高等教育史上,首次对大学课程进行详细规定始于1904年颁布的《奏定大学堂章程》。此时,清政府尝试在京师大学堂兴办现代化教育。由于受到甲午战争失败以及日本成功兴办教育的影响,该章程很大程度上模仿了日本大学各科课程的设置。章程将大学堂分为经学科、政法科、文学科、医科、格致科、农科、工科、商科,共八科。地质学门设于格致科大学之下。*格致科大学共分六门:算学门、星学门、物理学门、化学门、动植物学门、地质学门。中华民国成立后,大学依1912年颁布的《大学令》分为文科、理科、法科、商科、医科、农科、工科,共七科。地质学系设于理科之下。*理科共分九门:数学、星学、理论物理学、实验物理学、化学、动物学、植物学、地质学、矿物学。次年颁布的《大学规程》重新对各学科的必修课程进行了规定。

民国初年制定的课程统一制度因1922年颁布的《公布学制系统改革案》主张“大学校用选科制”而开始动摇。直到1924年《国立大学校条例》的颁布,课程统一制度彻底改变。该条例规定:“国立大学校各科各学系及大学院,各设教授会,规划课程及其进行事宜,各以本科、本学系及大学院之正教授、教授组织之。各科系规划课程时,讲师并应列席”。[6]《大学令》及《大学规程》同时被废止。自此,中国大学课程,除医学院外,均由各高校自行定制。[5]

1938~1939年的大学课程改革,使政府重新收回了课程制定的权力。1944年5月,教育部下令各校结合课程表的实施情况提出修改意见,[7]并于同年9月修订了文、理、法、师四学院的分院共同必修科目,自当年的一年级开始施行。随后,由于抗战胜利,各校忙于复员工作,对于课程的整理工作便就此停顿。因此,抗战时期,各大学的课程基本参照1938~1939年制订的课程表开设。([8],15页)

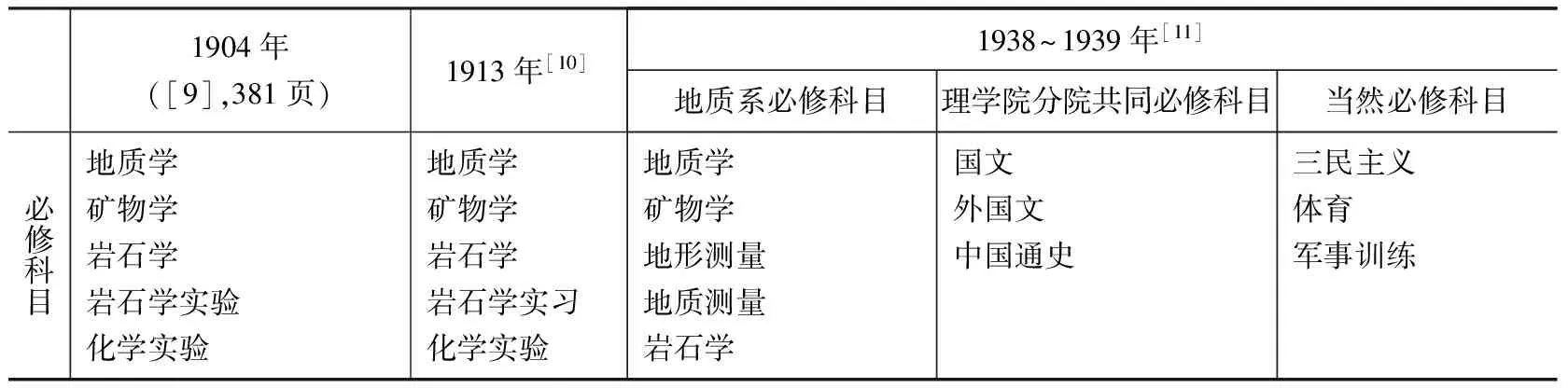

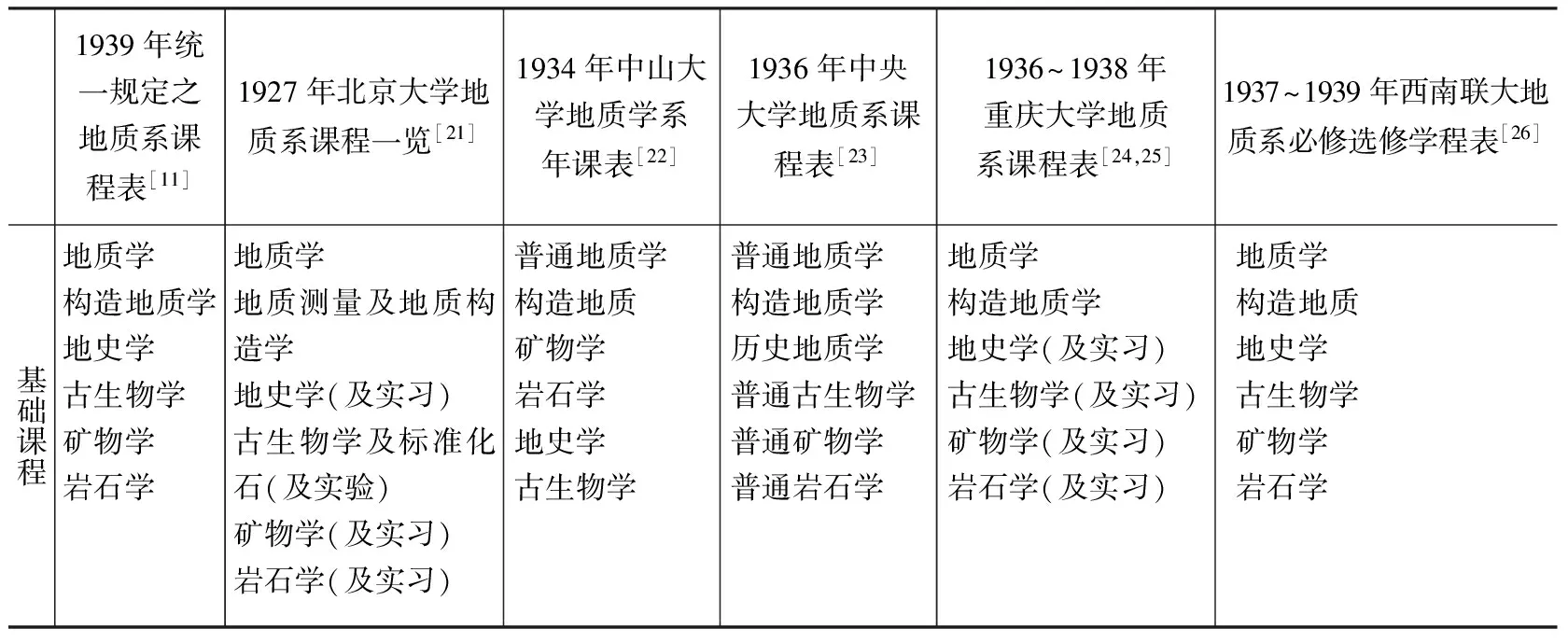

现将上述三个官方制定的地质系(地质学门)的必修课程表列表如下:

表1 地质系必修课程对比

续表1

通过上表的对比可以发现,三个时期地质系必修课程相同者占较大比例。与理学院其他科系相比,地质系也是相同科目最多的一系。[11]现代地质学在进入中国之前,已经历了多年的发展,其学科体系基本形成。其中包括了研究地壳物质组成的岩石学、矿物学,研究地球历史的古生物学、地层学、地史学,以及研究地壳运动的构造地质学。通过野外实习及测量,可将上述知识综合运用到实践中,完成地质调查工作以及地质填图。光性矿物学与分析化学则是室内研究的基础课程。矿床学与应用地质学因与经济及军事等领域有着密切的关系,因此也是地质教育中的重要内容。曾任北京大学地质系主任的孙云铸认为,地质系的基本功课可分为四大组:地质学及构造地质学;地史学及古生物学;矿物学及岩石学;经济地质学等。“其他均属特别功课,可随时增添”。[12]

三个时期的课程都是在上述范围之内设置,只是1904年的课程表颁布之前,中国尚没有开办现代的高等地质教育。与格致科其他学门类似,地质学门的课程表也主要是参照日本大学开设的课程而设计。这是中国创办新式大学的首次尝试,因此该章程对于课程的规定较为琐屑,程度也较为低浅。故该章程提到“俟第一期学生毕业后,所减科目有应增补之处,应由总监督会商各分科监督、教员临时酌定”([9],384页)。1913年的课程表基本是在1904年的基础上修订而成,除在必修课程中增加了应用地质学、地理学、测量学、人类学等科目外,还将选修课改为由各校自行制定。在这一时期,中国仅有京师大学堂在1909年开设了一期地质学门,共招收了3名学生,后因没有学生选修便停办了。[13]因此上述两个课程表的制定均缺乏本国实际教学经验的指导。除此之外,对于课程的称谓也较为繁琐,例如将地质学、地质学实验作为两门课设置,而在1939年的课程表中则将二者统称为地质学。1939年制定的地质系专业必修课程表是在地质学进一步发展以及多年的教育经验基础上,由各校地质系教授参与制定,因此更为成熟和全面。

就总体的知识体系来看,清末民初的两个课程表全部为地质学的专业课程及相关的基础课程,以培养专业技能为主要目的。而1938~1939年颁布的课表所建构的知识体系则更为多元,包括当然必修科目、理学院共同必修科目、地质系必修科目,以及地质系选修科目四个部分。在传授专业知识的同时,也更加注重对于学生的思想教育。这很大程度上是受到了抗日战争的影响。

1938年8月28日,蒋介石在中央训练团第一期毕业典礼的训词中提到,此前二十余年的教育是亡国灭种的教育。蒋认为,很多学生的思想和精神没有中国人的气质,这些人不了解中国的历史、文化和民族地位,因此也没有真正的民族意识和爱国的良知。所以,“一定要将中国国魂培植在一般受教的人的心坎之中,使人人具有中国固有的道德和精神,尤其要使人人都具有表征中国神圣不可侵犯的独立自尊心和天赋优美的民族性,再加上现代进步的科学的知识和技能。这样的学生,才是真正的中国人,才能够忠勇热心担当中国的事业,建设真正独立自由的中华民国!”[14]

蒋的思想充分体现在新颁布的课程体系中,主要表现在以下几个方面:

一是文理兼顾。尽管北京大学、清华大学等学校在此前便倡导实施通才教育,但是直到1938年才第一次从制度层面将国文、中国通史以及一些社会科学类课程列为理学院必修。在课程调整期之前,大学课程中“有关中国历史的部门为最缺乏。……国文更是最不注重的一门功课了”。[15]在1938年的课程规定中,地质系等理科专业也需学习国文课,且“须能阅读古今书籍,及作通顺文字”,([8],8页)否则不能毕业。对于中国通史的学习则能促使大学生在学习西方现代科学知识的同时更加了解本国的历史和文化。此外,对于社会学、政治学、经济学这样的社会科学也需选一门作为必修课。毕业于西南联大地质专业的陈梦熊院士就曾听过陈岱孙的经济学课程,以及雷海宗的中国通史。[16]

二是中西结合。课程调整以前,中国的高等教育“受外国教育之影响甚巨,对于重要学科之研究,大半皆藉一种外国语为媒介,所用之材料及例证,亦多采自外国”。[15]1938年施行的统一课程中,明确将外国文列为必修,且要求能阅读所学专业的外国文参考书方能及格。同时,也加强了对本国文化的重视。除上文提到将国文、中国通史等课程列为理学院必修之外,还在政治、社会、经济等课程中更加注重本国的材料与现实。陈立夫称之为“收回了文化的租界”[15]。地质系自开办以来多采用国外的教科书及参考书,但同时由于地质学具有区域性的特征,因此专业课的教学向来重视与本国材料相结合。例如,教授地史学、古生物学、构造地质等科目时均会涉及中国的地质及地层。[17]

三是政教并重。所谓政教是指在学习专业知识的同时增加政治教育,主要体现就是三民主义一课的设置。南京国民政府成立后不久,即在1929年的《大学规程》中将党义、体育、军事训练列为大学的必修课程。[18]而随着战争的日益恶化,教育部也更加重视对于学生的政治教育。在1938年颁布的课表中,将党义更名为三民主义,继续作为大学各科系的当然必修科目。1941年度改为共同必修科目,规定在第一学年分两学期设置。[8]

综观1938~1939年制定的地质系课程表可以看出,尽管地质系专业课程与清末民初的课程设置有很大比例的相同或相似,但是在中国地质学研究取得一定成绩以及多年办学经验的基础上,地质系的专业课程设置已由模仿日本转变为由本国专家自行制定。同时,大学地质教育的知识结构也实现了从单一化向多元化的发展。偏重文化陶冶的同时更加注重课程与本国需要的结合。[19]然而这些变化的背后正是政府对于大学课程的干预。有些课程之所以进入课程体系之中,可能并非是学科自身的客观需求,而是受到政治及社会环境的影响。

2 规范专业课程

在1924年取消课程统一标准后的几年间,大学呈现出了蓬勃发展之势。但是与此同时,一些问题也逐渐暴露出来。例如,课目设置繁复、共同必修课目不一致、必修选修科目不一致、同一课程的分量各校不同等诸多问题。[5]对于课程的整理,早在1928年第一次全国教育会议时便有规划。然而,直到1938年陈立夫接任教育部长时才开始加速整顿。先聘请专家制定草案,再分请各专家予以审查,然后将草案发至各大学,由相应的系主任及全体教员对教育部草拟的科目表进行讨论,并提出意见。[20]这项改革尽管是由政府操控,然而对于专业课程的设置仍需相应科系的专家参与制定。

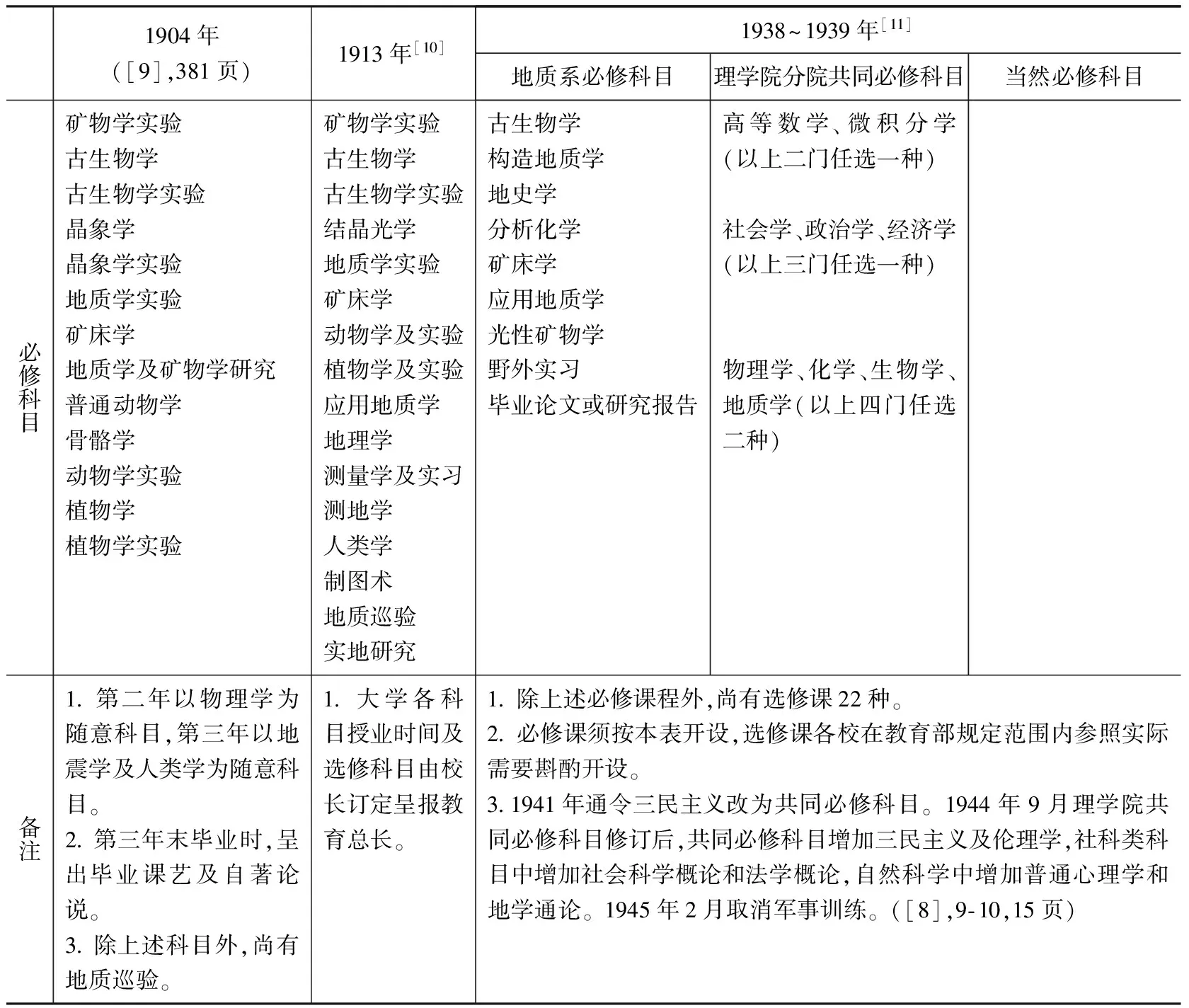

按照课程整理的流程规定可知,新制定的地质课程表主要依照以上四校的地质系课程设置而制定。

本文将地质专业课程大致分为四类,即基础课程、研究辅助课程、应用地质课程,除此之外的其他课程统归为一类。毕业论文由于非授课内容,且各校一致,故未列入本表对比。现就各校地质系专业课程的开设情况列表如下:

表2 课程调整前各校的地质专业课程设置概况及其与统一课程表的对比

续表2

注:重庆大学在1939年地质系统一课表发布前仅招收了3级学生,因此表中仅列有一至三年级课程。中山大学在此课表中未列出野外实习,但实际有开设此项课程(参见文献[27])。中央大学的仅列有必修课程。

需要说明的是应用地质学、经济地质学、矿床学的关系。应用地质学是一个宽泛的概念,是矿物学、岩石学、矿床学、古生物学、地层学等地质学基础学科的知识在资源、工程、水利及军事等问题上的应用。在民国时期,应用地质学主要集中在与社会需求最直接相关的资源开发领域,即经济地质学。其研究范围包括:金属、非金属矿、化石燃料的产状与分布,矿床成因,矿业经济及矿产开发利用等。而对于农林地质学、军事地质学、土壤地质学、工程地质学、石油地质学、煤藏地质学等应用地质学科虽在部分学校的课程规划中有列出,但是实际开设的则寥寥无几。[28]另外,经济地质学与矿床学的关系也十分密切。理论上来说,矿床学关注矿床的成因、成矿元素在自然界的运动规律以及成矿模式等,并不涉及矿产的工业用途、市场经济等。经济地质学则涉及对矿床做出综合的、全面的评价。

根据1937年重庆大学的课程介绍,经济地质学与矿床学的课程内容基本一致,仅是教科书及参考书不同。[29]1936年中央大学的课程介绍中,普通经济地质学的课程纲要为:详论成矿之原理,述金属矿藏之分类、来源、成分、构造及次生富集等,及其他地质上之关系。教科书为经济地质学家林格伦(Waldemar Lindgren,1860~1939)所著的《矿床学》(MineralDeposits)[23]。这本书也是重庆大学矿床学的参考书。从某种程度上来说,这一时期经济地质学即是矿床学的实际应用。故而各校通常将两课合二为一,有时称“矿床学”,有时称为“经济地质学”[30]。例如,西南联大在1938~1939年度开设了“矿床学”一课,同年则没有开设“经济地质”。而其他年度则均开设有“经济地质”一课,而没有“矿床学”。鉴于上述情况,表2暂且将矿床学与经济地质归为应用地质学。

通过上表的对比不难看出,无论是1927年北京大学地质系的课程表,还是抗日战争前夕各校地质系的课程表,均与1939年的统一课程表重合度很高。可见,各地质系均对课程设置有基本一致的认同。其原因不仅是因为地质系作为一门自然科学,其知识结构有着客观性,还与地质系在全国的大学中开设较少,而各校间有着密切联系有关。很多地质系教授都曾先后在不同大学的地质系任教。例如,孙云铸在战前曾在北京大学、中山大学任教。而各校的系主任及教授有着相同或相似的教育背景。例如,战前担任过北京大学地质系主任的谢家荣、中央大学地质系主任的李学清,以及担任过中山大学地质系主任的叶良辅均于1916年毕业于地质研究所。

通过对比还可以发现,各校在战前即对矿产资源相关的课程十分重视。几个学校均开设了经济地质学一课。在这一时期,无论是刚刚起步的工业,还是不时爆发的局部战争,都对矿产资源有着大量的需求。这也在一定程度上导致一部分本不属于地质学的课程在地质系开设。例如1927年北京大学地质系之课程表中,包含了采矿学大意、选矿学、矿山测量(及实习)、采矿工程学、钢铁专论、试金术及实习等课程。对于这类现象,担任过教育部长的地质学家朱家骅曾提到,这些采矿冶金类课程是没有必要在地质系开设的。[31]孙云铸也曾提到“如冶金学采矿学及试金术等,似应删去”[12]。实际上,矿产开发需要地质学家进行前期的测勘,推断矿床的情形。矿冶工程师则负责开采的技术工作。然而由于缺乏矿冶方面的人才,加之一些学校并无矿冶系的设置,因此在地质系中加设此类课程也是为社会需求而考虑。然而,由于这类课程不属于地质学的范围,1939年的统一课程表并未将其列入。

1927年的北京大学课程表还有一个突出的特点,即是对于古生物学的重视。除基本的古生物学及标准化石外,还开设了中国古生物学(中国标准化石及实习)、中国之贝类动物、进化论等课程。1920年德裔美国古生物学家葛利普(Amadeus William Grabau,1870~1946)来华并兼职在北京大学任教,对于该校及中国的古生物教育影响深远。而北京周口店古人类遗址的发现,使得中国地质学研究受到国际瞩目。这也在一定程度上促进了地质系对于古生物教学的重视。

1939年的课程表还对课程的称谓进行了统一,其中包括去除“普通”的称谓。例如将普通地质学改为地质学。另外,实习课程也不在课程名称中体现。

抗战开始前,中国的地质教育已经进入了一个“正式时期”[13],即“主办永久的教育事业”。[13]在多年办学经验的基础上,各校对于课程的设置日趋完善。由战前各地质系的课程开设情况可以看出,对于基础课程的设置在各校之间已经在一定程度上达成了共识。1939年的统一课程表只是由政府出面在形式上实现了规范化。除此之外,对于与实业相关的应用地质学,统一课程表仅做了宽泛的规定,而对于纯粹研究的古生物学也未做出特别的规定。由此可见,统一课程表更加注重地质学基础课程设置,其他课程则列入选修科目,由各校酌情开设。综上可以看出,尽管1939年由教育部对课程设置进行了整理,但是由学科本身所决定的专业知识体系还是没有受到影响。

3 课程开设情况

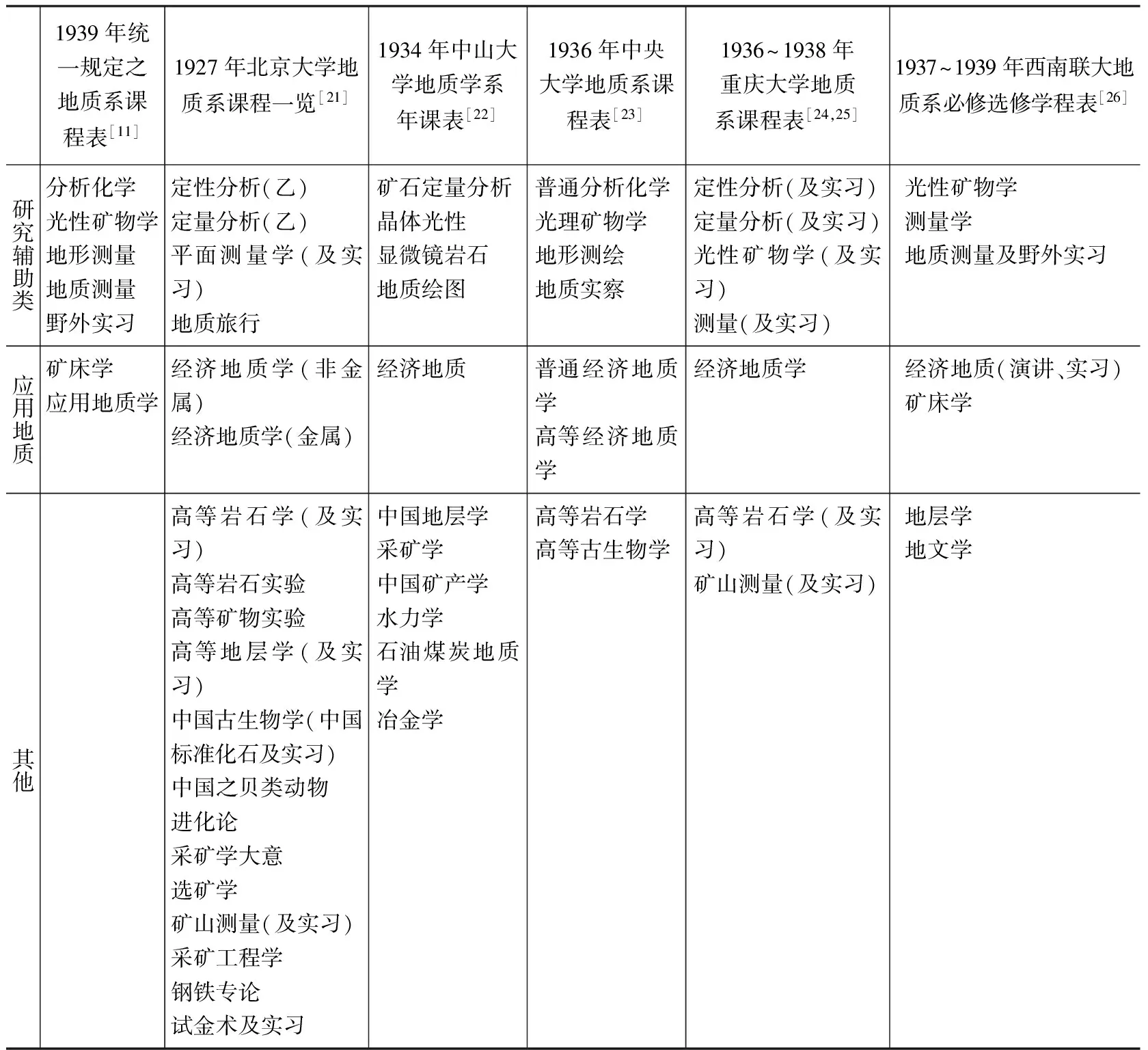

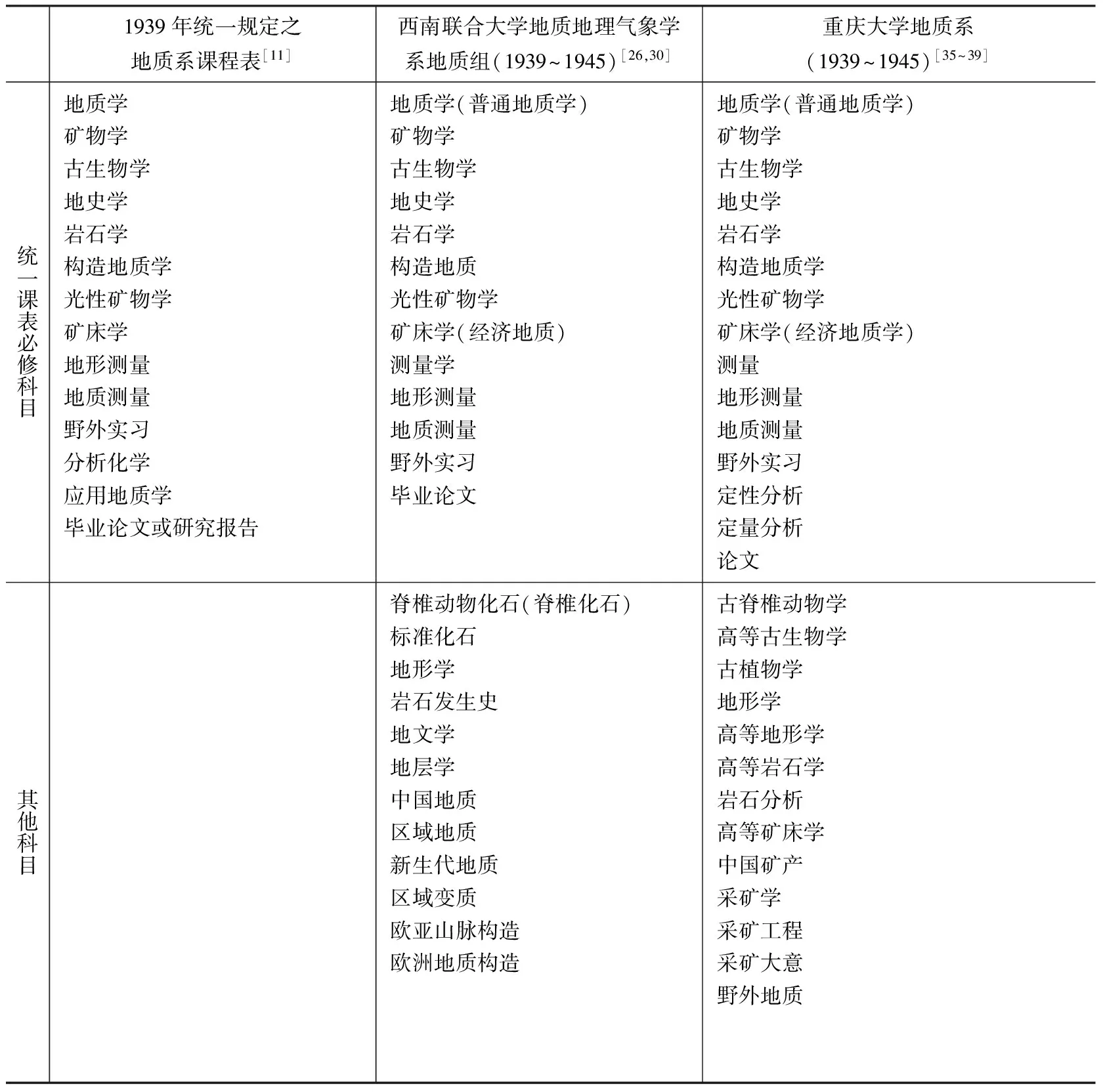

当1939年教育部定制的统一课程表发放至各大学时,各校对此做出了不同的反应。位于陪都重庆的中央大学和重庆大学都遵照教育部的规定而执行。而远在昆明的西南联合大学则对课程的统一表示了不满,并于1940年6月10日拟定了《西南联合大学教务会议就教育部课程设置诸问题呈常委会函》。该函认为,教育部无权干涉教学内容,对于课程进行统一的规定束缚了教授教学等。[32]然而就地质系课程的开设情况而言,西南联合大学基本还是遵照了统一课表的规定。中山大学的教学因战争而受到严重影响。[33]西北大学地质地理系在此时刚刚成立,因教授匮乏等因素,并不能按照统一课表的规定开课,学生们多半是靠课外自学完成学业。[34]本文仅以重庆大学和西南联合大学地质系的专业课程开设情况列表如下:

表3 1939~1945年地质系专业课程(必修选修)对比

由表3可以看出,西南联合大学与重庆大学所开设的课程与教育部规定的地质系必修科目表基本一致。只是西南联合大学的课程表中未列出分析化学一课,而该课是地质学研究的基础课程。同时该校的化学系有开设这门课程,因此笔者推测地质系实际有开设分析化学课,只是因不属于地质学而未列出。

值得关注的是应用地质学课程的开设。如前所述,经济地质学属于应用地质学的范畴,但因与矿床学的内容接近,因此这一时期高校并未对这两门课做明确的区分。而除此之外,则无其他应用地质类课程的开设。在抗战爆发前夕,中央研究院李协、李四光、叶良辅三人曾提案,“请吾国地质学专家注重实用地质学之研究,……例如各省有用矿物之调查测量及分析、各处地下水之测验、各地适用于建筑岩石之物理的及化学的试验等等。”[40]抗战爆发后,地质调查机构也将工作偏重于实用方面。[41]可以说,地质界对于应用地质类的研究基本达成了共识。然而对比两校的课程发现,西南联合大学除矿床学(经济地质学)外,再无此类课程,重庆大学则开设了几门并不属于地质学范围的采矿学相关的课程。出现这种现象的原因主要是此前对于应用地质的研究较少。而在这些领域有深入研究的学者也都在一线工作,为抗战建国服务。以经济地质学为例,其课堂内容多涉及煤矿、金属矿产,而关于石油的内容则较少。这主要是因为当时油田匮乏,在国民党统治区内仅有一处玉门油田,从1939年才开始出油。[42]而在玉门主持工作的石油地质学家孙健初、翁文波等人,因肩负着油田勘探开发的任务,也无暇从事教育工作。

在统一课程规定的范围之外,西南联合大学还开设了多门地质及构造地质类的课程,古生物学次之。而重庆大学则开设了一些采矿类及古生物学类的课程。1940年8月,原就职于中山大学地质系的德籍地质学家米士(Peter Hans Misch,1909~1987)应孙云铸之邀到西南联合大学任教。[43]米士精于构造学,所以自1940年开始构造地质一课即由其担任。此后他又相继开设了区域变质、欧亚山脉构造、欧洲地质构造三门选修课。王恒升1940年1月到西南联合大学任教,[43]并于该年起开设了岩石发生史一课。有意思的是,西南联合大学摒弃了采矿类的课程,而在1927年的课程表中出现的古生物类的高深课程也一并消失。这种变化是与教育部对于课程统一的规定相契合的。然而,还有一种可能的原因是西南联大此时没有教授此类课程的教师。因为在课程统一之前,西南联合大学即没有了此类的课程。重庆大学则仍开设了多门采矿类的课程。

在这一时期,重庆大学地处战时政治文化的中心,汇集了优秀地质学家的经济部地质调查所于1938年迁至重庆郊区北碚,四川省地质调查所亦于1938年在重庆成立。1944年李四光及其掌管的中央研究院地质研究所亦迁至重庆。战时与重庆大学比邻而居的中央大学亦有许多著名教授在重庆大学兼课。例如1940年《重庆大学各院系科教师担任课程时数一览》[44]中,地质系有教授及讲师共9人,其中专任教授2人,专任讲师1人,其余全部为兼任。[37]1942年时,共有10人,其中专任教授3人,其余全部为兼任。兼任教授中主要来自中央大学及四川地质调查所。可以说,战时的重庆大学地质系具备了天时地利人和的条件。

通过对比两校的课程开设情况可以看出,除教育部规定的必修课程外,其余课程的开设从很大程度上取决于教师的研究领域及专长。尽管战时地质界对于应用地质学的重要性都有一致的共识,然而由于缺乏研究这些领域的教师,因此除经济地质学外,也没有开设其他的应用地质类课程。总体来说,教师资源对于地质课程的实际开设情况产生了最直接的影响。

4 余 论

综上可以看出,大学地质系课程设置主要受到内外两层因素的影响。内因主要指地质学学科本身的知识体系,它决定了专业基础课程的设置。外因则主要包括战争、政治、师资状况,以及社会需求等因素,它决定了地质系课程的整体架构以及专业基础课程以外的课程设置。

其中,战争直接影响着其他几个外在因素。尽管“战时应做平时看”的教育方针从政治层面支持了大学教育的有序开展。然而,多数学科教育仍在战争中受到严重的影响。在高校内迁的过程中,除中央大学外,其他学校的图书仪器等物品均有不同程度的损毁。而战时经费紧张,交通不便,添置新的图书仪器也非常困难。[45]“图书设备的匮乏使科学和技术科目的课程作业质量下降。同时,图书馆书本不足使大多数大学课程严重依赖课堂笔记和基本教科书,结果教学双方都受到严重的限制”。[46]

地质系虽也面临同样的困境,但是与理学院其他学科不同的是,地质学最好的“实验室”就是在野外。从事岩石、矿物、古生物等研究,其样本皆取自野外。而室内实验也需与野外地质现象相参证。“就教学言,同学实习之时数愈多,则其所习书本上之知识因参证而愈明。就学理言,调查之范围愈广,则其所集材料之意义,因比较而愈显”。[45]在抗战时期,野外实习在一定程度上弥补了因图书仪器缺乏而造成的课堂教授中的不足,从而降低了战争对于地质教育的损失。

西南地区地质构造复杂,地层发育较为齐全,矿产种类繁多。对于中国西南地区的地质调查也一直备受地质学家的重视。1911年,丁文江留学归国后便直接前往云南进行地质调查,“因为他的老师哥利格里研究东非大峡谷,认为可能与滇西有相似之处(以后老师放弃此说)。”[47]1929年,丁文江又组织了一次大规模的西南地质调查,涉及了贵州、四川、西康、云南等省。但是由于地处偏远,战前地质系的学生基本没有机会踏足到这一地区。而在各高校内迁后,西南联合大学地质系的实习范围集中在了昆明周边及云南的部分地区。中央大学地质系的师生则对重庆周边及四川的部分地区进行了考察。可以说,地质系师生在西南地区的野外实习中受益匪浅。

战争也在一定程度上促进了地质系与实业部门及矿业公司的交流与合作。1942年,西南联大地质地理气象学系与云南省建设厅合作成立了云南地质矿产调查所。地质系教授孙云铸、袁复礼、张席禔、王恒升、冯景兰等人在该所任所务委员。这些地质系教授和云南地质矿产调查所合作勘察了云南大部分地方。[48]地质系的学生也在野外实习中对昆明的近郊以及云南的矿产进行了地质调查。另外,一些矿区常常被列入野外实习的范围。这不仅能使学生了解矿床及地层的相关知识,还能使他们对于矿产开发工作进行初步的了解,为毕业后的工作做准备。同时,由于学校不能为野外实习提供经费,矿业公司有经济能力为师生的食宿提供支持也是其中的原因之一。[42]

尽管战争对于大学地质教育造成了诸多负面影响:因日军的侵袭所导致的生存条件的恶劣;因学校迁址而所导致的图书仪器设备的损失;因物质匮乏所导致的教育及生活条件的困窘等。但是,地质教育也因战争而有所受益。西南地区的地质条件赋予了地质系师生良好的学习环境,而地质系的野外实习也为西南地区的地质调查做出了贡献。

致 谢 感谢中国石油勘探开发研究院李德生院士、中国地质图书馆张尔平先生在本文写作过程中提供的帮助;感谢中国科学院自然科学史所张九辰研究员、韩琦研究员为本文提供的指导和建议。

1 教育部教育年鉴编纂委员会. 第二次中国教育年鉴(第一编)[M],上海:商务印书馆,1948. 10.

2 陈立夫.告全国学生书[J].教育季刊,1938,14(2):14~16.

3 战时各级教育实施方案纲要[J].教育部公报,10(4~6).

4 中国国民党五届六中全会教育报告(自1939年1月起至10月止)[R]//杜元载主编. 革命文献(第58辑),台北:中国国民党党史史料编纂委员会编印,1972. 150~151.

5 教育部高等教育司. 全国高等教育概况[R]. 1939.

6 国立大学校条例[R],1924年2月23日.

7 令饬呈报修订大学科目表意见(教育部训令,高字第23585号,1944年5月)[A],重庆市档案馆,01220001004960000005000.

8 教育部教育年鉴编纂委员会. 第二次中国教育年鉴(第五编)[M],上海:商务印书馆,1948.

9 奏定大学堂章程(光绪二十九年十一月二十六日)[R]//陈元晖主编. 中国近代教育史资料汇编(学制演变),上海:上海教育出版社,1991.

10 教育部公布大学规程(1913年1月12日部令第1号)[J]. 教育杂志,1913,5(1).

11 黄龙先.我国大学课程之演进[J].高等教育季刊,1941,(3):113~134.

12 孙云铸. 谈谈几个标准地质系[J]. 大地,1937,1(4):1~5.

13 章鸿钊. 中国地质学发展小史[M]. 上海:商务印书馆,1937,38~39.

14 蒋中正. 革命的教育(1938年8月28日出席中央训练团第一期毕业典礼训词)[J]. 中央周刊,1938,1(13):2~9.

15 陈立夫. 成败之鉴[M],台北:正中书局,1994,251~252.

16 张九辰. 山水人生——陈梦熊传[M],北京:中国科学技术出版社,2013. 37.

17 关于检送理学院数理系课程意见致四川省立重庆大学文书课的公函,附:意见书(1939年2月)[R]. 重庆市档案馆,01200001001860000054000.

18 大学规程(1929年8月14日)[R]//中国第二历史档案馆编. 中华民国史档案资料汇编(第五辑第一编),教育(一),南京:凤凰出版社,1997.

19 一九三七年以来之中国教育[R]//杜元载主编.革命文献(第58辑),台北:中国国民党党史史料编纂委员会,1972. 63.

20 关于转发大学理学院各系必修、选修科目草案及审查意见的公函、训令[R],重庆市档案馆,01200001001850000016000.

21 国立北京大学十六年度—十七年度课程指导书[R],北京大学档案馆,BD1927001- 2.

22 国立中山大学秘书处. 国立中山大学现状[R]//杜元载主编.革命文献(第58辑),台北:中国国民党党史史料编纂委员会,1972.339~340.

23 理学院概况[R]. 1936年5月.

24 四川省立重庆大学理学院数理系、化学系、地质系一九三七年上期成绩登记簿[R]. 重庆市档案馆,01200004001010000001000.

25 重庆大学理学院数理系、化学系、地质系、体专科一九三七年度成绩总登记表[R]. 重庆市档案馆,01200004001160000135000(注:此表内实际为1938年度的成绩表,此处仅摘录1938年度二、三年级课程).

26 北京大学,清华大学,南开大学等编. 国立西南联合大学史料(第3卷)[M],昆明:云南教育出版社,1998.117~402.

27 地质新闻:中山大学地质系学生野外实习近讯[J]. 大地. 1937,1(5):46~47.

28 国立中央大学一览(第三种)理学院概况[R],1930.

29 四川省立重庆大学一览[R],1937. 80~81.

30 西南联合大学北京校友会编. 国立西南联合大学校史——一九三七至一九四六年的北大、清华、南开[M]. 北京:北京大学出版社,1996. 251~254.

31 朱家骅. 大学教育问题[N].中央日报(南京),1931年9月2~4日.

32 北京大学,清华大学,南开大学等编. 国立西南联合大学史料(第1卷)[M],昆明:云南教育出版社,1998.17~18.

33 李春昱. 中国之地质工作[R]. 行政院新闻局印行,1947.

34 胡晓菁. 寻找地层深处的光——田在艺传[M],北京,中国科学技术出版社,2013. 25.

35 四川省立重庆大学理学院地质系一九三九正式生成绩总登记簿[R]. 重庆市档案馆,01200004001250000063000.

36 四川省立重庆大学地质系一九四〇年度正式生成绩总登记册[R]. 重庆市档案馆,01200004001320000105000.

37 一九四二年下期四川省立重庆大学各院系科班教师担任课程时数一览[R]. 重庆市档案馆,01200004002100000049000.

38 国立重庆大学一九四五年第一学期及第二学期各院系科课目一览[R]. 重庆市档案馆,01200004002100000115000.

39 四川省立重庆大学二十七年度成绩总登记表[R]. 重庆市档案馆,01200004001160000135000.

40 国立中央研究院公函(有字第〇五一九二号)[J]. 重大校刊,1937,(14):15.

41 杨钟健. 杨钟健回忆录[M],北京:地质出版社,1983. 122.

42 李德生口述[M]. 2014年11月25日. 北京:中国石油勘探开发研究院.

43 北京大学,清华大学,南开大学等编. 国立西南联合大学史料(第4卷)[M],昆明:云南教育出版社,1998.123.

44 一九四零年下期四川省立重庆大学各院系科教师担任课程时数一览[R]. 重庆市档案馆,01200004002100000010000.

45 梅贻琦. 复员后之清华(续)[J].清华校友通讯,1947,(2).

46 费正清,费维恺编. 剑桥中华民国史(下卷)[M],北京:中国社会科学出版社,1994. 411.

47 尹赞勋. 往事漫忆[M],北京:海洋出版社,1988. 28.

48 资源委员会矿业处. 地质矿产消息[J],1942,(3).

Continuity and Change in the Curricula of Geology Departments during the Anti-Japanese War

ZHOU Yufeng

(InstitutefortheHistoryofNaturalSciences,CAS,Beijing100190,China)

The reform of university curricula during 1938—1939 ended a university’s right to design the curriculum, and rebuilt their structure.This article examines changes in the curricula of departments of geology from the late Qing dynasty through to the Anti-Japanese War, and compares the differences between them before and after the reform, as well as differences between the curriculum of the Department of Geology of Southwest Associated University and that of Chongqing University. The results show that curricula were affected by both internal and external factors. The internal factor was the knowledge system of geology, which determined the foundation courses. The external factors included war, politics, teachers, social needs and other factors, which determined the structure of the curricula and the courses outside of geology.

the Anti-Japanese War, higher education, curriculum of the geology department

2015- 12- 15;

2016- 08- 18 作者简介:周玉凤,女,1984年生,河北承德人,博士研究生,研究方向为地学史。 基金项目:中国科学院重点部署项目“地质学在中国的本土化研究”(项目编号:KZZD-EW-TZ- 01)

N092∶P5- 092

A

1000- 0224(2016)04- 0451- 12