回返歌之源头 让当哭者哭

——梁雷萨克斯协奏曲《潇湘》音乐评析

2016-02-12班丽霞

■班丽霞

回返歌之源头 让当哭者哭

——梁雷萨克斯协奏曲《潇湘》音乐评析

■班丽霞

当代旅美作曲家梁雷的协奏曲《潇湘》,2009年受萨克斯演奏家林建宽①委约,为中音萨克斯与管弦乐队而作。2014年3月,修订后的作品由林建宽与波士顿现代交响乐团合作,吉尔·罗斯指挥,首演于新英格兰音乐学院乔丹音乐厅。2015年,此曲在美国荣获“普利策”音乐提名奖,遂引起国内音乐界的广泛关注,并受邀作为2016北京现代音乐节开幕音乐会的开场作品,于5月22日,由何塞·塞雷布里埃指挥北京交响乐团在国家大剧院音乐厅演出。这也是梁雷1990年出国学习后第一次回国出席大型作品的音乐会。写这篇小文时,现代音乐节已过去百天,回想《潇湘》的演奏,给我留下深刻印象的并非盛大的开幕音乐会现场,而是此前旁听作品彩排时的场景与感受。

在北京交响乐团狭促的排练厅里,我就坐在演奏家林建宽的身后,他用摘下来的萨克斯哨口从头“哭”到尾,时而哀怨,时而忿恨。曲末那一声撕心裂肺的哭号有着无比震撼的悲怆感,那是一个人在绝望之境所能发出的最后一声呐喊。原本对此曲“怪异的”音调感到不适的演奏员们,在听完梁雷对创作缘起的现场介绍后,其瞬间凝重的表情深印在我的记忆中。这份凝重,来自他们内心深处所受的触动,来自他们对时代悲剧的认知与同情,而这正是驾驭和诠释这首作品的关键所在。

梁雷为演奏家们讲述的是一个真实的故事:英年早逝的作曲家莫五平(1968—1993)生前是梁雷的良师益友,临终前留下一部未完成的歌剧,以“文革”期间湖南发生的一个悲剧事件为主题。在潇水与湘江交汇的地方,一位妇人的丈夫被村长折磨致死;为了报仇,她每夜在村长房后的树林中像鬼一样哭泣,数月之后,她与村长都发了疯。②为了纪念莫五平,梁雷决定以自己的方式“重讲”这个故事。就在莫去世一周年后,梁雷完成了萨克斯独奏曲《京剧独白》(1994),其音乐素材借鉴了京剧韵白中的哭腔,由萨克斯哨口吹奏出的哀哭曲调,如泣如诉,感人至深。自此,这一来自京剧韵白的曲调素材便如一粒坚韧的种子,在梁雷的音乐土壤中生根发芽并至枝繁叶茂。由它结出的果实是一系列彼此关联的作品,如《迷楼》(为混合乐队而作,1999/2002)、《潇湘的回忆》(为中音萨克斯与磁带而作,2003)、《冤·怨·愿》(萨克斯四重奏,2008)以及我们正在谈论的这部萨克斯协奏曲。我在此前的研究中,将这些作品统称为“潇湘”系列。

我曾对作曲家反复采用同一素材的做法有所疑惑,对此,梁雷的观点是:每一个素材都是有生命的实体,有着不可测度的生长空间与潜力,因此他不想用过一次就轻易放弃,而是不断尝试以新的方式加以完善。寻找一个新素材并不难,难的是不断在旧有的素材上写出新意。近日,我在一篇关于伍迪·艾伦的访谈中注意到他评价导演伯格曼的一句话:“人人都有着迷的东西。伯格曼的电影里,你会看到一些东西反复出现,但其呈现的方式总是新鲜的”③。显然这与梁雷的做法不谋而合。从1994到2014年,梁雷创作的这些主题相近、体裁各异的作品跨越整整20年时间,其意图早已超越对师友莫五平的缅怀之情。那位被迫发疯的女子已化身为关汉卿笔下的窦娥,化身为历史与现实中所有遭受不公正侵害的冤屈灵魂。这种带有强烈批判性的创作主旨还延伸到其他作品,如为钢琴与民族管弦乐队而作的《记忆的弦动》(2011)、室内歌剧《四首科里多》④第三幕《罗丝》(2012)、为室内管弦乐队而作的《竹光》⑤(2013)等。“潇湘”系列的作品承载了作曲家对家国历史的追忆、对暴力不公的谴责以及对无数被迫害者的无尽哀思,与他创作的有着浓郁文人气息或蒙古音乐情结的其他作品形成了鲜明对比。

萨克斯协奏曲《潇湘》在具体创作手法上有着诸多创意,尤其体现在作品的开头方式、主题素材、织体形态与乐器音色等方面。

一、作品开头

美国音乐学家列奥·特莱特勒曾经强调,作品“开头总是一个关键的时刻——因其令听者进入一首作品的方式,因其必须要获得某种从静默到音乐的逆转,并因此让听者的意识经历一次非同小可的世界转换”⑥。梁雷在乐曲《潇湘》的开头,没有安排协奏曲惯常的乐队呈示部,也不做任何场景或情绪的铺垫,而是让萨克斯独奏从第一声起就在“哀哭”。这样突兀的开头在令听者惊愕的同时,也有着不容分说的带入感。听者仿佛立刻置身于暗夜中的山林,听闻无处伸冤的女子像鬼一样的哭号。听到这样的开头,我不止一次地联想到勋伯格的《华沙幸存者》,其刺耳尖利的小号音调同样是直截了当地将听者带入华沙的集中营,好像那场惨绝人寰的屠杀正在眼前发生。这样毫无粉饰地对人类痛苦的直接呈现,无疑彰显出现代艺术中最真诚的一面。我们既可以在《华沙幸存者》《广岛受难者的挽歌》中听到,也可以在蒙克的《呐喊》、达利的《内战的预感》、毕加索的《格尔尼卡》中看到;还可以在西班牙诗人洛尔迦(Federico Garcia Lorca,1898—1936)的《哀歌》⑦中读到,这首哀歌几乎可以作为我们聆听《潇湘》的心理写照:

我已关上阳台的门

因为我不想听那哭泣,

但是在那堵灰墙后面

除了哭泣声听不到别的。

那里几乎没有天使歌唱,

也听不到几声狗吠,

一千把小提琴握进我的手掌中。

但是哭泣就是无尽的狗吠,

哭泣就是无尽的天使,

哭泣就是无尽的小提琴,

眼泪克制住了风,

除了哭泣声再也听不到别的。

二、韵白音调

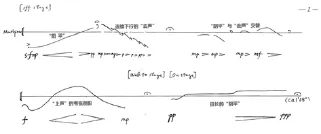

“潇湘”系列中由萨克斯哨口吹奏的“哭腔”音调,借鉴了京剧韵白中的四声音调:阴(一声)、阳(二声)、上(三声)、去(四声),并在此基础上加以戏剧化的变形。第1—27小节基本保留了《京剧独白》的曲调形态,从梁雷为《京剧独白》手画的图表谱(谱例1)中,可以清楚看到他对四声音调的灵活运用。完整的“哀哭主题”被延长的休止符划分成四句,带有起承转合的结构性质,其蕴含的情感层次也是整部协奏曲的结构缩影。其中,第一句由一个拉长的阳平声与五个断续下行的去声组成,力度渐弱,哀怨而无助;第二句是阴平声与去声的两次交替,力度渐强,积蓄着挣扎与忿恨;第三句是上声的倒影形式,力度达到最强,是控诉与呐喊的爆发;最后一句是拉长的阴平声,力度渐弱,声音渐远,最终归于绝望和沉寂。在“哀哭主题”上下滑动的曲调中,隐藏着大量的微分音。对于懂一点京剧的国人来说,这个音调尽管有些“怪异”,但很接近传统;而在国外听众的耳中,这个富含“微量元素”的曲调无疑属于现代音乐的创新。对于传统与现代这一对范畴,梁雷有着自己的见解,他曾写道:“我喜欢充满新意的传统音乐和具有传统特质的新音乐。我学习的传统音乐孕育着未来的种子;我钦慕的新音乐仿佛笼罩着时间的影子。”⑧

谱例1《京剧独白》中的“哀哭主题”

此外,《潇湘》的“韵白音调”不只是作为冤屈者的“哀哭主题”,还为全曲提供了基本的音高素材,它们在旋律、和音、织体等音乐形式中转化为不同的面目姿态,体现出这一音调的高度可塑性。例如,乐曲中象征暴虐的两种音乐形态,其音高成分均来自“韵白音调”,只是在这里故意抹去了哀婉的微分音元素,仅留下相对生硬的半音组合由铜管与木管吹奏。其中一个是纵向半音音块的“咆哮”与短促不规则的“重击”,它们在第74—93小节内最是猖狂;另一个是半音下行的“暴虐主题”音调,它从第2小节开始就以阴沉的下行小二度和音动机出现,由铜管乐组在极低的音区吹奏。在其后的乐曲展开中,“暴虐主题”的力度、长度、厚度不断增强扩大,并在曲尾第134—136小节(谱例2)达到狂躁不安的狰狞姿态。

谱例2 第134—136小节,“暴虐主题”

“暴虐主题”总是紧随着“哀哭主题”出现,二者虽然在形态与性情上截然对立,但作曲家让它们共享一个素材的做法,不仅只是出于使主题材料统一、关联紧密的纯艺术构思,而是在音乐内涵的表现上另有深意。《潇湘》故事中的村长虽是悲剧的制造者和施虐者,但他最终也因良心备受煎熬而发了疯。因此,这个村长与那位妇人一样,都是时代与暴政的牺牲品。还需指出的是,除了这两个主题,《潇湘》中还有一个重要的旋律性主题——“瑶歌”(参见谱例5)。“暴虐主题”的节奏型就是从瑶歌片断的结尾衍化出来的,这在进一步增强主题联系的同时,也更加深化了作品对时代悲剧的批判性思考。

三、回声织体

《潇湘》的乐队部分还有一种独特的复调织体形态,其音高素材同样来自“韵白音调”。这一织体或以支声复调的形式出现在“哀哭主题”的句尾,并填充句后的空白,或以相继叠入的模仿复调形式与主题并置,多由弦乐以极轻的力度在超高音区演奏。例如,谱例3中转变成悠长的下行滑奏的三部卡农,犹如伴随妇人的悲哭,远处山林层层传递的振动与回声,逐渐飘逝在夜空中。为此,我将其称为“回声织体”。这一织体形态同时也与电子音乐的回响效果有关。在此前创作的《潇湘的记忆》中,梁雷以磁带的方式拼贴了古琴曲《潇湘水云》、莫五平的歌声及当地瑶歌的片断,并用电子技术添加了许多回响效果。待到创作《潇湘》时,尽管不再使用电子手段,但作曲家却尝试通过多样的配器手法与织体形态来“模拟”电子音乐的回响,使其音响效果“介乎于实与虚、似与不似之间”,对于梁雷来说,这样的“灰色地带”是耐人寻味的。⑨除《潇湘》外,“回声织体”在《竖琴协奏曲》(2008)、室内乐《花开的声音》(2011)、低音提琴协奏曲《幽光》(2014)等乐队作品中均有呈现。

谱例3 第8—12小节,“回声织体”

四、音色之影

“创造力的获得是美好的意外事件”(伍迪·艾伦),《潇湘》独特的表现力与梁雷偶然发现的萨克斯哨口是分不开的。

多年来,梁雷对常规乐器的音色进行了极富想象力的探索,他为长笛、竖琴、钢琴、羽管键琴、低音提琴等创作的作品,均极大地丰富了乐器的演奏技术与音色表现。在此曲中,除了对萨克斯哨口音色的创造性挖掘之外,梁雷还喜欢采用一种模糊的混合音色,即让几种不同音色的乐器以类似支声复调的形式同时演奏,几个声部间时而交错、时而并置、时而合一,从而产生一种奇特的色彩摩擦与混合。若通感为视觉印象,则状如一束斑斓闪烁的光线,你无法从中分辨出具体有哪些颜色,但它们明明都在里面。我想,这就是梁雷曾经提及的“音色之影”⑩。如在第21—25小节(谱例4),萨克斯哨口在吹奏“哀哭主题”的第三句时,第一单簧管也用其哨口紧随其后,两者交错并行产生一种奇妙的混合音色。可以说,此处的单簧管与萨克斯,无论在旋律上还是音色上,彼此都是对方的“影子”。梁雷正是在创作《潇湘》时发现,在所有的吹管乐器中,单簧管哨口的音高稳定性仅次于萨克斯。他随后在2010年的室内乐《听觉假设》中,让单簧管哨口承担起吹奏“韵白音调”的重任。

谱例4 第21—25小节,“音色之影”

除了上述微观细部的创作特性外,《潇湘》在整体构思与艺术特性上还体现出三个悖论。这些悖论尽管是由作曲家采用反常规的创作手段造成的,但其目的并非是“不走寻常路”的单纯创新,而是为了深化其批判性的社会内涵。

1.故事—非叙事

《潇湘》的创作缘起于一个真实的故事,作曲家亦在乐曲说明中简要叙述了时间、地点、人物及事件的来龙去脉。这很容易让欣赏者产生一种心理期待,以为作曲家会像小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》那样,用音乐重新讲述这个故事,但梁雷并没打算顺从这样的期待。可以确信的是,梁雷在构思作品的整体结构,尤其是开头、高潮、结尾等关键部位的布局时,是特意要打破所有陈规套路的。普通线性叙事中的正叙、倒叙或插叙,均不是《潇湘》的选择。

乐曲不经任何铺陈直接由“哭”开始,由“哭”结束,让整部作品都聚焦于这一种情绪,并由它向外扩散延展。乐曲中,无论是何种形式的“悲哭”,还是肆意咆哮的暴虐;无论是令人窒息的静寂,还是远山微弱的回响,均是从哀哭者的内心生发并蔓延开去的。这里没有清晰的叙事逻辑与时间次序,只有原始而强烈的情感的抑制与爆发以及由此产生的戏剧张力。正因如此,《潇湘》才能跳脱湖南道县所发生的一人一时一事,成为古往今来所有受冤屈者的哀歌。

2.协奏曲—反协奏

《潇湘》是一首协奏曲,但作为独奏乐器的萨克斯并未在乐曲中展现过多的炫技,反而常常处于“无力言说”的状态。尤其是乐曲中部(第44小节开始)的萨克斯独奏,由舌尖击打簧片而发出的声音,断断续续、欲诉无言。正如作曲家自己所介绍的:“萨克斯被摘下哨口,成了一个“残废”的乐器,象征着一个被摧残了的人和她被摧残了的灵魂”11○。不仅如此,萨克斯独奏还被大段的休止或“静默”所包围。例如,位于乐曲2/3处的黄金分割点,对于传统协奏曲来说,正是展开部末尾营造高潮以迎接再现的时刻,但在《潇湘》中却代之以长达40秒(6∶18—6∶58)的“静默”。在这长长的寂静里,只有打击乐发出的细微声响,如瑟瑟冷风掠过一片荒凉之地。恍然之间,时光流逝,岁月蒙尘,所有哀哭都被淹没,所有创痛都被忘却。历史时空正是在这长长的静默中完成了过去与现在的切换。这种反常规的构思与设计对任何一位作曲家来说都是一种冒险,现如今的音乐厅里,有多少听者能耐得住这么长的“静默”?但用心聆听者会在这压抑的沉默中,沉入人类灵魂最幽暗的角落。

作品的另一“反协奏”之处是在乐曲结尾,这里没有独奏与乐队的辉煌合奏,萨克斯在发出最后一声哀嚎之后(第137—138小节)便彻底沉寂,只留下一支木鱼继续发出冷酷的敲击声。传统的协奏曲中,独奏总带有一种“英雄”的气质,它以一己之力与整个乐队竟奏、抗衡,最后的结局通常是胜利的和解与凯旋。但《潇湘》里的“主人公”始终是孤独、孱弱、无助的,它虽有挣扎、虽有呐喊,但结局注定是绝望与沉寂。

3.歌—非歌

最后一个悖论关系到乐曲中引用的瑶歌片断。它在曲中先后出现两次:第一次是在“哀哭主题”与“暴虐主题”的呈示之后,由加弱音器的小号独奏(谱例5)。第二次是在长长的“静默”之后,作为再现部开始的标志(第105—112小节),由萨克斯、长笛、单簧管和双簧管依次交叠的六声部复调形式。值得思考的是,这两处瑶歌片断的寓意何在?是被冤屈者对往昔生活的回忆,还是作曲家用以抚慰受戕害的灵魂,亦或是作为“声景”暗示故事的发生地?或许都有,古老的民歌总能带来一抹怀旧的色彩,但我对此还有另一种感受或理解。

谱例5第37—40小节,瑶歌片断

汉代《毛诗序》中有写:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之……。”这里的“歌”是人类最原初的歌,它承载着言语与嗟叹尚不足以表达的“情”。所谓“悲歌可以当泣”,《潇湘》中萨克斯的“哀哭”就是初始的歌,它用最直接的方式表达最纯粹的情感,“是音乐的原始冲动,是歌的源头”12○。而瑶歌却已是“声相应、故生变、变成方”而谓之的“音”了,它的动听、平静和悠扬与《潇湘》苦难的情境有极大反差。尤其是在“静默”之后再现的瑶歌,让我想起鲁迅先生在《纪念刘和珍君》中所说的“时间永是流驶,街市依旧太平”,只留下淡红的血色与微漠的悲哀,让人暂得偷生。此处的瑶歌就是将一切旧迹洗涤之后的忘却。在这里,让我们回头再读一读洛尔迦的诗,会发现他是如此敏锐地表达了相同的感受,他说:即使有一千把小提琴握在手中,也止不住那“哭泣”,因为“哭泣是无尽的小提琴”。“哭泣”也是无尽的歌,而美丽的瑶歌不再是那初始的歌,至少在此曲中,不是真正意义上的歌。

文章最后,我还想说明的是,在作品的艺术性与道德内涵之间,我并不想过多强调后者的价值。这方面,我非常认同美国文化学者苏珊·桑塔格的观点,尽管她是在《论摄影》一书中提出的,但我们不妨触类旁通,引而伸之。她认为,艺术作品所承载的道德内涵是脆弱的,因为它很容易就达到一个饱和点。苦难的艺术主题,尽管会在欣赏者中间激起道德的义愤与怜悯,但过多的呈现会很快削弱其情感的冲击力,使接受者的神经逐渐变得麻木。各门艺术的历史可以证明,随着时间流逝而建立起来的是“审美的距离”,也就是说,时间终将在艺术水准上为所有的作品定位。13○我相信,梁雷深谙这一艺术规律,在他的音乐创作中始终保持着精益求精的艺术追求。而《潇湘协奏曲》无疑是一部将独特艺术个性与深刻人文内涵有机融合的杰作,能获得“普利策奖”最终提名,它实至名归。

①林建宽1972年生于新加坡,杰出的萨克斯演奏家,现任教于美国伊斯特曼音乐学院。他与梁雷是大学同窗,也是合作多年的挚友。

②梁雷《迷楼:声音的楼阁》,《黄钟》2000年第3期。

③伍迪·艾伦《永远别去取悦大多数》,访谈来自《巴黎评论》,由微信公众号LCA编译整理,ID:L-Contemporary-Art。2016-09-02由“单向街书店”转载。

④《四首科里多》是2012年梁雷与国外其他三位作曲家合作的一部歌剧,题材是关于美国与墨西哥边境非法偷渡、贩卖性奴的悲剧故事。梁雷负责创作第三幕《罗丝》。

⑤室内管弦乐曲《竹光》共有四个乐章,是为缅怀在战争中死亡的先辈而作。

⑥列奥·特莱特勒《历史、批评与贝多芬〈第九交响曲〉》,杨燕迪译,收入《音乐解读与文化批评:杨燕迪音乐论文集》,上海音乐学院出版社2012年版。

⑦这首《哀歌》出自西班牙诗人洛尔迦的《塔马里特诗集》(1936),由王家新译自英译版诗集。

⑧参见音乐学家弥生·埃夫莱特为梁雷作品专辑《迷楼》所写的英文介绍,夏润禾译。

⑨李西安、谢嘉幸、梁雷《贴近自心的音乐——梁雷近作三人谈》,《人民音乐》2006年第2期。

⑩ 梁雷《对我深有影响的几个体验和一些创作想法》,《人民音乐》2012年第1期。

11○参见梁雷2016年5月18日在华东师范大学“梁雷音乐作品研讨会”上的讲座内容。

12○这句话来自作曲家本人翻译的乐曲介绍。

13○苏珊·桑塔格《论摄影》,艾红华、毛建雄译,湖南美术出版社1999年版。

班丽霞 博士,中央音乐学院音乐学系副教授

(责任编辑 张萌)