“三”中大智慧

2016-02-11宋殿儒

宋殿儒

中国文化传承中,有个人们口头经常道出的字———“三”。三在数字行列中名列第三位,没有太大的显摆,而在中国文化的海洋中,它却是个有头有脑的智慧字眼儿。我们平常生活中经常离不开“三”,我们照相时,面对相机,照相人会喊出一个“一、二、三”,到三为止我们好再喊出一个“茄子”什么的,表情就会自然很齐整;我们众人齐心合力要搬动一块大物件,领头人会喝一个口令“一、二、三”,在三字出口时大家就会一起发力,如果再多喊出一个“四”,那么众人就不会把劲儿使到一块儿去;我们想把一个圆锥形体的物件放稳在平地上,就得去找三个石头做三个支点才能支稳,如果我们违背了“三足鼎立”的原则,去支两个支点,那这个圆物件顷刻就会倒斜了;我们在做事情时,要有一个“事不过三”的讲究,人家邀请你帮忙做事情,你好不情愿,但是人家执着于三次邀请,那你就得事不过三地去帮忙了,过了这个三,你要是还不帮人家,那你就是没有人情味儿了,恨和仇也许就一辈子形成解不开的疙瘩,相应的如果一个人做错了事,第一次错了人家能原谅,第二次错,人家会忍耐,而你要是第三次还那样地错,人家就不会再原谅,事不过三,这个三字是一个关卡,是一个智慧的节点;在古人眼里,三不仅是一个第三位数,而是认为“三生万物”的群体数,老子曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”“三”里有著人民生活中离不开的大智慧。

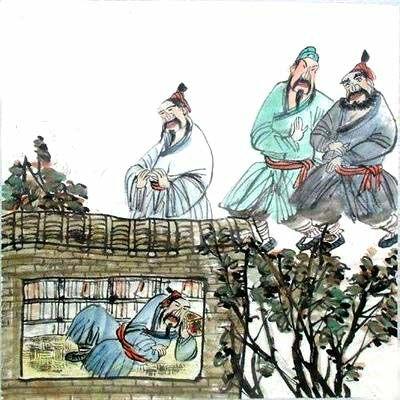

《西游记》中孙悟空三打白骨精的故事家喻户晓。唐僧师徒四人行至白骨岭前,白骨精先后变成村姑、老妪,但全被悟空识破。唐僧却不辨人妖,反而责怪悟空连伤两命。白骨精心有不甘,第三次变成老翁,又被孙悟空识破打死。唐僧盛怒之下写下贬书,要赶孙悟空回花果山。满腹委屈的孙悟空对唐僧的不理解也极其怨恨,心里说道:“我替你除了害,你却不认得,反信了那呆子谗言冷语,屡次逐我。常言道‘事不过三,我若不去,真是个下流无耻之徒,我去,我去……”

因而就一气之下离开了唐僧,回到了花果山。在这里,唐僧和悟空都信奉“事不过三”:唐僧因为悟空三次“行凶”,要断绝师徒关系;悟空则因为唐僧三次不辨是非,选择离开。一个人最失败的不是犯错误,而是犯同样的错误。同样的错误,一次可以理解,两次可以容忍,第三次,就不会被原谅了。

与之相应的,我们的“三”文化也就成为一个聪明人为人处世的大智慧。汉朝末年,刘备听说诸葛亮很有学识,又有才能,就和关羽、张飞带着礼物到隆中卧龙岗去请诸葛亮出山辅佐他。恰巧诸葛亮这天出去了,刘备只得失望地转回去。不久,刘备又和关羽、张飞冒着大风雪第二次去请。不料诸葛亮又出外闲游去了。张飞本不愿意再来,见诸葛亮不在家,就催着要回去。刘备只得留下一封信,表达自己对诸葛亮的敬佩和请他出来帮助自己挽救国家危险局面的意思。过了一些时候,刘备再去请诸葛亮,诸葛亮就欣然出山了。这个故事就是历史上著名的“三顾茅庐”。其实,诸葛亮在刘备邀请他出山辅佐,是内心极为反感的一件事情,诸葛亮身居清净一隅,不愿在江湖上打打杀杀,可是,当刘备第三次执着于诚心邀请时,就动心了,一是为其真诚救国之心动心,二是为人之常情的“事不过三”的常理所致。人家接二连三地邀请,还不为所动,就失去了最起码的“礼数”,三字是做人礼数中的一个限令字眼儿,一般情况不能逾越。为了这个“三”的礼数,诸葛亮出山了,并为刘备打下了三国鼎立时期的一分天下,成为历史上的一段美谈。如果诸葛亮在刘备第三次邀请时还不出山的话,那他也决不会有万世传颂的美名了。

“三”字着实也是中国文化中的一个劝诫智慧的字眼儿。事不过三,实际是告诉人们,做事一定不要过分,受人尊敬和邀请,人家若有诚意,就尽快应许,不要让人家一而再,再而三地请求,如果过了“三”字,就会被视为高傲和目中无人,就会伤害人家的人格和脸面,就会使人心生怨恨;如果做错了事情,不要紧,“人非圣贤,孰能无过?”人都会犯错,关键是如何对待所犯的错误,忽视轻视漠视,置之不理听之任之,必然导致错误越过“三”的极限重复出现,酿成人生大错。

“三”也是一种成熟的界定。如果一个人在“三”限前边做事情,能认真思考,总结教训,汲取经验,反错误为正确,那就是一种成熟和成功。

选自《中国新闻出版报》