黄道周《魁星图》考辨

2016-02-11蔡力杰

蔡力杰

(青岛大学文学院,山东 青岛266071)

黄道周《魁星图》考辨

蔡力杰

(青岛大学文学院,山东 青岛266071)

要要摘要要:立足于晚明人物画风格的时代背景,运用图像分析法,文献研究法和对比分析法,对泉州市文物管理委员会所收藏的黄道周《魁星图》的真伪性进行深入探讨。从中发现《魁星图》的风格多与时代不符,与黄道周的个人风格存在差异,并在题款、题跋、印章、人物服饰存在诸多疑点,进而阐明了长期以来被认为是黄道周人物画代表作的《魁星图》并非是黄道周真迹,而是清中晚期假托黄道周之名的伪作。

要要关键词:人物画;魁星;晚明;黄道周;粗笔写意

黄道周是晚明著名的政治家,儒学大师和书画家,其遒媚浑深的书法在艺术史上有着重要地位和深远影响。实际上黄道周工书善画,清人评论他“山水人物,俱臻其妙。”[1]遗憾的是长期以来,黄道周绘画为其政声书名掩,学界对于其绘画艺术研究极为匮乏,仅见的论述都集中于他的松石画和山水画,而对于其人物画的研究则基本处于空白状态。

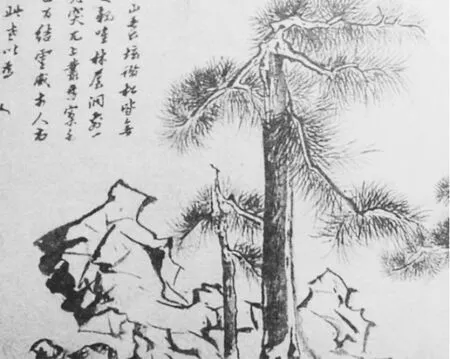

泉州市文物管理委员会《魁星图》(图1)是目前仅见的专业机构收藏黄道周人物画作品,长期以来该作也一直被认为是黄道周确定无疑的真迹和代表作,广泛收录于各类黄道周作品集中。

但《魁星图》作为一件知名度颇高的黄道周绘作同样也存在研究缺失的问题,实际这是一件流传无序且未见于文献的待考存疑作品,其真赝值得商榷。笔者将就此作的真赝问题展开详细论述。首先对《魁星图》的基本情况和各方看法进行归纳,再从时代风格和黄道周个人风格入手,并考察其题款、钤印、题跋等元素,对这幅人物画作品重新作出判断。

图1

一、《魁星图》情况概述

(一)《魁星图》的著录情况及各方评价

《魁星图》在笔者所见的明清各类画史和私人笔记中并未有明确记载。

《漳州府志》曾记载“石斋能画松画魁见姜西溟作赞,画未目睹也”。[2]虽语焉不详,但间接证明了黄道周可能创作过魁(星)图,算得上一条较有价值的线索。

1983年中国古代书画鉴定组开始在全国范围内开展古代书画鉴定,所有过眼评定的文物均编入《中国古代书画图目》一书。在这期间鉴定组也曾鉴定过泉州市文物管理委员会的藏品,在《中国古代书画图目》收录有:“闽7-1明 黄道周 行书寄萧云涛诗 轴 绫”[3],但并没有收录《魁星图》。其中因由不得而知,只是这种结果无疑让今人在研究《魁星图》时失去了较为可靠的参考意见。

目前有关《魁星图》的资料均集中在20世纪80年代后,该图的简介和影件从这时起零星见诸各种资料中,其中较为重要的有以下数例:

1.《福建画报》1981年第1期

始刊载《魁星图》影件,在图像右侧题作《黄道周画的〈文魁图〉》,并在其下注:“泉州市文管会藏”,[4]这是笔者所见最早的《魁星图》影件并标注有收藏单位这一重要信息,此外该报并未对此作做更多解读。

2.铅印本《东山文史资料》第5辑(1985年)

同样刊载《魁星图》影件,在图像左侧题作《魁星图》,在图像正下方注:“以上系黄道周书画真迹”。《东山文史资料》第5辑在插页中附有包括《魁星图》在内的部分黄道周书画作品,编者对收录的作品作出了均为真迹的判断,这是公开材料上首次对《魁星图》真赝作出判断。

3.侯真平著《黄道周纪年著述书画考》(1995年)

书中收录了当时可以搜寻到的几乎所有的黄道周前代和存世书画作品。《魁星图》也被收录其中,遗憾的是该书没有提供更多有关《魁星图》的有益资料,作者如实写下“绘制年份、载体、色彩,尺寸、流传,均不详。”并作出了“该图无文献可征。待考”[5]的客观判断。

4.游明元《磊落苍古风骨神韵——黄道周的绘画艺术》(1996年)

本文是少有的专门赏析黄道周绘画作品的文章,文中共选了包括《文魁图》(也就是《魁星图》)在内的三幅绘作加以陈述赏析。文中作者高度评价《文魁图》,认为该作“迁思妙得,画风简炼,用笔有力,意象寥阔,奇倔风神”,同时强调该作“是黄道周代表作之一”。[6]这是公开文章中第一次对《魁星图》的艺术价值作出系统评价,该评价后被广泛引用。

以上四例是目前能收集到的关于《魁星图》最有价值的材料,其余散见的论述基本都是摘引转抄上述资料。根据这四则材料,大致能拼凑出《魁星图》基本信息资料,并一窥其所谓艺术地位形成的轨迹,而就这条轨迹看来目前所谓《魁星图》为真迹的说法并没有经过严谨的分析判断,而在此基础上将其拔高到黄道周人物画代表作的地位恐怕也是不妥。

(二)拍卖行出现的《魁星图》同名拍品

在2002年福建省拍卖行的拍卖中出现了一幅与《魁星图》如出一辙的同名拍品,拍品信息显示该拍品为水墨绢本立轴,尺寸为72×33.5cm。笔者取两件作品进行比对发现,二者无论是在整体的构图和造型方面,还是在具体的笔法和墨色上都高度相似。

(三)《魁星图》名称辨讹

该画作除了《魁星图》这一命名外,另有《文魁图》的称谓,且后者的流传更为普遍。实际上这件作品应该是《魁星图》而非《文魁图》,这一点完全有必要厘清。

在古代魁星是传说中主宰文章兴衰的神灵,其源于二十八宿之一的奎星,奎星曾被古人附会为主管文运之神。后来随着时间推移因“魁”与“奎”同音,且“魁”还有“首”意,因而替代“奎”字,同时魁星也从抽象的星宿演化成有具体形象的神灵,受到天下考生敬仰供奉。[7]《魁星图》中的人物形象无论是面容还是动作均符合魁星标准,因而将该画命名为《魁星图》是准确精当的。

而所谓的“文魁”则是文星与魁星的合称,在明人文章中有“今日良辰,不免遣鬼判同天曹玉女众神送文魁二星下凡”[8]之句说的即是文、魁二星。通常来讲,文魁合称多指星宿概念,而非具体的神灵形象,所谓的《文魁图》命名是不恰当的。

(四)《魁星图》图像分析

魁星自明清以来一直是深受民间百姓特别是学子喜爱的形象,造型有着极高辨识度和深厚的文化内涵,其在长期衍变中也逐渐形成高度模式化的造型特征,其图像背后表现出的是古代学子对于科举高中和仕途的渴求,虽然有明显的功利倾向,但不失为合情合理的愿望诉求,实际上魁星仍属于民间传统吉祥图案的范畴。传统魁星形象多是面目狰狞,青面赤发,环眼长角,右手握朱笔(意为用笔点定中试人名姓),左手持墨斗,这就是传统的“魁星点斗”造型。此外部分魁星形象还会有将一脚摆出扬起后踢状,在造形上拟“魁”字右下的弯勾。

《魁星图》中的魁星在面部表情和肢体动作上仍保持传统因素:其上身前倾,扭头向上回望,左脚着地,右腿向后翘起。魁星眼窝深凹,怒目圆睁,阔嘴大鼻,戴有耳环,如刺的须发根根上举,面容极为狰狞,凡此种种都与魁星传统形象一致。

而与常见魁星形象不同的是该画上的魁星并非传统的光头裸身形象,而是身着宽袖袍服,头戴幞头,俨然一身文士打扮。其领口翻折开敞,胸前瘦骨嶙峋;手臂强健有力,筋骨毕露,并带有手环。该画最有特色的是画上魁星在右手持有一束梅花,而左手向上抛出一支笔,笔端溢出云气,在云气之中,有一盛放书卷的大斗,这种构图与传统图式截然不同,体现出相当程度的原创性。

二、《魁星图》的风格特征

(一)《魁星图》中所见的时代风格

黄道周所处的晚明时代在人物画风格方面有其独特面貌,在题材、构图、笔墨等方面具有鲜明的时代烙印,并大致显现出趋于统一的基本特征。通过分析《魁星图》与晚明人物画时代风格之间的联系和差异,判断其是否符合晚明人物画的特征有助于更好地对《魁星图》进行合理可靠的断代,并进一步判断其真赝。

1.题材

晚明的人物画不仅颇有成就而且出现了前所未有的变革,这一阶段高士仕女及道释人物题材颇为流行,陈洪绶、崔子忠、吴彬、丁云鹏、曾鲸等晚明人物画大家亦对这类题材表现出强烈的创作欲望。对于这类题材的偏好,一方面是由于这些画家大都无心仕途,追求超然洒脱的生活,使得其多好以道释形象和高人雅士来表达心志;另一方面这亦是历代人物题材精髓沉淀的结果且巧妙地与文人画品格进行了互补融合。而与之相反的是,魁星这类的民间题材作品在晚明人物作品中所占比例极低,《魁星图》并非晚明人物画主流题材。

事实上这类带有浓厚民间特色的题材主要流行于清代中晚期,特别是在黄道周出生地福建更是风靡一时。有文章认为以黄慎为首的闽派人物画的第一大特点就是 “宗教题材的世俗化”,注重“与风土民情的结合”。[9]因而笔者认为史书虽有提及黄道周画魁,但仅有孤例,恐怕难以为证,今天的研究者其实更应关注闽派人物画中对这类民间题材的推崇的现象。

其实就笔者看来黄道周创作《魁星图》的图式心理和意义指向实际也未能有合理解释。

2.构图

晚明人物画在构图上一反宋元流行的方形或者横向传统,而形成了纵向的窄长构图风尚,高居翰认为该构图是“吴派晚期绘画爱用的一种布局方式”[10],在此构图形式中主体人物多安排在画幅的下部,上部则留出较大的空间以满足题款需要。

此外在布局上该时期人物画除人物外还多绘有树木枝叶、磐石溪流等背景并搭配桌椅几塌等物。这二者都是这一时期在构图上的重要特征,这种构图既能保证人物主体形象饱满又通过留白空间来构建深远意象,营造出空灵逸动的画外之境。

反观《魁星图》则处处显现出与这种构图形式相违背之处:仔细观察能发觉在《魁星图》中无论是左侧的梅枝,还是下部的衣摆,亦或是右上方的书卷,与纸边距离极近,整体构图臃肿而逼仄,缺乏留白和透气的空间。人物形象虽饱满充盈但是全无画外之境的意趣。

(二)《魁星图》中所见的黄道周个人风格

尽管目前存世的黄道周绘画真迹屈指可数,但是仅从这些有限的样本中亦可知作为一位卓有成就的书画大家,黄道周的绘画也具有浓厚的个人特征而不是仅有对前人亦步亦趋的模仿,黄道周绘画的个人风格主要体现在样式技法和笔法上,而其个人风格的形成也与时代背景及经历交游息息相关。

1.样式和技法

人物画是中国绘画中出现最早的画科,早在魏晋隋唐时期,它就已经在风格上出现分流,彼时人物画风格上即有“四样”之说,这种样式差异主要表现在描法和用笔上。而自宋代以来,以李公麟为代表的流畅精细的工笔白描和以梁楷为代表的逸笔草草的水墨写意就已逐渐成为人物画样式的两大主流。

到了明代,随着邹德中在《绘事指蒙》中完整提出“十八描”之法,人物画在技法上也达到纯熟:齐备了各类规范的基础描法和在此基础上不断创新的新描法。

晚明人物画呈现出古朴奇崛的风貌,代表了明代人物画的最高成就。其中以陈洪绶、崔子忠、吴彬、丁云鹏等人的“变形派”和以曾鲸为代表的“波臣派”最有代表性。“变形派”和“波臣派”皆是白描一路的风格,对线条重视成为其提高画面表现力的不二法门。“变形派”力追古法,在线条技法上广泛运用高古游丝描、战笔描、行云流水描,线条虽绵长却不失利落,一气呵成,线线分明。而“波臣派”则是长于墨骨淡彩,虽然在面部塑造上对于线条的倚重有所削弱,但是也注重骨法用笔。

此外晚明福建画家群体的人物画样式也同样值得关注,他们多精于工笔,在写意上则相对内敛。郑工在其文章中也曾表示“明末福建几位有影响的画家,如万历年间入画院的吴彬……流寓金陵的肖像画家曾鲸,都以工笔见长。有的虽也画一点意笔,也以墨染,但均有一定限度”。[11]

探索黄道周人物画中个人风格当然需要考察当时的大背景和特定地域下人物画家之间相互影响和渗透。巧合的是从黄道周的交游情况看,其与几位晚明人物画家可谓过从甚密。陈洪绶本就是黄道周的弟子,年轻时“尝受业于刘宗周、黄道周两先生”,[12]而且在很长一段时间内都与黄道周有往来。而来自莆田的曾鲸则与黄道周同是闽籍,而且黄道周祖籍莆田,两人可谓是同乡,关系自是非同寻常,曾鲸甚至曾为黄道周画过一幅画像。因而在这种背景下,黄道周很难不受到二位画家的影响。

但从《魁星图》图像上看却并非如此。《魁星图》从样式上来看笔墨写意的意味浓厚,而在技法上则多以混描为主,线条短而细碎,似乎有悖于重视线条的时代主流,且也与黄道周擅长的书法性线条格格不入。

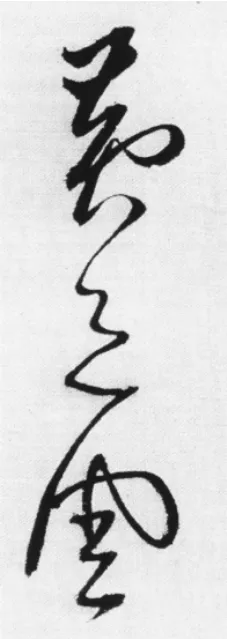

《魁星图》的这种风格反倒与清中期以黄慎为代表的写意人物画,例如黄慎的《饮酒图》(图2)等,在风格更为接近:样式上同样以粗笔写意为主,技法上同样多运用混描。《魁星图》无论是在造型、线条还是墨色上都显现出更晚时期的人物画的某些风格特点。

尽管如前文所述,粗笔写意一派未能在晚明形成主流,而更多的证据也显示黄道周似乎更精于线条而非戏墨。但客观上讲晚明闽南画坛确实盛行过一股水墨写意之风,《闽画史稿》中说:“张瑞图、黄道周以及清初的康瑞等均善水墨大写意”。[13]因而完全排除黄道周创作写意人物的可能性是有失公允的。但从笔法上考究,纵使黄道周创作过部分数量的写意人物画,其也必定流露出其鲜明的书法性的个人风格。

图2

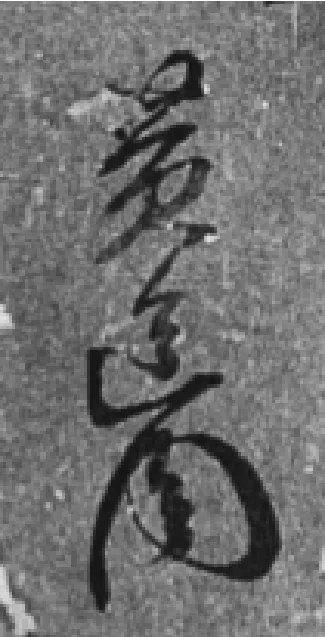

图3

虽然目前黄道周并没有其他的写意人物作品可供借鉴,但是透过日本大阪市立美术馆所藏《松石图》(图3)中的石头处理法仍能一窥黄道周粗笔写意的笔法风貌:在该作中,黄道周勾勒岩石逸笔草草,独特的书法性的笔法一览无余,其笔法劲健犀利,转折方硬,行笔速度迅疾,虽为写意但用笔仍以中锋为主,辅以侧锋、逆锋,彼此相映成趣,苍劲老辣之风毕现。岩石亦未作晕染,充分表现了墨色和线条的意趣。

而同样是粗笔写意,《魁星图》中的笔法则显现出截然不同的风貌:书法性的笔法痕迹难觅,硬挺劲毫的笔力变得绵软乏力,下笔逡巡而至拖沓,缺乏大胆果决的落笔,因而虽是粗笔涂写却显出一种刻意经营的矫造感。此外转折处全然没有方硬感而代之以圆润之态,尤其是右侧衣袖下摆的连续四个圆弧褶重复排布极为单调乏味,全无大家手笔。人物衣袍本是写意人物画中最见功力,最能体现简淡风格的落墨之处,但在《魁星图》中衣袍整体上看缺乏洒脱飘逸,尤其是衣褶处过度强调,导致全然失去了粗笔写意在笔法线条上应有繁密有致、粗细对比的特点,而破绽百出。

此外,《魁星图》在用笔上显然过分倚重侧锋而鲜露中锋,这一点在衣纹处理上尤为明显,虽然黄道周在书法上确实喜好起笔以侧锋直下,但这并非表明黄道周已然打破了中锋运笔的传统,事实上黄道周的笔法习惯正如曹立庵所述“笔法极富变化,各种笔法熔于一炉”[14],绝无可能出现偏重侧锋到如此这般的过犹不及的地步。

最后值得一提的是黄道周在用墨方面也颇下一番功夫,在其为数不多的几幅真迹作品中都可以见识到其作品在墨色上的精妙之处:用色浓淡干湿,富于变化;线条浓枯交织,酣畅淋漓。而《魁星图》虽有线条上的浓枯变化却几乎没有墨色上的浓淡变化,在画面上所见到的那种浓淡对比实际上是通过淡墨晕染达到的效果。耐人寻味的是在写意画中以反复晕染来达到明暗对比效果的技法,也多流行于清中晚期。其实对黄道周性格稍有了解的人也不难知晓,黄道周作画必定是意在笔先,心有郁结而以画发声言志,而这种一挥而就的写意画创作动机本就是为了酣快畅达地表露心声,细致的晕染反而落了窠臼,沾染上了匠气,适得其反,这自然不是黄道周所希望的效果。

根据以上综合分析,笔者认为《魁星图》从笔法上看与黄道周真迹存在明显差距,有写意之形而未得其神,笔法呆滞而矫饰,整体呈现出单调刻板的风貌,此等水准实在是与黄道周相距甚远,而多有清代中后期写意人物画的风貌。事实上该作的艺术水平哪怕是在清中晚期也难称上乘,笔者认为该作极可能是彼时画匠所为而假托黄道周的名款以求得高价。

三、《魁星图》的款跋印

(一)《魁星图》中的款书

款书又称“款识”,完整的款书包含姓名、字号、创作时间等等信息。鉴定界主流一般认为“款书的伪造要难于画的伪造,作伪者极易露出破绽”。[15]由于黄道周本身就是名重一时的大书法家,书风带有强烈的时代特征,因而通过观察款书是否符合黄道周书法的个人风格和书写习惯也可以有力佐证《魁星图》的真赝。

《魁星图》上款书仅有单款的名款,所题“黄道周”三字落款位于图像的右下方。此名款属草书名款,而草书名款在黄道周书法作品中较为常见(图4、5),以下试从其书法作品的名款中归纳其主要特征。

1.从章法上看,黄道周的草书落款与其草书风格完全吻合:排布大小相错,疏密参差,行气贯通。其落款由右上取势,笔走龙蛇,一气呵成,即“如急湍下流,被咽危石”[16]。在潇洒放逸的同时,黄道周的草书落款也并非是脱缰之马,全无法度,而是字字相顾,呼应顿挫,所形成的大致“右上—左下”的往复运行轨迹极具跳动感和韵律美。

2.从结字上看,黄道周草书落款字划结体繁密却又飞动洒脱,高古而富有章草味道。而特有的横向开张和妥帖的牵丝也使其具有很强的张力。落款在看似违反比例规律中有一种奇拙中见真诚的妙处,评论者所谓的“上松下紧,上疏下密,有时给人以头重脚松、踉跄而行的感觉”[17]的评价无疑是准确而中肯的。

3.从墨色和笔力上看,“黄道周”三字总是呈现出一种清晰可辨的的过渡:即墨色水分由浓湿到浅干;笔力字划由粗重至细轻。在其题款中“黄”字总是涵润粗实,沉郁浑厚,而到了“周”字则干擦顿挫,劲筋瘦骨,甚至时露飞白,出现枯笔。这种表象背后体现的是黄道周极具风骨的落款书写习惯:以浓墨下笔,运笔由慢至快,浓润而至干枯,中无顿停,一气呵成。于此其老辣遒劲的书风和落笔的精准果决可见一斑。

根据以上归纳的特征,比对《魁星图》草书名款(图6)笔者发现了二者存在的诸多差异:

1.该款疏密近乎均等,大小不分,结体郁结,张力不足亦少古拙气韵。同时转折和方笔更是矫揉造作而无自然朴实之态。甚至可以明显看出三字亦未在同一条纵轴线上。

图4

图5

图6

2.该款行笔流畅不足,而多有涩滞之感。虽也是右上取势,却无奔流直下的力量,反映出书写者行笔时踌躇不定的状态,而且与黄道周草书落款惯有的运笔轨迹截然不同,这种呆板少变化的笔法带来的只能是节奏和呼吸的缺乏。

3.该款无论是用墨还是笔力都表现出与黄道周书法作品中的草书题款完全相反的特点:三字由浅干过渡到浓湿,由轻细过渡至粗重。“黄”字墨色浅淡,细骨羸弱而“周”字反而粗黑朴厚。

综上,笔者认为像这般刻板失章,求形失神,行气下滞的草书题款不应是出自黄道周这样的书法大家之手。该款应该是一个伪造的黄道周草书名款,作伪者有意要模仿黄道周草书名款,但由于没有准确把握其结体奇崛,遒劲高古的书风,因而纰漏百出,属于水平有限的伪造名款。

(二)《魁星图》中的题跋

题跋,是指书籍、字画等题识之词,是作者或者他人对于作品内容的描述、议论或评价。题跋一般分为诗词跋、书跋、画跋等等,本文讨论的题跋特指画跋。题跋被认为是鉴定书画真伪的重要旁证材料。

宋代以前的绘画作品大都无题款,入宋以来绘画作品才出现了简单题款,不过大都是注明创作年月之类的寥寥数语。元代随着“文人画”逐渐成为主流,绘画作品诗书画结合开始成为趋势,到了明清,在绘作上题诗作文蔚然成风,几乎到了无画不题的地步。题跋在绝大多数明清绘画作品上均可见到。

而《魁星图》上并没有任何题款,唯一的书迹是前文论述过的“黄道周”三字名款。那么是否存这样的可能:也就是黄道周本就没有在画上题跋的习惯呢?笔者认为此推测不能成说,相反黄道周不仅喜好题跋且善于题跋,几乎是有画必有题跋。

林岫在《散谈题跋》中曾评价道:“明一代沈周、文征明、董其昌、黄道周,清一代郑燮、金农、恽寿平等均是运思落墨便笔意清拔的题跋大家。”既然是精于题跋的大家,黄道周定不可能是惜墨如金以至于出现鲜有题跋的情况。此外通过《黄漳浦集》中收录的大量黄道周跋文不难发现黄道周对于题跋表现出一种近乎狂热追求。

这点从现存可靠的黄道周绘画作品中也可一窥,目前所见的黄道周绘画作品全部带有题跋,而且不少是洋洋洒洒的长跋。《晚明黄道周绘画题跋诗文叙录——兼论艺术社会学视阈的夫妇画家》一文中附有近年来拍场上所见黄道周绘画作品题跋内容的图表[18],共收录黄道周绘画作品16幅(真赝待考),其中无一张不带题跋。

同理作为黄道周较少涉猎的绘画题材,其所绘人物画不但应该有题跋,甚至应该题写长跋来表明自己的创作意图和心态。而清初冯仙评论黄道周“凡绘古人清士,皆有题跋”[19]也正好印证了笔者这一看法。冯仙是清初人物,活动时代与黄道周相去不远,对于前朝旧故必然有所耳闻;加之其本身就是书画家兼收藏家,著书立说自是有所凭据,因此这则记述有较高的可信度。

总之《魁星图》全图无题跋的情况不仅与明清重题跋的风尚相左,而且也不符合黄道周作为题跋大家的凡画必有题跋的事实。这点无疑更进一步降低了《魁星图》作为真迹的可能性。

(三)《魁星图》中的印章

《魁星图》的真赝亦可从其图上钤印与流传可靠的黄道周印鉴进行比对,从而考辨其可信度。《魁星图》共钤印章两枚。其一是“黄道周印”白文方印,其二是“石斋”朱文方印。

1.“黄道周印”白文方印钤于落款“黄道周”三字的正下方,即图中的右下方,印色淡红,色泽浅薄,印文较模糊。该印文篆字在结体和笔画上与黄道周《曹远思文治论卷》中的印文篆字(图7)[20]相仿,理论上应该是同一方印。但实际上仔细对比还是能发现二者的细微差异,例如《魁星图》钤印中的 “道”字的左上角存在结构失调的问题,另外“周”字左上角也比《曹远思文治论卷》中的同字无故多了一短竖。综合以上可以初步判断,这方“黄道周印”白文方印应是后人根据黄道周原印进行的摹刻。

2.“石斋”朱文方印钤于“黄道周印”白文方印正下方。由于纸张残损之故,仅存“石”字半印,但根据黄道周其他同类型印鉴,可判断完整印文应该是黄道周的字号“石斋”二字。残存的半印印文同样印色淡红,色泽浅薄,印文模糊。该半印的显著特征是“石”字中的“口”字部分拘凑于上部而底部收为尖尾,呈倒三角形状。该特征与流传可靠的另外两方“石斋”朱文方印(图8、9)[21]有明显区别。因此这应是一方在黄道周传世书画作品中未见之钤印。

图7

图8

图9

综上所述,《魁星图》这两方钤印印文与流传可靠的黄道周印均不合辙,加之其色泽浅薄,应当不会是黄道周时代的钤印,而应是后人摹刻甚至是臆造的钤印。

四、《魁星图》人物的服饰

在书画鉴定中,着眼于历代服饰的衍变特征,并将其作为绘画鉴定的依据是一种独特的鉴定方法,也是实物图像考证的重要内容,它能为绘画作品的断代问题提供实物图像上的可靠依据,也是一种较为科学的鉴定方法。

《魁星图》中的魁星造型极为特殊,它迥异于传统魁星的赤膊形象,而是代之以齐整冠帽袍服。因而能通过分析其服饰的时代特征来大致判断作品年代。

《魁星图》中最有特点服饰是魁星头戴的幞头,从画上可见该幞头两侧各有一枚绒球。

绒球又称“英雄胆”,是戏曲盔头常见的装饰物,常搭配丝穗来体现身份和场合。通常认为盔头在历代都有差异,各朝盔头总是与同时代帽冠有着密不可分的联系,元代及其以前的盔头装饰极少,与当时的冠帽在形制上大致相同。在山西水神庙元代壁画中的戏曲人物所戴的盔头大都简洁质朴,并无绒球丝穗一类的饰物。而随着时间的推进,盔头与同时代现实冠帽的差距也在逐渐显现,在晚明绘有戏曲人物的木刻作品中,盔头上已经开始出现镶边和纹饰,与现实的冠帽形制逐渐分流,但其多为绣于冠帽表面的平面纹饰,仍然没有出现绒球和丝穗一类的立体饰物。

清代中后期盔头更是趋于华丽,并且随着京剧的兴盛开始出现大量装饰物。在著名的肖像画《同光十三绝》中就可以见到包括绒球、丝穗、流苏等琐碎的盔头饰物。一般以为,绒球的出现也就是在清中晚期。据此,笔者认为《魁星图》的绘制年代在明末清初的可能性极低,实际上其年代上限很难早于清中期。

五、结 语

上个世纪《魁星图》由于历史客观条件所致,没有得到足够的重视和更深入的研究,而在新时期,笔者认为随着更多的黄道周史料和真迹作品的发现,对他的某些存疑作品的真赝问题重新展开研究并正本清源是十分必要的,本文亦着力于在此方面进行突破。实际上根据以上诸点考证,笔者发现《魁星图》存在太多疑点,其无论是在时代风格和个人风格这些大方面上,还是款识、题跋、印章等辅助细节上都存在太多破绽,这些破绽足以动摇其黄道周真迹的地位。因而综合上述材料,笔者认为《魁星图》应该是一幅清代中晚期由画匠绘制又假托黄道周名款的伪作,而并非是黄道周的真迹。

注释:

[1](清)冯仙《图绘宝鉴续纂》,于安澜《画史丛书》(第二册),上海:上海人民美术出版社,1963年,第10页。

[2]卢辅圣:《中国书画全书》(第十二册),上海:上海书画出版社,2009年,第904页。

[3]杨仁恺:《中国古代书画鉴定笔记》(第七册),沈阳:辽宁人民出版社,2014年,第3090页。

[4][5]侯真平:《黄道周纪年著述书画考》(下册),厦门:厦门大学出版社,1994年,第755页。

[6]游明元:《磊落苍古 风骨神韵——黄道周的绘画艺术》,福建艺术,1997年,第6期,第26页。

[7]廉潇:《民间信仰文曲星、魁星小考》,焦作大学学报,2013年,第2期,第17页。

[8]李涵闻:《明传奇中的神祇表现问题研究》,(明)纪振纶.《三桂记联芳记.古本戏曲丛刊》(第二集),《河南大学》,2014年,第21页。

[9]黄志强:《闽派人物画的艺术特点》,闽南师范大学学报(哲学社会科学版),2014年,第2期,第20-21页。

[10][美]高居翰:《山外山:晚明绘画(1570-1644)》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第288页。

[11]郑工:《“闽习”与“闽派”之辨》,《美术研究》,2000年,第4期,第37页。

[12]黄湧泉:《陈洪绶年谱》,北京:人民美术出版社,1960年,第1页。

[13]梁桂元:《闽画史稿》,天津:天津人民美术出版社,2001年,第81页。

[14]林仲文:《黄道周书法导临》,福州:福建美术出版社,2015年,第39页。

[15]倪进:《中国书画鉴定学》,合肥:合肥工业大学出版社,2011年,第97页。

[16]沙孟海:《近三百年的书学》,《东方杂志》,1930年,第27卷,第36页。

[17]夏煜轩:《黄道周书法艺术风格形成的文化因素》,《艺术百家》,2013年,第1期,第238页。

[18]苗贵松:《晚明黄道周绘画题跋诗文叙录—兼论艺术社会学视阈的夫妇画家》,艺术研究,2014年,第1期,第52页。

[19][清]冯仙:《图绘宝鉴续纂》,于安澜.画史丛书》(第二册)[M].上海:上海人民美术出版社,1963年,第10页。

[20][21]上海博物馆编:《中国书画家印鉴款识》,北京:文物出版社,1987年,第1152~1153页。

〔责任编辑吴文文〕

A Discussion on Huang Daozhou’s Kuixing Painting

Cai Lijie

This paper,based on the historical background of the style of figure painting in the late Ming dynasty, discusses the authenticity of Huang Daozhou’s Kuixing painting,displayed at the Cultural Relics Management Committee of Quanzhou City,with the method of image analysis,literature review and contrastive analysis.The research shows that the style of the Kuixing doesn’t conform to his period’s and personal style,with some doubtful points in the inscription, preface,postscript,seal,and the character’s costume.This paper further points out that the Kuixing,which has long been considered one of Huang Daozhou’s masterpieces,is not his authentic painting,but a forgery,under the veil of Huang Dhaozhou in the middle and late period of Qing Dynasty.

figure painting,Kuixing painting,late Ming Dynasty,Huang Daozhou,freehand brushwork paintings.

蔡力杰(1995~),男,漳州市东山县人,青岛大学文学院2014级汉语言文学专业学生。