辽金元的警巡院制与巡警的组织建设

2016-02-10陈鸿彝

文/陈鸿彝

辽金元的警巡院制与巡警的组织建设

文/陈鸿彝

周秦汉唐文献中的巡警、警巡原是动词性的,指禁卫人员的业务活动。进入辽代以后,“警巡”一词具有了名词性,专指国家实行军事化管理的执法护法力量。“警巡”往往是“一身而二任”的:战时,他们是“战士”;平时,他们是“警士”。虽同样有“兵”的名头,但毕竟是两种不同的社会角色,各有任务,各有职责,不应混为一谈。生活中的所谓“军警一体”,即指此而言;但学术研究上还是应当分开去说,这才讲得清楚。

辽金元的警巡院制

一、耶律重元:警巡院的创议人

辽代五京为辽国政治经济重镇,辽人特设警巡院专司五京治安,其名称分别为上京警巡院、中京警巡院、东京警巡院、西京警巡院和南京警巡院。每京警巡院都设一名警巡使与一名警巡副使。辽代地方上又有军巡使,有巡逻之责,主管各地治安。警巡院的创制,是我国契丹族在古代治安史上的一大贡献。因为五城分布在全国各地区,五城警巡院的建立,实际上相当于各地警巡院的建立,也就是全国城市治安专职机构的建立,这是史无前例的。

警巡院是辽人(契丹人)的首创,并为后来的金元两代所继承。《辽史》(卷一百十一)与《续通志》(卷六百三十二)之《逆臣传·辽·耶律重元》中记载:“先是契丹人犯法,例须汉人禁勘,受枉者多。重元奏请五京各置契丹警巡使,诏从之。”这是“警巡院”建议之始发。《辽史》(卷十八)之《本纪·兴宗)条:十三年(公元1044年)三月丁亥,以宣正殿学士杨佶参知政事。是月置契丹警巡院。这是“警巡院”的最初创立。正与上条记事相呼应。

《御定渊鉴类函》(卷一百八)“设官部”增引《续文献通考》曰:“辽无司隶校尉之名,五京各置警巡院官,曰‘警巡使’。东京别置‘军巡院’,官曰‘东京军巡使’;中京别置‘巡逻司’,官曰‘中京巡逻使’。所掌皆司隶校尉事也。”这一条史例中先说:唐无司隶而有京畿采访使,“亦其职也”。然后又说及本条。它表明:辽金“警巡使”、“军巡使”、“巡逻使”与汉唐的“司隶校尉”在历史上有承袭关系。同时,辽的“五京”,与后来金的“六京”一样,实际上是其境内各行政区划的中心城市,因此,“五京警巡院”的建制,也就是全国“城市警治网络”的正式布建,因而具有特别重大的意义。辽兴宗公元1031—1055年间在位。所谓“受枉者多”,不过是契丹统治族对“汉法”的不满与不适应的情绪反映,但它却意外地促成了我国“警制史”上的一次重大变革。耶律重元,辽圣宗的次子。他才勇绝人,眉目秀朗,寡于言笑,人望而畏之。兴宗登位后,封他为“皇太弟”,意味着他有“继位”的可能。历任北院枢密使、南京留守、知元帅府事等要职。重元身处戎职,未尝离开辇下,上书建议设“警巡院”,说明此人很有心机,会有作为,虽受重用,但最后还是遭忌,终于成为“逆臣”;假如在西方,他会被尊为“警察之父”甚或“警察之祖”的。

《辽史·百官志·五京警巡院职名总目》(卷四十八):辽设上京警巡院、东京警巡院、中京警巡院、南京警巡院、西京警巡院。其主官为某京警巡使、某京警巡副使。这条资料充分证明:“警巡”作为一个名词性概念,是从辽代开始的,其所指对象的职能及其组织程度比公元15—18世纪间的欧洲人要高明得多;而同期的欧洲,正浸沉在最黑暗的年代里。除严酷的宗教“神治”与“神权”之外,几无“人治”与“人权”可言。

二、金代的六京警巡院

金国代辽而兴,继承了辽的政治体制。金政权在它的六京——六大中央直辖都会,都建立了警巡院。六个警巡院,同样设有警巡院使、警巡院副使和警巡院判官之职。他们“掌平狱讼,警察别部”,并“掌平物价,度量权衡”,还要“警巡稽失”。《金史·百官志·诸京警巡院使》载:“诸京警巡院使一员,正六品,掌平理狱讼,警察别部,总判院事。”这条资料一直被中国警史学者作为经典性表述来引用。人们恰恰忽略了这条史料中最应该注意的关键词是“警巡”,反而敏感于“警察”一词的应用,显然是后人把对“警察”二字的习惯性认知带入了古文阅读,于是发生了史料价值之把握上的偏差。正是本条史料明确地昭示出“警巡”、“警巡院”、“警巡院使”、“诸京警巡院使”才是一组名词性概念,它直接指向中国历史上实有的那支执法护法的警巡力量,应引起我们的足够重视(下文还要说到)。金政权还向各地派出巡察御史,并在险要去处设“散巡检”,在基层实行伍保制,这样构成全国治安网。可以看出,金的治安体制,基本上承袭了辽的治安体制,但也吸收了北宋的一些做法,是辽与北宋治安体制的综合。这是很有时代特色与民族特色的。

三、元代的警巡院与兵马司

讲元代的政法体制,必须从元代的整个政治体制讲起。元代的中央统治机构为中书省、枢密院与御史台。中书省为最高行政部门,下辖吏户礼兵刑工六部。枢密院掌兵权,御史台掌司法。元代地方最高行政机构为“行中书省”(简称行省,行是代理、代办的意思),作为中央机构中书省的派出机构,设官分职一如中书省。省下有路、府、州、县。设总管、府尹、县尹主持事务,同时委派一名蒙古人或色目人任“达鲁花赤”(掌印官),执掌大权。元代的行省建制,对后世地方行政体制影响深远。元代宫廷禁卫由左卫、右卫、中卫、前卫、后卫五卫亲军承担,负责宿卫、扈从、看守、警巡、弹压地方等。这支宿卫亲军不吸收汉人、南人参加,只能由蒙古人、色目人组成。

元代京师警卫治安任务,继承辽金体制,由警巡院等机构负责。元代在旧都上都(今内蒙古多伦南,即开平府)设有警巡院,直属上都留守司兼上都路都总管领导,是专司治安的机构。元都大都(汗八里,即北京)治安任务繁重,特设左、右两个警巡院,归大都路总管府管辖,各由一名达鲁花赤、一名警巡使、三名警巡副使、三名判官、三名典史及二十五名司吏组成,后来又添设了专管城南治安的大都警巡院,建制与前二者相仿。

与此同时,元政府又设有“大都路兵马都指挥使司”,相当于明清时期的五城兵马司,掌管京城盗贼奸伪的缉捕之事,南兵马司在城南,北兵马司在城北。两兵马司中又各有一个司狱司,掌管囚系狱具之事。至于京师城门的禁卫启闭管钥之事,则由“大都城门卫”专司其职,每门设尉一员,副尉二员。京师共十一个城门,各有官守。大都所属的京县宛平县与大兴县分治京师地面,各县县令县丞之外,有县尉一员,分管治安;另外,又有三个巡检司,分管京师城关的巡捕盗贼奸宄之事,分别名为南关厢巡检司、东关厢巡检司、西北关厢巡检司。这分厢巡检与组建警巡院等措施,显然是对宋辽金治安体制的继承与综合。元代各县均设巡检一员,以巡察治安。各县由县尉主捕盗,州府由判官主治安,这些与宋代也有相承关系。

唯广大乡村既不同于宋的保甲制也不同于金的乡里制,元代在乡村普遍推行“村社”的建制,大致以自然村为基础,五十家为一社,选年高有德富于农桑经验者一人为社长,社内建义仓与学校。这一编组严密的地方基层组织,以“劝课农桑”为基本任务,同时主管社会救济、文化教育及风纪与生产互助等;并且在每户田头立牌,写上户主姓名,以便督促和评比生产优劣。这样,比起宋代的“保甲制”来,更具综合治理形态,也更能控制人群。

金元巡警的组织建设

“警巡”一词可说是我国古代警史上的一个居于核心地位的词汇(概念)。它能组成“警巡—警巡院—警巡院使”的概念链条;在由动词向名词转化过程中,它又承担了比“警察”一词更多的警学信息;在于它可以将“巡警、巡徼、巡狩、巡逻、巡检、巡捕”等词形粘联串接起来,贯通于整个三千年古代警史中,勾勒出古代警察力量的生动轨迹;还在于它本身作为一个名词性概念,与“巡检”一起,出现在辽金元的政治舞台上,成为公元9—14世纪间全球唯一的一支高度体制化的专责治安禁卫队伍,其意义更为重大。

一、金代警察组织的规范化

金代警制是从辽代警制直接继承而来的。《金史·职官》载:“金诸京置警巡院使一员,掌平理狱讼,警察别部,总判院事。副一员,掌警巡之事。”《金史·仪卫·卤簿》(卷四十二)述及政法官员品级之时说:“兵马副都指挥、警巡使,正六品。诸县令、警巡副使,知城堡寨镇,从七品。赤、剧县丞、副都巡检使,正八品。京县、次剧县丞、河桥关渡讥察官,从八品。诸县丞、县尉、警巡判官、副都巡检、巡检、巡河官,正九品。赤县令,从六品。掌养百姓,按察所部,倡导风化,劝课农桑,平理狱讼,捕除盗贼,禁止游惰,兼管常平仓及通检推排簿籍,总判县事。赤县县尉四员,正八品,专巡捕盗贼。中县而下,置丞,以主簿与尉通领巡捕事。下县则不置尉,以主簿兼之。”这里论述的内容很多,(一)是说明综合于地方行政机构中的“警力”,主要有两类:一是行政首长如县长及其佐官县丞、主簿,是地方治安的第一责任人,他们要负责“平理狱讼,捕除盗贼,禁止游惰”等;二是专职“警官”如警巡使序列、巡检序列、河桥关渡稽察官、巡河官等。元代警官制度整合了辽金的警巡制,也吸纳了两宋的巡检制,两取所长,更为完善了。(二)严格的“官品”,标明了警巡制度与警巡内部行政管理的规范化取得显著成效。不能设想一支政伍内部没有层级划分的混乱管理。(三)另需注意一下:上述关于“县”的提法中,有赤县、京县、剧县、次剧县的区别,它们是按人口多寡、赋税负担、是否重要来区分的,也是警力配置的依据。

《金史》之“志(第三十六)·百官”:(金熙宗)皇统五年(公元1145年)定:京府尹、牧、知州、县令等为“长官”;通判、丞等为“佐贰官”;判官、推官、主簿、县尉等为“幕职官”;兵马司及他司军者为“军职官”;警巡、市令(市场主管)、录事、勘事、勘判为“厘务官”。按:这里把“警巡”系列的官员明确纳入国家官员的编制。同时,它也把“警巡、市令、录事、勘事、勘判”等与“军职官”明确区分开来了。把执法护法部队与战斗部队的职能作了区分,应是警务职能在认识上的一个历史性进步。

《金史》(卷四十二)“仪卫志(下)”与《金史》(卷五十八)“百官俸给”条,载有下述内容:(1)按察使、大兴府知事、诸副都巡检使:钱粟一十三贯石,米麦各一称石,衣绢各六匹,绵二十两,职田二顷。(2)诸警巡、判官:钱粟一十三贯石,米麦各一称石,衣绢六匹,绵一十两,职田三顷。(3)“诸知镇城堡寨:钱粟一十五贯石,曲米麦各一称石,衣绢各六匹,绵二十两,职田四顷。”这里讲到警治人员的品级待遇,可与行政官僚的待遇作横向对比。讲待遇、品级,这才是文明社会管理的正常实施。舍此,任何专责队伍都是不可持续的。辽金警巡都有薪酬,是职业化、专责化的标志,也是管理规范化、队伍成型化的标志。

《金史》(卷五十七)“百官”条:贞元元年(公元1153年),更为北京置留守司都转运司、警巡院警巡使:正六品。诸县令、警巡副使、知城堡寨镇:从七品。大兴府管勾河桥关渡讥察官:从八品。盐判官、漕运司勾当官、警巡判官,诸县丞、判官、县尉、副都巡检,诸巡检、巡河官:正九品。辽金确立官阶,对“警巡”系列实行正规化、规范化、军事化管理。

二、以品级与薪俸作杠杆的元警内部机制

元代的警制,是宋辽金相关制度的整合,以警巡院制为核心,而辅以巡检制。《元史·地理志》:至元初(公元1275年前后)设警巡院三。至元四年,省其一,止设左右二院,分领坊市民事。二十一年置大都路总管府,户一十四万七千五百九十,口四十万一千三百五十。领院二:右警巡院、左警巡院。元初大都的在籍人口为四十万余人。其时南宋度宗在位,元政权尚未有效控制全国,元刚刚定都于此,其时北京还有大量“流动人口”,其规模已是当时世界罕见的大都会了。

例如,《日下旧闻考》(卷一百五十五)引《元一统志》:元初设大都警巡院及左右二院,右院领旧城之西南、西北二隅,四十二坊。左院领旧城之东南、东北二隅,二十坊。大都警巡院领京师坊事。建置于至元十二年,至二十四年省并,止设左右二院,分领京师城市民事。大都警巡院、左右警巡二院,皆秩正六品(这一条资料讲得分明些,对上条所说的时间也有所订正)。

《续通典·职官》:(元代设置有)“大都路兵马都指挥使司,凡二,秩正四品,掌京城盗贼、奸伪、鞫捕之事。都指挥使二员,副指挥使五员,知事一员,提控案牍一员,吏十四人。”同时,在大都路又设有东关厢巡检司,秩从九品。巡检三员,司吏一人。掌巡捕盗贼奸宄之事。至元二十一年又置西北、南关厢两巡检司,设置并同上。由此可见,元代是综合了辽金的“警巡院制”,同时又部分地吸纳了宋代的“巡检制”。

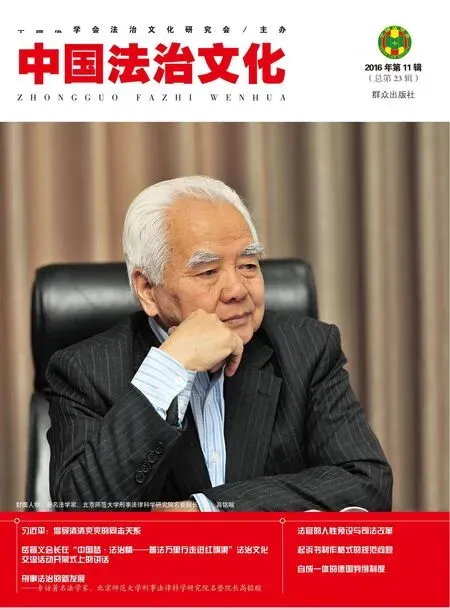

(本文作者系中国人民公安大学教授)