二战前后华人移民英国的历程

2016-02-09◎宋爽

◎宋 爽

二战前后华人移民英国的历程

◎宋 爽

二战前,英国已经成为华人移居海外的目的地之一,二战后华人移居英国的数量激增。本文通过二战前后华人移民英国的数据,通过当时华人在英国的生存情况、居住地区、人口比例、年龄等,对当时华人移居英国的情况进行分析。移民也是中国历史的重要组成部分。直到20世纪初期,海外华人定居主要是在东南亚,新加坡、马来西亚,印度尼西亚,泰国和菲律宾也有大型的华人社区。华人移民到亚洲以外的地区还是一个相对新的现象。在19世纪中叶农民和无技术工人以及商人从中国的东南省份来到北美和加勒比地区。二战以后,大量海外华人开始定居西欧的历程。华人移民英国,可以分为明显的三个阶段:一战前移民阶段;二战后移民阶段;移民加强阶段(从20世纪70年代开始)。[ 李威:《三代人,两种语言,一个家庭:英国华人社区的语言选择和语言改变》(Li Wei, Three Generations, Two Languages, One Family: Language Choice and Language Shift in a Chinese Community in Britain, Multilingual Matters Ltd, 1994),第42页。]本文仅分为一战前和二战后两个阶段来考察。

二战前华人移民英国的历程

英国移民史中最早的华人记录是华人航海社团为了中国的贸易来到伦敦和利物浦。记录表明当时的英国人认为华人非常怪异,其中还提到“中国人”在英国打架和吵架的行为。例如,1782年7月27日的《晨报》, 有一则消息报道在东伦敦发生了一起斗殴事件,文中提及有居住于当地的华人船员卷入此事,并且与东印度水手混战。在1814年的政府报告中《东印度水手和其他水手》一章中提及中国水手当时的生活条件,当时的东印度船坞“到处都是外国水手,东印度,中国人,希腊人和其他丑恶的人”。[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》(David Parker, Through Different Eyes: The Cultural Identities of Young Chinese People in Britain, Ashgate Publishing Ltd, 1995),第54页。]1814年,一则英国报章披露,一批受雇于英国东印度公司的中国海员被安置在东伦敦的施德维尔兵营内,居住情况十分恶劣。1817年,英国一份关于饮食业的报告中提及在伦敦的施德维尔地区住满了“外国水手”,并用侮辱性的语言说他们是“中国人、希腊人及该类肮脏人物”。[ 珍妮·格尼:《旅英华人大事记》,载《丝语》1988年2月,第49页。]1851年,英国伦敦及威尔士地区人口调查材料中,首次标明是年共有78名中国人居住在当地。[ 戴维·帕克:《英国的华人:历史,未来认同》,第69页。]

1865年利物浦的船主从欧洲到中国,中国人的数量仍然非常少,大部分集中在利物浦、伦敦和加的夫。直到1855年,第一个中国人的社团在英国建立。这些社团 要中国水手和短期雇工,伦敦地区的华人主要是来自广东省的雇工,还有一些来自马来半岛、新加坡、中国浙江和福建。[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》(Monica J. Taylor, Chinese Pupils in Britain: A Review of Research into the Education of Pupils of Chines Origin, NFER-NELSON Publishing Company Ltd, 1987),第31页。]1901年,第一家由中国人开办的洗衣店在伦敦开张。1904年,在清政府驻英公使支持下,“中华会馆”在伦敦成立。1906年,社团、中国商店、餐馆和寺庙都在利物浦建立,1908年,第一家经过正式注册登记的中国餐馆在伦敦开门营业,1913年伦敦的华人街中有30个中国人的商店。20世纪初,在伦敦和利物浦两大港口城市,以中国餐馆、杂货店、洗衣房以及会馆为特色的唐人街业已形成,其中伦敦东区的唐人街并开始使用中文街名。[ 恩基:《伦敦的华人》(N.G., The Chinese in London, London: Oxford University Press, 1968),第10页。]

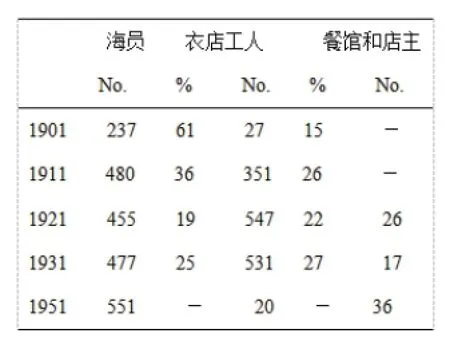

图1.1 1901-51年英国华人的雇用职业

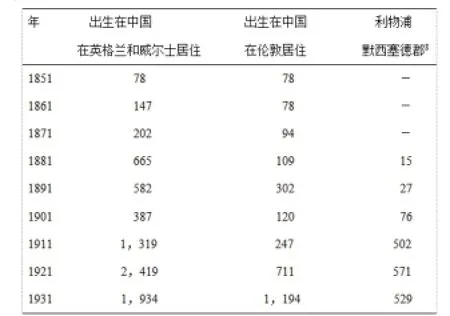

图1.2 英国华人数量统计(1851~1931年)

20世纪初,英国的华人居民和社团持续增长,尽管英国公众对华人没有太多敌意并且可以接受华人,但是英国社会开始对华人有一些不良情绪。1905年的移民法案限制了外国海员的定居数额,1906年英国首相大选中英国政府及英国社会的仇外情绪充分表现出来。1907年伦敦的华人福利机构建立,保护它的成员并且提供帮助:调整成员之间的矛盾,为病者提供资助,提供返回中国的费用,保持一些中国的传统节日。现存可查的英国官方关于旅居英格兰及威尔士之华人人口的统计资料,最早出现于1851年。下图十年一度的人口普查资料中明确标明了是年当地华人人口的统计数。[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第31页。]1851到1931年英国华人的统计数字,如下表所示:

表中表明在1851~1931年,英国的中国人口主要的伦敦和利物浦两地。严格的移民数量的法案使得伦敦和利物浦两地的华人数量在战争中间降低,并且直到20世纪50年代第二个移民阶段才重新增长。第一次世界大战过后,许多中国人都进入洗衣店工作,遍布利物浦、伦敦和英国西部的港口布列斯托,根据1931年的调查,在英国有超过500的华人。20世纪以后,英国华人的生存状况虽然有所改善,但是贫穷仍然是生活的真实写照。当时的华人主要工作集中在几个行业,普遍是缺少技术和低收入职业。下表是战前英格兰华人的主要职业列表。

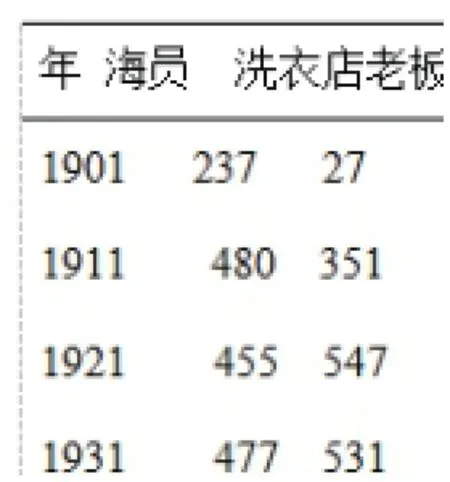

图1.3 英格兰华人的主要职业(1901~1931年)[ 恩基:《伦敦的华人》,第10页。]

数据表明,在1945年前,中国人移居英国的数量非常少,除伦敦、利物浦和加的夫三个港口外,其他地方很少有华人居住,大部分都是海员或者手工洗衣店老板。当时迫于英国工人阶级的压力,华人只能从事有限的职业。在1906年选举中也认为移民行业应该有所限制,这就使得华人经济状况改善变得更为困难。

20世纪30年代邹韬奋访问危机期间英国,对当时的英国华侨也有一些记载,邹韬奋写道:

在英的华侨,大多数在轮船上做水手或伙夫,这种苦工作,在经济繁荣时代的英国人多不愿干,所以肯吃苦的‘支那人’要得到这样的机会并不难。自世界经济恐慌以后,英国船业受着很大的打击,首先被裁的当然要轮到‘支那人’;而且就是可以维持的部分,雇主们也用英国人来代替‘支那人’。所以这硕果仅存的三千人中,失业者已有2/3了。[ 邹韬奋:《英国的华侨》,《萍踪寄语》,上海:三联书店,1987年出版,第145~146页。]

那些在岸上谋生的英国华侨,也同样面对失业的威胁,在伦敦的[华侨]约有四百五十余人,可算是在英华侨的大本营。其中有两百人是水手和伙夫,失业者已达一百五十人;在中国菜馆(伦敦有四家)做厨子或侍者等有百人左右,在英国菜馆当厨子或侍者等,原也有百人,现在失业的也有四十人了。[ 邹韬奋:《英国的华侨》,《萍踪寄语》,上海:三联书店,1987年出版,第145~146页。]

当邹韬奋访问伦敦一家中国杂货店时,华人老板一再无奈地慨叹:“市面很不兴旺,生意难做。”

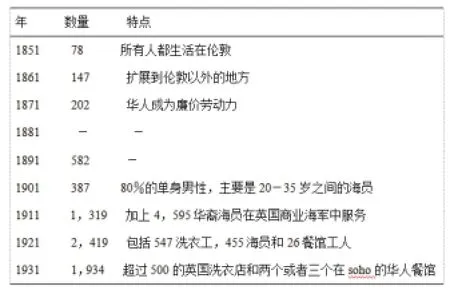

战前的到来者主要是海员,是欧洲货船从中国东南省份包括香港地区征召来的。英国在两次鸦片战争(1832~1840和1858~1860)中战胜,随后扩展在中国的贸易,雇用中国海员成为一个普遍的尝试。直到19世纪80年代,华人海员能够在英国的大部分港口找到,例如布列斯托、卡的夫、利物浦和伦敦。在战争期间,英国的华人数量急剧减少。战前和战后城市重建的摧毁导致了伦敦和利物浦这两个最大的华人定居区分散,远离了原先的港口。同时因为英国华人男性与女性比例很不平衡,很多海员结果娶了非华人妇女并且从生理上或者社会方面都远离华人社区。因此,战前的华人不能成为英国一个紧密联接的群体。下表是对战前英国华人定居者的数量和特点的总结。

图1.4 英国的华人定居者数量及特点(1851—1931年)[ 葛简达·乌玛:《英国和中国香港的华人青年:认同和目标》(Gajendra Verma, Yiu Man Chan, Christopher Bagley, Sylvia Sham, Douglas Darby, Derek Woodrow, George Skinner, Chinese Adolescents in Britain and Hong Kong: Identity and aspirations, Ashgate Publishing Ltd, 1999),第9页。]

受英国管治的中国香港,50年代由于新界传统农业社会瓦解,英国又急需发展饮食业以刺激市场,不少新界原居民便前往英国工作,使居住在英过的华人人数有所增加,但规模仍然不大。

西方最早对中国的最早印象是从中世纪的《马克·波罗游记》开始,其冒险旅程和对中国遍地黄金的叙述都使西方人对中国产生了无尽的想象。1583年传教士利玛窦来到中国,更以“西儒”之身份撰写了多种著作,力图在基督教文化与儒家文化之间寻找到结合点。在这些著作的影响下,18世纪的欧洲汉学界充满了对中国社会理想化的描述:与此同时,欧洲的一些启蒙思想家如孟德斯鸠、伏尔泰和亚当·斯密亦开始用新的眼光审视华夏这个古老的文明。18世纪以前,中国在政治、经济方面均强于英国,因为英国也一度卷进了欧洲的“中国热”,不少文人作家,如曼德维尔、坦普尔、伯顿、哥尔斯密等都都对中国非常痴迷,并把这里想象得魅力无穷且有浓重的乌托邦幻想色彩。

18世纪以后,英国经过工业革命和殖民扩张,到19世纪成了世界上头号强国,而中国与之相比则显得发展缓慢,中英之间在各方面,特别是经济力量的对比发生了重大改变。雄厚的经济基础赋予英国人强烈的自信心,甚至傲慢和目空一切,对中国也采取一种贬抑的态度,将中国视为落后、低劣、邪恶的存在。英国作家将本土文化置于中心地位,赋予其无比的优越性,而对中国则极力丑化、妖魔化,使中国形象具有显而易见的漫画特征。19世纪前期英国著名的汉学家,驻华领事官麦多士1843年来华,著有《关于中国政府和人民及其语言的杂录》、《中国人及其叛乱》等。麦多士的论述富有哲理,在他看来,要对外国民族精神有一个正确的认识,就要大量记录事件和事例。1857~1858年住中国的伦敦《泰晤士报》驻华通讯员乔治·温格洛夫·库克在他后来编纂发表的通信集中含有对中国人格的若干观察性描述。美国传教士明恩溥,英文名为何瑟.斯密思写的《中国人的特性》[ (美)明恩溥著,匡雁鹏译,《中国人的特性》,北京:光明日报出版社,1998年9月。]打下了西方有关中国人格的观念基础。斯密思在中国生活了22年,他的书发表于1894年,描述了中国文化与人格的诸多方面。如1858年4月10日在英国《笨拙》杂志上有一首诗,题为《为广州写的歌》,它简要地反映了当时英国人对中国的看法。诗中这样写道:约翰中国佬天生是流氓,他把真理、法律统统抛九霄;约翰·查纳曼简直就是混蛋,他要把全世界来拖累。唱呀,“嗨――”我那残酷的约翰·需查纳曼,唱呀,“唷――”我那顽固的约翰·查纳曼;为了人类,把锁链套住约翰·查纳曼,即使科布登亲自来,也难为他解开。他们长着小猪眼,拖着大猪尾(辫子),一日三餐:鼠、狗、蜗牛与蚰蜓,炒锅里面玩把戏,就怪那令人作呕的给养员约翰·查纳曼。唱呀,撒谎者,我那狡猾的约翰·查纳曼,没有打架,我那胆小鬼约翰·查纳曼:约翰牛(英国人的绰号)来了机会--随他去,只要他行,让他给约翰·查纳曼开开眼。[ 道森:《中国变色龙:中国文化的欧洲定义的分析》(Dawson, The Chameleon: An Analysis of European Conceptions of Chinese Civilization, London: Oxford University Press, 1967),第133页。]在19、20世纪还有很多西方学者对中国人的性格作了总结[ 这些都收录在大古孝太郎:《中国人的精神结构研究》,1935年日文版,见沙莲香主编:《中国民族性》(一),北京:中国人民大学出版社,1989年3月。其中包括:1849年英国的亨利.查尔斯.萨:《中国和中国人》,1854年法国的古伯察:《中华帝国追想》,1856年英国密迪士:《中国人及其叛乱》,1858年英国库克:《诱人的课题—中国国民性》,1872年美国的约翰逊:《东方宗教》,1872年英国的麦华陀:《在遥远中国的中国人》,1872年德国的利希霍芬:《独立种族》,1894年美国的斯密斯:《中国人的气质》,1909年美国的麦嘉温:《中国人的阴面与暗面》,1911年美国的罗斯:《东西文化在中国的冲突》,1916年美国的庄延龄:《中国:从远古到今日》,1916年美国的柏赐福:《中国的特征》,1919年英国的倭纳:《中国人的中国》,1920年美国的杜威:《东西思想异点》,1922年英国的罗素:《中国国民特性》,1926年法国的格尔巴特:《中国的祸根》,1926德国的勒津德:《现代中国文明》,1926年英国的奥特:《中国:地理、经济、政治》,1929年法国的劳德:《中国人—人种地理学的心理论》,1930年德国的威尔海姆:《中国人经济心理》,1933年美国海威:《中国人心理》。]。战前英国人对华人印象并不太好,战前来到英国的华人移民被隔离在英国主流社会之外。

二战以后华人移民英国的历程

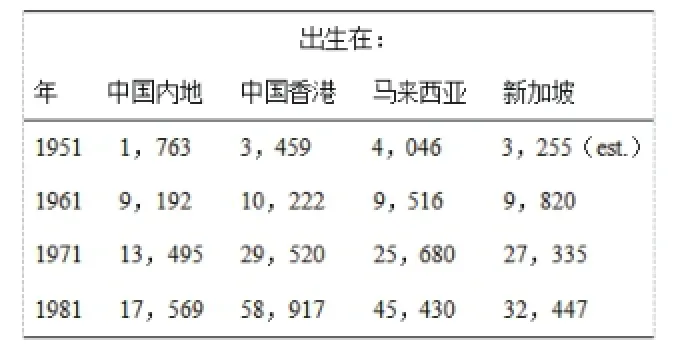

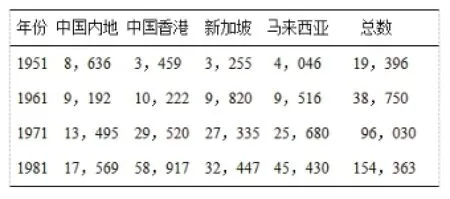

英国的华人群体中,最主要的人群是来自中国香港,详见下表。

图3.1 英国移民出生国(中国和远东联邦)人口比较(1951-81)[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第40页。]

上图可以清晰地看出,中国香港出生的人口比中国内地出生的人口数量多,并且一直呈上升趋势。从50年代开始,港人数量就占华人移民的66%。数量上与新加坡华人相似,但是不及马拉西亚华人移民数量。60年代,华人数量都在增加,而且中国内地、中国香港、马来西亚和新加坡华人移民数量类似。70年代,中国香港、马来西亚和新加坡的人数增长较快,中国香港人数在十年内翻番近三倍,而中国内地华人移民数量增长并不十分明显。进入80年代,中国香港裔移民称为几支华人移民群体中人数最多的一支,以绝对压倒的优势称为英国华人移民数量最多的群体。关于当时具体的人口数据统计,笔者还找到另一个数据反映,和上表出入不大,当然也反映了移民研究中数据的采集问题。笔者都将两者共同呈现,以作考察。

图3.2 战后英国华人人口[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》,第63页。]

新加坡和马来西亚的数据,包括许多学生和专业训练的护士。1971年泰勒估计来自华人少数种族学生有8,000人,20,000来自新加坡。沃特森估计20世纪70年代中期出生于中国香港的学生的总数有6,000。来自新加坡和马来西亚的华人很少定居在英国,而来自于中国南部和中国香港的移民通常定居英国。

为了减少战后经济重建的压力,英国政府征召便宜忠诚的殖民地工人。1948年英国国籍法案重新肯定了那些出生在英国殖民地(包括中国香港)公民的权利,1962年联邦移民法案也延续了这一权利。这就恰好符合战后中国香港的发展,鼓励来自香港农村的移民。

图3.3 第一代移民英国的日期[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》,第71页。]

图3.4 第一代移民子女(第二代移民)的出生地[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》,第71页。]

从上表可以看出,60年代《英国移民法案》颁布后,大量移民家属才开始进入英国,发生家庭重聚现象。而从下表可以看出,第二代移民大多出生在英国。他们通常是父母移民英国后出生的小孩儿,或在进入小学之前便移民英国的儿童。

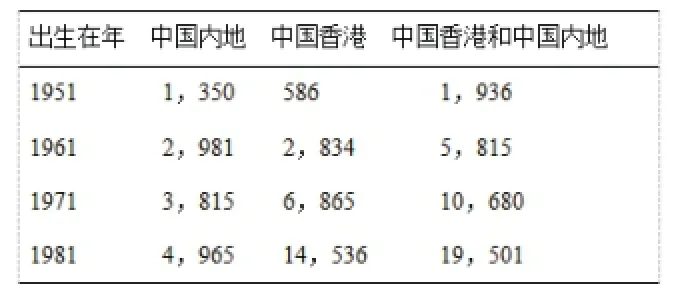

华人分布比较分散,并不像南亚移民那样注重社区,主要也是因为华人从事餐饮行业,不能过于密集和集中经营。下图是伦敦地区中国内地和中国香港出生居民数量的表格,中国香港裔移民居住一直非常分散,而中国内地移民在50年代几乎都集中在伦敦附近,随着时间的迁移和餐饮业的发展才逐渐分散居住。

图3.5 伦敦地区中国内地和中国香港出生居民数量(1951-81年)[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第43页。]

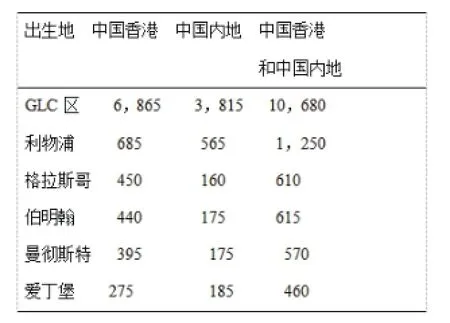

下表是1971年,中国香港和中国内地出生人口的主要聚集区,当时的人口主要还是集中在GLC[ GLC,需大伦敦政务院,大伦敦地区。]。

图3.6 1971年中国香港和中国内地出生人口主要聚集区[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第44页。]

1983年英国劳工调查的数据表明英国1983年有31,000的华人家庭,其中19,000是出生在远东联邦(中国香港,新加坡,马来西亚),有10,000在世界的其他地方(也就是中国内地)。只有大约1%的华人家庭是中国香港出生。1981年人口调查的数据表明家庭比例出生在远东的家庭是非核心家庭。

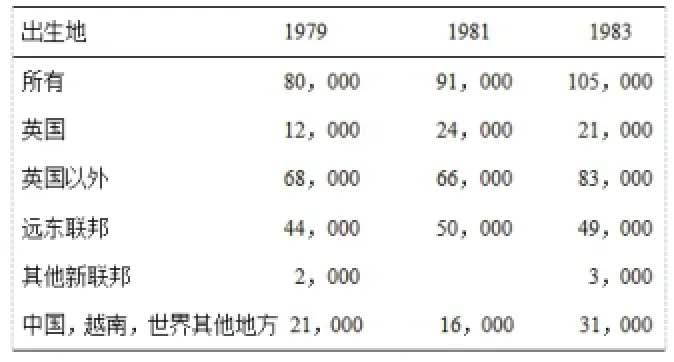

图3.7 1979,1981,1983年华人种族的出生地(千)[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第44页。]

英国出生的第二代华裔的研究主要集中在教育方面,英国第二代华裔儿童从小便接受英国文化学习英语,他们通常比较“容易调整”为英国的生活方式,并且和白人同伴有着共同的特点,大部分都不会称为主流社会的问题。第二代华裔却一直受到华人社群的关注,他们被认为是缺少传统文化(家庭权威结构)并且经常表现出英国化的社会行为,通常被叫做“香蕉人”(意为外表黄色,内在白色)。英国出生的第二代华裔在英国华人人口比例中不断上升,应该是未来英国移民研究的关注点,这样才能更好地提高种族关系和代与代之间的关系和亚裔的生活质量。

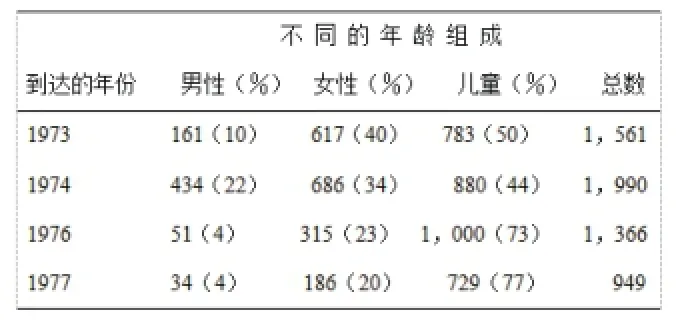

图3.8 20世纪70年代英国的中国香港移民[ 罗尼塔·王悦芳:《英国和美国的华人儿童的教育》,第31页。]

英国华裔儿童的数量随着移民自然增长而增多,在178个被调查的华裔移民儿童中,72.5%的儿童在学龄期间(5~15岁)移民英国。1984年的调查表明大约80%(24,000)的英国学校中华裔儿童出生在英国。据1991年英国人口普查的结果,英国华人总数为156,900,有77,700男性和79,300女性。英国华人大体年龄比较年轻,分散居住在广泛的地区,没有一个地区或者大城市的华人人口超过华人总数的0.8%。

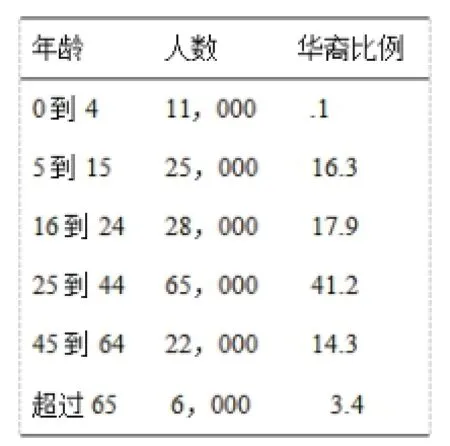

图3.9 英国华人的年龄结构[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》,第76页。]

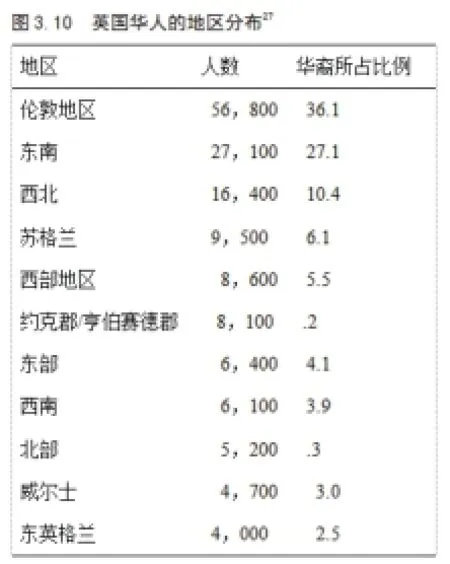

英国的华人主要分布在伦敦附近(36.1%),英国东南部(27.1%)和西北地区(10.4)。其他地区分布比较分散,都在10%以下。

图3.10 英国华人的地区分布[ 戴维·帕克:《通过不同的眼睛看:英国华人青年的文化认同》,第76页。]

传统的华人家庭是紧密联系的,尤其是家人之间的关系非常密切,经济关系支持社会关系。许多来自新界移民的家庭组织是三代组成的大家庭,主要是家长权威制、孝顺的儒家思想、自足、忠诚和家庭荣誉来规范日常生活。

欧尼尔发现尽管华人和他们的亲属保持密切联系,但是远没有朋友密切。接近2/3的移民家庭和几乎所有20世纪60年代末期的利物浦当地出生的华人都和社会中的朋友有密切往来。1975年关于陈约克餐馆的调查,华人男性和他们家庭的义务和社会行为是完全不同的。他们工作之余,尤其是下午通常是和同事聊天和打牌。[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第14页。]中国香港尽管受英国殖民统治近一个世纪,但是新界村民的文化和家庭传统都和中国最南部的省份广东极为相似。这个地区是世界公认拥有最大和最复杂的血统组织的地区。

二战前后华人移民英国的情况分析

二战后定居英国的中国香港华人占据英华人总数的绝大部分。[ 巫秋玉:《融合抑或游离:居英中国香港华人的文化适应》,载《华侨华人历史研究》1999年1月,第55页。]20世纪前期的移民和战后第二阶段的男性移民定居之间没有太多明显的联系。沃特森试图找到其中的一些关联,通常来自中国香港的移民和来自中国内地的难民都能够最大限度去适应农业经济的挑战。

20世纪60年代和70年代英国华人人口急剧增长,英国和美国的华人地理分布也受到影响。英国有一半的华人居住在伦敦,战前在东伦敦附近的潘尼菲尔德大街和莱姆大街,利物浦附近的皮特大街附近的,建立了两个早期的华人社区。因为轰炸和恢复经济发展,克莱维兰德广场和弗雷德里克大街失去了战后的重要性。随着餐馆业的发展,伦敦的华人街已经移到了西部的Soho地区,占有格兰德大街、利索大街、沃德大街和大新港大街。伦敦的华人街代替利物浦、曼彻斯特变成英国的第二大华人社区。

与战前英国华人社区以及旧金山和纽约的华人街不同,很多华人并没有居住在伦敦的华人街,大部分都租住在伦敦的西部地区,而且居住比较集中。另一方面,华人餐饮业在20世纪60年代达到饱和,华人开始寻找新的地区去从事餐饮业。英国华人的地理移动的动因是英国地区餐饮业的需求。除了伦敦的威斯敏斯特地区,康星顿地区和凯姆敦地区的旧聚居区外,种族平等委员会(1978)的调查表明英国的华人社区已经扩展到了伦敦北部。

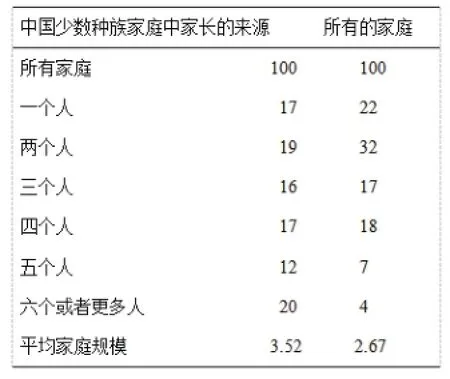

图3.11 家庭规模:华人家庭和其他人比较(%)[ 莫尼卡·J·泰勒:《英国的华人学生:华人学生的教育研究回顾》,第51页。]

20世纪60年代末期,中国香港经济衰退,大量商业已经受挫,工厂倒闭,城市中的许多人都面临失业,人们发现很难在新界生存,然而可以在海外找到机会。克里斯曼总结这种去海外的愿望:(华人)不是冒险到国外开始一种新的生活,而是经济困难导致他们离开家园,他们缺少在当地生活的机会。[ 罗尼塔·王悦芳:《英国和美国的华人儿童的教育》,第12~14页。]

许多中国人决定全家移民看起来主要是基于经济因素,其实其他因素也促成了移民。战后的中国,两个主要事件导致人口外移,1949年中华人民共和国建立和1966~1976年的文化大革命。在20世纪60年代末和70年代初,来自中国香港的移民就说明了这点。贝克和哈尼认为,在中国内地的政治的不安定,文化大革命时期(1965/6~1976)就激起了移民的浪潮,很多受过教育的港人移民英国,这就建立了中国香港和英国之间的学术联系,为许多华人提供去英国学习的机会。[ 李威:《三代人,两种语言,一个家庭:英国华人社区的语言选择和语言改变》,第46页。]

二战以后(从20世纪50年代)的到来者大部分都是因为中国香港的传统农业的下降。直到二战以后,香港地区已经严重依靠大米生产。战后国际大米市场的改变导致了中国香港生产价格的廉价出售。小型农业主拥有更少的土地并且不再能盈利。他们大部分都靠手工或者低报酬的工业工作,在香港地区很多人都不准备工作。1991年的英国人口普查表明华人数量是105万7千,是英国人口的0.3%。”[ 保尔·A·萨恩·古曼:《西方的亚裔青年》,第15页。

20世纪80年代,中国香港又一次出现移民潮。“九七”回归的临近,港人对于未来的担忧阵阵袭来,这时的英国政府给予5万港人“居英权”,使得港人可以陆续进入英国。但是,80年代末至90年代初,世界经济大萧条,使得英国失业率递增,社会对待移民的态度也日益冷淡。1980年英国大幅度削减允许移民入境的人数,每年控制在5万人左右,下表为1951~1981年的英国华人人口统计。

(作者单位:中共辽宁省委党校)

宋爽,1979年生人,中共辽宁省委党校文史教研部副主任,副教授,四川大学博士)