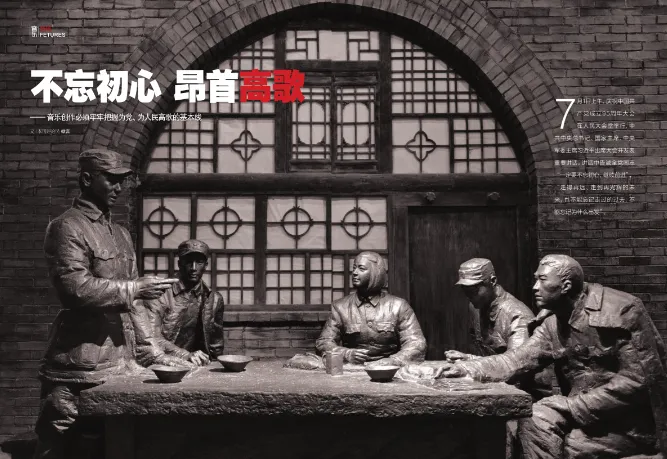

不忘初心 昂首高歌

——音乐创作必须牢牢把握为党、为人民高歌的基本线

2016-02-07本刊评论员欲言

文|本刊评论员 欲言

不忘初心 昂首高歌

——音乐创作必须牢牢把握为党、为人民高歌的基本线

文|本刊评论员 欲言

“理想信念动摇是最危险的动摇,理想信念滑坡是最危险的滑坡。”习近平总书记在“七一”重要讲话中告诫我们,远大理想与共同理想、长远目标与近期目标从来都是紧密联系在一起的。没有远大理想的烛照,现实道路会迷失方向;没有现实正确道路的支撑,远大理想会流于空想。

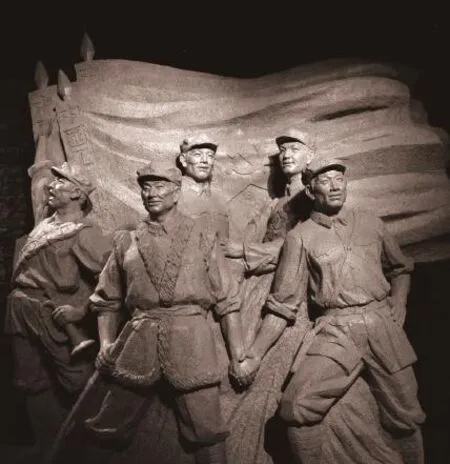

中国共产党建党以来,文艺工作一直是重要的思想武器。抗战时期,中国共产党以延安为根据地领导抗日战争,开展文化建设。在长期的实践与探索中,产生了伟大的文艺理论和文艺创作指导思想,涌现了大批优秀文化艺术作品,产生了深远的影响。音乐方面,当年大批的左翼文化人士奔赴延安,其中包括冼星海、吕骥、向隅、唐荣枚等大量进步音乐家,延安成为当时中国新音乐运动的中心。1942年,中共中央在延安召开文艺座谈会,毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,提出了文艺为什么人服务和如何服务这两个根本问题,确立了“艺术服务于人民,服务于政治”的指导方针,提倡和鼓励文艺工作者深入群众生活,创造老百姓喜闻乐见的、具有中国作风和中国气派的优秀作品。延安时期形成的“创作联系现实”“创作面向群众”“创作面向民间”“创作要结合多方面经验”等音乐创作观念,在很大程度上体现了中国共产党的文艺主张。广大文艺工作者在这些观念的指导下,深入民间、深入群众,创作了一大批具有时代特色、体现时代需要和人民需要的音乐艺术作品,极大地丰富了人民群众的精神生活和文化生活,在普及文艺大众化、通俗化的同时,丰富和发展了中国民族民间音乐艺术,将产生、流传于民间的各种音乐艺术进行了创新和提升,使其成为中国革命文化的重要组成部分,确立了中国音乐艺术民族化的方向和创作策略。

中国近代最为成熟的歌剧《白毛女》,不仅在创作中体现了取材于民、服务于民的思想,而且还展现了艺术工作者对外来文化的吸收与借鉴能力,创作产生了具有中国风格的艺术形式。延安时期的音乐艺术创作,还经常在形式、风格上借鉴流传于当地的多种音乐表演经验,并在既有的音乐形式与气质风格基础上,结合表现的需要和文艺理念进行创新,进而展现中国民族音乐内涵与风格。秧歌剧就是当时就地取材的一种典型表现方式,而《黄河大合唱》则在展现民族呼声与时代面貌方面体现了人民性、群众性与艺术性相结合的特点,还展现出民间艺术与外来艺术形式的有机融合特征。抗战时期产生的《义勇军进行曲》、《松花江上》、《游击队歌》、《新四军军歌》、《大刀进行曲》等大量的歌曲,对抗战的胜利起到了极大的鼓舞作用。

随着全国解放,以为人民歌唱的群众歌曲领域,形成了一支阵容强盛的创作队伍,王莘、李劫夫、瞿希贤、傅庚辰等作曲家写出了大量迎接新中国、建设新中国的优秀作品,如《歌唱祖国》、《我们走在大路上》等。其中,1951年王莘创作的、抒发中国人民迎接新中国、迎接新生活的歌曲《歌唱祖国》,更是被誉为“第二国歌”的,其强大的艺术生命力超越了时空,至今乃至将来都是中国人民抒发爱国主义情愫的经典之作。晨耕、唐诃、生茂、傅林、遇秋、吕远等部队作家在新民歌创作上显示实力;雷振邦、石夫在少数民族音乐素材的运用上功力独到。

这一时期,歌曲创作特别是群众歌曲的创作,呈现着良好的态势。合唱、齐唱、独唱、重唱、表演唱等体裁形式均有佳作,是继延安时期之后我国歌曲创作的又一个繁荣时期。这一时期的歌曲之所以脍炙人口,一个最基本的原因就是有着最广泛的群众基础。歌曲主题高尚,感情真挚,歌一出来就大家唱,不分年龄不分地域不讲技巧,发自心底,没有矫情,真正的是“想唱就唱”!建国初期的物质生活还很贫乏,但人民热爱新生活、歌唱新生活的激情是空前的。那时产生的大量的优秀歌曲,对于激发全国人民建设新中国热情的作用是巨大的,事无法以数据来计量的。

即便是纷乱的六十年代,也不乏歌颂党、歌颂人民的好作品,如《我们走在大路上》、《我们是共产主义接班人》、《唱支山歌给党听》、《我为祖国献石油》、《谁不说俺家乡好》等。

“十年动乱”时期创作出的“八大样板戏”,单从音乐角度来说,很多的唱段,因其高昂的政治性与音乐艺术性的完美结合,亦堪称经典。

党的十一届三中全会之后,“文革”的伤痕与改革开放的兴奋、喜悦之情的交织,构成了基本的社会心态,反映到歌曲创作上是表达人民群众思想感情的抒情歌曲的复兴。1980年,中央人民广播电台文艺部与《歌曲》编辑部联合举办的“听众喜爱的广播歌曲”评选活动,产生了著名的“十五首抒情歌曲”,代表了80年代初期群众歌曲的成就,“十五首”奠定的写作风格成为新时期歌曲创作的主要流派。这一时期的歌曲创作领域仍以传统的抒情歌曲为主,众多脍炙人口的作品广为流传,如《在希望的田野上》、《在那桃花盛开的地方》、《牧羊曲》、《党啊,亲爱的妈妈》、《十五的月亮》、《长江之歌》等。

以在《在希望的田野上》为例。1978年,对于中国人民来说是一个不寻常的年份,走过了社会主义革命和建设的艰难曲折的探索阶段,迎来了改革开放的第一个春天,改革的春风吹遍中国广大的农村。《在希望的田野上》正是通过对充满希望、充满生机的乡村田野的赞美和希望,抒发了人们对美好生活的赞美。歌词把眼前和未来、把现实与希望巧妙地结合起来,既歌颂了改革开放以后的新变化、新面貌,又憧憬着更加富裕、兴旺且幸福的未来。歌词优美、曲调动听。再如歌曲《父老乡亲》,是唱给那些日出而作、日落而息、只知埋头苦干、不知索取回报的农村父老乡亲们的歌曲。这首歌最为突出的特点就是一个“情”字,即作者与劳动人民之间的深厚感情。

伴随改革开放的深入,深受港台影响的内地流行歌曲开始萌芽并迅速兴盛。

广东,音乐的发展从来都是根治在人民这块沃土上的。广东音乐的发展以中国传统文化与岭南人文精神作为基础,且面对广博的海洋文化文明,天独厚的生长环境与丰腴的文化土壤,使广东音乐成为在中国诸多的民族音乐中影响最大、传播范围最广,且不断地紧跟时代潮流前进的乐种之一。

近百年来,大批广东音乐家创作了大量的民间名乐,以广东沙湾“何氏三杰”为代表的广东早期音乐,之所以对广东音乐的形成和发展起着承上启下的作用,其重要的因素之一就是其音乐内容的“草根”(人民)性。广东音乐音响色彩清脆明亮、华美,旋律风格华彩、跳跃、活泼,多为短小单一结构的小品,包含着强烈的现世性、平民性和开放性。就广东音乐的平民性而言,广东音乐从来没有走向孤傲、艰涩和高深,变成曲高和寡的“阳春白雪”,而是始终坚持雅俗共赏的方针。在历代名家的主持下,在把对音乐审美的思考提升到一种自觉的高度,努力拓展与提高作品的文化内涵的同时,始终坚持把人民大众的欣赏习惯和审美趣味放在第一位。因此,广东音乐一直为人民大众所喜闻乐见,有着极强的亲和力。岭南好比一片阳光灿烂的沃土,最适合来自各方的种子普遍发芽,草木自由生长。广东音乐有着一种深入骨髓的平民特质。

广东音乐发展中不可能不提及的人物是伟大的人民音乐家冼星海,他是广东音乐家当中杰出的代表人物之一。抗战时期他所创作的抗战歌曲和从事的救亡音乐活动,为中国的音乐工作者树立了典范。这一时期也是他创作的巅峰期,他谱写的《军民进行曲》、《生产运动大合唱》、《黄河大合唱》、《九·一八大合唱》等作品,极大大地鼓舞了全国军民的抗战斗志。

改革开放时期,广东音乐在流行音乐和主旋律歌曲创作方面所形成和起到的的引领性作用是毋庸置疑的。改革开放初期,广东省宣传文化部门采取了一系列措施,对高雅艺术、民族艺术的创作和演出实行保护和扶持政策。1979年到2000年的十一年间,就召开了近三十次保护和扶持政策会议,组织创作人员深入生活,开展创作活动。广东省音协牵头多次组织词曲作者深入各地采风、体验生活,从现实生活中选取反映改革开放特色的素材开展创作活动,仅在1995到2000年的五年期间,就创作作品近400部(首),其中有314部(首)在新作品音乐会上演,92部(首)在全国性、全省性评选中获奖。1980年到1999年,举办了五届的“羊城音乐花会”,共上演优秀作品多达930多部(首);1984年至1997年,“广东省艺术节”共举办七届,展演新剧166台。此外,还举行非常设性的新作品音乐会和全省性、全国性音乐作品评选、专题性征集音乐作品活动。一系列措施的实施,繁荣了创作机制,形成了20世纪90年代广东艺术创作前所未有的繁荣发展新景象,尤其是反映普罗大众平民情感的广东流行音乐,其影响面之广,令人赞叹。

在主旋律歌曲创作方面,改革开放初期,广东音乐人更是高扬正能量的旗帜。改革开放带来的物质生活的改善,带来的精神生活、思想意识上的变化,产生了《春天的故事》和《走进新时代》这样的主旋律歌曲代表作品。这些歌颂党的主旋律,是广东音乐家们对党的真情表达,“那份由衷的感谢、热爱与赞美,随着歌声一起流淌出来。”

习近平指出,“文艺事业是党和人民的重要事业,文艺战线是党和人民的重要战线。”

“我们要用社会主义核心价值观引领音乐创作,抓好主旋律题材作品的创作生产,引导广大音乐工作者把中国梦作为创作主题,把千千万万普通人追梦圆梦的思想情感和实践探索,转化为一个个生动的乐章,让奋进中的人民从音乐中听到自己的心声,受到激励和鼓舞。”“古往今来,但凡优秀的音乐家,无不是与人民同欢乐共忧愁、歌咏人民心声的优秀代表。”这是今年年初广东省宣传部部长慎海雄在《创造广东音乐新的辉煌》讲话中对广东音乐人提出的要求和希望。

不忘初心,昂首高歌。对于音乐工作者来说,我们必须牢牢把握为党、为人民高歌这条音乐的创作和传播的基本线。