“一带一路”倡议下中国海外投资的条约保护

2016-02-07邓婷婷张美玉

邓婷婷,张美玉

(中南大学法学院,湖南长沙,410083)

“一带一路”倡议下中国海外投资的条约保护

邓婷婷,张美玉

(中南大学法学院,湖南长沙,410083)

随着“一带一路”倡议的逐步实施,越来越多中国企业在沿线国家进行投资。为了加强在新形势下对海外投资的条约保护,我国应当对双边投资条约中投资者实体权利以及重要投资保护实体条款加以改进与完善。通过完善“投资”的定义、明确和细化间接征收条款、限定公平与公正待遇条款的具体义务、合理运用保护伞条款,为“一带一路”倡议的稳步推进保驾护航,并利用此契机积极影响未来国际投资规则的走向。

“一带一路”倡议;投资定义;间接征收;公平与公正待遇;保护伞条款

“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)倡议是我国根据国内、国际形势的发展变化作出的具有划时代意义的重要决策,也是中国实施“走出去”对外经济战略发展的必然。随着“一带一路”倡议的逐步实施,越来越多的中国企业在“一带一路”沿线国家进行投资①。然而,由于“一带一路”沿线国家大多为发展中国家,地缘政治关系复杂、法律政策稳定性差、投资环境不佳,我国的海外投资在享有巨大机遇的同时也面临着极大的风险。

目前,对于中国海外投资的保护而言,最重要的是我国对外商签的双边投资条约(Bilateral Investment Treaty, BIT)②。自1982年与瑞士签订第一个BIT以来,我国一直在积极推进BIT的协商和谈判。迄今为止,中国已与129个国家签订了BIT③,其中包括58个“一带一路”沿线国家④。虽然我国已签订的BITs名称不尽相同⑤,却都具有大致相同的基本条款:适用范围/定义条款、投资待遇、征收和国有化、代位、投资争端等。尽管现有的BITs网络能为我国企业在“一带一路”沿线国家投资可能遭遇的风险提供一定的法律保障,但从我国投资者近期在国外面临的投资争议以及现有BITs中的核心投资规则来看,我国早期缔结的BITs存在保护水平相对较低、保护标准不明确等问题。而这些问题在我国与“一带一路”沿线国家所签订的BITs中均有不同程度的体现,亟待在对我国20世纪八九十年代缔结的几十个BITs(其中包括与“一带一路”沿线国家签订的BITs)换代升级以及与“一带一路”沿线国家签订新的BITs时加以完善。因此,基于我国投资输出国和投资输入国的双重身份,对我国与“一带一路”沿线国家所签订的BITs中投资者实体权利以及征收条款、公平与公正待遇条款、保护伞条款等重要的投资保护实体规则进行研究与考察,能加强我国对海外投资的保护,为“一带一路”倡议的稳步实施保驾护航。

一、“投资”的定义

国际投资协定中规定了各种促进和保护投资的实体性和程序性条款,而这些条款无不以对“投资”的定义为中心和出发点。对“投资”的定义表明了缔约国意欲保护和限制的资本流动的范围和种类,也决定了投资者受保护的程度。就我国目前与“一带一路”沿线国家签订的BITs中的具体规定而言,并未形成全面的投资定义。

(一)“投资”的定义不全面

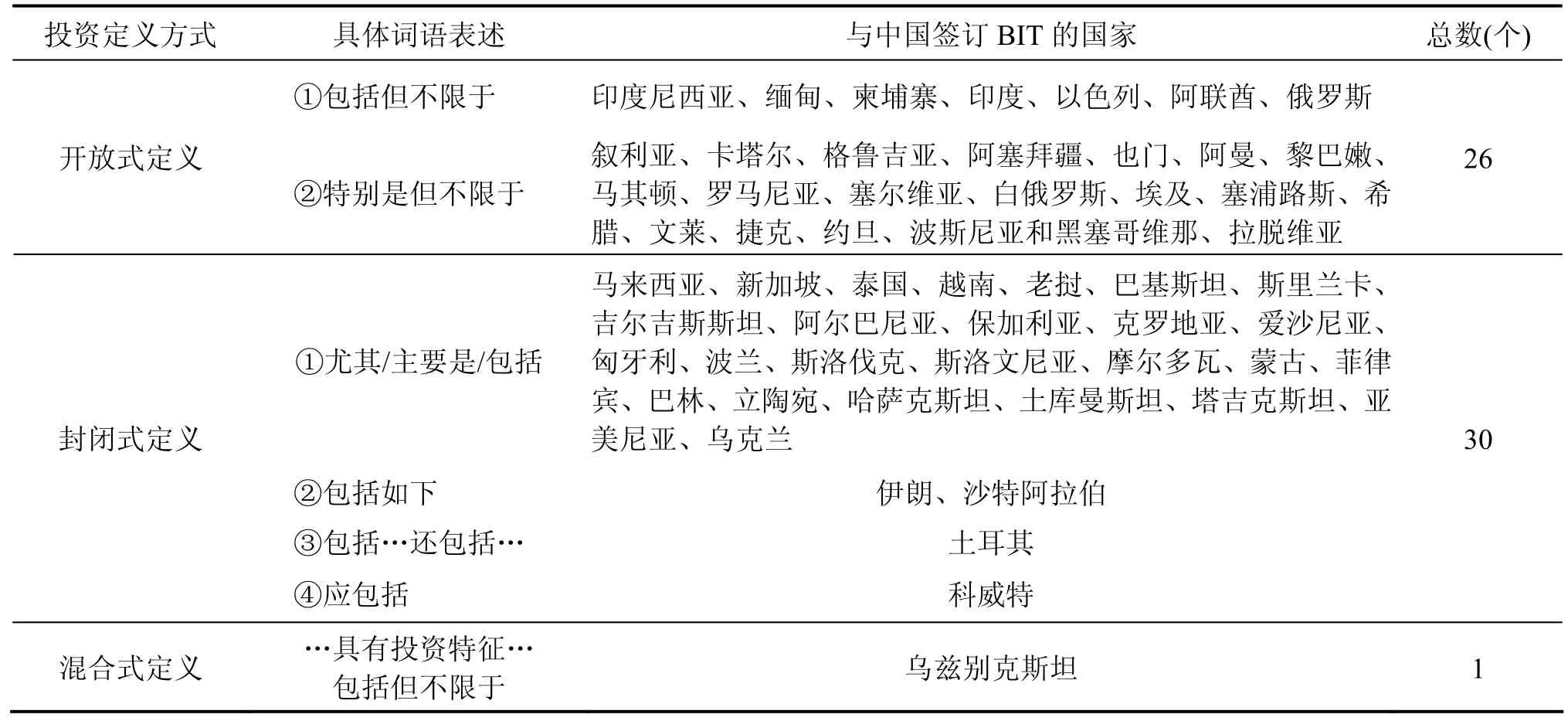

我国与“一带一路”沿线国家签订的BITs全都采用了以资产为基础(asset-based)的投资定义方式⑥。而在以资产为基础的投资定义方式中,又包括了开放式、封闭式和混合式三种定义方式(见表1)。开放式投资定义采用“包括但不限于”的表述方法,其定义结构为在对投资定义进行内涵界定后再对投资的外延进行列举,并规定这些列举是非穷尽的。例如,中国-俄罗斯BIT第1条规定,“投资”一词系指缔约一方投资者依照缔约另一方的法律和法规在缔约另一方领土内所投入的各种财产,特别是,包括但不限于:(一)动产、不动产及任何财产权利……(五)法律或法律允许依合同授予的商业特许权,包括勘探、耕作、提炼或开发自然资源的特许权。封闭式投资定义的典型表述为“投资是指……”,以列举的方式对投资进行定义,并且规定这些列举是穷尽的。例如,中国-科威特BIT第1条规定,“投资”一词,应包括缔约一国的自然人或法人在本协定生效之前或之后依照缔约另一国的法律和法规在该缔约另一国领土和海域内所投入的各种资产。上述一般概念之外,“投资”一词应包括:(一)动产和不动产以及其他物权……(五)由法律或合同所赋予的权利以及依法获得的特许和许可。而混合式投资定义对投资的界定是开放的,同时对资产类型做出限制性规定,即要求构成投资的资产必须具有投资特征。例如,中国-乌兹别克斯坦BIT第1条规定,“投资”一词系指缔约一方投资者依照缔约另一方的法律和法规在缔约另一方领土内所投入的具有投资特征的各种财产,包括但不限于:(一)动产、不动产及抵押、质押等其他财产权利……(六)与投资有关的债券……投资特征系指资本或其他资源的投入、对收益或利润的期待和对风险的承担。

从表1可以看出,目前我国BITs中对于投资定义的规定并不一致,同时,对投资定义规定最为完善的混合式投资定义在我国与“一带一路”沿线国家所签订的BITs中也极少采用。

表1 中国与“一带一路”沿线国家签订的BITs中有关投资的定义⑦

此外,作为中国企业开展对外经济合作的主要形式,对外承包工程项目也在随着“一带一路”倡议的推进全面提速⑧,但在我国与“一带一路”沿线57个国家签订的BITs中,并没有一个BIT明确规定承包工程项目属于投资⑨。在国际投资实践中,由于“投资”定义的不明确,极易产生争议,2014年北京城建集团诉也门案中就涉及到“建筑工程”是否属于中国-也门BIT中所规定的“投资” 这一问题⑩。

在北京城建诉也门案中,申请人若依据BIT提起ICSID仲裁,则必须证明其投资项目同时符合中国-也门BIT中的“投资”定义和《华盛顿公约》中对投资的要求⑪。中国-也门BIT第1条规定:“‘投资’系指缔约一方投资者在缔约另一方的领土内依照该缔约另一方的法律和法规直接或间接投入的所有资产和所有股金,特别是,但不限于:(一)动产、不动产及所有其他财产权利,如抵押权和质权、实物担保、用益权和类似权利;(二)股份、股票和企业中其他所有形式的参股;(三)债权和其他任何具有经济价值的行为请求权;(四)著作权、商标、专利权、商名和其他所有工业产权、专有技术和工艺流程;(五)依法授予的公共权益的特许权,包括勘探和开发自然资源的特许权。有关已投资或已再投资的资产和资本的任何法律形式上的变更均不影响本协议意义上的‘投资’的性质。”从该条的规定可以看出,中国-也门BIT采用的是以资产为基础的开放式投资定义,并没有将建筑工程明确排除在外。在下列情况下,建筑工程还是很有可能构成投资的:第一,在勘探、设计和施工过程中,中国企业通常要将大量的机器设备运入东道国,这属于第(一)种投资中的动产;第二,如果中国企业在东道国设立子公司,由子公司承包工程,那么对该子公司拥有的股权就属于上述第(二)种投资;第三,随着逐步履行建筑合同,中国企业便对发包方享有了金钱请求权,构成上述第(三)种投资;第四,如果工程属于“建设-拥有-运营”(BOO)或“建设-运营-移交”(BOT)项目,则属于依照法律或合同获得的特许权,构成上述第(五)种投资。[1]然而,由于开放式投资定义的保护范围虽大,但内容并不精确,一旦仲裁庭认定建筑工程不属于投资,北京城建集团便无法继续提出仲裁主张,实现其利益诉求。这无疑将对我国建筑工程类海外投资造成打击。

(二) 完善“投资”定义

作为中国企业“走出去”的重要方式,对外承包工程项目也是中国投资者参与“一带一路”沿线国家基础设施建设的主要形式。因此,在对“一带一路”沿线国家的BITs换代升级或签订新的BITs时,完善“投资”的定义,明确规定“建筑工程”属于投资后能够避免争议,有助于保护我国的海外投资。

首先,统一投资定义方式。开放式投资定义以投资保护为目的,包括了“各种类型”的资产,但其投资保护范围过于抽象和笼统,需待国际投资仲裁实践予以明确,增加了投资的不确定性。封闭式投资定义对定义水平要求较高,表面上看来保护范围比较小,但由于在实践中为了能够涵盖更多受保护的投资类型而纳入多种投资形式,其实质与开放式投资定义并无太大区别⑫。而混合式投资定义将投资限定为具有投资特征的资产,明确了投资保护的范围,一旦发生投资争议,可以增加裁决结果的确定性。因此,我国在与“一带一路”沿线国家新签或更新BIT时,统一采用以资产为基础的混合式投资定义应当成为投资定义方式的首选。

其次,应该借鉴相关BITs中的投资定义明确将建筑工程合同列为一种投资形式,如中国-加拿大BIT第1条规定:“在本协定内,‘投资’一词系指(一)一家企业;……(八)由于向缔约一方境内投入用于该境内经济活动的资本或其他资源而产生的权益,例如:1.依据涉及投资者的财产存在于缔约一方领土内的合同,包括交钥匙或建筑合同,或对勘探和开采石油或者其他自然资源的特许权……”而在2014年生效的中国-坦桑尼亚BIT中,则对投资采取了更为宽泛的定义。根据该条约的规定,具有投资特征的各种财产均属于投资,包括但不限于:动产、不动产等物权,对公司的股权、股票,金钱请求权,知识产权,商业特许权(勘探、耕作、提炼或开发自然资源),与投资有关的债券,合同权利(交钥匙工程合同、建设合同、管理合同、生产合同和收入共享合同)。上述规定均可在与“一带一路”沿线国家签订BITs时加以借鉴。

二、间接征收条款

征收曾是最重要的投资保护标准,在很长一段时间里,对外国投资者的保护主要是针对无补偿的征收。20世纪80年代以来,各国大规模的直接征收鲜有发生,东道国与外国投资者之间关于间接征收的投资争端则不断增加。我国早期签订BITs时并未对间接征收问题给予太多重视,仅仅是模仿发达国家BIT范本对间接征收的内容进行了规定。

(一) 间接征收的定义模糊

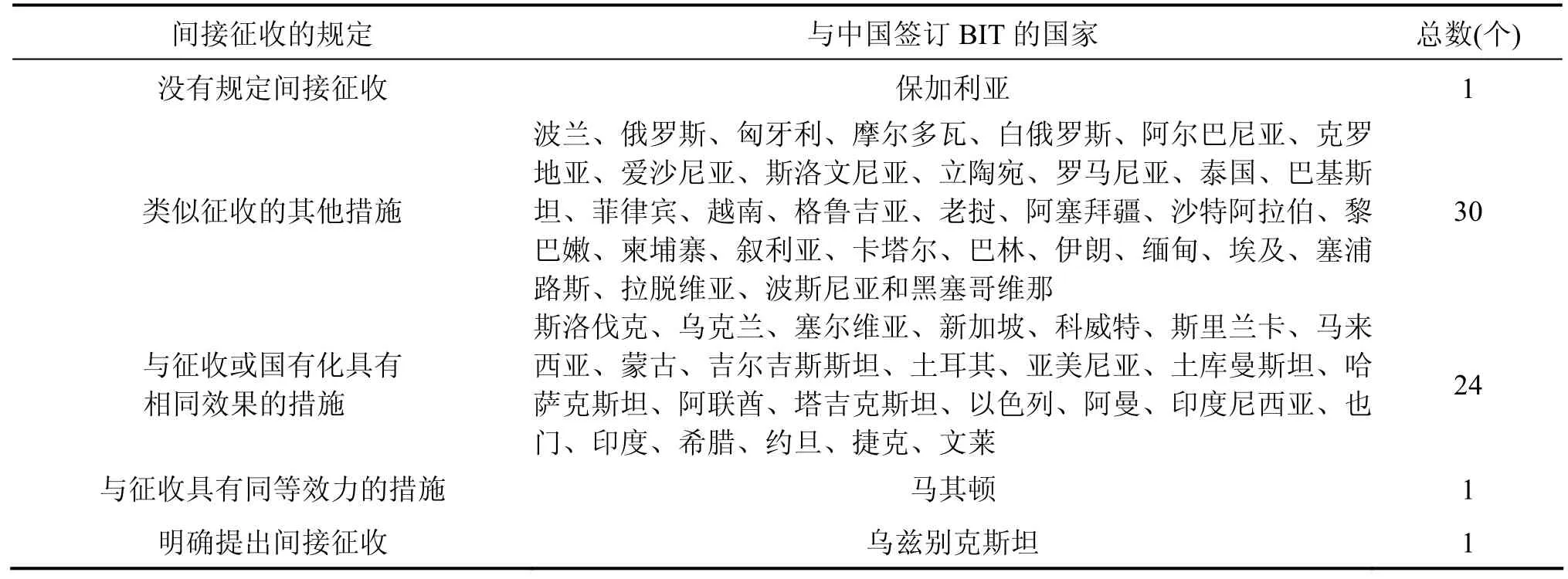

在我国与“一带一路”沿线国家签订的BITs中大多是用“其他类似措施”“与征收或国有化具有相同效果的措施”“与征收具有同等效力的措施”等来指代间接征收,且并未规定构成间接征收的具体适用标准(见表2)。

表2 中国与“一带一路”沿线国家签订的BITs中对间接征收的规定⑦

随着我国逐步从利用外资为主进入到利用外资和对外投资并重的阶段,对于BIT中“间接征收”条款的规定也应当作出调整。守成大国对中亚、亚太地区的战略争夺日趋激烈,随时有可能对沿线国家推进的项目设置羁绊,诸多大型海外工程承包项目被迫叫停已经给中国带来了巨大损失⑬。在此背景下,界定间接征收的概念,明确和细化间接征收的适用标准能为我国在“一带一路”沿线国家的投资安全提供重要的保障。

(二) 明确和细化间接征收条款

2006年中国-印度BIT首次对间接征收的含义及认定做出了明确规定。⑭该BIT的单独议定书详细规定了构成间接征收需要考虑的因素。其中,明确把是否存在歧视,特别是歧视的程度确立为认定间接征收的重要因素,这大大降低了歧视性在认定间接征收方面的作用。易言之,尽管东道国所采取的措施具有歧视性,但如果歧视性程度不高,则在最终认定是否构成间接征收时应予以考虑。此外,中印BIT议定书不仅规定了东道国相关措施的“特征”和“目的”,而且要求该措施与目的之间具有合理联系⑮。“特征”是政府行动的外在表现,“目的”是政府行动的内在动力,而措施与目的之间的合理联系则是比例原则的隐晦表达。该规定表明,中印两国试图在规范上明确地、一般性地确立效果与目的兼顾标准,并尝试建立比例原则。

2011年重新修订的中国-乌兹别克斯坦BIT首次将间接征收条款列入协定的正文,规定“效果等同于国有化或征收的措施是指间接征收”⑯。中乌BIT在与中印BIT相关规定一脉相承的基础上又有所发展。首先,规定了措施在范围和适用上对投资的歧视程度;其次,在合理期待的条款中加入了“投资期待是依据缔约一方对缔约另一方投资者作出的具体承诺产生的”这一条件,使合理期待更容易确定;最后,在考虑措施和目的之间的关系时,直接使用“措施和征收目的之间是否成比例”此类语言。

为了充分保障我国在“一带一路”沿线国家的投资安全,在与“一带一路”沿线国家新签或者更新BITs时,可以参照中国-印度BIT和中国-乌兹别克斯坦BIT的规定对间接征收条款进行完善。首先,明确只有在投资者被实质性剥夺了基本财产权利,如使用权、享有和处分的权利时,才存在间接征收。其次,应当以事实为依据,进行逐案审查,并且考虑下列因素:①该措施或该一系列措施对经济的影响,仅仅对投资的经济价值有负面影响并不足以认为发生了间接征收,还需对东道国经济产生负面影响;②该措施或该一系列措施在适用范围上对投资的歧视程度;③该措施或该一系列措施对投资者合理期待的损害程度;④该措施或该一系列措施的特征和目的,以及措施与征收目的之间是否成比例。这些考虑因素主要是用来判定政府行为的正当性,如果政府行为带来的后果超过其实施该项行为的目的,或者与该行为目的严重不符,那么这种行为很可能构成间接征收。[2]

三、公平与公正待遇条款

外资待遇制度是国际投资条约中的重要内容,它直接决定了外国投资者在东道国的法律地位。其中,公平与公正待遇(Fair and Equitable Treatment, FET)是外资待遇制度中最引人注目的内容,因为它不仅是评估东道国与投资者之间关系的尺度,而且表明了东道国在考虑外国投资者公平和公正利益条件下接受外国直接投资的意愿。[3]与国民待遇和最惠国待遇不同,FET是一项绝对待遇标准,缺乏明确与具体的内容,其含义具有不断发展演进的特点。在晚近的国际投资仲裁中,FET条款被投资者频繁地援引,而仲裁解释的宽泛性、不确定性、不一致性使得该条款成为国际投资规则中最重要且最具争议的实体法问题。[4]尽管目前FET的规范尚不明确,与习惯国际法最低待遇的关系也不清晰,但从其发展历程来看,具有不断被限制、被明晰的趋势。

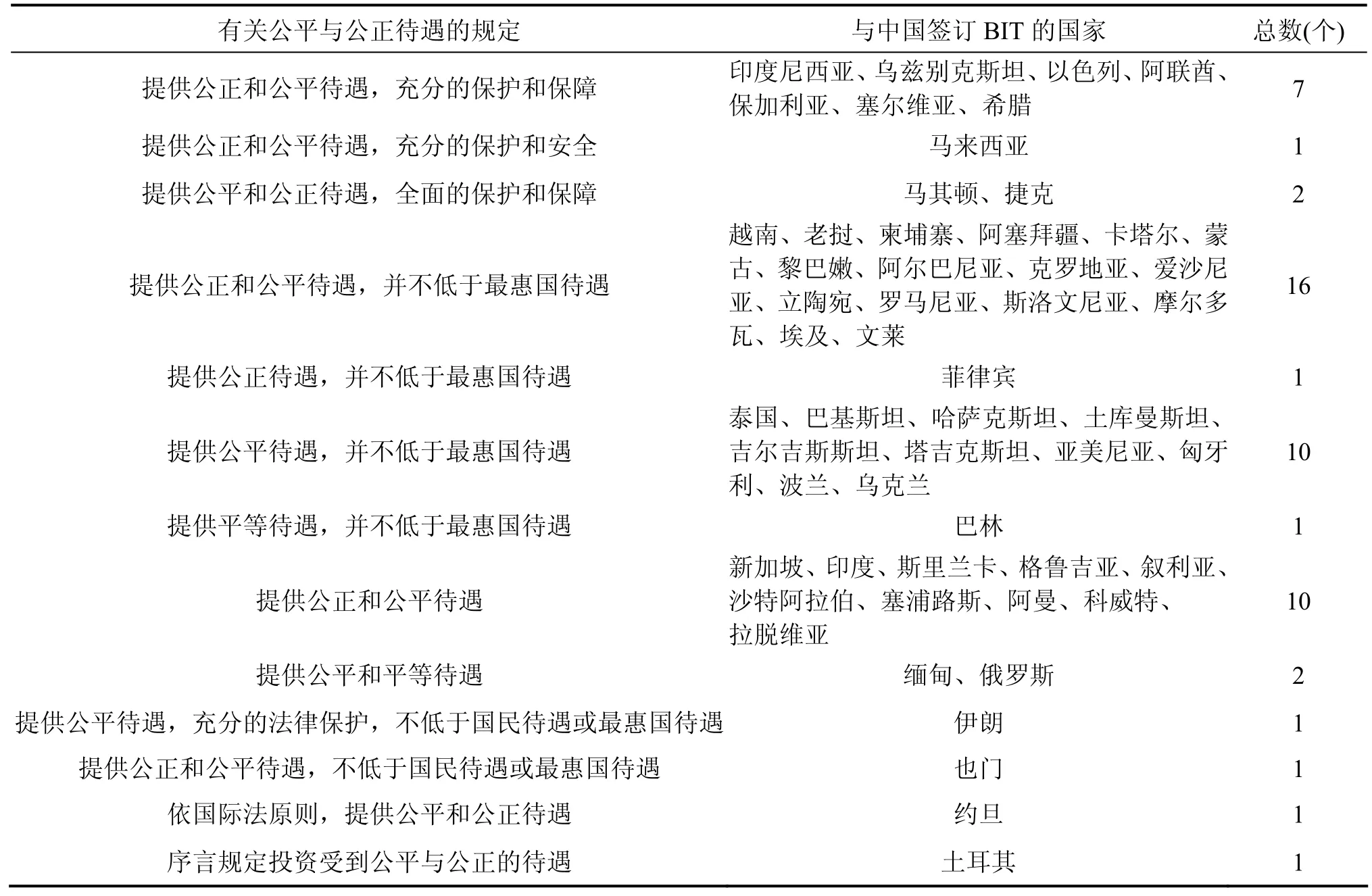

(一) 公平与公正待遇条款的规定各异

纵观中国与“一带一路”沿线国家所签订的BITs,除了与斯洛伐克、白俄罗斯和波黑之间的BITs未对公平与公正待遇作出规定外,在与其他沿线国家的BITs中虽然措辞各有不同,但都在条约序言或正文中具体规定了该待遇(见表3)。

中国与“一带一路”沿线国家签订的BITs主要是不附条件地规定FET,但具体规定上又存在不同。有的对FET规定了限制条件,使该标准具体化⑰。这种类型的BIT从消极方面对公平和公正待遇进行补充,限制缔约方对其领土内投资的管理、维持、使用、享有或处分采取任意或歧视性措施。有的将FET与最惠国待遇相联系,要求不低于最惠国待遇⑱。这种规定没有直接表明FET与最惠国待遇之间的联系,而是通过在第2款中用“公平和公正待遇”在给予时“不应低于其给予第三国的投资及与投资有关的活动的待遇和保护”的规定来表明两者之间的联系。还有的将FET与国民待遇、最惠国待遇联系起来,选择其中更优惠者⑲。

表3 我国与“一带一路”沿线国家签订的BITs中有关公平与公正待遇条款的规定⑦

分析以上的条约规定不难得出两点结论:一是FET在我国与“一带一路”沿线国家BITs中的性质和地位归属不清。有的作为条约原则在序言中加以规定,有的作为实体规则在正文中予以规定,还有的在条约文本中不作规定。二是FET在BITs的文本表述中各不一致,相去甚远。有独立的FET条款,有依国际法原则提供FET的规定,也有将FET与充分的保护和安全相结合的,还有将FET与国民待遇和最惠国待遇相联系的。这些标准模糊、差异较大的规定,使得一旦发生FET争议,该条款的解释与适用风险难以排除。我国正日益成为一个资本输入与输出的双向流动大国,伴随着“一带一路”倡议的稳步推进,中国资本输入和对外直接投资将保持较高的增长速度。因此,我国在签订BITs时既不能竭力限制FET的保护范围,也不能一味地扩张其涵盖的内容,而要在保护投资者利益和维护国家经济主权之间尽量达成平衡。

(二) 限定公平与公正待遇条款的具体义务

我国与“一带一路”沿线国家签订的BITs对于公平与公正待遇标准的规定比较模糊,一般表述为“给予外资公平和公正待遇”或将FET与国民待遇和最惠国待遇相联系,而不将其与国际法相关联。这一规定主要是担心与国际法挂钩,该待遇会被发达国家解释为抽象的、概括的“国际最低待遇标准”,且一旦发生争端,希望可以援用东道国国内法来解释公平与公正待遇。[5]然而晚近的国际投资仲裁实践表明,除了条约中明确规定要依据国内法解释FET以外,仲裁庭从未主动将FET的内容限定于国内法。不附加任何内容的FET对于国家主权的侵蚀远胜于将其与国际法相关联。[6]因此近年来,在我国所缔结的相关投资条约中,开始将FET与国际法挂钩,同时对其内容作出了进一步的限制⑳。在“一带一路”倡议下,基于我国作为资本输出和资本输入混合大国的身份和利益,我国应该采取能够真正有效平衡投资者保护和东道国主权的FET条约实践。

首先,对FET做出概括性的规定。由于习惯国际法的最低待遇标准本身就是一个不确定且处于不断发展中的概念,所以尽量不要将FET与习惯国际法挂钩。对此,可以在BITs中直接规定:任一缔约方应给予另一缔约方的投资者在其境内的投资及投资回报以公平公正待遇和全面的保护与安全。其中,全面的保护与安全是指为投资者及其投资提供治安保护。

其次,可以对FET义务的具体内容做出更明确的排他性列举。鉴于传统的独立FET条款和与国际法或习惯国际法相结合的FET条款在国际投资仲裁实践中所存在的宽泛性、不确定性和不一致性,有些国家通过具体列举FET所包含的义务要素来增加FET条款本身及其投资仲裁实践的限定性、确定性和一致性,FET条款改革的列举式清单进路得以兴起㉑[7]。在这些采取列举式清单限定FET条款的实践中,欧盟的做法最值得借鉴。《欧盟-加拿大全面经济贸易协定》(Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)第8章第8.10条以投资者及涵盖投资的待遇为标题,在第2款中以负面清单的形式将违反FET的情形进行了列举㉒,主要包括五种行为:①在刑事、民事和行政诉讼中拒绝司法;②在司法和行政程序中根本违反正当程序原则,包括根本地违反透明度原则;③明显的专断;④基于明显不正当的理由进行有针对性的歧视,例如性别、种族、宗教信仰;⑤虐待投资者,例如强迫、监禁、骚扰。封闭式列举固然具有确定性和法定性,但也具有僵化性,不能适应社会的迅速发展。为此,CETA还特意加入了灵活机制,允许缔约方定期或经一缔约方要求而讨论公平与公正待遇的具体内容,服务和投资委员会可就此编制建议书,交由CETA联合委员会最终决定。㉓为了适应我国兼具投资输入国和投资输出国的双重身份,在对我国已签订的BITs更新换代和签订新的BITs时,可以参考欧盟所倡导的全面封闭式列举FET主要具体义务并对缔约方将来进一步发展FET义务项进行灵活安排的表述方式,以充分实现FET条款的合理性、确定性及可预测性,有效兼顾投资者与东道国之间的利益平衡。

四、保护伞条款

许多国际投资条约规定,缔约方应遵守其对另一缔约方投资者所作的任何承诺。该条款引发了是否可以把东道国在合同中的承诺放在双边投资条约中加以保护的问题,因而被称为“保护伞条款”(Umbrella Clause)。在西方学界,主张保护伞条款可以把东道国政府对外国投资者的所有承诺转化为国际投资条约义务的观点,似乎已经成为主流之见。[8,9]然而,目前对于东道国政府违反合同义务与违反BITs中“保护伞条款”之间的关系问题,在理论和实践上都存在争议。由于我国现有BITs中的规定不同,也直接导致该条款的适用范围存在差异。

(一) 保护伞条款的义务性质和适用范围不统一

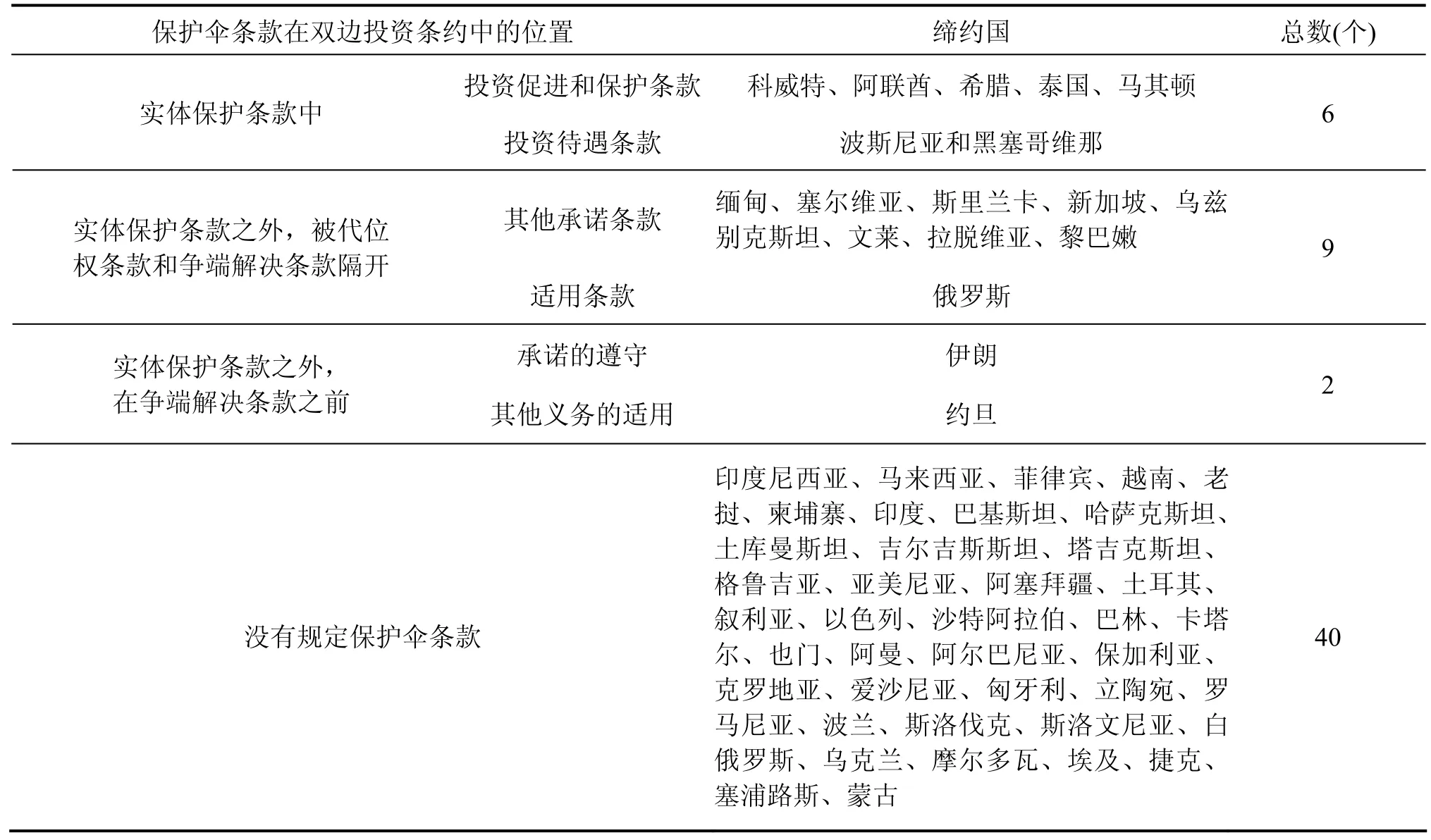

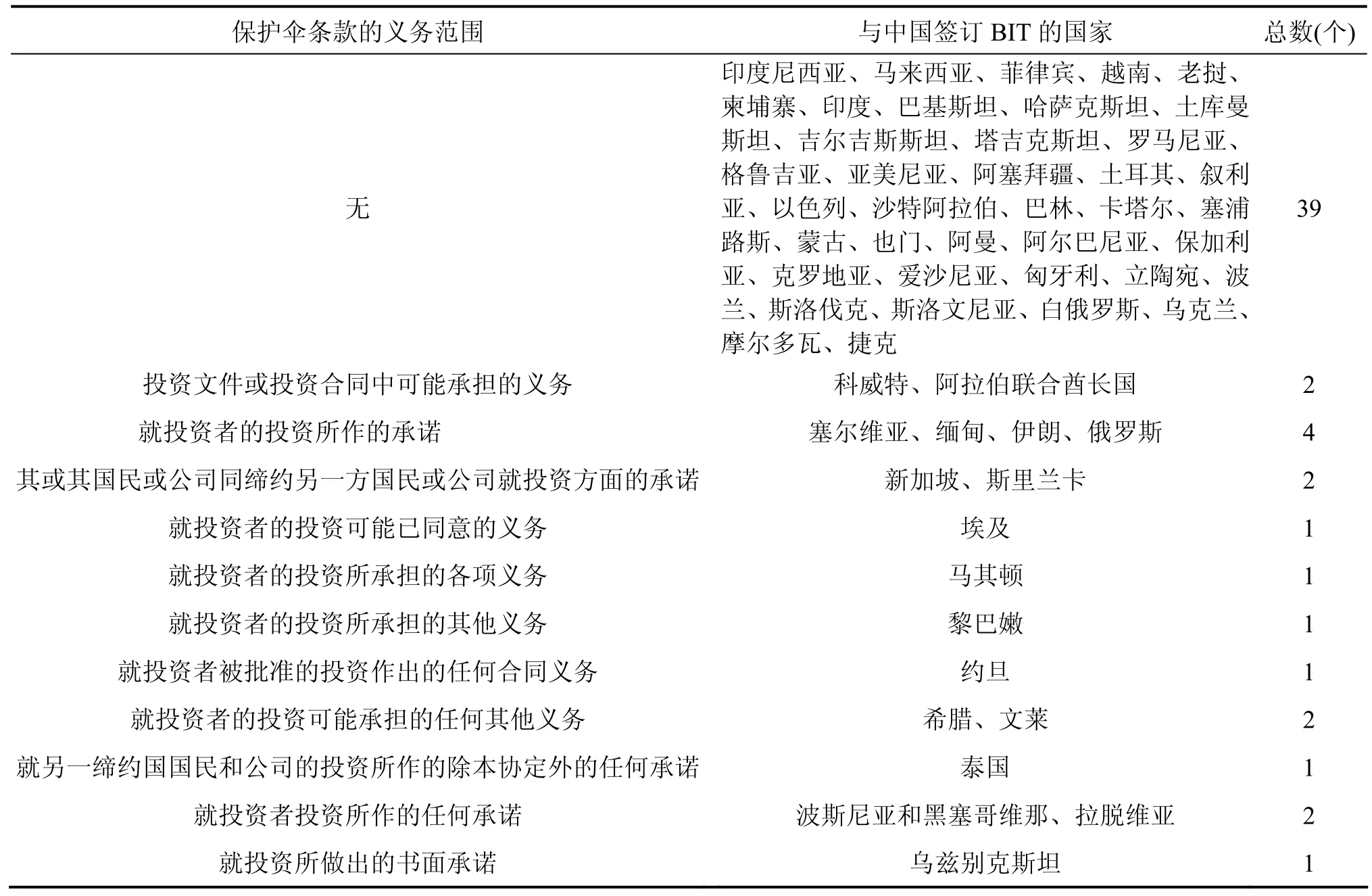

在中国对外签订的包含了保护伞条款的BITs中,大多采用了“应当遵守”“应当尊重”“应当恪守”等命令性的表述,其在BITs中的位置也各不相同,并且对于责任范围规定得相当宽泛,包含了“任何责任”“任何承诺”“任何其他责任”(见表4)。

表4 中国与“一带一路”国家签订的BITs中保护伞条款的位置⑦

从表4可以看出,我国与“一带一路”国家签订的BITs中保护伞条款的位置主要分为三种。其中,将保护伞条款置于实体保护条款之中的规定方法,能够体现该条款作为一项条约实体义务的重要性。然而,将保护伞条款置于实体保护待遇的条款之外,并被代位权条款和争端解决条款隔开的规定方式在仲裁实践中却倍受争议。例如,在SGS诉巴基斯坦一案中,仲裁庭认为,瑞士-巴基斯坦BIT首先规定了若干实体义务,其次规定代位权条款和争端解决条款,而保护伞条款位于双边投资条约的末尾,所以不能像条约中的实体义务一样适用。㉔然而,SGS诉菲律宾案仲裁庭认为,同样是菲律宾对外签订的双边投资条约中的保护伞条款,虽然有些在前面的实体保护条款中,有些在争端解决条款之后,但采用的表述语言是相同的,不能因为位置上的不同而认为有些保护伞条款是“法律上可执行的”(legally operative),其他的则是“法律上不可执行的”(legally inoperative)。㉕

除了保护伞条款在BIT中的位置形式多样外,对于该条款具体义务范围的规定同样差异明显(见表5)。

表5 中国与“一带一路”国家签订的BITs对保护伞条款的规定⑦

在上述对保护伞条款的不同规定方式中,有两种表述方式尤应注意:一是“任何其他义务”和“任何承诺”的措辞通常不仅包括东道国政府与外国投资者订立的合同,还包括其对外国投资者所作的单边承诺;[10]二是中国-新加坡BIT和中国-斯里兰卡BIT 中有关保护伞条款的表述“缔约任何一方应依其法律尊重其或其国民或公司同缔约另一方国民或公司就投资方面的承诺”。该表述方式不仅将东道国对外国投资者的承诺置于保护伞条款中,更将保护伞条款的适用范围延展到促使东道国遵守其国民或公司对外国投资者做出的承诺。

(二) 合理安排及谨慎规定保护伞条款

保护伞条款的初衷是为了保护投资者,但是至今国际上对于保护伞条款的规定和理解存在差异,国际仲裁庭对该条款的解释也没有形成一致的意见。诸多国际仲裁庭对该条款的适用作宽泛解释的做法更是增加了投资者利用其提起仲裁的频率。美国考虑到对该条款解释的混乱局面及维护国家主权的重要性,在其2012年的BIT范本中已明确抛弃了保护伞条款。我国是否应该效仿美国的做法,适时废止保护伞条款呢?就此,有学者认为应该“区分两类国家,实行差别互惠”;[11]也有学者认为中国政府应该有针对性地与其他国家缔结相关条款,与法治化水平比较低的国家签订特许权协议时最好并入保护伞条款;[12](427-454)还有学者则认为在不得不采取保护伞条款时,应明确限制其适用范围。[13]鉴于“一带一路”沿线既有发达国家也有发展中国家甚至是战乱国家,本文主张采用区分说,在现阶段不宜完全废弃保护伞条款,而应该根据不同国家有区分地使用。

与发达国家相比,中国的经济发展状况和法制发展进程相对落后,在履行合同过程中很可能产生违反合同甚至违反条约的情况。在这种情况下,如果BIT中存在保护伞条款,投资者便可能将合同争端提交国际仲裁机构。因此,在与发达国家签订BIT时尽量不包括保护伞条款,如果不得已必须并入保护伞条款时,应将承诺限定为东道国就投资方面做出的“书面承诺”,从而将东道国某些政府机构的口头承诺及其国民或公司对外国投资者做出的承诺排除在外。其次,为了防止外国投资者随意提起投资仲裁,应以“与本条约的义务有关的投资争端”这种措辞将义务或承诺限定于“特定投资”。再次,要采取折衷解释说,区分“商业合同”和“国家合同”,规定只有东道国构成违反“国家合同”的时候才能援引保护伞条款要求仲裁㉖。此外,在与发达国家签订包含保护伞条款的BIT时还应当设置例外条款。第一,最惠国待遇条款的例外。明确规定最惠国待遇条款不适用保护伞条款、投资争端解决问题和程序性待遇,且不适用于本条约生效前有效或签订的双边投资协定在争端解决问题上给予的待遇。这样不仅可以限制最惠国待遇被用于争端解决问题,而且规避了以前签订的保护伞条款带来的风险。第二,重大安全例外。在该问题上,美国2012年BIT范本值得借鉴,“不得阻止对履行有关维持或恢复国际和平、安全和保护本国重要安全利益方面的义务所必要的措施”㉗。这一规定可确保我国在紧急情况下行使国家权力时,不因保护伞条款而被提起国际仲裁。

在“一带一路”倡议的驱动下,中国的海外投资将会不断增加,而“一带一路”沿线许多国家政局不稳定、经济波动性较大,使得我国的海外投资面临很大风险;加之这些国家向中国的投资比例较小,中国在双边投资关系中占据资本输出国地位。因此,中国与“一带一路”沿线发展中国家新签或更新BITs时,应该纳入保护伞条款,以保护中国投资者的利益。在具体规定保护伞条款的内容时,应尽量使用宽泛化的措辞,例如采用“与投资有关的任何争端或一切争端”“就投资者的投资所作的任何承诺”等这样的表述,最大限度地保护我国海外投资者的利益。

然而,如果投资合同中具有管辖选择条款,那么该条款就有优先适用性。例如,在SGS诉菲律宾案中,虽然仲裁庭对保护伞条款进行了扩大解释,认为“保护伞条款”可适用于源于国内法和合同中的义务,把东道国未遵守包括合同承诺在内的有约束力的承诺视为违反双边投资条约。但基于“一般法不得损害特别法”和“双边投资条约的一般规定不得凌驾于投资合同本身规定的特别排他性争端解决安排”,最终以当事方如果想为合同获得条约上的保护就必须尊重合同中的管辖权规则为由驳回了申诉方的仲裁请求。[12](239-241)有鉴于此,我国投资者在与东道国签订具体的投资合同时,不能同意加入管辖选择条款,从而在发生投资争议时可以利用保护伞条款提起仲裁。

最后,根据《维也纳条约法公约》的规定,结合上下文进行考量是条约解释的重要方法,因此,保护伞条款在BIT中的位置是解释该条款的一项依据。为了避免因保护伞条款的位置而影响仲裁庭对该条款性质的分析,我国新签或更新BITs时应将保护伞条款置于实体保护条款中。

五、结语

由于“一带一路”沿线国家经济发展水平欠佳、政治环境不稳定、投资风险较大,极有可能发生越来越多的投资争议。但从我国与“一带一路”沿线国家签订的BITs中对于投资者实体权利以及投资保护的重要实体条款可以看出,这些条约存在条款设置不清晰、规定各异等不足之处。为了增强我国海外投资者对其投资所享受的权利和义务的确定性及可预见性,更好地保护其利益,需要对现有BTIs的实体条款加以修改与完善。通过对BITs实体条款的改进,促进实体保护标准向糅合了中国作为资本输入国和资本输出国双重特性的混合形式演变,助推“一带一路”倡议顺利实施。此外,中国也应当积极利用“一带一路”倡议推动区域投资规则的形成,将未来可能在多边层面提出的投资规则首先在区域层面进行尝试,积极影响未来国际投资规则的走向。

注释:

① 根据商务部最新数据显示,2016年1~7月,我国企业对“一带一路”相关的51个国家非金融类直接投资78.7亿美元,占同期总额的7.7%;与“一带一路”相关的61个国家新签对外承包工程项目合同3 498份,新签合同额588.9亿美元,同比增长19.1%。

② 海外投资的国际法规则主要由三个部分组成:一是双边投资条约(BITs),又可分为友好通商条约、投资保护协定和投资保证协定等几类。二是区域和多边条约,最主要的是《能源宪章条约》《关于解决国家和他国国民之间投资争议公约》(《华盛顿公约》)、《多边投资担保机构公约》(《汉城公约》)。三是自由贸易协定(Free Trade Agreement, FTAs)中的投资章节。由于中国目前只是《能源宪章条约》的观察国,中国投资者只能通过在公约成员国设立子公司然后向最终目的国转投资的形式间接获得公约的保护,尚不能直接获得该公约的保护;而《华盛顿公约》是关于解决投资者与东道国投资争议的程序性规则,《汉城公约》仅涉及海外投资保险。加之中国目前签订的FTAs数量有限,且关于投资规则的具体内容设置几乎与BITs完全相同。因此,现有的BITs网络是我国对海外投资进行保护的主要工具。

③ UNCTAD, IIA database, China-Bilateral Investment Treaties.

④ 在“一带一路”沿线涉及的65个国家中,已与中国签订BIT的国家共有58个,包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、叙利亚、以色列、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、科威特、黎巴嫩、阿尔巴尼亚、保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、匈牙利、立陶宛、马其顿、罗马尼亚、波兰、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、埃及、文莱、孟加拉国、约旦、捷克、波斯尼亚和黑塞哥维那、拉脱维亚、希腊、塞浦路斯、蒙古。

⑤ 中国签订的BITs的名称有“关于相互保护投资协定”,如中国-瑞典BIT;有“关于(相互)促进和(相互)保护投资协定”,前者如中国-罗马尼亚BIT,后者如中国-德国BIT;有“关于(相互)鼓励和(相互)保护投资的协定”,前者如中国-法国BIT,后者如中国-意大利BIT。

⑥ 在国际投资法律文件中,对投资的定义方式主要有两种:以资产为基础的投资是指缔约各方依照各自法律和法规所允许或接受的各种财产;以企业为基础的投资指一国的实体企业为了获得持续性收益,在另一国境内建立的实体企业。

⑦ 作者根据商务部网站和联合国贸发会议网站资料整理。

⑧ 2015年,中国企业新签对外承包工程项目合同额926.4亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%,同比增长7.4%。2016年1~2月,新签合同额154.6亿美元,同比增长53.2%。

⑨ 由于UNCTAD网站中没有提供中国-孟加拉国BIT的文本,本文只查阅了中国与57个“一带一路”沿线国家签订的BITs。下文所指的中国与“一带一路”沿线国家签订的BITs也仅指这57个BITs。

⑩ Beijing Urban Construction Group Co. Ltd. v. Republic of Yemen (ICSID Case No. ARB/14/30)。2014年12月3日,解决投资争端国际中心(ICSID)登记了一起新的仲裁案件,申请人是北京城建集团,被申请人是也门政府,案由是机场航站楼建筑工程争议。在该案中作为也门萨那国际机场航站楼项目的承包人,北京城建集团依据1998年中国-也门BIT主张其在也门的合同和资产受到强制征收。北京城建集团诉也门政府案是中国企业因为建筑工程争议将东道国政府诉诸国际仲裁的第一起案件,已于2015年7月10日组成仲裁庭。由于案件尚在审理当中,公开的资料有限,因此所涉及的具体法律争议点暂时无从分析,本文也仅对案件中建筑工程项目是否属于“投资”展开讨论。

⑪ 由于《华盛顿公约》本身并未给投资下定义,虽然在谈判过程中曾经有一些关于投资定义的提议,但各方最终决定不下定义,这一事实说明各方愿意保持投资定义的开放性和灵活性。同时,鉴于公约未对“投资”下定义,仲裁庭应当尽可能尊重案件所涉BIT中的投资定义。因此,本文也仅就建筑工程是否属于中国-也门BIT中的“投资”展开讨论。

⑫ 例如,根据NAFTA第1139条的规定,不仅对企业的直接投资构成条约规定的投资,而且对企业的间接投资也构成条约规定的投资,且一成员国投资者在另一成员国的所有有形、无形财产,合同权利都构成NAFTA规定的投资。

⑬ 如2014年3月中国铝业控制的秘鲁中部的特罗莫克铜矿被叫停;2014年年底墨西哥政府突然宣布中铁建中标的一个高铁项目作废;2015年2月希腊齐普拉斯政府宣布停止比雷埃夫斯港的私有化进程,该港是希腊最大港口,多年来已由中国中远集团多数控股;2015年3月斯里兰卡暂停中资参与的科伦坡港城项目。

⑭ 中国-印度BIT第5条第1款。

⑮ 该议定书第3条规定:“…(二)在某一特定的情形下认定缔约一方的一项或一系列措施是否构成第(一)款所指的措施,要求以事实为依据进行个案考察,这一考察应当考虑包括以下在内的因素:1.该项措施或一系列措施的经济影响,但仅仅存在缔约一方的一项或一系列措施对投资的经济价值产生负面影响这一事实并不足以断定已经发生了征收或国有化;2.该措施在范围或适用上歧视某一方或某一投资者或某一企业的程度;3.该措施或该一系列措施对明显的、合理的投资赖以进行的期待的干预程度;4.该措施或该一系列措施的特征和意图,是否是为了善意的公共利益之目的而采取,以及在该等措施与征收目的之间是否存在合理的联系。……”

⑯ 中国-乌兹别克斯坦BIT第6条。

⑰ 如中国-科威特BIT第2条第2款。

⑱ 如中国-立陶宛BIT第3条第1款。

⑲ 如中国-也门BIT第3条第1款。

⑳ 如2008年缔结的中国-新西兰FTA第11章第143条规定:“按照普遍接受的国际法规则,给予外资以公平与公正待遇,并确保投资者不会在任何与投资者投资相关的法律或行政程序中被拒绝公正对待,或受到不公平或不公正对待的义务。”

㉑ 中国目前也有将FET义务封闭性、排他性列举的条约实践。例如,中国-乌兹别克斯坦BIT第5条(公平与公正待遇)规定:“缔约一方应该确保给予缔约另一方的投资者及在其境内的投资以公正与公平待遇,提供充分保护与保障”,“公正与公平待遇要求缔约一方不得对缔约另一方投资者粗暴地拒绝公正审理,或实行明显的歧 视性或专断性措施”,“认定违反本协定其他条款或其他条约的条款,不构成对本条款的违反”。

㉒ 2016年3月4日,欧委会官网公布《欧盟-加拿大全面经济贸易协定》的最终法律文本。

㉓ CETA第8章第8.10条第3款。

㉔ SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan (ICSID Case No. ARB/01/13),para 170.

㉕ SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines (ICSID Case No. ARB/02/6).

㉖ 例如,中国-乌兹别克斯坦BIT第13条规定:“……(2)缔约任何一方应恪守其以协议、合约或合同形式与缔约另一方投资者就投资所做出的书面承诺;(3)尽管有第2款的规定,缔约一方违反在商事性质的合同下所承担的义务不应被视为违反本协定。”

㉗ 美国2012年BIT范本第18条第2款。

[1] 任清. 从北京城建诉也门政府说开去[EB/OL]. http://opinion. caixin.com/2014-12-26/100768256.html, 2016-04-01.

[2] 鄂立彬, 戚彩云. 我国对外投资的间接征收问题研究[J]. 宏观经济研究, 2014(11): 3-11.

[3] UNCTAD. International investment agreements: Key issues. United Nations Publication, 2004(1): 209 [EB/OL]. http://unttad. org/en/Docs/iteiit200410_en.pdf.2016-04-01.

[4] Ioana Tudor. The fair and equitable treatment standard in the international law of foreign investment [M]. London: Oxford University Press, 2008: xii.

[5] 姚梅镇. 国际投资法[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1984: 335.

[6] 王辉. 公平公正待遇标准: 美国经验与启示[J]. 长江论坛, 2011(6): 84.

[7] 王彦志. 国际投资法上公平与公正待遇条款改革的列举式清单进路[J]. 当代法学, 2015(6): 147-157.

[8] K Yannaca-Small. Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, OECD, Working Papers on International Investment, 2006(3): 5-8.[EB/OL]. http://www. oecd.orgldaf/inv/investment-policy/WP-2006.3.pdf,2016-04-01.

[9] Scheruer C. Traveling the BIT Route of Waiting Periods, Umbrella Clauses and Forks in the Road [J]. The Journal of World Investment and Trade, 2004(5): 250-251.

[10] UNCTAD. Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s [M]. New York: United Nations Publication, 1998: 56.

[11] 陈安. 区分两类国家,实行差别互惠:再论ICSID体制赋予中国的四大“安全阀”不宜贸然拆除[J]. 国际经济法学刊, 2007(3): 83-98.

[12] 陈安, 蔡从燕. 国际投资法的新发展与中国双边投资条约的新实践[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2007.

[13] 徐崇利.“保护伞”条款的适用范围之争与我国的对策[J]. 法学论坛, 2008(4): 57-59.

The treaty protection of Chinese overseas investment under “the Belt and Road Initiative”

DENG Tingting, ZHANG Meiyu

(School of Law, Central South University, Changsha 410012, China)

Along with the development of “the Belt and Road (B&R) Initiative,” more and more Chinese enterprises invested in the countries along B&R. To strengthen the protection of overseas investment by investment treaties, China should improve and perfect investors’ substantive right and important substantive clauses in bilateral investment treaties. In order to convoy the steady progress of B&R Initiative, it should adjust the definition of “investment”, explicate and refine the concept of indirect expropriation, limit the specific obligations of fair and equitable treatment and apply the umbrella clause reasonably. Meanwhile, the measures above could also influence the tendency of the future international investment rules.

“the Belt and Road Initiative”; the definition of investment; indirect expropriation; fair and equitable treatment; umbrella clause

D996

A

1672-3104(2016)06-0036-10

[编辑: 苏慧]

2016-07-05;

2016-10-11

2012年湖南省社科基金项目“公平与公正待遇视角下投资东道国利益保护问题研究”(12YBB285);中南大学“创新驱动计划”项目“‘一带一路’战略下中国对外投资促进与保护的国际法律问题研究”(2016CX042)

邓婷婷(1982-),女,湖南长沙人,法学博士,中南大学法学院讲师,主要研究方向:国际经济法,国际投资法和WTO法;张美玉(1991-),女,山东青岛人,中南大学法学院硕士研究生,主要研究方向:国际经济法