酞菁铁的固相法合成及表征

2016-01-26徐新宏方晶晶陈大俊

徐新宏,方晶晶,陈大俊

(1 海军医学研究所,上海 200433;2 东华大学材料科学与工程学院,上海 201620)

酞菁铁的固相法合成及表征

徐新宏1,方晶晶1,陈大俊2

(1 海军医学研究所,上海 200433;2 东华大学材料科学与工程学院,上海 201620)

摘要:采用苯酐固相法合成酞菁铁,并用IR、UV-VIS和TG对产物进行测试和表征,证明所得产物为目标产物。考察了反应温度、原料配比、催化剂用量对酞菁铁产率的影响,结果表明,固相法合成的适宜条件为:苯酐/尿素的物料比1 ∶5,反应温度240℃,催化剂含量2%。此条件下酞菁铁的产率可以达到56.8%。

关键词:酞菁铁,苯酐,固相法

酞菁类化合物是一类具有高度共轭结构的大环化合物,具有良好的化学性质、催化活性、热稳定性和光稳定性,其独特的物化性能和良好的热稳定性使它们在电催化材料、电化学传感器、光敏剂、非线性光学材料、信息材料学和医学等学科领域有着广泛的应用[1-5]。金属酞菁化合物的合成通常有两种途径:一种是以邻苯二氰和相应的金属盐为起始物的邻苯二氰法;另一种是以苯酐、尿素、金属盐、钼酸铵等为原料合成的苯酐尿素法。邻苯二氰法合成工艺较复杂但产率较高,苯酐尿素法原料易得,成本较低且操作方便,是工业生产和实验室合成常采用的方法。苯酐法可分为固相法和液相法,液相法工艺流程较长,其使用的三氯苯、硝基苯等有毒溶剂易污染环境,需要回收利用;固相法则合成工艺较为简单,也不存在有机溶剂污染和回收问题[6]。

该文以邻苯二甲酸酐、尿素、三氯化铁为原料,钼酸铵为催化剂,采用固相熔融聚合的方法合成酞菁铁化合物,应用红外光谱分析、紫外-可见吸收光谱分析和热失重分析等测试方法对产物的结构和热稳定性进行表征,并探讨了合成条件对产物产率的影响。

1实验部分

1.1 实验原料

三氯化铁为化学纯,邻苯二甲酸酐、尿素、钼酸铵、乙醇、丙酮、盐酸、氯化铵、氢氧化钠、DMF为分析纯。

1.2 实验仪器

TU-1901型双光束紫外可见分光光度仪(北京普析通用仪器有限责任公司);Nexus-670型傅里叶红外-拉曼光谱仪(美国尼高力公司);TG 209 F1 Iris®热重分析仪(德国Netzsch公司);JSM-5600LV型扫描电子显微镜(日本JEOL电子株式会社)。

1.3 实验原理

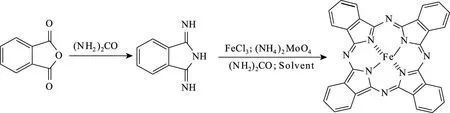

尿素在140℃时处于熔融状态,同时作为溶剂和反应物提供酞菁形成所需要的氮元素,在钼酸铵催化作用下,与苯酐缩合后再与金属盐生成金属酞菁配合物[7]。反应第一步得到中间产物1,3-二亚胺基异吲哚啉的衍生物,尿素提供亚氨基团,亚氨基团取代氧原子;反应第二步由中间产物和尿素逐步形成酞菁环,氯化铁提供铁原子与酞菁环上的氮原子配位得到产物酞菁铁。如图1所示。

图1 反应原理图

1.4 酞菁铁的合成

称取一定量的邻苯二甲酸酐、尿素、钼酸胺、三氯化铁,混合后研磨均匀并移入烧杯中,油浴加热至140℃。不断搅拌待反应物熔融后再向体系中加入适量氯化铵和无水碳酸钠熔融成均相,恒温0.5h后将烧杯移入马弗炉中240℃焙烧3h。产物依次用5%稀盐酸、去离子水、5% NaOH溶液浸泡煮沸0.5h,趁热过滤,重复至滤液无色呈中性。再依次用DMF、乙醇和丙酮洗涤,于表面皿黑暗中70℃干燥得蓝紫色酞菁铁。

2结果与讨论

2.1 产物的表征

2.1.1红外光谱分析

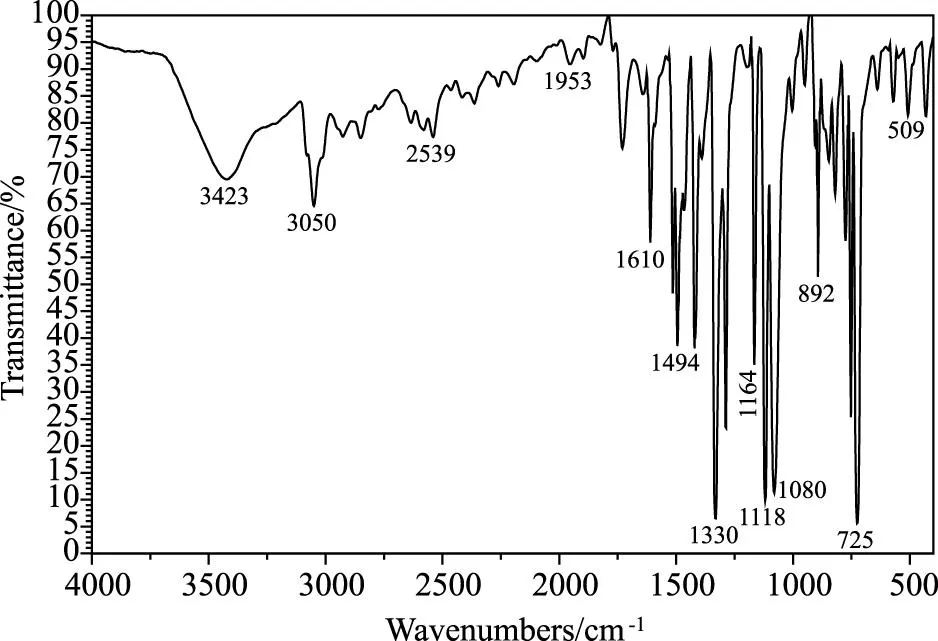

图2 酞菁铁的红外光谱图

红外谱图见图2。图中725cm-1、1080cm-1、1118cm-1、1164cm-1处有酞菁骨架结构的特征吸收峰;1331cm-1、1513cm-1、1610cm-1处为芳香环骨架上C=C及C=N的伸缩振动峰,3050cm-1、3422cm-1处为酰胺的N-H伸缩振动。892cm-1处为与铁离子相关的特征吸收峰[8]。这些与常规酞菁配合物结构特征吸收峰基本一致,初步确定金属铁离子已与酞菁环内的氮原子配位形成金属酞菁化合物。

2.1.2紫外-可见吸收光谱分析

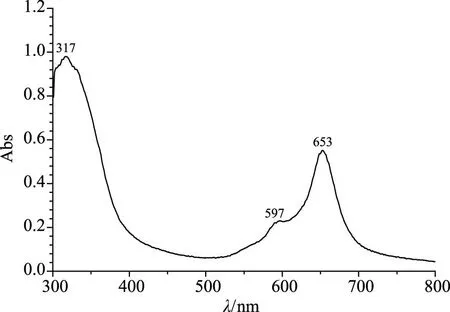

紫外吸收光谱见图3。图中可以酞菁铁的DMSO溶液在300nm~800nm波长处具有一般酞菁所固有的Q带和B带吸收峰,分别位于317nm和653nm。

图3 酞菁铁的紫外吸收光谱

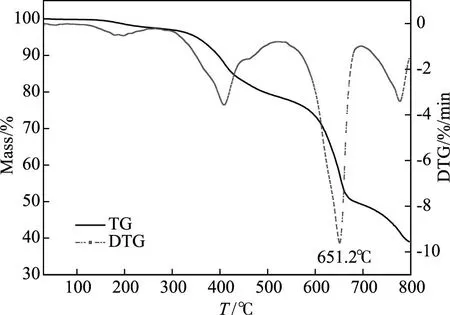

2.1.3热失重分析

酞菁铁的热失重曲线见图4。络合物的配位键强度与热分解温度成反比关系,因为热分解时配位键不断裂而在络合环上断链,配位键越强则络合环上的键越弱并易于断裂。图4中产物失重的峰值出现在651.2℃,此时酞菁铁开始分解至800℃时残留质量为39.04%,说明酞菁铁在氮气氛围中具有较好的耐热性和稳定性。

图4 酞菁铁的热失重曲线

2.2 酞菁铁产率的影响因素

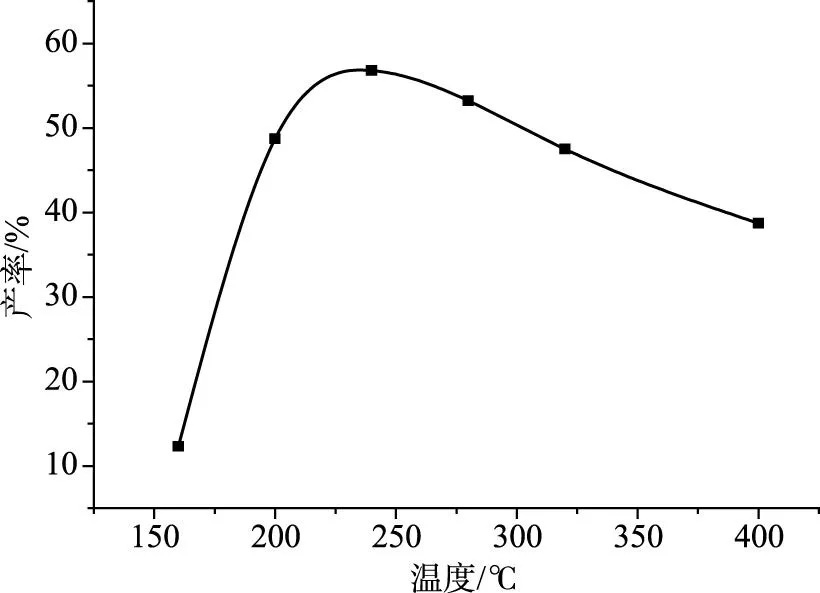

2.2.1反应温度

固定其他条件不变,考察反应温度对合成产物产率的影响。苯酐固相合成法中温度是反应过程中极为活跃的因素,温度过低会导致苯酐和尿素成环困难,温度过高则造成尿素大量分解和酞菁铁的氧化分解。在持续升温过程中,结合实际情况我们测定了160℃、200℃、240℃、280℃、320℃、400℃不同温度下酞菁铁的产率,确定酞菁铁的最佳反应温度在240℃左右。温度与产率的关系曲线见图5。

图5 反应温度对产率的影响

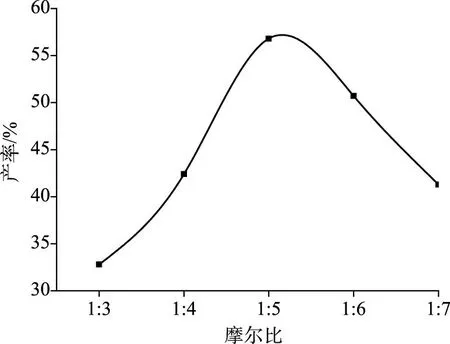

2.2.2原料配比

固定其他条件不变,考察苯酐与尿素的摩尔配比对合成产物产率的影响。尿素既作为溶剂又参与反应提供氮元素的特点使得它在合成过程中的作用十分重要,反应物中尿素含量的多少对酞菁环的形成有较大影响。尿素含量过多,则稀释了原料中苯酐的有效浓度,不利于成环缩合反应的进行,导致最终产率降低,而且过多的尿素会分解产生二聚氰尿酸聚合物,使产物中的不溶杂质增多,不利于最终产物的提纯。实验证明,在苯酐固相法合成酞菁铁的过程中苯酐与尿素的摩尔比为1 ∶5为最佳配比,此后继续增加尿素用量并不能提高产率,反而会释放大量氨气造成原料浪费。原料配比与产率的关系曲线见图6。

图6 原料配比对产率的影响

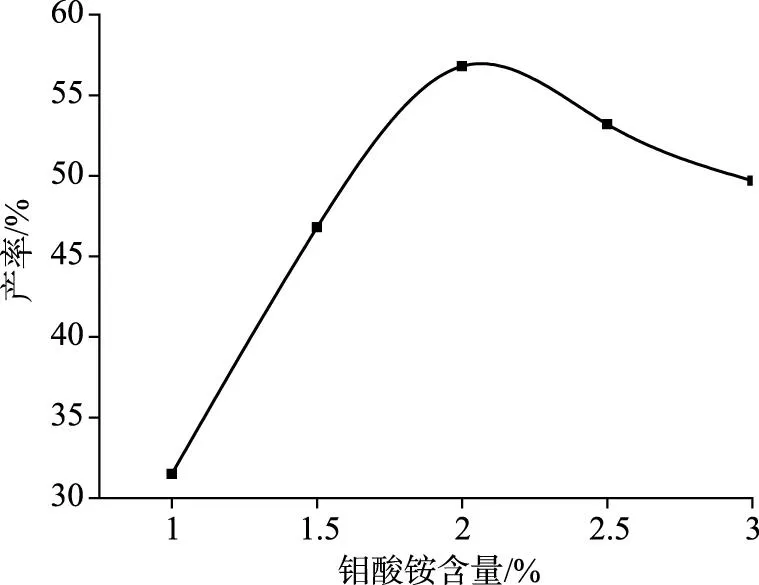

2.2.3催化剂用量

固定其他条件不变,考察不同钼酸铵用量对合成产物产率的影响。钼酸铵是金属酞菁合成中常用的催化剂,属于大分子,不易除去。催化剂用量过多会给体系带来杂质,用量过少又难以起到催化效果。钼酸铵用量在一定范围内对酞菁铁的产率有着积极的促进作用,在2%(以对苯酐的质量分数计算)以内,产率随催化剂用量的增加而增加,超过此量时,产率反而下降。图7是钼酸铵含量和产率的关系图。

图7 钼酸铵含量对产率的影响

3结论

以邻苯二甲酸酐、尿素、三氯化铁为原料,钼酸铵为催化剂,采用固相熔融聚合的方法合成酞菁铁化合物,应用红外光谱、紫外-可见吸收光谱和热失重等测试方法对产物的结构和热稳定性进行测试表征,结果证实为目标产物酞菁铁。通过对酞菁铁产率影响因素的研究,表明固相法合成酞菁铁的最佳反应条件为:苯酐/尿素的物料比1 ∶5,反应温度240℃,催化剂含量为以苯酐质量计的2%,此条件下酞菁铁的产率为56.8%。

参考文献

[1] 牛效迪,等.金属酞菁轴向配合物的合成及性质[J]. 化工新型材料,2004,32(2):25-28.

[2] 韩明亮,廖超强,曹杰,等.酞菁类光敏剂的研究进展[J].广州化工,2015,43(10):17-19.

[3] 赵明,李坚,纪俊玲,等.可溶性近红外吸收剂氨基酞菁的合成及应用[J].化工学报,2015,66(4):1577-1583.

[4] Majetich C,Hicks R. The use of microwave heating to promote organic reactions[J]. Journal of Microwave Power and Elect romagnetic Energy,2002,30(1):27.

[5] 蔡雪.酞菁类化合物的结构、光谱及OFET性质研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2009:12-32.

[6] 殷焕顺,邓建成,周燕.金属酞菁的固相合成[J].染料与染色,2004,41(3):150-152.

[7] 张立美,孙晓然,等.对酰胺基酞菁铁的合成与表征[J].精细石油化工,2013,30(3):47-50.

[8] Shaabani A,Maleki A,Rezayan AH. Microwave assisted synthesis of metal-free phthalocyanine and metallophthalocyanines[J]. Dyes and Pigments,2007(74):279-282.

《广东化工》2016年征订及征稿启事

欢迎全国作者投稿订阅,本刊为职称资格评审认定刊物

《广东化工》,半月刊,创刊于1974年,发行国内外,刊号为:CN 44-1238/TQ,ISSN 1007-1865,大16开,每月15日及30日出版,在线投稿网址是:www.gdchem.com。本刊被美国《化学文摘》重点收录、中国核心期刊(遴选)数据库收录和中国学术期刊光盘版收录,第七届全国石油和化工行业优秀报刊一等奖,在全国化工刊物界享有很高声誉,适合在化工行业的企业、高等院校、研究院所从事管理、科研、工程设计与施工、教学、生产及一切与化工事业相关的人士阅读。

主要栏目:试验与研究、专论与综述、分析测试、环境保护、材料合成与加工改性、化工设计及装备、教学与实践、化工新能源等。

适合的专业有:石油化工、医药化工、农药化肥、日用化工、燃气化工、化学建材、电化学、工业水处理、涂料与胶粘剂、生物化工、食品化工等。

全年订费:全年24期,国内订价为480元/份;境外订价为384美元/份。

订阅办法:(选一)

A.直接汇款向编辑部订阅。编辑部地址:广州市越秀区越华路116号,收款人:《广东化工》编辑部,邮政编码:510030。请注明:订2016广东化工/起止时间/份数。

B.向邮局订阅。邮发代号:46-211。

欢迎订阅,欢迎投稿。

广东化工在线投稿网址:www.gdchem.com投稿E-mail:gdcic200@163.com

联系电话:020-83336009,83302517

The Solid Phase Synthesis and Characterization of Iron-Phthalocyanine

XU Xin-hong1,FANG Jing-jing1,CHEN Da-jun2

(1 Naval Medical Research Institute,Shanghai 200433,China;2 College of

Materials Science and Engineering,Donghua University,Shanghai 201620,China)

Abstract:Iron-phthalocyanine was synthesized by solid phase synthesis. The structure of the target product was characterized by IR,UV-VIS and TG. The influence of reaction temperature,catalyst and the molar ratio of reactant on the yield of iron-phthalocyanine were studied. The results showed that the suitable conditions for the solid phase synthesis were as follows:benzoic anhydride:urea=1 ∶5(molar ratio),the reaction temperature for 240℃and 2wt% of catalyst. The yield of iron-phthalocyanine could reach 56.8% under these conditions.

Key words:iron-phthalocyanine,benzoic anhydrid,solid phase synthesis

中图分类号:TQ 31