地域特征约束下的黄土高原民居院落种植习惯研究

——以西安南豆角村为例

2016-01-22菅文娜雷振东

菅文娜,雷振东

(西安建筑科技大学建筑学院,陕西 西安 710055)

民居院落作为农村生态系统的重要组成部分,它的营建在国内国外都有着悠久的历史,院落种植是传统的农耕文化和乡村固有的生活方式,空间形态各异的点状的种植院落是乡村聚落植被景观重要组成部分,有着广泛的生态系统服务功能.近年来,国内在民居环境研究方面,较多的学者关注民居与村落、村镇、聚落的研究,对于民居院落这个小环境的研究关注较少.形状、大小、组成各异的千百户庭园形成了农村聚落主要的植被景观,保存在农户庭园中的多种植物,可以提供丰富的产品、维系生态系统弹性,具有广泛的生态系统服务功能(Tilman[1]),因此,庭园植物多样性的研究和保护,受到越来越多研究者特别是生态学家和民族植物学家的重视,对庭园植物多样性组成结构、影响因素和生态服务功能研究已成为当前的热点(如宇振荣[2-3],Smith[4],Loram[5].,Bigirimana[6], Galhena[7],Mekonnen等[8]).目前国内对庭园的研究多停留在庭园经济方面,对植物多样性及其影响因素和生态服务功能研究鲜有报道,仅有的几个相关研究都侧重于植物资源保护[9]和庭园植被配置模式[10]等方面,因此,有必要对院落中植物的生态功能方面进行深入研究.

本文从生态角度、社会角度和经济角度出发,对黄土高原地区民居院落中植物的种植习惯进行研究,分析形成的地域条件的约束条件,在文献调研和实地调研的基础上,探讨地区民居院落种植习惯形成的成因,服务于院落生态系统服务功能的探索,为地区植物和民居生态共生关系研究奠定基础,从而推动地区人居环境的可持续发展.

1 院落种植及种植习惯的界定

院落种植,是指在农户庭院内或其周围,由不同种作物、草本植物和多种乔灌木形成的多层复合系统.其周边一般都标有明显的界限,如采用院墙、栅栏等,庭园强调了园地与居住人群之间的关系,其基本特征表现在毗邻家庭住宅、植物组成结构复杂、功能多样等方面,这些都明显区分于商业化种植园和距家较远的果园、大田[11].

种植习惯,就是在民居院落种植中,各地民居院落种植植物的种类、品种及种植模式和形式存在着一定的区域性,这种区域性的种植特点常被称为民居院落中居民的种植习惯.

2 种植习惯形成的地域约束条件分析

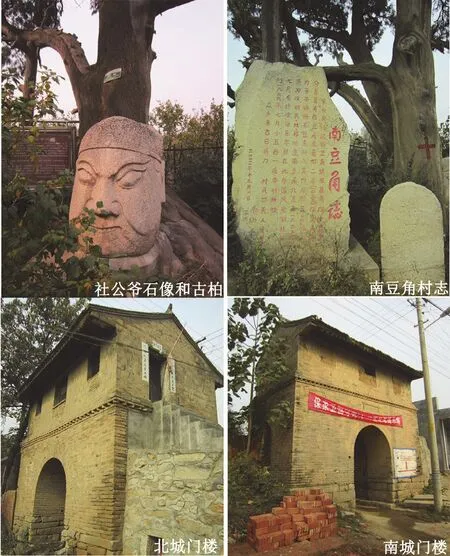

民居院落的种植是文化与自然环境高度融合的景观综合体.其种植习惯除了受生态地理、立地环境因素影响之外,更反映了社会经济和文化,尤其是民居社会经济特征的影响.为了具体探讨黄土高原民居院落种植习惯,研究对象选择了位于黄土高原气候相对优良的半湿润区内的西安市长安区子午镇的传统民居与新型民居并置的南豆角村.村子位于黄土高原的东南部的关中平原上,秦岭山脚下(图1),具有悠久的历史,是关中进入子午古道的最后一个村庄,南豆角村至今仍保留着南北城门楼,村南的千年柏树和社公爷石像证明了这里的古老历史(图 2).除此之外,南豆角村还处在 2008-2025长安区旅游总体规划的四个区中的沣峪——子午古道生态文化旅游区内.由于南豆角的地理位置、经济区位和文化地位,对于民居院落种植习惯形成的影响因素相对全面,因此,南豆角村作为研究对象具有一定的典型性.

2.1 外部生态环境

院落植物的多样性、分布及组成结构受包括海拔、降雨、气候带、土壤类型、土地利用及周围景观等地理气候因素等外部生态环境的影响.其中气候及周边可用自然资源对院落植物分布影响比较明显,在所有的气候因子中,水热条件的地带性分布是影响植物生长分布的主要因子,水热条件好的地区植物多样性一般较高[3].一般来讲,潮湿地区比干旱区的物种数量和结构更为复杂.在偏远的临近自然植被地区的农村地区,院落植物在结构组成上具有一定的近自然性,因为可以利用临近的丰富的自然资源.对于海拔,院落植物多样性一般随高海拔增高、旱季增长、离城市距离增加而降低.

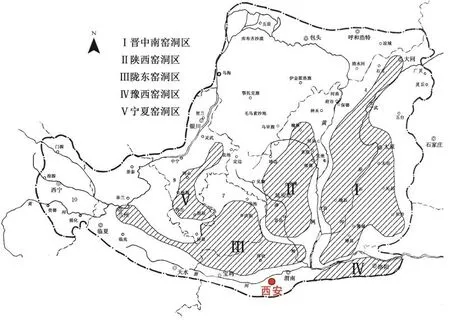

黄土高原,地跨7省,自北而南跨我国温带和暖温带,自东南向西北包括半湿润地带、半干旱地带和干旱地带.气温和雨量季节变化明显.气温随着纬度的增高和地势的缓慢抬升而由南向北逐渐降低.年降水量由东南向西北方向递减.受季风气候的控制,地带性土类分布也具有自东南而西北的变化趋势,依次有褐土、黑垆土、栗钙土、棕钙土、灰钙土和灰漠土.这些自然条件对地区植物的正常生长发育有重要的影响.形成了自东南向西北各区域的适生植物[12](图3).

图1 南豆角村区位Fig.1 Location of Nandoujiao Village

图2 南豆角村文化要素Fig.2 Cultural elements of Nandoujiao Village

南豆角村处于黄土高原落叶阔叶林种树种草最适区的汾渭盆地豫西湿润-半湿润区,本区位于黄土高原东南角,包括秦岭北麓、关中平原、晋东南和豫西北等地.区内年降水量500~700 mm,年平均温度 12.5~14.5 ℃,是黄土高原最温暖湿润的地区.植物区系和植被类型的复杂性和多样性也很明显.秦岭作为我国南北方、亚热带与暖温带的分界线,在区系上有许多过渡特点.在它的北坡甚至六盘山、中条山也有不少亚热带种属成分如:香樟、乌药、北五味子、木通、拐枣、鬼灯擎和猕猴桃等,而栓皮栎林、橿子栎林、白皮松林和华山松林等则是本区特有的类型[13].在这样的环境下,本区种树种草不仅种类丰富,更重要的是种树成林,种草成丛,特别是可以起用一些经济价值较高的种类,兼收生态与经济实效.

由于南豆角村临近丰富的自然资源,所以院落绿化相对丰富,依据调研总结,院落常见植物中上木有:樱桃、柿树、棕榈、泡桐、龙爪槐、香椿、国槐、旱柳、枣树、银杏、油松、石楠、楸树、杏、桃、侧柏、白桦、紫荆、构树、刺柏、毛白杨、柽柳、紫叶李、合欢、垂柳等树种;下木有:腊梅、桂花、火棘、枳、夹竹桃、正木、石榴、女贞、小叶女贞、花椒、金桔、波斯菊、鸡冠花、凤仙花、月季、半枝莲、红菊花、八仙花、狗牙根、阿拉伯婆婆纳、臭蒿、结缕草、千里光、苋菜、蛇莓等;藤本有:地锦、佛手、葡萄、南瓜、甜瓜、葫芦、丝瓜、打碗花、金银花等,南豆角村院落绿化有条件形成多样性和组成结构丰富的植物景观.

图3 黄土高原民居绿化植物区划[12]Fig.3 Regionalization of residential greening plants in the Loess Plateau

2.2 院落内部微环境

微环境包括庭园土地利用、院落的面积、院落空间形态、功能等.院落面积对庭院植物组成影响较大,院落的种植规模往往取决于可利用土地的多少、土壤条件、建筑面积、院落空间形式以及基础设施布局.这些因素对于院落植物的垂直结构、水平结构、种类的丰富度等都有重要的影响.黄土高原由于特殊的地形地貌特征,形成了地区特殊的建筑形式——窑洞(图4),作为地区的主要特色,有靠崖窑、下沉窑和独立窑.其中靠崖窑应用较多,下层屋顶为上层的前庭,视野开阔;下沉窑是地下深8~10 m窑洞四合院,院顶可种植草木或平整为场地;独立窑是一种掩土的拱形房屋,可为单层,也可建成为楼.现今,人们对窑洞的建造不断改进,基本用砖木作建筑材料,周围建有高大的围墙,建筑一般是三开间或五开间的两层小楼.比较大的住宅有多个庭院,堂前屋后种植着花草盆景.除了窑洞之外,黄土高原民居建筑还包括房居类型,格局、形式与独立窑基本相同,大都是院落住宅[14].

图4 黄土高原窑洞区分布图[15](改绘)Fig.4 Distribution of cave dwellings in the Loess Plateau

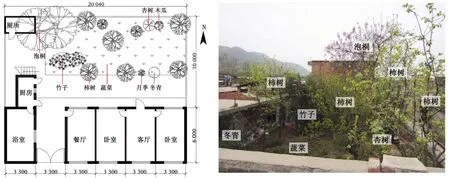

南豆角村位于西安长安区,建筑为房居建筑,村落民居院落的分布形式是以老村为中心向四个方向延伸发展的模式(图5),在老村,部分保留下来的民居为典型的关中传统民居的形式,窄院、厚重的墙体、单坡屋顶、高墙.在这样的院落中,受院落面积和院落空间的影响,植物的种植层次比较单一,主要以上木为主.在外围的新村,民居院落面积增大,建筑多为平屋顶(图6).受居住建筑形式影响,院落的功能和形式较传统民居有了显著的变化,由于平屋顶分担了一部分院落的生产生活功能,所以院落的种植面积、形式、规模、植物组成、物种多样性等都有所提高(图7).

图5 南豆角村总平面图Fig.5 General layout of Nandoujiao Village

图6 南豆角村民居建筑形式Fig.6 Residential architectural form of NanDoujiao Village

图7 南豆角村张家院落种植现状Fig.7 Present situation in the Zhang's courtyard planting of Nandoujiao Village

2.3 社会经济等外部因素

不同地区的城乡背景、农业政策、市场需求、文化传统、习俗禁忌、社会变迁等因素都会在一定程度上影响院落的植物组成.尤其是城市化和市场化会对种植者产生一定导向作用,对庭园植物多样性影响重大,随着城乡一体化的发展,城市化和市场化水平不断提高的地区,院落中观赏植物和经济类植物的比例会相应提高,经济转型导致居民院落种植由传统的自给型向市场导向型转变,经济物种增加,导致院落植物多样性特别是当地乡土植物多样性的降低,对生态环境产生负面影响.除此之外,在风水学理论中,植物分阴阳、合五行、有象征寓意.受此影响,在民居院落种植的时候,对于植物的种植方位、种类、色彩、形态、数量、体量、季相及配置的均衡性都有一定的讲究.在黄土高原地区,有些区域的村落对于风水禁忌极其讲究,如地坑窑的窑院植物种类及阴阳属性与主人的生辰八字、住宅的八卦方位等因素充分结合起来并形成一套具有完整风水逻辑体系的植物风水文化[15-16].

南豆角村处于西安市近郊,位于沣峪—子午道生态文化旅游区内,交通便利(图8),城市化和市场化的影响更为明显,所以,经济型庭院和观赏型庭院稳步增加.外来植物入侵导致乡土植物的应用频度和多样性降低,这对我国城市化背景下乡村庭院植物多样性保护具有警戒意义.而在习俗禁忌方面,部分南豆角村的院落对植物的象征寓意有些讲究,所以会选择一些有吉祥象征的植物,如南豆角村常用的植物如石榴、椿树(香椿、臭椿)、槐树(国槐、刺槐)、桂花、枣树等均有寓意,石榴象征多子多福;椿树易长而长寿,被视为长寿之木;槐树则被认为代表“禄”;桂树取其谐音“贵”,喻为富贵.

2.4 家庭经济特征

图8 南豆角村交通区位图Fig.8 Traffic zone map of Nandoujiao Village

家庭经济特征不同可引起庭园种植规模和植物组成的差异,这实际上可以反映了家庭特殊的需求和选择偏好,有时在一定程度上显示了其家庭的社会经济地位、身份和生活方式.其中家庭收入对植物多样性分布格局以及院落植物功能组成有一定的影响,贫困家庭倾向于种植粮食作物、蔬菜和水果等食用植物,而较富裕的家庭偏向于种植更多的观赏植物,受教育程度和职业等都会对庭园植物安排产生影响.除此之外,庭院管理也是一个影响因素,在一般情况下,男劳动力外出打工或负责大田生产,妇女对庭园管理投入时间和精力较多.另外一种情况是,青年外出打工,老人们也就成为了庭院的主要管理者,诸多植物管理的乡土知识和经验难以被传承,降低了植物的多样性,当劳动力稀缺时,人们更多种植多年生植物,较少种植一年生植物,由于前者相对于后者需要较少的劳动力.如果非农就业机会少,人们就会在庭园上投入更多时间,栽培植物多样性会相应提高,同时,自生植物减少.

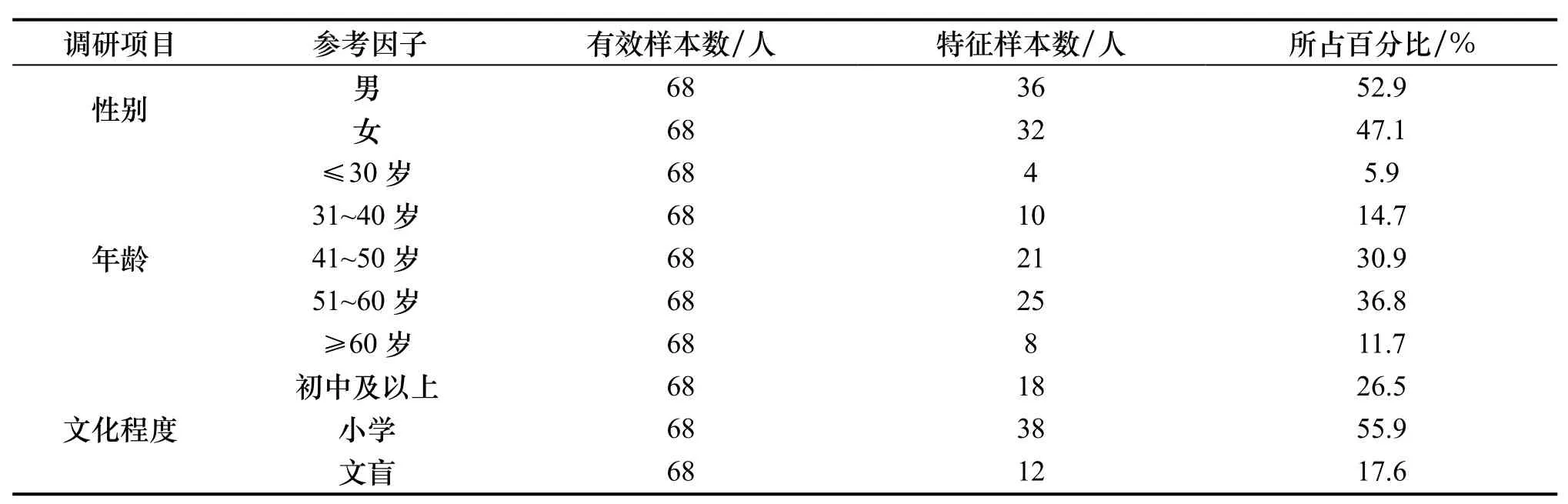

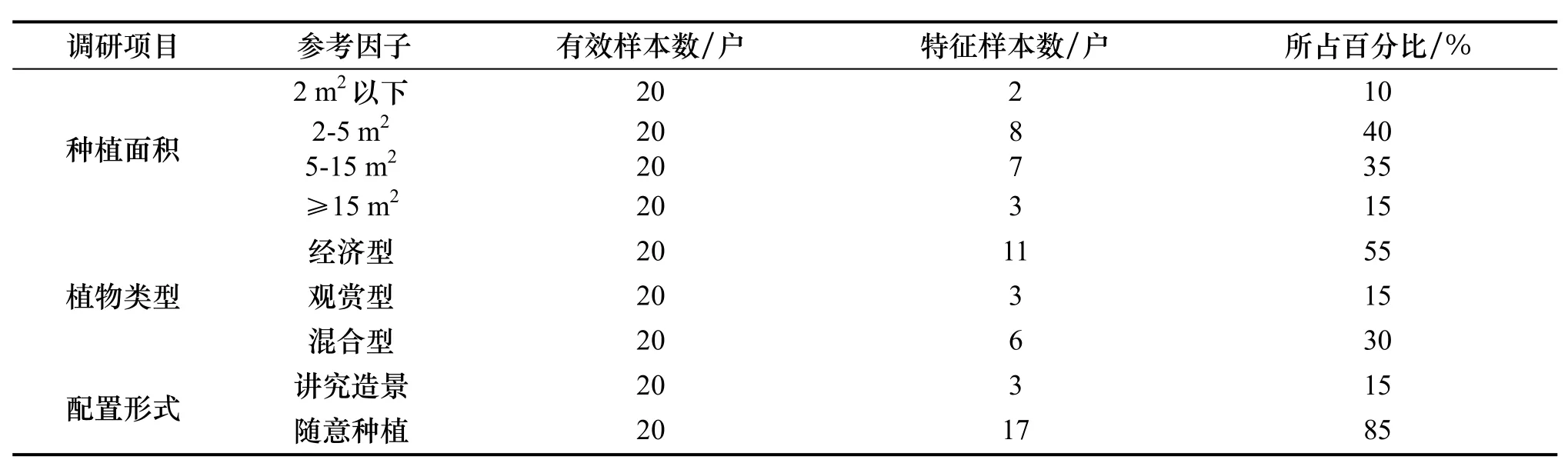

在南豆角村调研过程中,采取调查问卷与访谈相结合的方式,对南豆角村的20户农家共68人的身份特征(表1)、家庭平均收入及收入来源、非农化程度等进行了详细的统计分析(表2),同时也统计了20户庭院的种植面积、植物的组成等(表3).

表1 身份特征分析表Tab.1 Identity feature analysis table

表2 家庭经济特征分析表Tab.2 Family economic characteristics analysis table

表3 庭院种植现状分析表Tab.3 Courtyard planting status analysis table

结果表明,40岁以下的劳动力仅占20.6 %,说明庭院管理者基本偏老年,而且村内劳动力稀缺,导致庭院多年生植物比例增大;家庭平均月纯收入在3 000元以上的比例与观赏型庭院的比例基本一致,家庭平均月纯收入在2 000元以下的比例与经济型庭院的比例基本持平.这一点可以基本说明家庭收入对庭院植物的类型、组成及多样性有重要的影响.

3 小结

黄土高原,生态环境脆弱,民居院落作为农村生态系统的重要组成部分,在地区的生态环境建设中扮演者重要的角色,地区种植院落种植习惯的形成是一个复杂而又长期的过程,是一个“共性”影响因素与“个性”影响因素并存的形成过程.通过对南豆角村案例的分析,对于地域特征约束下的黄土高原民居院落种植习惯形成归纳以下几个方面:

(1) 外部生态环境中的气候及周边可用自然资源因素对院落植物分布影响比较明显,而在所有的气候因子中,水热条件的地带性分布是影响植物生长分布的主要因子,水热条件好的地区院落植物多样性一般较高.

(2) 院落内部微环境中院落面积对庭院植物组成影响较大,直接影响着院落中植物的种植规模.此外,对于院落植物的垂直结构、水平结构、种类的丰富度等都有着重要的影响.

(3) 社会经济等因素等外部因素尤其是城市化和市场化对庭园植物多样性影响重大,院落中观赏植物和经济类植物的比例会相应提高,导致院落植物多样性特别是当地乡土植物多样性的降低,对生态环境产生负面影响.

(4) 家庭经济特征中的家庭收入、受教育程度、职业和庭院管理是影响的主要因素.都会对庭园植物安排产生影响.

所以,在民居绿化研究过程中遵循以下原则:院落植物的多样性、分布及组成结构应适应外部生态环境和内部微环境;院内植物的种植规模、植物组成应以社会经济等因素为导向;院内植物的类型(观赏型、经济型和混合型)应由家庭经济特征主导.这些习惯具有普遍性和代表性,是院落中的人、建筑、环境共同良性发展的热点问题,研究民居院落的种植习惯,为植物与民居生态共生关系研究奠定了基础,对于引导生态环境脆弱地区的乡村景观环境建设具有重要的指导意义.

References

[1] TILMAN D, Causes, consequences and ethics of biodiversity[J]. Nature. 2000, 405(6783): 208-211.

[2] 宇振荣, 张茜, 肖禾, 等. 我国农业/农村生态景观管护对策探讨[J].中国生态农业学报,2012,20(7):813-818.YU Zhenrong, ZHANG Qian, XIAO He, et al. Countermeasures of landscape and ecological stewardship in agricultural/rural area of China[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2012, 20(7): 813-818.

[3] 宇振荣, 郑渝, 张晓彤. 乡村生态景观建设理论和方法[M]. 北京: 中国林业出版社, 2011.YU Zhenrong, ZHENG Yu, ZHANG Xiaotong. The ecological restoration and landscaping of rural area theories and methods[M]. Beijing: China Forestry Press, 2011.

[4] SMITH R M, THOMPSON K, WARREN P H, et al. Urban domestic gardens(XIII): composition of the bryophyte and lichen floras, and determinants of species rid mess[J]. Biological Conservation. 2010, 143(4): 873-882.

[5] LORAM A, WARREN P, THOMPSON K, et al. Urban domestic gardens: the effects of human interventions on garden composition.[J]. Environmental Management,2011, 48(4): 808-24.

[6] BIGIRIMANA J, BOGAERT J, De CANNIERE C, et al.Domestic garden plant diversity in Bujumbura, Burundi:role of the socio-economical status of the neighborhood and alien species invasion risk[J]. Landscape and Urban Planning. 2012, 117(2): 118-126.

[7] GALHENA D H, FREED R, MAREDIA K M. Home gardens: a promising approach to enhance household food security and wellbeing[J]. Agriculture & Food Security, 2013, 2(1): 1-13.

[8] MEKONNEN E L, ASFAW Z, ZEWDIE S, et al. Plant species diversity of home garden agro forestry in jabithenan district, north-western Ethiopia[J]. International Journal of Biodiversity and Conservation. 2014, 6(4):301-307.

[9] 付永能, 陈爱国, 崔景云, 等. 热带地区农户庭园户级水平农业生物多样性评价: 以西双版纳大卡老寨为例[J]. 云南植物研究, 2000(s1): 81-86.FU Yongneng, CHEN Aiguo, CUI Jingyun et al. Study on house hold-based agro biodiversity assessment(HHABA)of home garden in Daka, Xishuangbanna,Yunnan[J]. Acta Botanica Yunnanica, 2000(s1): 81-86.

[10] 祁力言, 李冬林, 马东跃, 等. 无锡新农村庭院绿化模式及结构布局研究[J]. 江苏林业科技, 2008, 35(1):21-24.QI Liyan, LI Donglin, MA Dongyue, et al. Study on the mode and structure arrangement of courtyard planting the rural area of Wuxi[J]. Journal of Jiangsu Forestry Science and Technology, 2008, 35(1): 21-24.

[11] 李良涛. 农田边界和居民庭院植物多样性分布格局及植被营建[D]. 北京: 中国农业大学, 2014.LI Liangtao. Distribution pattern of plant diversity and vegetation construction in field margins and home gardens[D]. Beijing: China Agricultural University, 2014.

[12] 菅文娜, 雷振东. 黄土高原民居绿化植物区划及应用频度分析[J]. 中国园林, 2016, 32(7): 111-114.JIAN Wenna, LEI Zhendong. Study on the Zoning and Application Frequency of Residential Courtyard Plants in the Loess Plateau Area[J]. Chinese Landscape Architecture, 2016, 32(7): 111-114.

[13] 中国科学院黄土高原综合科学考察队. 黄土高原地区植被资源及其合理利用[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1991.Comprehensive scientific expedition team on the Loess Plateau of Chinese Academy of Sciences. Vegetation resources and its rational utilization in the Loess Plateau[M]. Beijing: Science and technology of China press,1991.

[14] 侯继尧, 王军. 中国窑洞[M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 1999.HOU Jiyao, WANG Jun. China cave dwelling[M].Zhengzhou: Henan Science and Technology press, 1999.

[15] 赵伟霞, 唐丽, 吕红医. 地坑院窑皮空间的构成及其影响因子解析: 以陕县凡村地坑院窑皮空间研究为例[J].建筑学报, 2010(S1): 60-67.ZHAO Weixia, TANG Li, LÜ Hongyi. Composition elements of cave-devilling roof and the impacts: the cave-dwelling in Fan Village of Shan County[J]. Journal of Architecture, 2010(S1): 60-67.

[16] 王徽, 杜启明, 张新中, 等. 窑洞地坑院营造技艺[M].合肥: 安徽科学技术出版社, 2013.WANG Hui, DU Qiming, ZHANG Xinzhong, et al. The cave pit house construction technique[M]. Hefei: Anhui Science and Technology Press, 2013.