沙发客与沙主旅游交往行为研究

2016-01-19段圣奎张丽姜辽

段圣奎 张丽 姜辽

摘要:旅游主客交往是目前旅游理论研究的新热点。“沙发冲浪”立足于信任与真诚,注重人际互动,交往是“沙发冲浪”的基本依托和主要活动形式,具有完全不同于传统旅游活动的交往属性。本文以问卷调查为主,以网络文本分析为辅,从“沙发客”和“沙主”两个方面分析了两者交往行为特征。研究表明:双方主要交往动机为结交朋友,具体动机则各有侧重;因群体文化特征的有利支撑,双方交往意愿较为强烈,感知的交往障碍并不非常明显,相互评价都比较积极正面;少数“沙发客”对“沙发文化”理解有偏差,对交往活动产生负面效应;随双方关系密切程度提升,互动内容有增多与深入趋势,但成员参与比例趋于降低。

关键词:沙发冲浪; 沙发客; 沙主; 主客交往; 旅游交往

0引言

“沙发冲浪”(couch surfing,CS)一词来源于美国年轻人芬顿(Fenton)2003年创立的非营利性网站名(https://www.couchsurfing.com),指一种新颖时尚的互助旅游形式。在“沙发冲浪”活动中,旅游者首先在网络上相互交流,结识志同道合的朋友;在商议好相关事项后,出游到网友所在城市时就可以得到网友的相关帮助,如住宿、景点信息、交通指引等等。采取这种方式旅行的人被称为“沙发客”,接待沙发客的人被称为“沙发主人”(简称“沙主”),相互间则称为“沙友”(段圣奎,2013)。

“交往”是马克思唯物辩证法的一个重要概念,是一个涵盖了经济、政治、文化等各个领域以及它们之间的相互关系的整体性范畴(范宝舟,2003)。德国社会学家哈贝马斯(2004)指出,交往行为是以语言为全面沟通的媒介,通过交往主体的“对话”与客观世界、社会世界、主观世界发生联系,形成一个相互理解和一致的共同语境。旅游交往是人类社会非常重要的一种交往方式,是一种暂时性的个人之间的非正式平行交往(谢彦君,1999)。一般意义上的旅游交往,指的是游客与东道主居民的交流、交往,即旅游主客交往。自20世纪7O年代以来,有关主客交往(host-guest interaction)的研究一直为学界所关注。Aramberri(2001)认为,主客交往范式、非常规行为的旅游行为、旅游地生命周期是旅游理论研究中3个最有生命力的领域。Pearce(2001)指出,对主客关系的研究是个涵盖面广、极富挑战性且越来越有价值的学术领域。主客交往产生于来自不同文化背景的旅游者和旅游接待地居民这两个群体的相遇和接触以及这种交往给接待地所带来的文化整合、文化同化或文化变迁,是中外主客关系研究的热点内容(Reisinger,2004)。国内外的旅游交往研究,一般都属于游客与旅游目的地东道主之间的主客交往研究。国外研究更注重跨文化背景下的旅游主客交往,大部分研究表明:不同文化背景的游客具有不同的文化行为特征,体现出文化差异。而国内研究则越来越注重从社区和利益相关者的角度进行切入,为日益突出的主客交往障碍和利益冲突谋求解决的方法。

旅游主客交往行为是旅游理论研究的新热点,取得了大量成果。传统视野中的主客交往多数属于基于利益导向的商业式交往(肖玲,2006)。而“沙发冲浪”则立足于信任与真诚,注重人际互动;交往是“沙发冲浪”的基本依托和主要活动形式,具有完全不同于传统旅游活动的交往属性。在高度市场化的社会中,利益、理性与逻辑是交往行为的显著标签,“沙发冲浪”这一充满人情味的旅游方式改变了人们惯有的交往思维,拓展了人们的社会活动空间,释放了人们的真实情感诉求,是对传统交往行为的革命性的冲击。“沙发冲浪”涉及旅游的诸多方面,本文仅以旅游交往为关注焦点,对其进行解读。

1研究方法

采用问卷调查方法进行研究,研究人员可以根据研究目的和研究内容设计问卷,内容全面且有针对性,调查结果便于量化和统计。内容分析法(Content analysis)是对文献内容进行客观、系统、量化分析的一种研究方法(Krippendorff,1980),网络文本中包含大量的旅游过程信息,也能够反映研究对象的真实体验,借用网络文本数据进行旅游研究具有科学性和可操作性(张珍珍,2014)。本文采用问卷调查和内容分析法等方法,定性与定量相结合,以第一手材料和真实记录保证研究结果。

本文选取的“沙发客网”(http://www.cnsfk.com)是我国专业互助旅游平台,网站规范且信息丰富。其中“我的沙旅”栏目发帖量较大,有“沙发旅行”与“接待沙友”两个子栏目,包括了沙发客的旅行记录与沙主的接待日志。本文选取了这两个子栏目2013年8月1日至2014年5月1日的相关文本,经过删减、合并、筛选等处理过程,获有效沙发客旅行记录231篇,沙主接待日志208篇。通过对前述网络文本进行深入阅读与分析,根据研究需要,从沙发客和沙主等两个角度相应设计两份问卷,包括人口学特征、交往动机、交往意愿、交往内容、交往障碍与交往评价等方面。

沙发冲浪是互联网促成的旅游方式,网络是其主要活动平台,对沙发客与沙主的问卷调查主要通过网络方式进行,通过“沙发客网”发帖沙友的“个人资料”版块获得研究对象的网络联系方式,以QQ在线或E-mail形式发放问卷。考虑到网络调查的特殊性,为获取更充足的调查结果,部分问卷是通过访谈形式如QQ交流、站内聊天及帖子互动等多种方式完成调查任务。本文对沙发客和沙主就交往行为发放问卷513份,回收有效问卷389份,有效率75.2%;其中沙发客186份,沙主203份(包括问答获取的调查结果)。在问卷调查与统计基础上,结合网络文本信息,对调查结果进行验证和分析。

2交往行为调查分析

2.1交往动机

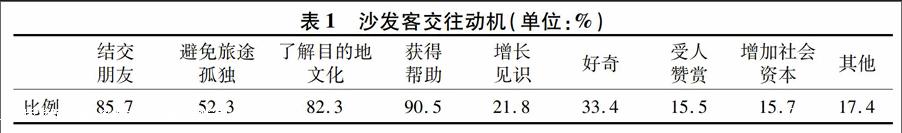

据表1统计可以看出,沙发客与沙主交往中获得帮助(90.5%)以及了解目的地文化的交往动机(82.3%)比重很高,反映了许多沙发客旅游具有一定的利己性色彩,获取所需要的信息及资源帮助,减少花费,并提高旅游效率,达到深度体验的目的。结交朋友(85.7%)也是沙发客与沙主交往的主要动机之一,希望打破原有交友模式,满足情感需要。同时还有避免旅途孤独(52.3%)的动机,旅游过程中有熟悉的因素注入,由此产生强烈的归属感和对旅游地的依恋感,如沙发客“想去远行的骆驼”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-269006-1-1.html ,以前总觉得,在旅行中与沙主相识,在一个陌生的城市有个熟悉的东西连着,在那个城市就不会害怕了。有些沙发客希望通过与沙主交流,锻炼个人交际能力,同时学习对方所长,增长见识(21.8%)。当然有些沙发客在结交朋友的同时,希望为自己拓展人脉资源,增加个人社会资本(15.7%),为以后事业发展创造良好条件。沙发客也会与对方分享自己的旅行经验,被对方所承认和赞赏(15.5%),满足一定的虚荣心理。部分沙发客出于好奇特点(33.4%),尝试与异地陌生人的交往体验,区别于原有局限在一定范围内的社会交往方式,给人带来新鲜刺激感。

如表2所示,关于沙主的交往动机调查中发现,沙主与沙发客的首要交往动机为结交朋友(88.2%)。现实生活中,每个人的交际范围比较有限,且受制于种种利害关系。沙主们希望依靠这种方式,利用空闲资源为别人提供帮助、创造方便的同时(87.6%),与沙发客实现情感交流,收获真挚友谊。部分沙主兼具沙发客角色,曾被热情接待,希望通过贡献资源回报群体,这也符合沙发冲浪活动的互惠原则。沙主本身也是旅行爱好者,往往因某些原因不能出行,而接待沙发客,可以使自己足不出户,通过了解沙发客旅行故事(62.3%),就如亲眼所见美丽的景观及大千世界,无形之中丰富了人生阅历。通过虚拟交往与线下接触相结合,可受到遥远的陌生“他者”的影响。沙主“平之过”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-269274-1-1.html ,这种形式方便了很多人,给了我们相互的交流,带来不一样的风土人情。许多沙主甚至在接待沙发客前明确提出,希望用对方的故事换取免费的沙发,这也是沙发冲浪的基本规则。现在家庭多为两口或三口结构,较为冷清,沙主们希望通过接待各地沙发客来调剂单调的生活方式,增加热闹气氛(23.3%)。当然也有沙主出于好奇,体验接待陌生人并与陌生人交往的感觉(22.1%)。

根据前面所述两者动机,可以将沙发客与沙主交往属性初步划分为4种类型,即:情感交流型、资源利用型、探索求知型、好奇尝试型。无疑,情感交流型所占比例较大。当然4类型有很多重合部分,区分度不是很高,如调查中许多沙发客交往动机,既选择结交朋友,又选择获取帮助。

2.2交往意愿

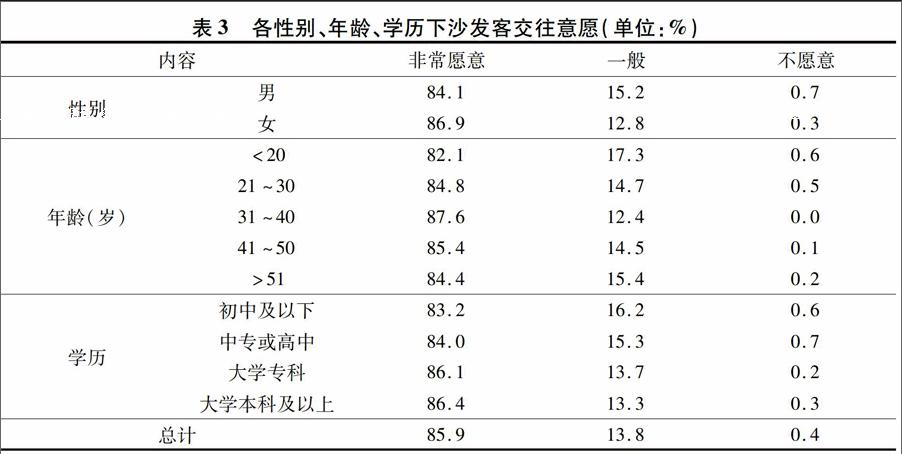

通过统计各性别、年龄和学历特征下的沙发客交往意愿得到结果(见表3):

从性别上看,沙发客女性交往意愿要强烈一些(86.9%),反映了女性对交际活动的钟爱。从年龄方面来看,随着年龄的增长,交往意愿趋于上升。交往意愿相对较弱的是小于20岁的沙发客(82.1%),这一年轻群体尤其是学生因为缺少资金支持且偏爱游玩活动,他们以交往为媒介获取免费住宿及其他帮助,而纯粹的交往意愿相对较低。交往意愿较强的是31~40和41~50年龄段的沙发客。这两个年龄段没有金钱压力,选择沙发冲浪这种旅行方式,深度旅游和情感沟通的倾向性较强。据相关调查,沙发客群体多集中于21~40年龄段之间,比例占到近70%(薛媛,2012),而年龄越大则人数越少。从学历构成上看,沙发客受教育程度越高,对旅游地的人文风情、历史文化越感兴趣,就越希望有对地方文化的深层次认知,因此交往意愿趋强。

从沙主的交往意愿调查来看(见表4):

首先从性别上来说,女性沙主比男性交往意愿要强烈一些。从年龄方面来看,随着年龄增长,与沙发客相反,沙主的交往意愿相对减少。21~29岁的沙主交往意愿相对较强,这个年龄段较单纯,考虑风险因素较少,愿意与陌生群体进行接触。30~40岁和41~50年龄段的沙主交往意愿相对较弱,一些年龄较大的沙主是倾向于凭借自身资源为远道而来的沙发客提供旅游及生活便利,如工作事务繁重,交往意愿就有所减少。从学历构成上来看,沙主受教育程度越高,越注重沟通与交流,交往意愿也越强。

总体来看,交往是沙发冲浪活动的重要媒介和内容,结交各地朋友是双方主要交往动机之一,所以主客双方交往意愿非常强烈,远高于一般旅游活动。和沙发客相比,沙主交往意愿更为强烈。通过上面两个表格数据分析,性别、年龄、学历等人口学特征对交往意愿影响并不显著。

2.3交往内容

对沙发客与沙主的调查中,两者的交往内容数据比较接近(见表5):

网上交流、电话沟通、住宿的比例较高,这也是双方基本交往活动。通过简单交流,借助必要的通讯手段,双方确认联系,获得住宿资源。除了简单交往外,部分沙发客与沙主随着了解增多与关系升温,交往层次加深,交往内容扩增,如一起用餐、游玩、参加家庭或亲友活动、网上深层互动等。“沙发客网”是非营利性网站,所营造的“沙发文化”和“沙发精神”逐步深入人心,网站的活跃度、互动度很高,许多沙友将这里视为难得的心灵舞台。以网络为媒介,从网上延伸到现实中再回归到网上,通过书写游记或接待记录、帖子互动等,围绕旅游话题展开交流,同时也涉及生活的方方面面,抛开了现实世界的烦扰,释放生活的压力,网络成为沙友们沟通的平台。因为有出游前的交流基础,出游过程中的交往层次与频率会高于一般的旅游交往并形成一定的友谊;游玩后通过网上深入互动、沙主回访、聚会等方式继续频繁交往;若再次游玩,旅游主要目的就具有明显的社会交往属性,从观光游变成了访友。这样,交往还向出游前后进行了很大程度的延伸,即暂时性的旅游交往向延续性的社会交往转变。如沙发客“dangopa”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-268995-1-1.html ,和冬子已经不再是简简单单的沙主和沙客的关系,是朋友、兄弟、一家人,这次的深圳之行一个重要目的就是为冬子庆祝生日。

2.4交往障碍

调查显示(见表6),沙发客与沙主交往感知的主要障碍因素是投缘程度(17.4%、22.9%)、时间(12.9%、14.6%)、场景变化(10.2%、9.4%)与信任(8.7%、10.6%)等。

双方对于旅行拥有共同的喜好,在此基础上如果兴趣爱好、个人经历乃至价值观存在更多交集,便能够迅速拉近彼此的心理距离,减少陌生感,因此志趣相投是沙发冲浪活动成功乃至深入交往的有力保障。沙主“挽秋明志”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-313796-1-1.html ,见到他们,感觉很亲切,感觉是一路人,我们聊得很投缘,他们是一路摆摊旅行的,他们也创业过。对于沙发客来讲,到访异地,本质上是一个旅游者,目的是游览参观,且事先已做好相关计划,所以缺乏时间与沙主充分互动交流;沙主因忙于事务,与沙发客的接触时间较少;同时,部分沙发客也不希望过多打扰沙主。沙发客“大树”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-269606-1-1.html ,在袁老师这儿,为了不打扰袁老师的日常生活,我都是自个儿逛拉萨的。沙主“ease”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-269015-1-1.html ,很不凑巧,他借宿的3天,我每天回来得很晚,也没有过多机会跟他交流,偶尔寥寥几句。沙发客与沙主起初的交往多是网上展开的,交流基本顺畅;但从网上转到现实中尤其是陌生的环境里,交往场景的转换让一些沙友不能适应,因而人际交往水平趋于降低。网络是虚拟的世界,网上的短暂交流不能反映出一个人的全貌或本质,甚至有些沙发客刻意伪装,对现实交往产生了反作用。沙发冲浪是陌生人之间的亲切互动,与中国传统文化理念有些格格不入,体现出一种非主流的生活态度,存在诸多不确定因素,因此,能否真诚相待与充分信任也是影响交往的因素。尤其好奇心驱使人们体验这种新颖旅游方式时内心还是持有一定程度的戒备,这种心理障碍随着交往活动的展开或解除或加剧。

对沙主来说,影响较大的交往障碍因素还有了解程度(18.1%)、对方态度(11.6%)等。沙发客与沙主生活在不同区域,素未谋面,因此信息的掌握程度、网络交流的顺畅程度也是现实交往活动能否顺利开展的重要保证。沙主们对“空降客”(之前联系较少,直接前往目的地请求沙主接待的沙发客)大都持有一定的排斥心理,但秉持中国好客的传统,即使缺少相互了解,也尽力满足需求,当然交往活动就会相对欠缺。所以一般沙主“接沙”大致分为两种,一种是为朋友式,另一种就是过客式,过客式相互活动交集甚少。少数沙发客对沙发精神理解有偏差,以交友之名行省钱之实,甚至把别人的自愿行为变成强制的义务,过分强调对方责任以及物质苛求,严重影响交往进程,甚至导致交往中止。沙主“第五季”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-309858-1-1.html ,他嫌弃学生宿舍,执意要到外面去住,如果介意学生宿舍,就不必跟我联系。在沙发客与沙主交往中,存在个别不道德行为,如性骚扰、偷盗等,容易产生不良社会效应,会给这种脆弱的旅游形式贴上负面标签。

如前所述,沙发客具有游玩的目的,交往夹杂一定的利己性色彩,交往意愿相比于沙主弱,因而感知的交往障碍因素比例也相对较小。总体而言,沙发冲浪成员群体心理相近,大都持有单纯的信念和真诚的交往倾向,愿意相信社会的美好与陌生人的善意,彼此间存在亲近感,这是交往顺利展开的强有力支撑。

2.5交往评价

旅游主客交往双方的交往感受、交往印象等从一定程度上能够反映主客交往的体验(梁旺兵,2009)(见表7)。

在沙主对沙发客的交往评价调查中表明:被调查沙主认为沙发客懂事(90.9%)、友善(92.7%)的比例较大,沙发客免费使用了对方资源,对沙主充满感激之情,所以也尽可能展示诚意和谢意,如帮助打扫卫生、尽量迁就沙主生活、赠送小礼品等等,这也是应倡导的沙发客礼仪。沙主“Journey蜡笔小哦”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-270104-1-1.html ,蓓蓓真的非常懂事,我下班回家,看到床上的睡衣被蓓蓓叠得好好的,我都不忍心打开穿了,沙发也整整齐齐的,最后一晚,蓓蓓还给我带回来一个元祖慕斯蛋糕,好贴心。沙发客以青年群体居多,采取穷游方式,往往只身一人长距离旅行,并在陌生人家中借宿。沙发客中女性比例较高,给沙主留下了勇敢(83.2%)、坚强(73.9%)、节俭(58.3%)的较深印象。沙主“dfzhc123”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-269608-1-1.html,第一个女沙友是来自广西的大学生彬彬,她靠背包搭顺风车出行已有4个月了,我家已是她的第43个沙发了,她的勇气和执著让我敬佩。沙发客普遍性格乐观活泼(82.4%),喜欢与人交流沟通,当然这一性格也促成了这一注重交往的旅行方式。同时,沙主对沙发客的一些负面印象也不容忽视,交往中存在紧张胆怯现象(1.9%),尤其是一些沙发客不礼貌(1.8%),缺少感恩之心,言行举止不当,或者仅仅为了得到免费住宿,动机过于功利化等,这导致一些沙主明确表示不再接沙。沙主“凤辣子”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-93364-1-1.html ,所接待的这位沙友,都没怎么跟我和我老公坐下好好聊聊天、谈谈行程、看看照片、交流一下;只是在忙着上网、洗衣服、洗澡,似乎我家只是一个不花钱的旅馆。

从沙发客的角度来看(见表8):

沙发客认为沙主热情(96.0%)、友善(97.7%)、慷慨(69.6%),为异地的陌生人花费许多时间和心思,提供朋友式的关怀和家庭式的温暖甚至不菲的费用还认为沙主非常亲切(87.4%)、细心(55.7%),为沙发客考虑到许多细节并提供帮助,甚至在沙发客离开后还关心其后续旅程。沙发客“小丫头骄骄”说资料来源:http://www.cnsfk.com/thread-261352-1-1.html ,我早起赶火车去庐山,梅子姐很贴心地给我洗了苹果让我路上带着,很感激。沙发客还感觉沙主包容性很强(56.6%),能够原谅沙发客的一些鲁莽和过失。当然也有沙发客对沙主有一些负面印象,认为表现冷漠(0.8%)、吝啬(0.6%),认为住宿条件过于简陋、接待不够热情、没有尽力提供帮助等等。

从总体满意度评价上来看(见表9):

沙发客对沙主评价要高于沙主对沙发客评价(95.4%、91.3%)。通过双方的互评来看,沙发客对沙主的正面评价要高些,负面评价要低些,反映了沙发客的感恩心态。少数沙发客素质相对较低,不能正确领悟并践行沙发精神,会影响交往活动的深入与持续。总体上而言,无论是沙发客还是沙主,相互之间都有良好的印象,认为对方真诚友善,这对于主客双方的体验具有积极的意义。

3结论与讨论

沙发客与沙主之间良好、深刻的互动关系为重视的“旅游者与目的地社区居民”的“主客交往”研究提供了一种新模式。通过对沙发客与沙主旅游交往行为的分析,可以得出如下结论:

(1)交往动机方面。双方主要动机为结交朋友,获得情感满足。沙发客交往动机中利己性色彩明显,希望通过交往获取旅行资源;沙主动机体现出利他性特征,希望在利用自身优势帮助别人的同时收获友谊与精彩故事。

(2)交往意愿方面。无论是沙发客还是沙主,女性比男性交往意愿更强烈一些。沙发客随着年龄增长,交往意愿有所上升;而沙主随着年龄增长,交往意愿有所下降;随着受教育程度提高,双方交往意愿都有所增强。人口学特征因素对交往意愿影响并不显著。

(3)交往内容方面。网上简单交流、电话沟通、住宿是双方交往的基本形式,属于较低层次,比例较大。随着双方关系密切程度提升,交往与互动内容增加和深入但比例趋于降低。

(4)交往障碍方面。双方共同感知的主要交往障碍因素是投缘程度、时间、场景变化与信任。对方态度、了解程度是沙主感知的重要因素,沙主感知的交往障碍要强一些。总体而言,因群体文化特征对交往的有力支持,双方感知影响交往的障碍因素并不非常明显。

(5)交往评价方面,相互评价都较为积极正面,沙发客对沙主评价要高一些。少数沙发客对沙发冲浪文化理解不到位,表现不当,对双方交往产生负面效应。

沙发冲浪的精神是“没有陌生人的世界”,立足尊重、信任与真诚,摈弃人与人之间的冷漠与防备,追求人性的真善美,在当前利益至上和充满隔阂的社会中,创造温暖与纯净的人间乐土。沙发冲浪成员的追求:Participate in Creating a Better World,One Couch at a Time(每次一个沙发,参与建立更美好的世界)。沙发客与沙主群体价值观、生活观趋于一致,热爱旅行活动,向往自由、友谊与交流,相互认同度较高,凭借网络专业平台,通过交往与沟通分享彼此的资源、文化、生活、见闻等,构建平等与和谐的人脉关系,双方具有很好的旅游主客交互基础。沙发冲浪依托于沙发客与沙主的交往实现旅游过程,其交往意愿、交往频率及交往层次要远高于传统旅游活动。交往活动兼具网络与现实情境,从初步接触到深入互动,从简单交流到情感沟通,从旅游交往到社会交往,逐渐发展成为社会交往的一种重要补充形式。

沙发冲浪活动参与成员较少且空间分布分散,本文主要基于网络调查,获取样本数量相对较少,造成一定局限性。这一活动注重互惠互助,因此沙发客与沙主角色重叠性很强,许多沙友既是出游的沙发客又是接待的沙主,获取的调查结果难免存在偏差。沙发冲浪的交往方式包括点对点互助、结伴出游、聚会等形式,本文主要是对交往特征明显的点对点互助形式进行研究,因此研究还不够全面。

参考文献:

[1]段圣奎,张述林,姜辽.收获信任与温暖的新潮旅游群体——对沙发客的初步研究[J].旅游学刊,2013(7):101-108.

[2]范宝舟.论马克思交往理论的基本特征[J].武汉大学学报(人文科学版),2003(5):529-534.

[3]哈贝马斯.交往行为理论[C].曹卫东,译.上海:上海人民出版社,2004:95.

[4]林婕.互助游游旅游者交往特征和模式研究——基于社会资本理论的视角[D].广州:中山大学,2009:10-13.

[5]梁旺兵.西安市外国游客旅游交往行为及交往效应研究[J].人文地理,2009(3):94-96.

[6]Pearce P L.居民与旅游者之间的关系:研究文献和管理说明[M]//威廉.瑟厄波德.全球旅游新论[C].张广瑞,译.北京:中国旅游出版社,2001:125-144.

[7]Reisinger Y,Turner L W.旅游跨文化行为研究[C].朱路平,译.天津:南开大学出版社,2004:1-11,31-42.

[8]肖玲.旅游主客交往模式、影响因子及效应评判研究——以云南大理、丽江为例[D].广州:华南师范大学,2006:18-20.

[9]薛媛.基于网络平台的“沙发客”旅游体验研究——以“沙发客网”为例[D].西安:长安大学,2012:42-45

[10]谢彦君.旅游交往问题初探[J].旅游学刊,1999(4):57-60.

[11]张珍珍,李君轶.旅游形象研究中问卷调查和网络文本数据的对比——以西安旅游形象感知研究为例[J].旅游科学,2014(4):73-81.

[12]Aramberri J(2001).The host should get lost:Paradigms in Tourism Theory[J].Annual of Tourism Research.28(3),738-761.

[13]Krippendorff K(1980).Content Analysis:An Introduction to its Methodology[M].Beverly Hills:Sage Publications,1-40.

Abstract:Host-guest interaction in tourism has become a new hot topic in the field of tourism theory studies. Based on trust and sincerity and focusing on interpersonal interaction with interaction as the fundamental support and activity form, Couch-surfing owns an interaction attribute that is totally different from traditional tourism activities. Based on a first-hand investigation, this paper used a questionnaire survey and web texts analysis method to analyze the traits of the interaction behaviors of hosts and guests. The results show that the main communicative motivations between them are to make friends with differences in specific aspects; that both hosts and guests have strong desires for commination, because of the favorable the support of group culture; that there arent obvious perceived barriers of communication; that the mutual evaluation is positive; that with a deviated understanding of Couch Culture, a minority of couch-surfers proved negative effects on the communication activities; that with closer intimacy, the contents of their interactions tend to grow in quantity and in depth, however with the increase of the rate of member participation.

Key words:couch-surfing; couch-surfer; host; host-guest interaction; tourism communication

(责任编辑:梁保尔)