五国城城名考释

2016-01-16王晓静

五国城城名考释

王晓静

(吉林大学文学院历史系,吉林长春130012)

摘要:五国城城名源于辽代五国部,但五国城非等同于五国部,五国城不是指五国部的五个城,而是一个城,二者区别明显。针对史载五国城亦有五国头城之名,考证认同越里吉城即五国头城。

关键词:五国部;五国城;五国头城

文章编号:1672-6758(2015)07-0040-3

中图分类号:K871.44

文献标识码:A

Abstract:The name of the Five City is derived from the Five States in the Liao Dynasty, and the Five City is not the same as the Five States. The Five City doesn't mean the five cities of the Five States in the Liao Dynasty. The distinction of the two things is obvious. In view of the statement that the Five City is known as the Head City of Five States, it is concluded that the Yuelijicheng is the Head City of Five States.

“五国城”一词始见于《宋史》,《宋史·徽宗本纪》载:绍兴五年(1135)四月,徽宗“崩于五国城”。与“五国城”相似的还有“五国部”“ 五国头城”的概念,近年学界围绕这三个不同研究对象开展了卓有成效的研究,①使我们对“五国部”“五国头城”和“五国城”有了较为清晰的认识。现在前人研究基础上,对五国城城名的来历及变化加以考察,权为引玉之砖,以求教于方家。

一五国城城名的来历

五国城地名的来历与辽朝五国部有关。辽朝五国部是生活在松花江中下游、乌苏里江流域五个女真部落的总称,它们分别是剖阿里国、盆奴里国、奥里米国、越里笃国、越里吉国。[1]这里的“五国”实际上是五个部落的涵义,并不具有现代民族国家的概念。

辽兴宗时期,五国部来附。辽朝“命居本土,以镇东北境,属黄龙府都部署司”。重熙六年(1137),“以越国吉国人尚海等诉酋帅浑敞贪污,罢五国酋帅,设节度使以领之。”[1]咸雍五年(1068),“剖阿里部叛,素飒讨降之,率其酋长来朝。”[2]辽朝在剖阿里八部设置大王府。成为辽朝藩属以后,五国部与辽朝保持着密切的朝贡关系。统和二十一年(1003)四月,“兀惹、渤海、奥里米、越里笃、越里吉等五部遣使来贡。”[3]统和二十二年(1004)七月,“兀惹、蒲奴里、剖阿里、越里笃、奥里米等部来贡。”[3]开泰七年(1018)三月,辽朝命“东北越里笃、剖阿里、奥里米、蒲奴里、铁骊等五部,岁贡貂皮六万五千、马三百。”[4]从五国部朝贡情况看,各部相对独立,互不统属。这说明五国部还不是一个统一的部落联盟。五国部的朝贡活动一直持续到天祚帝统治末期,《辽史·天祚帝本纪》载:天庆二年(1111)“正月丁丑,五国部长来贡。”[5]此后不再见于记载。盖五国部完全被纳入生女真部族的势力范围。

关于五国部的地理方位,《文献通考·四裔考》和《宋会要辑稿·蕃夷》记载颇为一致:“女真之外又有五国……皆与女真接境。”[6]《契丹国志》又记载:“女真东北与五国为邻, 五国之东接大海。”[7]指明五国部活动的中心大体在今天的松花江下游和黑龙江中下游地区。从黑龙江流域的考古情况看,五国部的生存、活动区域远不止于此。绥滨境内的三号古墓葬群②出土的陶器、小铁削、铁镞、铁刀、铁腰带、铜腰带、木化石等;抚远同江出土的小铁刀、铁矛、铁镞、马镫;爱辉卡伦山出土的瓜棱罐、铁刀、铜带銙等;俄罗斯犹太自治州罗毕詹区与博朗湖地区10至11世纪女真人墓葬出土的陶器、小铁削、匕首、铁环、铁镞、铁腰带、铜带銙、铜铃及各种饰件以及爱辉头道沟、嫩江县一中、呼玛金山等,一方面表明辽代五国部的经济生产方式以渔猎和畜牧经济为主,另一方面也说明五国部的外延——南部可能已跨过今依兰,囊有牡丹江下游之地,往北已逾伯力及于黑龙江更东北广大地区,西境达黑龙江中上游之间和嫩江上游。[8]

后来学者根据《辽史·营卫志》将五国部由东向西沿江排列:剖阿里居东端,向西依次接奥里米、越里笃、盆奴部,越里吉为西端。具体位置大致如下。

剖阿里,满语原文为Beri,其意为弓,可转意为具有弓形江湾的地方。[9]《新唐书·黑水靺鞨传》载:“开元十年,其酋倪属利稽来朝,玄宗即拜勃利州刺史。”[10]清代曹廷杰《伯力考》载:“华人称伯力二字,皆呼波力是辽剖阿里音同,则俄属哈巴罗夫斯克即剖阿里,似属可据。”[11]盖剖阿里是伯力、勃利的音转,剖阿里故城在今天松花江与黑龙江汇合处的哈巴罗夫斯克,但哈巴罗夫斯克并没有发现古城遗址,或说古城被压在现代新城之下。日本学者池内宏提出剖阿里城不在今哈巴罗夫斯克,而在中国境内的黑龙江富锦县。[12]可备一说。

奥里米,满语原文为Orima,涵义为盛产细鳞鱼的河。[9]元代、明代曾设奥里迷水站。清代屠寄《黑龙江舆图说》载:“置奥里米于松花江与黑龙江合流近处,位于松花江左岸之”。奥里米故址在今绥滨县西九公里、松花江北岸敖来河畔的古城,整个城平面近似正方形,周长3200米左右。其中北墙保存最为完整,夯筑,高3—4米,墙外有1—2米深的壕沟。北墙长912米,有马面18个,尚未发现城门遗址。东墙的北段保存较好,南段城墙痕迹隐约可辨,残留马面8个。东墙中偏北留有瓮城一处,长21米、宽34米。瓮城外墙偏北存有一豁口,当为门址。西墙北段长342米,残留马面7个。西墙南段和南墙大部分被河水吞噬,仅南墙东段仍留有痕迹,残长72米。[13]

越里笃,女真语原文为Yerutu,涵义为具有石室洞穴的地方。[9]越里笃故址位于桦川县乌通河汇入松花江口南岸的万里霍通古城。屠寄《黑龙江舆图说》载:“置越里笃于宛里城,俗称瓦里和屯。”该古城呈不规则形,周长3400米。元代脱斡岭、明代阿陵站、清代宛里城与瓦里和屯、近代万里霍通都是越里笃古城的别称。

盆奴里,女真语原文为Bono,涵义为常下冰雹的地方。[9]屠寄《黑龙江舆图说》载:“吞河即合众流,又曲东流五十里经固木讷城东北。其城即金屯河猛安,元桃温万户府故城。亦即辽五国部盆奴里国,一作蒲奴里。《金史》所谓五国蒲聂部者也,又东南二十里流入松花江”。呑河就是今天黑龙江省境内的汤旺河。呑、屯、桃温、托温都是汤旺的变音。元代桃温城、明代托温城、清代固木讷城都是盆奴里古城的别称。盆奴里故址位于今天黑龙江省汤原县的固木纳古城。整个城呈长方形,东西长750米,掘壕起墙,夯土板筑,下宽8米,上宽2米,高6米,南门瓮圈只存三座土包,西城有马面五处,西北有转角楼,北城仅存马面一处,东城垣及南、北城垣大部已无存。北城垣外有两道城壕,西城垣外仅存一道城壕。[14]

越里吉,满语原文为Irahi,涵义为泛起浪花的地方。[9]有学者认为越里吉源于赫哲语w(i)t ipi,含义为上方江段。[15]《辽东志·外志》载海西东水陆站中有药乞站。药乞,越里吉的别称。越里吉故址位于今天依兰县城北门外,北靠松花江,东依倭肯河,西傍牡丹江,古城平面呈长方形,长850米,宽450米,周长2600米,城垣为土夯筑。大半土墙已损坏,没有马面遗迹。因墙毁严重,城门遗址已荡然无存。古城残墙高低不齐,宽窄不一。古城西南城墙约高5米,底宽10米,顶宽1.5米。《依兰县志》载:“三姓城在宁古塔东北,五国城在焉,即肃慎故址,宁古塔而东三百里有依兰哈拉土城,即五国城故址。”

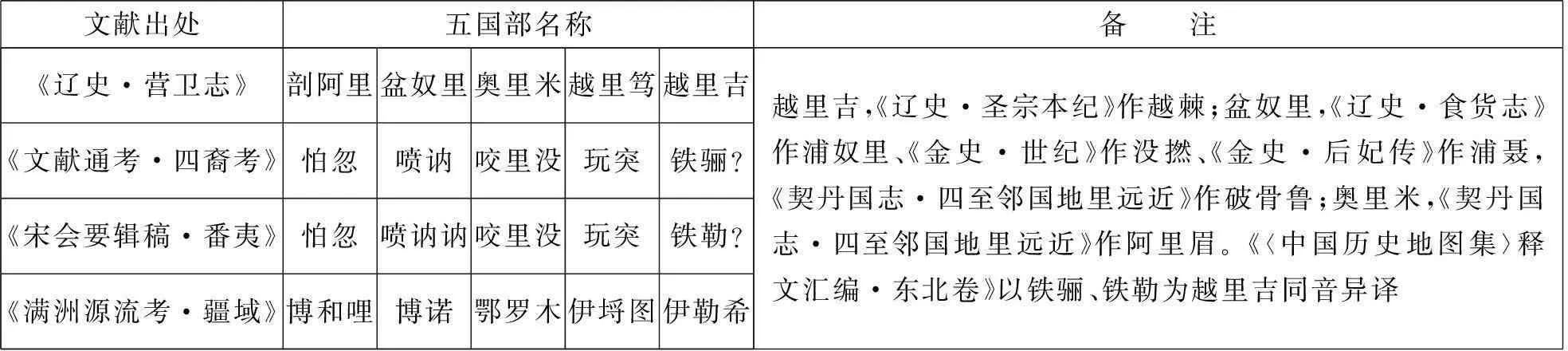

表1 五国部在不同时期的文献中的不同译名表

二五国头城与越里吉城

《宋史·高宗本纪》载:“绍兴十二年夏四月,遣孟忠厚为迎护梓宫礼仪使,王次翁为奉迎两宫礼仪使。丁卯, 皇太后偕(徽宗)梓宫发五国城,金遣完颜宗贤、刘祹护送梓宫,高居安护送皇太后。”[16]《大金国志》载:“宋二帝自韩州如五国城。五国城者,在金国所都西楼之东北千里。”[17]《建炎以来系年要录》载:“是日,二帝自韩州移居五国城,在金国所都之东千里。”[18]以上援引文献资料均向我们阐述一个事实,即五国城不是指五国部的五个城,而是指一个城。

实际上,金朝时五国城隶属胡里改路管辖。五国城亦称“五国头城”。《松漠纪闻》载:“梭船,上施一桨,止以捕鱼。至渡车,则方舟或三舟。后悟室得南人,始造船,如中国运粮者,多自国都往五国城载鱼。”[19]《元一统志》记载:“混同江发源长白山,北流经渤海、建州西三十里,会诸水,东北流,经上京,下达五国头城北,又向东北注入于海。”《明一统志》载:“五国头城,在三万卫北一千里,自北而东分为五国。旧传宋徽宗葬于此。”[20]《依兰县志》引《啸杂录》载:“五国城古称五国头城,地据五国总称路之首得名,后世沿讹。” 综合交通、道里、方位、物产等因素考虑,五国头城就是越里吉城,即在今天的依兰县古城。 曹廷杰《五国城考》载:“自三姓至乌苏里江口松花江两岸共有城基九处,……五国故址不外三姓下九城,……三姓当为五国头城,自此而东乃四国分据也。”[11]殊为可信。

越里吉城,位居西部最上游, 先后与夫余、突厥、高丽、勿吉、契丹和女真相接, 既是五部抗击外族侵掠的前沿, 又是上游来访者所见到的五部第一城,下游各部赖以对外交流、互市的惟一关城。所以,笔者赞同于庆东等学者提出的“越里吉城又被称做五国部的头城”[21]观点。

综上,五国城城名来历与辽朝五国部关系密切,但其所指仅为一城。五国头城因五国总称路之首而得名,成为代表五国城的另一种存在。就五国部的不同地理位置而言,越里吉城即五国头城。

注释

①相关研究成果主要有:黑龙江省文物考古工作队《黑龙江畔绥滨中兴古城和金代墓群》,载《文物》1977年第4期,第40—49页;李英魁《辽金五国城丛谈》,《黑龙江文物丛刊》载1982年第3期,第763—765页;刘忠波《五国部的族属和辽朝对它的管辖—兼论五国部与五国城之分》,载《黑龙江文物丛刊》1983年第1期,第81—84页;贾敬颜《释五国部与五国城》,载《东北古代民族古代地理丛考》,中国社会科学出版社1994年;干志耿《绥滨三号辽代五国部墓群清理纪要》,载《中国考古集成东北卷》,中州古籍出版社1997年;程妮娜《辽代女真属国、属部研究》,载《史学集刊》2004年第2期,第84—90页;刘文生、张泰湘《五国城与五国国名的破译》,载《东北史地》2006年第1期,第28—38页;于庆东《五国城通考》,载《黑龙江民族丛刊》2005年第3期,第53—57页。

②三号古墓葬群包括三号第一、二墓区,290农场、绥滨农场等地。

参考文献

[1]脱脱.辽史·卷三三·营卫志下[M].北京:中华书局,1974:392.

[2]脱脱.辽史·卷九五·萧素飒传[M].北京:中华书局,1974:1392.

[3]脱脱.辽史·卷一四·圣宗本纪五[M].北京:中华书局,1974:158,159.

[4]脱脱.辽史·卷一六·圣宗本纪七[M].北京:中华书局,1974:183.

[5]脱脱.辽史·卷二七·天祚帝本纪一[M].北京:中华书局,1974:325.

[6]徐松.宋会要辑稿·卷二九一六·蕃夷三[M].北京:中华书局,1957:7711-7712.

[7]叶隆礼,撰.契丹国志·卷十·天祚皇帝纪上[M]. 李西宁,校.济南:齐鲁书社,2000:102.

[8]孙秀仁,干志耿.论辽代五国部及其物质文化特征[J].东北考古与历史,1983(1):100.

[9]刘文生,张泰湘.五国城与五国国名的破译[J].东北史地,2006(1):32,36,33,37.

[10]欧阳修,宋祁.新唐书·卷二一九·黑水靺鞨传[M].北京:中华书局,1975:6178.

[11]曹廷杰.东三省舆地图说[M].金毓黼,等,编.辽海丛书[G].沈阳:辽沈书社,1985:2252.

[12]池内宏.满鲜史研究·中世卷[M].东京:吉川弘文馆,昭和五十四年:45.

[13]黑龙江省文物考古工作队.松花江下游奥里米古城及其周围的金代墓群[J].文物,1977(4):57.

[14]马翰英.固木纳城沿革考略[J].黑龙东文物丛刊,1983(1):67.

[15]于庆东.五国部越里吉地望考[J].北方文物,2008(1):74.

[16]脱脱.宋史·卷三〇·高宗本纪[M].北京:中华书局,1977:555.

[17]宇文懋昭,撰.大金国志校证·卷六·太宗文烈皇帝四[M]. 崔文印,校证.北京:中华书局,1977:102.

[18]李心传.建炎以来系年要录·卷三五·建炎四年七月乙卯条[M].北京:中华书局,1956:676.

[19]洪皓.松漠纪闻[M].长春:吉林文史出版社,1986:40.

[20]于敏中,阿桂修.钦定满洲源流考·卷一一·疆域四·五国部[M].台北:台湾文海出版社,1966:229-230.

[21]于庆东.五国城通考[J].黑龙江民族丛刊,2005(3):57.

A Study of the Five City’s Name

Wang Xiaojing

(School of Arts and History, Jilin University, Changchun, Jilin 130012, China)

Key words:the Five City; the Five States; Head City of the Five States

Class No.:K871.44Document Mark:A

(责任编辑:蔡雪岚)