基于成本栅格图的城市公共绿地可达性分析

2016-01-16杜晓初

韩 玉,杜晓初

(湖北大学 资源环境学院,湖北 武汉 430062)

基于成本栅格图的城市公共绿地可达性分析

韩 玉,杜晓初

(湖北大学 资源环境学院,湖北 武汉 430062)

摘要:指出了绿地可达性是衡量城市生活质量的重要指标之一,研究了基于成本栅格图的城市公共绿地可达性分析方法,并结合GIS相关技术,定量分析了研究区域公共绿地的可达性。结果表明:研究对象可达性整体上较好,大部分区域步行15min可以到达最近的绿地;大部分街道便捷程度较高,步行15min可以到达最近的公共绿地;影响公共绿地可达性的因素表现为绿地本身的质量、道路网络的完善程度和城市居民的分布情况等方面。

关键词:城市公共绿地;可达性;成本栅格加权距离

1引言

随着现代化的发展,城市变得越来越拥挤,污染问题越来越严重,绿地可达性成为衡量城市环境优劣的重要指标之一。城市绿地,如公园、森林、屋顶绿化、溪流和社区花园等,为现代都市提供了重要的生态系统服务,可以帮助对抗许多城市的顽疾,改善居民的生活,尤其是健康;为城市居民提供了活动场所,促进了城市居民的身心健康,越来越多的城市扩大城市绿地的建设,为居民提供舒适、宜居的环境。所以研究城市的绿地可达性成为一个意义重大的课题,能够为城市绿地的合理规划、建设、管理提供支持,能有效地加大城市绿地的利用率,为城市居民提供服务功能。

2可达性及其测度方法

2.1 可达性的含义

可达性是指用一种固定的交通方式从某个固定区位到达活动区位的难易程度。从景观评价角度,俞孔坚将景观的可达性定义为从空间中任意一点到该景观源的相对难易程度,相关指标有距离、时间、费用等等,反映了景观对某种水平运动过程的景观阻力,主要研究在穿越异质景观时所遇到的累计阻力[1]。

可达性的主要特征总结为以下几个方面[2~4]。首先,可达性反映了空间实体之间进行交流的难易程度,表达了空间实体之间的一种疏密关系。其次,空间实体相互作用主要是通过交通系统来完成,而时间是交通旅行中最基本的阻抗因素,交通成本在很大程度上依赖于通行时间的花费,因此通常用时间单位来衡量空间距离。第三,可达性与交通运输的社会、经济成本之间存在着复杂的关系,其对于理解和预期都市内土地利用模式的变化、相对区位价值、地产价值和经济发展、区域的商业的类型等具有重要的意义。最后,可达性是一种测度方法,可以用来评价人们是否可以到达他们需要的目的地或者利用运输网络达到目的地的能力。

2.2 可达性测度方法

目前,可达性的计算方法很多,常见的有缓冲区分析法、最小距离法、行进成本法和吸引力指数法等。其中,缓冲区法最小邻近距离法和吸引力指数分析法都是采用直线距离来表征研究区域内某点到服务设施的距离,而直线距离通常并不是现实存在的路径,因此这些方法不能实现路径的自由选择。同时,多数可达性计算都是与GIS相结合,采用ArcGIS等软件进行计算分析。

2.3 城市公共绿地可达性计算方法

城市的土地类型一般有农田、城市绿地、水域、建设用地、草地以及未利用的土地。在主要的大型城市中,公共绿地大多分布在郊区,真正位于中心城区的公共绿地面积较小,绿地的分布也非常分散。就武汉市本身而言,有着中心城区和郊区分布不均、各行政区分布差异大、分布破碎化程度高等特点。

影响城市绿地可达性的因素主要体现在三个方面。其一是交通成本,一般以两地间的交通时间或交通距离作为计算依据;其二是端点区位吸引力,指提供某种可达性服务的能力;其三是端点区位需求力,指对某种可达性服务的需要量。归纳起来包括距离、时间、费用、人口分布、道路网、城市阻力分布等。

综合以上考虑,本文将采用基于栅格的成本加权距离法,建立空间可达性与绿地规模质量和空间阻力间的关系模型,并将空间阻力因素区分为步行阻力(基于土地利用类型)和人口密度,探讨城市公共绿地空间可达性的评价方法。然后利用GIS技术并通过网格划分,根据各因素的矩阵分布及它们之间的关系计算城市公共绿地的空间可达性分布,并以武汉市武昌地区为例进行实证研究。

3基于栅格图的城市绿地可达性的计算方法

3.1 成本栅格图计算

衡量城市绿地可达性包含两方面的因素,一个是城市居民与目的绿地之间的距离及时间成本,再一个就是不同的目的绿地对于居民的潜在吸引力。因此,采用基于栅格的成本加权距离分析法对绿地做空间可达性计算。以对城市分类的栅格数据作为基础,通过最短路径搜索算法计算到达绿地的阻力来衡量城市绿地的可达性。利用遥感数据识别进入绿地过程中的阻碍,计算得出该过程中的阻力,得出的阻力值具有主观性,无统一标准。

将每个“源”设定为一个单独的节点,计算时,节点栅格的成本值定为0,每个源周围的若干个栅格与该“源”形成若干条边。右下角网格作为一个“源”,通过成本加权距离的计算可以得到其他每个不同的节点到该源的累积总成本值和每个节点到最短路径上前一个节点的路径方向。本文中,是以绿地作为“源”,到达绿地的空间阻力值是成本计算值,然后将其转化为时间成本进行分级量化,得出绿地可达性的空间分布。

该研究中城市人口密度以街道办事处为单位,计算公式如下[5]:

其中:D表示城市人口密度,P表示街道办事处居住人口数量,J表示街道的工作岗位,S表示街道的面积。

3.2 可达性计算步骤

对城市绿地进行可达性分析分为以下5个步骤。

第一,以城市绿地的图形数据和矢量数据(包括河流、道路、绿地等)作为源数据,建立土地利用矢量数据库,并提取出各类绿地的源点,得到公共绿地分布图。

第二,将研究区域中各道路抽象为线,并记录下各路段的长度,以此建立拓扑关系,便于之后的道路阻力计算。

第三,研究中最为关键的步骤是依据费用设定的方法建立所研究区域的空间阻力模型。据以往的调查研究显示,绝大多数城市居民采用步行的方式到达绿地,其中4/5以观赏、锻炼身体、娱乐、休憩为目的,且使用者几乎都来自步行半小时的范围内。

第四,在道路数据中建立时间字段,运用ArcGIS中Field Calculator的功能计算出各路段的阻力值,得到不同土地利用类型的相对阻力,如表1。

第五,计算生成一定时间成本的等时线空间可达性范围。运用ArcGIS中的分析模块生成所有源点沿道路网行进一定时间所形成的围合范围。

最后,将步骤4中所生成的等时线空间可达性范围图在GIS技术平台上作叠加剪裁处理,最后得到总体叠加图。

表1 不同土地利用类型相对阻力

4城市公共绿地可达性分析——以武汉市武昌区为例

4.1 数据来源

本文中所采用的数据主要包括武汉市1∶10000道路交通图、武汉市1∶5000土地使用类型分布图,武汉市卫星遥感影像图、2012年武汉市统计数据,武汉市统计年鉴等。

4.2 计算过程

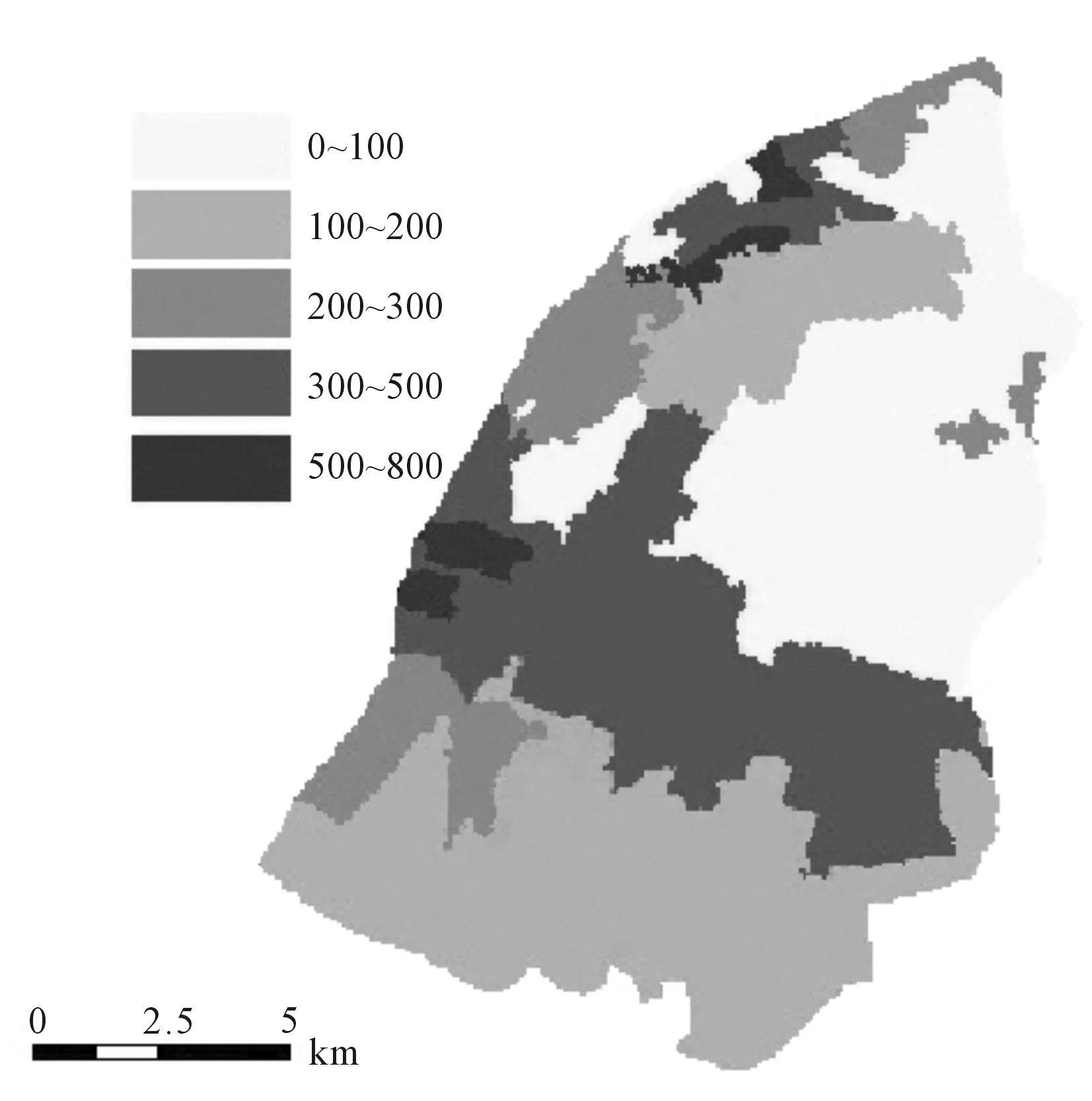

以武昌区的图形数据和矢量数据作为源数据,建立土地利用矢量数据库,提取各类绿地的源点,得到武昌区公共绿地分布图,如图1。根据武昌区的人口分布数据, 综合土地利用类型将人口密度作为属性值添加到土地利用类型图中,将人口密度属性值作为矢量转栅格的依据值,得出人口密度分布图,如图2。最后,利用ArcGIS软件中空间分析模块,计算有综合阻力值的栅格图,得到武昌区公共绿地可达性分布图,如图3。

4.3 结果分析

本文从绿地可达性角度出发,运用地理信息相关技术,得出了研究区绿地的整体可达性,同时也为城市绿地系统空间结构研究提供了一种新的途径。通过对研究区公共绿地可达性的分析,得出以下结论:武昌区水系占据面积较大,绝大部分区域步行15min可以到达最近的公共绿地,可达性整体较好,从可达性分布比率(表2)可以看出,步行5min内的可达面积和人口比率分别占26.37%和31.81%,10min内累计可达面积和人口比率分别占41.01%和49.28%,15min内累计可达面积和人口比率分别占56.88%和71.12%,20min内累计可达面积和人口比率分别占70.94%和86.23%,30min内累计可达面积和人口比率分别占81.61%和95.08%。武汉市武昌区公共绿地景观可达性整体上较好,大部分区域步行15min可以到达最近的公共绿地,大部分街区便捷程度较高。

表2 可达性级别分布比率 %

图1 武汉市武昌区公共绿地分布

图2 人口密度分布等级

图3 可达性等级分布

5讨论

影响绿地景观可达性的因素主要有3个:公共绿地本身的质量,道路网络的完善程度,城市居民的分布状况。在本文的研究区域中,有一些地区可达性比较差,这些地区主要为市区内部的空地、工业用地、人口密度较高而绿地分布较少的地区以及主城区的边缘地带,步行可达时间在30min左右。一部分老城区人口密度较高,公共绿地分布较少,商业发达,绿地可达性较差,而部分人口密度较低的地区,绿地可达性较好。

参考文献:

[1]俞孔坚,段铁武,李迪华.景观可达性作为衡量城市绿地系统功能指标的评价方法与案例[J].城市规划,1999,23(8):8~11.

[2]肖华斌,袁奇峰,徐会军.基于可达性和服务面积的公园绿地空间分布研究[J].规划广角,2009,2(25):68~69.

[3]Harris B. Accessibility: Concepts and Applications[J].Journal of Transportation and Statistics.2001,4(23):15~30.

[4]邓岗.城市公园可达性设计研究[D].成都:四川大学,2006:17~18.

[5]黄杏元,汤勤.地理信息系统概论[M].北京:高等教育出版社,1989.

[6]杨育军,宋小冬.基于GIS的可达性评价方法比较[J].长安大学学报:建筑与环境科学版,2004,21(4):27~32.

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2015)04-0105-03

作者简介:韩玉(1988—),女 ,四川人,湖北大学资源环境学院硕士研究生。

收稿日期:2015-02-09