昭通的天上和人间

2016-01-08徐未

徐未

滇东北大峡谷

灵魂的大仓库

很多人经过这里都失魂落魄

那些鹰衔着它们

在阳光和阴影间飞过来飞过去……

——于坚的诗

藏在云端的大山包

在天空和云朵之下,

是温柔地隆起的大地,

就像母亲的怀抱,

就像姐姐的青春,

苦涩而忧伤——

我无法准确、全面地描述云南昭通的大山包。这个位于昭通市西部,距城区73公里,海拔3100~3140米,年平均气温6.2℃的绝世之地是国家一级保护动物——黑颈鹤的越冬栖息地。似乎上帝在那里摆放了很多东西:蓝色的天空、白棉花一样的云朵、美梦一样的湿地、神灵般的黑颈鹤、最为新鲜的空气、洁净的水流、无声的小路、安静的夜晚……

对纷繁的世界来说大山包存在于遥远,其实不需要用诗人的想象涂抹它,它的传奇似乎直接来自上帝的创造。

大山包的鸡公山因形状像雄鸡头而得名,山顶上一字排开的巨石是惟妙惟肖的鸡冠。山高谷深,沟壑纵横,它以超然物外的隐者姿态,完全排除掉人类想象的局促狭窄。受金沙江水系的切割,亿万年来,绝壁千仞,雄美无比地屹立在高原边缘。鸡公山下的大峡谷落差高达两千多米,集雄、奇、险、峻为一体,大气磅礴,险峻异常。天气晴朗,从鸡公山可看见金沙江支流牛栏江在幽深的峡谷里默默奔流。

云海是大山包的绝景。风生云起,鸡公山在云山雾海之中显隐,风流无限,站在高处,脚下壁立千仞,恰如鬼斧神工之切割,令人惊叹于造物的神奇。若遇万里无云,在重重叠叠的群山之外,可遥望对面滇东北最高海拔4040米的巧家药山,眼界开阔的磅礴乌蒙使你不屑于尘世中的勾心斗角。

大山包是中国目前黑颈鹤越冬海拔最高的亚高山湿地生态系统, 境内大沼泽湿地, 成为世界濒危动物黑颈鹤的理想越冬栖息地。黑颈鹤是唯一生活在高原湿地的鹤类。每年在大山包越冬时间为176~202天, 集中栖息于大山包大海子、跳墩河等地。

若脚下浓雾密布,而头上艳阳高照,阳光会把影子投射在脚下的浓雾上,此时,不需要特别好的运气,就能在鸡公山邂逅神奇迷人的佛光:一个全身散发着七彩光芒的佛,以山顶为莲台,以雾为背景,由外到里,按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的次序排列,一般直径约2米左右。奇妙的是即使成千上百人同时同址观看,观者也只能看见自已的“佛光”。

冬季有上千只黑颈鹤会栖息在大山包。大山包黑颈鹤国家级自然保护区平均海拔3200米,是云贵高原最大的黑颈鹤种群越冬地。被誉为“鸟类熊猫”的黑颈鹤,是人类发现最晚,也是世界上唯一生活在高原的珍贵禽类,它与大熊猫一样是国家一级重点保护动物。黑颈鹤身高1.5米,双翼展开1.7米;头、颈、尾部的初级、次级飞羽均为黑色,身体其余部分的羽毛为灰白色,头顶裸露处象丹顶鹤一样呈朱红色,目前全世界仅存6000多只。

在大山包保护站,在建于山坡上离黑颈鹤群200米开外的大海子鸟类监测屋观鹤,常常能看到一年轻的女子为黑颈鹤投食,她挎着装满玉米的提篮,淌过枯草覆盖的水滩,走向鹤群歇息的草甸。在接近鹤群的湖岸,她抓起一把玉米,扬起手臂,在空中划出了一道道优美的弧线。金黄的食粮在阳光中闪烁着金子般的光芒,整个鹤群跟随在她身后,像一群孩子沐浴在干净而清亮的阳光里,那时,似乎整个海子都泛滥起春水般的柔情,身处其中一切忧郁和困扰都会悄然退去,只剩下净朗的天空以及童话般恬淡的心情。

大山包有“小西藏”之称,群山绵延起伏、绝壁上古朴的茅草房、丰富的山货集市、一望无垠的草场,漫山遍野的牛羊、披着羊毛披毡的牧羊少年、顶着红色方巾的牧羊少女……无不构成了一幅幅别样的人文图画。

大山包有“小西藏”之称,那绵延起伏、一望无垠的草场,真的是不用到西藏,就能让人体会到“天苍苍,野茫茫,风吹草低现牛羊”的塞外凤光。一阵风过,便可看到草地波涛起伏,碧色连天。那漫山遍野的牛羊,悠然地啃着青草,披着羊毛披毡的牧羊少年、顶着红色方巾的牧羊少女在玩耍嬉戏……

大山包的村庄像上帝随手扔在悬崖上的小石子,藏着一种自然的欢乐,但也藏着苦。小石子一般的村庄,土地贫瘠,依靠饲养牲畜,种植土豆、荞麦、燕麦维持生计。

大山包古朴的茅草房极有特色。茅草房大多数是一家人一个院子,从院门进去,有着一间或两、三间的正房,两旁是关牲畜的厩。院子四周总要种些白杨、椿树等,无意间就构成了一幅很完美的画面。如果体味大山包的集体风土人情,只用到乡政府所在地——羊窝(乡街)。 每逢赶集日,卖山货、买百货,以及夹杂在人群中间穿羊毛披毡的男女老少……在这个“丧失基本生存条件”的地方个别搬走的村民,突然会在某个夜晚回到空房子门口,背靠着墙根蹲下来,涌出一两滴甚至一大把热泪。这个艰涩又绝美的土地一直塞在他们拳头般大小的心脏里,永生永世掏不空。

诗意老城的寂寞时光

一个扛着花椒箱的老人

爬了上来,

空气中弥漫着又麻又香的气味

接着,是一个理发匠,背着一面

肮脏的镜子,他向上攀登的一瞬

我看见他把我带走了,包括一个

17岁少年的青春……

大山包,居住着汉、彝、苗等民族共1.5万人。瞬息万变的气候,造就了大山包彝族出门要披上当地特有的羊毛披毡的习惯。这种披毡雨雪淋不湿、寒风穿不透,堪称是一件手工制作的户外佳品。大雪弥漫的背景下那些身披羊毛毡的彝族仿佛古代的勇士。

诗人雷平阳在他的诗中这样描写昭通老城,他慢悠悠地四处行走,但他的眼睛和头脑却盯着故乡昭通的山山水水。

昭通是多民族散杂居住地区,全国56个民族中,昭通有31个。昭通有着丰厚的人文地理内涵,而我们大多数人对它却那么陌生和无知。

昭通老城始建于明嘉靖年间,即今昭阳区土城乡天梯遗址。清雍正十年知府倡修即今昭通城的新城。《民国昭通县志稿》载:城为“石脚砖身,形似腰圆,周围四里八分三厘三毫,计长869丈9尺4寸”。城有四门,东为抚镇门,南为敉宁门,西为济川门,北为趣马门。辕门口为东南西北中轴线的中心,也是全城的制高点。到20世纪30年代中叶,城内已有大小街巷64条。

清雍正年间,全国各地来昭通开矿和商贸的人前赴后继,古城一度成为远近闻名的“会馆之都”,先后建成了川地庙(成都会馆)、陕西庙(西安会馆)、妈祖庙(福建会馆)等十多个规模宏大的会馆,形成了丰富的清代中国古建筑群落。听老人说,昭通历史街区有福禄街、怀远街、永固街、文渊街、启文街、 崇义街等,这些街巷无一不是是昭通历史文化、传统民俗的精华所在。

薄雾随着日出慢慢地消散开去,古老的街市,在这一刻变得鲜亮、温暖,让人仿佛见到了茶马古道凝固的时光。

游人刚踏入挑水巷口,目光肯定会被路边放置的一张文革时期的巨幅海报吸引,这是一间古玩店。在昭通这个拥有着丰富历史文化背景的城市,有着很多值得玩味的古物,古玩店便是这些东西最集中的地方。店虽然不大,里面陈列的东西却着实让人吃惊,一张旧时的八仙桌,一对明朝的花瓶,几幅清朝的屏风,还有一具刚挖到的汉代铁器尚未整理出来。那张八仙桌的雕刻工艺可谓是精妙绝伦,大都市里的小资肯定都想把它弄回去,放在厅堂的中央,向朋友炫耀。

游历昭通古城,仿佛时光倒流。这里是成片集中反映昭通历史文化和地区特色传统风貌的街区,是当地传统市井文化、历史街巷风貌保护最好和密度最高的区域,具有浓郁的地方生活气息和独特的文化底蕴。

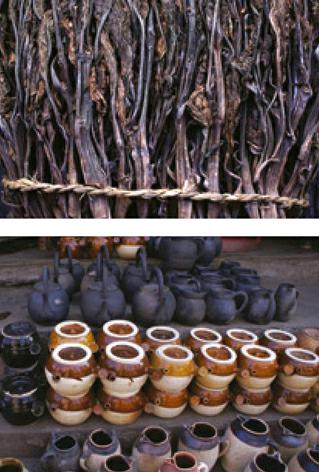

光洁的青石板路,新旧交错的建筑,坐在家门口晒太阳的老妇人,挑着包谷饭沿街叫卖的商贩,路边的写字公公……挑水巷曲径通幽,这里的一点一滴都向人们诉说着昭通的沧桑。这是一条属于铁匠铺的巷子,也是昭通最有特色的街巷之一。青石板路两旁的铺子几乎卖的都是农耕、建筑、机械用的各种铁质器具和配件,像这样的“专卖巷”具有浓郁的地方生活气息,除了昭通,已经很难在别的地方见到了。

在铁匠铺林立的挑水巷内,躲藏着一间小小的旧书店。说它躲藏,是因为它实在太小,太不引人注目,又与周围的店铺完全不搭调,里面却有一些让人感怀的记忆。和书店老板攀谈间,无意提到了旧式的连环画册,他说店里有一些,我心中一阵欣喜,便央求他找来看看。不一会儿,他便从店的深处翻出一个塑料袋,从里面倒出了一本本有些破旧的连环画来,我的眼睛为之一亮,儿时游离破碎的记忆在此时凝聚为有形。这样的画册陪伴我度过了多少的童年时光,如今它们却早已从家中的书柜里悄悄消失得无影无踪。许多年过去了,却在这里又见到了它们的身影,此时的心情如同偶遇了失散多年的兄弟。

穿过挑水巷来到一条同样是经历过沧桑剧变的老街,这里似乎是一个集市,许多商贩沿街摆着摊,在阳光里叫卖着营生。一个身着阴丹蓝土布长衫的老者反剪着双手从远处悠然走来,爬满岁月痕迹的脸上流露出一种闲适的神情。我停下脚步,目送他从身边经过,背影在慵懒的阳光里越发显得苍老,老人和静静的青石板路、古旧的老屋融为一体,时光在此刻被拉得绵长。

炒货铺的老婆子愣愣地注视着熙攘的街市,满头的银发、哀怨的目光,似乎在向人们诉说着什么;裹着长巴头的彝族汉子用手比划着向路边的商贩购买着草烟;茶馆里的老倌全然不顾周遭的一切,凝神于楚河汉界方寸间的恶斗;路旁一个游医在一幅“祖传秘方”的幕布前,一会儿在这边吹着气扎银针、拔火罐,一会儿又跳到那边踩着鼓风机扮演起首饰匠的角色;卖草药的老头那穿越时光的凝视,让人难以忘怀。

一条幽暗的小径直直插入一个四合院里,推门而入,别有一番天地,竹笼中的公鸡沐浴在高原阳光的温暖中一动不动,古色古香的雕花木门上蜘蛛在老练地结网。门后的黑猫懒懒地探出半个头,好奇地注视着不速之客。静静的屋子里只有炉上的老水壶耐不住寂寞,独自咕嘟作响。我忍不住想进入这温暖的屋子歇歇脚,却不忍心打扰屋主人。院中一根裂开大口的柱子上有着失火的痕迹,据院中一个居民讲,这房子已有上百年的历史,最近遭受了一次火灾,但住户不愿离开老屋、离开这祖祖辈辈生活的家园。这让人看到了沧桑老城生生不息的秘密。

走在老城的街道上,那曾经失落的一切,在这古城巷道、破旧民居里重新凝聚,总能让人时而激动不已,时而触景伤怀。