圈内圈外的成都诗坛

2016-01-07蒋蓝

好像水就是上苍的身体,在成都平原上,它用水构成了漫流的水系。成都也因水而生、因水而兴、因水而困、因水而荣,是按照“上善若水、孕育文明、文明城市”的自然哲学形成和发展起来的城市。自李冰开凿都江堰、“穿二江成都之中”以来,经过演变,汉代扬雄《蜀都赋》写到“两江珥其市,九桥带其流”,穿城而过的两条江就像一对回环的耳坠,环绕成都的中心区。环形的地理走向,暗示了城市特有的文脉。

锦江、散花楼、青羊宫、浣花溪、锦里、宽窄巷子、望江楼、武侯祠、杜甫草堂……几乎成都的每个角落都有诗歌流淌。清代才子李调元说,“自古诗人例到蜀”。古往今来,凡是诗人都会到蜀地一游。王勃、卢照邻、高适、李商隐、杜甫、岑参、白居易、刘禹锡、元稹、欧阳修、陆游……几乎没有例外。成都适合写诗,诗歌就是从某个角度给一处景色注入灵魂。诗是成都的神,这些瑰丽诗文,成为了诗歌之都的气质。有文人就有聚落,有诗人就有圈子,从1980年以来,大大小小几十个诗歌圈子彼此互嵌,又卓然独立,旗号、山头林立,是本地奇特的诗歌景观。在四川方言里,“圈”是动词,与拉帮结派差不多,不说是贬义,起码不是赞美。至于再名之为“小圈子”,那就是一帮孤芳自赏者的自慰罢了。这也难怪,诗歌本来与下里巴人就没啥子关系啊。

非非是一只打开翅膀的大鸟

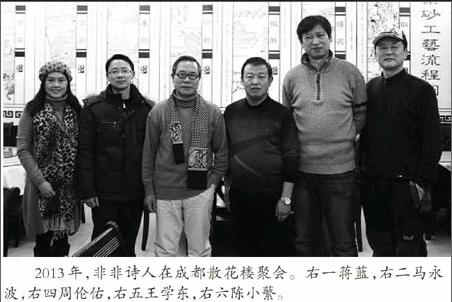

非非主义20世纪80年代中期轰然崛起,后来出现分裂。周伦佑在2000年开始招兵买马重出江湖。诗人们的定期聚会地点在锦江边的散花楼。散花楼并不高,得名当源起天女散花,因此比张仪楼更引人遐思。成都人对散花楼耳熟能详,大约是因为李白的《登锦城散花楼》:“日照锦城头,朝光散花楼。金窗夹绣户,珠箔悬银钩。飞梯绿云中,极目散我忧。暮雨向三峡,春江绕双流。”散花楼的命运跟张仪楼类似,都是毁于宋末蒙古军队的入侵。就是说,现在的四层仿古建筑自然与李白的散花楼无半毛钱关

系,但顶着这个名头,仍然可以让人凭栏思古。

记得是2003年,周伦佑打来电话,荷兰汉学家柯雷要来四川大学参加学术会议,他将设法抽身与非非的诗人见见面。这是周的客气话,柯雷自然不会知道另外的一些非非诗人,他主要是想跟周讨论有关非非的问题。断裂。复活。谱系。两人说来说去还是说,都在设法将书面的尊严转化为口语的滑刷与机锋,这方面他们应该是高手,但多几个人气氛也许就不一样了,这至少可以令语境产生出一些陌生化,从而铺垫出一些高亢的、向上的、突然陡转的言路。会面的时间定在上午,因为下雨,地点改在非非诗人陈小蘩家。那里的屋顶花园已经成为我们回顾自身和谱写乌托邦的设计室,这要归于小蘩的宽容和好心肠,她一直是成都诗歌界高雅而严肃的“蓝袜子”。

我赶到时,周伦佑、陈亚平、陈小蘩、袁勇以及从绵阳和乐山赶来的雨田、龚盖雄,坐在藤编大沙发上。柯雷站起来,很用力地与我握手。他比我还要高一点,约有1.82米,精致的光头发着遥远的青光,厚实的胸腔仿佛经历过举重生涯,他笑,很善意。周续接着刚才被打断的非非史,滔滔的语流在空气中铺排开,他身后的光斜切过来,他像一个被分成两半的子爵,讲述早期非非和现在非非的起承转合。“对不起,我打断老周一下,”柯雷的汉语是一口典型的京片子,他从软面笔记本上直起身来,“我的意思是,非—非,啊,非非……”我注意到这个中国通的口语是一流的,不但是口音,包括他的表情与恭维都汉语市民话了。但周的发音我们更习惯,周说的是“飞飞”,听得出,这个上升的尾音包含了周的飞翔的欲望,好像在航天飞机上发射穿梭机。柯雷的尾音在放松的舌尖注入了一种下坠的力量,羽毛打湿了水,他断然收拢了翅膀。也就是说,惟有这个下坠的尾音,露出了他的身份,具有一种西语沉吟的意味。他说,“非—非”,“我的意思是,非—非现在怎么了?”是啊,我乃至在座各位都想知道,非非怎么成了非—非?

周没有时间去品味这个细微的差异,作为主讲人,他围绕一只看不见的麦克风而俯仰,他在往事与现实之间奋力奔波,以惊人的复述能力召唤着早年麾下那些写作者,他们的虔诚,分歧,狐步舞,以及异化,偶尔还要涉及到未来几年的憧憬。他脱了防寒服,一些手势把热空气挡开,这使得浓聚的沉沉烟雾迅速填补了他胸前的空缺。混合着雾气和卷烟烟雾的气团在他与柯雷之间跌宕,柯雷用手托住下颌,特别突出的额头刚好接触到这团气体。然后,他说,我知道,非非是“不是‘不是的”。这听起来颇像叨念着“非非非不非非”的《大涅磐经》,活在诚意和经验之外的人是很难明白的。周宽阔的语调开始变得一望无垠,有一种江河归入大海的卷舒,他淹没了一个又一个岛屿,他要把他的视野铺成一片平滑的水世界。柯雷在这种大洪水的语言浪涛中略有些不安。我估计不是适应与否的问题,他几乎与中国当代的所有先锋诗人见过面,那些咆哮

的抗议、急于出名的叫喊、准大师们深呼吸的深沉或低吟他都经历了,不会对周急促地展开大氅一般打开自己的做法有什么惊讶。我觉得,周这种冷静但尖锐的语调是他梦中的语感,他说出了一些沉痛的、关在骨头里的话,同样也是我正在思考的一些问题。就好像一个人敢于断了自己的退路,于是,他握着唯一的笔,行走在危机四伏的道路上,并逐渐充满信心。

柯雷在寻找词汇。我明白外国人在这种需要微妙汉语陈述己见的时候,有一种习惯,就是嘴唇蠕动,但发不出声音,他在寻找不挫伤周以及在座各位、但又要体现自己看法的词汇和短语,这不能是居高临下的,而是在稀薄的赞扬之后,迅速把听众的注意力诱导到一种新价值庙堂下的学院艺术。

他最后说:“非—诶,啊,非—非!”谢天谢地,他终于启动了纠错功能,“非非好像与所有的先锋诗歌阵营没有什么往来,坚持自己的价值立场和艺术观,这很对。但是,世界正在趋于一体化,口语写作,现在的下半身写作就很流行,你们怎么看?如果坚持成为了一种封闭,那是否意味着非非具有民族主义倾向?”

我说,非非就是一只在空中打开翅膀的大鸟,不往来不影响它的飞行。

白夜酒吧

我多次去白夜酒吧参加诗歌活动。无论是1998年出现在玉林小区的白夜酒吧,还是如今搬到了窄巷子的新白夜酒吧,“白夜”俨然是成都诗歌界、美术界的一大地标。

同辈的诗人、朋友往往称呼翟永明为“小翟”。这在钟鸣、柏桦、朱成、刘家琨等人的口语里成为常态;年龄小些的诗人朋友称之为“翟姐”,两种称谓透着亲切,上百诗人、艺术家是这里的常客,他们大多事业有成,温文尔雅,没有强烈的意识形态口语。我从来没有听到谁喊她为“翟老师”的。如果真有这样的称呼,那一定就是很遥远的人与事了,如同战靴与旗袍之隔。

2013年夏季一天,我在万里号对门的咖啡馆采访翟姐。她长发飘然,着深绿长裙,项链坠一块浅红宝石。采访不时被电话打断,听得出她正在搬家,杂事缠身,但翟姐显得较为从容而淡定。谈到自己的名字,她说,这是一个有点刚硬的名字,在写作初期就想改一个笔名,因为一直没有想好,就这样拖着,永来明去的,“一晃就二十多年了,还是没有想出来!那就只好不想了。”其实笔名就是一个偶然,如同你偶然经过一条小径,你记住了那天的爽人季候以及随小径曲线而舞的火焰凌霄。如果没有留下印象,你穿过窄门而去,其实也没有损失。人与名高度合一,外在与内心浑然一体,这未尝不是最好的结果。

记得2006年我在采访青峰书院主人何洁(流沙河前妻)时,谈到1980年代初期她在《星星》诗刊工作时刊发过翟永明的诗作,何洁说:“那是我看着长大的翟永明的名字头一次变成铅字!”翟姐回忆了一下,“一个人的名字第一次变成铅字本应该记得很清楚,但我确实有点模

糊了。准确点讲我第一次发表作品是在米思及主持云南的《滇池》月刊时期,大约是1981年,1982年才开始在《星星》上发表作品,是以《童年记事》为题,选发了几首,那时白航老师在主持杂志。”我相信,一个人在文字上的亮相仪态,几乎就决定了其后来的言说方式,就像你无法改造自己的声带。采用转喻和口语的融合语态,为情绪加入冰块,将不断敞开的日常经验进行寓言化处理,一次写作就是一次回忆,往事在一种克制陈述的语态里复苏曾有的花香和枝蔓,那既是写作者的自画像,也是为生存完成的一次照亮。

玩的朋友诗人吕历写过一首诗《白夜》,银钩铁画,把这里的氤氲和盘托出:

一个驻颜有术的奇女子,在词语的空白处

开了一家很物理的化学酒吧

至于酒吧的名字,可能源于某种暗示

也可能缘于陀思妥耶夫斯基式的精神分裂

一些身份暧昧的人,成天在白夜

物理运动,化学反应,宽进窄出

我,一个有胆无量的乡巴佬,偶尔也在那儿

月朦胧,鸟朦胧

云里雾里,我始终搞不清楚,要多少酒水

才可以将黑夜漂白

要什么功夫,才可以将白昼掏空。迷糊中

我看见巫师一样的店主

像颗黑色的星宿,独自穿过白夜,去会见

内心的光芒

据说,她是一个有魔力的老板娘,善于修辞

擅长在阴阳混沌中

提取东倒西歪的灵魂,擅长在白日梦中

提炼黑夜的浓缩铀

朗诵《招魂》的罗庆春

罗庆春,彝名阿库乌雾,西南民族大学彝学学院长。有一次我问他:你的名字“阿库乌雾”与“罗庆春”之间有关系吗?

罗庆春总是报以善意的微笑,就像他的写作一样,从不加入成都的具体诗歌圈子,但与诗人们保持友善关系。他说:“两者没有字义上的任何关系。在彝语里,‘阿库是姓,‘乌雾是绿色的意思。1964年秋,我出生在四川凉山冕宁县境内一个叫普龙拉达的彝家山寨。那里封闭而宁静,与世隔绝。普龙拉达的人都用彝语交流,这是日常生活中最普通、自然的事,也是我感悟生命存在的最直接、最准确的道路。刚进村小的第一天,我学会了人生中第一句汉语——‘毛主席万岁。那时想不通啊,我们神话传说中的长者优特斯日,也才活了360岁!小学一年级时,一批教授响应国家号召从北京协和医院来当地‘三下乡,我姐姐是本村唯一懂汉语的人,找到一位教授,请他为我取个汉名,对方命之为‘罗庆春。我至今不知道那位教授的姓名,但这个普通的汉语名字却启迪了我终生接受彝汉双语教育、踏上双语人生的生命旅程。”

阿库乌雾让文学界人士最熟悉的,是他朗诵那声震屋瓦的《招魂》。那不但是一扫沉闷会议氛围的高音部,也是一根熊熊燃烧的彝族诗歌的火把。我至少聆听过不下十次他用彝语朗诵《招魂》,印象里较为深刻的一次,是他在江阴市举办的“三月三刘半农诗会”上,在三位彝族美女伴舞下的朗诵。他披着白色的查尔瓦,闭眼,旁若无人地踱步,他的手在聚光灯下舞动,用超过一百分贝的铜质声音唤来一匹虬龙横空的大凉山,空降在绵软的江南烟雨中。我与数百名听众在他火焰跳荡的声音里,感受到了大凉山的巨风与冷气,他们坐不住了,一起站起来跟着他呐喊:哦哇——哦哇——哦哇……

江阴是音韵学家刘半农先生的故乡,这雄浑无俦的声音,怕是要把半农先生催醒,将这大地之子的心声,急急记录在案!罗庆春对我说,他的每一次朗诵因为气场、状态的不同,往往会造成一种陌生感;因而每一次朗诵,就是一次发表。这正如一位音乐家聆听了罗庆春的朗诵后的感叹:“这才是真正的音乐啊!”

《招魂》成为了罗庆春的强力符号,成为了他与世界对话的核心,成为了他久演不衰的诗歌。在他心目中,诗歌本来就是这样的,不仅仅站在纸上,而是活在声音中。

2006年,罗庆春在美国出版彝族文学史上第一部彝英对照版诗集《Tiger Traces》。2009年,在美国华盛顿州立大学音乐厅内,身着彝族传统服饰的阿库乌雾拿着话筒,双目微闭,用一腔深情朗诵着诗歌《招魂》。台下,是有着不同肤色、使用不同语言的师生。当他最后动情高呼“Ola!Ola!”(魂兮,归来!魂兮,归来!)时,全场掌声雷动,人人情绪高涨。每个人内心都有流泪的理由,罗庆春的招魂之音拨动了人们的心弦。正因为声音穿越了语言屏障,一位黑人姑娘拥抱罗庆春,放声痛哭:“我听不懂你的彝语,但你的声音,让我看到了父亲的墓碑!”罗庆春心头一惊。第二年,当罗庆春再次来到这里朗诵时,有人告诉他:去年与你拥抱的那位黑人姑娘,已经死了,留下了一双儿女……罗庆春心头沉重,他又一次流泪朗诵《招魂》,更含有对这位黑人姑娘的怀念……

一位美国大学教授跑上台去紧握诗人的手,激动地说:“阿库,你不仅是彝人之子,你更是世界之子!”罗庆春对我讲,听到这句话,这无疑是对自己以母语写作二十多年的最高评价:“这样的评价,与获得什么文学奖或官位,简直不可同日而语。”

何谓“母语,消逝中的坚守”?罗庆春对我说:“在全球化时代,多民族族群文化要想实现与世界文化平等的交流与对话,最重要的文化立场和精神抉择就是对本族群文化差异性的坚守,要创造性地恪守本族群文化独立的精神品质,不惜一切代价捍卫本族群母语文明和母语文化的尊严。”置身第一母语彝语与第二母语汉语之间,置身阿库乌雾与罗庆春之间,置身于大凉山与成都平原、置身于中国与世界之间,这个雅砻江之子,还要告诉世人的,是和而不同的个性与特质。

蒋蓝,诗人,散文家,思想随笔作家,田野考察者。人民文学奖、中国西部文学奖、中国新闻奖副刊金奖、布老虎散文奖得主,中国作家协会会员,四川省诗歌学会副会长。已出版《一个晚清提督的踪迹史》《极端植物笔记》、《倒读与反写》《爱与欲望》《寂寞中的自我指认》《复仇之书》《人迹霜语录》《香格里拉精神史》《拆骨为刀》《思想存档》《动物论语》(上下卷)《玄学兽》《哲学兽》等文学、文化专著。散文、随笔、诗歌、评论入选上百部当代选集。曾任《青年作家》月刊主编,现供职《成都日报》报业集团。