经济新常态下社会救助政策的改革思路*

2016-01-07江治强

江治强

(中华人民共和国民政部 政策研究中心,北京 100721)

经济新常态下社会救助政策的改革思路*

江治强

(中华人民共和国民政部 政策研究中心,北京 100721)

摘要:中国经济发展进入新常态,财政收入增速降低导致社会救助资金增量约束增大,经济下行和结构调整导致中低收入群体失业和陷入贫困的风险加大,转变经济发展方式对增加贫困人口人力资本投入、扩大中低收入群体的消费能力提出了更高要求。目前,我国绝对贫困减轻,但支出型贫困凸显,社会救助体系亟待转型升级;社会救助财政资金使用效益较高,但存在投入结构不平衡以及救助人口增长效应递减等问题;各项社会救助政策的执行与低保捆绑,造成救助项目叠加和福利依赖等问题。要坚持救助前移的政策取向,增强社会救助的风险预防功能;积极探索社会救助服务,健全社会救助制度体系;加快引入政府购买服务,推动社会救助管理服务方式创新;完善救助对象认定和需求评估体系,增强救助精准性;理顺社会救助事权与财政支出关系,调整资金使用结构,建立以救助需求为导向的财政投入增长机制。

关键词:经济新常态;社会救助;社会救助服务;支出型贫困;救助项目叠加;福利依赖;救助对象认定;救助需求评估;经济救助;服务救助

2014年以来,我国经济发展进入新常态,新常态必然伴随新矛盾、新问题。其中,经济下行压力对社会和谐稳定的影响不可忽视,也必然对社会政策带来新的挑战。本文主要探讨在经济新常态背景下,作为社会政策体系重要构成的社会救助政策面临的挑战、未来改革与调整的方向和重点,并对打造我国社会救助“升级版”提出若干建议。

一、经济新常态下社会救助政策面临的新挑战

2014年,习近平总书记根据中国经济发展阶段以及环境的变化,做出了经济进入“新常态”的重大战略判断。向新常态过渡,意味着中国经济发展将经历“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期‘三期’叠加”的时期(经济日报,2013),经济运行将出现有别于以往的深刻变化。由于经济与社会两大系统之间客观上存在着相互影响、互为依存的关系,经济系统的变化必然对社会系统带来深刻影响。经济增长率由过去的超高速变为中高速、经济结构优化升级、一些“三高”产能将加快淘汰、经济增长动力由要素和投资驱动转向创新驱动等,这一系列变化必然影响未来中国的社会结构,从而使社会发展中的矛盾和问题集中显露或释放的风险增大,不确定、不稳定因素较以往也会明显增加。在社会风险增大的背景下,社会救助政策转换了时空背景,面临着新的挑战。

1.财政收入增速降低导致社会救助资金增量约束增大

1994 —2012 年,我国财政收入多数年份以明显高于GDP 增速的两位数高速增长。在经济转向新常态后,财政收入也进入增长放缓阶段。2012年,财政收入增速为12.9%,2013年下降到10.2%,2014年进一步降至8.6%;2015年1月、2月国家财政收入同比增长5%、3.2%*国家统计局:http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgyd。,创下“十一五”以来最低水平;1—3月累计全国一般公共预算收入36 407亿元,比上年同期增长3.9%,较上年同期增长率下降了5.4个百分点。2015年中国经济增长率定下了比上年低0.5个百分点的7%的目标,加上税制改革和结构性减税推进力度的加大,预期财政收入两位数增长的时代已经过去,而且增速进一步降低的可能性很大。财政收入降低,必然会使社会救助面临的财政资金增量约束增大。在此预期之下,社会救助政策的实施需要更加注重资金的分配和使用的效果,不但要综合考量贫困家庭的需要,使有限资金用在紧要之处;而且还要积极开辟有利于提高救助效果的新的救助形式,并通过资金分配结构的优化整合,全面提升资金使用效益。

2.经济下行和结构调整导致中低收入群体失业和陷入贫困的风险加大

逆经济周期而行的社会救助政策在经济增长下滑的情况下,往往面临需要救助的人口和救助需求上升的压力。从经济发展态势看,今后一段时期我国即将面临这样的问题。数据显示,2015年2月,国内工业增加值累计增长6.8%,固定资产投资完成额累计增长13.9%,房地产投资累计增长10.4%,上述有利于劳动力就业的多项经济指标均为“十一五”以来的最低水平*国家统计局:http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgyd。。可以预期,未来中国经济下行压力增大、增长率下降,经济结构调整、落后产能淘汰、企业破产,等等,这些经济层面的变化,将对劳动密集行业产生巨大影响,进而给非技术、低学历、低技能的从业人员的就业和收入带来冲击,也会对低收入等社会脆弱群体的生活造成直接影响。当大量贫困和低收入人口因丧失就业机会或陷入支出困境时,会衍生出更为严重的社会问题。这时需要社会救助政策对贫困社会成员的多方面需求及时做出应对,才能筑牢社会安全网,守住社会成员基本生存安全的底线。

同时,新常态下“经济福祉由非均衡型向包容共享型转换”(张占斌,2015),这为社会救助政策的完善和调整提供了重要指引。2012年中央就提出了“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的工作思路,强调在复杂经济形势下同步抓好民生保障工作。经济福祉的包容共享包含着对低收入阶层福祉分配的倾斜。可以确定,适应经济新常态必然要以消除低收入阶层的相对贫困问题为基本前提,尤其要解决好中低收入水平家庭或社会成员在医疗、教育、住房或突发意外等方面的“支出型贫困”问题。社会救助政策要扩大救助范围、完善对象认定机制、增强救助回应性,才能更好地满足新常态下的新需求。

3.转变经济发展方式对增加贫困人口人力资本投入、扩大中低收入群体的消费能力提出了更高要求

经济发展转入新常态,意味着必然打破以物资要素和投资为支撑的经济增长机制,转而依靠人力资本的提升和扩大国内消费拉动经济增长。从劳动力角度看,中国是目前世界上公认的人口大国,却不是人力资本大国,除了中国总体国民人口素质有待提升之外,还有一个重要的原因,就是大量的贫困群体和中低收入群体的人力资本投入严重不足,导致了贫困的代际传递,进而不利于高素质劳动力的再生。从消费角度看,由于我国居民收入水平偏低,加上城乡和阶层之间的收入分配差距较大,导致贫困和中低收入群体的消费能力不足。进入经济新常态,中国的“人口红利”减弱、投资和对外出口拉动效应降低,在这一背景下,如果能够使贫困人口的人力资本有显著的提升,同时通过经济援助提高这部分人口的消费能力,无疑将对培育经济增长新动力和转变经济发展方式起到重要推动作用。

目前,我国农村贫困人口还有7 017万人*国家统计局:2014年中国农村贫困人口比上年减少1 232万人,新华网,2015年2月26日。,常年接受社会救助的人口接近8 000万人。近亿计的贫困人口平均消费水平非常低,城镇最低收入户全年总消费支出不及普通居民现金消费支出水平(占比为82.5%),农村低收入户消费支出占农村居民消费支出占比仅为30%*根据国家统计局2013年数据整理。。虽然贫困家庭的消费潜力不见得很大,但支出刚性强,增加其收入以及增强其对未来生活安全的预期,有助于使这部分社会成员的消费潜能得以释放,因而对于经济的拉动作用不可忽视。再者,从贫困对象的构成结构看,贫困家庭是值得政府进行人力资本投入的一类对象。城市低保对象中有劳动能力人口占比达41.3%,在校生占比为14.11%;农村低保对象中未成年人占比达11.1%*根据民政部2014年第四季度统计数据测算,其中“城市低保中有劳动能力人口”包括登记失业人口、灵活就业人口和在职人口。。针对这部分对象建立更加积极的社会救助体系,不仅可以解决其基本生存问题,更为重要的意义是有助于预防贫困风险,提高这部分社会成员的人力资本以及未来收入预期,切断贫困的传递。我国目前开展的社会救助在这方面还存在很大不足,适应新常态,需要在功能定位上以事后干预为基础,将救助的关口前移,建立更加积极的以预防为主的社会救助新机制。

二、当前我国社会救助政策运行的基本分析

我国社会救助体系的建设已经历二十多年时间,多数制度正在向规范和法制方向提升。从总体上看,各项社会救助政策的运行效益处在边际递增阶段,但是也存在结构性不均衡,主要表现在以下方面:

1.绝对贫困减轻,但支出型贫困凸显,社会救助体系亟待转型升级

随着城乡低保、特困人员供养、灾民生活救助等救助制度的建立,我国绝对贫困人口的基本生计问题已经得到了相当程度的改善。但是随着收入差距的不断拉大,因收入低于社会平均水平带来的相对贫困问题开始逐步凸显。相对贫困问题是一个国家的国民收入迈上更高水平从而告别绝对贫困后,因收入分配不公平导致一些阶层、群体或区域存在的一类贫困现象。在相对贫困阶段,处在中低收入水平上的家庭或社会成员往往会因为医疗、教育支出过大或意外事故导致收入不抵支出,引发“支出型贫困”。解决“支出型贫困”问题,关键是要从源头上预防贫困,并妥善解决中低收入家庭可能发生的灾难性支出。

表1 我国城市低保人口结构

数据来源:《中国民政统计年鉴》,其中2014年为第四季度数据。

目前,从我国救助对象的结构来看(见表1),城市低保对象中有劳动能力人口和老年人口合计占全部低保对象的比重达到36%,其中老年人口占比逐年增加,有劳动能力人口虽然有所减少,但比重仍高达20%。从城市低保人口结构的变化趋势看,未来城市低保对象的构成将呈现老年贫困人口和有劳动能力人口占大头的特点,且老年人口呈增长趋势。与此同时,近年来残疾人占比呈缓慢上升趋势,2013年已达到8.2%,考虑到残疾人的经济创造能力相对较低,未来残疾人在救助人口中的比重还将增长。对农村救济对象的考察亦可以发现,农村救助对象中的老年人和残疾人口占据了很大比例。

贫困形势和救助人口结构上的变化,意味着救助需求也将发生变化。我国目前社会救助偏重于货币和实物性救助,而这种救助方式在相对贫困凸显的背景下具有很大的局限性;同时,救助人口结构的变化也对服务形态的社会救助提出了新的需求。因此今后我国社会救助体系的建设,应当以预防为主,以增加服务为主要内容,推动社会救助体系的转型升级。

2.社会救助财政资金使用效益总体较高,但存在投入结构不平衡以及救助人口增长效应递减等问题

近年来我国社会救助财政投入持续增加,资金的规范化管理水平不断提高,保证了社会救助的总体效果,但资金的分配结构仍然存在不平衡,对救助人口和救助标准的边际贡献也有所下降。

第一,由于各项社会救助制度建立的时间不同,形成了目前不同救助项目之间的财政支出结构不够平衡的格局。比如:财政社会救助支出中超过七成资金投向了城乡低保,而财政支出占比不到10%的医疗救助资金却覆盖了90%的救助人口*即使考虑到医疗救助有重复救助的情况,医疗救助资金所占的比重也严重偏低。;农村低保资金占比为40%,而覆盖救助人口超过65%;城市低保占用资金达到34%,而救助人口却只占23%。覆盖人口多、救助资金占比低的救助项目存在救助力度不足的可能,事实上,农村与城市低保补差的差距,远远超出了城乡基本生活水平的差距。

表2 财政社会救助投入与救助人口结构

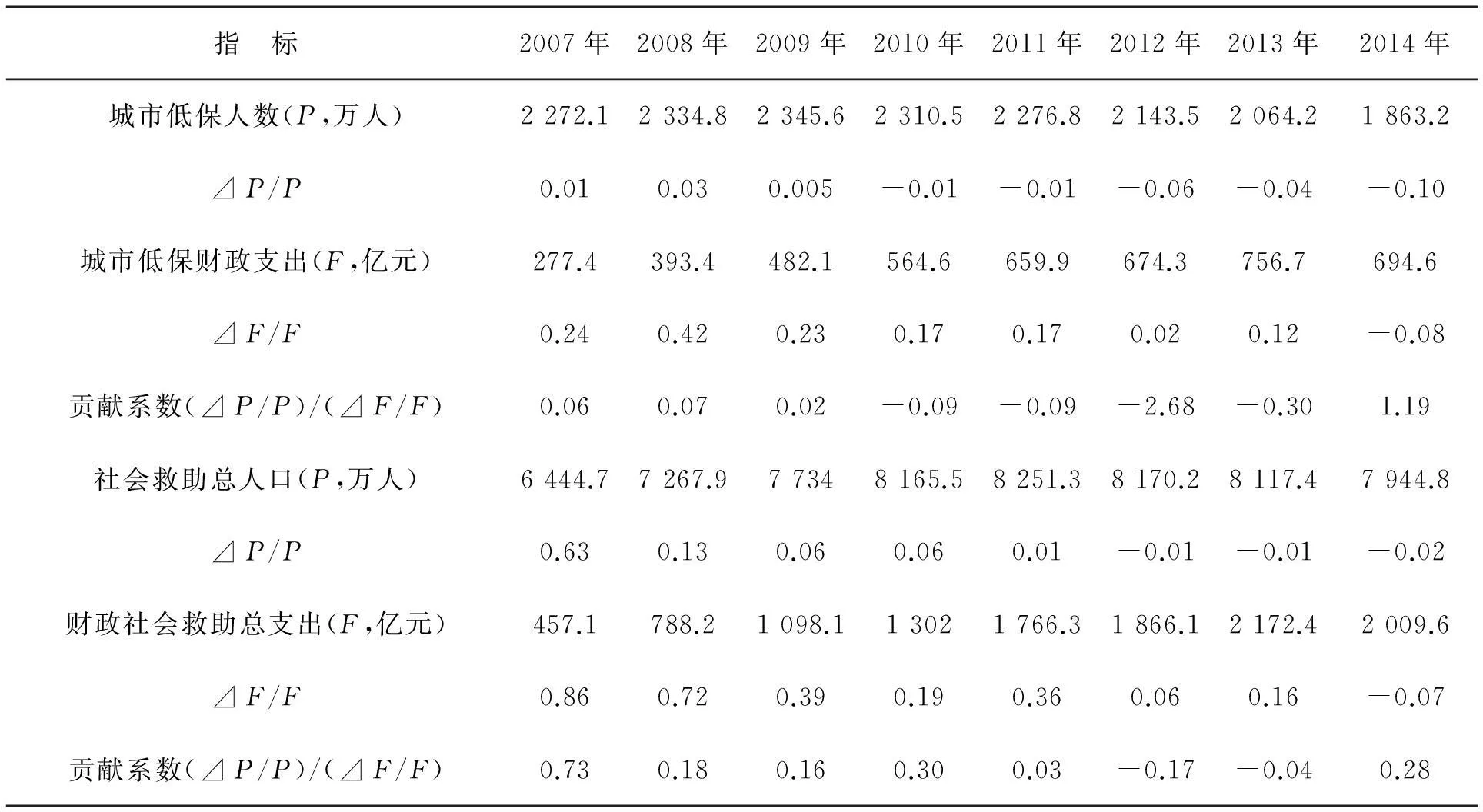

第二,低保财政支出所产生的救助人口增长效应开始出现递减。表3显示,“十一五”时期,财政投入对城市低保规模贡献系数为正,从2010年开始变为负值,而这一时期年均财政社会救助投入增长率为8%,表明财政投入的增长并没有带来城市低保人口规模的扩大,反而年均减少4.6%。从总救助人口的变化看,2007—2014年,社会救助财政支出对救助人口增长的贡献系数多数年份为正值,从2012年开始财政投入年均增长率显著大于年均救助人口增长率,财政投入的贡献系数已开始呈下降趋势,个别年份(2012年、2013年)甚至出现负值。这种变化表明:在进入“十二五”以来的多数年份,尽管财政投入增量不断增加,但救助人口不增反降,表明财政投入对救助人口的扩大效应有所减弱。

表3 财政支出对城市低保人口和社会救助总人口增长的贡献系数

注:2006年财政支出为城市低保+医疗救助,2007年财政支出为城市低保+农村低保+医疗救助,社会救助总人口包括城乡低保、农村五保、孤儿、流浪乞讨人员救助及其他临时救助人口。

数据来源:《中国民政统计年鉴2013/2014》

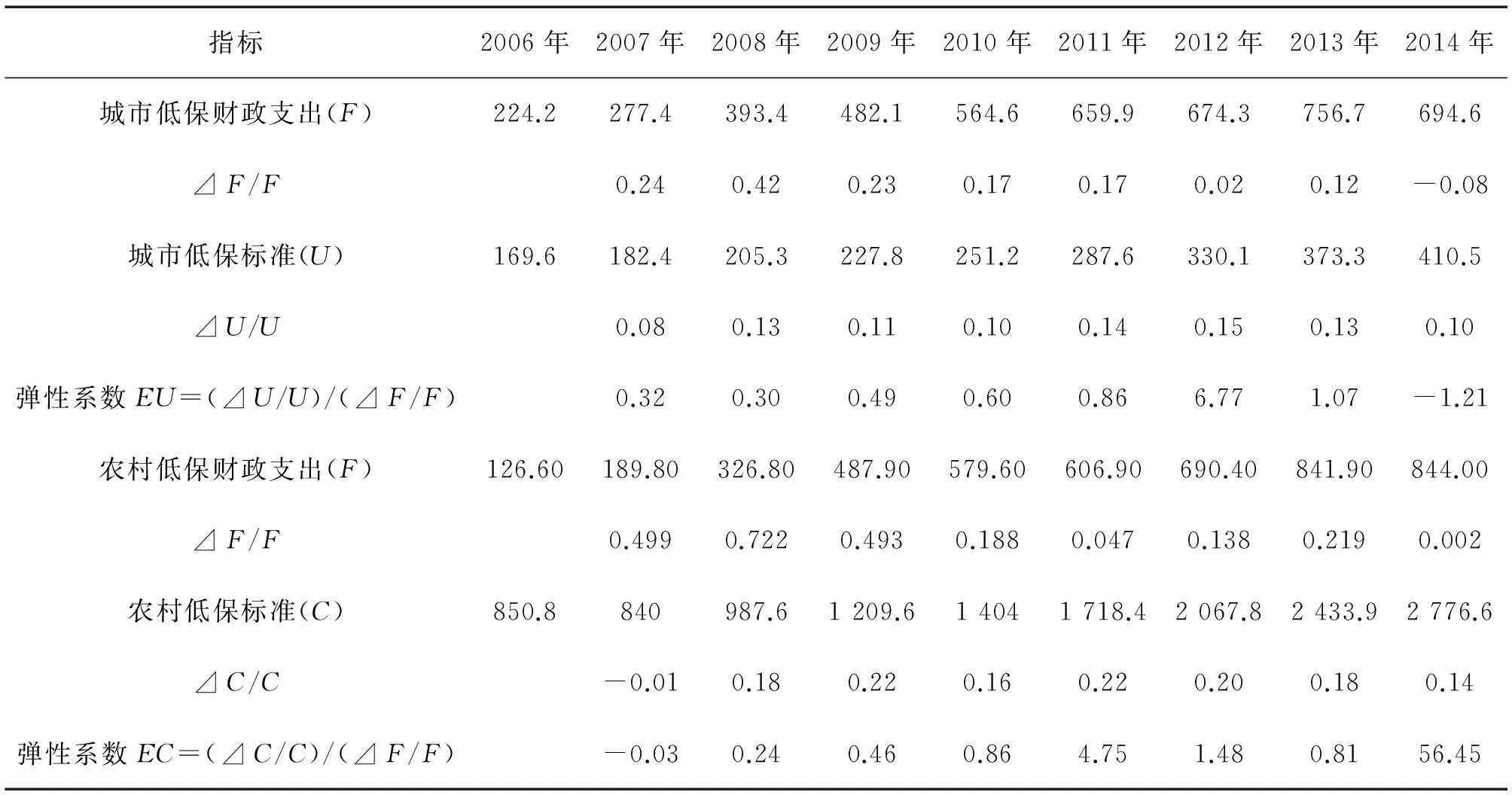

第三,低保标准对财政投入的敏感度不断提高。进入“十二五”后,多数年份保障标准增长率高于财政投入增长率。尽管救助标准的制定和调整取决于多种因素,但就一般而言,财政投入的增加会为提高救助标准提供财力保证,因此财政投入每增加一个单位会对救助标准产生一定程度的影响,这一影响可用低保标准财政投入弹性系数表示。表4显示,2007—2011年,城市低保标准财政投入弹性系数EU<1;2010年以前,农村低保标准财政投入弹性系数EC<1。表明低保标准增长率与财政投入增长率不同步,且前者落后于后者。进入“十二五”时期,EU(EC)在多数年份大于1,表明低保标准财政投入弹性系数有了明显提高。可见,“十一五”时期社会救助保障标准增长率落后于财政投入的增长率,进入“十二五”后此种状况有所好转。

根据上述分析,一方面,低保标准对财政投入敏感度不断提高,表明财政投入能够显著带来救助水平的提高;另一方面,财政投入对救助人口规模扩大的贡献出现下降。这似乎形成了悖论:政府花的钱越多,期望同步实现救助人数增加与救助力度增强两个效果,但却只达成了一个目标,即“十二五”以来财政投入的增加带来了保障标准的提高,而对于保障面的扩大则不够理想。这一现象背后的原因需要今后在完善相关管理政策时给予高度关注。

表4 城乡低保标准财政投入弹性系数

3.各项社会救助政策的执行与低保捆绑,制约了救助制度的弹性,造成救助项目叠加和福利依赖等问题

社会救助暂行办法明确规定了八项救助制度,除低保制度,其他救助政策的执行往往以是否享受低保作为认定的资格。这样,一定程度上导致低保对象可以享受到相关救助项目,而其他贫困家庭或个人无法获得应有救助,从而产生救助叠加和福利依赖问题。低保福利依赖问题的产生,不在于低保标准水平过高,而是各项社会救助制度缺乏相对独立的对象认定标准。由于各项救助制度指向各不相同,既有针对某一特定贫困群体的制度,又有针对解决不同基本需求的制度,因而同一救助对象完全可能同时获得多项救助福利,若缺少相应的家计和需求评估机制,很难避免出现救助叠加和福利依赖问题。从更深层次上看,福利依赖问题,与货币性救助这一方式本身的不足也不无关系。货币性救助投入的公共资源越多,社会公众对公平性的关注度越高,对申请对象经济状况的审查就会越严格,从而使那些有就业能力的救助对象不愿意承担因就业带来的失去救助福利的风险,进而进一步强化了福利依赖。

三、经济新常态下社会救助政策改革的方向与重点

经济发展进入新常态和当前社会救助运行中出现的趋势性问题,迫使我们重新思考如何对社会救助政策加以改革和完善,打造社会救助升级版。

1.坚持救助前移政策取向,增强社会救助的风险预防功能

从20世纪90年代建立低保制度开始,我国社会救助的建立和实施为社会主义市场经济体制改革的顺利进行提供了有力的“托底”作用。但是,社会救助侧重“雪中送炭”,着眼于解决公民当下的生存危机(窦玉沛,2014),因而属于事后干预型的社会保护制度,而在预防和化解风险向危机转化方面的功能相对较弱。在经济新常态下,一方面,要进一步巩固社会救助在保障绝对贫困人口基本生存方面的功能;另一方面,在此基础上应将制度建设的重点转向如何应对社会成员生存危机上来,构建更加积极的社会救助体系(关信平,2014)。

具体而言,应当明确两个方向:一是事后救助“托底”功能还须进一步增强。由事后的危机干预转向危机发生前的风险预防,是社会救助制度发展的必经阶段。目前我国“事后”救助的功能还不尽完善,仍然需要通过全面建立临时救助制度、发展救助服务等路径,逐步建立“支出”和“收入”相结合的救助对象认定标准,补足救助制度体系中的“短板”,扫除救助人口和需求上的“盲区”,提高全体社会成员生计有保障的稳定预期。二是拓展救助对象的范围,优先将救助边缘家庭以及单亲家庭、“工作贫困”家庭、脆弱家庭等群体纳入救助范围;建立救助对象分级、分类管理制度,尤其应将未成年人、有劳动能力人员、在职(或灵活就业)人员单独建档,加强动态化管理;同时,还应当与就业市场、扶贫及其他社会保障工作建立信息共享机制,加强对重点群体生活风险或危机事项的监测预警和瞄准,提高救助需求的前瞻性预判能力。

2.积极探索社会救助服务,健全社会救助制度体系

社会救助服务是从服务方面解决贫困家庭面临的基本生存问题。国际劳工组织将针对大多数脆弱群体的需求和问题所进行的干预定义为社会服务,实际上所指的主要是社会救助服务。全面开展贫困家庭的救助服务,一方面可以满足贫困家庭的差异化需求,另一方面可以通过救助服务与现金支持的结合提高对贫困家庭救助的效果(林闽钢,2013)。目前中国的社会救助政策重经济救助,而服务救助和机会救助还比较薄弱,还有较大的发展空间,应该加快发展(彭华民,2015)。

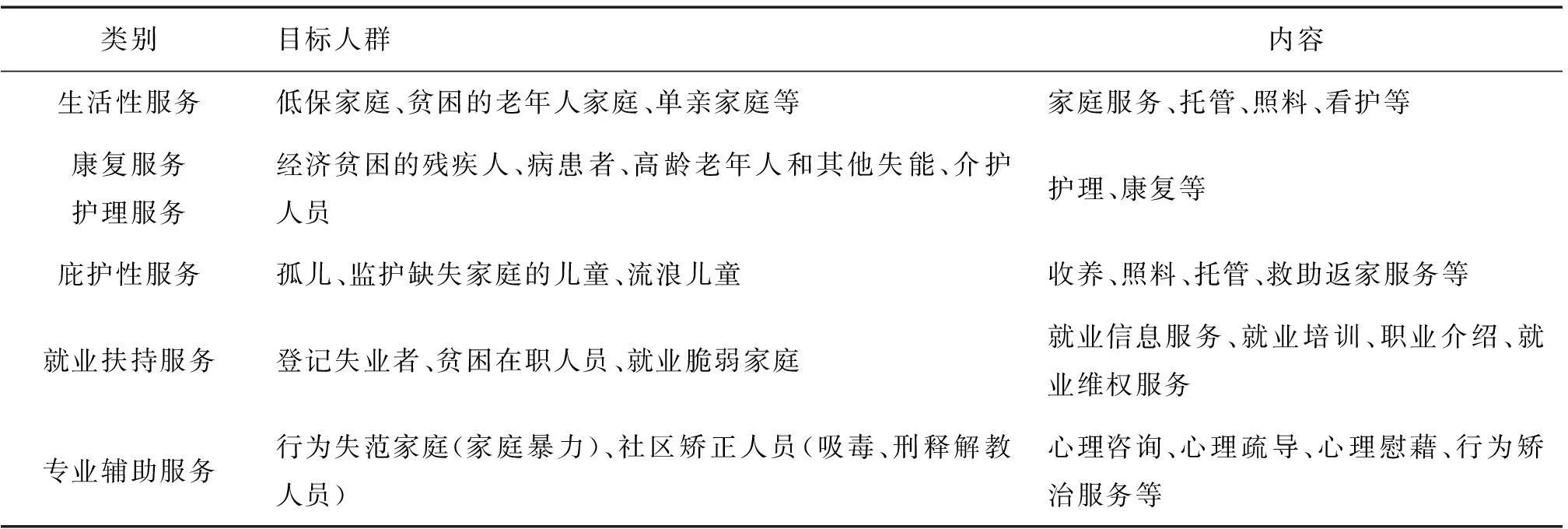

从当前贫困群体的实际需求看,我国社会救助服务应当优先发展以下项目(如表5):生活性救助服务、庇护性服务、就业扶持服务以及专业辅助服务等。考虑到贫困家庭需求的层次性,在社会救助服务发展目标的设定上应当本着“先生活性救助,后发展性救助”的原则,先解决“急需”和“刚需”,按照近期目标、中期目标和长远目标的思路分阶段加以推进。近期的目标是选择需求群体大且需求刚性较强并易于评估的生活性救助服务和旨在提供康复、护理服务的社会救助服务项目,通过局部试点的方式,探索路子、积累经验。中期目标是通过设定量化考核目标,实施更多的救助项目,并根据贫困家庭的多层次、多样化的需求,制定贫困家庭救助服务需求目录;规定政府对社会组织资助的标准或购买服务的标准,以此引导相关社会组织营办或向政府申请承办某项救助服务项目;同时建立相对稳定的供给流程,使更多的救助服务项目向贫困群体覆盖。长远发展目标是将那些需求面广、易于评估、质量可控的救助服务项目写入相关社会救助单项法规或政策,明确社会救助服务的受益群体、对象认定和审核的程序、服务供给的方式等要素,推动建立多主体参与、机制完善、水平适度、形式多样的社会救助服务体系。

表5 社会救助服务项目

3.加快引入政府购买服务,推动社会救助管理服务方式创新

政府购买公共服务,是将公共财政支出范围内的公共服务“外包”给适当的社会主体,以契约形式来完成服务的提供。目前,虽然部分地区出台的政府集中采购目录中含有购买社会救助服务的内容,但主要是购买行政管理性服务,而不是服务形态的社会救助项目;与此同时,近年来也出现了资助公益类社会组织向贫困群体提供帮扶救助性质服务的做法*民政部2014年发布中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案,支持社会组织参与为低收入家庭、重特大疾病患者、五保户和失去劳动能力者以及贫困人群、灾区群众提供生活救助、照料、物质和技术支持等服务。,但是其出发点主要还是出于扶持社会组织发展的目的。现阶段,可以探索两大类社会救助服务的购买:其一是购买管理服务,即在社会救助基层部门通过设置岗位、招聘社会工作者或购买社会工作机构服务等方式,充实基层社会救助管理工作人员;其二是探索建立政府“购买项目”机制,即政府允许社会组织提出针对一定区域或某些贫困群体的救助服务项目,并向政府提出经费资助申请,经政府的可行性论证和评估后予以立项实施,满足贫困家庭的多样性个性化需求。这一机制的建立,关键是政府要做出支持性承诺,并建立科学的需求评估、监管和绩效评估体系,保证公共资源的有效使用;尤其需要政府把好入口关,既要选择确是贫困家庭急需的救助服务,又要建立需求评估机制,防止服务配送出现不公平问题。

4.完善救助对象认定和需求评估体系,增强救助精准性

作为一项选择性社会保障制度,准确瞄准救助对象并确保“应救尽救”是社会救助保证公平公正的必然要求。救助人口下降和福利叠加问题与对象认定不够科学存在很大关系,要实现救助公平、增强救助准确性,必须从救助对象的认定和救助需求评估体系建设入手。一是建立与各项救助制度相对应的救助对象认定标准,解决以低保资格为依据认定对象的问题。对于解决医疗、住房、教育等基本生存条件的救助制度,不仅要看家庭的经济状况,更要考虑建立以刚性支出为权重的救助对象认定标准。二是在收入核查与需求评估互有侧重、优势互补的同时,总体上需更多考虑强化“救助对象需求评估”。经济状况调查可以反映贫困家庭应对风险的能力,但不一定体现贫困家庭需求满足的缺口,精准瞄准救助对象理应兼顾收支两端,而在收入和财产的核查已相对成熟和完善的条件下,应将对救助需求的评估作为重点。三是完善跨部门的救助对象家庭经济状况信息核对机制,使分散在政府职能部门、金融机构等有关低收入家庭的信息实现实时联网,打破信息孤岛,提高认定工作效率和信息化水平。

5.理顺社会救助事权与财政支出关系,调整资金使用结构,建立以需求为导向的财政投入增长机制

当前新一轮财政体制改革已经启动,其中明确提出要“合理划分各级政府间事权与支出责任”*新华社:一场关系国家治理现代化的深刻变革——财政部部长楼继伟详解深化财税体制改革总体方案,中央政府门户网站,2014年7月3日。,应当抓住财政体制改革的契机,把社会救助财政体制上的一些重要议题摆上改革议程。首先要明确界定中央与地方的社会救助事权与支出责任。2014年颁布的《社会救助暂行办法》,主要就社会救助的管理体制做出了相关规定,但对不同层级的事责规定不详,更缺少对财政支出责任的明确划分。应当进一步明确社会救助事务属于地方事责、属地管理、多层级财政负担的体制,使承担的事责与支出的责任相统一。在明确基本的管理体制基础上,全面提高救助标准的制定层级,突出省级政府的财政支出主体责任;整合中央财政对低保、医疗救助的转移支付资金,建立统一的中央财政社会救助支出专项转移支付项目,在整体救助制度体系内允许资金调配使用。优化财政支出结构,重点增大对医疗救助、教育救助、住房救助以及临时性救助的投入,使财政资金优先用于解决影响面大、需求紧迫的重点民生问题。要适应贫困家庭对改善生活的期待,进一步完善与最低工资、物价、居民生活消费支出等指标相挂钩的社会救助财政投入增长机制,增强财政社会救助投入的稳定性和合理性。

参考文献:

窦玉沛.2014.健全中国特色社会救助制度的实践与思考[J].行政管理改革(10):9-14.

关信平.2014.朝向更加积极的社会救助制度——论新形势下我国社会救助制度的改革方向[J].中国行政管理(7):16-20.

经济日报.2013.中国经济面临“三期”叠加阶段性特征[N/OL]. 新华网,(2013-08-08)[2015-05-02]. http//news.xinhuanet.com/ fortune/2013-08/08/c_116858168.htm.

林闽钢.2013.底层公众现实利益的制度化保障——新型社会救助体系的目标和发展路径[J].学术前沿(21):88-94.

彭华民.2015.中国社会救助政策创新的制度分析:范式嵌入、理念转型与福利提供[J].学术月刊(1):93-100.

张占斌.2015.中国经济新常态的趋势性特征及政策取向[J].国家行政学院学报(1):15-20.

CLC number:C913.7;F126Document code:AArticle ID:1674-8131(2015)04-0031-09

(编辑:夏冬;段文娟)

*收稿日期:2015-05-04;

作者简介:修回日期:2015-06-06江治强(1976—),男,山东安丘人;副研究员,现任民政部政策研究中心研究二室主任,主要从事社会救助、社会福利研究;E-mail:mca3793@126.com。

中图分类号:C913.7;F126

文献标志码:A

文章编号:1674-8131(2015)04-0031-09

DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2015.04.005

China’s Social Assistance Policy Adjustment in the New Normal of Economy

JIANG Zhi-qiang

(Policy Research Center, Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China, Beijing 100721, China)

Abstract:As China’s economy enters the new normal, fiscal income decrease leads to the increase of social assistance fund, and down turn of economy and structural adjustment result in high risk of unemployment and poverty for low and middle income group. Changing economic growth model sets higher requirements in the respective of increasing human capital input to impoverished population and enhancing consumption capability for low and middle income group. At present, absolute poverty is alleviated but expenditure-based poverty grows and social assistance system is urgent to transform and upgrade. There is high profit of fiscal capital for social assistance, but the input structure is imbalanced and effect is diminishing for the growth of population in aid. Each social assistance policy is bound with subsistence allowances in practice, which cause problems such as assistance projects superposition and welfare dependence. The policy should go in the direction of making assistance forward to strengthen risk prevent capability of social assistance; social assistance service should be explored positively to improve social assistance system; government purchase service should be accelerated to advance the innovation of social assistance management service; target people affirmation and demand evaluation system should be improved to promote the accuracy of assistance; the relationship of social assistance authority and fiscal expenditure should be clarified to adjust capital expenditure structure and to establish growth mechanism of fiscal input based on demand-oriented assistance.

Key words:economic new normal; social assistance; social assistance service; expenditure-based poverty; assistance projects superposition; welfare dependence; target people affirmation; demand evaluation; economic assistance; service assistance