蓝色无碳复写字迹与印文朱墨时序判别的实验研究

2015-12-30

蓝色无碳复写字迹与印文朱墨时序判别的实验研究

李江春

(湖北警官学院,湖北武汉430035)

【摘要】目的探讨“朱”与“墨”之间形成的结构层次关系,是否能够运用于容易产生互溶现象的无碳复写字迹与印迹之间的朱墨时序判别。方法运用实验分析法,在不同纸张条件下,以印泥和印油盖印形成的印迹与无碳复写字迹交叉处为研究对象,分别观察、记录、分析实验样本中所产生的朱墨时序特征。结果在印迹中看到先朱后墨的“拖带”状特征和先墨后朱的“湖泊”状特征;印泥印迹比印油印迹朱墨时序判别的特征要明显。结论在一定条件下,可运用朱与墨的结构和层次关系,判别无碳复写字迹与印迹之间的朱墨时序。

【关键词】无碳复写字迹;印迹;互溶现象;朱墨时序

一、引言

朱墨时序判别,一直是文件检验的难点与重点,其最主要的检验机理是“朱”与“墨”之间形成的层次性关系。以往的研究,主要集中在对各种墨水、打印墨迹、普通复写纸等色料与印油或印泥之间,存在不同的物理或化学特性而展开的各种检验方法、技术。主要有:荧光法、显微法、光谱成像法、粘取法、吸附法、三维成像法等。[1-12][16-22]一定的技术方法,总是根据检验的原理或机理而展开,以判别出朱与墨之间的层次关系和结构关系。但是,在上述朱墨时序判别中,因圆珠笔油墨与印文的互溶,普通复写纸与印文的互溶,导致朱墨时序判别的准确性上存在诸多不确定因素。而无碳复写纸的出现又加剧了这种现象产生,因无碳复写字迹的形成机理与普通复写字迹形成机理完全不同,它与印文之间层次关系的判别受到互溶现象的影响,故各种色料与印油或印泥发生互溶反应,导致检验难度增大,使对朱墨时序判别进展甚缓。基于此状,特制作相关的蓝色无碳复写字迹与印迹朱墨时序材料进行实验,为解决无碳复写字迹与印文朱墨时序提出新思路。

二、提出问题

在收集和制作大量朱墨时序检验材料作预实验中,发现交叉处随时间不断延长逐渐发生变化:盖印时间间隔1天后,可清晰地辨别红色印文与蓝色无碳复写字迹;7天后,发现蓝色无碳复写字迹逐渐被印文扩散的“油渍”溶解;90天后,蓝色无碳复写字迹与印迹呈现出快速互溶,并逐渐消褪导致无法辨别(图1-3)。

图1 1天后印文字迹未变

图2 7天后印文字迹发生溶解

图3 90天后印文字迹消褪

那么,有两个问题需要解决:一是无碳复写字迹与印泥或印油的朱墨时序能否检验;二是先前在对各种色料(如墨水、油墨、粉末等)与印泥或印油之间所依赖的层次和结构关系的判别方法,能否适用于蓝色无碳复写字迹与印泥或印油的朱墨时序判别。

三、实验制备

(一)实验材料

在市场收集2种常用蓝色无碳复写纸:金诚牌高级无碳复写纸(纸张表面光滑,以下简称金诚纸)和莱特牌高级无碳复写纸(纸张表面粗糙,以下简称莱特纸)。3种印泥或印油:亚信牌印泥和未知品牌印油(1)、(2)。2种书写工具:圆珠笔和中性笔。

(二)实验设备

VSC5000文件检验仪,奥博层晰显微镜。

(三)方法与步骤

利用2种书写工具,在2种不同品牌无碳复写纸上书写字迹,分别与2种不同品牌的印泥或印油制作先朱后墨和先墨后朱的实验材料384份,见下表。按照制作时间间隔为1天、1年、3年的顺序,完成对朱墨时序的判别实验。

实验材料表

(四)实验判别机理

1.朱墨时序判别的基本原理

目前,大部分书写色料与印章印文之间朱墨时序的判别,是基于“朱”与“墨”之间呈现出具有规律性的层次结构。当印章印文与各种色料在纸张上形成之后,在印文与字迹相交重叠处存在3层结构:下层是纸张纤维载体,中间层是先形成的色层(书写色料或印迹),上层是后形成的色层(印迹或书写色料)。因此,正确运用各种方法鉴别印章印文与色料之间的上下层次关系,成为判断朱墨时序的关键。

2.无碳复写字迹形成过程

无碳复写纸,又名压敏记录纸,一般采用40g/m2的原纸。无碳复写纸的显色机理是,当配联好的无碳复写纸受到外力作用时,微胶囊中的力敏色素和油溶液溢出,与显色剂接触后发生染色反应而显色,从而起到复写作用。[13][14]

无碳复写字迹的形成方式与其纸张形成类型有关,分为自载型和偶合型两种。

自载型无碳复写纸,又可分为涂布复合无碳复写纸和非涂布复合无碳复写纸。涂布复合无碳复写纸是在同一纸面上,涂上1层显色剂层后再涂1层发色的微胶囊层,当其受压时,即在涂层上显色。非涂布的无碳复写纸,是把发色的微胶囊和显色剂在纸机抄造时混入纸浆中而成为纸中的成份,纸页一旦受压即能显色,但有时在纸张背面也会有色迹。[15]

偶合型的无碳复写纸,是化学反应型的涂布加工纸,一般由上纸(CB)、中纸(CFB)、下纸(CF)3种纸页组成配合使用。上纸是在纸的背面涂以微囊涂料而成,下纸是在纸的正面涂上显色层涂料而成,中纸是正面涂显色涂料,背面涂微囊涂料而制成的。目前,国内外生产的无碳复写纸以偶合型的居多,下列实验均以偶合型无碳复写纸为实验用纸。

四、结果与讨论

(一)先朱后墨

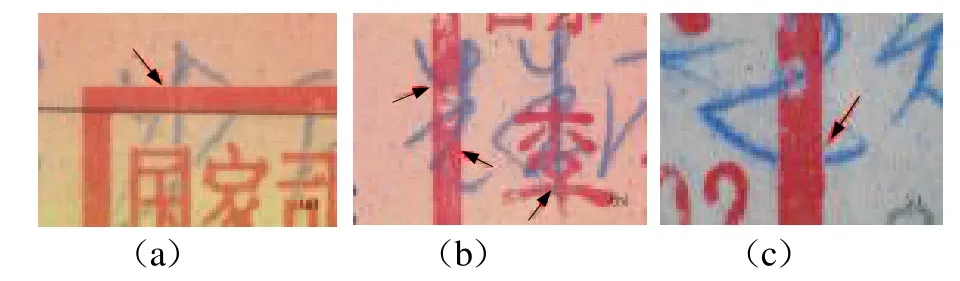

1.使用印泥盖印

用印泥先盖印在莱特纸上,再在其上写字形成实验材料,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,可看到蓝色无碳复写字迹,笔画完整,但无法辨别它们的层次关系;为1年和3年的材料上,已基本辨别不清交叉处字迹笔画,因蓝色无碳复写字迹与印泥已产生严重的互溶,失去辨别条件(图4)。

(a)制作时间间隔为1天的材料上,红色印迹中可见蓝色无碳复写笔画;(b)制作时间间隔为1年的材料上,红色印泥与蓝色笔画已产生互溶,无法辨别;(c)制作时间间隔为3年的材料上,红色印泥与蓝色笔画也已产生互溶,无法辨别。图4 在莱特纸上用亚信印泥盖印形成的材料

当用印泥在金诚纸上盖印并在其上写字形成实验材料,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,可看到蓝色无碳复写字迹,笔画完整,无法辨别它们的层次关系。但是,当盖印的印泥层较厚时,可看到笔画书写过程中经过红色印迹的轨迹,即印泥层被笔画沿着运行方向截断;时间间隔1年和3年的材料上,蓝色无碳复写字迹与印泥均已产生严重的互溶,失去辨别条件(图5)。

用侧光检验制作时间间隔为1天的材料,可看到两大特征:一是交叉处笔画沟痕底部均为红色印泥;二是在盖印印泥较厚层处,因书写工具的运动形成白色或淡蓝色的笔画运行轨迹,且有时能看到印泥在笔画运行时形成的边缘“拖带”状。这种白色或淡蓝色的笔画,是因印泥覆盖在无碳复印纸表面,当上下两联无碳复写纸表面小胶囊接触时,被“油性”印泥阻挡,故基本无法看到蓝色复写笔迹(图6)。

(d)制作时间间隔为1天的材料上,红色印迹中可见蓝色无碳复写笔画;(e)和(f)制作时间间隔为1天之后的材料上,可看到在印迹上的笔画书写运行轨迹(运行轨迹为单箭头表示),(g)为(f)放大100倍的效果图;(h)与(I)制作时间间隔为1年和3年的材料,红色印泥与蓝色笔画已产生互溶,无法辨别。图5 在金诚纸上用亚信印泥盖印形成的材料

(J)为金诚纸上,在交叉处红色印迹可观察到白色的笔画运行轨迹及边缘“拖带”状;(k)为莱特纸上,交叉处笔画沟痕底部几乎全部是红色印迹。图6 侧光检验用亚信印泥盖印的材料

2.使用印油盖印

用印油先盖印在莱特纸上,再在其上写字形成实验材料,不同品牌印油与蓝色无碳复写字迹互溶现象也不同。在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,蓝色无碳复写字迹被中断,交叉处笔画难以辨别(使用未知品牌印油(1)),无法判别它们的层次关系;间隔历时1年和3年的材料(使用未知品牌印油(2)),交叉处蓝色无碳复写字迹笔画与印油未见明显互溶现象,但从交叉处印迹上基本未见蓝色书写字迹,无法辨其先后顺序(图7)。

(a)盖印为未知品牌印油(1),其中制作时间间隔为1天的材料,红色印迹中未观察到蓝色无碳复写笔画;(b)(c)盖印为未知品牌印油(2),(b)制作时间间隔为1年的材料,红色印泥与蓝色笔画未产生互溶;(c)制作时间间隔为3年的材料,与蓝色笔画也未产生互溶,(b)(c)均无法辨别朱墨时序关系。图7 用未知品牌印油(1)和(2)在莱特纸上盖印形成的材料

当用未知品牌印油(1)盖印在金诚纸上并在其上写字,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,未看到蓝色无碳复写字迹,无法辨别它们的层次关系,可见,时间间隔无论为1天,还是1年和3年的蓝色无碳复写字迹与印油均会产生严重互溶,均未看到书写过程中笔画经过红色印迹的轨迹,都会失去辨别条件(图8)。

(d)制作时间间隔为1天的材料,红色印迹中未见蓝色无碳复写笔画,已开始产生互溶;(e)和(f)制作时间间隔为1年和3年的材料上,红色印迹与蓝色笔画已产生较为明显互溶,无法辨别。图8 在金诚纸上用未知品牌印油(1)盖印形成的材料

用侧光检验制作时间间隔为1天的材料上,可看到交叉处笔画沟痕底部均为红色印油(未知品牌印油(1)、(2));在笔画运行轨迹上,未看到印油边缘“拖带”状。如果印油印迹完整充实,则只见笔画运行轨迹,未见蓝色笔画(图9);如果印油印迹盖印出现空白,则上下两联无碳复写纸表面小胶囊接触,会在空白处发生化学反应而形成蓝色无碳复印笔画,同图7中的(b)(c)反映情况。

(g)为金诚纸上,在交叉处红色印迹完整充实,可见笔画运行轨迹,但未看到印迹边缘有“拖带”状;(h)为莱特纸上,交叉处笔画沟痕底部几乎全部是红色印迹。图9 侧光检验用未知品牌印油(1)盖印的材料

(二)先墨后朱

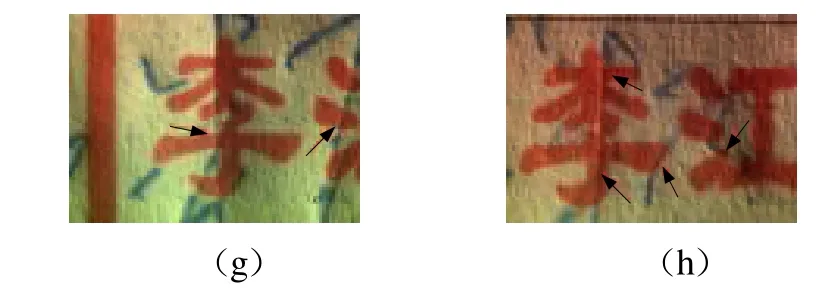

1.使用印泥盖印

用印泥盖印在莱特纸上并在其上写字,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,可看到蓝色无碳复写字迹,蓝色笔画完整,印迹被中断,同时,可在印迹上看到明显的、未被印泥覆盖的、类似于“湖泊”状的蓝色笔画,是因书写笔压重导致书写压痕深而印泥无法覆盖形成的;时间间隔1年以上的材料上,已基本辨别不清交叉处字迹笔画,蓝色无碳复写字迹与印泥已产生严重互溶,但先前未被覆盖的“湖泊”状笔画由蓝色逐渐变淡(图10)。

(a)(b)(c)制作时间间隔均为1天的材料,红色印迹中可见蓝色无碳复写笔画,同时可看到未被印泥覆盖的类似“湖泊”状的蓝色笔画;(d)(e)制作时间间隔为1年以上的材料上,红色印泥与蓝色笔画已产生互溶,笔画已无法辨别,"湖泊"状的笔画由蓝色逐渐变淡;(f)制作时间间隔为3年,印泥与字迹产生的互溶现象导致无法辨别朱墨时序。图10 在莱特纸上用亚信印泥盖印形成的材料

当用印泥盖印在金诚纸上并在其上写字形成材料,在直射光照射下看,制作为1天的材料上,可看到蓝色无碳复写字迹,笔画完整,红色印迹覆盖在蓝色笔画沟痕处;时间间隔1年和3年的材料上,蓝色无碳复写字迹与印泥均已产生严重的互溶,失去辨别条件(图11)。

(d)制作时间间隔为1天,红色印迹中可见蓝色无碳复写笔画;(e)和(f)制作时间间隔为1年和3年的材料上,未看到在印迹上的笔画书写运行轨迹,且红色印泥与蓝色笔画已产生互溶,无法辨别。图11 在金诚纸上用亚信印泥盖印形成的材料

用侧光检验制作时间间隔为1天的材料上,可看到交叉处蓝色笔画完整,沟痕底部交叉处部分被红色印泥覆盖(图12)。

(h)为莱特纸上,(J)为金诚纸上,交叉处笔画完整,部分交叉笔画沟痕底部没有红色印迹覆盖。图12 侧光检验用亚信印泥盖印形成的材料

2.使用印油盖印

用印油在莱特纸上盖印,并在其上写字形成材料,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,蓝色无碳复写字迹笔画中断,红色印迹完整,难以辨别它们的层次关系;间隔时间历时1年的材料上,交叉处蓝色无碳复写字迹笔画与印油可见明显互溶现象,无法辨其先后顺序。但使用另一种未知品牌印油(2)时,它们未发生互溶现象,在印迹中可看到完整蓝色笔画(图13)。

(a)(b)盖印均为未知品牌印油(1),(c)盖印为未知品牌印油(2),其中(a)制作时间间隔为1天的材料上,红色印迹中未可见蓝色无碳复写笔画;(b)制作时间间隔为1年的材料上,红色印泥与蓝色笔画已产生互溶,无法辨别朱墨时序关系;(c)制作时间间隔为3年的材料上,红色印泥与蓝色笔画未产生互溶,印迹中可看到完整蓝色笔画。图13 在莱特纸上用未知品牌印油(1)、(2)盖印形成的材料

当用印油在金诚纸上盖印,并在其上写字形成材料,在直射光照射下看,制作时间间隔为1天的材料上,未看到蓝色无碳复写字迹,无法辨别它们的层次关系。可见,制作时间间隔无论是1天,还是1年和3年的材料上,蓝色无碳复写字迹与印泥均已产生严重的互溶,未看到书写过程中笔画经过红色印迹的轨迹,失去辨别条件(图14)。

其中(d)制作时间间隔为1天的材料上,红色印迹中未见蓝色无碳复写笔画,已开始产生互溶;(e)和(f)制作时间间隔为1年和3年的材料上,红色印泥与蓝色笔画已产生较为明显互溶,无法辨别。图14 在金诚纸上用未知品牌印油(1)盖印形成的材料

用侧光检验制作时间间隔为1天的材料上,可看到印油印迹完整,看到蓝色笔画运行轨迹,但在交叉处蓝色笔画不可见,且该处笔画沟痕底部均为红色印油(图15)。

(g)(h)盖印均为未知品牌印油(1),(g)为金诚纸,(h)(I)为莱特纸,(g)(h)在交叉处红色印迹完整,蓝色笔画可观察到笔画运行轨迹,笔画沟痕底部为红色印迹;(I)则表现出明显的蓝色笔画压痕,也呈现“湖泊”状,且压痕底部无印迹。图15 侧光检验用未知品牌印油(1)盖印的材料

五、结论

通过实验结果与分析,归纳出无碳复写字迹与印迹之间朱墨时序的主要特征:先朱后墨呈现印迹完整,在印迹中可看到笔画运行轨迹,且在印泥印迹边缘有“拖带”状印泥现象;先墨后朱呈现印迹被中断,在印迹中未看到笔画运行轨迹,且在印泥或印油印迹中可看到“湖泊”状特征。由此可得到3个主要结论:一是产生严重互溶现象的朱墨时序无法判别;二是盖印物为印泥要比盖印物为印油的朱墨时序判别更为容易;三是可通过印迹边缘是否存在“拖带”状,或印迹中是否存在“湖泊”状特征来判别朱墨时序。“拖带”状特征为先朱后墨主要特征之一,而“湖泊”状特征为先墨后朱主要特征之一。

六、讨论

实验显示:其一,蓝色无碳复写字迹与印泥或印油的朱墨时序可以检验,但是,印泥与蓝色无碳复写字迹之间判别的难度,明显要低于印油与蓝色无碳复写字迹之间的判别;其二,先前对各种色料(如墨水、油墨、粉末等)与印泥或印油之间所依赖的层次和结构关系的判别方法,基本不适用于无碳复写字迹与印迹的朱墨时序判别,因蓝色无碳复写字迹与印泥或印油之间产生快速、严重互溶而导致如此。

实验中还看到这样的现象:不管是先朱后墨还是先墨后朱,无碳复写字迹与印文交叉部位笔画最初均能“顽强”地显现出来,并随着时间推移受到印迹油质成份扩散而产生互溶,使笔画逐渐消失。这个现象是导致对朱墨时序难以判别的直接原因之一;直接原因之二是无碳复写字迹形成,是一种化学反应,而非物理反应;直接原因之三,从微观上分析,纸张表面本身就是凹凸不平,印章无论粘取印泥或印油盖印在纸张上,形成的印迹总会出现印泥或印油无法接触的部位。因此,在选取特征点时,要考虑到上述3个原因对朱墨时序判别的影响。同时,由于实验过程中对于各种影响因素如纸张表面、无碳复写纸种类、印泥或印油种类、盖印力度大小、印泥或印油盖印量多寡、书写力度轻重等,还未进行系统实验,还有待进一步深入探讨。

【参考文献】

[1]暴仁.判定复印打印文字与印文交叉时序的初步研究[J].中国刑事警察学院学报,1997(4):45-47.

[2]贾玉文,邹明理.中国刑事科学技术大全文件检验[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002:1238.

[3]李彪,谢鹏.脱色法判定书写色料与印泥印文的朱墨时序[J].广东公安科技,2003(4):10-12.

[4]胡祖平,姜裕.三维立体显微镜在文件检验中的应用[J].刑事技术,2002(4):16-18.

[5]崔岚,陈强.利用三维立体显微镜确定印文与打印字迹形成次序[J].中国人民公安大学学报(自然科学版),2004(4):20-21.

[6]魏垂策,刘莉.DRV200,360度多视野旋转显微系统检验印章印文与字迹先后顺序的研究[J].刑事技术,2002(2):13-14.

[7]毛焕庭,暴仁.污损文件检验[M].北京:警官教育出版社,1997.

[8]黄建同.一种检验印文与签字先后顺序的新方法——色料堆积位置及分布形态观察法[J].警察技术,2004(6):32-33.

[9]利用反射荧光显微镜判定文件上的朱墨先后顺序[J].马继刚译.中国人民公安大学学报,1996(3):76-77.

[10]王伟,左鸿博.用彩色显微照相检验印章印文与圆珠笔字迹先后顺序[J].刑事技术,1999(5):27-28.

[11]暴仁,周源.互溶色料朱墨时序表观特征及其鉴别方法[J].中国刑警学院学报,2005(4).

[12]李江春,周茜,暴仁.朱墨时序检验的方法研究[J].新疆警官高等专科学校学报,2008(1):17-20.

[13]刘映尧.影响无碳复写纸质量的因素[J].湖北造纸,2004(11).

[14]刘敬杰.无碳复写字迹与印文的朱墨时序检验[J].中国司法鉴定,2011(5):59-61.

[15]隋艳霞浅谈无碳复写纸的生产[J].湖北造纸,2005(4):12-13.

[16]武磊,王桂森.DVI-300微痕迹色差分析系统对激光打印文字与印章印文交叉时序检验的方法研究[J].刑事技术,2011(3).

[17]金毅华,陈晓红.打印复印文件朱墨时序表观特征初探[J].中国司法鉴定,2007(5):40-42.

[18]谢朋,李彪.粉末吸附法检验朱墨时序初探[J].中国人民公安大学学报,2003(2):36-37.

[19]胡向阳,姚慧芳.运用高倍显微镜判断朱墨时序的方法[J].刑事技术,2008(3):29-31.

[20]王晓光,郝红光.利用定影转印法判定印文与激光打印字迹时序的实验研究[J].中国人民公安大学学报,2011(2):5-8.

[21]Kenneth J.Smith,Ph.D.Raman Analysis in Document Examination[J].Ferraro.John R.A History of Raman Sepectroscopy.Sepectroscopy Magazine,March/April 1990,Volume 11/Number 3.

[22] Giuseppe Schirripa Spagnolo.Potentiality of3D laster profilomentry to determine the sequence of homogenous crossing lines on questioned documents [J]. Forensic Science International, 164 (2006)102-109.

收稿日期:2014-12-15责任编校:李烽

【基金项目】2014年度湖北省教育厅科研计划项目“蓝色无碳复写字迹与印文朱墨时序判别”(项目编号:B2014015)阶段性成果。

【中图分类号】D631

【文献标识码】A

【文章编号】1673―2391(2015)04―0137―05