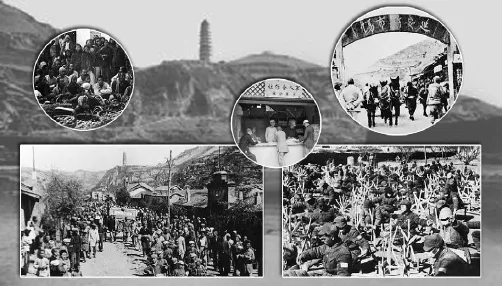

抗战时期延安的日常生活

2015-12-29冉思尧

□ 冉思尧

抗战时期延安的日常生活

□ 冉思尧

1937年,美国记者尼姆·威尔斯来延安采访,对延安新秩序大为感叹,“中国共产党在许多方面实现了欧文—傅立叶时期的原始乌托邦社会主义者所梦想的公社生活……粮食、衣服和棉被一律由国家发给……每个人都是从放在桌子中间公用的碗里夹菜吃。中国的共产主义是最原始的共产主义,平分了又平分,一直分到原子”。延安,曾是一个被赋予了很多色彩和使命的名字,有它的伟大崇高,也有它的“柴米油盐”。那么在延安,究竟过着一种怎样的生活?

“吃”在延安

1936年10月,红军长征胜利结束。1937年9月,陕甘宁边区政府成立。当时战火已经席卷中国大地,生灵涂炭、饿殍遍野,但在边区,不仅相对安全,还可以吃上一顿饱饭。

延安实行的是战时共产主义供给制,初到延安,最直观最新鲜的感受莫过于“有饭大家吃,有吃大家饱”了,伙食一般标准是“每人每天一斤半小米、一钱油、二钱盐”,小米是主食,菜多是土豆白菜汤或南瓜汤,上面浇一勺葱油。每次开饭盛小米的是一个直径约一米、半米高的大木桶,盛菜的是一个大粗瓷盆,众人围着大木桶和菜盆,或站着或蹲着,一会儿就吃得精光。每个月也有一两次馒头或肉丁烩面条来改善伙食,每逢那天就跟过节一样,大伙儿“手持特大号的缸子,挥舞勺子和筷子,一齐向盛面条的木桶‘冲刺’”,不一会儿便抢光了,饭碗小的或吃饭慢的在这种时刻总是比别人着急。何方晚年回忆吃馒头时仍略带自豪地说,“我是基本上不用嚼的,吃一口当场就咽下去了”,“一顿饭起码能吃十三四个,女生也能吃十一二个”,对于吃面条更有心得,不怕烫不用嚼,“那面条一到嘴里,就自动滑进肚子里去了,有什么嚼头呀”?

虽然有饭吃,但毕竟油腥太少,又都是长身体的时候,学生们常馋得慌。1938年5月,美国驻华使馆参赞卡尔逊上校,在延安邀请老外医生马海德“下馆子”。路上许多熟识的人向马海德打招呼,马海德便邀他们一起去吃饭,卡尔逊后来回忆,“他如此大方地利用了我的好客使我发笑,他知道我手头不紧。我们走到饭馆时,后面跟随了十几个年轻的男女,他们笑着闹着,完全沉浸在聚餐的快乐中”。真可谓“共产”了。

到了大生产运动以后,在毛泽东“自己动手,丰衣足食”的号召下,各单位开荒种地、养猪创收,生活得到明显改善。机关部队学校的大灶每人每月伙食标准为“肉2斤、油15两、菜30斤、盐1斤”。“油、肉和菜比过去有了很大增加,各种粗粮也可任你吃饱”,每隔十天半个月还能会餐一次,每人分一碗红烧肉。不少人在会餐的时候吃得撑得无法爬山回宿舍,常有人仰倒在路边。即使如此,人们还是惦盼着下一次会餐。

“穿”在延安

到达延安的知识青年,一切吃穿用度都由公家统一供给。因而当时的延安城内,满目皆是灰军装。延安本地也产土布,多染成深蓝色,后来边区经济一度发生困难,土布衣服也成了热门首选。当然也有极少量从国统区购买的青色斜纹布,这种布料缝制的衣服主要供给高级干部以及外来的学者专家,被戏称为“干部服”。王实味文中的“衣分三色”就是这么来的。就整体而言,在那个物质极为匮乏的年代,延安服装的式样和颜色还是很单调的。

但是青春的气息是无法阻挡的。女学生们在领到新发的军装后,总要想方设法再修饰一番,“要么在领口处翻出个白色的衬领,要么在袖口处补上一块其他颜色的布”。帽子也不是规规矩矩地戴着,而是歪扣在后脑勺上。男同胞们也不甘示弱,纷纷展示他们在这方面的才华。当时在鲁艺戏剧系任教的塞克常“身着短大衣,围着红围巾,戴着船式黑绒帽”,音乐系教师杜矢甲则常身披一件用麻毡制的披风,萧军穿的是自己动手设计裁剪的俄国式衬衣,用紫色的布料绣边,胸前还扎上花或树枝之类的图形。当时延安的鲁迅艺术学院几乎总是引领着延安服装潮流。

由于在延安接受了新思想,部分人也开始以贫为荣,故意穿得破烂一些,借以表示自己的“无产阶级化”,刻意讲究吃穿反而让人看不起,而领导人或者知名人物的穿着也并不考究,“冼星海在文化沟指挥《黄河大合唱》,穿的就是陕北牧羊人穿的光板羊皮袄,听唱的毛泽东等人戴的是羊毛擀的毡帽”。

穿鞋那时候也没有太多差别,除极个别来延安的有双皮鞋外,一般人都穿的是布鞋或草鞋。每到了夏天,有人用木板做成木屐一样的木板鞋,既耐磨又凉快,当然也有不少人干脆赤着脚,冬天则是做双厚厚的棉袜子套在布鞋或草鞋里。心思细腻的女学生则在鞋上颇花费了些心思,她们常用花布条钉在旧鞋底上做成各式凉鞋,即便是草鞋,也在上面加一簇花布穗头作装饰。

“睡”在延安

在延安住房比较紧张,一般教师是一人一孔窑洞,学生则是挤在一起睡火炕通铺,伸直了腿挺着睡,翻身都很困难。女子大学学生的“卧位宽度只有一尺半,起夜回来常常发现没了位置,要拱进去慢慢挤几下才能占领自己的空间”。

即便有地方睡,但并不是就可以“高枕无忧”了。陕北地区降水较少,水源也不丰富,洗浴几成奢侈,虱子、跳蚤之类的寄生虫比较多。采访延安归来的国统区著名记者赵超构在《延安一月》中这样写道,“扪虱开会的参议员,这是绝妙的新闻,但这新闻并不足为延安人之耻。虱子本是那边农家的‘好朋友’,生虱子的问题绝不像我们这边看的这样羞辱”。

毕竟是在战时环境,睡安稳觉是不大可能的。在延安实行的是军事化管理,晚上常有军事演习。按要求是二十分钟内穿好衣服打好背包,然后集合出发,实际上多数人都是匆忙出来,而且各自有应对窍门,或睡的时候和衣而卧,或穿双厚袜子(跑的时候不用穿鞋),背包则是“将东西往毯子里一堆,抓住毯子四个角背着就走”,结果回来时常是鞋也丢了,东西也只剩下一条空毯子。1939年日本飞机常轰炸延安,跑警报成为日常生活中的重要内容,本不固定的睡觉更是“雪上加霜”。一次有人说梦话大喊:“飞机来了!”同屋的人爬起就跑,一时惊起很多人。跑着跑着觉得不大对劲,于是开始追查,才弄清是说梦话引起的……

在延安,还有一种特殊的“睡觉”是要交钱的。因为住房比较紧张,没有条件供结婚后的夫妇单独居住,平时男女双方在各自单位或学校的宿舍,每到星期六团圆一次,先申请后缴费,住在专门临时腾出来的十几孔窑洞,“屋里只有一张床,被褥得自己带,也不开饭,住一次五毛钱”。即便如此,也是供不应求。每逢星期六小客栈总是客满,大家都心知肚明,“礼拜六了”!

“唱”在延安

延安歌声遍地,“只要一集合,就要唱歌”,平均一星期学首新歌。早上集合吃饭前要唱歌,晚上点名也要唱歌,“开联欢会或纪念会、晚会,更要唱歌”。所唱歌曲以救亡歌曲为主,也有苏联歌曲,还有国统区电影里面的一些缠绵的歌曲,如《渔光曲》、《夜半歌声》、《梅娘曲》,甚至《秋水伊人》、《何日君再来》等,风气是极为自由的。

集会时除了唱,相互拉歌也是大家乐此不疲的,不仅各班、各队、各单位相互拉,有中央领导人参会也拉领导,那时候领导人和普通士兵一样,没有架子。朱德就曾在不断的喊声中,被迫起身唱了一首北伐时的歌:“打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀!努力国民革命,齐欢唱!”也有“吃闭门羹”的时候,毛泽东、张闻天等领导人则“任凭你怎么喊,他们就是岿然不动”。

除了歌曲,戏剧也是大家所喜欢的。最初是“旧瓶装新酒”式的戏剧,1938年西战团在山西临汾表演贺龙、萧克智取雁门关的京剧《八路军三打雁门关》,只见一片锣鼓声中,两位穿着灰军装的演员登场。“俺贺龙是也!”“俺萧克是也!”接着分列两边同声念白:“将军,今日朱总司令升帐,你我两厢伺候!”在一片吆喝声中,腮上挂着黑布当胡须的“朱总司令”登场了,先唱一句“塞北喋血宣国威,杀得倭寇望风靡”,“这时‘贺龙’、‘萧克’依照京剧身段,单跪一腿参见元戎。‘朱德’照例一声:‘罢了,二位将军免礼!’戏就如此这般演下去了。”不要说看戏的观众和战士,台下的朱德本人也是笑得合不拢嘴。

后来对京剧不仅进行彻底改革,而且大胆吸收改造陕北民间艺术样式——秧歌。尤其以秧歌小剧《拥军花鼓》最为出名,每当演员唱到“猪哇、羊啊,送到哪里去”?群众总会接唱“送给那英勇的八(呀)路军”!获得了极大成功。