城市人居环境健康评价初探——以大连市为例

2015-12-26高家骥朱健亮

高家骥,朱健亮,张 峰

(1.辽宁师范大学 城市与环境学院,辽宁 大连 116029;2.大连海洋大学,辽宁 大连 116300;3.东北师范大学 环境学院,吉林 长春 130024)

城市人居环境健康评价初探

——以大连市为例

高家骥1,2,朱健亮1,张 峰3

(1.辽宁师范大学 城市与环境学院,辽宁 大连 116029;2.大连海洋大学,辽宁 大连 116300;3.东北师范大学 环境学院,吉林 长春 130024)

以地理学、生态学和环境科学的综合角度建立了城市人居环境健康的概念和内涵,从活力、组织力、恢复力和提升力4个方面构建了城市人居环境健康评价的指标体系,以大连市为例,运用模糊综合评价法对大连2002~2011年城市人居环境健康状况进行评价。结果表明:2002~2011年大连市城市人居环境总体处于不断改善趋势,活力、恢复力和提升力指标处于良好改善状态,组织力指标始终处于较差健康水平,不过也趋于提高之中;人均GDP、万元GDP能耗、人均公共绿地面积、人均道路面积、环保投资占GDP比重、工业固体废弃物综合利用率、工业用水重复利用率、生活垃圾无害化处理率和提升力中的相关指标是大连市城市人居环境健康水平的主要影响因子。

人居环境健康;评价;模糊综合模型;大连市

0 引言

城市是受到人类干扰最为严重的生态系统,作为自然-社会-经济复合型系统,城市在发展的过程中面临着经济发展和资源开发强度的矛盾,并由此引发了一系列的人居环境问题。随着中国改革开放程度的不断深入,居民对城市人居环境的追求逐步从基本的适宜居住(宜居性),逐步开始追求人居环境的安全性、品质性、满意度以及考虑后代对人居环境的追求(可持续性),在中国多个城市深受雾霾天气、极端高温天气侵扰的背景下,人居环境的健康性成为城市居民对人居环境的又一重要需求。因此有必要提出城市人居环境健康的管理目标并开展相应的研究。

“健康”的概念最初来自医学,经James Hutton、Aldo Leopold、Rapport和Costanza等人的发展,被应用到生态系统的研究领域[1,2]。随之引起众多生态学者的关注,研究内容从对概念的探讨、评价方法的创新、评价指标体系的构建到具体区域的实证研究,其中实证研究几乎涉及到了所有的生态系统类型,并包括不同的尺度范围[3-10]。生态系统健康研究已经成为近年来生态学研究的热点问题之一。中国人居环境科学创始人吴良镛院士曾指出人居环境科学的发展需要借助于多学科的知识来共同完成[11]。近年来人居环境研究的不断发展不仅仅依托于建筑学科的研究,同时受到了包括地理学和生态学在内的多学科的有力支撑,尤其是地理学和生态学科的综合性和区域性相结合的学科特色,既能从宏观上把握区域人居环境的时空分布规律和发展趋势,也能在微观尺度上探求城市内部人居环境的分异特征,在研究内容上涵盖了人居环境质量评价[12-14]、人居环境影响关系研究[15,16]、居住区分异研究[17,18]和人居环境安全与预警研究[19,20]。然而,对人居环境健康的研究还未能深入展开,相关的研究包括罗德启从建筑学角度提出住在小区的设计要从人类健康的角度出发,这种健康包括心理健康和身心健康[21];张小军认为健康性是宜居城市建设的重要条件,并通过调查问卷法和专家评判确定权重的加权求和算法求得北京市基于居民主观感受的健康性评价结果[22];张莹在其博士论文中提出体质健康型人居环境,并且构建了相应的理论模型和评价指标[23];段霞、刘静晓分别在其研究中探讨了人居环境对人口健康状况的影响[24,25]。现有的研究多将健康看作是人类的健康,将人居环境作为影响人类健康的外在条件之一,而本文将从人居环境的整体性和系统性的角度入手,将生态健康的思想移植在人居环境当中[26],并由此展开研究,以达到建设健康人居环境之目的。

本文首先探讨城市人居环境健康的概念,并采用指标体系法和模糊综合评价模型构建健康度的评价方法,以大连市为例,从时间尺度上评价大连市的城市人居环境健康发展趋势,为城市人居环境建设提供科学的指导依据。

1 城市人居环境健康的概念和内涵

生态学中对生态系统健康的概念定义受制于系统的复杂性而无法统一,研究中较多使用Rapport和Costanza对健康的生态系统进行的表述,认为健康的生态系统应该具备保持自身组织力、稳定性和可持续性的能力,在外界的压力下具备一定的自我调节能力和恢复力。除此之外,还应包括对人类健康和人类社会经济的健康发展的有利支撑[27,28]。

以上是对一般生态系统的定义,随着人类对各类自然生态系统的影响越来越深,关于人类社会的发展因素越来越多地出现在自然生态系统的探讨之中,而作为人类干扰程度最为强烈的城市生态系统,更加强调生态系统对人类社会的服务价值功能维持以及对人类健康和社会经济健康发展的维持[29]。城市生态系统的健康是从生态系统角度来考虑,强调作为整体的健康。城市人居环境健康的内涵不同于城市生态系统健康,虽说人居环境同样可以用系统论的观点来研究,但相对于生态系统来说,其差别性还是存在的,主要体现在:人居环境是以“人”为主体,以满足“人类居住活动”需要为目的的客体,健康的人居环境建设遵循的是以人为本的原则[30,31];而生态系统的整体中,“人”只是作为其中的一个具有重要作用的组成部分,此外还包括其他生物物种和非生物因子,生态系统健康体现的是天人合一的和谐论思想。由此,可以将城市人居环境健康的概念解释为:城市人居环境的五大系统以及用于维持五大系统之间联系的物质流、能量流和信息流都保持自身功能的良好运转,并且,能够提供用于满足人类不断发展需要的物质和文化环境,以保证城市文明的不断进步。在这里,健康的内涵不仅仅是人体机能和生态环境、社会经济发展环境不受损害,而是一种健康的城市发展机制和活力,能够推动城市文明不断向前进步。

2 评价方法

生态学研究中对生态系统健康评价的方法主要有指示物种法和指标体系法两种。指示物种法是通过某种生物的健康状况来反应整个生态系统,这种方法虽然简便迅速,但难以反应系统的复杂性变化,而且容易导致评价结果的偏差[32]。指标体系法是评价研究的常用方法,能够尽可能多地选取代表性的指标来反应系统的结构、功能和过程变化[4]。根据对生态系统健康的认识,学者们普遍认为对生态系统健康评价应该从活力(Vigor)、组织力(Organization)和恢复力(Resilience)3个方面来建立指标体系,对于不同类型的生态系统,应有符合该生态系统的特有的指标来反应,本文由人居环境系统的复杂性和综合性特点出发,采用指标体系法进行评价研究。

2.1 指标体系

对于城市人居环境系统来讲,除了要保持系统内部的活力、组织力和恢复力以外,根据对城市人居环境健康的定义,还要考虑人居环境对居民发展的提升能力,因此,本文拟从人居环境系统的活力、组织力、恢复力和对人类的提升力4个方面选取指标;选取指标的原则是以人为本、全面性和代表性兼顾、科学性和可比性融合、动态性和稳定性结合、可获得性等原则。构建的人居环境健康指标体系如表1。

表1 城市人居环境健康指标体系和标准Tab.1 Urban human settlement health indictors and standard

2.2 评价标准

在系统状态评价中,标准的设定始终是一个难以解决的问题,以往的处理方法一般有两种,一种是避开标准问题做相对评价,一种是按照某种国家标准做适当的调整作为不同等级程度的标准阈值[33]。本文采用第二种方法,首先将城市人居环境健康程度分为很健康、健康、亚健康、不健康、病态四种类型,根据最新颁布的《中国人居环境将评价指标体系(试行)》评价标准作为很健康和健康的界限值,将《中国城市统计年鉴》中相同指标的全国最低值作为病态和不健康的界限值,在前者的基础上向下调整20%作为健康和亚健康的标准值,后者基础上调高20%作为亚健康和不健康的标准值,前后调整的亚健康阈值再进行微调得到最终的评价标准[29,34-37]。

2.3 模糊综合评判法

模糊数学的方法是处理复杂事物中不确定现象的一种手段,将模糊数学的方法与传统的综合评价相结合,运用其特有的隶属函数来评价系统的健康状况,大大提高了综合评价的精确性。城市人居环境系统是一个复杂的巨系统,其健康与否是相对的,具备模糊性,系统内部产生的变化很难用精确的尺度来描述。使用模糊综合评价法,将每个参与评价的影响因子都考虑具有不同健康状态的亦此亦彼性,若有多层指标,则对各层指标都能予以定量刻画。有效地提高了评价精度,故用此方法进行评价。

2.4 评价指标权重

指标的权重采用比较常用的层次分析法(AHP),层次分析法是一种对于复杂决策性问题使用定性与定量分析相结合的手段来进行最合理的决策的简易方法。在确定权重时能够反映出专家意见并尽可能保证客观。首先构建层次性指标体系,本研究中构建了3层指标,分别是目标层、一级指标层和二级准则层,然后通过专家对每一层次上的指标针对上一层的重要性进行两两评判,构建判断矩阵,并对矩阵进行一致性检验,4个一级指标层以及1个目标层的CR值分别为0.023、0.019、0.025、0.029和0.004,都小于0.1,故认为各判断矩阵的一致性是可以接受的,最后根据判断矩阵的特征向量求出各层指标对于上级指标的权重值。

A=(0.185,0.100,0.345,0.370)

A1=(0.126,0.088,0.281,0.208,0.297)

A2=(0.093.0.150,0.150,0.079,0.255,0.273)

A3=(0.187,0.116,0.175,0.210,0.236,0.076)

A4=(0.072,0.154,0.051,0.200,0.177,0.109,0.160)

3 实例研究

3.1 研究区域与数据来源

大连市区位条件优越,是中国东北地区对外开放的门户,是东北亚地区重要的港口城市和辽宁沿海经济带的核心城市。大连市气候宜人,并注重城市环境建设,有“北方明珠”、“浪漫之都”等称号,是中国首批优秀旅游城市,是中国首个“全球环境500佳”城市。大连市城市人居环境建设工作和对应的研究开展已较为成熟,城市居民对人居环境的要求更加进步,作为城市人居环境健康研究的典型城市案例,可为其他城市的人居环境健康研究提供借鉴。

为保证数据的可靠性和统计口径的统一性,本文数据均来源于2003~2012年的《大连市统计年鉴》以及大连市国民经济和社会发展统计公报。

3.2 评价结果与分析

经过统计年鉴和统计公报的收集,得到2002~2011这10个年份的指标值,根据文献[38]中的隶属函数公式,计算出各个年份各个指标对5种健康状态的隶属度,然后根据权重向量就可求出总体人居环境健康的隶属度,最后求出各个年份的人居环境健康值。具体计算过程限于篇幅不再详细列出,结果如下:

H2002=(0.2968,0.2495,0.2009,0.1243,0.1285)

H2003=(0.3270,0.2995,0.1026,0.1569,0.1105)

H2004=(0.2384,0.3121,0.1207,0.1656,0.1633)

H2005=(0.2228,0.2196,0.2277,0.1160,0.2139)

H2006=(0.2180,0.2222,0.2173,0.1274,0.2166)

H2007=(0.1647,0.1998,0.2417,0.1462,0.2476)

H2008=(0.1586,0.2530,0.1454,0.1659,0.2771)

H2009=(0.1391,0.1416,0.2394,0.1618,0.3182)

H2010=(0.1215,0.1394,0.2443,0.1494,0.3454)

H2011=(0.0705,0.1611,0.1966,0.2332,0.3386)

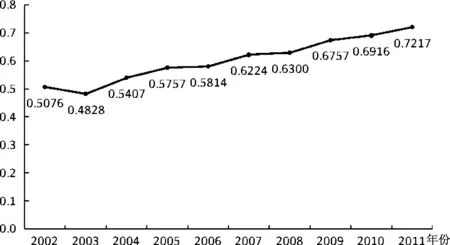

根据最大隶属度的原则,2002~2011这10年间大连市人居环境的健康程度分别为(病态,病态,不健康,亚健康,不健康,很健康,很健康,很健康,很健康,很健康),有明显地由差到好的发展趋势。对5种状态分别赋值(0.2,0.4,0.6,0.8,1.0),计算得到大连市城市人居环境综合健康值如图1所示,可以看出除了2003年大连城市人居环境健康是下降之外,在整体上健康状况是稳定上升的,而在2003年发生的突变可能是由于“非典”在全国引起的严重影响,同时也对大连造成了重大影响,对评价指标体系当中的指标数值影响很大,所以造成了2003年的人居环境健康数值的下降,而在2004年开始,大连市开始建设“健康城市”,之后人居环境健康值基本保持上升趋势。

图1 大连市2002~2011年城市人居环境健康值变化趋势图Fig.1 Trend figure of human settlements health grades of Dalian change from 2002 to 2011

3.2.1 活力指标分析

大连市城市人居环境健康的活力指标在2002~2011年总体水平较好,个别年份如2003~2005年情况较差。通过SPSS软件对各指标和活力指标总体健康值进行相关分析表明,人均GDP与活力总体健康水平在α=0.01置信水平上呈显著正相关,相关系数为0.861,万元GDP能耗与活力指标健康值在α=0.05置信水平上显著负相关,相关系数达到了-0.784,城市居民人均可支配收入与活力指标健康值在双变量相关分析中呈显著相关,而在加入控制变量进行偏相关分析时,相关性并不显著。说明大连市人居环境发展活力的提高与GDP的增长拉动和工业能耗的降低是分不开的,同时,居民人均可支配收入也对城市发展活力带来一定的影响。在今后的发展当中,应进一步提高能源利用效率,加快新能源、替代能源的研制,只有在保证GDP快速增长的同时不断地减少能耗,才能永葆发展活力。

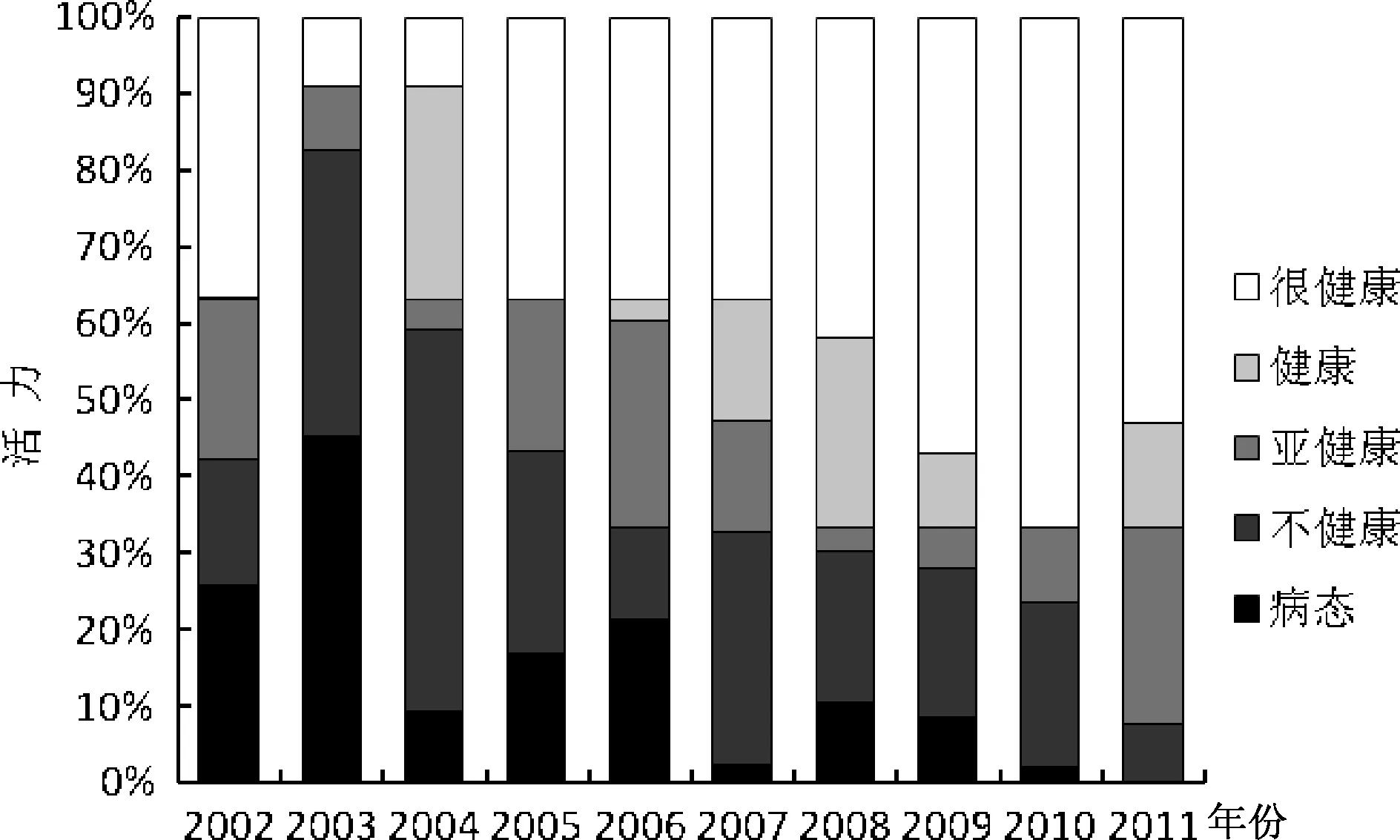

图2 2002~2011年大连市人居环境健康活力指标评价结果Fig.2 Assessment results of human settlements health vigor index of Dalian from 2002 to 2011

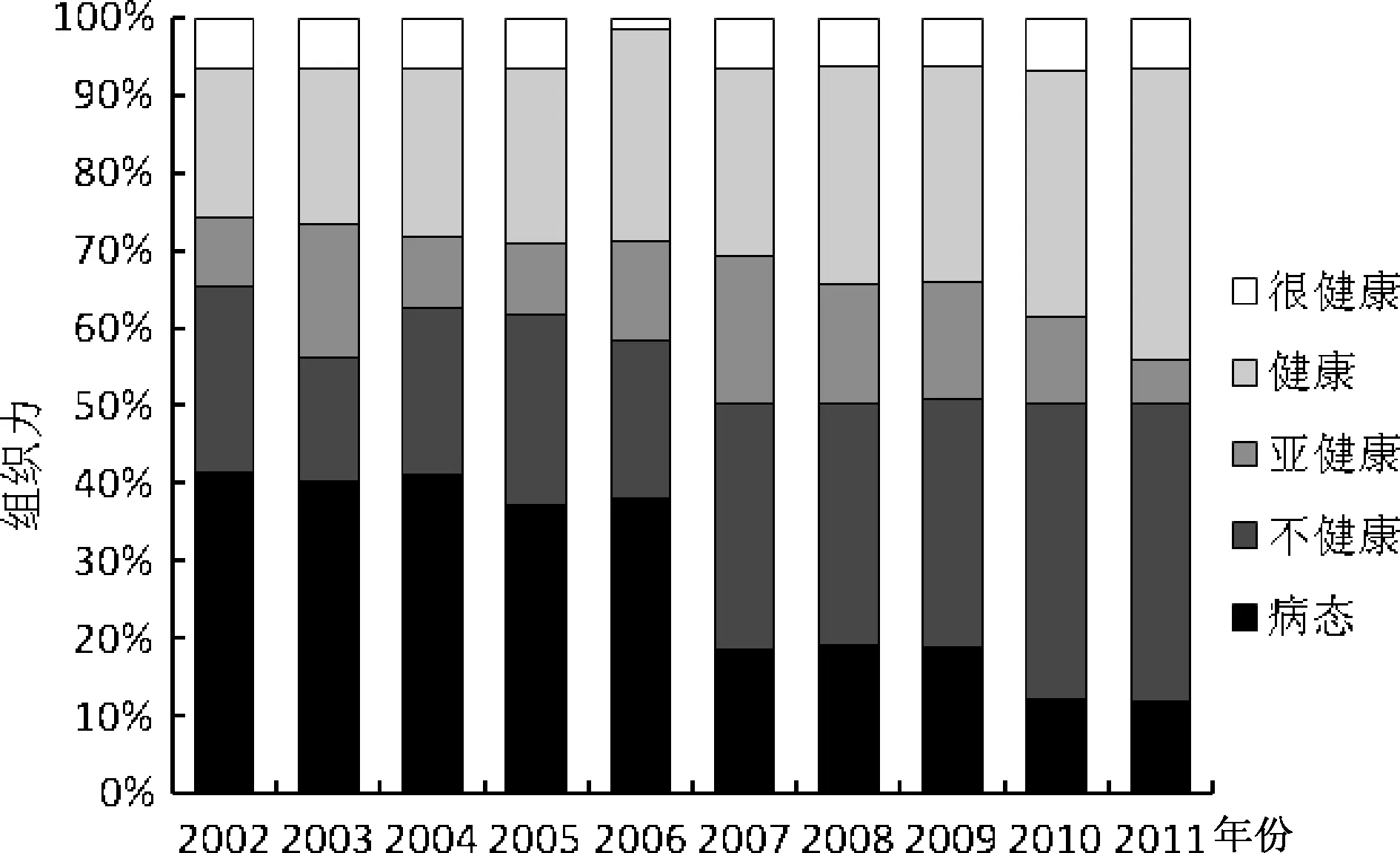

3.2.2 组织力指标分析

2002~2011年大连市城市人居环境健康的组织力指标要素变化相对缓和,这10年中,对于病态和不健康状态的隶属度之和始终在50%以上,2002年、2004年和2005年达到了60%以上。对于健康和很健康状态的隶属度之和呈逐年上升态势,说明虽然组织力指标总体状态一直较差,但也在逐年改善的趋势中。通过对各二级指标与组织力健康值进行两两相关分析和偏相关分析,得到的结果表明人均公共绿地面积、人均道路面积指标与组织力具有显著相关性。说明城市绿地环境与基础设施建设对城市人居环境健康的贡献很大,大连市十分注重公共绿地建设,但是道路面积是制约发展的瓶颈,随着大连市私家车的持续增加,城市交通拥堵问题也逐渐严重,在追求健康人居环境的道路上,城市基础设施建设仍需进一步完善。

图3 2002~2011年大连市人居环境健康组织力指标评价结果Fig.3 Assessment results of human settlements health organization index of Dalian from 2002 to 2011

3.2.3 恢复力指标分析

大连市城市人居环境健康恢复力评价指标在2002~2011年呈现一定的波动状态,其中对很健康水平的隶属度在2002~2007年逐年上升,在2007~2011年趋于稳定;对病态水平的隶属度在2002~2008年处于低水平稳定状态,2008~2011年呈下降趋势;而对其它状态的隶属度则处于无规律的波动状态。在对各个指标与恢复力健康值通过SPSS软件作出相关分析后,结果表明在α=0.01的置信水平上,环保投资占GDP比重、工业固体废弃物综合利用率、工业用水重复利用率和生活垃圾无害化处理率是与恢复力指标呈显著相关的。这些指标中,有些指标发展始终处在较低水平,如环保投入;有些指标一向发展较好,如生活垃圾无害化处理率;而工业固体废弃物综合利用率和工业用水重复利用率在逐步地改善当中。这也是导致恢复力总体健康状态出现轻微波动的原因,在今后的发展中,要加强环保投入,加大工业“三废”的处理率和综合利用效率,发展循环产业链条,进一步美化环境。

图4 2002~2011年大连市人居环境健康恢复力指标评价结果Fig.4 Assessment results of human settlements health resilience index of Dalian from 2002 to 2011

3.2.4 提升力指标分析

大连市人居环境健康提升力指标水平在这10年间呈稳步改善趋势,隶属于健康与很健康水平隶属度之和在逐年增加,隶属于病态和不健康的程度之和呈减少趋势。经相关分析得出的结果表明提升力指标与其8个二类指标间均具有显著的相关性,对于大连市而言,近年来致力于城市居住环境、信息环境、工作环境的高标准建设,表现在高新技术产业的高投入、信息网络的通畅、控制失业率、注重居民文化生活氛围的建构等,这些都造就了大连城市人居环境建设对城市居民个人发展能力的提升,促进城市健康、可持续地发展。不过,应该看到,在城市创新投入方面(研究与实验发展经费占GDP比重),大连市与国内创新能力发达的城市如北京、深圳、上海等仍有一定差距,是今后继续发展的方向。

图5 2002~2011年大连市人居环境健康提升力指标评价结果Fig.5 Assessment results of human settlements health promotion index of Dalian from 2002 to 2011

4 结论与讨论

本研究在总结国内外城市人居环境和生态系统健康评价基础上,提出了环境管理目标更加进步的城市人居环境健康概念,并建立城市人居环境健康评价的初步指标,以我国人居环境建设典型城市大连市为例,运用模糊综合评价模型进行了时间尺度上的评价,得出的结论与讨论如下:

(1)城市人居环境立足于“以人为本”,人居环境管理的目标由对人类的舒适性、安全性渐渐向发展性、提升性转变,人居环境健康的内涵不仅包括人居活动不受损害,还包括客体环境对主体人类发展的积极作用。

(2)2002~2011年间大连市城市人居环境健康状态呈逐渐变好趋势,前5年处于亚健康以及更差状态,后5年均处于很健康状态。城市人居环境健康度除2003年下降以外,都处于稳步上升状态,对一级指标的分析得出活力、恢复力和提升力指标均呈现良好改善趋势,组织力对病态和不健康水平的隶属度始终较大。表明这10年来大连市城市人居环境建设取得良好成绩,但城市组织力发展未能对健康的人居环境发展提供相应的贡献,在今后的发展中应更加注重城市基础设施的投入,加快产业结构调整,使城市居民尽享城市发展带来的健康人居环境。

(3)城市人居环境系统内部各要素都不是孤立存在的,进一步对二级指标进行相关分析得出,人均GDP、万元GDP能耗、人均公共绿地面积、人均道路面积、环保投资占GDP比重、工业固体废弃物综合利用率、工业用水重复利用率、生活垃圾无害化处理率和提升力中的指标对大连市人居环境健康的发展有显著的驱动或制约作用,对城市发展决策者来说,这些指标是在健康城市人居环境建设中必须加以重视的。

对城市人居环境健康概念和内涵做出阐释,并建立起初步评价指标体系,评价方法选用了模糊数学评价模型,避免了主观判断评价方法的不确定性。由于人居环境系统的健康评价研究刚刚起步,理论体系仍不完善,本研究所建立的评价指标具有一定局限性,还无法推广使用,健康标准建立的困难仍未克服。在进一步的研究中应考虑指标体系的相互影响关系,增加模糊隶属函数的平滑度以提高运算精度,再结合模拟预测模型和3S技术进行人居环境健康的时空演变和预测研究。

[1]Costanza R,Mageau M.what is a healthy ecosystem[J].1999,33:105-115.

[2]Rapport D J,Costanza R,McMichael A J.Assessing ecosystem health[J].1998,13(10):397-402.

[3]孙才志,杨磊.基于ArcView-WOE的下辽河平原地下水生态系统健康评价[J].生态学报,2012,32(4):12-23.

[4]周文华,王如松.基于熵权的北京城市生态系统健康模糊综合评价[J].生态学报,2005,25(12):3244-3251.

[5]蒋卫国,李京,李加洪,等.辽河三角洲湿地生态系统健康评价[J].生态学报,2005,25(3):408-414.

[6]肖风劲,欧阳华,傅伯杰,等.森林生态系统健康评价指标及其在中国的应用[J].地理学报,2003,58(6):803-809.

[7]Silow E A,Mokry A V.Exergy as a tool for ecosystem health assessment[J].Entropy,2010,12(4):902-925.

[8]Costanza R.Ecosystem health and ecological engineering[J].Ecological Engineering,2012:24-29.

[9]Einheuser M D,Nejadhashemi A P,Sowa S P,et al.Modeling the effects of conservation practices on stream health[J].Science of The Total Environment,2012:380-391.

[10]Kane D D,Gordon S I,Munawar M,et al.The planktonic index of biotic integrity(P-IBI):An approach for assessing lake ecosystem health[J].Ecological Indicators,2009(9):1234-1247.

[11]吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:高等教育出版社,2000.

[12]李雪铭,李明.基于体现人自我实现需要的中国主要城市人居环境评价分析[J].地理科学,2008,28(6):742-747.

[13]陈浮,陈海燕,朱振华,等.城市人居环境与满意度评价研究[J].人文地理,2000,15(4):20-23.

[14]宁越敏,查志强.大都市人居环境评价和优化研究——以上海市为例[J].城市规划,1999,23(6):14-19.

[15]马婧婧,曾菊新.中国乡村长寿现象与人居环境研究——以湖北钟祥为例[J].地理研究,2012,31(3):450-460.

[16]李雪铭,李婉娜.1990年代以来大连城市人居环境与经济协调发展定量分析[J].经济地理,2005,25(3):383-386.

[17]张力,李雪铭,张建丽.基于生态位理论的居住区位及居住空间分异[J].地理科学进展,2010,29(12):1548-1554.

[18]张春花,李雪铭,张馨.大连居住空间的扩散及郊区化研究[J].地域研究与开发,2005,24(1):66-69.

[19]杨俊,李雪铭,李永化,等.基于DPSIRM模型的社区人居环境安全空间分异——以大连市为例[J].地理研究,2012,31(1):1-11.

[20]李华生,徐瑞祥,高中贵,等.南京城市人居环境质量预警研究[J].经济地理,2005,25(5):658-661.

[21]罗德启.健康人居环境的营造[J].建筑学报,2004(4):5-8.

[22]张小军,尹卫红.北京城市人居环境健康性调查研究[J].干旱区资源与环境,2009,23(1):64-70.

[23]张莹.城市体质健康型人居环境建设研究[D].上海:东华大学,2011.

[24]段霞.人居环境对公众健康影响因素分析[D].乌鲁木齐:新疆大学,2010.

[25]刘静晓.乡村人居环境变化与人口健康发展的关联性分析[D].武汉:华中师范大学,2011.

[26]周文华,王如松.城市生态系统健康研究进展:首届中国生态健康论坛[C],北京,2004.

[27]袁兴中,刘红,陆健健.生态系统健康评价——概念构架与指标选择[J].应用生态学报,2001,12(4):627-629.

[28]崔保山,杨志峰.湿地生态系统健康的时空尺度特征[J].应用生态学报,2003,14(1):121-125.

[29]郭秀锐,杨居荣.城市生态系统健康评价初探[J].中国环境科学,2002,22(6):525-529.

[30]叶长盛,董玉祥.广州市人居环境可持续发展水平综合评价[J].热带地理,2003,23(1):59-61.

[31]刘颂,刘滨谊.城市人居环境可持续发展评价指标体系研究[J].城市规划汇刊,1999(5):35-37.

[32]Hilty J,Merenlender A.Faunal indicator taxa selection for monitoring ecosystem health[J].Biological conservation,2000,92(2):185-197.

[33]周文华,王如松.基于熵权的北京城市生态系统健康模糊综合评价[J].生态学报,2005,25(12):3244-3251.

[34]赵帅,柴立和,李鹏飞,等.城市生态系统健康评价新模型及应用——以天津市为例[J].环境科学学报,2013,33(4):1173-1179.

[35]陈克龙,苏茂新,李双成,等.西宁市城市生态系统健康评价[J].地理研究,2010,29(2):214-222.

[36]官冬杰,苏维词.城市生态系统健康评价方法及其应用研究[J].环境科学学报,2006,26(10):1716-1722.

[37]钟业喜,彭薇.城市生态系统健康评价初探[J].江西科学,2003,21(3):253-256.

[38]李艳红.南四湖富营养化评价及水质数值模拟研究[D].济南:济南大学,2010.

ASSESSMENT OF URBAN HUMAN SETTLEMENT HEALTH——A CASE STUDY OF DALIAN CITY

GAO Jia-ji1,2,ZHU Jian-liang1,ZHANG Feng3

(1.SchoolofGeographyandUrbanEnvironment,LiaoningNormalUniversity,Dalian116029,Liaoning,China;2.DalianOceanUniversity,Dalian116300,Liaoning,China;3.SchoolofEnvironment,NortheastNormalUniversity,Changchun130024,Jilin,China)

Concept and connotations of urban human settlement health are described based on geography,ecology and environment science.Besides four indexes including vigor,organization,resilience and promotion are selected to build an evaluation system to assess the health of urban human settlement.Dalian City is chosen as a case study and the method of fuzzy mathematical model is applied to analyze and evaluate its human settlement health from 2002 to 2011.The results show that the health state had been improving during the ten years.The vigor,resilience and promotion indexes were in the same tendency as the whole state while the organization index was always in a bad health level.Per capita GDP,per ten-thousands GDP energy consumption,per capita public green area,per capita road area,rate of environment protection input,rate of industrial solid waste utilization,repetitive use rate of industrial water,life garbage treatment rate and promotion indexes had significant influence on the healthy development of Dalian.

urban human settlement health;assessment;fuzzy synthetically model;Dalian City

2014-11-04;

2015-04-07.

X822

A

1001-7852(2015)03-0033-08