丹七软胶囊治疗骨科术后下肢深静脉血栓患者的疗效

2015-12-25雷会宁胡志宏霍维玲东南大学附属徐州市中心医院骨科徐州221009

雷会宁,程 建,胡志宏,霍维玲(东南大学附属徐州市中心医院骨科,徐州 221009)

下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)是骨科创伤和下肢手术后常见并发症。据陈翠菊等[1]报道,人工关节置换术后下肢深静脉栓塞发生率为62.5%。在美国,DVT的发生率为200-500万例/年,其中 10%并发肺栓塞[1,2]。DVT 的预防和治疗是目前骨科、血管外科等领域的研究热点。近年来,中成药丹七软胶囊 (Danqi soft capsule)以其具有抗凝作用的特性被越来越多的应用于临床抗凝治疗。本研究采用丹七软胶囊对30例骨科手术后下肢深静脉血栓患者进行治疗,取得满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2011-01~2014-06间我院收治的30例骨科手术后下肢深静脉血栓患者,其中男16例,女14例;年龄42-85岁,平均(62.6 ±1.5)岁。手术种类:股骨粗隆间骨折切开复位内固定3例,股骨颈骨折切开复位内固定6例,全髋置换术9例,全膝置换术5例,骨盆骨折7例。所有患者平均分为两组,每组15例,均为下肢手术,骨折病例和关节置换病例分别按手术方法不同平均纳入两组中。治疗前常规检查凝血功能、血小板计数均在正常范围;术后彩超检查均发现双下肢深静脉血栓;同时排除伴肝肾等重要脏器疾病者及有药物过敏史者。各组年龄、性别、致病原因等资料差异无统计学意义(P>0.05)。治疗前均签订医患知情同意书并经本院伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

对照组术后在常规治疗(注射用头孢替安0.5 g/d,溶于250 ml NaCl中,2次/d;注射用七叶皂苷钠150 mg/d,溶于500 ml NaCl中,1 次/d,注射用帕瑞昔布钠0.2 g/d,肌注,1次/d)基础上,于8 h开始给予腹部皮下注射低分子肝素8 000 U/d(低分子肝素钙注射液,河南省国药医药有限公司,5 000 U/支,国药准字 H20060190),1 次/d,疗程 7-10 d。观察组予丹七软胶囊口服治疗,3 g/次,3次/d,疗程7-10 d。丹七软胶囊产自北京长城制药厂,国药准字Z20050031。

1.3 观察指标

治疗前及治疗后一个疗程结束后,采用日本产普胜生CA2000A全自动生化分析仪记录两组血小板计数,检测抗X因子活性峰值,血浆抗凝血因子X活性峰值>0.5 IU/ml为抗凝有效。采用硝酸还原酶法测一氧化氮(NO)浓度(试剂盒由南京建成生物研究所提供)。采用放射免疫法测定血浆内皮素-l(ET-1)浓度(试剂盒由解放军总医院东亚免疫技术研究所提供)。所有患者随访6-12月,观察两组复发率及生存率。

1.4 疗效评定

治愈:患者下肢无肿痛,下肢血管彩超全通;显效:患肢轻度或无肿痛,下肢血管彩超示深静脉干部分通畅;有效:患者有肿痛或遗留残疾,下肢血管彩超示静脉干阻塞;无效及复发:症状无缓解或加重[3]。

1.5 统计学分析

2 结果

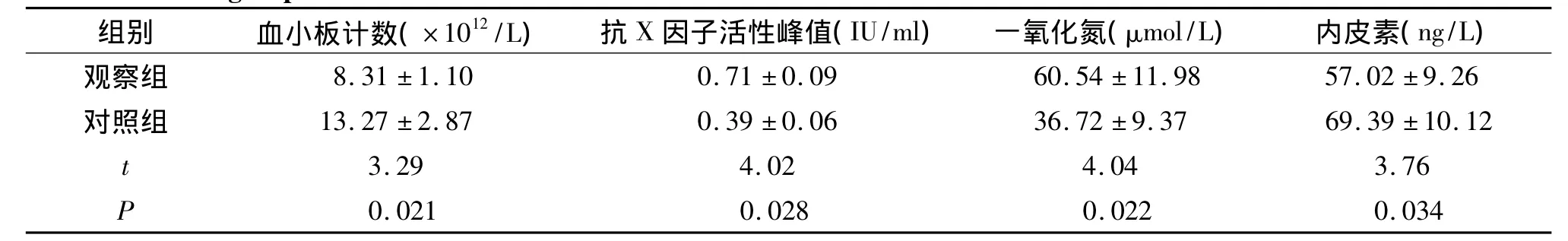

表1可见,观察组血小板计数和内皮素-1水平低于对照组,而抗X因子活性峰值和一氧化氮水平高于对照组,其差异有统计学意义(P<0.05)。

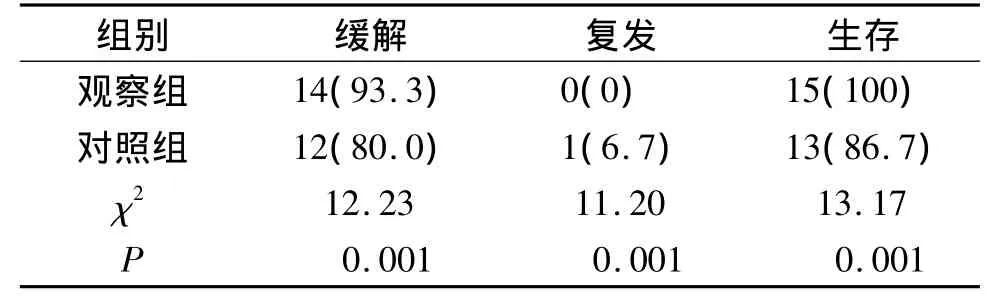

随访6-12个月后观察组缓解率和生存率均高于对照组,而复发率低于对照组,其差异有统计学意义(P <0.05,见表2)。

3 讨论

下肢深静脉血栓(lower extremity deep venous thrombosis,LEDVT)是目前骨科手术的常见并发症,常遗留血栓后综合征(post thrombotic syndrome,PTS)[4],严重者可因肺栓塞而导致死亡。目前,如何预防和治疗深静脉血栓已成为学界的研究热点[5]。低分子肝素是由普通肝素(UFH)经酶解或化学降解的方法制得的分子量较小的肝素片段,其分子量为4 000-6 000 D[6]。它可抑制体内、外血栓和动静脉血栓的形成,但是低分子肝素并不具有抗血小板功能,应用受到一定限制。丹七软胶囊具有活血化瘀和抗凝功效,由丹参和三七两味药物组成,《本草纲目》写到,“手少阴、厥阴血分药活血,通心包络”。吕亚清等[7]研究表明,丹参可扩张血管、抑制血小板聚集,降低胆固醇和血液黏度,从而改善微循环。三七具有活血止痛之功效,《本草纲目》认为三七可止血、散血、定痛,有研究也表明,三七可抑制血小板聚集,改善心肌功能[8,9]。故而近来临床上将丹七软胶囊用于血栓类疾病的预防和治疗。

表1 两组血小板计数、抗X因子活性峰值、一氧化氮及内皮素水平比较Table 1 Comparison of platelet count,peak value of anti-X factor activity,nitric oxide level and endothelin level between two groups

表2 随访6-12月后两组复发率及生存率比较 例(%)Table 2 Comparison of recurrence rate and survival rate after followed up for 6-12 months between two group cases(%)

血流变缓、血小板聚集及凝血复合物形成是血栓产生的三大因素。内皮下胶原暴露,血浆凝血因子刺激等多种原因可以导致血小板活化及数目增多,从而启动血栓形成过程。血小板激活可导致内皮细胞分泌内皮素和一氧化氮等多种活性物质[10,11]。一氧化氮是一种重要的舒血管物质,由L-精氨酸在一氧化氮合酶的催化下形成。内皮素是由内皮细胞合成的21肽,是一种强烈的缩血管物质[12]。在血栓形成过程中,内皮素-1往往在这个平衡中占较大优势。从本研究中可以看出,观察组加用丹七软胶囊后,可以有效抑制内皮细胞功能,导致内皮素-1水平下降,NO水平上升,同时Ⅹa因子活性峰值下降,从而抑制血栓形成,同时降低白细胞计数及功能。据相关研究报道[12],其机制与丹七抑制了内皮细胞的免疫功能,降低细胞因子IL-1、IL-6等活化,从而导致一氧化氮合酶磷酸化水平升高有关。另外,本研究提示,经丹七治疗后随访0.5-1年患者复发率明显低于对照组,说明术后丹七软胶囊口服治疗可以有效控制血栓的进展,具有很高的持续性。

综上所述,口服丹七软胶囊可有效治疗下肢深静脉血栓,提高生存率,降低复发率。但由于本研究样本量较小,因此在临床推广前,还须进一步大样本统计。但是其具体机制和大样本研究仍需进一步随访。

[1]陈翠菊.现代实用静脉外科学[M].北京:军事医学科学出版社,2006:225-331.

[2] 王乐民,魏林.肺栓塞与深静脉血栓形成[M].2版.北京:人民卫生出版社,2007:101-105.

[3]刘国辉,杨述华,杜靖远,等.纤溶酶治疗下肢深静脉血栓的疗效观察[J].临床外科杂志,2012,14(10):622-623.

[4]冯亮,蒋学华,陈忠纶,等.三七总皂苷在大鼠体内的药物动力学研究[J].华西药学杂志,2010,25(1):46-49.

[5]张青云,高建国,陈泳,等.综合介入治疗在38例下肢深静脉血栓形成中的临床分析[J].重庆医学,2011,40(8):816-818.

[6]Vedantham S,Thorpe PE,Cardella JF.Quality improvement guidelines for the treatment of lower extremity deep vein thrombosis with use of endovascular thrombus removal[J].J Vasc Interv Radiol,2009,20(7 Suppl):S227-39.

[7]吕亚青.丹参的化学成分及临床应用进展[J].中国药房,2007,18(12):947.

[8]张玉军.三七总皂苷的药理研究进展[J].广西医学,2009,31(4):589-591.

[9]Zhong GX,Li P,Zeng LJ,et al.Chemical characteristics of Salvia miltiorrhiza(Danshen)collected from different locations in China[J].J Agric Food Chem,2009,57(15):6879-6887.

[10]Harm CL,Streiff MB.The role of vena caval filters in the management of venous thromboembolism[J].Blood Rev,2005,19(9):179-202.

[11]贝光明,刘远林,曾红儒,等.丹参对难治性高血压合并高脂血症患者尿微量白蛋白的远期疗效观察[J].中国实验方剂学杂志,2010,16(6):244-245.

[12]中华医学会心血管病学分会.经皮冠状动脉介入治疗指南[J].中华心血管病志,2009,37(1):4-25.