福建省城市化与生态环境耦合状况分析

2015-12-24兰思仁

黄 鹏,郭 闽,兰思仁

(1.福建农林大学林学院;2.福建农林大学园林学院,福建 福州350002)

随着社会经济的发展和城市化进程的加速,与此相关的生态问题接踵而至.社会经济发展与生态环境既互相影响也互相制约.研究表明,在人口集中的城市中,社会经济发展与城市生态环境有着紧密的联系,城市的生态环境对其居民生活质量也起着重要的作用[1].因此,评价城市的社会经济发展与生态环境的联系,探究阶段时间内社会经济和生态环境的特征,对未来的城市规划决策和社会经济的可持续发展,都具有重要作用.

耦合是指2个(或2个以上)系统或运动形式通过相互作用而彼此影响的现象[2-3].城市化与生态环境2个系统也是通过各自的耦合元素产生彼此影响,因此,通过耦合度以及耦合协调度能较为全面地反映城市化与生态环境之间的关联程度.当系统之间的关联越强,其耦合程度也就越高,因而耦合度的变化可以反映出系统的变化[3].本文通过耦合度的变化来探究复合系统的演化状态以及社会经济与城市生态环境耦合系统的耦合程度,并通过建立模型来分析某阶段社会经济发展与城市生态环境的关系.

1 材料与方法

1.1 研究区概况

福建省位于北纬 23°31'-28°18',东经 115°50'-120°43',靠近北回归线,地形以山地丘陵为主.全省大部分地区属中亚热带,光热资源丰富,降雨充足,植物种类繁多,是南方重点林区.同时,福建省属我国南方典型的红壤区,其丘陵山地生态系统十分脆弱,由此形成了具有南方区域特色的红壤生态脆弱区.近年来,人口增长、环境污染、生态破坏以及资源匮乏等一系列问题日趋突出.因而,开展城市生态安全评价研究对其可持续发展具有重要意义.

1.2 数据来源及处理

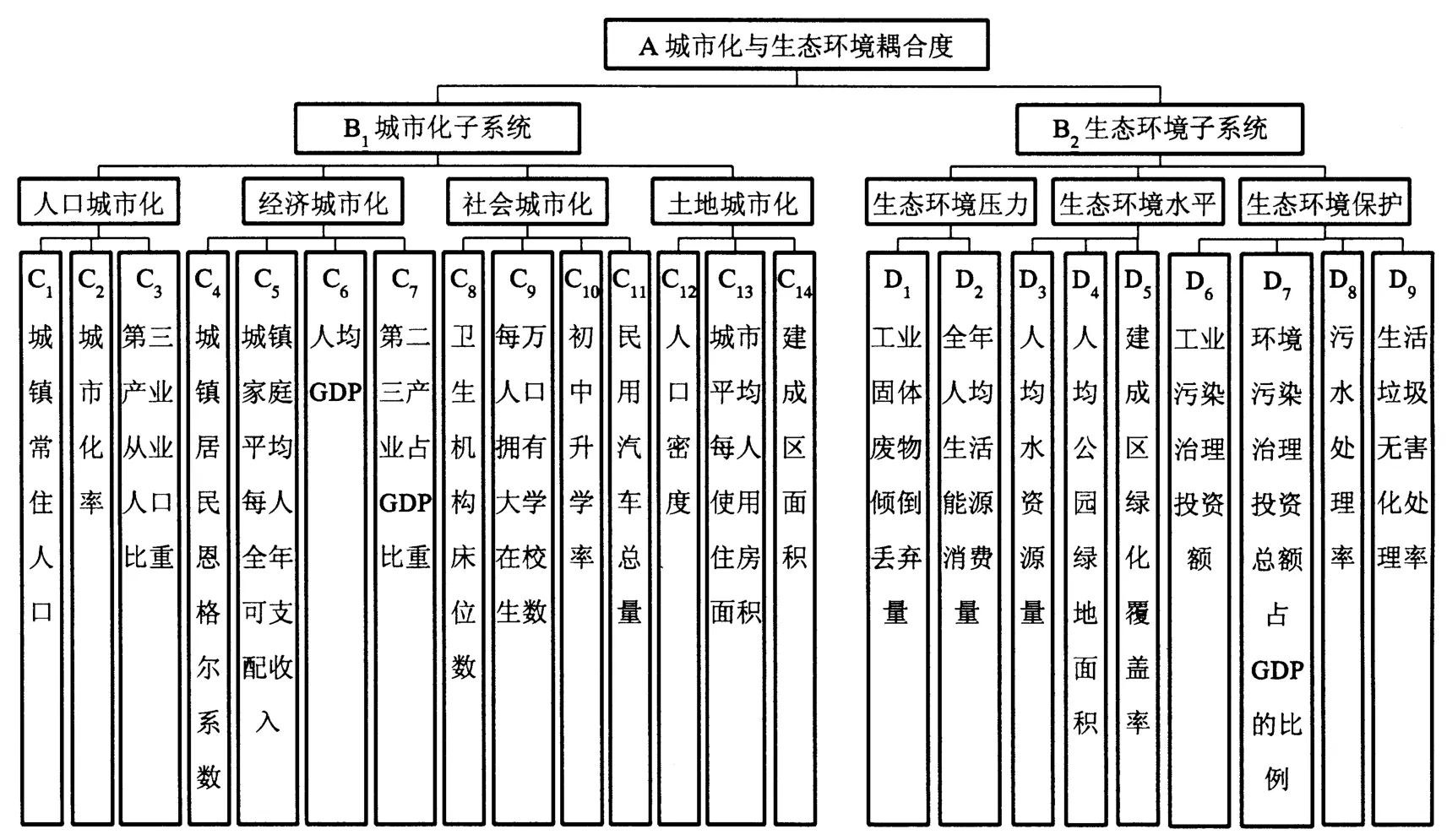

城市化与生态环境耦合状况的数据来源:一、评价指标的选取(图1),主要是基于福建省具体情况,选取近年来使用频度较高的指标[2-5];二、相应统计数据和气象数据主要来自统计年鉴[6-8],个别缺失的数据通过均值法取得.

图1 福建省城市化与生态环境耦合度评价指标体系Fig.1 Evaluation indexes of coupling degree for urbanization and eco-environment system of Fujian Province

1.3 研究方法

1.3.1 数据标准化 鉴于不同评价指标之间的量纲和单位的不同,需要先对指标的数据进行标准化处理.同时,由于评价指标存在特殊性,本文将其分为效益型指标(数值越大越好的指标,如C5(城镇家庭平均每人全年可支配收入))和成本型指标(数值越小越好的指标,如C4(城镇居民恩格尔系数))[9],以便进行下一步处理.

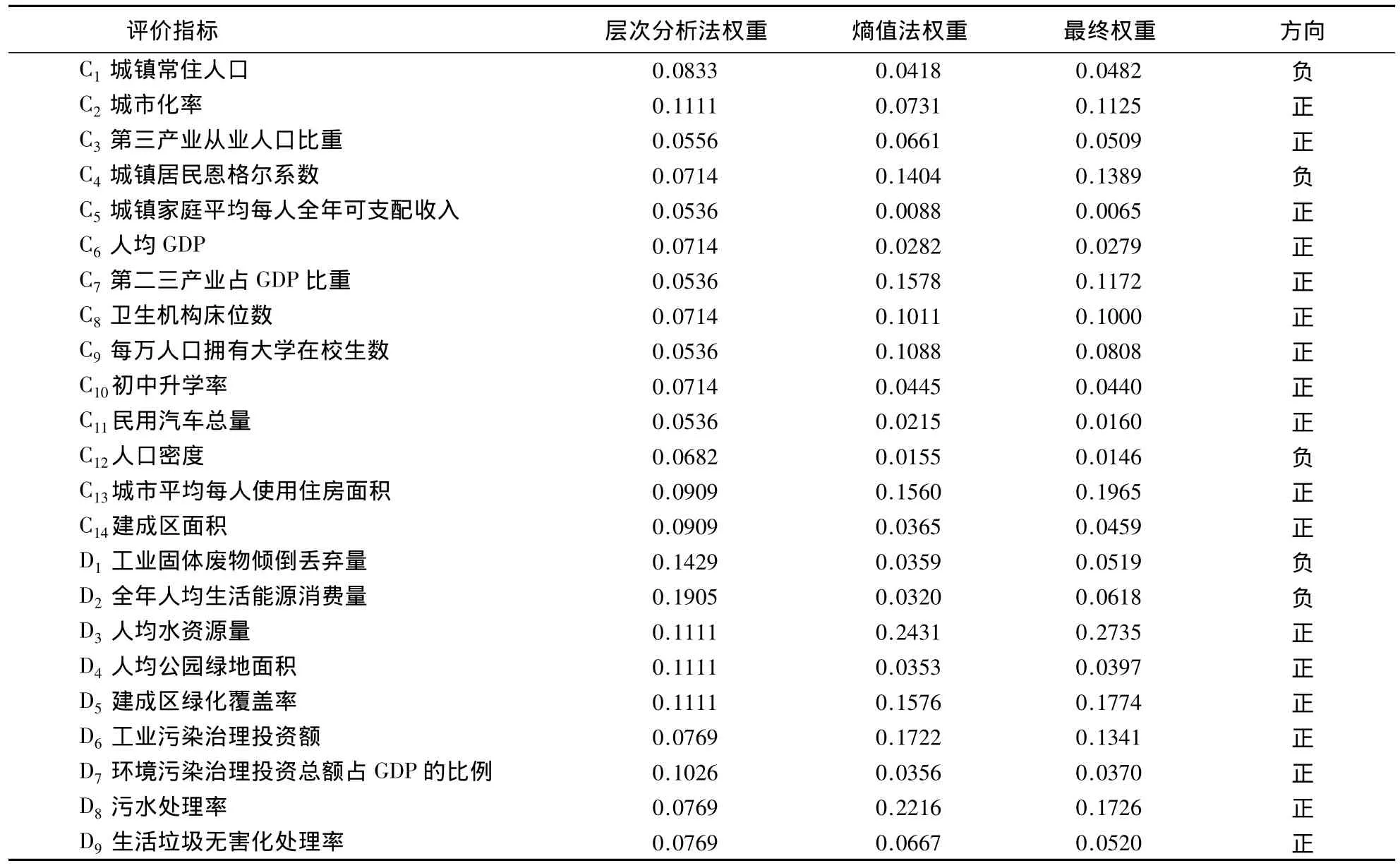

1.3.2 权重计算 权重计算的方法很多,本研究将层次分析法与熵值法相结合对权重进行计算[9],既考虑因子间相对重要程度,又可减少人为主观因素所导致的评价结果偏差.首先将两者权重进行排序比较,根据比较结果采取不同的处理方法.当排序结果相同时,选用熵值法得出的权重,以避免人为因素对评价结果产生的影响;当排序结果不一致时,选用层次分析法的评价结果;当两者处于中间态时,则将两者的结果进行折中,以保持评价结果的客观合理[10].根据上述方法计算福建省城市化与生态环境耦合度评价指标体系的权重分配,结果见表1.

1.3.3 耦合度函数 耦合度就是描述系统或要素相互影响的程度,它对判别区域城市化与生态环境耦合作用的强度以及作用的时序区间,以及预警二者发展秩序等有重要意义[3].根据下列公式进行计算耦合度C.

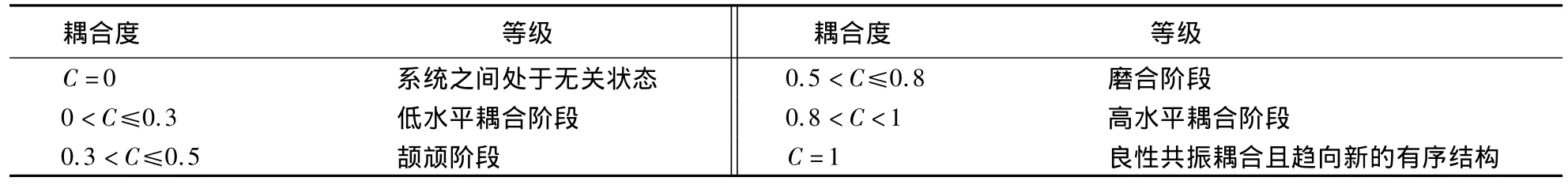

式中,k表示调节系数.因为2≤k≤5,且生态的承载能力与城市化进程有着相同的重要性,因此k的取值为2.城市化与生态环境的耦合度越大,其子系统之间就越协调.参考文献[2,3,11],将耦合度值分为6个等级,表示城市化与生态环境在时间序列上的6个耦合过程(表2).

表1 福建省城市化与生态环境耦合度评价指标体系的权重分配Table 1 Weight distribution of evaluation indexes of coupling degree for urbanization and eco-environment system of Fujian Province

表2 耦合度的划分标准Table 2 The grade criterion of coupling degree

1.3.4 耦合协调度函数 虽然耦合度能够反映子系统间的协调程度,但是在许多情况下,耦合度并不能很好地反映城市化同生态环境之间的整体功能以及综合的发展水平.如果单纯使用耦合度来进行评价,则所产生的结果不具有科学性[3].因而,引入耦合协调度D作为衡量生态环境和城市化协调发展程度高低的参考指标,参照下列公式进行计算.

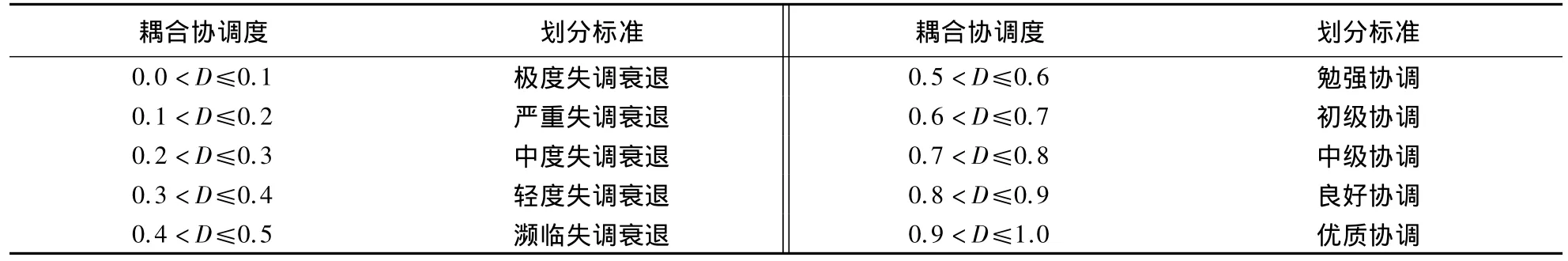

其中,α=β=0.5;D为耦合协调度;C为耦合度;T为城市化子系统与生态环境子系统之间的综合评价指数.本文参考相关文献[2,3,11],将城市化与生态环境之间的耦合协调度划分为10个阶段(表3).

表3 耦合协调度的划分标准Table 3 The grade criterion of coupling coordination degree

2 结果与分析

2.1 城市化综合指数

福建省城市化进程快速发展,城市化综合水平呈持续上升的趋势,由2003年的0.0629逐步上升至2012年的0.8964,年均增长率达142%.通过对各项指标进行分析,发现经济城市化是推动城市化综合指数上升的主要动力.2012年全省人均GDP为2003年的3.7倍,城镇家庭平均每人全年可支配收入为2003年的2.8倍.与此相适应的是社会城市化发展迅速,对比2003年与2012年的数据,仅以民用汽车总量为例,截止2012年底全省共有民用汽车2861244辆,为2003年的5.49倍.此外,由于社会经济发展、城市的扩张以及土地城市化的逐步加速,2012年福建省建成区面积较2003年增长605 km2,城市平均每人使用住房面积也相应增长近10 m2,人口密度增长了20人·km-2.在这10年中福建省人口城市化进程增长迅速,城镇常住人口增加了610万人,增长率高达37.56%,城市化率也提高了15个百分点.综上所述,各子系统对城市化综合指数贡献率大小排序为经济城市化>土地城市化>社会城市化>人口城市化.

2.2 生态环境综合指数

福建省生态环境综合指数波动较大,呈现双拱桥型上升,滞后于城市化综合指数.福建省生态环境综合指数于2006年、2010年、2012年达到峰值,2007年、2008年、2009年、2011年为谷值(图2).这种变化与其它各项指标的波动性变化具有密切关系.2007-2009年,生态环境压力综合指数明显低于前后年份,全年人均生活能源消费量在10年间提高到329.63 kg标准煤,为2003年的2.3倍.此外,在这10年中,福建省生态环境水平呈现稳步提高态势,在常住人口增长610万人的情况下,人均公园绿地面积增长了5 m2.与此同时,生态环境保护也有大幅增强,环境污染治理投资总额占GDP的比例在10年中翻了近1倍,污水处理率由2003年的39.68%提高到2012年的85.6%.说明面对生态环境压力的逐步增大,现有的相应机制能够做出一定的反应.

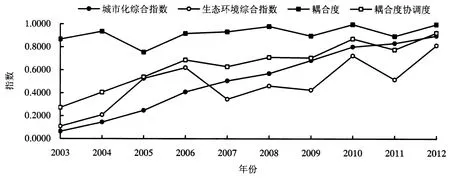

图2 2003-2012年福建省城市化与生态环境耦合度的变化曲线Fig.2 Changing curve of coupling degrees between urbanization and eco-environment in Fujian Province from 2003 to 2012

2.3 城市化与生态环境耦合度及协调度的关系

通过对近10年福建省城市化综合指数与生态环境综合指数的分析,结果表明,城市化与生态环境耦合度值基本维持在高水平耦合阶段,为0.7532-0.9952,呈平稳上升趋势(图2).耦合协调度则呈现由低到高的上升势态,由2003年的0.2718上升到2012年的0.9223,年均增长33%.在时序上,则体现出福建省城市化与生态环境耦合度及耦合协调度由不对应转变为对应的过程,这也符合两者的特性.基于前人的研究成果[3]及福建省的基本情况,将福建省近10年来的发展情况分为以下3个阶段.

2.3.1 早期失调阶段 2003-2004年福建省城市化与生态环境处于早期失调阶段,该阶段虽然城市化子系统与生态环境子系统有较高的耦合度,但两者协调度较低,处于中度失调向轻度失调过渡的阶段.这也反映在这个时期内城市化综合指数与生态环境综合指数的比值上,城市化综合指数约为生态环境综合指数的60%.说明在这个阶段,相对于生态环境而言,城市化发展存在一定的滞后.

2.3.2 初步协调阶段 经过早期的调整,福建省城市化与生态环境于2005年开始过渡到协调阶段,这一时期持续到2009年.在该评价年份中,2005年因建设海峡西岸经济区,福建省城市化子系统大幅度上升造成耦合度下降(由高水平耦合阶段下降到磨合阶段),其余年份的耦合度都处于高水平耦合阶段,耦合协调度由2005年的勉强协调发展至2009年中级协调.该阶段中城市化子系统发展迅速,提高近2.8倍;而生态环境综合指数也相应下降,除2006年达到0.6194外,其余年份均接近或低于0.5.这也反映迅速发展的城市化对福建省生态环境产生一定的负面影响.

2.3.3 协调发展阶段 从2010年开始,虽然福建省城市化综合指数与生态环境综合指数仍然存在一定差距,协调度仍有波动,但总体而言两者处于协调发展阶段,由良好协调逐步发展至优质协调.此外,在这一段时间里福建省社会经济发展加速,2012年福建省城市化综合指数达到0.8964,为10年来的最高值.但与城市化程度大幅提高相比,福建省生态环境综合指数则处于波动上升趋势,落后于城市化综合指数.说明在协调发展阶段,福建省生态环境保护仍相对滞后,需要进一步提高.

3 讨论

将层次分析法与熵权法相结合构建权重体系;基于2003-2012年的数据,综合分析了福建省城市化子系统与生态环境子系统间的发展规律.结果表明,福建省城市化子系统呈现总体上升的发展趋势,且生态环境子系统在这10年中有长足进步,但后者多次经历先上升后下降的过程,发展趋势并不稳定.福建省耦合度处于高水平状态,但协调度则是在波动中上升.在2005年以后,福建省城市化高速发展,社会经济发展对福建省生态环境的压力逐渐增大,如环境污染治理投资总额占GDP的比例先增大后减小,工业污染治理投资额不稳定等问题依然存在.同时,自然灾害也是产生生态环境压力的因素之一,2005年6月闽北持续性暴雨,7月台风“海棠”、“泰利”、“龙王”先后登陆;2011年福建省遭受50 a以来最严重的旱灾等,这些因素的影响也反映在相应年份耦合度和耦合协调度的波动上.

结果表明,福建省在加大对社会经济发展投入的同时,仍需要重视和加强对生态环境的投入,并形成长效机制.由于城市化与生态环境耦合关系非常复杂,各个因素之间存在大量的交互影响.因此,对评价指标的选择难免有所偏颇.而对城市生态系统安全的研究则必须以长期时间序列为基础[12],因此在未来的研究中,评价指标选择的合理性和研究时间序列的长短有待进一步探讨.

[1]宁越敏,李健.让城市化进程与经济社会发展相协调——国外的经验与启示[J].求是,2005(6):61-63.

[2]纪建悦,于富洋,方胜民.环渤海地区经济与海洋环境的耦合度研究[J].海洋环境科学,2012(6):847-850.

[3]刘耀彬,李仁东,宋学锋.中国城市化与生态环境耦合度分析[J].自然资源学报,2005(1):105-112.

[4]丁枫华,吕森伟,刘术新.基于生态足迹的丽水市区域生态安全演变特征[J].福建农林大学学报:自然科学版,2012(2):197-202.

[5]黄鹏,郭闽,兰思仁.三明市城市生态安全评价研究[J].内江师范学院学报,2014(10):73-78.

[6]福建省统计局.福建省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003-2012.

[7]福建省气象局.福建省气候公报[EB/OL].(2014 -02 -25)[2014 -03 -25].http://www.fjqx.gov.cn/qxfw/qhgb/.

[8]福建省环境保护厅.福建省环境状况公报[EB/OL].(2014-04-02)[2014-04 -05].http://www.fjepb.gov.cn/zwgk/tjxx/qshjzkgb/.

[9]倪九派,李萍,魏朝富,等.基于AHP和熵权法赋权的区域土地开发整理潜力评价[J].农业工程学报,2009(5):202-209.

[10]刘杰,李朝峰,李小彭,等.基于物元和组合权重的产品广义质量评价研究及应用[J].东北大学学报:自然科学版,2008(9):1314-1317.

[11]方创琳,黄金川,步伟娜.西北干旱区水资源约束下城市化过程及生态效应研究的理论探讨[J].干旱区地理,2004(1):1-7.

[12]周文华,王如松.城市生态安全评价方法研究——以北京市为例[J].生态学杂志,2005(7):848-852.