艺术歌曲《登鹳雀楼》的音乐分析及演唱技艺探讨

2015-12-20曹琳

■曹琳

艺术歌曲《登鹳雀楼》的音乐分析及演唱技艺探讨

■曹琳

艺术歌曲《登鹳雀楼》是以中国古典文学为歌词,黎英海先生谱曲,诗情画意地勾勒出不同韵味的景致,抒发了词曲作者的深邃情感。笔者结合自身声乐学习的体会和领悟,对此套曲做一些女高音演唱技术和风格的研究。

黎英海 《登鹳雀楼》女高音 演唱技术风格

古今中外的艺术歌曲大多是旋律、诗词、伴奏三位一体的艺术形式,因此艺术歌曲始终具备着独特而深邃的魅力。在中国歌曲之中,最富于艺术韵味的首推由古诗词谱曲的艺术歌曲。上世纪80年代初,黎英海先生选取了家喻户晓的三首唐诗——孟浩然的《春晓》、张继的《枫桥夜泊》和王之涣的《登鹤雀楼》,创作整理成为艺术歌曲,并将这三首艺术小品集为一套,刊登于《中国音乐》1982年第2期,并于2000年由人民音乐出版社结集出版,收录于《枫桥夜泊—黎英海、顾淡如古诗词歌曲选》中。2006年黎先生在北京的作品专场音乐会,首次公演的《唐诗三首》引起业内轰动。继此,该套曲成为不少歌唱家音乐会经典曲目。

一、黎英海与中国古诗词艺术歌曲

(一)黎英海的生平简述

黎英海(1927~2007),四川富顺人,中国当代著名作曲家、民族音乐理论家、音乐教育家、音乐活动家。著有:钢琴改编曲《夕阳箫鼓》;编配民歌《小河淌水》、《在银色月光下》等;理论著作有《汉族调式及其和声》、《五声音调钢琴指法练习》;论文集《继承与求索—中国民族音乐文集》等。此外、黎先生还培育出了大批人才,如郭文景、谭盾等,此外,陈其钢、黄白、黎信昌等都曾是黎先生的门徒。黎先生对中国民族音乐的繁荣和发展及中国音乐教育事业作出了卓越的贡献。

(二)中国古诗词艺术歌曲

艺术歌曲,最先来自德奥,《中国大百科全书音乐舞蹈卷》作如下解释:“艺术歌曲是18世纪末19世纪初,欧洲盛行的一种抒情歌曲的通称。特点是,歌词多采用著名诗歌,侧重表现内心世界,曲调表现力强,表现手段与作曲技法比较复杂,钢琴伴奏占重要地位。”继学堂乐歌以来,中国作曲家们将西方传统音乐作曲技法与中国传统文化审美相融合,以中国古典诗词为题材创作出了一种中国特有的艺术歌曲。例如黄自的《春思曲》、青主的《我住长江头头》等。

概而论之,中国古诗词艺术歌曲可以分为四大类:依古诗词直接谱曲、依现代白话诗创作、依民间传曲与古诗词融合进行再创作、依历史传说再创作。《唐诗三首》就属于第一种,作曲家给古诗词直接配曲,对中国古典文学进行二度创作直抒胸臆。

二、《登鹳雀楼》的音乐分析

黎英海先生在谈及声乐套曲《唐诗三首》的创作时,曾说:“我选这三首谱曲,集为一套(节目),每首的意境情趣不同,旋律的音调风格及多声手法各有特色。这套小品声乐和钢琴是并重的,钢琴不处于一般的伴奏地位,在写作过程中并不完全是先产生唱腔,而是总体构思,在酝酿主要旋律的同时就考虑多声等手段的表现作用,有时甚至是先想到钢琴部分。”因此笔者在本文中把此曲中钢琴部分的音乐分析和声乐部分的音乐分析放在一起。

登鹳雀楼

白日依山尽,

黄河入海流。

欲穷千里目,

更上一层楼。

唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》,是自古而今广为传送的名篇,此诗前两句“白日依山尽,黄河入海流”用神之笔自然流畅地刻画了大自然雄壮、苍茫的奇景,表现了大自然的永恒张力;后两句“欲穷千里目,更上一层楼”,道出了诗人对人生哲学的深刻思考,涵括人类宇宙观、价值观、人生观,也深刻折射了盛唐社会开放豪迈、积极进取、欣欣向荣的繁荣景象。

《登鹳雀楼》歌曲四四拍,柔板。前奏只有短短四个小节,左手激越的大跳,合连续的附点节奏,描绘出高山的险峻。右手下行的琶音暗示黄河人海,和声上只有两个和弦,降D徵和降G宫和弦,用以明确调性。声乐部分按词意分为两段,第一二句诗词加上这两句自身的重复为第一乐段。音乐采用了大跳返回的折线式旋律,钢琴伴奏延续前奏部分的织体形式,右手部分采用五、八度叠置的和弦,向上做四五度推移,造成广阔空间的立体感,抒发满腔激奋的情怀。

结构分析如下:

引子中作曲家用了几个特定音型来刻画“落日”和“黄河”,“落日”(见谱例3-1)

作曲家用附点的节奏和音程的大跳,来突显鹳雀楼之上极目远眺远方落日。

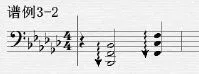

“黄河”(见谱例3-2)

此处的琶音奏法特别,是从上往下奏的,刻意使用琵琶的演奏特点来刻画黄河之水落九天的磅礴气势。

旋律部分调式分析如下:

第一乐句旋律构成一个四音列(降G、降A、降D、降E),降G宫系统角音的缺失为调性的发展创造了条件。很快,低音出现了降F音,伴随着降C、降F音的频繁应用,乐曲在第三乐句开始导向降F宫系统,不过很快即告回归,第一乐段,音乐结束在降G宫系统角音降B音上。

第三四句诗词加上这两句词的重复为第二乐段。调性进一步发展,音乐从降D宫系统进行到降E宫系统再重新回到降C宫系统。声乐部分向高音区步步推进,钢琴伴奏改换了A段的织体,用五、八度音程加厚了低音,左手和右手节奏错开,在高音区以固定再现的强奏音型与人声对应,表现层次丰满,气势磅礴.

三、《登鹳雀楼》的演唱技术分析和风格探讨

中国的汉字音节结构较为复杂,按字的头腹尾特点分为四大类共十四种:即无头有腹无尾、有头有腹无足、无头有腹有尾、有头有腹有尾。笔者在本文中采用此类歌唱咬字分析法。

此曲首唱姜嘉锵先生非常注重对作品语言的研究。他曾说,“中国作品语言的运用,就要把字头、字身和字尾交代清楚,各民族语言、地方语言的准确表达,把歌曲的独特风格尽现出来。《唐诗三首》虽是用现代作曲手法创作的作品,但要注意民族风味的体现,主要是字的声音造型(不只是装饰音)要有吟诗的味道,更不能像唱西洋作品那样完全按照记谱来唱,要注意民族声乐汉语语音的装饰及内在的律动,要以情带声、以字带声。”笔者在此概括为:咬准字头、圆饰字腹、收稳字尾,即字头发音要快而准、字腹要长而圆、归韵要清而稳。

该曲一反前两首作品的灰暗色调,是整部声乐套曲中情绪最饱满、激昂的作品。A段主要以描绘景色为主,每一句的起音都开始于mp或者p。B段用两个mf到f,完成了情绪的递进,最后一乐句达到了全曲的高潮。

从声乐演唱的技术角度来讲,本曲也是套曲三首中最富于挑战的,几乎每一句都有音程的大幅跳跃。因此,在本曲中喉头的稳定尤其重要。喉头的稳定还是离不开元音的连贯,第一句的元音分析是需要延长“a-i-an-in-u-an-e-u-a-i-”,起音作曲家给了“mp”,元音a到i的过渡实际上是开口母音到闭口母音的过渡,第一句中的难点是降d的大度大跳发“i”母音,此处呼吸支持非常重要,咬字要尽可能的在小舌头之后,才能够使声音贴住咽壁,这里又特别需要强有力的气息,因为紧随其后是降a到高音降e的再次音程跳跃。

钢琴部分延续了引子的“落日”和“黄河”的动机,在“白日依山尽”之后,作曲家连续给了几组反琶音和一个三连音,生动的描绘出黄河之水拍岸碣石的画面。演唱到句末作曲家给予了渐弱,表现出远处的落日和远处的黄河。虽远但依旧是清晰的,所以此处的渐弱仍旧是需要穿透力的,更加需要气息的支持。值得一提的是最后一次音程跳跃,降g到高音降d,需要歌者表现的是意气风发的姿态,因此在实际演唱中应该尽可能在眼中看到这些景色,表现给观众音画并茂感。句末通过几个反琶音,转调入第三乐句降F宫系统。

第二乐句始于降F宫终止在降G宫。此句歌词是第一乐句的重复,但是由于调性改变,有明显有别于第一乐句的慷慨激昂(见谱例3-4)。

第二乐句的起音是“p”,元音的过渡依旧需要连贯,虽然少了一些音程大跳,但是此处演唱不能过于暗淡。这里作曲家标记了一个“ad lib”,这个音乐表情经常在巴洛克时期声乐作品的花腔部分出现,可以理解为即兴或者是稍自由的演唱。在“海流”之前作曲家给了“rit.”需要深吸气后再唱,不能过于着急,才足以表现主人公看见壮美山河之后生出憧憬的情愫。句末钢琴部分增加了10连音再加上紧随其后的两个反琶音,为第四句迫切登楼的行为作出情绪的铺垫。

作曲家只用了1小节来过渡,此处节奏型发生明显的变化(见谱例3-5)

左手部分五度音程配以右手部分弱拍进入的反琶音,节奏从“pp”转强,速度慢起渐快。生动的描绘出浪花拍岸越来越急迫,也表现出主人公登高一望迫不及待的心情。

B段歌词“欲穷千里目,更上一层楼”,是全曲的高潮。(见谱例3-6)

B段开始于降D宫,第二句回到降G宫,紧接着直接进入降E宫未做巩固,重回到主调降G宫。起音开始于“mf”和“moderato”中板,这与A段的音量和速度都产生了对比。声乐部分的句末采用了特别的间隔休止符的连线,“mp”之后加了渐强,女高音在此的演唱可以借鉴中国戏曲演唱特有的行腔特色来表现本曲特有的韵味。反复从“mp”到“mf”,表现出情绪的递进。在最后一句时,作曲家用了“adagio”慢板,歌者有足够的时间深吸一口气为最后的高音降a做准备,降a处作曲家给予“f”,情感得到最终的宣泄,表现出主人公最终登上了鹳雀楼。钢琴部分的音型没有过多的变化,作曲家在此用八度叠奏来体现磅礴的气势。

B段得声音布局是值得深入推敲的,第一个“欲穷千里目,更上一层楼”虽在情感上表现出迫切,但是音区仍旧停留在中声区、混声区,在此需要注意元音的连贯,延长的元音是“-i-on-i-an-i-u,en-an-i-en-o-u”。 第 二 个“欲穷千里目,更上一层楼”在音区上更多的使用了混声区个头声区,除了声音继续保持连贯外,节奏产生了变化,这里需要更多的气息支持来表现音量的变化,直到“f”时全曲最强音的出现。最后一个字“楼”需要认真换气,因为时值有9拍,标注有“ten”记号,(tenuto之缩写。意为保持,也有在符头上或下方加短横线标记,表示要奏足该音符或和弦的时值。)需要持续、均匀的气息来保证这个声音的连贯、饱满和持久。尾声(见谱例3-7)

尾声的钢琴部分采用了五度上行的和弦来表现主人公最终成功登楼的意气风发,声乐部分和钢琴部分应同时结束。

艺术歌曲《登鹳雀楼》体现出黎英海先生一贯提倡使用民族调式调性作曲的风格,并且融进了地方音乐的特色;钢琴部分不再是单纯的伴奏,和声乐部分浑然一体又互相应和,歌词与曲调高度结合。这部声乐套曲,是当代中国歌坛不可多得的瑰宝,对于后来者继续研究、传承、发展本民族声乐作品具有积极的指导意义和深远影响。

本文是笔者翻阅大量文献,聆听国内歌唱家音乐会结合自身演唱实践的基础上,对此曲进行了浅显的音乐分析和歌唱技术、风格的探讨。

全文的重点和创新点在于第三部分,价值在于:结合自身女高音演唱实际产生的技术要点和风格把握写成。意义在于:希望通过对这部作品的研究分析,不仅可以更好地提升自身的专业水准和艺术修养,而且可以更好地服务于声乐教学研究,并为今后这首作品的演唱者提供参考帮助。笔者自小学习西洋美声唱法,但是始终对于本民族音乐作品充满深情,仅以此文响应我国日益重视的本民族优秀古典音乐文化的传承和发展做出一点力量。(作者系南京艺术学院讲师)

[1]黎英海.民歌钢琴小曲50首[M].北京:人民音乐出版社,2003.

[2]黎英海.诗意乐境声情——为三首唐诗谱曲的一些想法,中国民族音乐文集——继承与求索[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[3]黎英海.歌曲即兴伴奏编配法[M].北京:人民音乐出版社,2003.

[4]李娜.浅谈中国古诗词艺术歌曲的特征和审美价值,《文学研究》[J],万方数据

[5]李花.黎英海艺术歌曲《唐诗三首》的艺术魅力及演唱探析 [D].上海师范大学学报,2010年.

[6]刘诚.黎英海艺术歌曲〈唐诗三首〉和声分析[D].中国音乐[J],2007年第4期.

[7]黎英海.汉族调式及其和声(修订版)[M].上海:上海音乐出版社,2001.

[8]黎英海.五声音调钢琴指法练习[M].北京:人民音乐出版社,2002.

[9]黎英海.中国民族音乐文集——继承与求索[M].上海音乐出版社,2004.

[10]中国大百科全书音乐舞蹈卷[M],中国大百科全书出版社,1989.4.

[11]许讲真:《语言与歌唱》[M].上海:上海文艺出版社,1984.

[12]秦德祥.“尾腔”——吟诵音调的标记性特征,中央音乐学院学报[J],2002年第3期

[13]谢百中,释《登鹳雀楼》,江西教育学院学报(社会科学)[J],2006年.

[14]苏楠:黎英海艺术歌曲《唐诗三首》创作的民族特色与演唱风格研究.附录:姜嘉锵先生访谈录.