靳埭强招贴设计中的N种迹象表现

2015-12-18吉首大学师范学院416000

黎 华 (吉首大学师范学院 416000)

作为视觉艺术的招贴设计,它的基本元素是什么?不同的人会有不同的答案。平面设计师会讲究创意,那么,其它行业的设计师呢?

所谓招贴,又名“海报”,属于平面设计类,生活中各类活动场景中经常出现。

招贴设计常用法则如下:

第一,奇特。设计讲究吸引眼球,因为它是 “瞬间”发挥传达作用,需要视觉的有效传达、表现。

第二,简明。招贴讲究简单明了,主题突出,焦点集中。

第三,和谐。招贴讲究画面的统一呼应,整体划一,视觉上给人美感舒适。

第四,对比。一种是形式节奏上的“对比”,一种是画面布局冲突矛盾上的“对比”。

第五,夸张。招贴能发挥视觉感官效应,从而起到吸引人们眼球传达信息的作用,所用表现手法多种多样,以此来点明主题,满足需求。

第六,联想。设计需要联想,招贴更是其中翘楚,有拓展空间的招贴更能打动人心。

“一个好的设计师是怎样的?”

“专业的设计能力,敏锐的分析能力,懂得终生学习。”

— —这是与香港知名设计师靳埭强先生的对话。

现在来看,论文《靳埭强招贴设计中的N种迹象表现》什么是迹?什么是象?这在钟儒乾的《绘画迹象论》著作中已经有了明确的表达,那么就靳埭强招贴艺术而言“迹象”何在?我尝试着从迹象论的角度去理解,现在就以靳先生的作品结合招贴设计的法则为例,逐一分析。

一、奇特

奇特:招贴设计的基本要求,它是在“瞬间”发挥传达作用,特别需要视觉传达的异质点。“误墨成蝇”“败墙张素”的故事,对于不可捉摸、不可名状的迹进行联想性的改造,可以称“缘迹造象”(钟孺乾《绘画迹象论》。)

在靳先生招贴中奇特的“迹象”在哪儿?

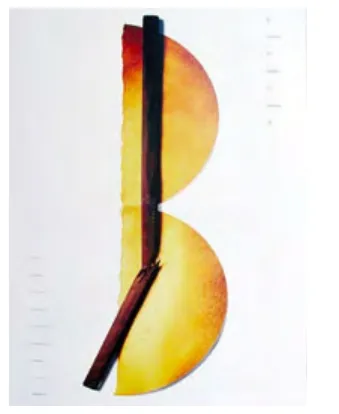

白色通常是靳先生招贴设计的最常见“迹”元素,招贴《香港艺术家年奖》 (1991) 以大片留白凸显试剑石的刚劲强烈,使石断开的强烈视觉效果,不但充满诗意,凸显了主题,充盈着一种独特的艺术魅力。

《香港艺术家年奖》 (1991)

鲜亮的红点是靳先生招贴设计中常见的另一个“迹”元素《爱护自然》(1992)。“红点是我在八十年代开始衍生的一个视觉元素,也是精神元素,它可以融汇我的设计意念,有生命地传递着丰富的讯息。”(靳埭强)

《爱护自然》(1992)

二、简明

简明:海报讲究简洁明了。简单、洁净、明白、清晰,可以体现在一个人的思想,行为,言语中。

“我们中国人的心,其实是一个混合的概念……用现代科学的话语来讨论,中国古人说讨论的心是智商、情商、灵商的结合体……心正则笔正……”(钟孺乾《绘画迹象论》)

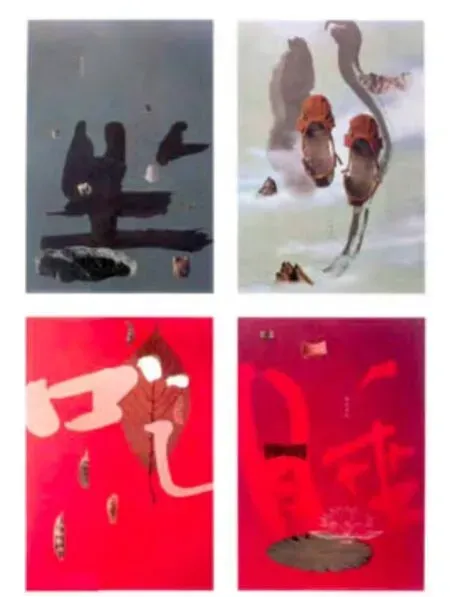

把水墨融入招贴设计是靳先生的独创,是靳先生招贴设计的又一“迹象”元素,“笔和墨描画呈现的浓淡效果,使人感到东方魅力的跃动。水墨“迹象”已经成为靳先生海报创作的最为重要表现形式和文化内涵,《汉字》系列可谓将中国水墨迹象发挥得淋漓尽致。

《汉字》系列(1995)

三、和谐

和谐:招贴讲究画面的统一呼应,整体划一,视觉上给人美感舒适。

“画如其人,这是常言。以个体而论,有什么样的工作状态,就有什么样的迹象,这是事实。”(钟孺乾《绘画迹象论》)

在香港、澳门回归的招贴设计中靳先生采用纸船、花瓣、水墨等不同的迹象元素的结合,表现两岸同胞的骨肉亲情,促进两岸文化艺术的沟通与交流,体现中华民族“和”的精神。

香港、澳门回归招贴

《自在》系列海报中,饱含先生人生哲学思想的“行”“坐”“睡”“吃”和鞋履等迹象元素,或行云流水,或憨态可掬,或自由自在,或木讷若拙,无不契合人生之真谛。

《自在》系列(日本特种制纸“自在”花纹纸)

四、对比

对比手法的运用突出了海报的规则,使得画面更具生动活力。《勇破成规》中“尺子”成为了新的迹元素则被赋予了更深沉的含义,“尺子代表规矩和保守而“破尺”表达了靳先生对青年人勇于创新的鼓励和希望。招贴中的尺子是靳先生对“迹象”元素的不同应用 “点石成金”的魔棒,还有光碟《世界33人双海报邀请展》(1997),极为现代的科技象征,在那个年代不予考虑的“迹”元素,也被运用到先生的设计中。

也许这就是“我们眼前所见的前所未闻的迹象大荟萃。”(钟孺乾《绘画迹象论》)

《勇破成规》(1992)

《世界33人双海报邀请展》(1997)

五、夸张

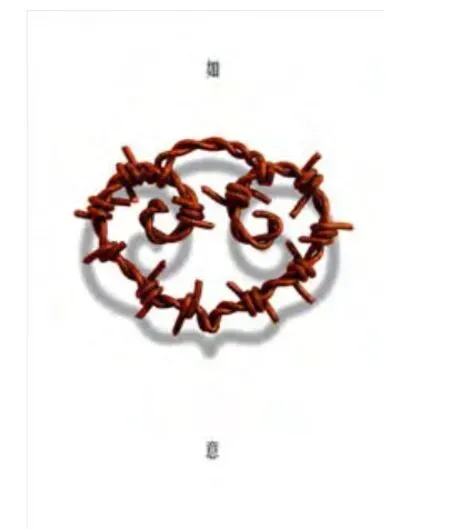

在《如意》和《跨越中西》中,靳先生运用了生活中常见的“迹”元素,构成夸张不同的象,表达更深的涵义,引人深思。

“单个的象是基本相同的,风格大都来自迹的差异和画家(设计师)精神状态以及学术差异。”(钟孺乾《绘画迹象论》)

《如意》

《跨越中西》

六、联想

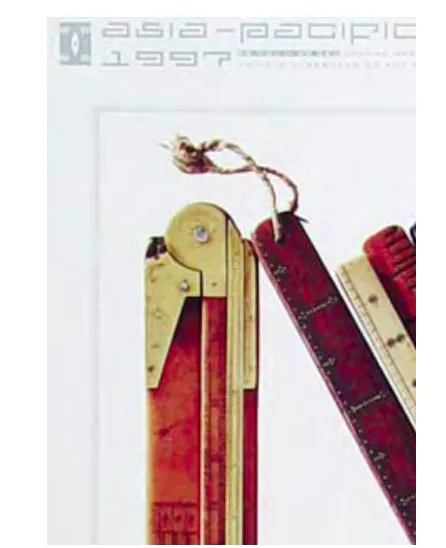

联想:设计需要联想,招贴更是其中翘楚,有拓展空间的招贴更能打动人心。《亚太海报展》中尺子成为“迹象”表达的载体,五把不同长短、刻度的尺子代表了五位风格迥异的评委,“尺有长短,人有不同”。“尺子”耐人寻味的“迹象”里被注入了理性的、独特的创意和思想。

《亚太海报展》海报(1997)

玩物、观物、用物,进而化物为意,推陈出新是先生设计“迹象”不断出新的源泉。

“当绘画经由科技手段转化为视觉传达时,视觉的、心理的、意识的要求在画面中得到了更全面的满足……影象本身就携带着丰富的迹象差异……作迹造象的绘画定义同样能打入并且改造计算机的视觉美学。”(钟孺乾《绘画迹象论》)

我尝试着将靳埭强招贴设计中N种“迹象”表现形式结合钟孺乾《绘画迹象论》进行分析也许并不那么完善、到位,但不失为一种新的视觉角度,至此对两位先生表示敬仰!

[1]钟孺乾.《绘画迹象论》.人民美术出版社,2004.

[2]王受之.《世界现代平面设计史》.中国青年出版社,1999.

[3]靳埭强.《跨越中西:靳埭强与格吕特纳的海报对话》.安徽美术出版社,2008.

[4]靳埭强.《海报设计家(靳埭强与他的设计师朋友)》.上海文艺出版社,2002.

[5]靳埭强.《视觉传达设计实践》.上海文艺出版社,2005.

[6]靳埭强.《眼缘心弦(靳埭强随笔)》.上海文艺出版社,2002.

[7]伯尼斯·马丁.《当代社会与文化艺术》.四川人民出版社,2000.

[8]鲁道夫·阿恩海姆美.《艺术与视知觉》.四川人民出版社,1998.