温庭筠对古体、律体体式的自觉

2015-12-17罗浩刚

罗浩刚

摘 要: 温庭筠对各种诗体特有的风格、内容有自觉意识,尤其是七古在晚唐特别突出。温诗的诗评家中有分体批评和整体批评两派,分体批评派与温氏的诗体自觉意识暗合,因此比整体批评派客观、合理。由于辨明文体是古代文人的基本文学素养,并影响着他们的创作实践,因此古代文学研究中的分体研究应该得到强化。

关键词: 七古 艳情 分体批评

温诗的研究主要集中在:其一,诗体与词体的相通研究;其二,温诗整体的思想内涵或者艺术风貌探究。这些研究或者注重温诗的整一性,或者偏重温诗特别是其乐府诗与词的内在相通性,都是从宏观角度进行的。但是这忽略了温诗各种诗体风格、内容差异甚大的具体性和诗评家批评的复杂性。本文从诗体的角度挈入,具体分析了温氏对不同诗体风格、内容的自觉意识,以及由此所带来的批评的多元化。这使我们认识到分体研究既符合古人的创作实际,又符合科学研究的细化原则,因此应该加强古代文学研究中的分体研究。

一、温氏对古体、律体风格的自觉

温氏对不同的诗歌体式应具有不同的风格有着清醒的认识。请看温诗不同体式中的风格分布表①:(表一)

自表中看以看出,壮丽、华丽风格的温诗在其五古、五律中仅有5首,但在七古、七律中却有26首之多,即壮丽与华丽诗风在温诗的七言体中比五言体中占有绝对优势。清丽之作在五古与五律中有60首,在七古与七律中有47首,清丽诗风在五言中占据优势地位,恰与壮丽、华丽诗风在七言中的比重为高相反。这种现象是由五言诗与七言诗各具不同的诗体风格内涵所引起的。

在中国古代诗歌中,特定的诗歌体式往往有相应稳定的诗歌风格。管世铭《读雪山房唐诗序例》曰:“五言古诗,琴声也,醇之淡泊,如空山之独往;七言歌行,鼓声也,屈蟠顿挫,若渔阳怒挝;五言律诗,笙声也,云霞缥缈,疑鹤背之初传;七言律诗,钟声也,震越浑鍠,似蒲牢之乍吼。五言绝句,磬声也,清深促数,想羁馆之朝击。七言绝句,笛声也,曲折嘹亮,类羌城之暮吹。”[1]管氏在对五七古、五七律、五七绝的分别比较中,发现并以形象的语言生动地描绘了各体诗不同的风格特征:五古、五律、五绝等五言诗,偏重于高古、清幽;而七古、七律、七绝等七言诗,倾向于雄浑、高华。温诗清丽之作五言多于七言,高华之作七言多于五言正与此相应。这说明温氏对不同诗歌体式应具有不同风格是有自觉意识的。至于温诗中的七律以清丽的风格而非高华为主导,当另撰文探讨。

二、温氏对不同诗体的题材的自觉

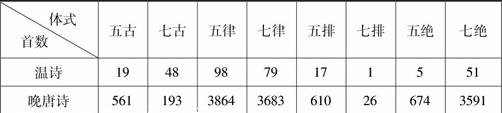

温氏对某一体式容纳的题材的特点有强烈的自觉,认为不同体式应容纳不同的内容。请看温诗与晚唐诗的不同体式比较表②:(表二)

首先,温氏继承了古体诗承载艳情题材的传统,所以他的古体诗在晚唐非常突出。从上表我们可以看到晩唐诗坛近体诗几乎是古体诗的16.5倍,而温氏的近体(251首)是古体(67首)的近四倍,这符合诗歌发展到晩唐,律诗占绝对优势的总体趋势。但又同中有异,温氏虽也以近体为主,但与同时代诗人相比他创作了更多的古体诗,他一个人创作的古体诗(67首)几乎占晩唐古体诗总数(754首)的1/12。而且晩唐出现了不少专攻律体的诗人,如:周贺、朱庆余、许浑、姚鹄、项斯、薛能、刘沧等。温氏的古体诗为何如此突出?

我们认为这与温氏对古体诗的传统题材的认知有关。古体诗自形成时便携带着浓郁的民歌风味,不少质朴、率真的情歌成了某一时代的代表作。被尊为“经”的《诗三百》是诗的源头,也是艳情诗的先河。其后无论是乐府民歌还是文人古体诗都沿袭了这一传统。《上邪》(我欲与君相知)、《陌上桑》(日出东南隅)、《焦仲卿妻》、《子夜歌》(始欲识郎时)、《西州曲》(忆梅下西州)等都是历代传颂的名篇。文人诗如:《古诗十九首》中的一部分、旧题《苏子卿诗》(其三)、曹丕《燕歌行》(秋风萧瑟天气凉)、曹植《七哀》(明月照高楼)、《美女篇》(美女妖且贤)、张华《情诗》五首、潘岳《悼亡诗》三首等情诗不但不被斥责,反而备受历代评论家之称颂。钟嵘《诗品》卷上称誉《古诗十九首》“惊心动魄,可谓几乎一字千金”[2],潘岳《悼亡诗》则为后人悼念亡妻特竖一体,影响之巨可见一斑。所以擅长写作艳情题材的温氏多采用古体写诗就很自然了。

其次,温氏多以古体而非律体写作艳情诗,与他对中唐元白等前辈的艳情诗的反思有关。元白以“新艳小律”[3]、长篇排律等近体形式写作艳情诗。如:白居易《江南喜逢萧九徹因话长安旧遊戏赠五十韵》、《杨柳枝二十韵》;元稹更为突出:《梦遊春七十韵》、《恨妆成》、《晓将别》、《赠双文》、《会真诗三十韵》;两人写艳情的绝句更不胜枚举。这些诗虽赢得时誉,但其轻艳、直露的艺术特色颇为晩唐前期诗人所诟病。顾陶编《唐诗类选》选韩、孟、张籍诗而黜元白诗。他在《唐诗类选后序》中曰:“(元白)擅名一时,天下称为‘元白,学者翕然,号‘元和诗。其家集浩大,不可雕摘,今共无所取。盖微志存焉。”顾陶一方面承认元白诗风行于世,另一方面坚决弃用。“家集浩大”是借口,“微志存焉”才是原因。那么他的“微志”又是什么呢?在江南、京城广为流布,为时人仿效的元白诗不是他们的新乐府,而是元、白的唱和诗及艳体诗。顾似对此不满,他赞誉韩、孟、张籍“挺然颓波间,……能抑退浮伪流艳之辞”,张籍本是新乐府运动成员,顾誉张而排元白,见出他并不反对元、白的乐府诗,而是不满元、白的艳体诗[4]。杜牧借李戡之口痛斥元、白艳体诗伤风败俗:“尝痛自元和以来有元、白诗者,纤艳不逞,非庄士雅人,多为其所破坏。流于民间,疏于屏壁,子父女母,交口教授,淫言媟语,冬寒夏热,入人肌骨,不可除去。吾无位,不得用法以治之。”[4]其批判之力度无以复加。温氏从元白的教训中吸取了经验,坚定了对以古体而非律体写作艳情题材传统的继承。请看温诗各种体式中的艳诗分布表:(表三)

确实从比重上看,温氏的艳体诗在古体诗中占有绝对优势。温氏以体尊的古体承载艳情,既遵循了传统,又避免了律诗格卑易受非难的麻烦。

最后,温氏更多地继承了以七古而非五古写艳情诗的传统,使他的七古在晚唐诗坛尤其突出。我们在表格(二)中发现温氏在古体诗中偏重七古(七古是五古的2倍强),与晩唐古体诗偏重五古的趋势(五古是七古的3倍弱)正相反,温氏七古(48首)几乎占晩唐七古(193首)的1/4,而五古(19首)只占晩唐五古(561首)的1/30强。这与五古重兴寄、七古重艳情相关。五古转入文人手中之后,一部分继续写艳情,大部分则向比兴、寄托、刺时方向发展,阮籍的《咏怀》组诗有开创意义。在唐代以五古感时伤怀、美刺讽谏的传统继续发扬光大。陈子昂《感遇三十八首》、张九齢《感遇十二首》、李白《古风五十九首》、元结《箧中集》全部、杜甫“三吏”、“三别”、《前出塞九首》、《后出塞九首》,白居易《卖炭翁》、《秦中吟十首》,均采用五古形式。特别是白居易,他最被称颂的艳情诗《长恨歌》、《琵琶行》却完全采用七古形式,这绝不是偶然的矛盾现象,在讽世刺时、比兴寄托方面七古的确不如五古。正如孟棨《本事诗·高逸第三》引李白所说:“兴寄深微,五言不如四言,七言又其靡也。况使束于声调俳优哉!”[5]李白以为在兴寄方面,古体优于律体,五古优于七古,四言又优于五言。而实际上四言自《诗经》之后渐成绝响,只是在有关朝廷礼仪的“郊庙歌辞”和“特定的诗人和集团渴望复活古代的‘雅正诗精神的场合”中存在着[6]。这样五古自然成了“兴寄深微”的主要载体,古体诗的艳情传统理所必然地偏向了七古这种形式。因此,温氏多用七古而非五古写作艳情诗,从而出现温诗中的七古数量远超五古的反常现象。

总之,温诗中的古体诗,尤其是七古异常突出,与晚唐诗坛的古体诗,特别是七古数量锐减的整个发展趋势相左,是因为温氏认为古体诗,尤其是七古最适宜写作艳情题材。

三、温诗的分体批评

在温诗批评史上,有整体批评和从不同诗体进行评论的分体批评两大派,而分体批评派较整体批评派客观公正。吴乔《围炉诗话》云:(温庭筠)“七古句雕字琢,腴而实枯,远而实近……五言律尤多警句,七言律实自动人。”[1]翁方纲《石州诗话》曰:“飞卿七古……多作不可解语。且同一浓丽,而较之长吉,觉有伧气,此非大雅之作也。”[1]方南堂《辍锻录》云:“温飞卿五律甚好……五七古、排律则外强中干耳。”[1]三人对温诗五、七古,尤其是七古持批评态度,而对五、七律甚为赞许。但相反另有诗评家对温氏的乐府、歌行等古体诗大加称赞。如钱良择《唐音审体》云:“飞卿乐府歌行,不妨出义山之上……”[7]胡寿之《东目馆诗见》曰:“飞卿与玉溪并称,其歌谣岂玉溪所能几及?”[7]薛雪《一瓢诗话》曰:“温飞卿,晩唐之李青莲也,故其乐府最精,义山亦不及。”[8]两类观点几乎完全矛盾,为什么?其实称扬温诗的是从诗歌艺术角度着眼,而批评温诗的则是从题材内容立论。温氏古诗虽然诗艺高妙,但多写艳情。尤其是多以七古写艳情,所以七古遭受的抨击也最严重。胡震亨《唐音癸签·卷八·评汇四》批其七言乐府“淫思之言纵”[9]。温氏的律诗较少艳情题材,诗风清丽,所以被吴乔、方南堂赞美。实际上古人早已揭示出贬斥与褒扬两派矛盾分歧的实质,黄子云《野鸿诗的》第一○二则:“飞卿古诗……若不论义理而只取姿态,则可矣。”[8]黄氏虽然只是就古诗言,其实也涵盖了温氏的律体。但是无论两派如何抵牾,他们各自站在重形式或者是内容的批评立场对温诗既有部分否定,又有部分肯定,这都是符合温诗的实际状况的,所以有其合理性。

温诗的整体评价派有失客观公正性。全部否定的如明代顾璘在《批点唐诗始音》卷十五中云:“温生作诗,全无兴象,又乏清温,句法刻俗,无一可法。余恐郑声乱耳,故特排击之。”[10]温庭筠在晚唐与小李杜鼎足而三,而顾璘却把温诗贬得一无是处。这显然有违实际。其一,温诗的艺术成就有目共睹,绝非“无一可法”。其二,温诗的艳情诗主要在七古中,在其五古、律诗中还有相当的忧世刺时之作。所以即使从重兴寄、排郑声的角度,也不应把温诗中的律诗、五古一同否定。否则温氏的五律《商山早行》被视作晚唐的代表作,就无法解释了。全部否定固然不合事实,而全部肯定者也有问题。近人苏雪林说:“温庭筠极得力于六朝吴语文学,盖取《子夜》……歌合以齐梁宫体而变化出之。故其诗如春朝,如秋夜,如初莺之弄舌,如新花之蓓蕾,如山色之葱茏,如波光之滉漾,如珠温玉软、红軃翠倚,如十五六女郎执红牙拍唱杨柳岸晓风残月,真有一种说不出的新鲜趣味和风流情致。”[11]赞美、喜爱之情溢于言表。但是温氏多写艳情诗七古中确有不少“淫思之言纵”的作品,绝不能以“新鲜趣味和风流情致”相夸许。因此,整体评论很容易爱屋及乌或者恨屋及乌,招致以偏概全、以点带面的弊端。这不是诗评家该有的正确态度、方法。分体批评派要较整体批评派更加接近温诗的实际,令人信服,是因为他们的分体批评与温氏自觉的诗体意识暗合。

综之,温氏对古体与律体的风格、内容有自觉的意识并实践于创作中。七言高华,五言清丽;古体尤其是七古多写作艳情诗,律体及五古的兴寄深微之作要多一些。批评温诗的诗评家中分体批评派要比整体批评派客观公正,其根源是温氏对诗体的这种自觉意识。由于一则辨明文体是古代文人的基本文学素养,因此他们都有较自觉的辨体意识,并以此指导创作实践。二则从作家的创作实际观照,诸体皆工者究属少数,各有所偏才是普遍存在的事实。这些既是分体批评建立的深刻根据,又是分体批评优于整体批评的内在原因。以此我们认为应该加强作家研究中的分体批评的研究,而非整一的标签性批评研究,这才符合现代科学研究所要求的细化原则、客观真实原则,也才能引起问题的深化。

注释:

①表格及文中所涉及温诗均出自陈贻焮主编.《增订注释全唐诗》.文化艺术出版社,2001.

②晚唐诗首数用施子愉先生之统计,见沈祖棻著.《唐人七绝诗浅释》.中华书局,2008.

参考文献:

[1]郭绍虞.清诗话续编[M].上海:上海古籍出版社.1983:1566,568,1395,1942.

[2]何文焕.历代诗话[M].北京:中华书局.1981:6.

[3]白居易.顾学颉.白居易集[M].北京:中华书局.1979:965.

[4]董诰.全唐文[M].北京:中华书局.1983:7960,7834.

[5]丁福保.历代诗话续编[M].北京:中华书局.1983:14.

[6]松浦友久.孙昌武.郑天刚.中国诗歌原理[M].沈阳:辽宁教育出版社.1990:254.

[7]陈伯海.唐诗汇评[M].杭州:浙江教育出版社.1995:2607,2608.

[8]王夫之等.清诗话[M].上海:上海古籍出版社.1999:713,865.

[9]胡震亨.唐音癸签[M].上海:上海古籍出版社.1981:75.

[10]丛书集成续编.147册[M].上海:上海书店.1994:639.

[11]苏雪林.唐诗概论[M].上海:上海书店.1992:169.

本文是校高层次人才项目《温庭筠的诗歌艺术研究》成果之一。编号:2006028。